Many celebrated architects have made their mark on the heterogeneous architectural profile of the Kulturforum: August Stüler, Ludwig Mies van der Rohe, and Hans Scharoun – soon to be joined by Herzog & de Meuron. Here’s the list.

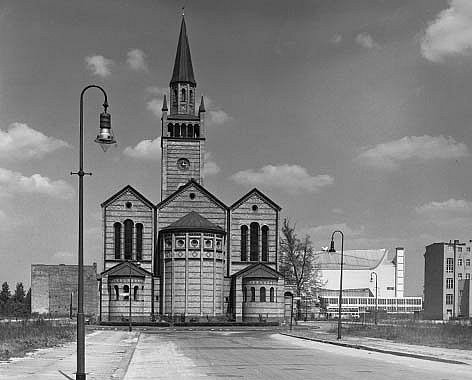

St. Matthew's Church: the only historic building

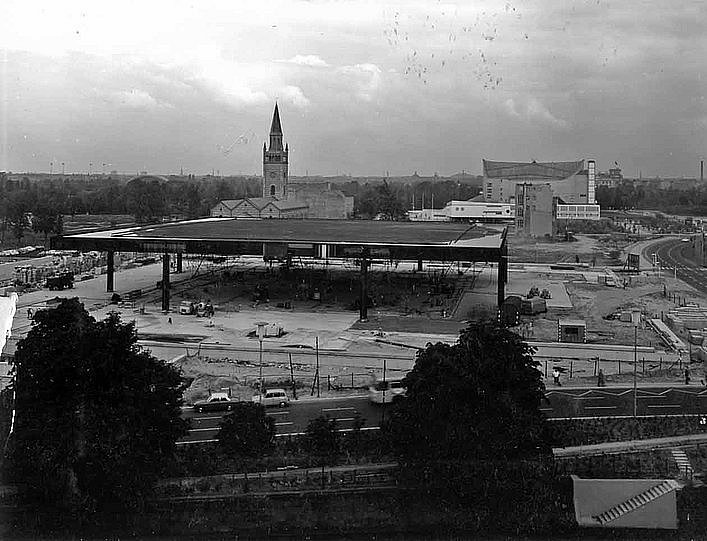

The oldest building is St. Matthew's Church, designed by August Stüler in a neo-Romanesque style with Lombard elements (1844–46). The three-aisled church was heavily damaged during the Second World War and was rebuilt in 1956–60. So strictly speaking, the only historic building on the Kulturforum was actually erected in the second half of the twentieth century. Mies van der Rohe aligned his Neue Nationalgalerie with St. Matthew's Church, so the two very different structures form a kind of center of gravity for their otherwise rather frenetic surroundings.

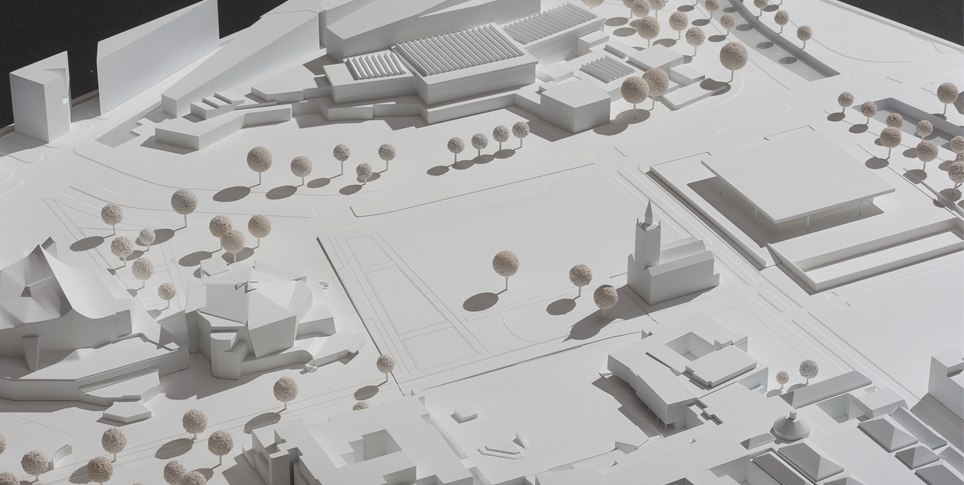

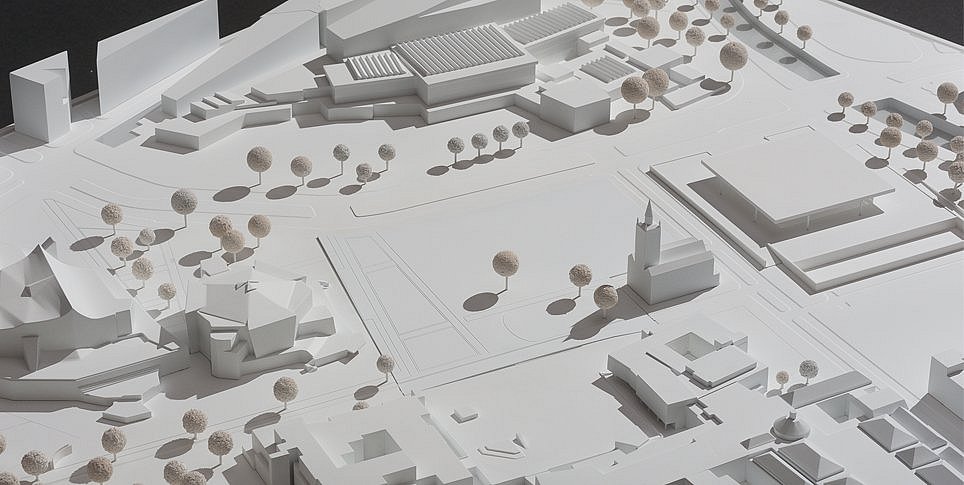

Model of the Kulturforum. The new building for the Museum des 20. Jahrhunderts will stand between the Philharmonie and the Neue Nationalgalerie © lindner fotografie

Philharmonie: Scharoun's new democratic beginning

At a time when Germany's post-war division seemed to be permanent, the West Berlin authorities decided to create a new cultural center: the Kulturforum. Its design was informed by Hans Scharoun's “urban landscape“ concept, with which he had won the design competition in 1957. His master plan proposed an informal, but rhythmical layout for the Kulturforum. In 1960, work began on a northern section of the site, where the Philharmonie, designed by Scharoun, was to be built. This polygonal concert hall with a tent-like roof deliberately renounces conventional formal gestures so as to express a new, democratic beginning after the Second World War.

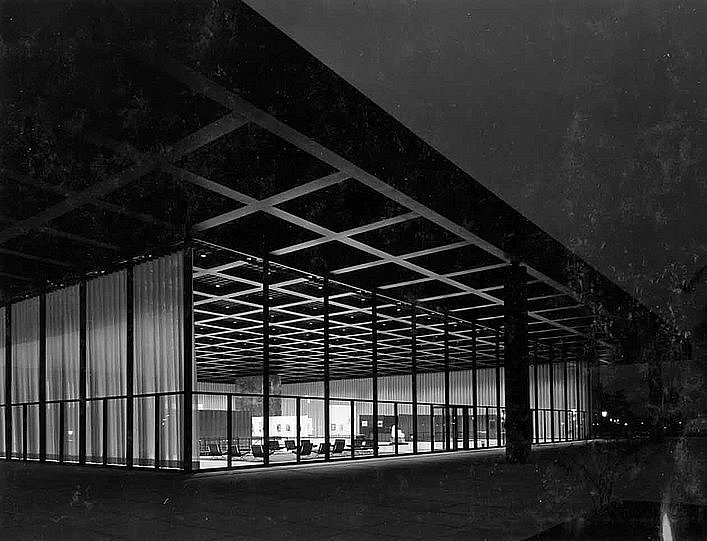

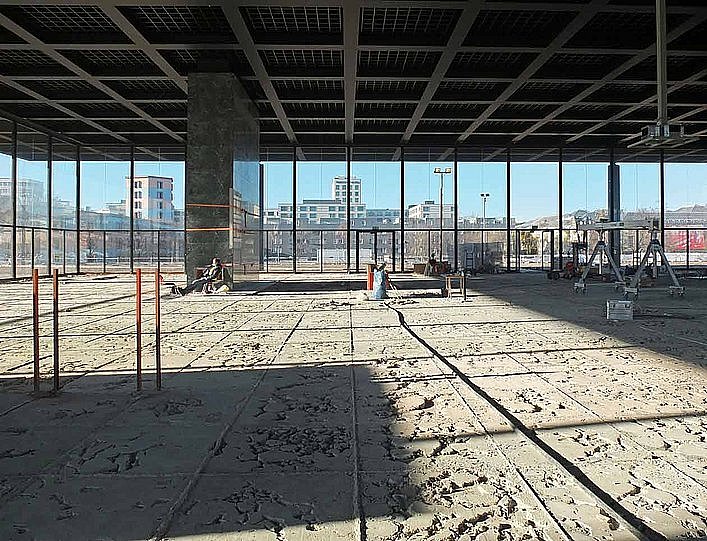

Neue Nationalgalerie: Mies sets a counterpoint

With his design for the Neue Nationalgalerie, built in 1965–68, Ludwig Mies van der Rohe endowed the southern side of the Kulturforum with an icon of classical Modernism. This strictly geometrical structure of steel and glass sets a counterpoint to Scharoun's organic, asymmetrical buildings. This island of order in the urban landscape is the only design by Mies to have been built in Berlin after he went into exile in America. The star architect had originally proposed it for the head office of Bacardi in Santiago, but the project was abandoned during the Cuban revolution.

Staatsbibliothek: organic reading landscape, completed by Wisniewski

To the east of the Neue Nationalgalerie, the Kulturforum is bounded by the Staatsbibliothek – another design by Hans Scharoun, which was completed by his architectural partner, Edgar Wisniewski. With its landmark shed roof and its interlocking terraces and volumes, this elongated building shares the architectural aesthetic of the Philharmonie. The most striking part of its labyrinthine interior is the brightly lit, spacious landscape of reading platforms.

Kammermusiksaal and Staatliches Institut für Musikforschung: Scharoun's posthumously completed work

The “resonant counterweight“ to the Staatsbibliothek, designed by Hans Scharoun in the 1960s, was completed posthumously in the 1980s. After the older architect’s death in 1972, Edgar Wisniewski modified the design of the Staatliche Institut für Musikforschung and Musikinstrumentenmuseum (completed in 1984) and the design of the Kammermusiksaal (completed in 1987). Their relation to the Philharmonie is evident both in their façade design and in their furnishings.

Kunstgewerbemuseum, Kupferstichkabinett, Kunstbibliothek: brick Brutalism with modifications

The brick-walled buildings for the Kupferstichkabinett and Kunstbibliothek, as well as the Kunstgewerbemuseum (1985) with the sloping Piazzetta, have their roots in Rolf Gutbrod's entry for the design competition for the Museums of European Art in 1965-66. Originally, Gutbrod was awarded the commission to design new buildings for the Gemäldegalerie, the Skulpturensammlung, and the Kunstgewerbemuseum, as well as the Kupferstichkabinett and Kunstbibliothek. His architectural style is characterized by the use of exposed structural elements. The exhibition spaces and entrance area of the Brutalist-influenced Kunstgewerbemuseum were remodeled in 2012–2014 according to designs by architects Kühn Malvezzi.

Gemäldegalerie: plain Prussian austerity

Originally, Rolf Gutbrod's competition entry included a design for the Gemäldegalerie, but this was abandoned in 1985. In 1987, architects Hilmer & Sattler were commissioned to produce a new design for the Gemäldegalerie. Partly concealed by the sloping Piazzetta, the austere exterior of the gallery spaces is punctuated by a spatially complex foyer with daylight from 32 clear glass sky lights. The Gemäldegalerie was opened in 1998. Architecturally it represents the Modernist tradition of the 20th century.

Museum des 20. Jahrhunderts: a unifying archetype

In October 2016, Swiss architects Herzog & de Meuron won the design competition for the new Museum des 20. Jahrhunderts. In the next few years, an archetypal building form will rise on the empty plot between the Neue Nationalgalerie and the Philharmonie. Intended as a 21st-century response to the architectural icons of the 20th century, the museum's shape evokes associations such as a barn, a warehouse, or a temple. A major requirement for the new building with its striking brick façade was to improve the integration of the Kulturforum in the urban fabric. To this end, an east-west arcade leads to the Piazzetta, giving the new museum building a gateway function. This axis is crossed by a north-south boulevard, which links the northern entrance of the Philharmonie with the Neue Nationalgalerie, extending under Sigismundstrasse. These two axes define quadrants that contain the exhibition spaces for the Nationalgalerie's collection of twentieth-century art.