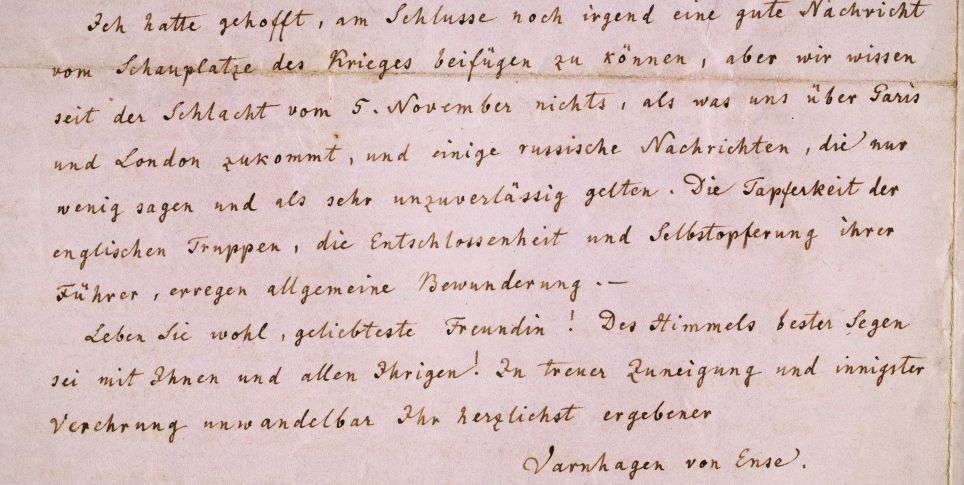

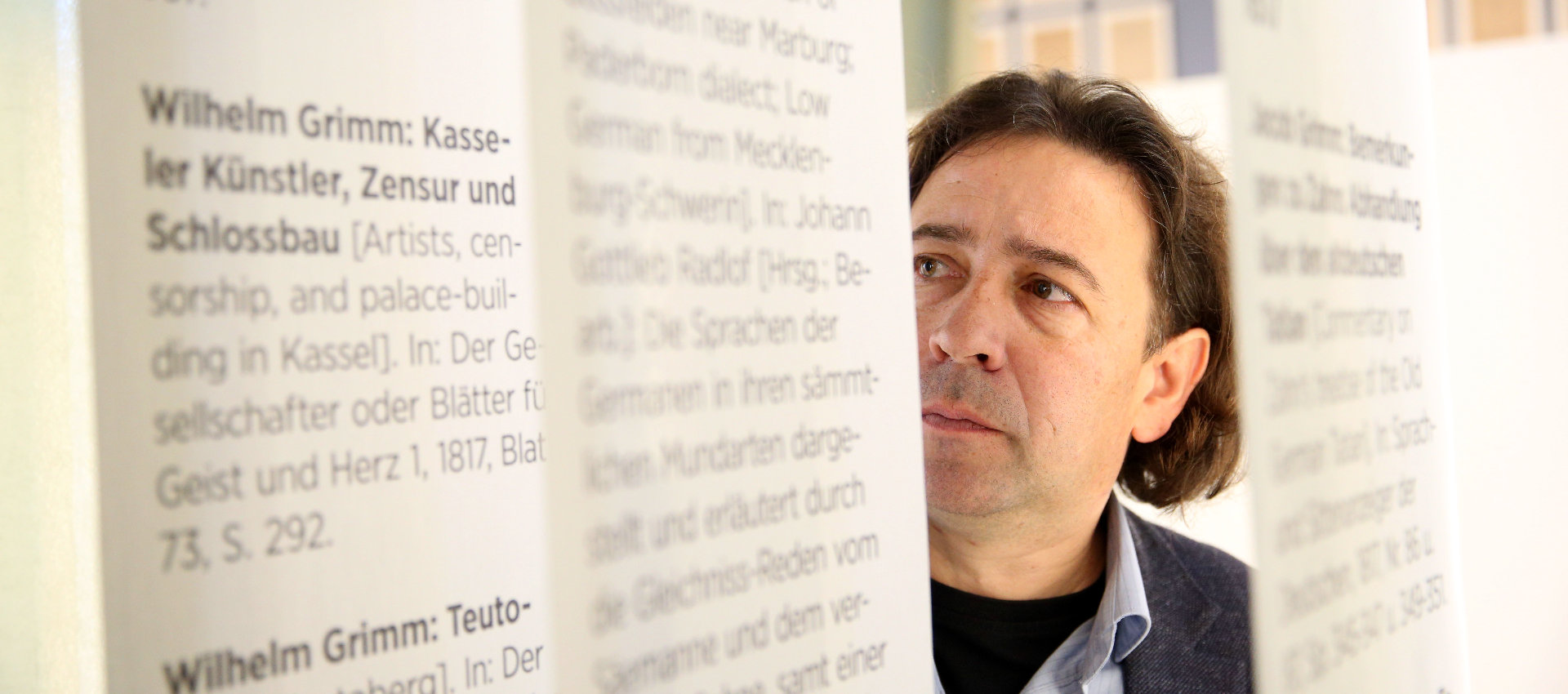

Matthias Thaden arbeitet seit 2021 am Museum Europäischer Kulturen (MEK). Als wissenschaftlicher Mitarbeiter befasst er sich unter anderem mit der Alltags- und Kulturgeschichte Ost- und Südosteuropas und forscht zur Provenienz der entsprechenden Foto- und Objektbestände. Dies betrifft unter anderem die Sammlung Küppers – einem der größten zusammenhängenden Konvolute des MEK und zugleich eine der größten Sammlungen zur Alltags- und Kulturgeschichte dieser Region. Zwischen 1935 und 1939 wurde sie vom Journalisten Gustav Adolf Küppers zusammengestellt. Thaden beschäftigt sich mit den Herkunft- und Erwerbsbedingungen sowie der ideologischen Einbettung dieser Sammlung.

Wer war Gustav Adolf Küppers eigentlich und was findet sich in seiner Sammlung? Und warum ist diese für die Forschung interessant?

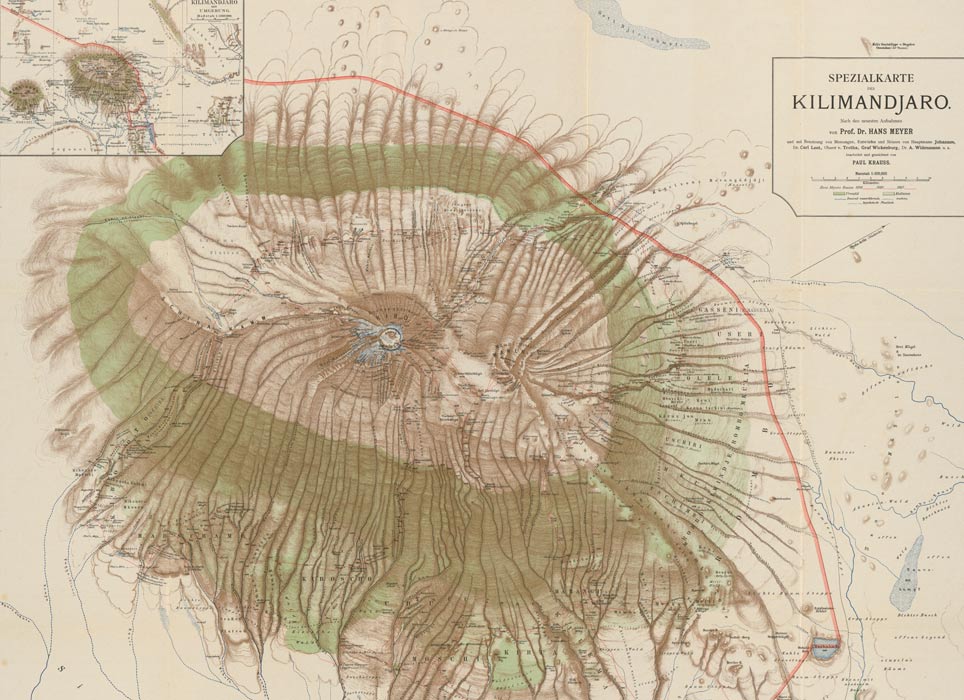

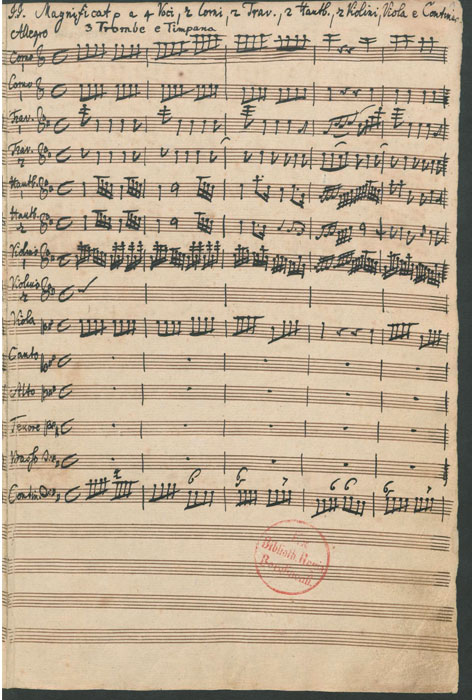

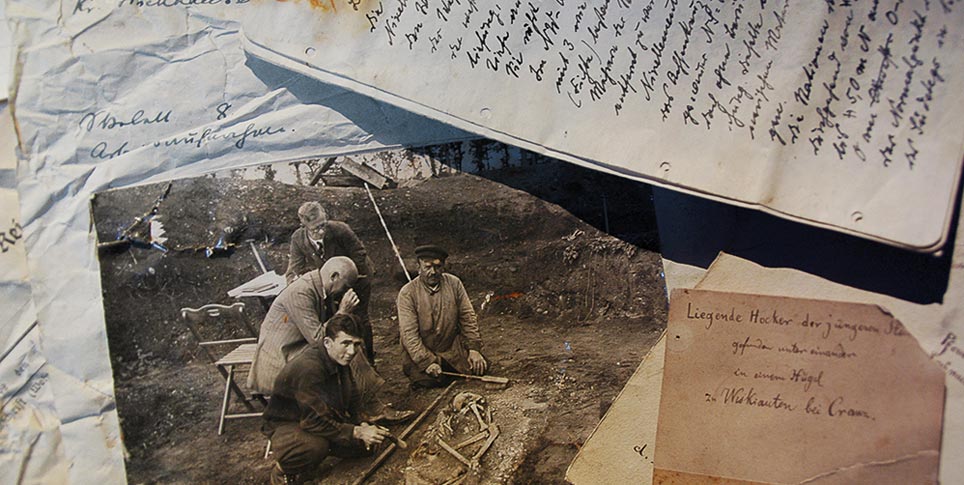

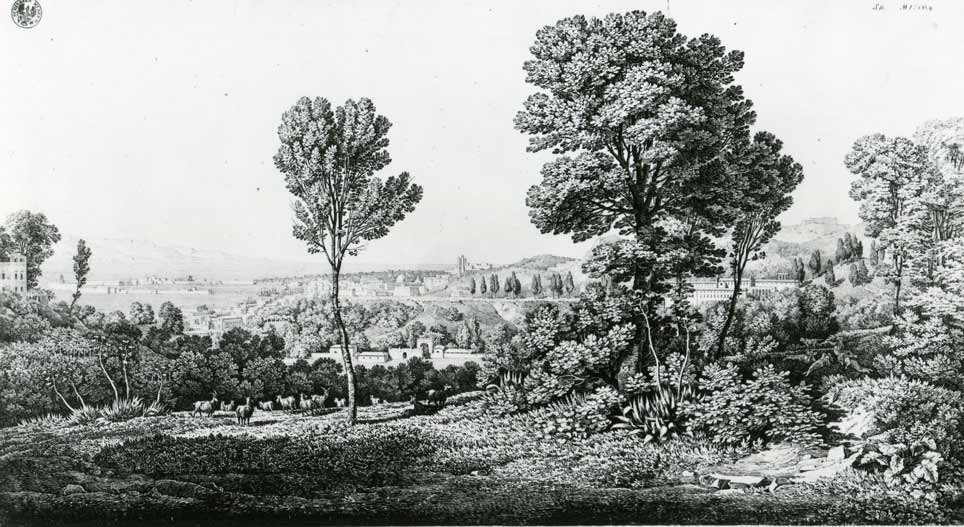

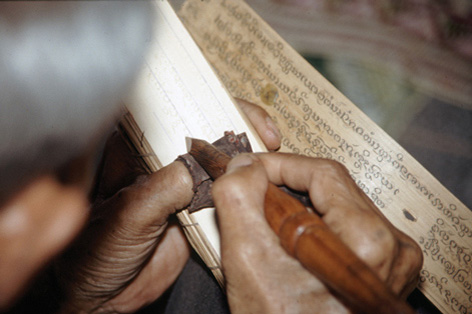

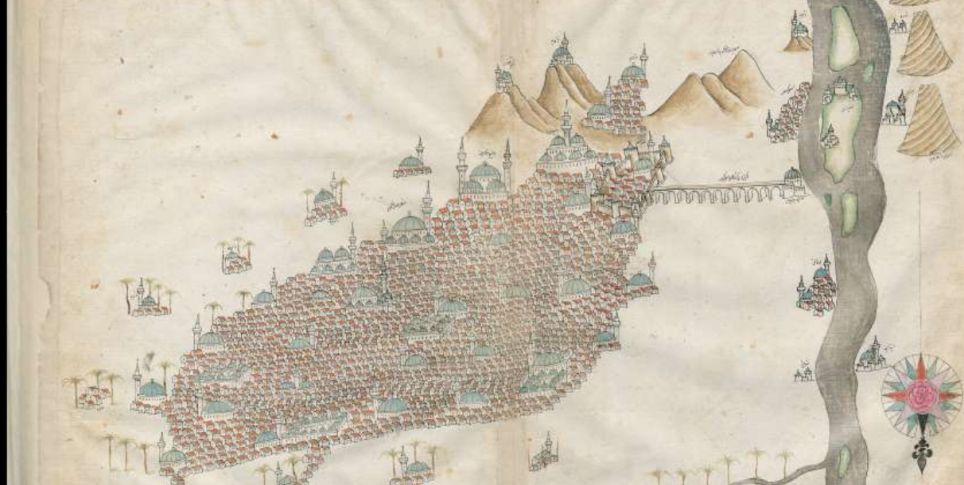

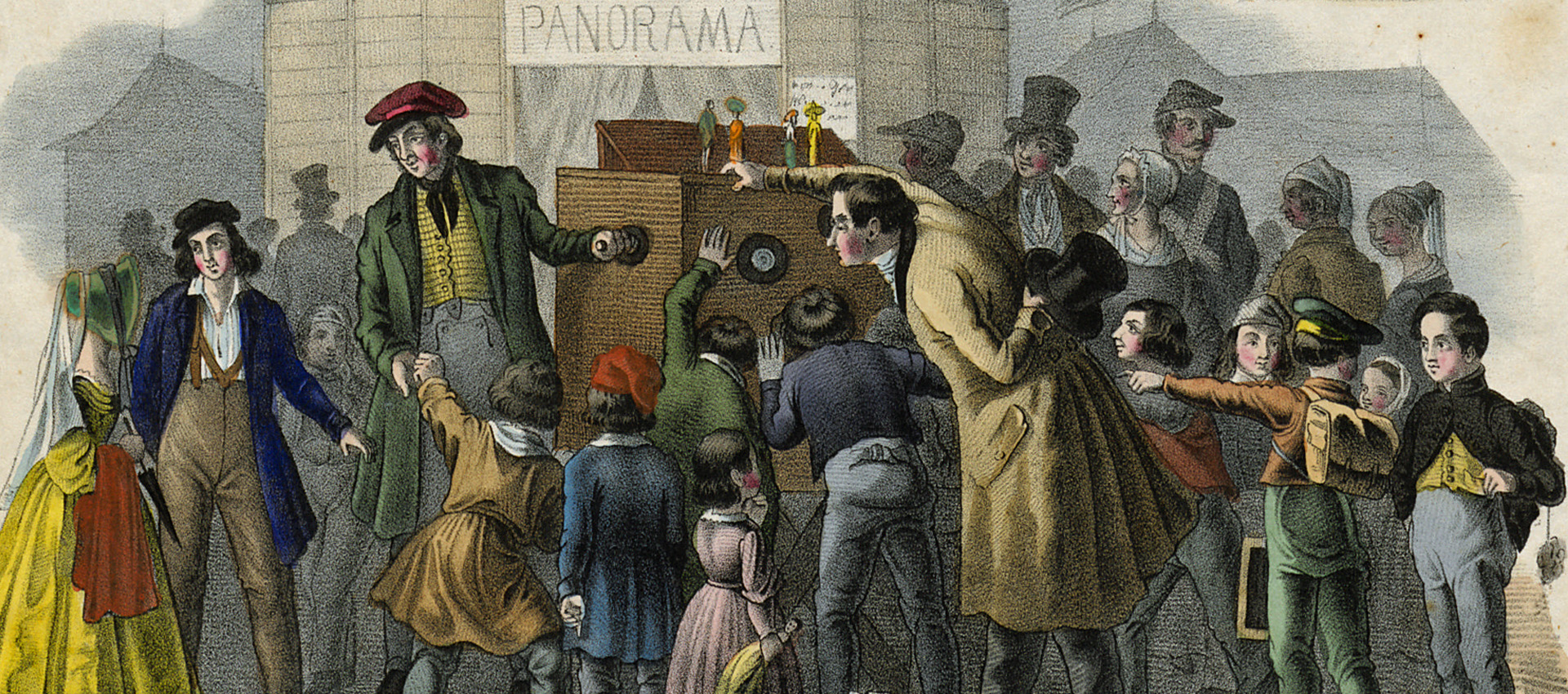

Die von Gustav-Adolf Küppers zusammengetragene Sammlung umfasst über 3.600 Objekte und rund 2.000 Fotografien. Sie entstand zwischen 1935 und 1939 auf fünf Reisen durch Südosteuropa, vor allem zwischen Ungarn und dem heutigen Nordmazedonien. Vertreten sind vor allem Dinge des ländlichen Alltags wie Textilien, Pflüge, Töpferwaren, Bienenkörbe oder Kochgeschirr. Heute zählt das Konvolut zu den größten Beständen des Museums Europäischer Kulturen und bildet den Kern seiner Balkansammlung.

Küppers war Journalist und Fotograf, versuchte sich an einer akademischen Laufbahn und machte sich nach 1945 als Züchter von Topinambur einen Namen. Dazwischen lagen seine Jahre als Sammelreisender. Als Kriegsinvalide reiste er mit dem Auto, stets mit dem Ziel, Alltagskultur für das Berliner Museum für Völkerkunde und dessen Abteilung „Eurasien“ zu sichern. Rund 60 Jahre später wurde diese Abteilung – mittlerweile unter dem Namen Europa – Teil des heutigen Museums Europäischer Kulturen.

Mit seinen Sammelinteressen folgte Küppers dem Paradigma der „Rettungsethnografie“. Zugleich war er weltanschaulich tief von einer Verwurzelung in der Jugend- und Siedlungsbewegung der Zwischenkriegszeit geprägt, aber auch von einer gewissen Nähe in das völkische Milieu. Die Sammlung illustriert insofern auch, welche Vorstellungen vom „Balkan“ Küppers und das Museum leiteten: Bewahrt wurden Dinge, die als Ausdruck einer vermeintlich unberührten dörflichen und damit „authentischen“ Kultur galten, während Mechanisierung, Urbanität oder Migration kaum dokumentiert sind. Damit wird der selektive Blick ethnografischer Museen sichtbar. Sich mit der Sammlung auseinanderzusetzen heißt auch, diese Bedingungen offenzulegen – eine zentrale Aufgabe der Sammlungsforschung.

Küppers erwarb seine Sammlung zwischen 1935 und 1939, als in Deutschland ein faschistisches Menschenbild vorherrschte. Inwiefern spiegeln sich Nazi-Ideologie oder koloniale Perspektiven in der Sammlung Küppers wider?

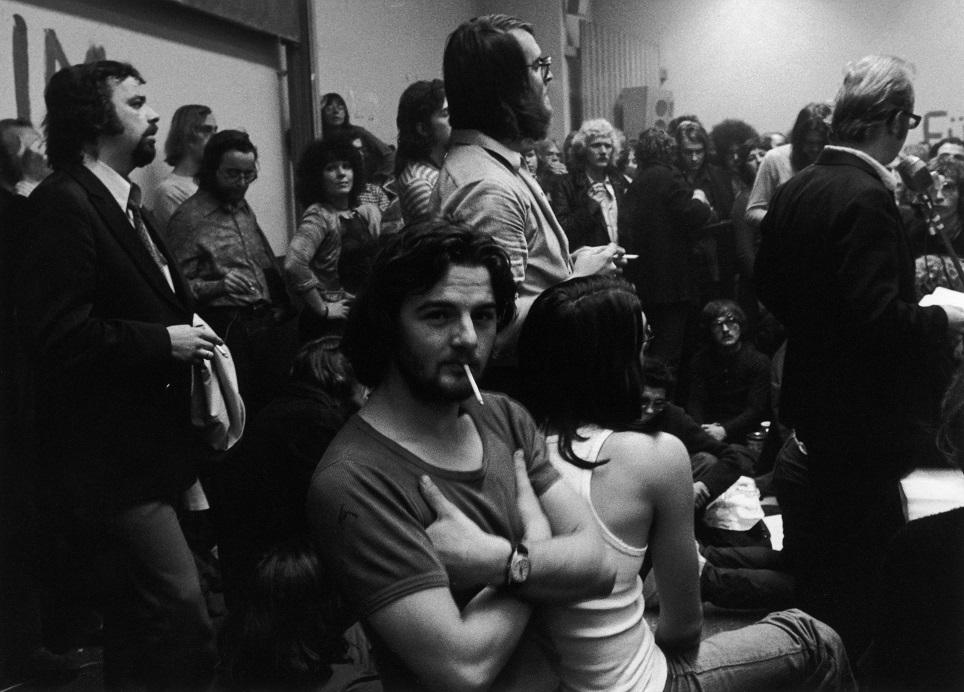

Die Sammlung zeigt sehr deutlich, wie stark die 1930er Jahre auf Küppers‘ Arbeit wirkten – allerdings in unterschiedlicher Weise. In den Objekten selbst sehen wir vor allem das sogenannte Rettungsparadigma: die Idee, „bodenständige“ Kulturen vor dem Verschwinden durch Moderne und Industrialisierung zu bewahren. Das war exotistisch, weil der Balkan dabei als „primitiver Rest“ gegenüber dem „entwickelten Westen“ konstruiert wurde, aber es war kein genuin nationalsozialistisches Muster, sondern Teil volks- und völkerkundlicher Wissensbildung seit dem späten 19. Jahrhundert.

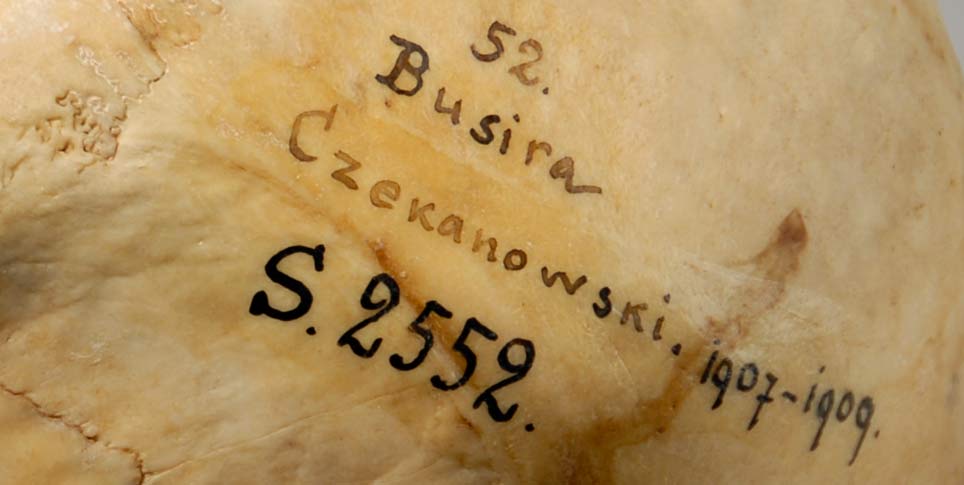

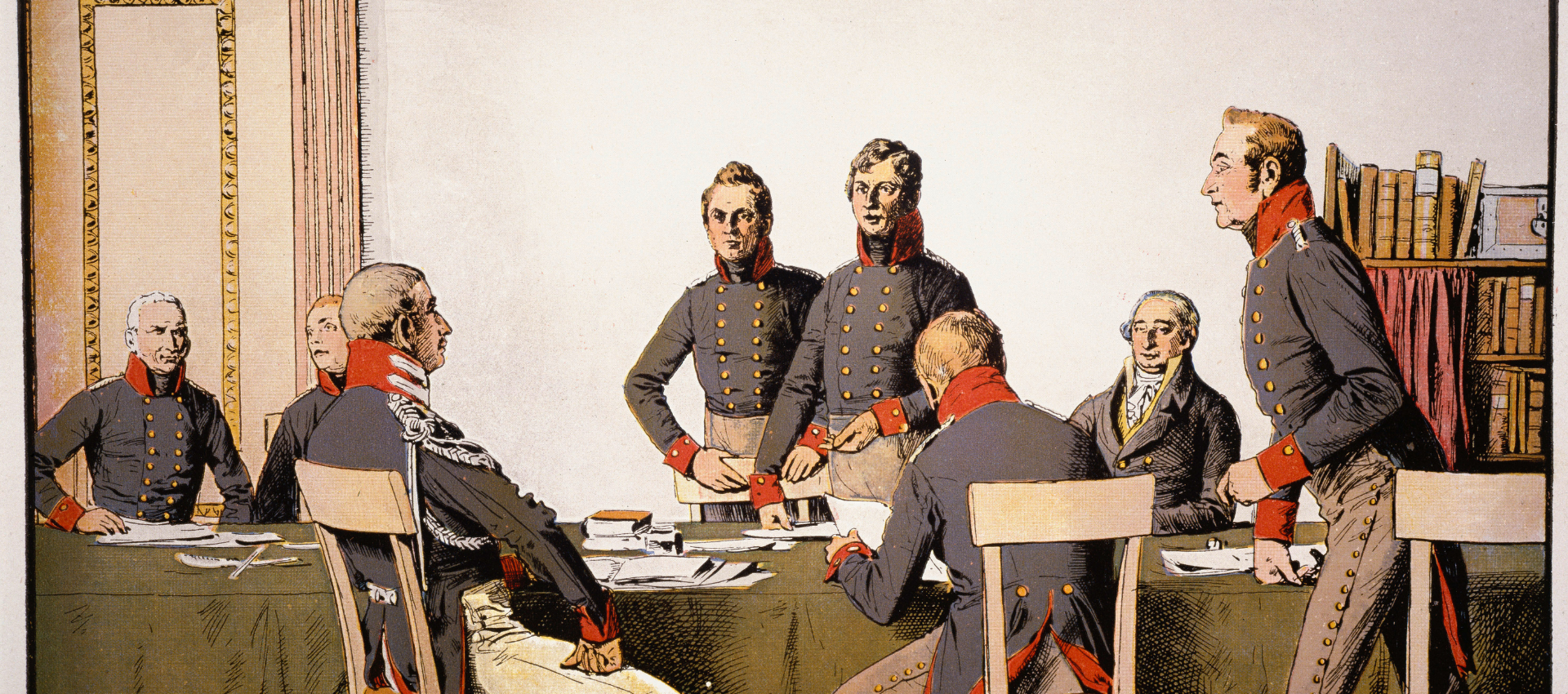

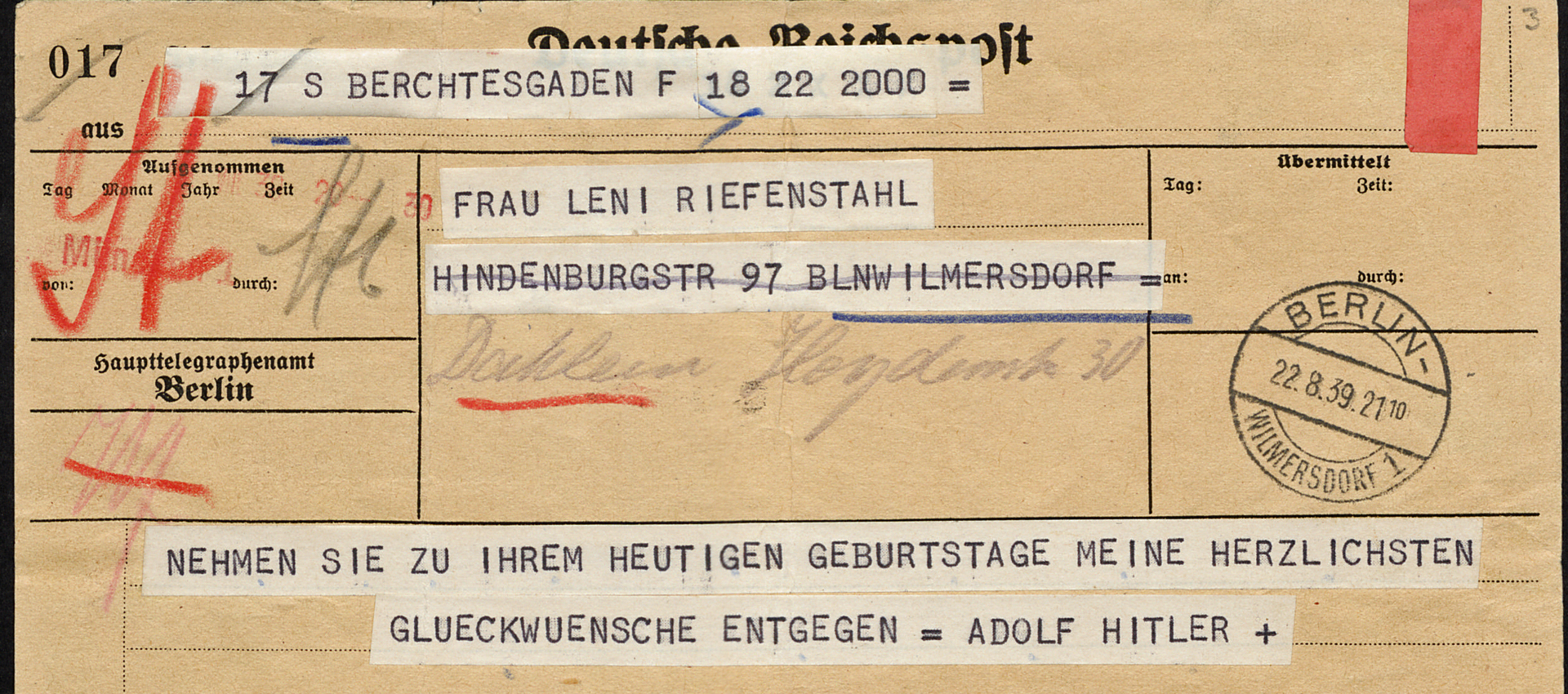

Spannend wird es, wenn man auf Küppers’ eigenes Verhalten schaut. Hier zeigt sich, dass er durchaus versuchte, sich mit seiner Arbeit an den Nationalsozialismus anzudienen – sei es über Publikationen in NS-Zeitschriften, über die Übernahme völkisch-rassistischer Rhetorik in Unterstützungsgesuchen oder durch opportunistische Strategien, um Geld für seine Reisen zu sichern. Er war zwar kein Parteimitglied und äußerte sich an anderer Stelle durchaus ambivalent, doch zielte sein Verhalten klar darauf, vom System zu profitieren. Am deutlichsten wird das in seiner Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, wo er standardisierte Fotografien und Fingerabdrücke anfertigte. Damit positionierte er sich bewusst in einem Umfeld, das ethnografische Forschung mit NS-Rassenideologie und großdeutschen Expansionsfantasien verband.

Gibt es Unterschiede bei der Aufarbeitung der Herkunft von Objekten aus Ost- und Südosteuropa – im Vergleich zu Objekten aus klar kolonialen Kontexten wie z.B. Afrika?

Ein direkter Vergleich zwischen Sammlungen aus Ost- und Südosteuropa und solchen aus klar kolonialen Kontexten trägt meines Erachtens nicht weit: Kolonialherrschaft auf der einen und die deutsche Kriegs- und Besatzungspolitik auf der anderen Seite folgten unterschiedlichen Interessen und unterschieden sich auch in der Form und dem Ausmaß der Gewalt- und Machtausübung.

Für die Zwischenkriegszeit stellt sich die Frage jedoch noch einmal anders. Gerade beim musealen Sammeln muss man strukturelle Rahmenbedingungen und konkrete Praxis zusammendenken. Der offensichtlichste Unterschied zu kolonialen Sammlungen: Südosteuropa bestand aus souveränen Nationalstaaten. Und das bekam Küppers auf seinen Reisen auch zu spüren: Er wurde kontrolliert, erhielt zeitweise Betätigungsverbote, musste Filme abgeben und stieß am Zoll auf Beschlagnahmungen. Mitunter durfte er Objekte nicht exportieren und musste sich mit Gipsabdrücken begnügen. Zugleich bewegte er sich in einem größeren politischen Geflecht: Die Region war wirtschaftlich stark von Deutschland abhängig, und das NS-Regime strebte nach einer hegemonialen Rolle in Europa. Korrespondenzen mit Museen in Bulgarien, der Slowakei oder Polen zeigen, dass es ein Interesse gab, in Berlin repräsentiert zu sein. Hinzu kamen deutsche Minderheiten vor Ort sowie die starke Prägung durch das Habsburgerreich; viele Museumsdirektoren waren deutschsprachig und in Mitteleuropa ausgebildet – Küppers agierte in dieser Hinsicht also durchaus auch innerhalb einer postkolonialen Konstellation.

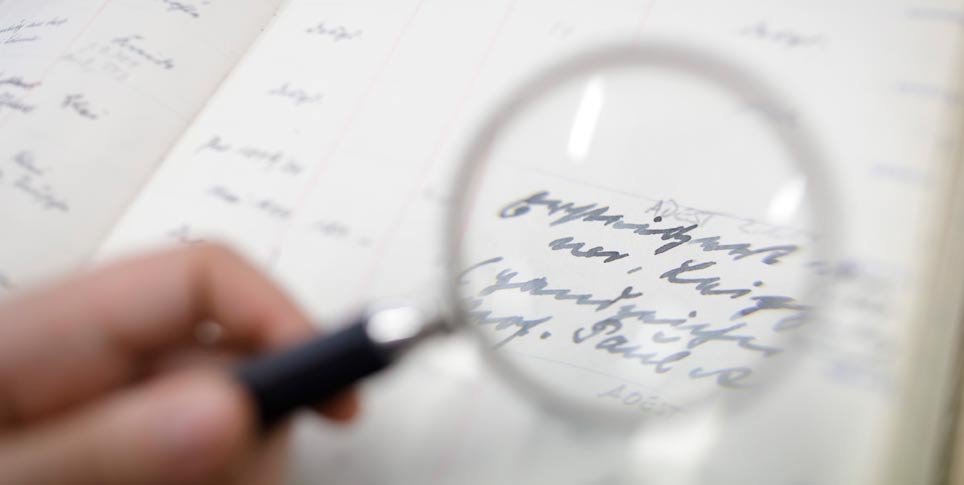

Im Alltag aber war Küppers von den Umständen vor Ort abhängig: Auf lokalen Märkten entschieden die Händler*innen, was verkauft wurde und zu welchem Preis. Häufig überstiegen ihre Preisvorstellungen Küppers‘ Budget. Auf den Dörfern waren viele auch nicht bereit, ihm Objekte mit symbolischer und emotionaler Bedeutung zu verkaufen. Die zum Teil erhaltenen Reisetagebücher zeigen auch, dass manche gezielt „Authentizität“ inszenierten und so den materiellen Gegenwert der Dinge zu steigern versuchten. So entstand die Sammlung in einem Geflecht asymmetrischer, aber nicht gänzlich einseitiger Beziehungen.

Bis heute zeigt sich diese Ambivalenz in der Rezeption: Rückgabeforderungen sind ausgeblieben, nicht zuletzt wegen der starken musealen Infrastruktur in Südosteuropa und dem Bewusstsein für die komplexen historischen Verhältnisse.

ForschungsFRAGEN

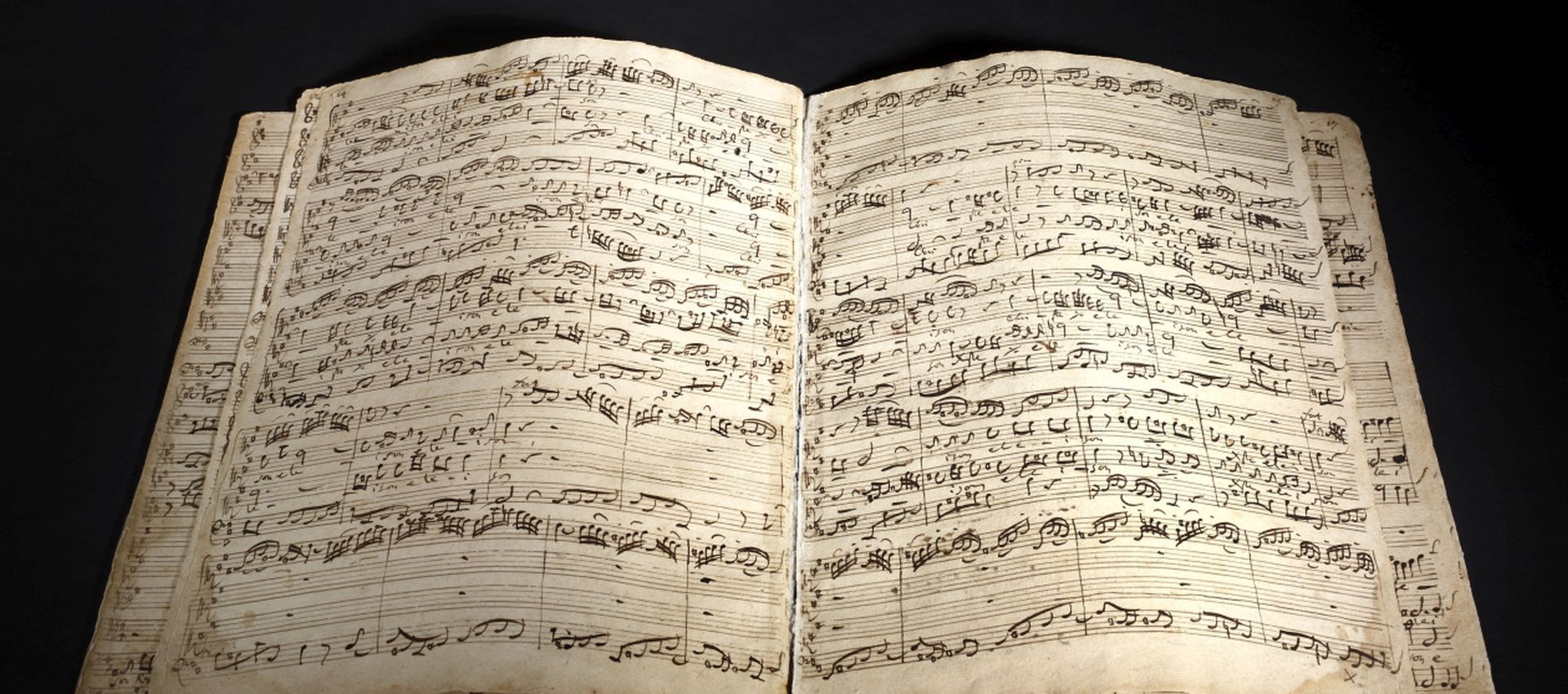

Wie restauriert man eigentlich Papier? Woran erkennt man, ob ein Gemälde echt ist? Und wie spielt man denn nun Beethoven richtig? Mit den ForschungsFRAGEN geben wir Ihnen die Gelegenheit, uns Ihre Fragen zu stellen. In jeder Ausgabe des Forschungsnewsletters beantwortet ein*e Wissenschaftler*in aus der SPK ausgewählte Fragen aus der Community zu einem speziellen Thema.

Wie lassen sich problematische Sammlungen in ihrer Bedeutungsbandbreite sinnvoll und ethisch präsentieren?

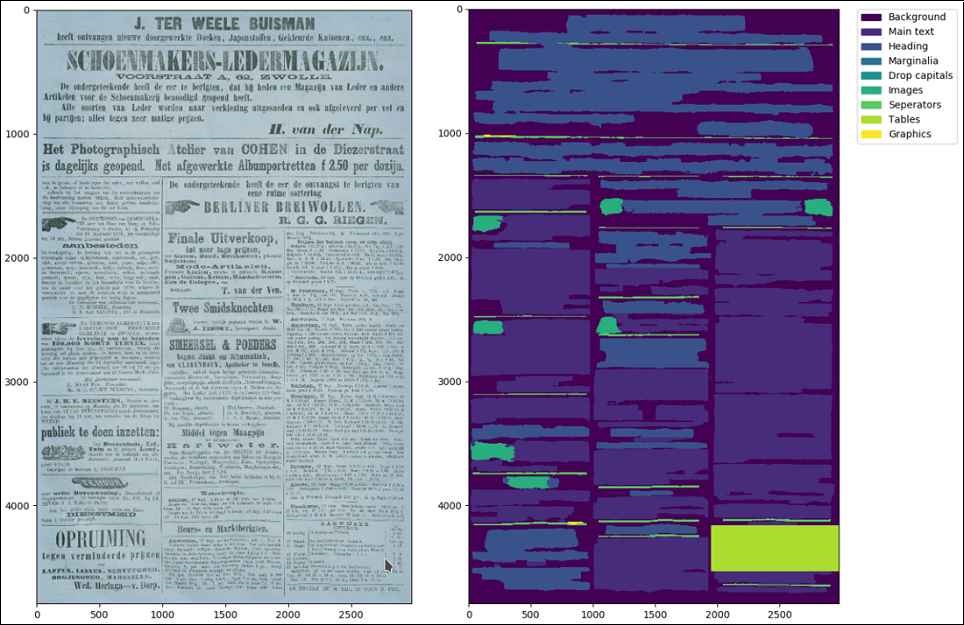

Problematische Sammlungen sinnvoll zu präsentieren, heißt für mich zuerst einmal: überhaupt die Sammlungs- und Provenienzforschung ernsthaft zu betreiben. Ohne diese Grundlage bleibt jede Ausstellung oberflächlich. Wichtig ist, dass die Ergebnisse dann nicht in irgendwelchen Nischen verschwinden, sondern offensiv in Ausstellungen eingebunden werden. Der Erwerbungskontext gehört zur Geschichte der Objekte – und sollte auch so gezeigt werden.

Gerade Museen, die sich klassischerweise mit Alltagskultur beschäftigen, haben hier eine besondere Chance. Ein Topf ist eben selten nur ein Topf. Er kann der Ausgangspunkt sein, um über ländliche Lebensrealitäten, wirtschaftliche Strukturen, aber auch über das Museum selbst nachzudenken – über seine Interessen, seine Lücken und die Selektivität seines Blicks. Wenn Museen diesen reflektierten Zugang wählen, stärkt das meines Erachtens ihre Glaubwürdigkeit. Transparenz und Selbstkritik machen deutlich, dass Sammlungen immer mehr sind als bloße Dinge: Sie sind auch Zeugnisse ihrer eigenen Erwerbsbedingungen. Und genau hier liegt eine Chance, Besucher*innen neue Perspektiven zu eröffnen.

Matthias Thaden

Transparenz und Selbstkritik machen deutlich, dass Sammlungen immer mehr sind als bloße Dinge: Sie sind auch Zeugnisse ihrer eigenen Erwerbsbedingungen.

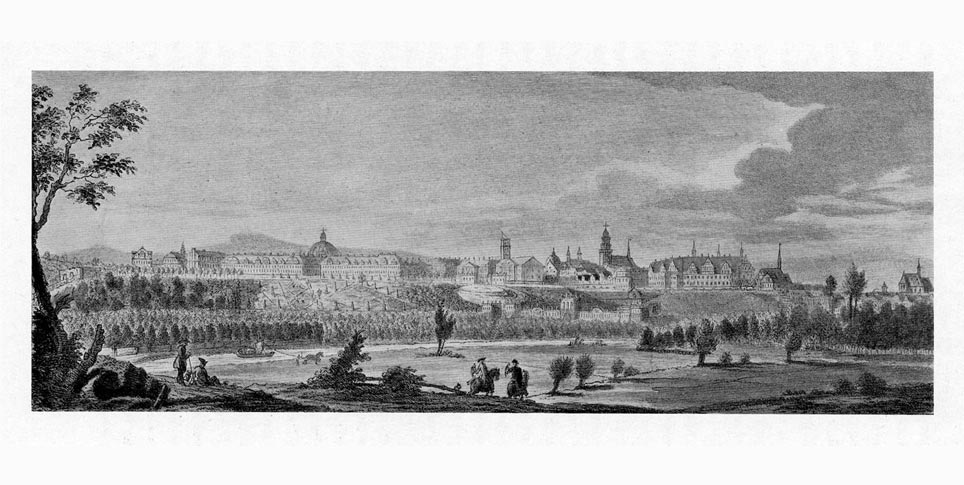

Das Museum Europäischer Kulturen

Alltag und Lebenswelten in Europa vom 18. Jahrhundert bis heute – hiermit beschäftigt sich das Museum Europäischer Kulturen (MEK). Mit seinen Ausstellungen hinterfragt es etablierte Grenzziehungen und fördert Begegnung und Austausch. Mit über 285.000 Objekten verfügt das MEK außerdem über eine der größten kulturhistorischen Sammlungen in Europa und verknüpft sie mit aktuellen Themen und Fragestellungen. Dabei arbeitet es eng mit Interessensgruppen und Kulturerbegemeinschaften zusammen.

Foto: SMB, Museum Europäischer Kulturen / Christian Krug