Es ist das Ende einer langen Reise: Nach über 140 Jahren wurden menschliche Überreste aus der Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin in einem feierlichen Akt an Australien zurückgegeben. In Empfang nahm sie eine Gruppe von Männern, die weit gereist sind, um diesen Moment mitzuerleben.

Weit gereist

An einem klaren Dezembermorgen in Dahlem: Eine Gruppe von Menschen hat sich in den Räumlichkeiten des Ethnologischen Museums versammelt und wartet gespannt. Mit dabei sind Vertreter*innen aus Kultur, Medien und Politik – und vier Männer, die eine lange Reise hinter sich haben, 40 Stunden um genau zu sein. Sie sind Repräsentanten der Ugaram Le von der Insel Ugar, Teil der Torres-Strait-Inseln, am nördlichsten Zipfel Australiens liegend. Tomson Stephen, Father Daniel Stephen, Rocky Stephen und Yessie Mosby haben den weiten Weg ins kalte Deutschland angetreten, um eine kostbare Fracht entgegenzunehmen und zurück in ihre Heimat zu begleiten: die menschlichen Überreste drei ihrer Ahnen. Doch wie gelangten diese ins fast 15.000 Kilometer entfernte Berlin?

Ein schmerzhafter Verlust

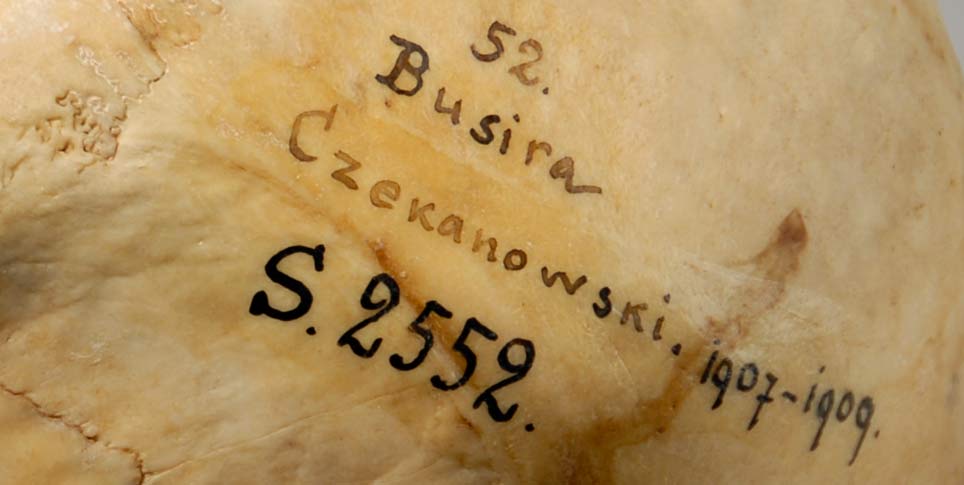

Tatsächlich sind die drei Verstorbenen bereits seit 1880 in der Sammlung des Ethnologischen Museums. Aufgenommen wurden sie zu einer Zeit, in der Imperialismus und Kolonialismus ihren Zenit erreicht hatten und europäische Großmächte ihre Sammlungen mit kulturellen Artefakten und Schätzen des globalen Südens füllten. Oftmals waren diese von unermesslicher Bedeutung für die Kulturen, denen sie geraubt wurden und der Weg, wie sie nach Europa kamen, war allzu oft fragwürdiger Natur.

Auch vor menschlichen Überresten machte die europäische Sammlungswut keinen Halt: Die drei Ahnen, die gemeinsam mit zwei weiteren Verstorbenen aus dem Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg an Australien zurückgegeben wurden, stammen alle von geweihten Bestattungsorten und haben eine unschätzbare kulturell-religiöse Bedeutung für die Ugaram Le. Der Verlust hinterließ Narben. Die angereisten Ugaram Le sprechen immer wieder von ihrer lineage, ihrer Abstammungsgruppe. Die bestatteten Ahnen auf den Torres-Strait-Inseln sind für sie fester Bestandteil ihres kulturellen Erbes. Yessie Mosby nutzt dafür die Metapher eines Puzzles, dem Teile fehlen.

Erfolg der Zusammenarbeit

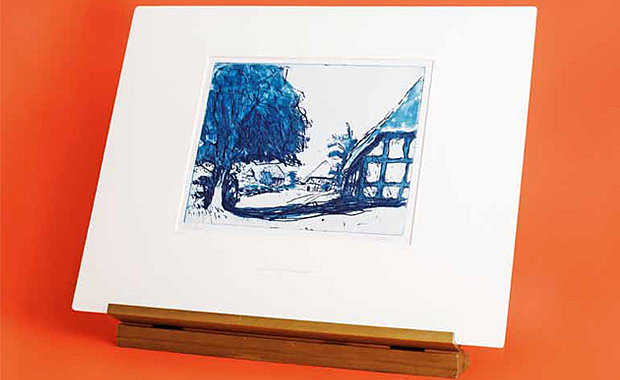

Dass nun einige „Puzzleteile“ endlich wieder ergänzt werden können, ist auch das Ergebnis unermüdlicher Zusammenarbeit aller Akteur*innen. Die SPK hat hierzu seit Jahren eine eigene Leitlinie und versucht in Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften, die Rückgabe menschlicher Überreste zu ermöglichen. Australien unterstützt Mitglieder der „First Nations“, dazu gehören die Aborigines und Torres-Strait-Insulaner*innen, bei der Rückführung in einer Repatriation Policy. Auch das Queensland Museum, das bei dieser Repartierung maßgeblich beteiligt war, hat ein spezielles Programm. So konnten bereits 162 „First Nations“-Ahnen alleine aus deutschen Sammlungen nach Australien zurückgebracht werden.

Die Freude und Erleichterung über die Rückkehr sind während der Zeremonie spürbar. Bei mancher Rede fließen Tränen und es brechen Stimmen weg. Auch SPK-Präsident Hermann Parzinger findet deutliche Worte zu einer historischen Ungerechtigkeit: „Sie hätten nie in unser Museum gelangen dürfen.“ Missionare, Ethnologen und Abenteurer, getrieben von Profitgier und Geltungssucht, entwendeten die menschlichen Überreste indigener Australier*innen und verkauften sie weiter. Sie landeten schließlich für „rassenkundliche“ Untersuchungen in europäischen Instituten und Museen. Hier haben sie eine lange Zeit fernab der Heimat überdauern müssen, zwei Weltkriege miterlebt und können nun endlich zurück. Für Tomson Stephen ist es „Teil des Prozesses der Wiedergutmachung und Wahrheitsfindung in Australien über das vergangene Unrecht an den ‚First Nations‘“, die jahrhundertelang unterdrückt wurden.

Sie hätten nie in unser Museum gelangen dürfen

Hermann Parzinger

Noch viel zu tun!

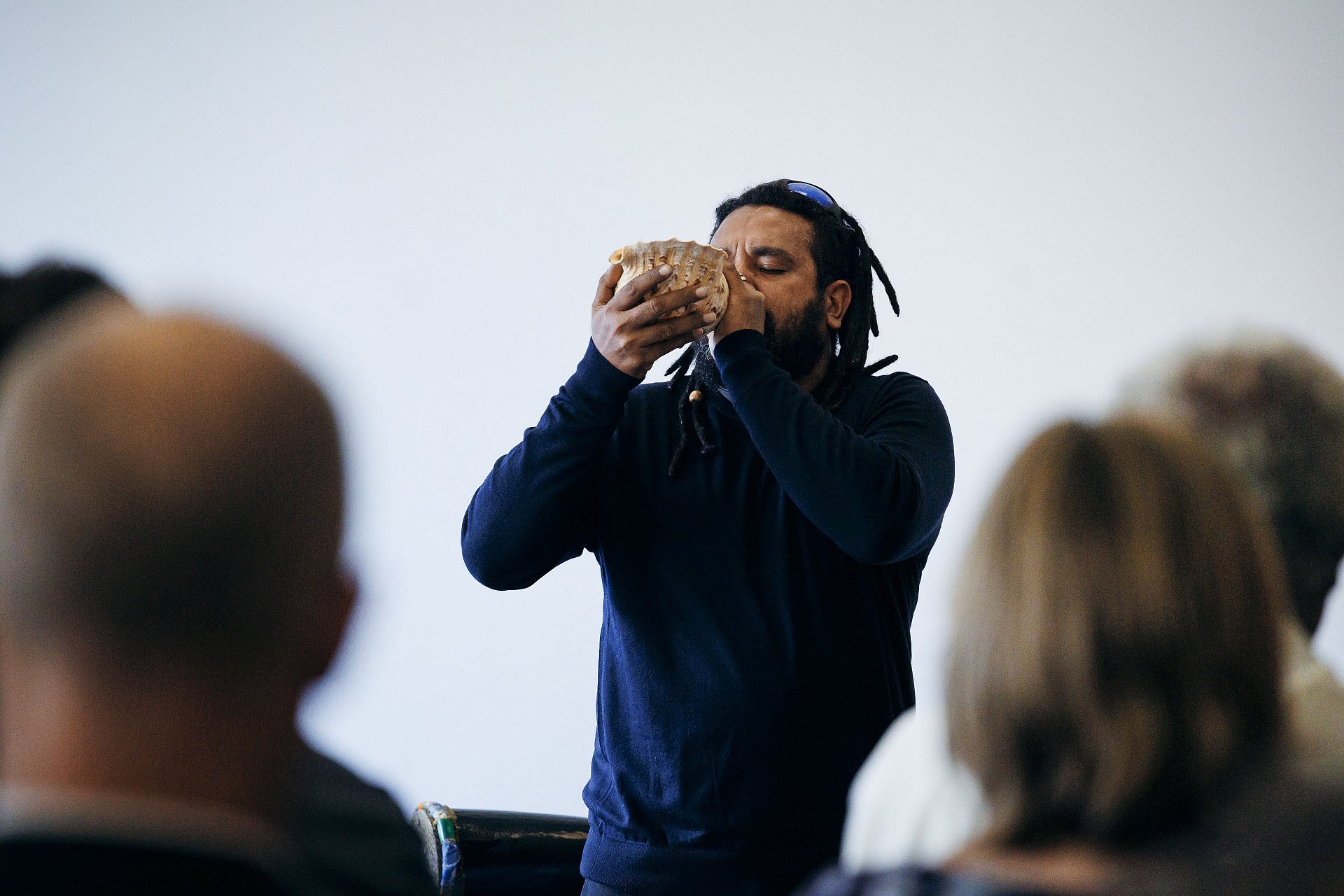

Nach der feierlichen Zeremonie, die instrumentalisch, gesanglich sowie durch eine Predigt und Segnung von Father Daniel Stephen begleitet wurde, übergibt Rocky Stephen Hermann Parzinger noch ein Geschenk: Ein Schneckenhorn aus dem Gehäuse einer großen Meeresschnecke. Mit dem Blasen des Horns wurde die Zeremonie ein- und ausgeläutet. Der SPK-Präsident ist sichtlich gerührt und verspricht, dass sie einen besonderen Platz im Ethnologischen Museum bekommen wird – auch um an diesen historischen Moment zu erinnern. Ein Moment, der verdeutlicht, wie wichtig Provenienzforschung ist. Alleine aus der ehemaligen deutschen Kolonialsphäre im Pazifik befinden sich über 1.200 menschliche Überreste in den Sammlungen der SPK. Es bleibt also viel zu tun!

"Human Remains" in der SPK

Menschliche Überreste in Museumssammlungen erfordern besondere Sensibilität. Auch in den Staatlichen Museen zu Berlin befinden sich solche sogenannten human remains. Als Leitlinie für den Umgang damit hat die SPK eine Grundhaltung entwickelt.

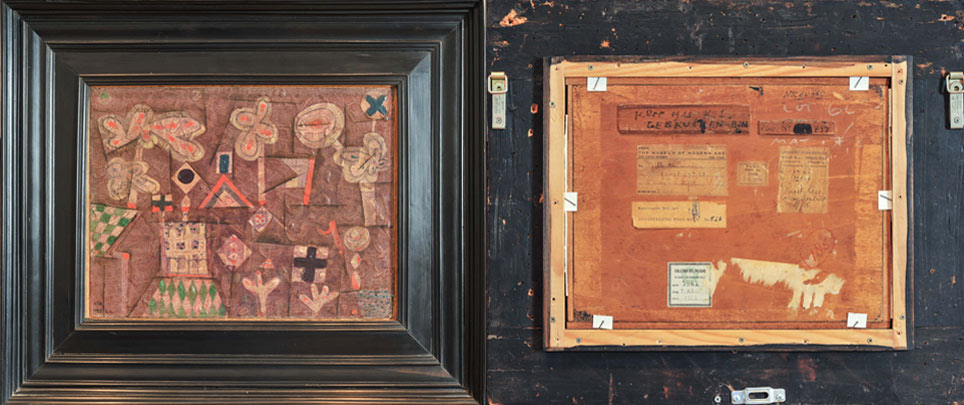

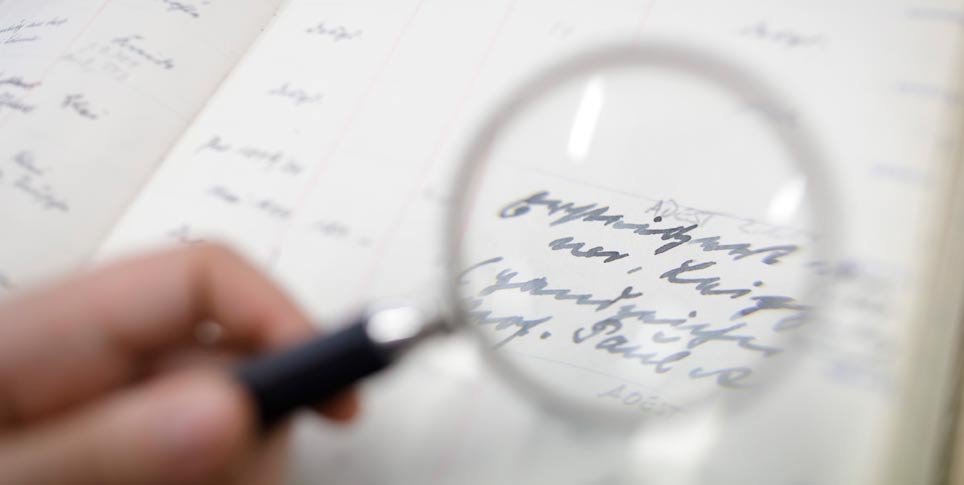

In den umfangreichen kulturhistorischen Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin befinden sich unter anderem auch menschliche Überreste. Es kann sich dabei um Skelettteile handeln, etwa archäologische Funde aus Gräbern oder ethnologische Objekte wie Knochenflöten, oder um menschliche Haare oder Haut, die ebenfalls in manchen Kulturen in Objekte eingearbeitet wurden. 2011 hat die SPK darüber hinaus eine anthropologische Sammlung vom Medizinhistorischen Museum der Charité übernommen, die sogenannte Luschan-Sammlung.

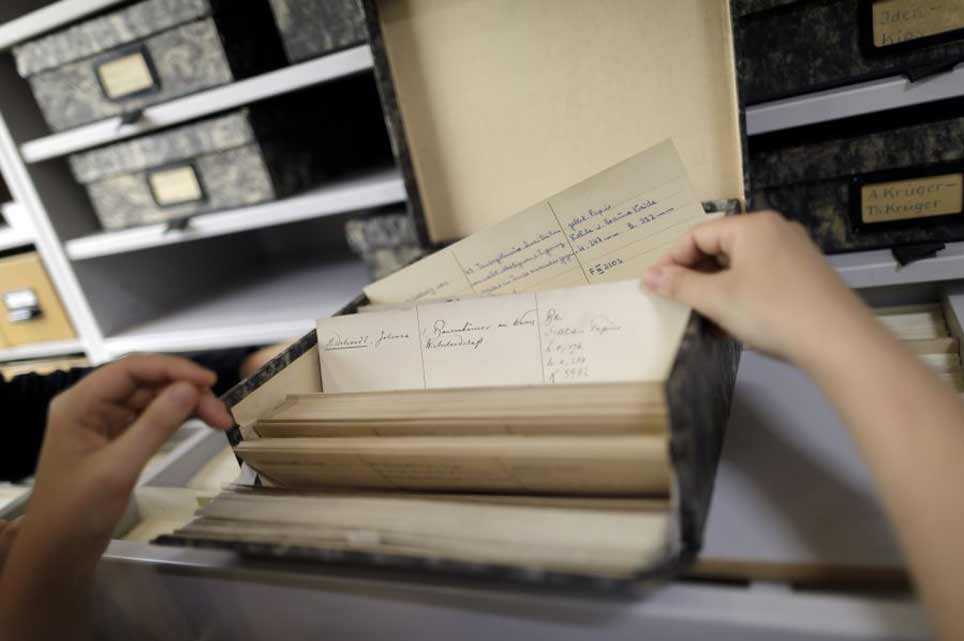

Vor diesem Hintergrund hat die SPK eine Grundhaltung zum Umgang mit menschlichen Überresten in ihren Sammlungen entwickelt. Sie enthält Leitlinien für die Verwahrung menschlicher Überreste, für den wissenschaftlichen Umgang damit und für deren Einbeziehung in eine Sammlungspräsentation. Ziel der Stiftung ist es, die Herkunft aller menschlichen Überreste in den Sammlungen sukzessive aufzuklären, um dann verantwortungsvoll über den weiteren Umgang damit entscheiden zu können. Dabei wird jeweils versucht werden, eine Lösung zu finden, die dem Einzelfall gerecht wird.