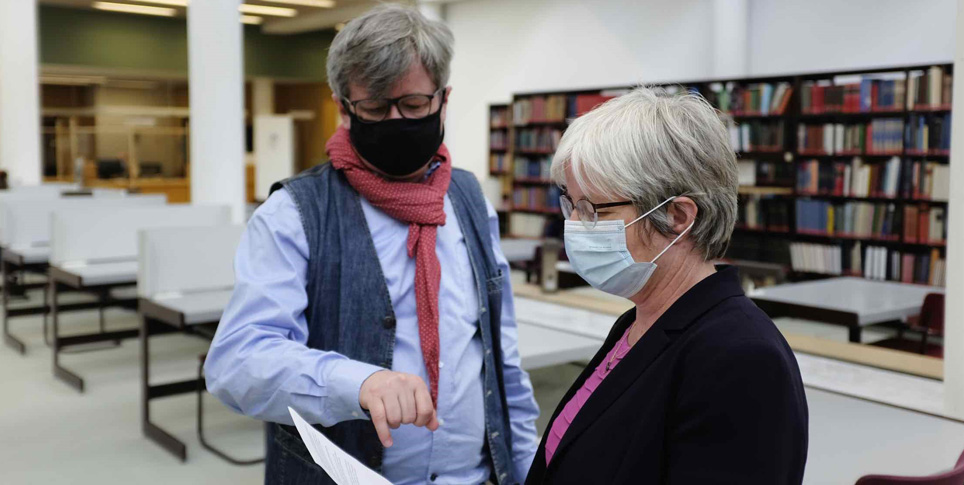

Die Gärten, Bibliotheken und Museen der Universität Oxford (GLAM) und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) möchten ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Im Januar 2025 haben beide Institutionen erstmals gemeinsam einen Förderaufruf („Funding Call for Collaboration“) veröffentlicht, um neue Forschungskooperationen zu ermöglichen oder bestehende zu stärken. Der Auswahlprozess ist abgeschlossen, und die Projektteams haben ihre Arbeit aufgenommen. SPK-Koordinatorin Dorothee Wagner berichtet vom Stand der Dinge:

Dorothee Wagner ist wissenschaftliche Referentin der Präsidentin der SPK. Dort konzipiert und koordiniert sie verschiedene Projekte, beispielsweise ein Symposium zu den wichtigsten Forschungskooperationen der SPK oder den gemeinsamen Förderaufruf mit GLAM.

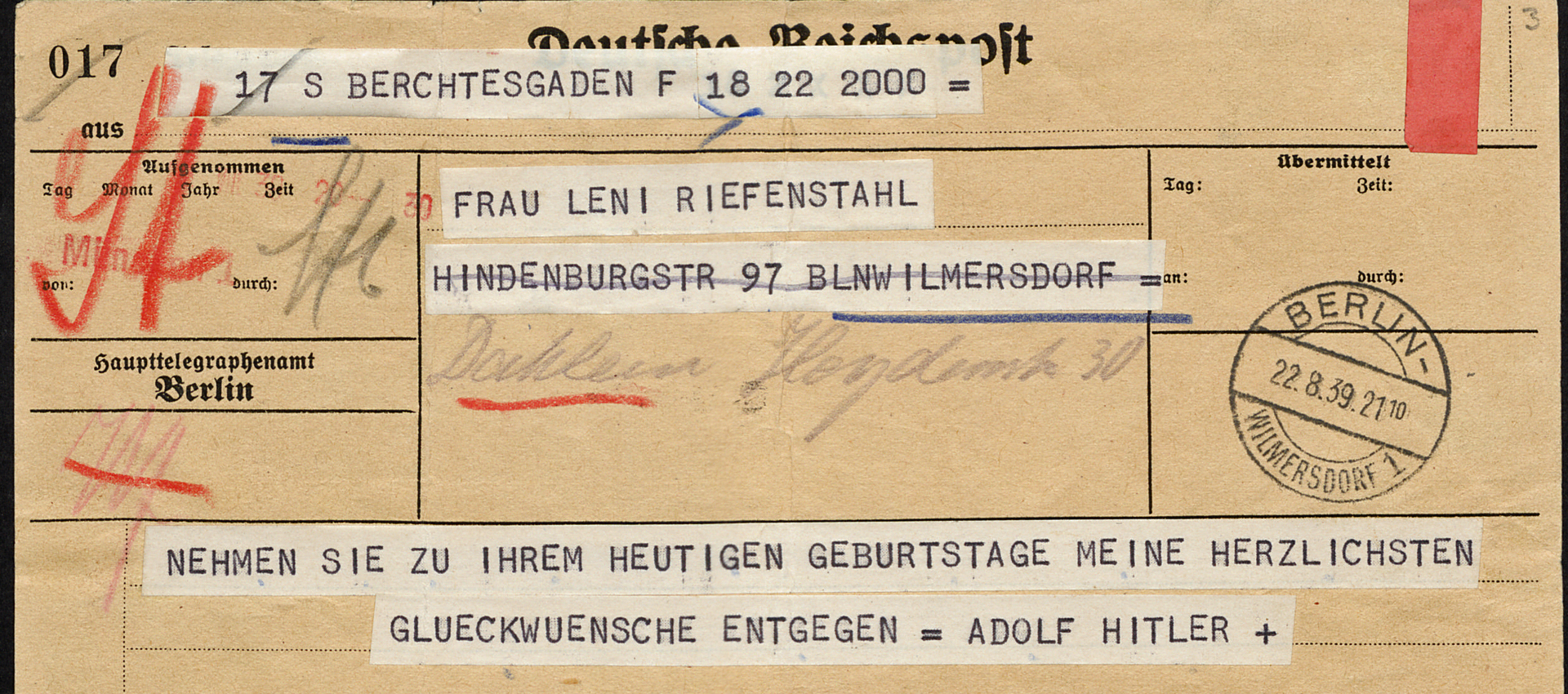

Foto: SPK / L. Killisch

Wie kam die Kooperation zustande?

Wagner: Es gab schon länger Kontakte zur Universität Oxford, vor allem zu GLAM – also den Gärten, Bibliotheken und Museen dort. Das liegt daran, dass es Parallelen zu den Sammlungen der SPK gibt, insbesondere im Hinblick auf den Forschungsbezug der Bestände. In den vergangenen Jahren fanden viele gemeinsame Treffen statt, und 2024 wurde ein Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet, um die Partnerschaft zwischen GLAM und der SPK auf ein solides Fundament zu stellen. Die Grundidee war, den Fokus auf die Zusammenarbeit der Sammlungen zu legen, also durch Austauschprogramme und gemeinsame Forschungsprojekte die Partnerschaft zu fördern und zu festigen. Der damalige SPK-Präsident Hermann Parzinger und Richard Ovenden, der Leiter von GLAM, haben sich sehr dafür eingesetzt, ein sogenanntes Seed-Funding zu initiieren, und es ging ziemlich schnell: Mitte 2024 wurde das MOU unterschrieben, und direkt danach starteten wir das Programm.

Was ist das Ziel der Kooperation?

Im Grunde geht es darum, die Partnerschaft zwischen den Institutionen zu vertiefen – über alle Sammlungsbereiche hinweg. Wir wollen durch gemeinsame Forschungsprojekte herausfinden, wo es Parallelen oder Verknüpfungen zwischen den Sammlungen und Forschungspraktiken gibt. Außerdem möchten wir voneinander lernen, etwa anhand von Best-Practice-Beispielen.

Welche verschiedenen Arten von Projekten werden aktuell gefördert und wie wurden diese ausgewählt?

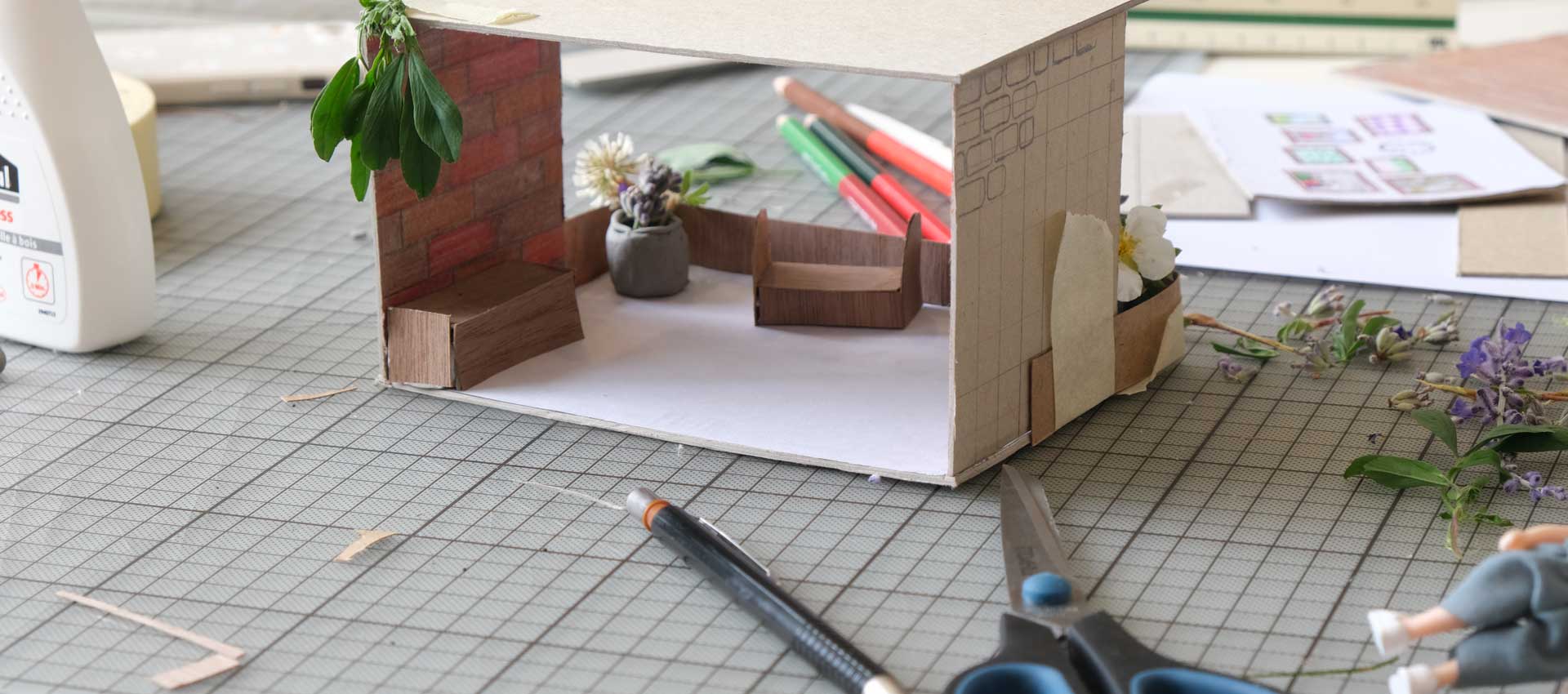

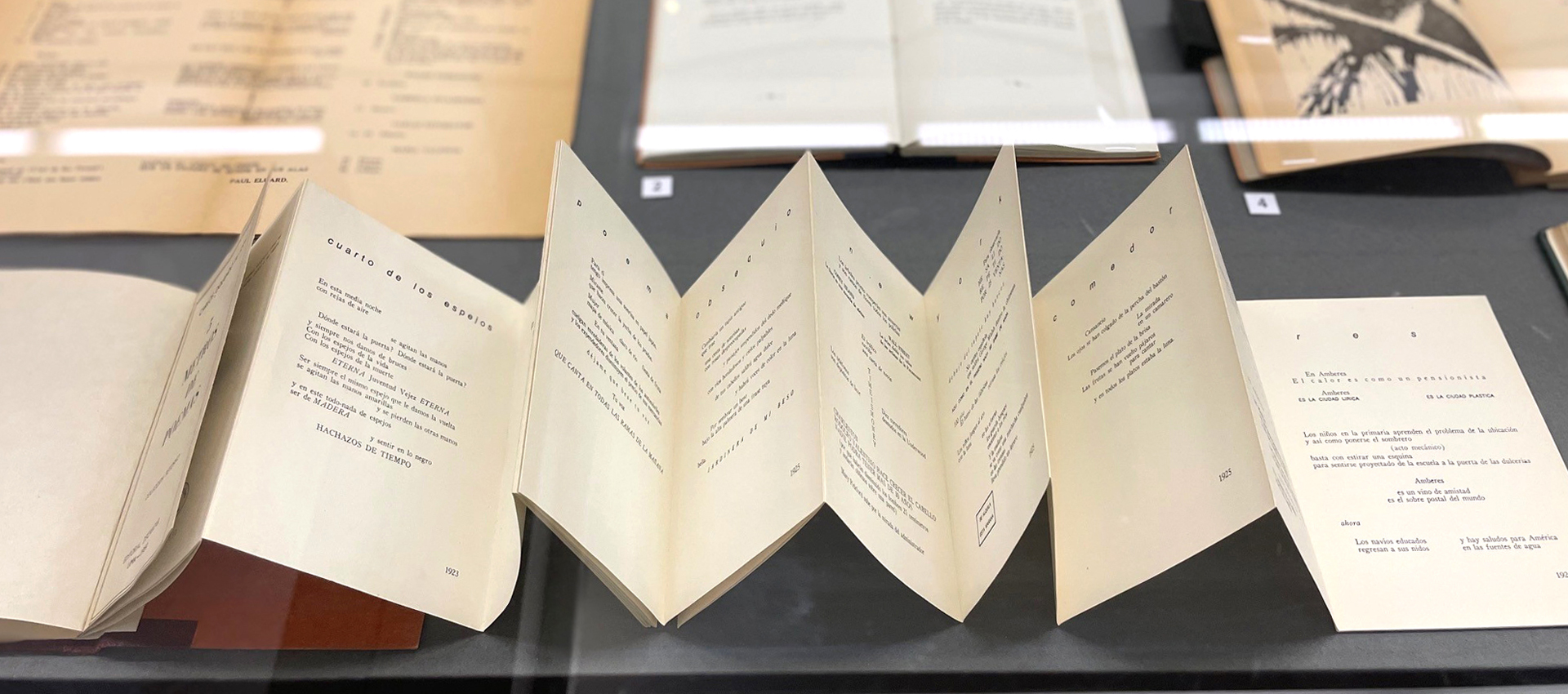

Wir haben den Förderaufruf mit dem klaren Hinweis gestartet, dass vorhandene Kooperationen ausgebaut oder ganz neue Partnerschaften initiiert werden sollen. Auf den Call haben sich sieben Tandems aus beiden Institutionen beworben und sehr unterschiedliche Projekte vorgeschlagen. Das Schöne an dem Programm ist die Vielfalt: Sie reicht vom gegenseitigen Kennenlernen über Sammlungserkundungen und Arbeitsprogramme bis hin zu wissenschaftlichen Workshops. Inhaltlich decken die Projekte verschiedene Sammlungs- und Arbeitsbereiche ab und reichen von den grafischen Sammlungen, über die Bereiche der Archäologie und Ethnologie bis hin zu den Arbeitsfeldern Restaurierung und Vermittlung: Bei den einen Projekten geht es eher um ein erstes Kennenlernen, andere verfolgen bereits sehr konkrete Fragestellungen, die zum Beispiel in eine gemeinsame Publikation münden sollen.

Geförderte Projekte (Mai 2025 bis April 2026)

- Multaka - Creating ‘Meeting Points’ for Intercultural Dialogue, Belonging and Inclusion

- Sustainable Spaces: Collaborative Strategies for Cultural Heritage Preservation

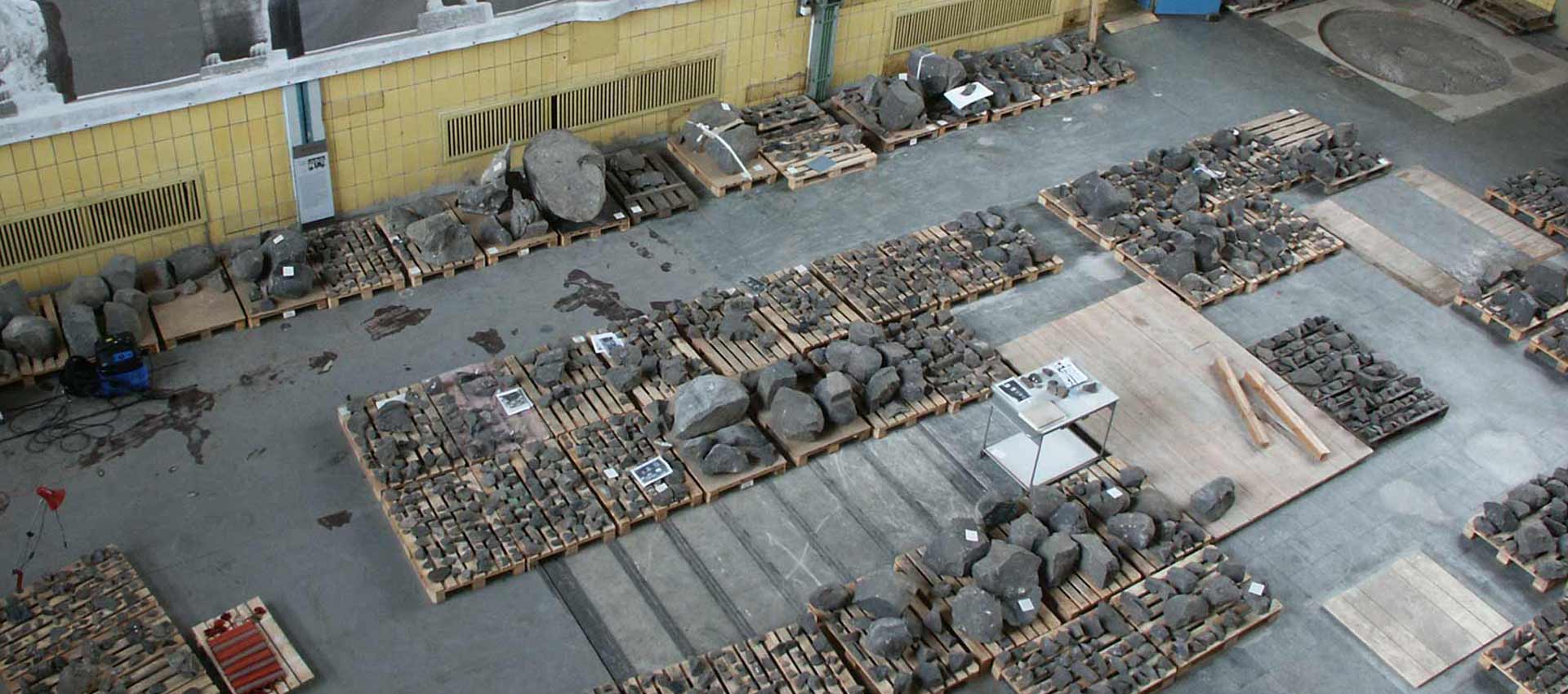

- The Archaeological Site of Deve Hüyük

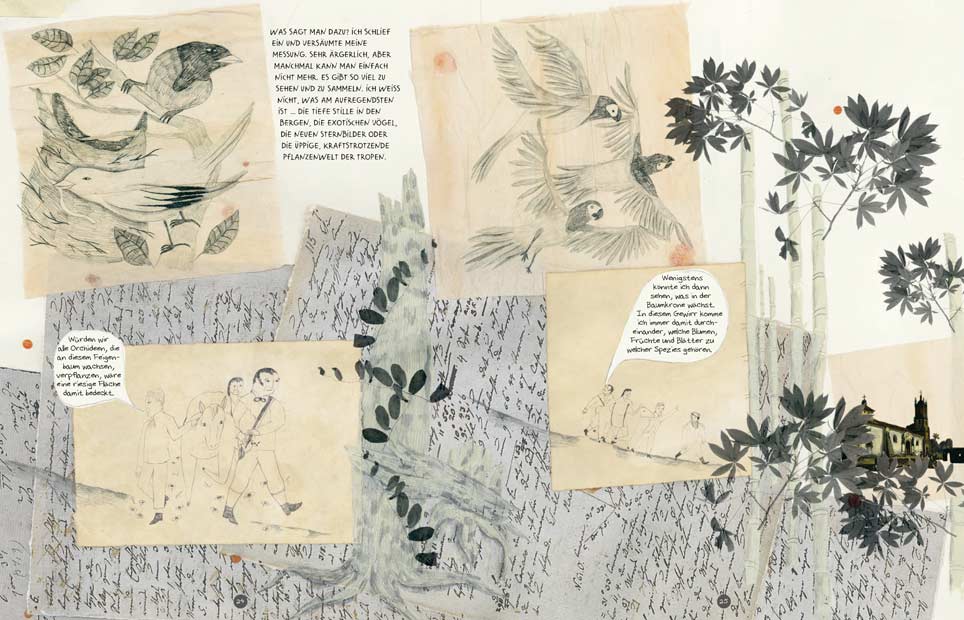

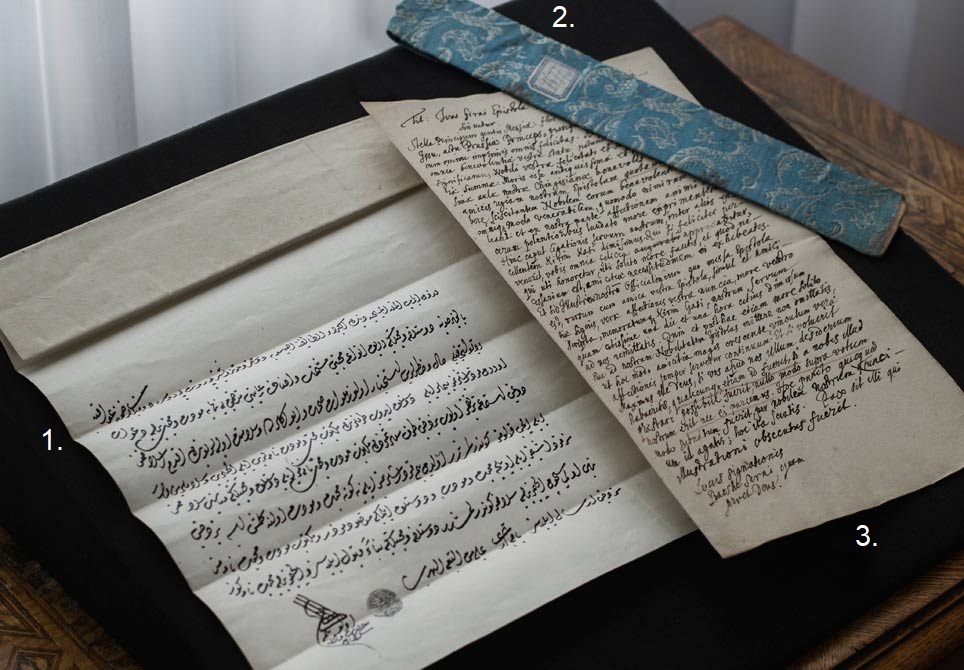

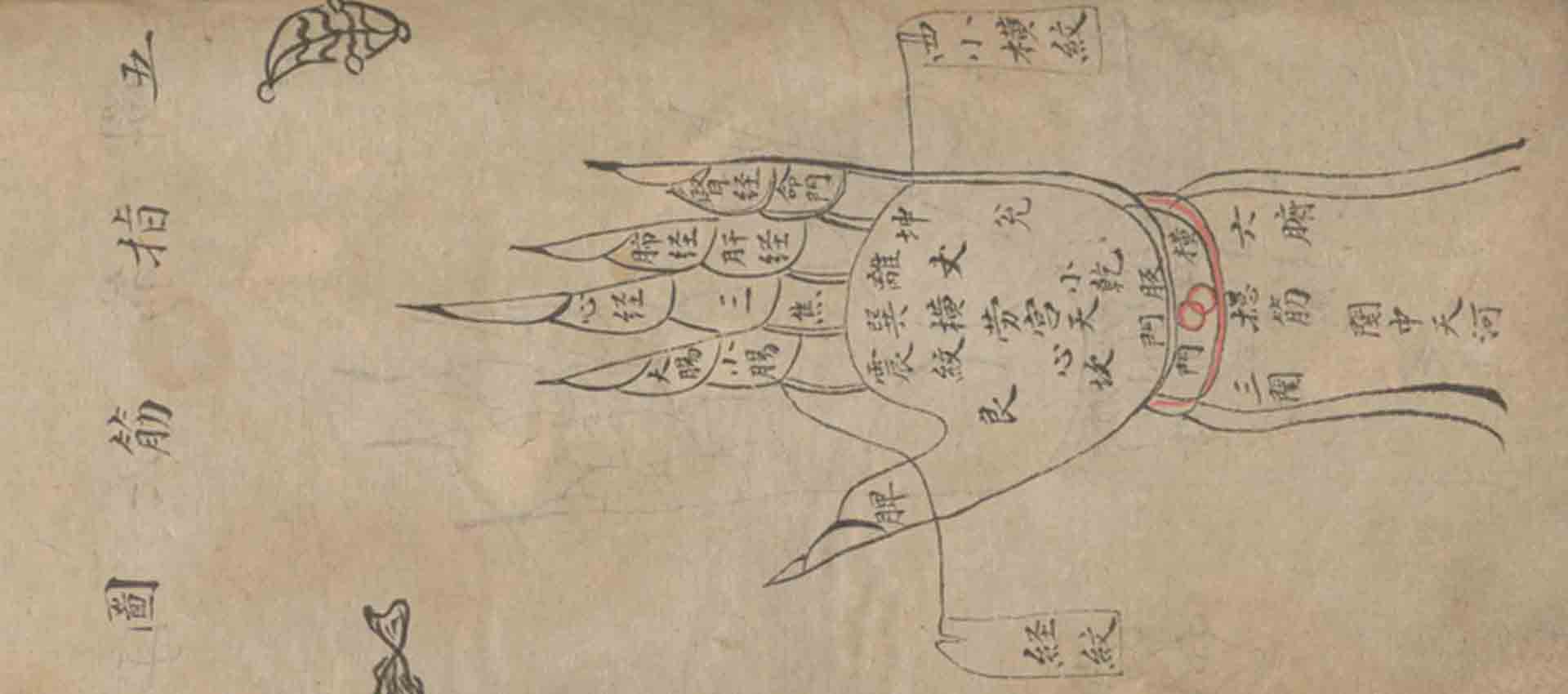

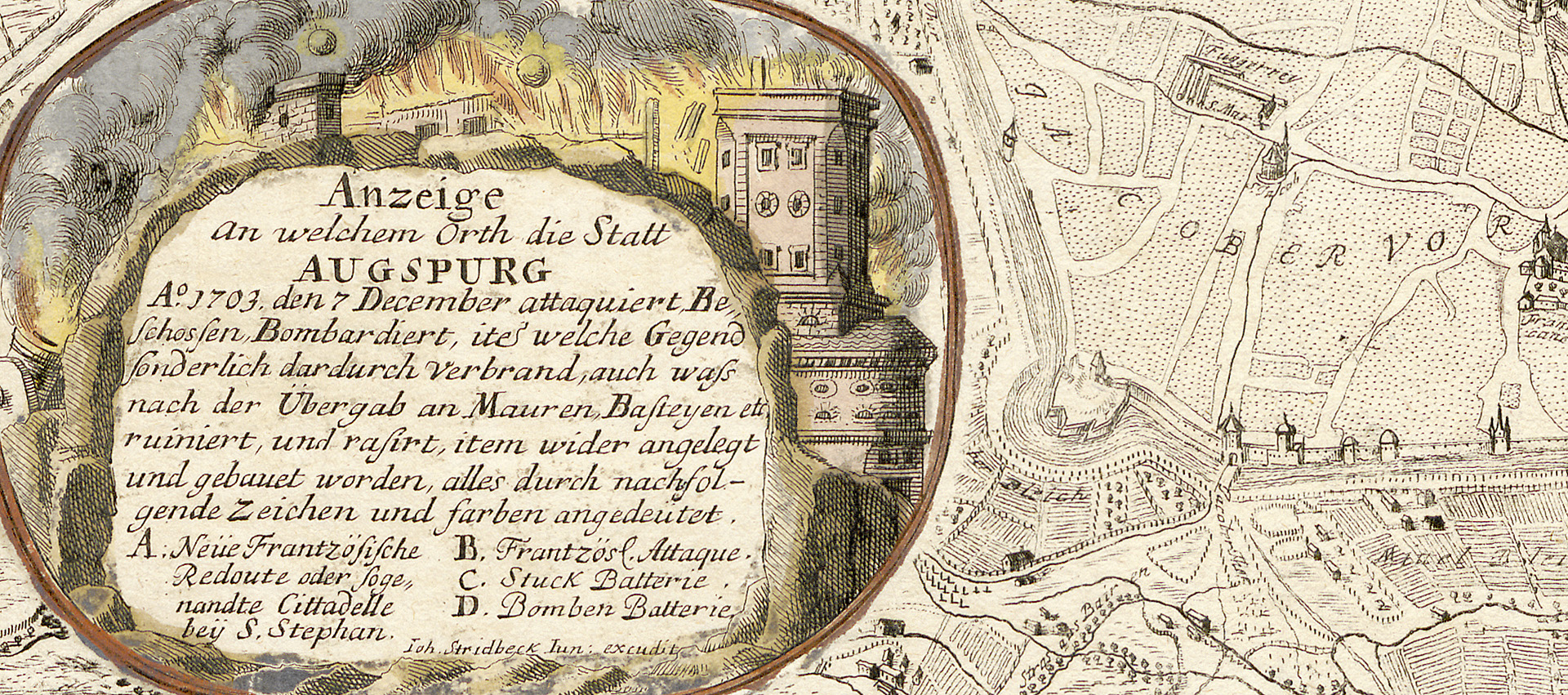

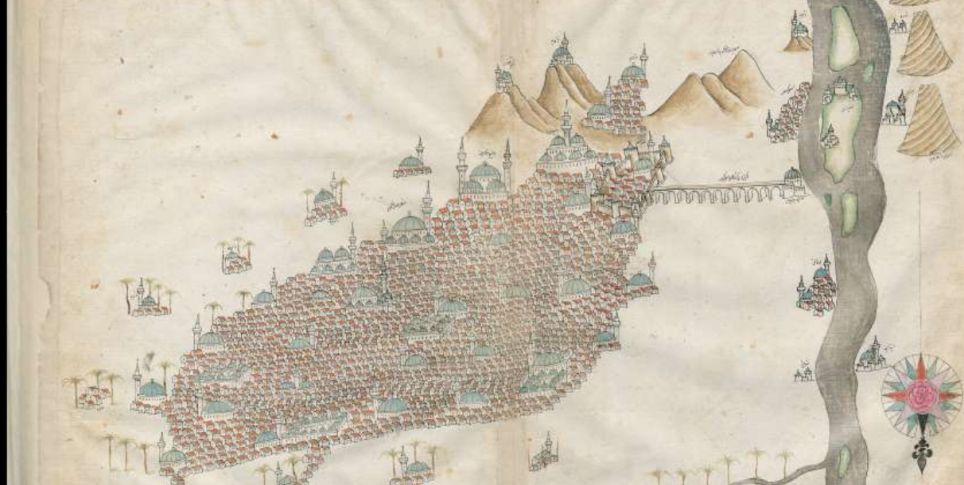

- Peregrinations of Plenipotentiaries, Pilgrims, Peddlers, Pedagogues, Poets, and Painters: Literary Exchanges between Ottoman Anatolia and Inner Asia

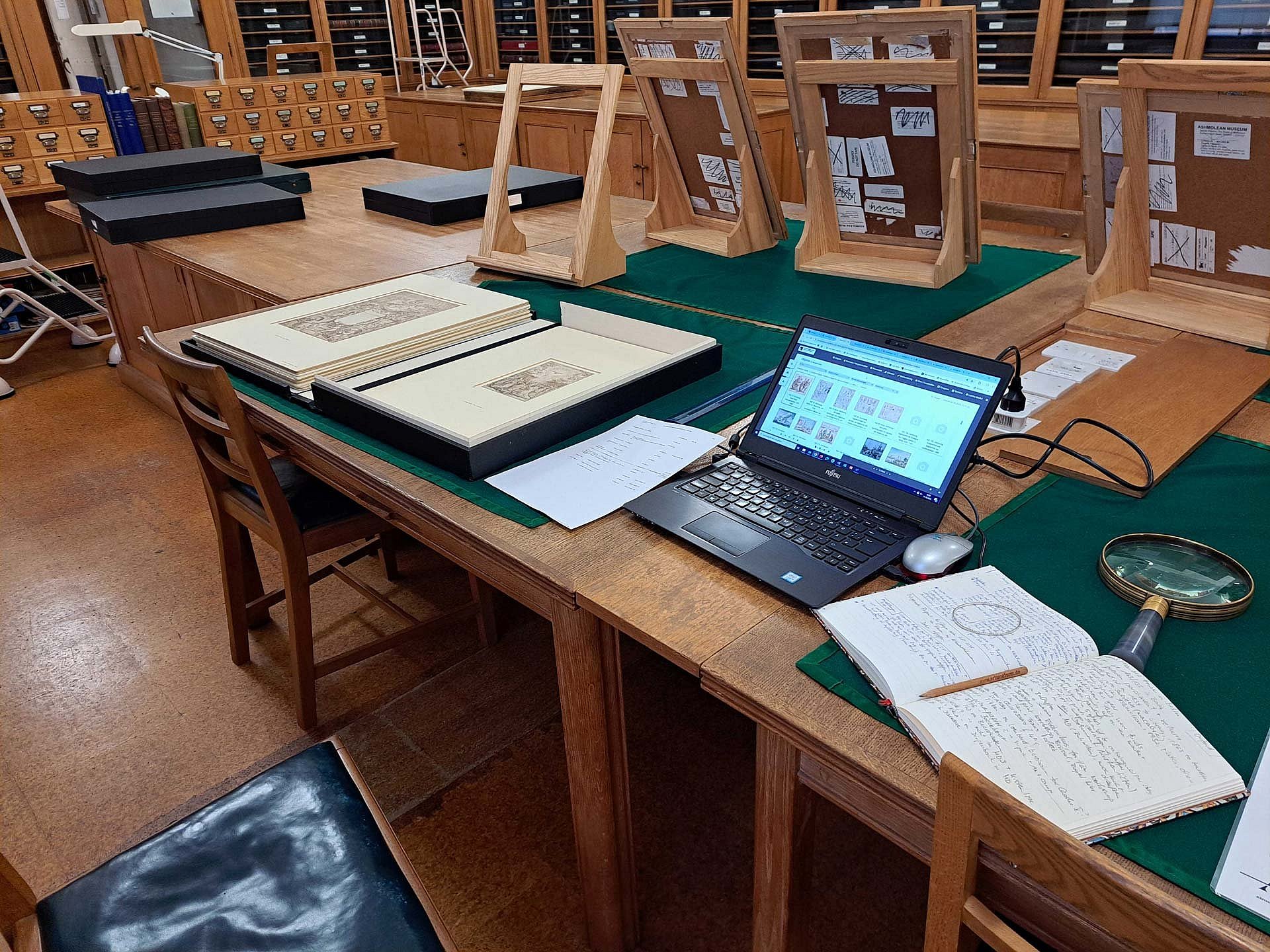

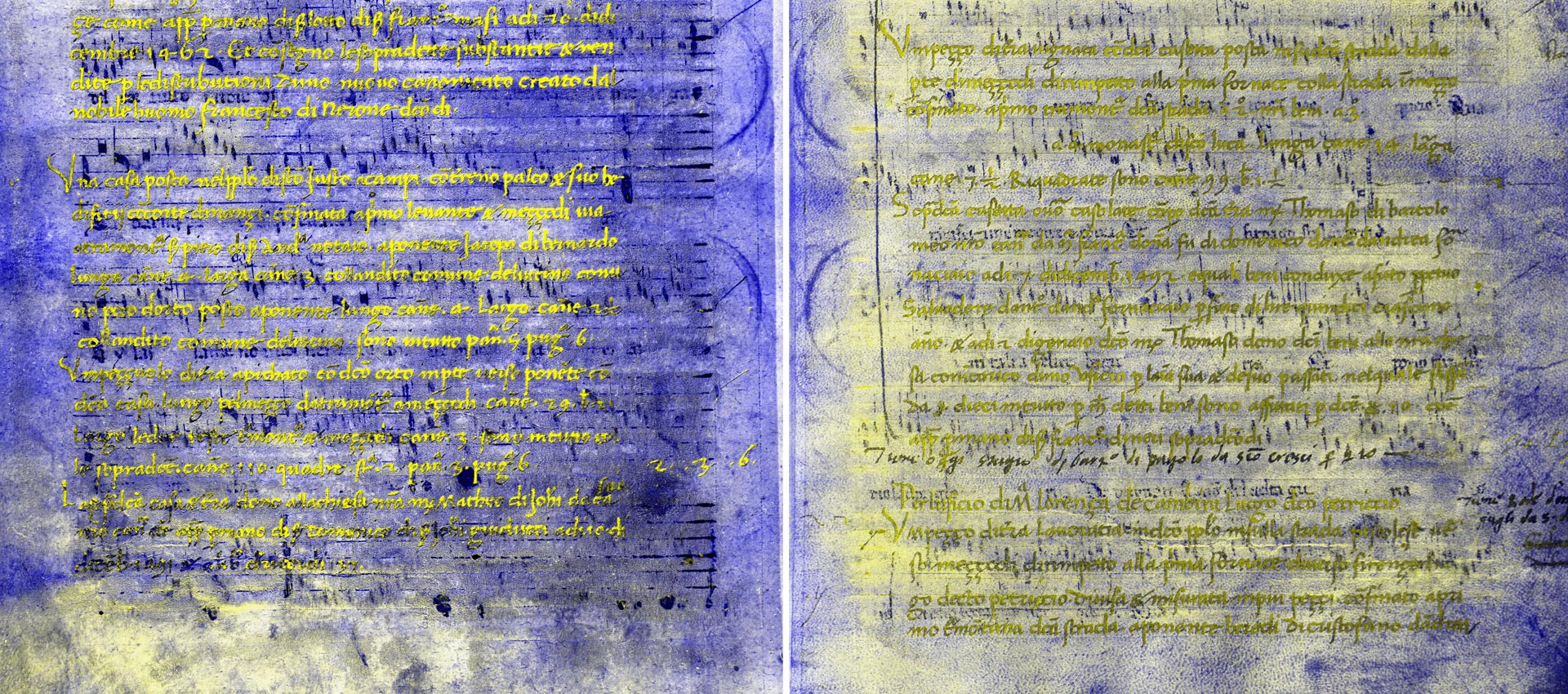

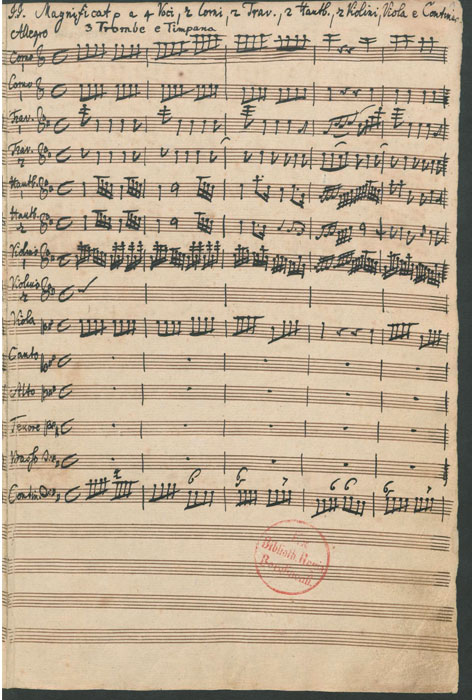

- South Netherlandish Drawings in the Kupferstichkabinett Berlin and the Ashmolean Museum Oxford. Functions, Attributions, Contexts

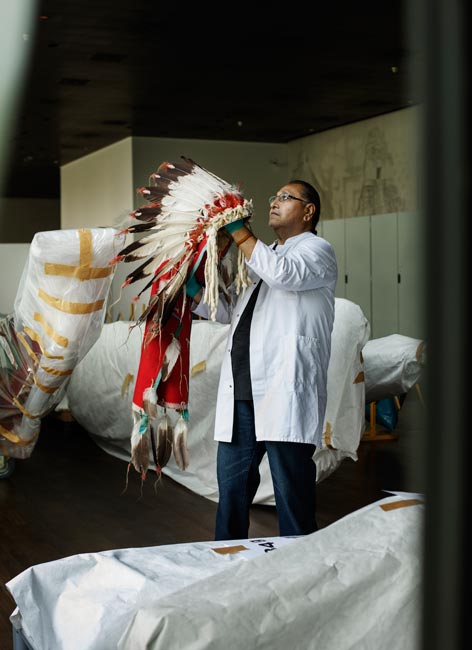

- Pluriversal Futures of Ethnographic and World Cultures’ Collections – New Modes of Collaboration, Re-Circulation, and Re-Sozialization

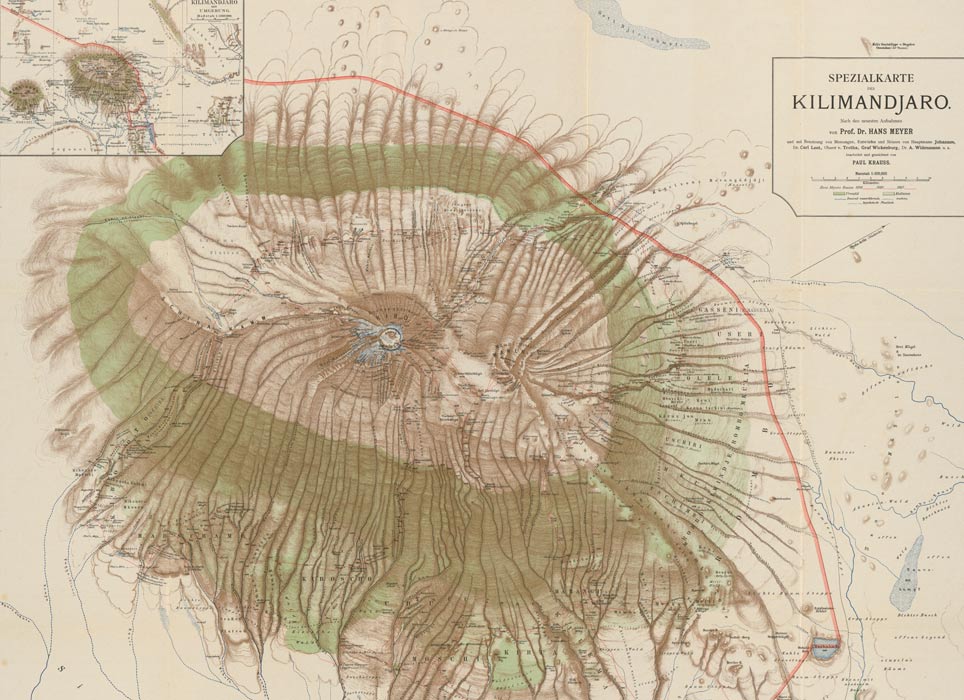

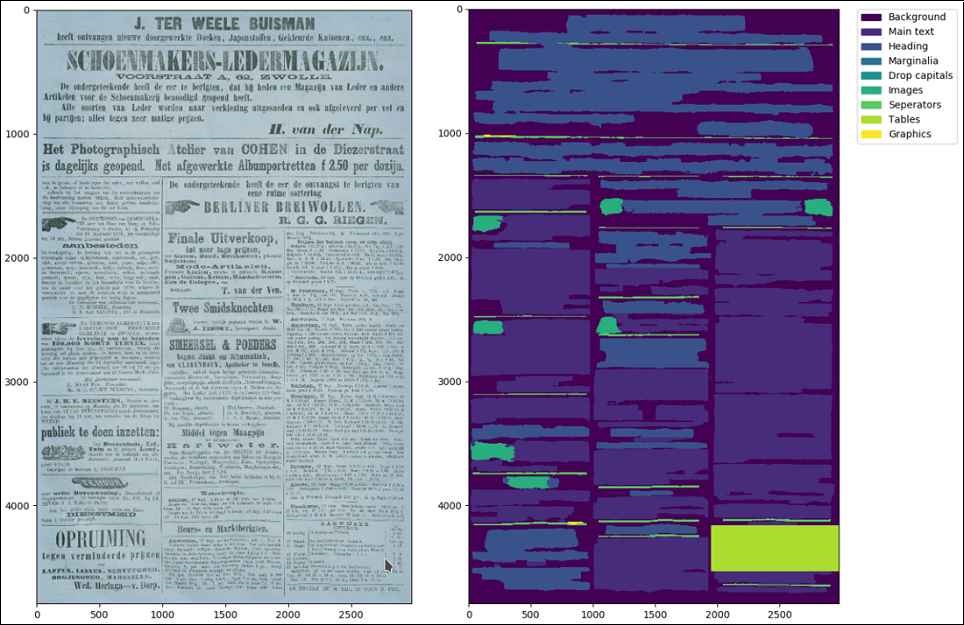

- Exploring Collections as Data: A Cross-Cultural GLAM-Labs Approach

Bedeutet das, die Tandems haben sich vorher schon zusammengefunden und dann gemeinsam beworben?

Genau. Im Rahmen des Calls gab es eine Infoveranstaltung, bei der sich Interessierte kennenlernen und Tandems bilden konnten. So wussten die Oxforder, wen sie bei uns als Ansprechpartner*innen haben, und umgekehrt. Das war für einige sehr hilfreich. Viele hatten schon Kontakte, aber einige sind auch zum ersten Mal aktiv auf die Kolleg*innen der anderen Seite zugegangen. So sind neue Verbindungen entstanden, und wir sind gespannt, was daraus wird.

Wie ist der aktuelle Stand in den Projekten?

Die Projekte laufen seit einigen Monaten. Erste „Call for Papers“ sind veröffentlicht, und die Planung für Workshops läuft. Anfang Oktober gab es einen ersten Workshop der Staatsbibliothek mit dem Titel „Exploring Collections as Data: A Cross-Cultural GLAM-Labs Approach“. Am 16. Oktober fand ein Workshop zum Multaka-Projekt im Haus Bastian statt. Für Anfang 2026 sind zwei Workshops geplant, einmal zu Vernetzungsgeschichten zwischen dem Osmanischen Reich und Zentralasien, und ein weiterer Workshop zu den Erwerbungsgeschichten rund um die Grabungsstätte Deve Hüyük in der heutigen Türkei. Zudem beginnen ab Herbst 2025 gegenseitige Besuche, die bis Ende April 2026, dem Ende der ersten Förderphase, andauern. Es werden also viele Austauschformate, Workshops und Veranstaltungen stattfinden, sowohl öffentlich als auch intern.

Welche Unterstützung bieten GLAM und SPK den geförderten Projekten über die finanzielle Hilfe hinaus?

Es geht vor allem darum, den gegenseitigen Austausch zu erleichtern – etwa indem Reisekosten nicht aus eigenen Mitteln der Einrichtungen getragen werden müssen, sondern zusätzlich gefördert werden. Das ist für die beteiligten Kolleg*innen sehr wertvoll. Außerdem versuchen wir, über Kontakte wie Harriet Warburton auf Oxford-Seite und mich auf SPK-Seite als zentrale Anlaufstellen zu fungieren, um bei administrativen Fragen zu helfen und den Einstieg in die jeweilige Institution zu erleichtern. Wichtig war uns auch, keine großen Projektanträge zu fordern, sondern eher zu fördern, dass Leute miteinander in Kontakt kommen, sich besuchen und ihre Sammlungen kennenlernen können.

Was ist der Mehrwert für die beiden fördernden Institutionen?

Im Englischen nennt man das „seed grant funding“ – also eine Saat, aus der hoffentlich eine große Pflanze wächst. Der Mehrwert liegt darin, diesen Anschub zu geben, denn Kooperationen entstehen nicht von allein. Was letztlich dabei herauskommt, wird sicher auch eine Überraschung sein und sich aus den Beziehungen und Fragestellungen entwickeln. Für uns ist es wichtig, dass man über eine breite Themenpalette die jeweils andere Institution, ihre Forschungsergebnisse und Arbeitsweisen kennenlernt. Das bringt auch eine neue Perspektive auf die eigene Arbeit – man bleibt nicht in den eigenen Bahnen, sondern vernetzt sich international. Das ist für mich der große Mehrwert von solchen Kooperationen.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung?

Natürlich hat jede Institution eigene interne und externe Regelungen. Die Universität Oxford unterliegt britischen Dienstreisevorschriften, wir unseren eigenen. Deshalb haben wir uns entschieden, kein gemeinsames Gesamtbudget zu vergeben, sondern jede Seite finanziert ihre eigenen Mitarbeitenden – das macht die Administration einfacher. Wir hatten auch wenig Vorlaufzeit, um den Call vorzubereiten, daher gibt es durchaus Verbesserungsbedarf bei der Struktur und den Formularen. Trotzdem sind wir pragmatisch ins kalte Wasser gesprungen und haben das Programm gestartet. Der Kontakt zu den Oxforder Kolleg*innen hat viel Spaß gemacht, weil wir sehr handlungsorientiert zusammengearbeitet haben, um eine transparente und niedrigschwellige Förderung zu ermöglichen.

Gab es vorher schon ähnliche Kooperationen und wenn ja, konntet ihr Erfahrungen daraus mitnehmen?

Wir haben von dem Netzwerk „Oxford in Berlin“ sehr profitiert. Die Universität Oxford ist über die Berlin University Alliance bereits mit Berliner Institutionen vernetzt und hat dort ähnliche Förderformate etabliert. Durch Aoife Ní Chroidheáin Lau, eine Kollegin aus Oxford, die das Netzwerk „Oxford in Berlin“ betreut, hatten wir wertvolle Vorerfahrungen, wie man einen gemeinsamen Call zwischen den Institutionen gestaltet.

Gibt es langfristige Pläne einer weiteren Zusammenarbeit nach der ersten Förderphase?

Der Plan sieht eine zweite Runde vor. Es gibt bereits erste Kolleg*innen, die Ideen für neue Projekte haben und sich bewerben möchten. Wir hoffen sehr, die Finanzierung dafür sicherzustellen. Das Budget ist mit jeweils 20.000 Euro pro Seite zwar überschaubar, aber mit großem Potenzial – es deckt vor allem zusätzliche Reisekosten und strukturelle Unterstützung ab. Außerdem ist geplant, in der Übergangsphase zum zweiten Call einen projektübergreifenden Workshop zu veranstalten, bei dem alle Beteiligten zusammenkommen, um Erfolge, Herausforderungen und neue Perspektiven zu besprechen und eventuell weitere Sammlungsbereiche einzubinden.