Das Projekt Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten erinnert an jüdische Menschen, die die Kultur dieses Landes einst sehr bereichert haben und dann Opfer des Nazi-Terrors wurden.

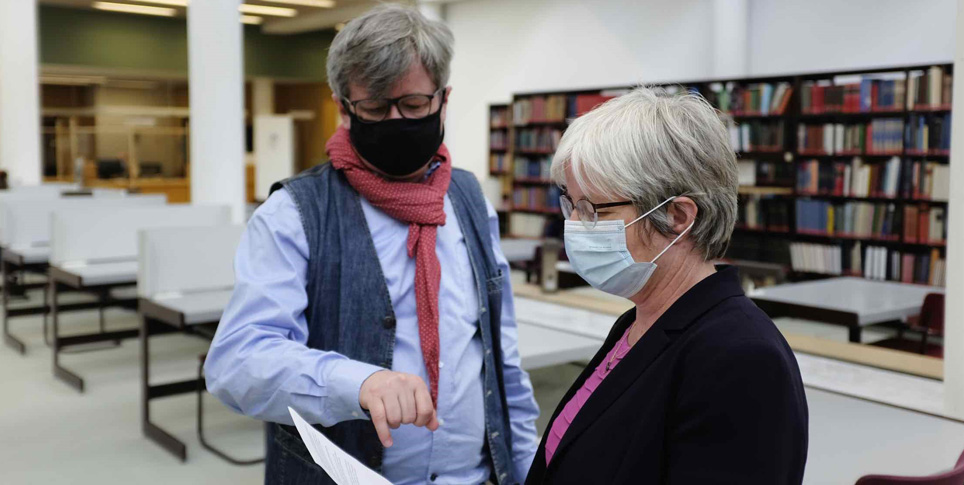

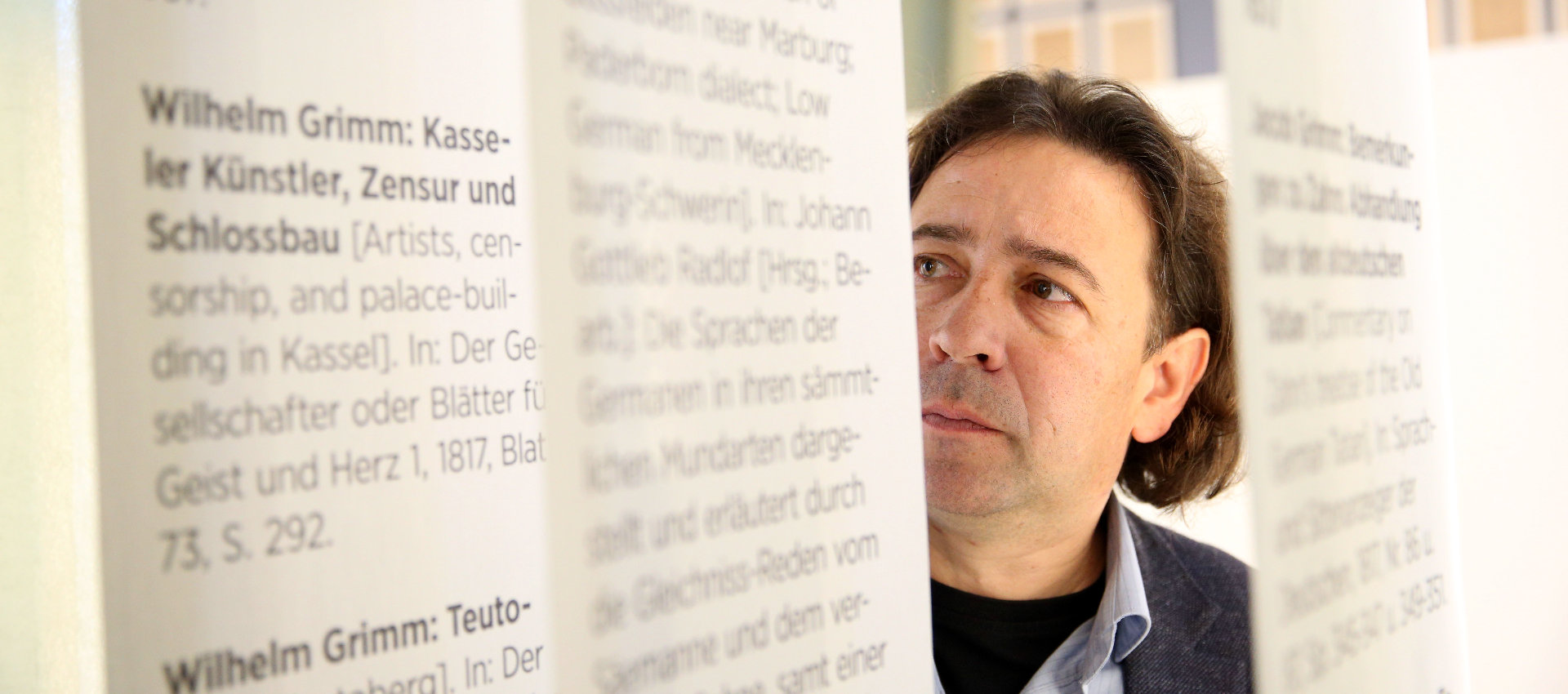

Kunsthistorikerin Anke Lünsmann ist Projektkoordinatorin des Kooperationsprojekts „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten (KRR)“ von Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Laufzeit: 2022 – 2024

Projektförderung: Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Kooperation: Bayerischen Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg

Foto: SBB-PK / Anka Bardeleben-Zennström

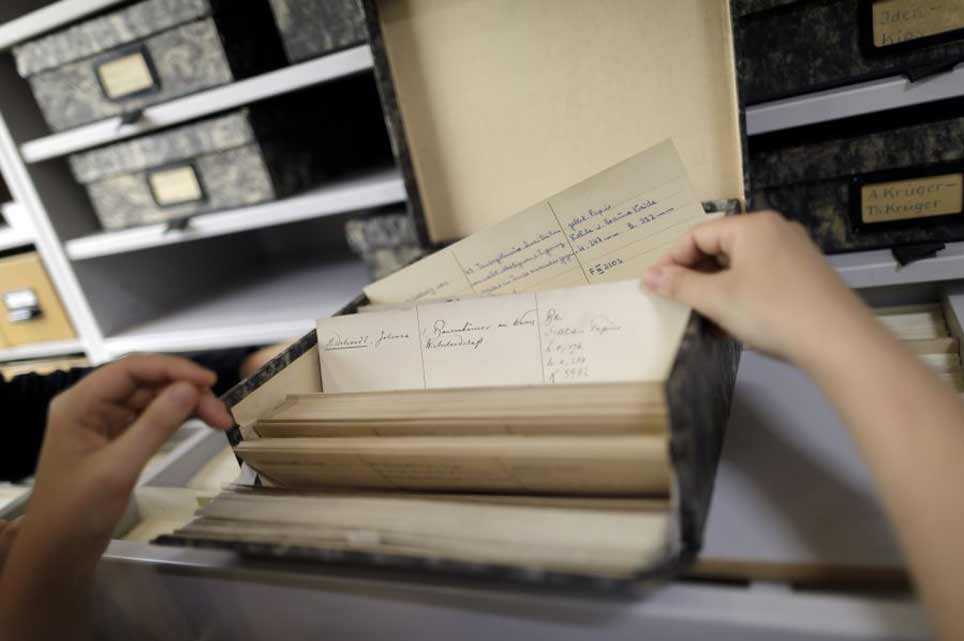

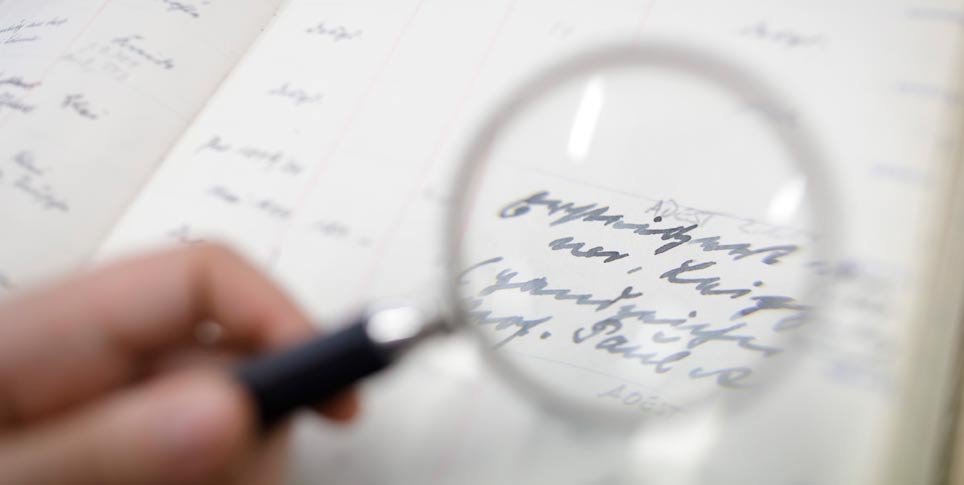

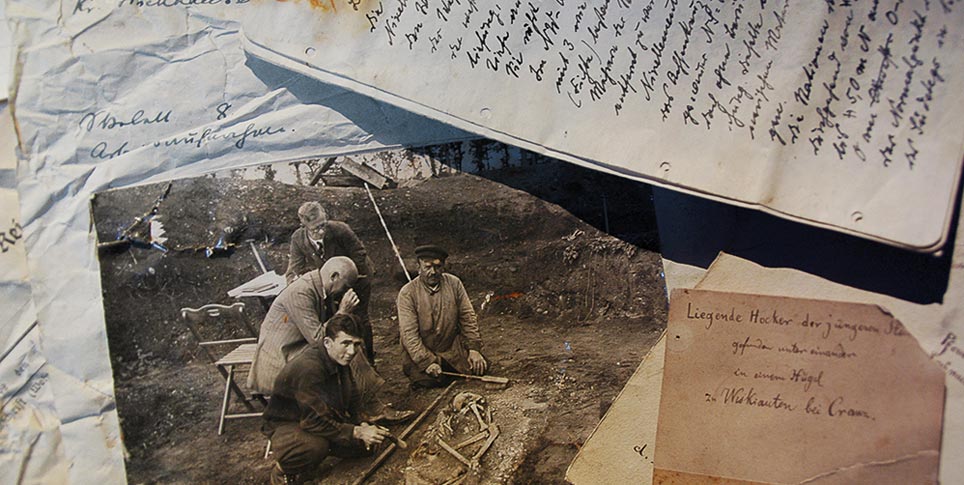

Das Betrachten oder Lesen alter Akten kann ganz unterschiedliche Gefühle hervorrufen. Es kann beklemmend sein, ratlos machen und oft genug auch fassungslos. Und es kann auch so etwas wie menschliche Nähe entstehen. Auf der Spur von Kulturgütern und ihren verschlungenen Wegen bringen Provenienzforschende häufig Quellen zutage, in denen auch Menschen und ihre Lebensgeschichten aufscheinen.

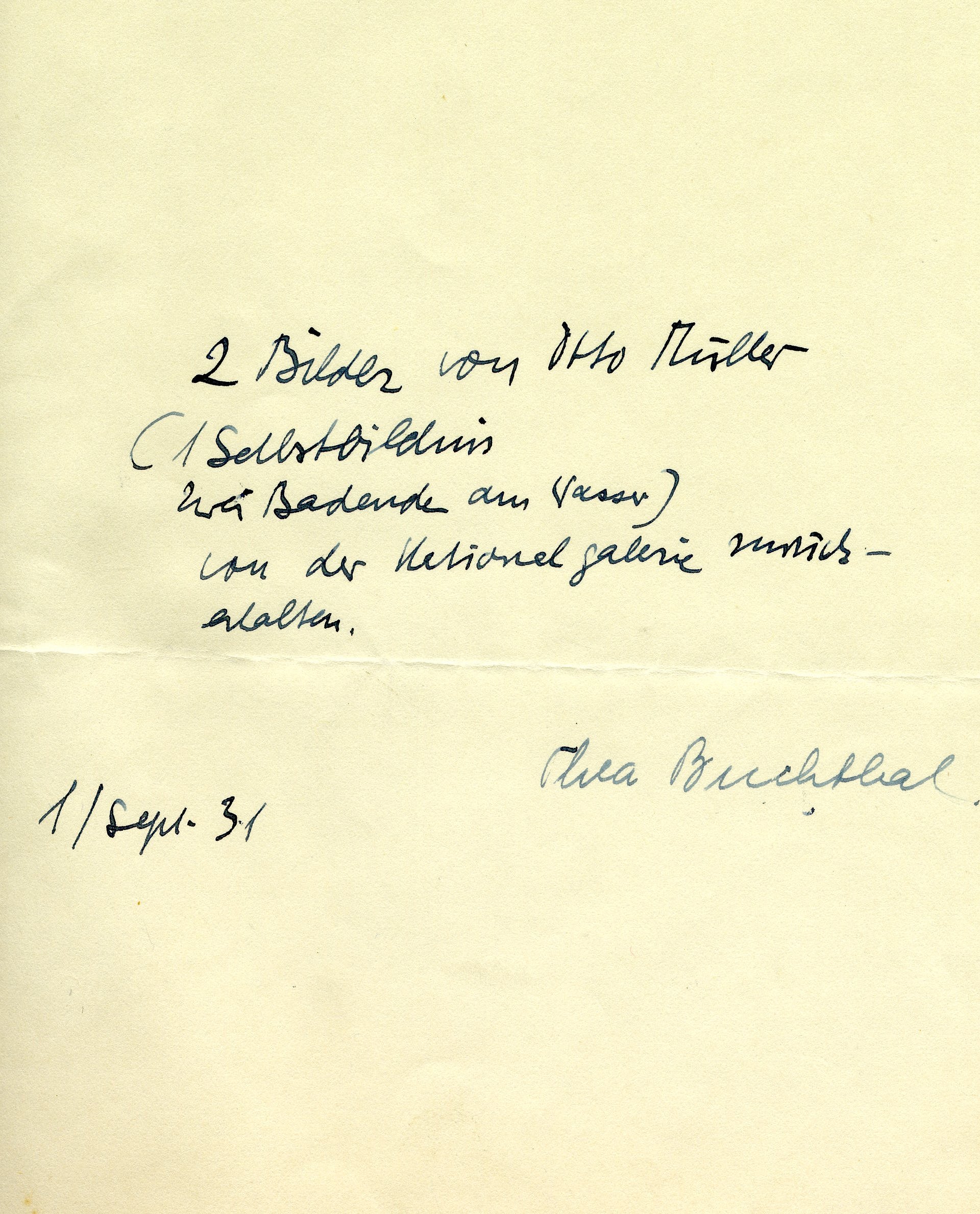

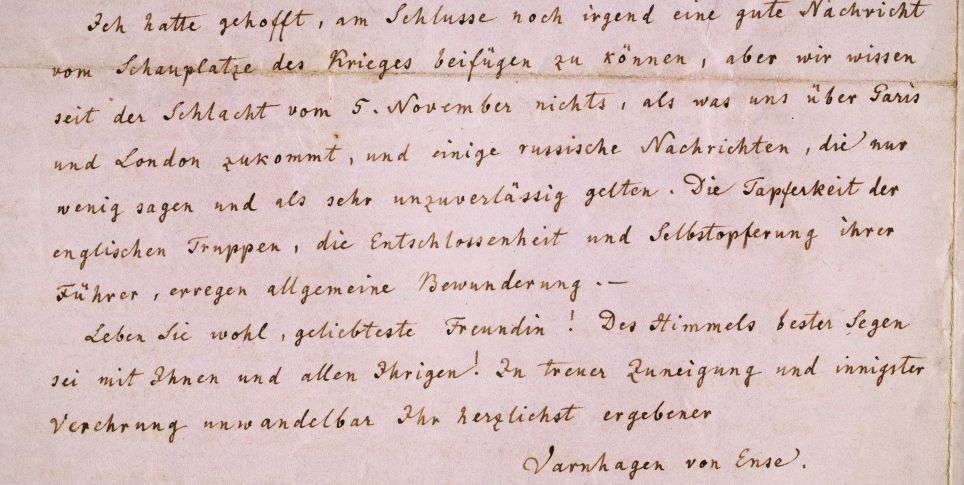

Eugen Buchthal zum Beispiel. Gemeinsam mit seiner Frau Therese (Thea) hat er eine exquisite Sammlung moderner Kunst zusammengetragen und die Avantgarde ins Berliner Westend geholt. Nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, sah sich die jüdische Familie Diskriminierungen ausgesetzt und emigrierte 1938 nach London. Zuvor war sie gezwungen, sich von Teilen der Kunstsammlung zu trennen. Fotos von Eugen und Thea Buchthal existieren nicht mehr. Aber als Direktorin Petra Winter im Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin Schriftstücke mit eigenhändigen Unterschriften der Buchthals zeigt, scheinen die beiden plötzlich ganz nah zu sein.

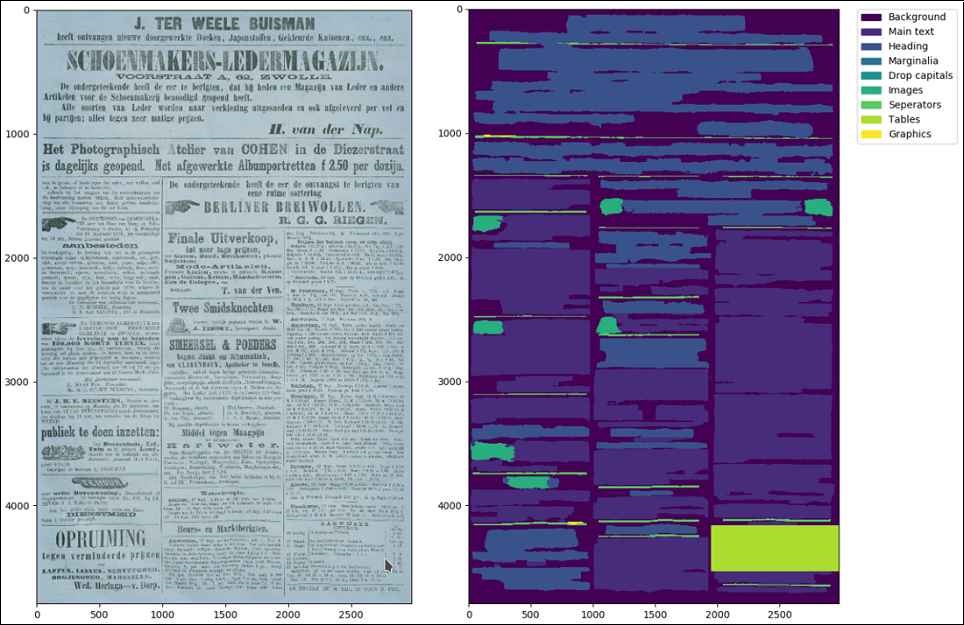

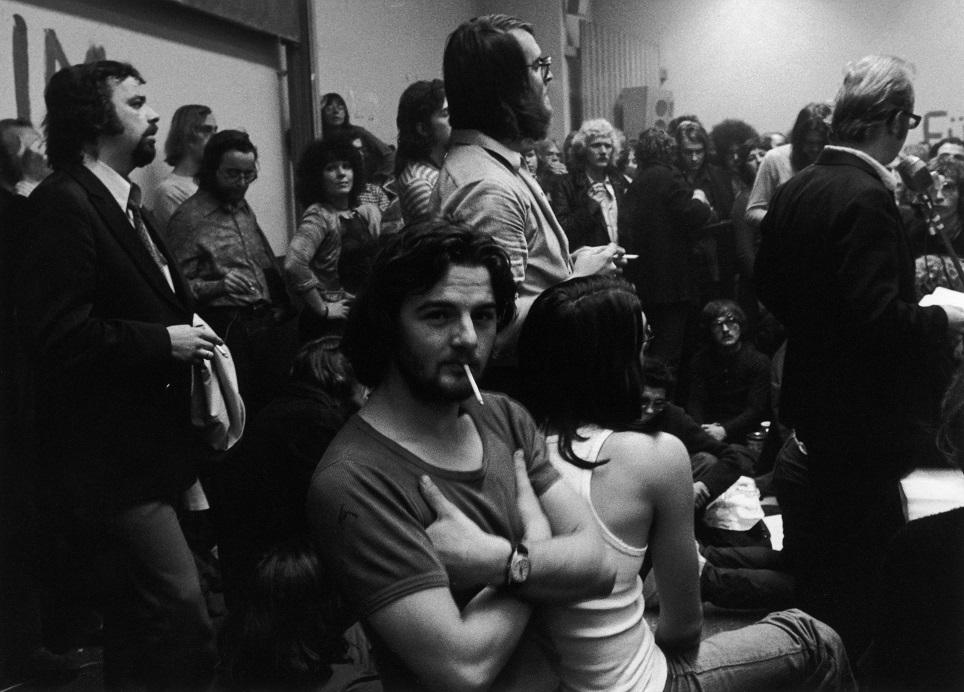

In dem von BKM geförderten Projekt „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten“ erzählen wir von Menschen, die Bilder, Skulpturen, Zeichnungen oder Bücher besaßen oder systematisch sammelten. Wir blicken auf die Lebensläufe hinter den Werken und Akten, die Kunst und Gesellschaft förderten und im Nationalsozialismus als Jüdinnen und Juden ausgegrenzt, verfolgt, entrechtet, enteignet und auch ermordet wurden. Hierfür haben sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Bayerischen Rundfunk zusammengetan, um eine „Mediathek der Erinnerung“ aufzubauen.

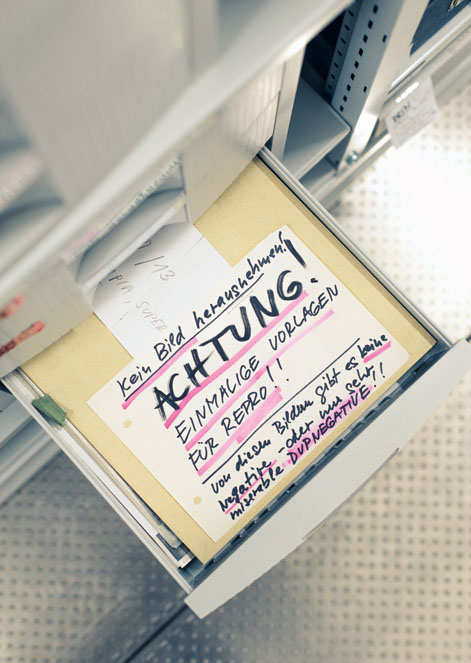

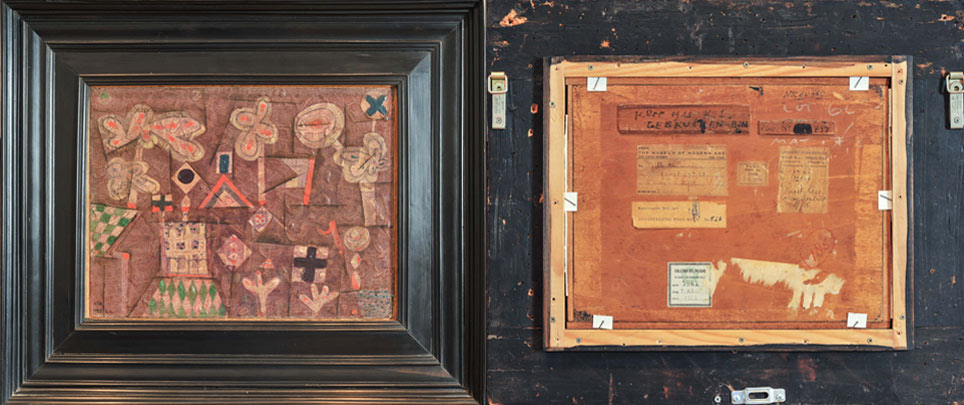

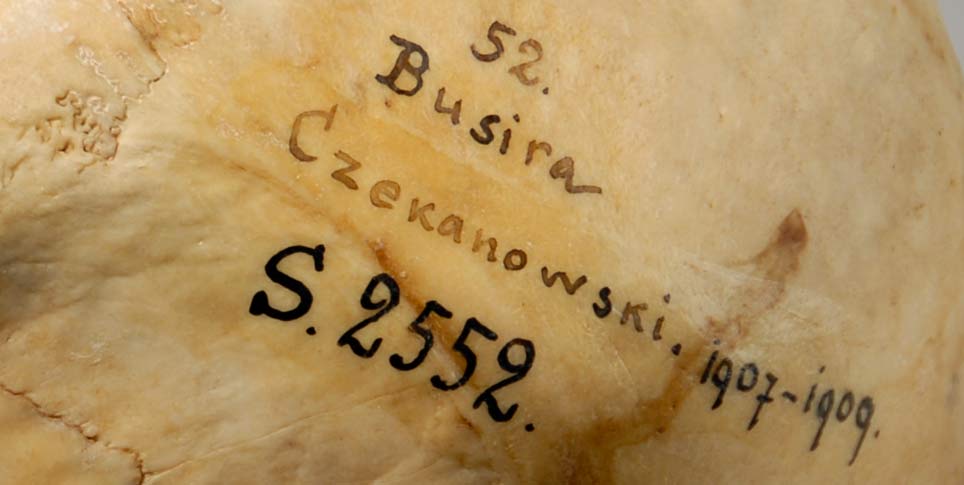

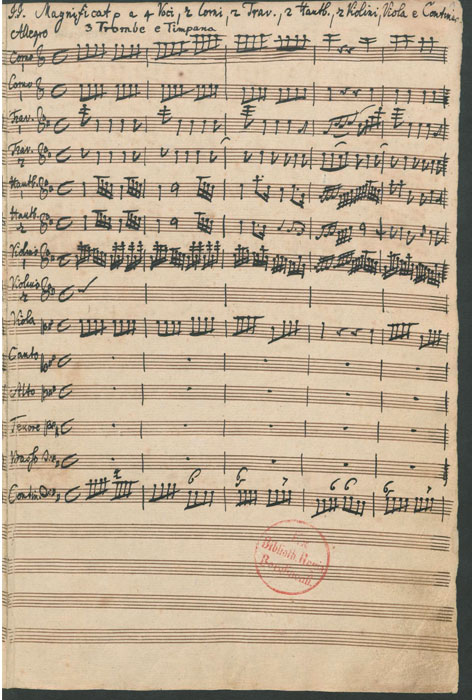

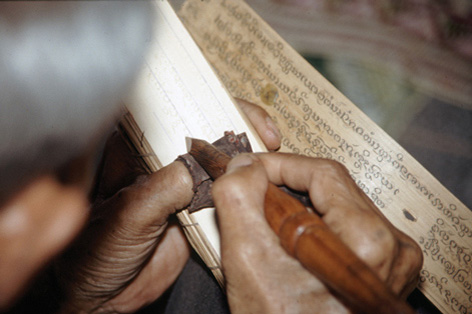

Kulturinstitutionen weltweit erforschen seit vielen Jahren die Provenienzen und Verlustumstände von Objekten durch den nationalsozialistischen Kunstraub und haben in den vergangenen 25 Jahren etliche Kunstwerke und Bücher restituiert. Kunst, Raub und Rückgabe setzt auf dem vorhandenen Forschungsmaterial und den zum Teil langjährigen Kontakten auf. Innerhalb der SPK ist es ein einrichtungsübergreifendes Vorhaben: Das Zentralarchiv der Staatlichen Museen und die Hauptverwaltung mit Justiziariat und der Abteilung Medien, Kommunikation und Veranstaltungen sind maßgeblich und von Beginn an beteiligt, und auch die Staatsbibliothek zu Berlin wirkt mit ihrer Provenienzforschung und ihren Restitutionsfällen mit.

Die Kooperationspartner rbb und BR verfilmen jede Geschichte in eindrücklichen Kurzdokumentationen mit den Nachfahr*innen, Provenienzforschenden und anderen Expert*innen. Zusätzlich zum Ausgangsmaterial der Kulturinstitutionen haben die Sender ihre eigenen Recherchemöglichkeiten und redaktionellen Prozesse.

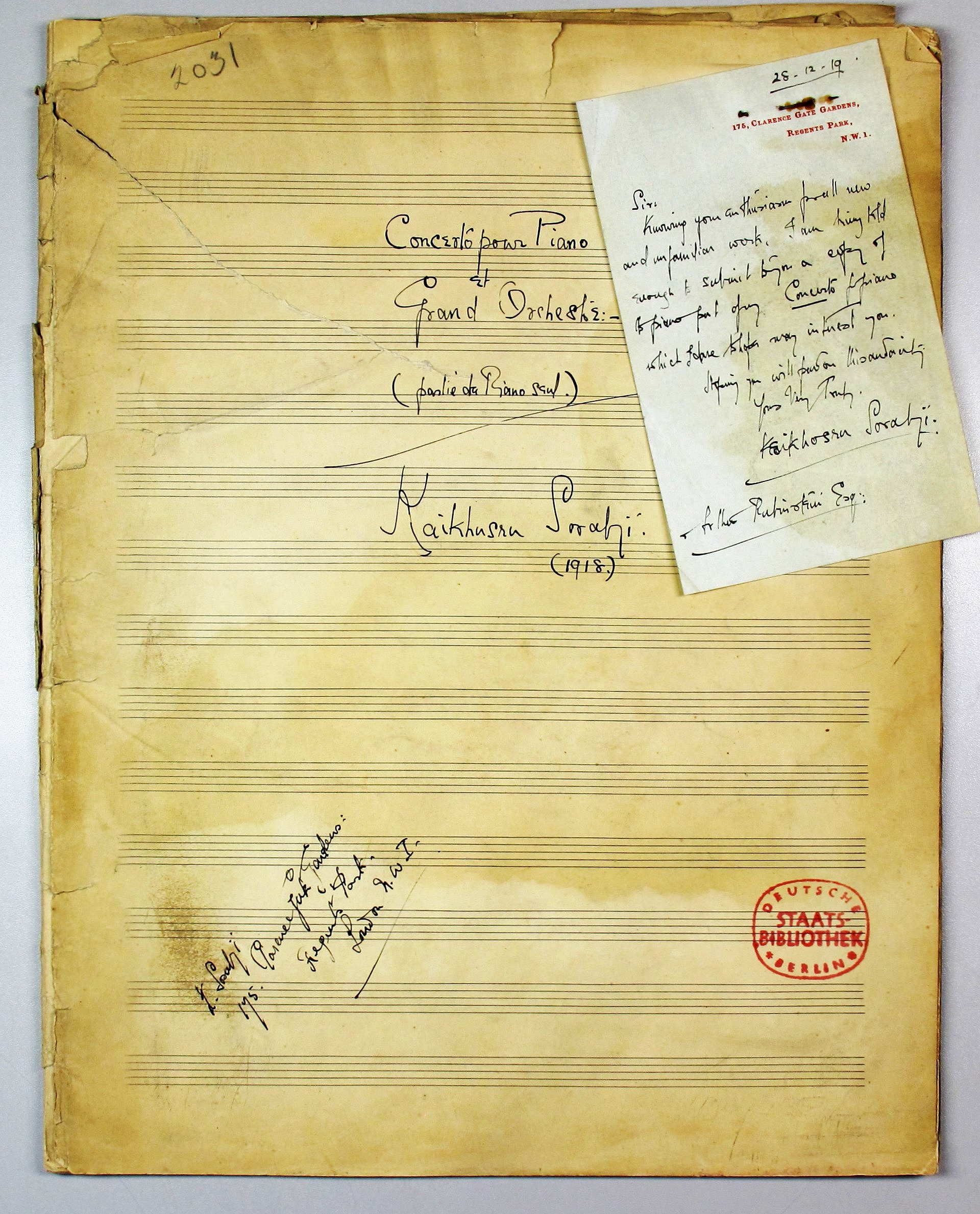

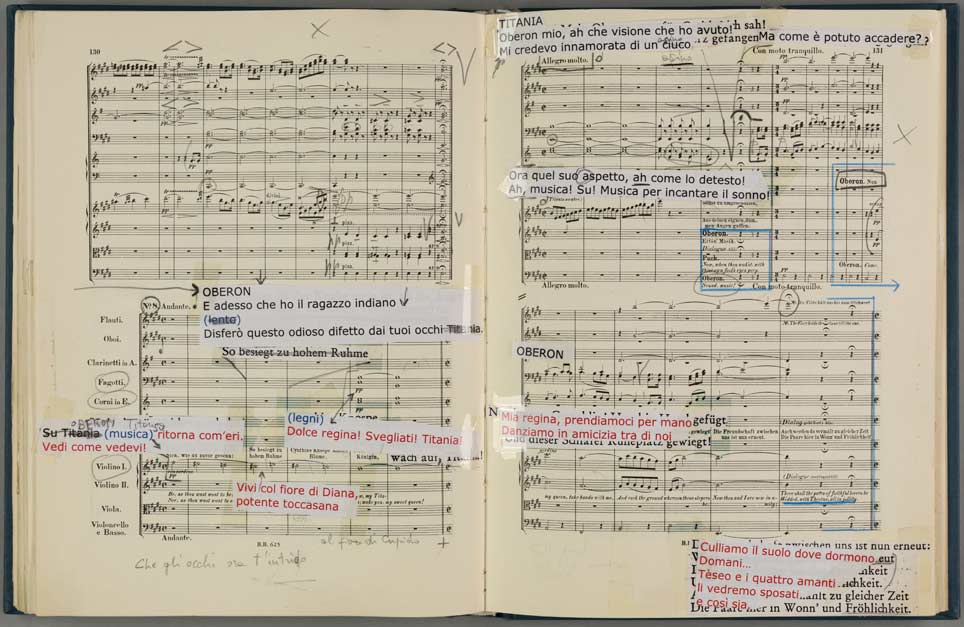

Wie wunderbar sich das gegenseitig ergänzen kann, zeigt etwa die Geschichte Artur Rubinsteins: Ausgangspunkt war die Rückgabe von Büchern und Musikalien, die nach dem Krieg in die Staatsbibliothek zu Berlin gelangt waren, an die Kinder des Pianisten. Der rbb-Autor Steffen Prell interviewte im Rahmen des Projekts Tochter Eva Rubinstein und die Provenienzforscherin Regine Dehnel. Außerdem grub er historisches Filmmaterial aus, in dem der Künstler Bücher als seine Passion bezeichnete. Ein Glücksfall!

Auch der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Nachfahr*innen bringt verschiedene Perspektiven zusammen. Es ist immer wieder berührend, wenn die Erb*innen uns ihre Familienarchive öffnen und mit Fotos und Erinnerungsstücken Einblicke in das Familienleben „unserer Protagonisten“ erlauben. Personen, denen man sich zuvor über Akten und Forschungsberichte angenähert hat, werden so plötzlich lebendig.

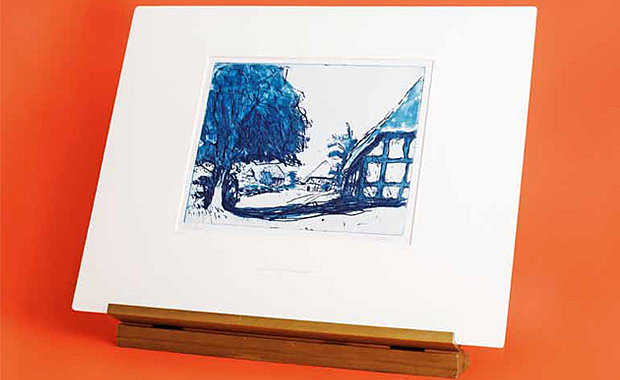

Und umgekehrt kann auch die Provenienzforschung den Familien manchmal ein Stück ihrer Geschichte zurückgeben. Lotta Mörner, die Enkelin von Friedrich Guttsmann, hat erst über die Rückgabe einer Zeichnung aus dem Berliner Kupferstichkabinett den dunklen Teil ihrer Familiengeschichte wiederentdeckt und sich seitdem selbst auf Spurensuche begeben. Nicht nur ihr Großvater Friedrich, sondern auch ihr Vater Wolfgang wurde als junger Mann Opfer des NS-Regimes.

In einem Entschädigungsverfahren nach dem Krieg beschrieb er, was ihm an Verfolgung widerfahren war. Der bedrückende Bericht lag fortan als Aktenstück in einer Berliner Behörde und war der in Schweden lebenden Familie nicht bekannt – bis wir die Geschichte im Rahmen des Projekts aufbereiteten. Einen Teil der Familiengeschichte mit den eigenen Worten ihres verstorbenen Vaters nachzulesen, muss ein sehr emotionaler Moment für Lotta Mörner gewesen sein.

Darin liegt eine besondere Chance des Erinnerungsprojekts Kunst, Raub und Rückgabe. Im stets dichten Tagesgeschäft sind Provenienzforschung und Restitutionsverfahren naturgemäß zweckgebundene, in erster Linie juristische Vorgänge. Es geht darum, die Herkunft von Kunst- und Kulturgütern zu klären und zu gerechten und fairen Lösungen mit den Erben zu kommen. In dem Projekt können wir auf dieser breiten Basis noch einen Schritt weitergehen und gemeinsam mit den Familien Erinnerungsarbeit leisten: Verschiedene Quellen und Materialien zusammenbringen und zu Erzählungen verdichten. Die Geschichten multimedial aufbereiten und in eine breitere Öffentlichkeit tragen. Geschichte vermitteln für eine offene, tolerante Gesellschaft. Und, um es deutlich zu sagen, wir sehen das Projekt auch als klares Zeichen gegen den wieder erstarkenden Antisemitismus.

„Kunst, Raub und Rückgabe“ läuft von 2022 bis 2024. Die Projektwebsite ging 2023 online und wird bis Ende 2024 mit 30 Lebensgeschichten gefüllt. Diese können nur beispielhaft für unzählige Verfolgungsschicksale stehen. Alle Provenienzforschenden kennen die bewegenden Geschichten, die hinter den verfolgungsbedingt entzogenen Kunst- und Kulturgütern stehen, jede provenienzforschende Einrichtung könnte weitere Geschichten beisteuern.

Ein solcher Ausbau der Mediathek der Erinnerung würde die ungeheure Dimension des nationalsozialistischen Kunstraubs verdeutlichen und uns Menschen wieder näherbringen, die vernichtet und vergessen werden sollten.

Im Fall des Ehepaars Buchthal fanden sich übrigens bei der Entstehung des rbb-Films überraschend doch noch Bilder der Familie Die Künstlerin Käthe Wilczynski, die von den Buchthals unterstützt wurde und eine Zeitlang in deren Villa im Berliner Westend wohnte, hielt das Familienleben in mit schnellen Strichen gezeichneten, humorvoll beschrifteten Skizzen fest. Der in London lebende Enkel Ian Stuart brachte das kleinformatige Leporello, Weihnachtsgrüße der Künstlerin von 1931, zu den Dreharbeiten mit.

So hat jede der erzählten Geschichten ihre Besonderheiten, die durch das beispiellose Zusammenwirken von Kulturinstitutionen, Rundfunkanstalten und Nachfahren zum Vorschein kommen.

Weiterführende Links

- Website Kunst, Raub, Rückgabe

- Magazinbeitrag: Fair und gerecht? 25 Jahre nach der Washingtoner Konferenz

- Magazinbeitrage zum Thema "Zurückgegeben"

- Magazinbeitrag: Schicksale greifbar machen – Petra Winter und Andrea Bambi im Interview

- Informationen zum Projekt

- Aufzeichnung der Auftaktveranstaltung, Februar 2023

- Bildergalerie: 25 Jahre Washingtoner Prinzipien, Dezember 2023