Fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist der von den Nationalsozialisten systematisch betriebene Raub von Kulturgut, vor allem aus jüdischem Besitz, immer noch nicht restlos aufgearbeitet. Vor 25 Jahren wurden bei einer Konferenz in Washington die Grundlagen für diese gewaltige Aufgabe gelegt, mit fundamentalen Auswirkungen auf die internationale Kunstwelt. Seit damals beschäftigen sich viele Museen, Bibliotheken und Archive intensiv mit dem Thema.

Inzwischen gibt es umfangreiche Erfahrungen mit Provenienzforschung und Restitution. Seit einem Vierteljahrhundert geht es darum, „gerechte und faire Lösungen“ mit den Nachkommen der Opfer zu finden. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat in den vergangenen Jahren über 350 Kunstwerke und rund 2.300 Bücher restituiert. Doch mit jedem weiteren Fall eröffnen sich neue Perspektiven, wird die Arbeit komplizierter, stellen sich andere Fragen. Außerdem und gerade jetzt wird es immer wichtiger, die Geschichten hinter den Kunstwerken und Büchern zu erzählen, um die Verbrechen der Nationalsozialisten einer jüngeren Generation vermitteln zu können. Anlass genug, um mal in die Praxis der Provenienzforschung und Restitution zu schauen.

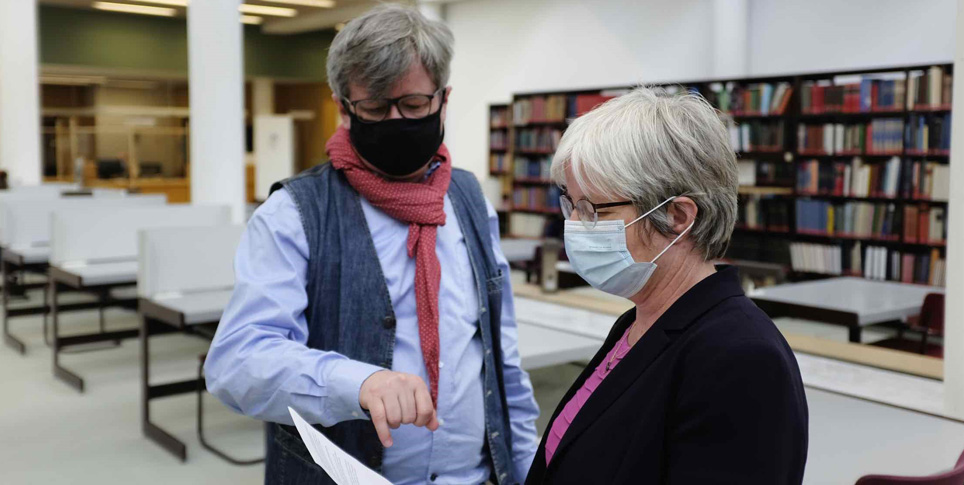

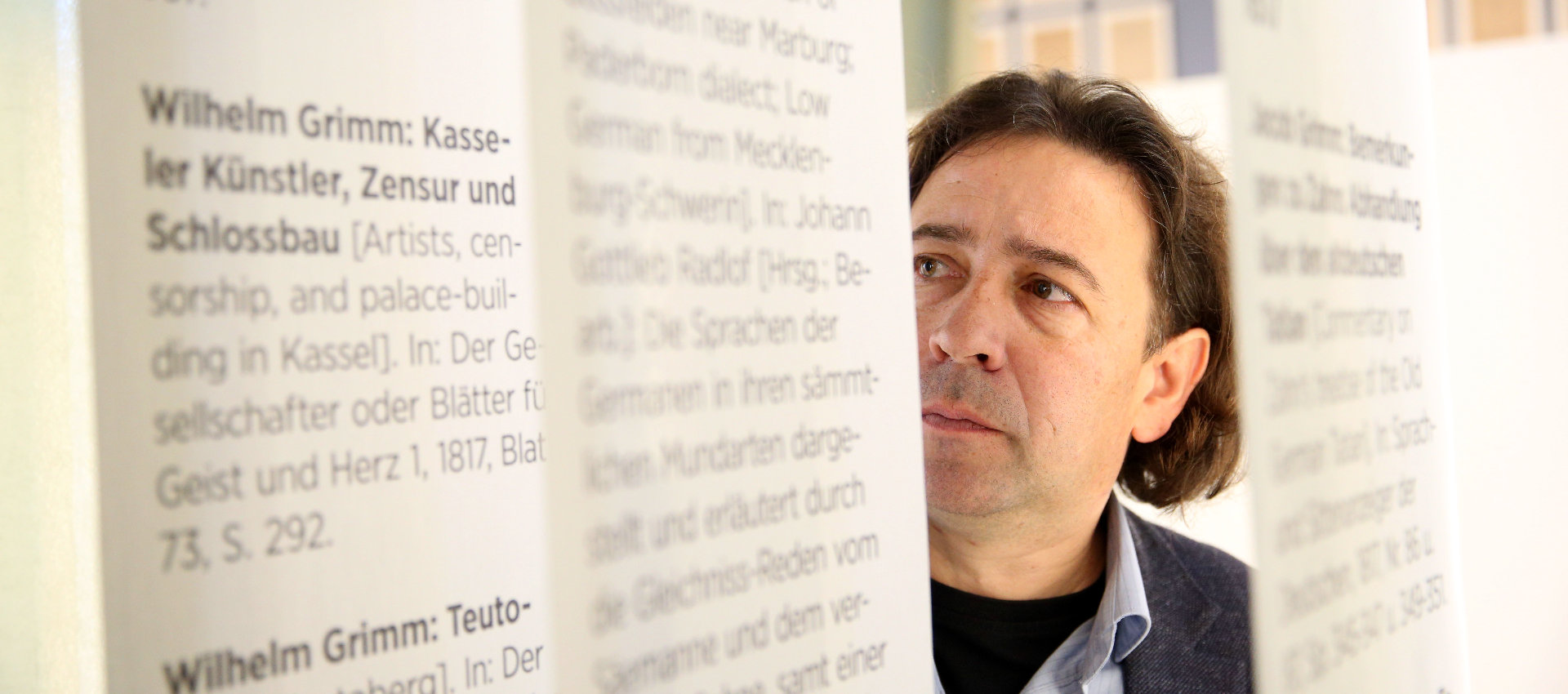

Für den Jahresbericht 2023 haben wir Carola Thielecke, Leiterin des Justiziariats der SPK, Petra Winter, Direktorin des Zentralarchivs und Leiterin der Provenienzforschung der Staatlichen Museen zu Berlin, sowie Michaela Scheibe, stellvertretende Leiterin der Abteilung Handschriften und historische Drucke der Staatsbibliothek, zum Gespräch gebeten.

Sind Sie nach einem Vierteljahrhundert Washingtoner Konferenz zufrieden?

Winter: Jein. Es ist einerseits beachtlich, was in der SPK über die Jahre geleistet wurde. Es gibt so viele unterschiedliche Fälle, und nicht eine Lösung für alles – ich finde, angesichts der Menge, die wir bewältigt haben, müssen wir uns nicht verstecken. Andererseits ist es aber auch immer noch zu wenig, denn unsere Sammlungen sind riesig und die Recherchen noch lang nicht abgeschlossen.

Was sind denn die größten Hemmnisse?

Winter: Wir Provenienzforscher*innen forschen ja nicht allein, sondern sind auf Unterstützung durch Archivar* innen, Museolog*innen, Depotverwalter*innen, Restaurator*innen und manchmal sogar Hängeteams angewiesen, die großformatige Werke von der Wand nehmen müssen. Das sind viele, manchmal sehr komplexe Arbeitsgänge.

Thielecke: Auch das Justiziariat könnte mehr Personal gebrauchen. Vor allem deshalb, weil die Restitutionsfälle viel komplizierter geworden sind, als das von außen oft wahrgenommen wird. Schon die Recherchen zu einem Fall können schwierig sein, zum Beispiel dann, wenn man nicht in die Archive kommt. Und selbst wenn ein Restitutionsfall eindeutig sein sollte und klar ist, wer die Erben sind, ist ein Werk nicht in fünf Minuten zurückgegeben. Oftmals müssen sich die Erben auch erst einmal sortieren, brauchen juristische Unterstützung und oft auch Zugang zur eigenen, manchmal völlig zersplitterten Familiengeschichte. Deshalb kann es manchmal mehrere Jahre dauern, bis so eine Restitutionsvereinbarung tatsächlich unter Dach und Fach ist. Das alles ist unglaublich arbeitsintensiv, weshalb unsere Kapazitäten meist nicht ausreichen, parallel noch drei andere Fälle zu bearbeiten.

Selbst wenn klar ist, wer die Erben sind, ist ein Werk nicht in fünf Minuten zurückgegeben.

Carola Thielecke

Sie sagten gerade, dass die Fälle heute komplizierter geworden sind. Ging es vor Jahren noch um sogenannte „Beschlagnahmefälle“, landen heute meist schwierige Verkäufe auf Ihrem Tisch. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Winter: Es ist wirklich viel komplizierter geworden. Zu Beginn hatten wir vor allem mit Einzelfällen zu tun, meist eben zu den von den Nazis beschlagnahmten Werken, auf die uns Anwälte oder Erbenvertreter ansprachen oder die uns selbst aufgefallen waren. Wir beforschen mittlerweile aber sehr systematisch unsere Bestände unter verschiedenen Gesichtspunkten. Die „einfachen“ Fälle sind dabei schon erledigt. Es bleibt jetzt der große „Rest“.

Jetzt ist das zu beforschen, was einem im Inventar begegnet als „erworben von Kunsthändler X“ oder von der „unbekannten Person Y“. Es geht um eine viel weniger eindeutige Art des Verlustes. Nehmen Sie den Dresdner-Bank-Komplex. Dabei handelt es sich um 4.400 Kunstwerke, die diese Bank als Kreditsicherheit von verschiedenen jüdischen Eigentümern bekam. Im Zuge des Sanierungsprozesses der insolventen Bank kaufte der preußische Staat 1935 die Werke an und gab sie an die Berliner Museen weiter. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Kunstwerke heute restituiert werden müssen – und dafür müssen wir die teils sehr komplexen Hintergründe der einzelnen Kreditgeschäfte aufarbeiten.

Wir geben uns außerdem nicht damit zufrieden, Rechercheergebnisse einfach nur bei Lost Art (www.lostart.de) einzustellen und den Fall damit als erledigt anzusehen. Uns geht es um Lösungen für die Objekte, für die Bücher oder Kunstwerke, und deswegen investieren wir durchaus auch Zeit in die Suche nach Berechtigten. Dadurch dauern Dinge länger, und dafür stehen wir dann halt auch manchmal in der Kritik. Aber es ist trotzdem der bessere Weg.

Und wann ist man damit fertig?

Thielecke: Eine Hochrechnung macht keinen Sinn. Auch wenn ich glaube, einen Fall erforscht zu haben, kann es immer wieder neue Aspekte geben. Ein Fall kann einem heute harmlos erscheinen und morgen ist er doch hochkompliziert. Neben den Fällen, für die eine Lösung gefunden werden konnte, gibt es noch die berühmten „gelben“. Zu diesen konnten wir vor zehn Jahren vielleicht noch nichts sagen, aber jetzt eben schon.

Gleichzeitig kann sich unser Blick auf die Bewertung von Fällen auch ändern. Nehmen Sie die Sammlung von Prof. Dr. Curt Glaser, der Direktor der Kunstbibliothek und Kunstsammler war, aufgrund seiner jüdischen Abstammung 1933 sein Amt verlor und emigrierte. Hier wurde uns erst am Ende klar, dass wir es mit einem Restitutionsfall zu tun haben. Selbst in Fällen, wo schon alle Fakten zusammengetragen wurden, kann es trotzdem zu einer Wiederaufnahme der Gespräche kommen. Es ist eben ein Prozess, an dem man dranbleibt.

Frau Scheibe, wie hat sich denn die Arbeit auf der Bibliotheksseite entwickelt?

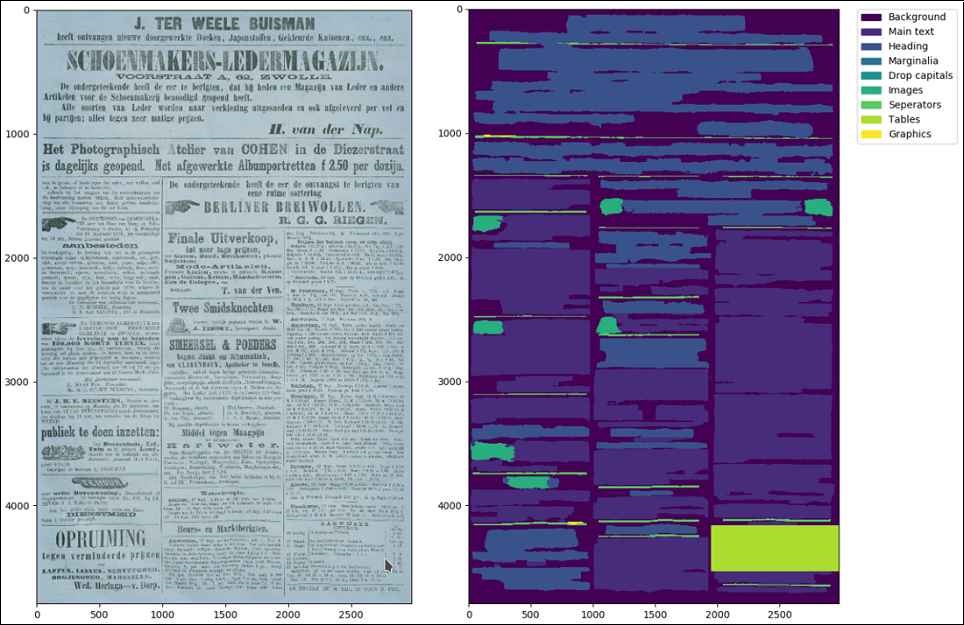

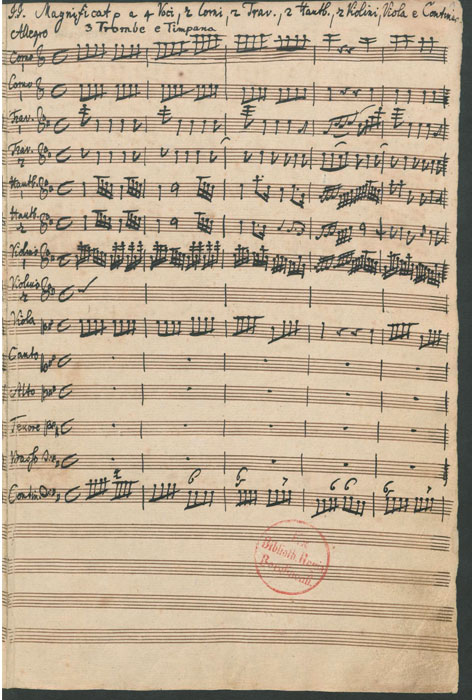

Scheibe: Seit über 20 Jahren beschäftigen wir uns mit der Provenienzforschung. Es geht dabei aber nicht nur um Unrechtskontexte, sondern um die Herkunft der Bücher insgesamt. Wir haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast 200.000 Titel mit Provenienzdaten versehen. Das ist eine große Leistung. Die Staatsbibliothek hat 2.300 Bücher restituiert, insgesamt haben wir über 7.000 Titel als NS-Raubgut identifiziert.

Oftmals wissen wir nur, dass diese Werke von den Nazis enteignet oder beschlagnahmt wurden. Aber wir kennen die früheren Eigentümer nicht. Wenn die Spuren in den Büchern es nicht hergeben, dann können wir die rechtmäßigen Eigentümer*innen nicht finden. Hier muss sich die Forschung einfach weiterentwickeln. Immer öfter haben andere Bibliotheken und Institutionen Erkenntnisse, die uns weiterbringen. Wichtig ist eine gute Vernetzung von Forschenden und Daten.

Ist das viel oder wenig?

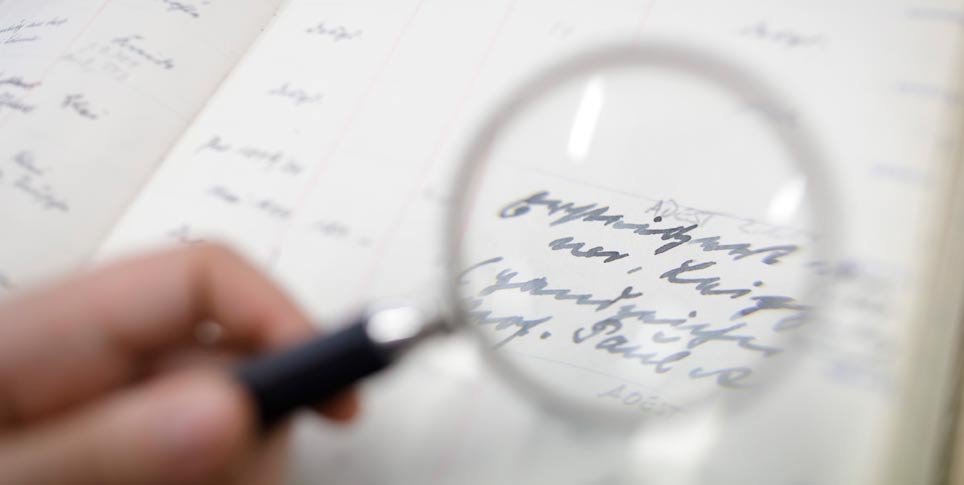

Scheibe: Wir sprechen von drei Millionen bis 1945 entstandenen Drucken. Das ist der historische Altbestand der Staatsbibliothek bis 1945 – und zwar ohne Sondersammlungen wie Nachlässe, Autografen, Handschriften, Karten, Musikalien. Ich kann überhaupt keinen Zeithorizont angeben, wann wir damit fertig sind. Wir schauen natürlich gezielt in die Zugangsjournale und Inventarbücher, um den Erwerbungen ab 1933 auf die Spur zu kommen.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass wir nach Kriegsende deutlich mehr Zugänge an NS-Raubgut haben als davor. Das hat natürlich mit Kriegsverlusten zu tun, die man ausgeglichen hat. Oft genug geschah das mit geraubten und nach 1945 „herrenlosen“ Büchern!

Gleichzeitig verlieren unsere Quellen nach 1945 auch an Aussagekraft – da steht dann statt eines konkreten Lieferanten oft „alter Bestand“, und dann müssen wir anfangen, jedes Buch aufzuklappen und dort nach Spuren zu suchen.

Wir haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast 200.000 Titel mit Provenienzdaten versehen.

Michaela Scheibe

Die Provenienzforschung beschäftigt sich ja inzwischen mit verschiedenen Zeitschichten: Man arbeitet die NS-Raubkunst auf, muss sich um das DDR-Unrecht kümmern und auch noch den kolonialen Kontext im Auge haben. Wie ist das beherrschbar? Gibt es da eine Hierarchie? Oder läuft das parallel?

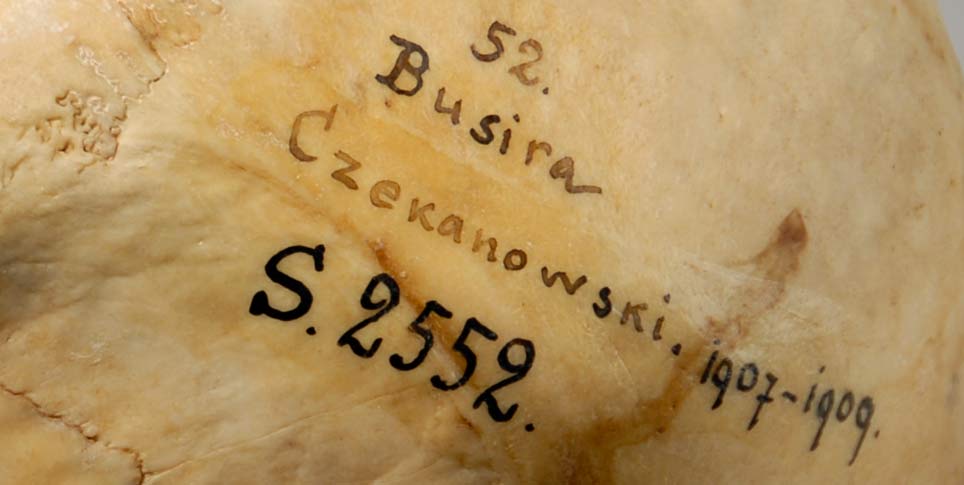

Winter: Wir sind inzwischen in der komfortablen Situation, dass nicht mehr nur eine Person alles beherrschen muss, sondern ein Team von sieben festangestellten Wissenschaftler*innen am Zentralarchiv forschen kann. Gerade die kolonialen Kontexte sind wirklich speziell und ethnologisches Grundwissen ist hier dringender geboten als ein Studium der Kunstgeschichte.

In der Methodik gibt es Überschneidungen und wir tauschen uns intensiv aus – mit Lerneffekten und Synergien auf allen Seiten. Das ist wirklich eine Besonderheit bei der SPK, das haben andere Museen nicht. Wenn also im Ethnologischen Museum klar ist, da ist etwas aus dem NS-Kontext, dann kann das jemand mit mehr Erfahrung im NS-Bereich recherchieren. Es gibt sogar Fälle, wo sich in einem Objekt alle drei von Ihnen genannten Zeitschichten bündeln. Das sind dann wirklich Sternstunden des Provenienzforschungsteams.

Scheibe: Nicht immer ist ein Unrechtskontext sofort erkennbar. Bei den genannten über 200.000 Werken mit Provenienzdaten geht es grundsätzlich um die Rekonstruktion der Exemplargeschichte. Im Nachhinein kann sich gerade bei den kolonialen Kontexten herausstellen, dass diese oder jene Provenienz sehr relevant und interessant ist. Man fängt an, nochmal genauer hinzugucken.

Glücklicherweise trägt das Modell, das wir für die Provenienzerfassung in Bibliotheken entwickelt haben, für alle Kontexte und kann jederzeit erweitert werden. Gefordert sind wir, was den Umgang mit kolonialer Literatur anlangt. Wie sollen beispielsweise von oder für die Kolonialbehörden erstellte Werke präsentiert werden?

Das Projekt IN_CONTEXT versucht doch, darauf Antworten zu geben.

Scheibe: IN_CONTEXT möchte genau diese Literatur digitalisieren und hat da jetzt eine Auswahl getroffen. Und da geht es dann darum: Wie kontextualisiere ich das? Im November 2023 hatten wir einen ersten wirklich übergreifenden Workshop für koloniale Kontexte in Bibliotheken. Das wird jetzt als ein sehr vielschichtiges Problem virulent und wir sind dabei, uns dazu zu vernetzen.

Frau Winter, die Vermittlung von Ergebnissen der Provenienzforschung ist Ihnen ein Herzensanliegen. Warum?

Winter: Einerseits, weil wir ganz klar dieses Bedürfnis von Publikumsseite wahrnehmen. Vermittlungskolleg* innen in den Häusern berichten, dass die Besucher* innen total neugierig auf alles sind, was jenseits des Gemäldes an der Wand passiert. Sie wollen inzwischen mehr wissen als nur: Was sehe ich auf dem Bild und was hat der Künstler damit gemeint?

Andererseits sehen wir in unserer Arbeit natürlich auch die Verantwortung für die Geschichten hinter den Objekten. Die müssen erzählt werden. Wir wollen unserem Publikum klarmachen, dass Museen keine Häuser voller Raubkunst sind. Gleichzeitig sind wir gehalten, auch zu zeigen, wie die Sammlungen entstanden sind, was legal aufgenommen wurde und was eben nicht.

Wir stellen uns dieser Diskussion, die ja auch eine Debatte über unsere Vorgänger ist. Ich bin froh, dass wir jetzt klar benennen, was Unrecht war. Über Jahrzehnte schien das ein Tabu zu sein, denn die glorreichen Vorgängerdirektoren waren natürlich Heilige. Das ist für uns heute unvorstellbar, aber eben noch gar nicht so lange her.

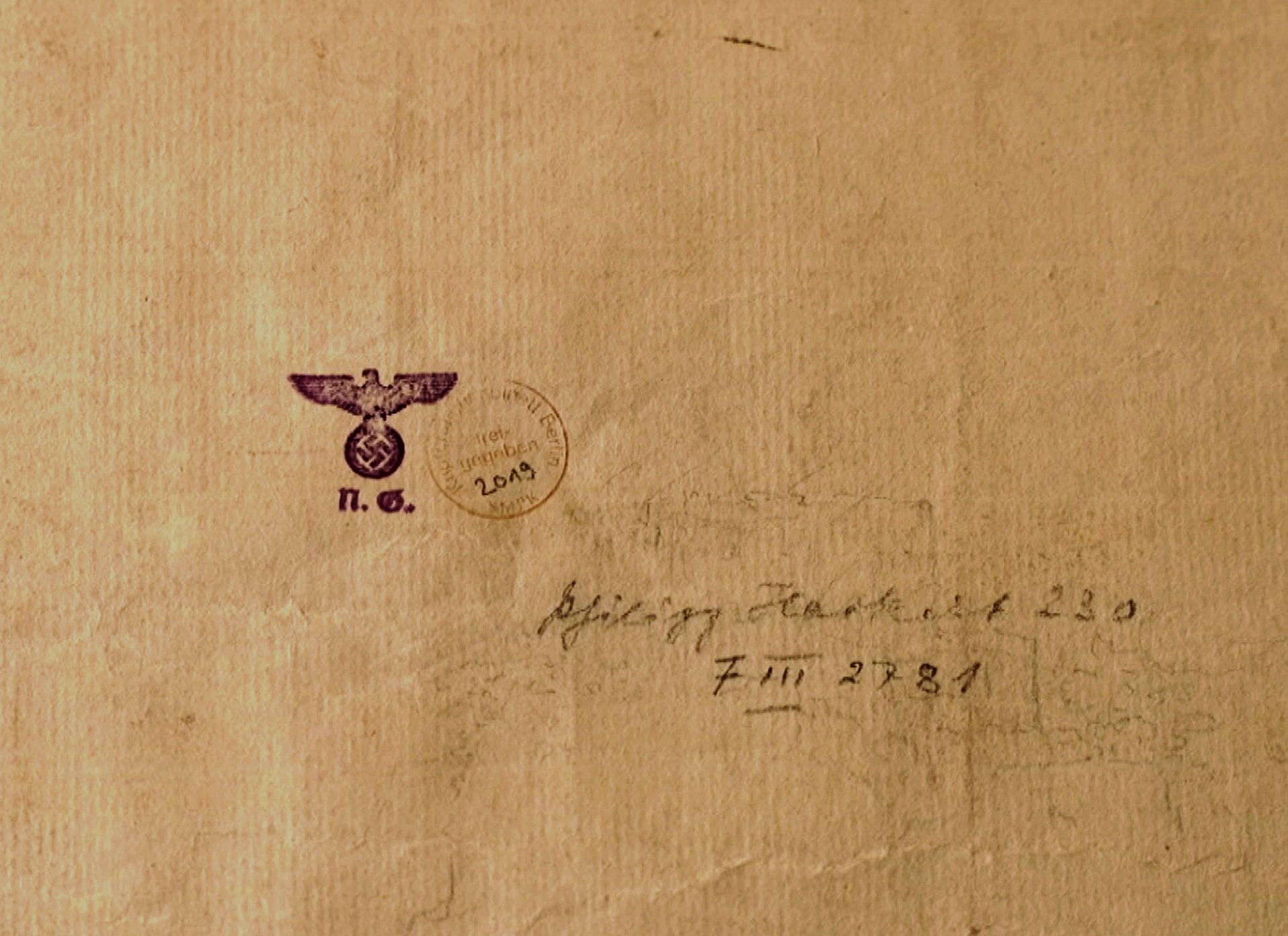

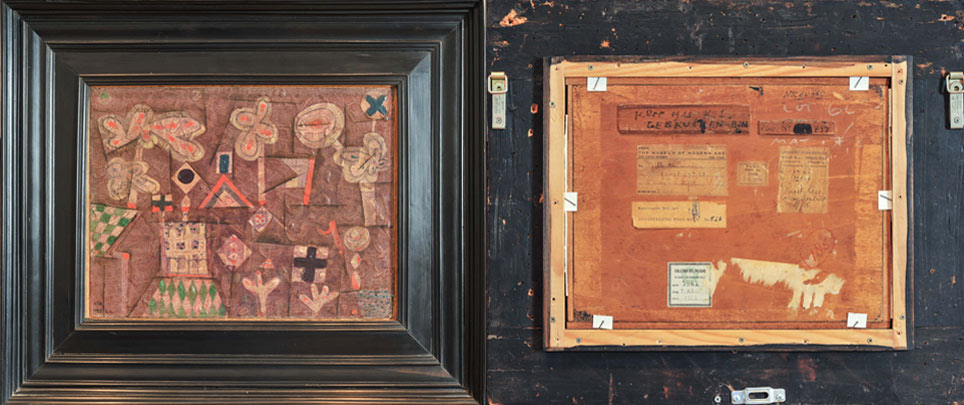

Verändert sich damit auch ein Blick auf ein Werk? Können Sie heute noch ganz unbeschwert in ein Museum gehen oder ertappen Sie sich dabei, dass Sie immer auch die Rückseite sehen wollen?

Winter: Ich blicke immer zuerst auf das Objektschild: Ist die Provenienz auch wirklich vollständig? Dann erst schaue ich das Bild oder die Skulptur an. Berufskrankheit. Ich möchte nicht nur erklärt bekommen, was ich sowieso sehe sondern interessiere mich tatsächlich mehr für die Geschichte eines Werks. Wenn man immer die Rückseiten der Bilder sehen könnte, wäre das natürlich superspannend. Vielleicht bekommen wir ja mal solche Vitrinen.

Ich bin froh, dass wir jetzt klar benennen, was Unrecht war. Über Jahrzehnte schien das ein Tabu zu sein, denn die glorreichen Vorgängerdirektoren waren natürlich Heilige.

Petra Winter

Es geht in Ihrer Arbeit um Recht für die Nachfahren der Opfer. Kann man sagen, dass es in den meisten Fällen geglückt ist? Lässt sich von einem wohlwollenden Umgang miteinander sprechen?

Thielecke: Überwiegend sind unsere Erfahrungen gut. Vor allem dann, wenn wir deutlich gemacht haben, dass die Bedürfnisse der anderen Seite ernstgenommen werden und wir den Nachkommen mit Respekt begegnen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht gelungen ist. In den Anfangsjahren haben Anwälte oft relativ bekannte Sammlerpersönlichkeiten vertreten. Die hatten sich schon intensiv mit ihren Verlusten beschäftigt, so dass die Fälle wesentlich aufgearbeiteter waren.

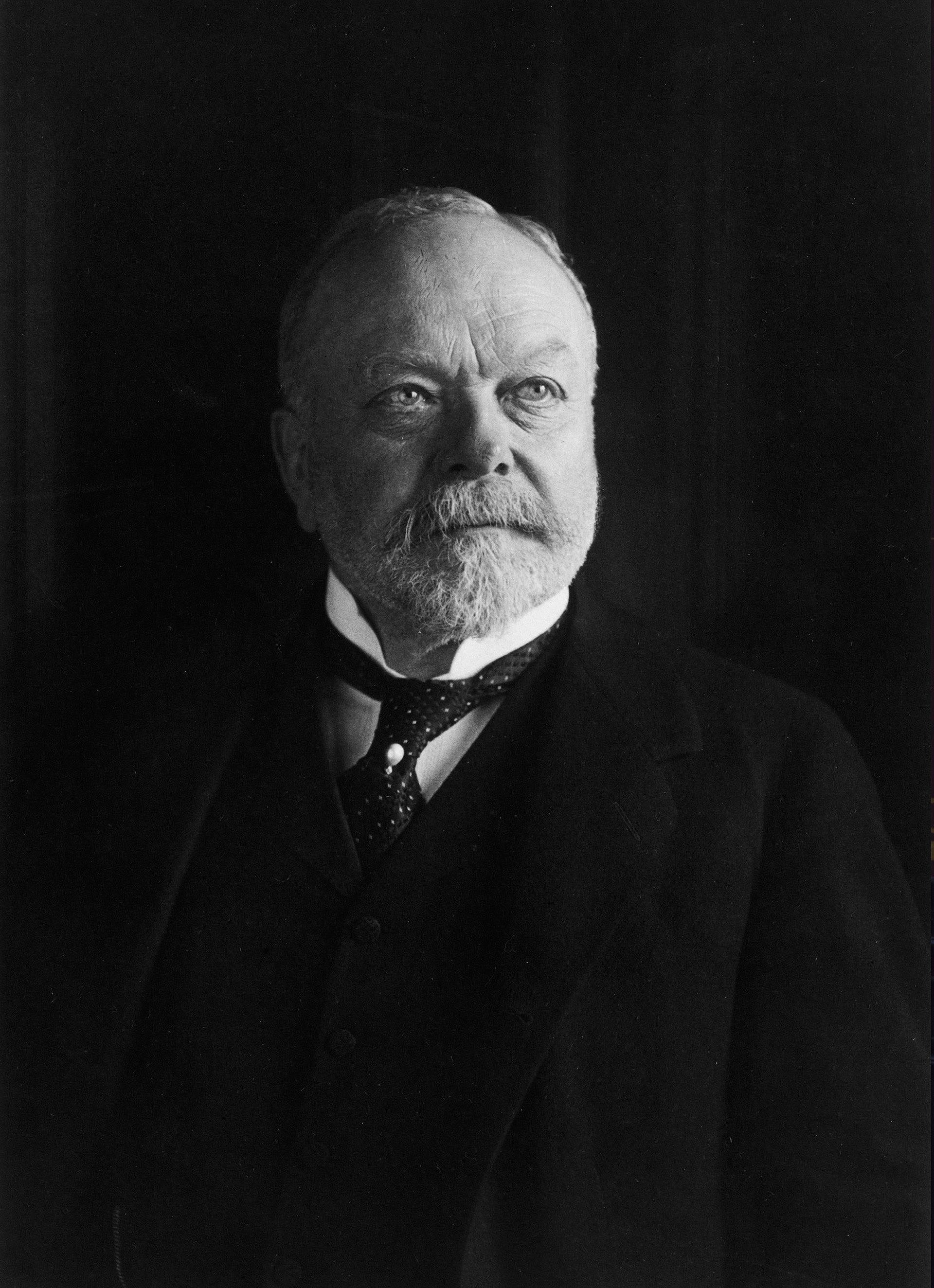

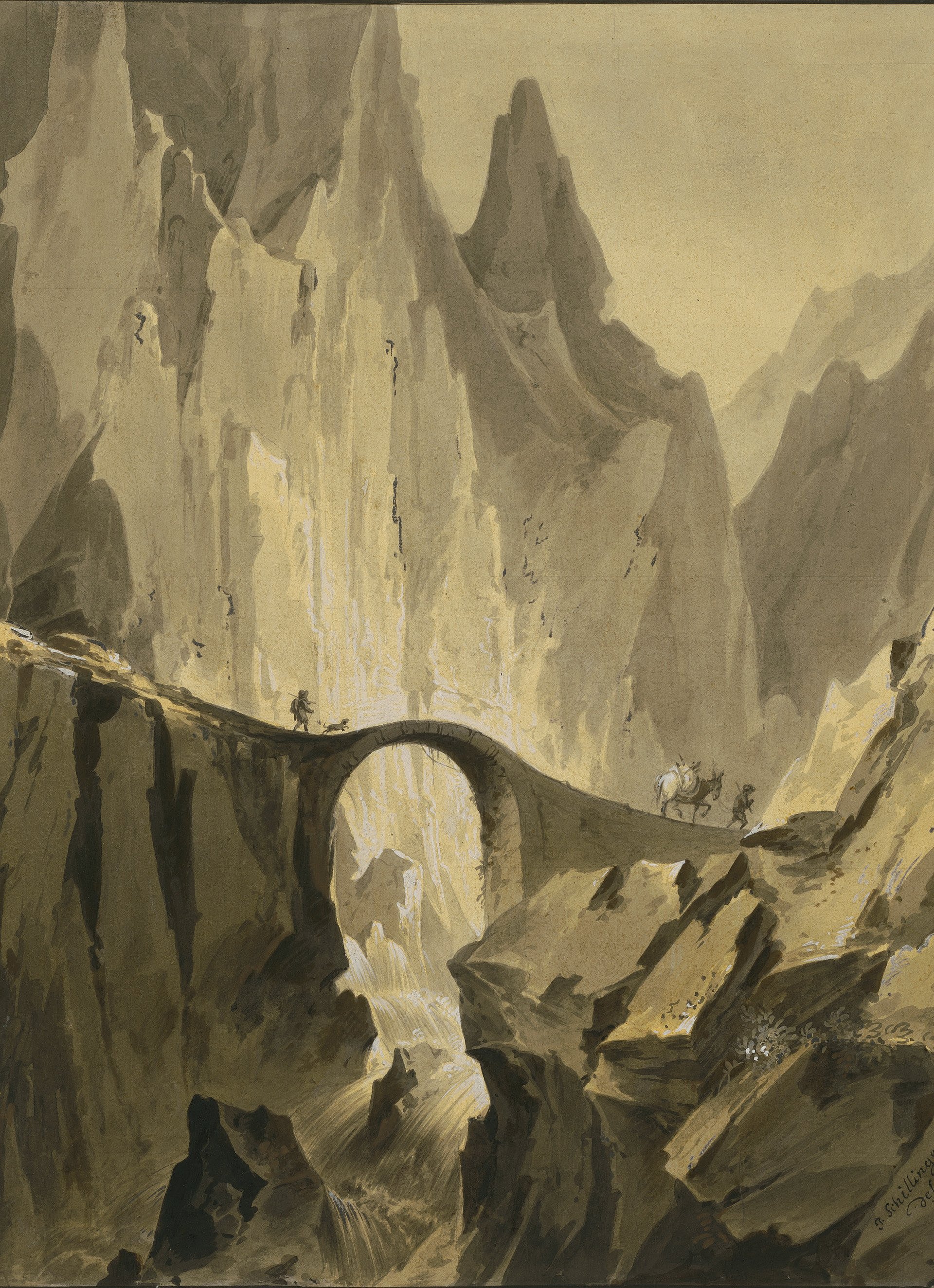

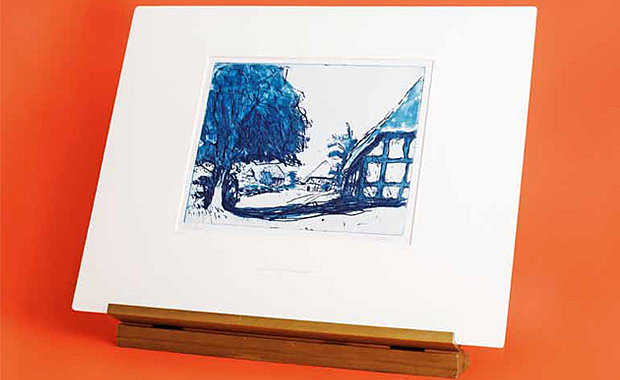

Heute haben wir es oftmals mit Erbengemeinschaften zu tun, die sich gar nicht kennen. Lebenswege und -erfahrungen sind ganz unterschiedlich, auch der Blick darauf. Wie kann es da eine schnelle Lösung geben? Wir haben aber auch Restitutionen, die einem das Herz wärmen. Ich denke hier an den Fall des jüdischen Berliner Kaufmanns Friedrich Guttsmann, der unter Druck Kunstwerke verkaufen musste, aber noch emigrieren konnte. Hier haben wir nicht nur die Zeichnung „Auf Hiddensee“ von Jakob Philipp Hackert restituiert, es entwickelte sich eine wunderbare Verbindung mit seinen Nachfahren in Schweden.

Man kann sich die Fälle eben nicht danach aussuchen, sondern muss für alle einen guten Umgang finden, auch da, wo es auf der anderen Seite Konflikte gibt. Manchmal ist es sehr schön und sehr einvernehmlich, manchmal sehr herausfordernd.

Wir müssen versuchen, den Nachfahren auch genug Zeit zu lassen, sich zu sortieren. Wenn ein Familienzweig in Argentinien gelandet ist und der andere in Südafrika, sie über 70 Jahre keinen Kontakt zueinander hatten, kann man nicht erwarten, dass sie sich in sofort einig sind, wie ihre ‚faire und gerechte Lösung‘ aussehen soll.

Ist es eigentlich immer einfach gewesen, Museumsdirektor*innen oder Kurator*innen davon zu überzeugen, dass sie sich von unrechtmäßig erworbenen Dingen auch trennen müssen?

Thielecke: Es gibt da eine Entwicklung. In der Anfangszeit sind von den Museumskolleg*innen durchaus kritische Fragen zu Restitutionen gestellt worden. Inzwischen gibt es auch eine neue Generation von Museumsmacher *innen, die ganz anders sozialisiert und auch aufgeschlossener sind.

Natürlich hat es manchmal Kolleg*innen gegeben, die dem einen oder anderen Werk sehr nachgetrauert haben oder unserer Einschätzung nicht unbedingt folgen wollten. Gleichzeitig kann man sicher heute einen Fall anders bewerten als damals. Ich will also nicht für mich in Anspruch nehmen, dass wir immer die richtige Sicht auf die Dinge gehabt hätten.

Winter: Alle Seiten haben sich einfach sehr professionalisiert. Zu Beginn war die juristische Seite der fachlichen immer um Längen voraus. Ich kenne Kolleg*innen, die meinten: ‚Wir müssen uns jetzt mit der Herkunft beschäftigen? Wir dachten, das sei alles Volkseigentum‘.

Es fehlte völlig das Bewusstsein dafür, dass die schönen Dinge, die es im Museum zu pflegen galt, vielleicht jemandem unter Zwang weggenommen wurden. Das musste sich tatsächlich erstmal herausbilden, sowohl auf der ehemaligen Ost- als auch auf der West-Seite.

War Ihnen das Ausmaß des Unrechts bewusst, als Sie mit Ihrer Arbeit begannen?

Scheibe: Nein. Was hier geraubt und beschlagnahmt wurde, ist unfassbar. Es sind viele Sammlungen zerstört worden. Was immer wir gefunden haben, es sind alles immer nur Bruchteile dessen, was mal existiert hat.

Eine Sammlung, die jemand mit viel Liebe und Kenntnis aufgebaut hat, ist in ihrer Gesamtheit mehr die Summe ihrer Teile. Und wir entdecken ja immer nur ganz wenige Teile. Wir wissen von berühmten Bibliotheken mit tausenden, zehntausenden, hunderttausenden Büchern. Sie alle folgten einer Systematik, wurden mit Fachkenntnis aufgebaut. Und jetzt finden wir vielleicht manchmal noch zehn oder fünf Bücher. Manchmal sogar nur ein einzelnes Exemplar. Darum ist der Austausch mit Kolleg*innen, die eventuell weitere Sammlungsteile finden, sehr wichtig.

Aber auch wenn wir erfolgreich forschen und unsere Ergebnisse gut vernetzen, können wir diese Sammlungen nicht mehr zusammenbringen, die sind zerstört.

Winter: Das ist für die Kunstsammlungen eigentlich genauso. Durch Kataloge wissen wir von namhaften Kunstsammlungen und nur ein Bruchteil davon ist mit jahrelanger Forschung zu identifizieren. Ich denke an die Sammlungen des großen Berliner Verlegers Rudolf Mosse oder des Kunsthändlers Paul Cassirer. Da sind Spitzenwerke dabei, die gut zu recherchieren sein müssten, und trotzdem bleiben sie verschollen.

Was die NS-Diktatur hier vernichtet hat, ist wirklich monströs. Über die Jahre der Beschäftigung damit habe ich die ebenfalls niederschmetternde Erkenntnis gemacht, dass die Ausplünderung der jüdischen Menschen so umfassend war. Da ging es nicht nur um Immobilien und Kunst, sondern letztlich um alles, was diese Menschen besaßen.

Diese Menschen sollten komplett ausgelöscht werden, sowohl physisch als auch in der Erinnerung. Dass der Holocaust bis ins Kleinste durchdekliniert war und umgesetzt wurde, ist mir durch meine Arbeit nochmal bewusst geworden.

Was würden Sie sich für Ihre Arbeit in den nächsten Jahren wünschen?

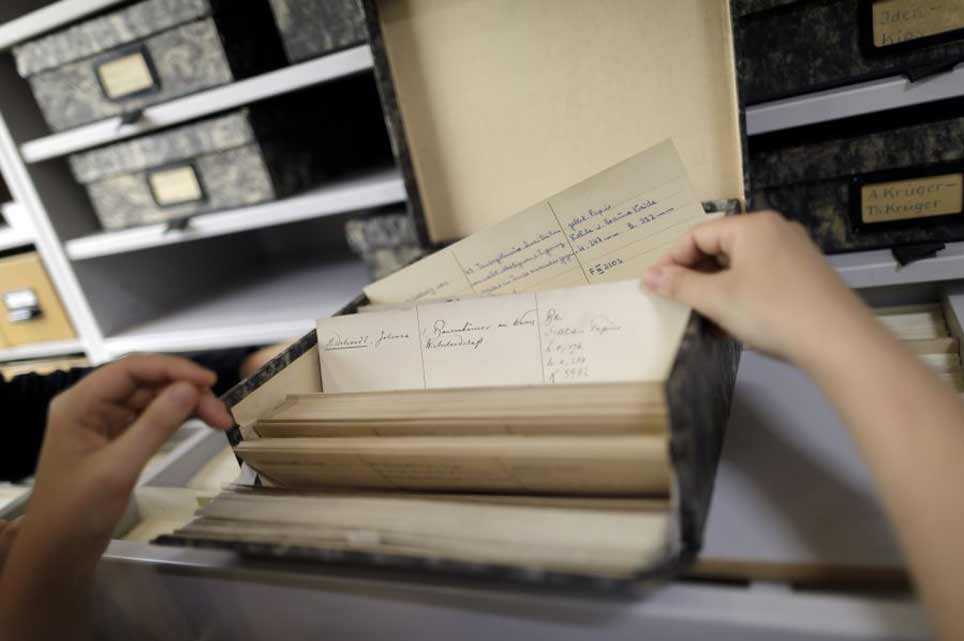

Scheibe: An der Staatsbibliothek haben wir nur eine Stelle dauerhaft für Provenienzforschung, darum würde ich mir eine Stelle mehr wünschen, um die kolonialen Kontexte in Bibliotheken systematisch angehen zu können. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit den Antiquar*innen besser ins Gespräch kommen, ohne gegenseitige Schuldzuweisungen. Die Archive von Antiquariaten und Auktionshäusern sind eine wichtige Quelle für die Forschung und dürfen deshalb nicht verschwinden. Dieses Problem haben wir gerade mit unserem Projekt zum Zentralantiquariat der DDR, wo wir an das Archiv trotz intensivster Bemühungen nicht herankommen.

Winter: Wir bräuchten mehr Personal im nicht-wissenschaftlichen Bereich, das die Bestände vernünftig aufarbeitet, sowohl im Archiv als auch in den Museen. Datenbanken müssen gepflegt und die Ergebnisse mehr in der Öffentlichkeit vermittelt werden. Die Provenienzforschung braucht die nachhaltige Unterstützung der Politik, nicht nur Lippenbekenntnisse.

Thielecke: Ich finde die Sprunghaftigkeit, mit der die Öffentlichkeit dem Thema begegnet, schwierig. Immer wieder wird schnell gefragt: warum habt ihr da noch nicht dieses oder jenes gemacht? Dabei wird nicht wahrgenommen, dass wir versuchen, die vielen, vielen Fälle so schnell es geht, aufzuklären – und zwar in den genannten Zeitschichten. Die Arbeit kann nur effizient sein, wenn sie sich von diesem Druck befreit.

Diese Aufgeregtheit spielt auch eher in die Hände derjenigen, die hier eher einen Schlussstrich herbeiwünschen. Ich wünsche mir deshalb ein wenig Gelassenheit, ohne die Prozesse zu verlangsamen. Aber über Kunst, Raub und Rückgabe kann man nicht nur in tagesaktuellen Schlagzeilen reden. Symbolpolitik hilft weder den Opfern noch uns.

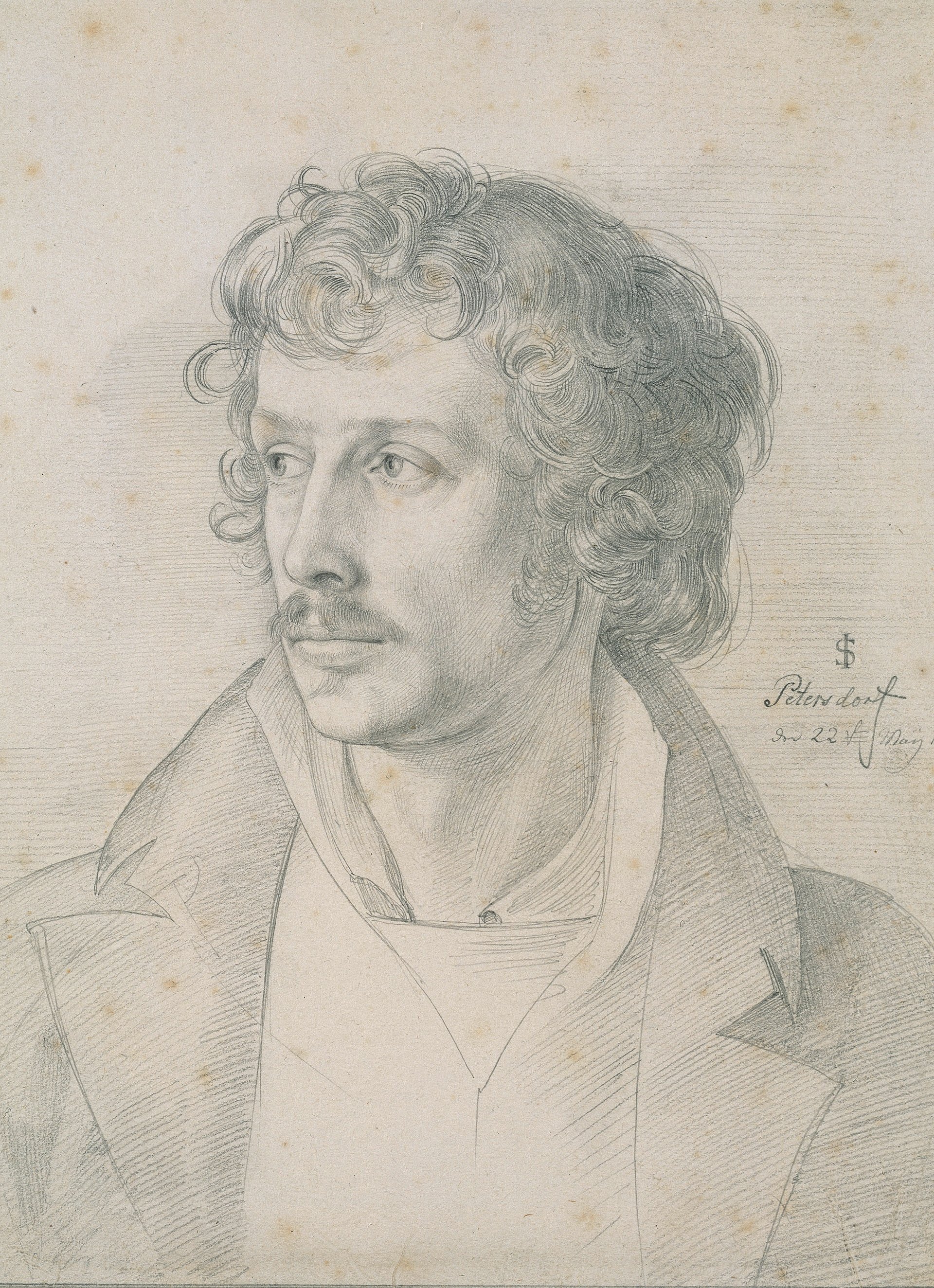

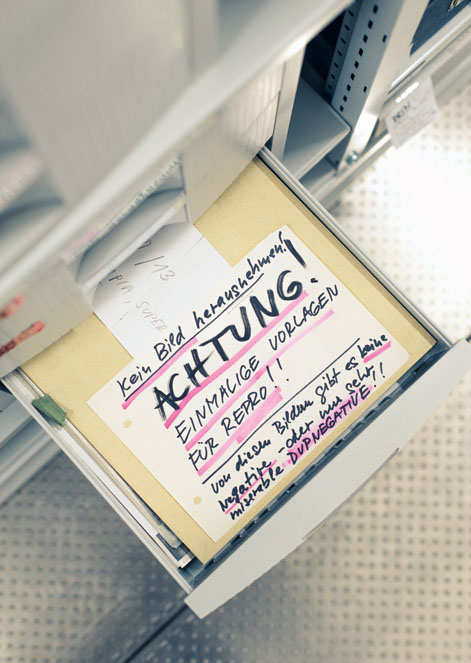

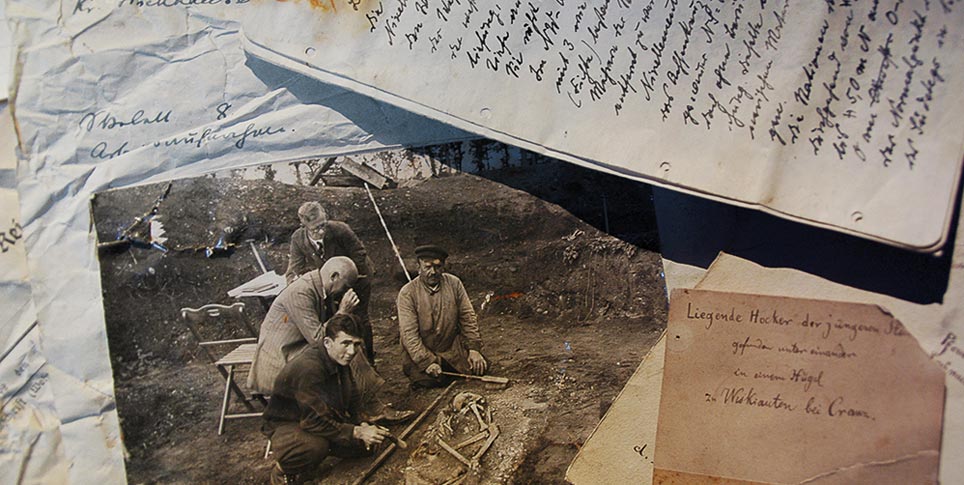

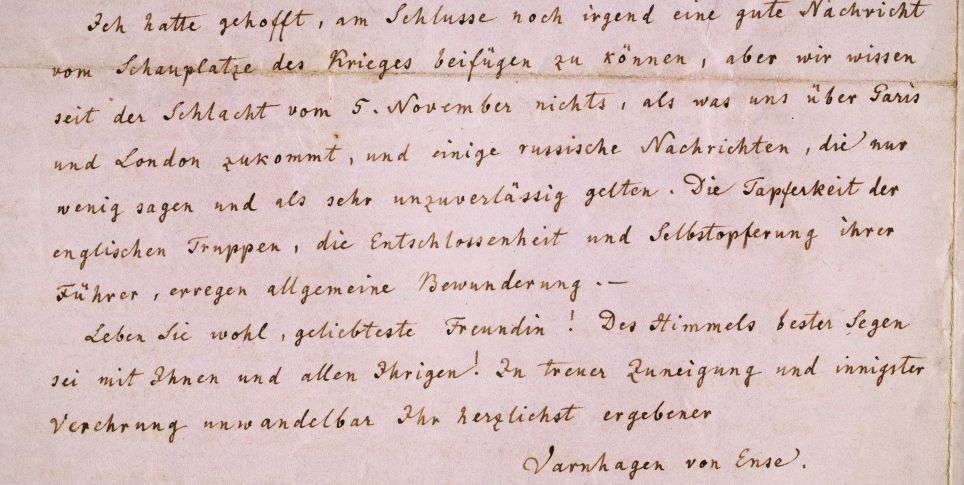

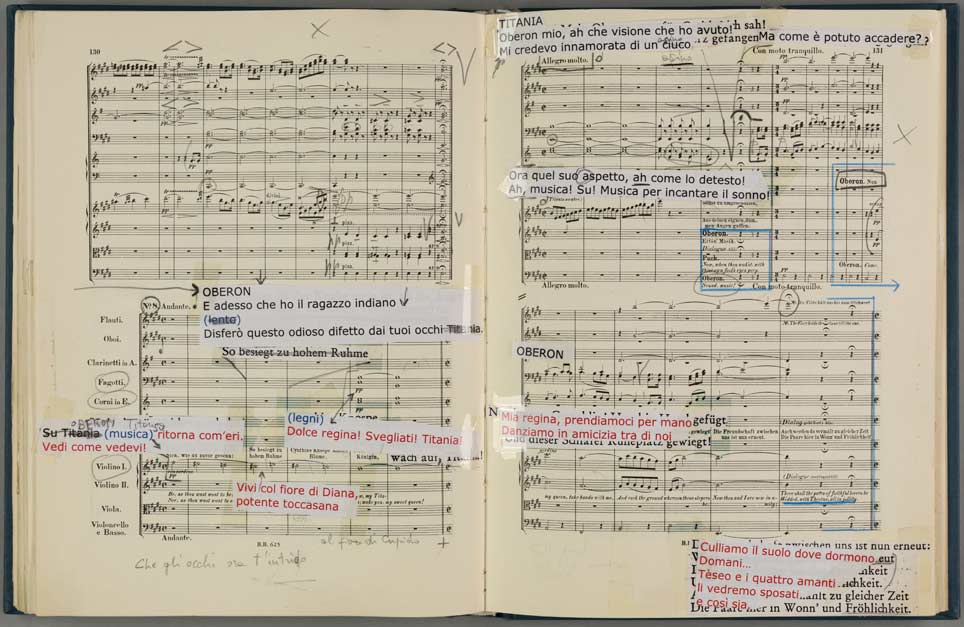

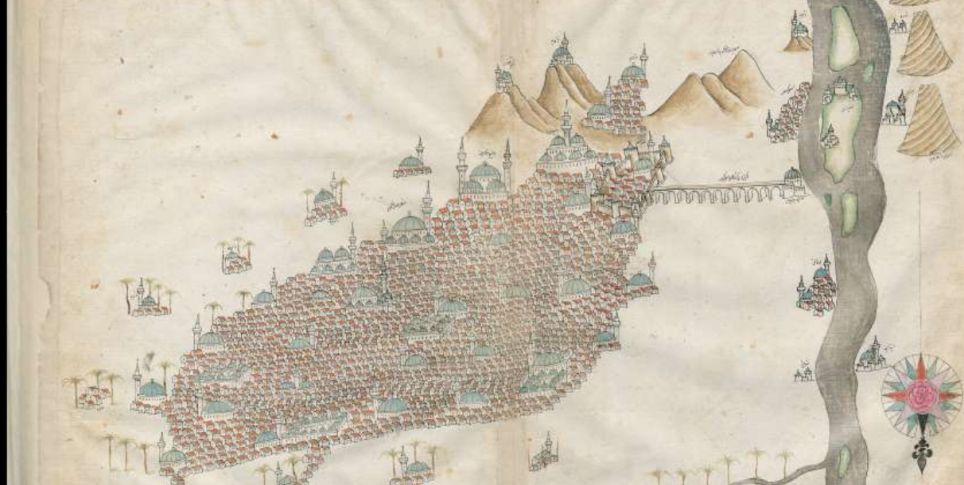

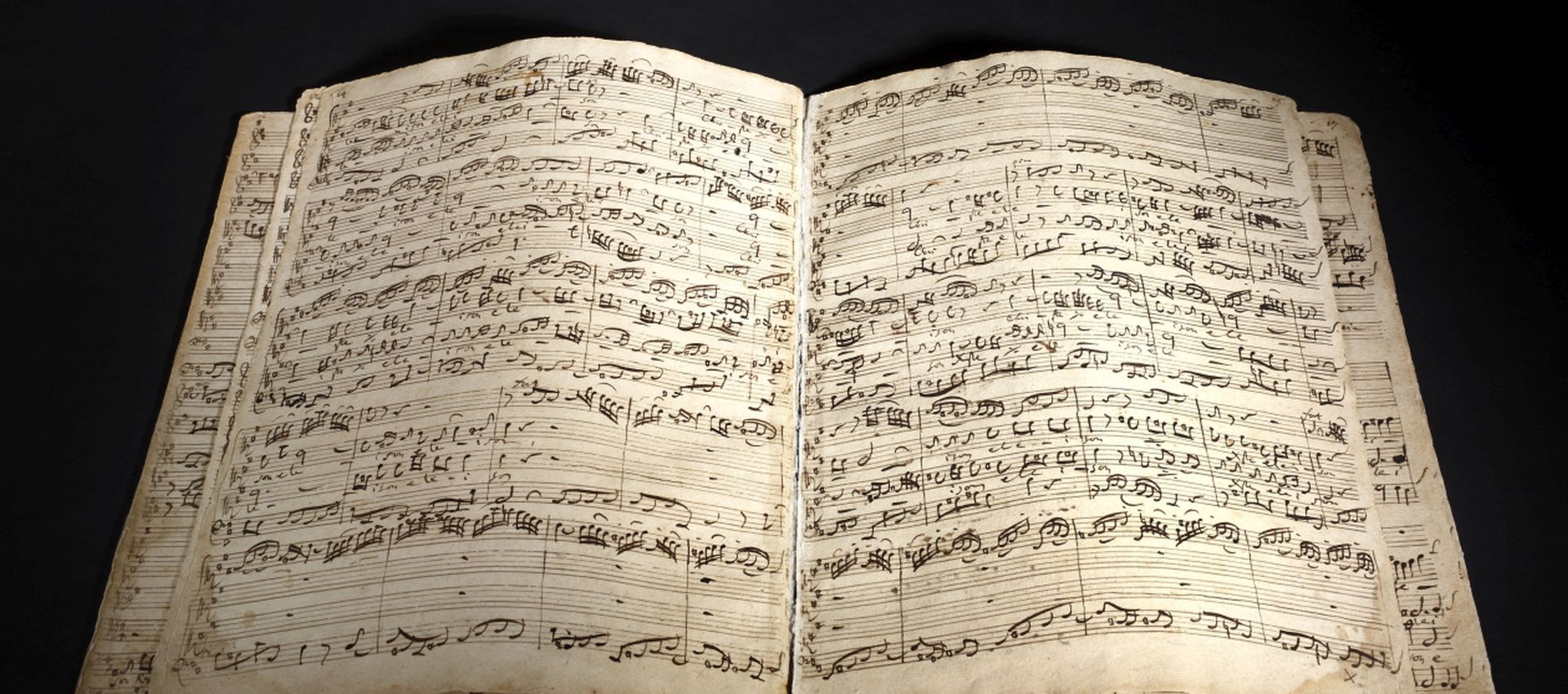

Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten

Die Bilder in diesem Beitrag stammen aus dem Erinnerungsprojekt Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten von Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Es erzählt von jüdischen Menschen, die einst das Kulturleben Deutschlands maßgeblich geprägt haben, dann aber von den Nationalsozialisten verfemt, entrechtet, verfolgt, beraubt und ermordet wurden. Zusammen mit BR und rbb werden diese Lebensgeschichten in einer Mediathek der Erinnerung gezeigt.