Ludger Derenthal und Katrin Peters-Klaphake betreuen den fotografischen Nachlass von Leni Riefenstahl. Hier beantworten die Wissenschaftler*innen Ihre Fragen:

Ludger Derenthal und Katrin Peters-Klaphake betreuen den fotografischen Nachlass einer der bekanntesten und umstrittensten Künstlerinnen der deutschen Film- und Fotogeschichte: Leni Riefenstahl. Durch eine Schenkung erhielt die SPK 2018 Riefenstahls vollständigen Nachlass, bestehend aus Film- und Fotografiebeständen, Manuskripten, Briefen, Akten, Dokumenten, Ethnografika, textilen und filmtechnischen Materialien. Die dezentral bei den Staatlichen Museen zu Berlin (Kunstbibliothek und Ethnologisches Museum), der Staatsbibliothek und der Deutschen Kinemathek verwahrten Bestände

sollen in Datenbanken erschlossen und digitalisiert werden.

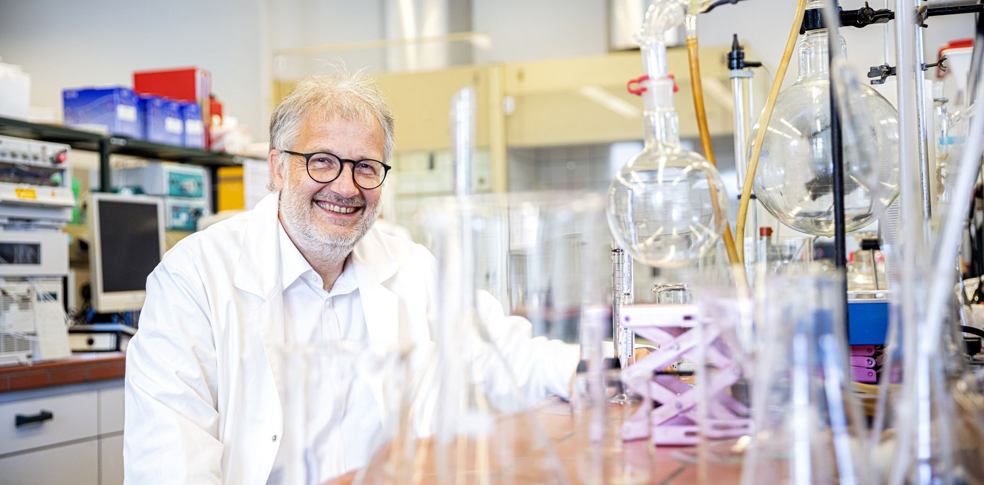

Fotos:

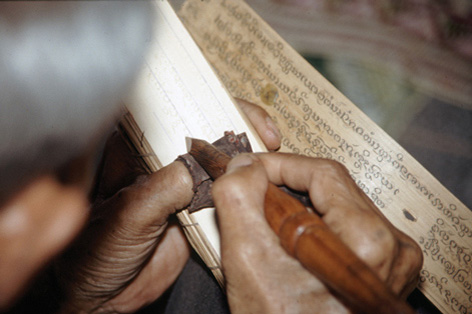

(li.) Ludger Derenthal beim Begutachten von Dias, 2024. © SPK / photothek / Thomas Imo

(re.) Katrin Peters-Klaphake: Besuch im Archiv der Stiftung Deutsche Kinemathek, 2024. © Ala Kheir

Wie kam der Nachlass von Leni Riefenstahl zur SPK, und warum ist er so wichtig? Was können wir davon lernen?

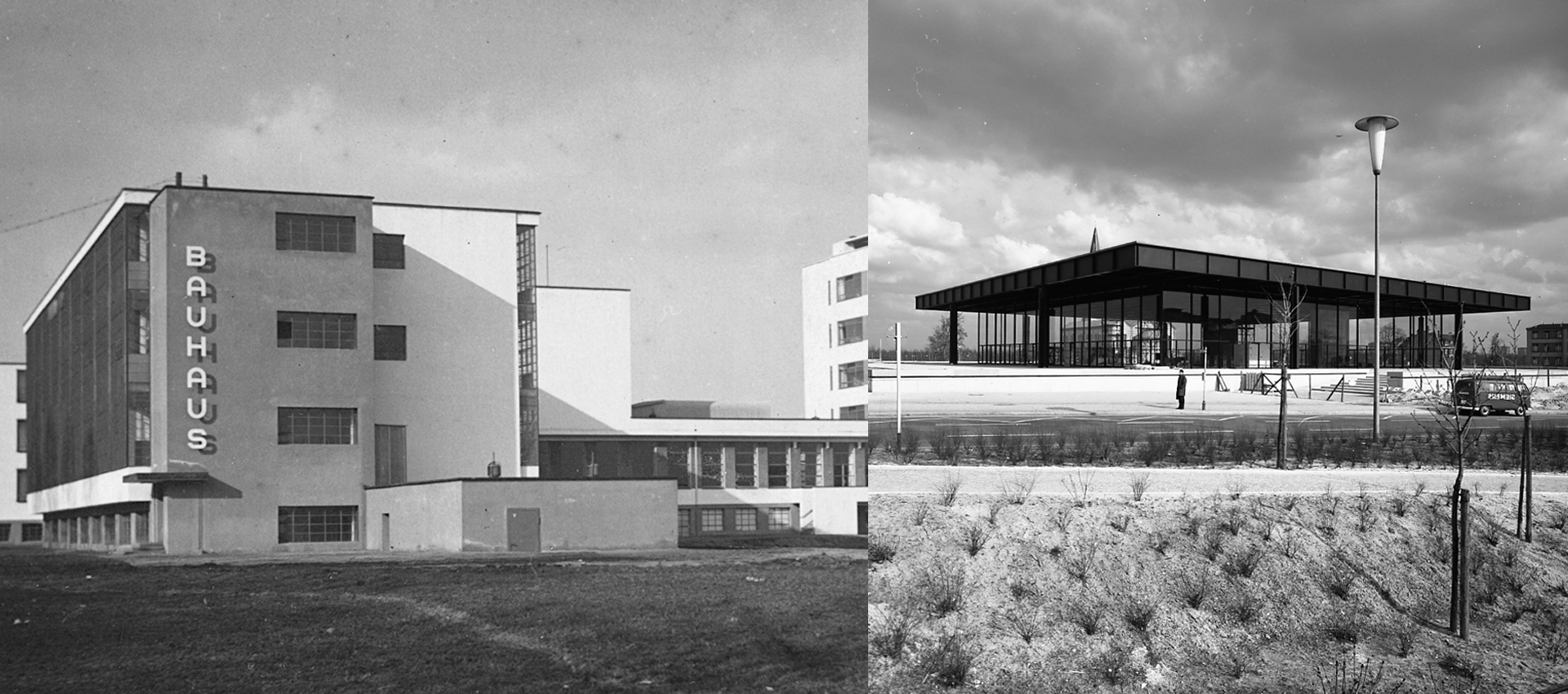

Gisela Jahn, langjährige Sekretärin Riefenstahls, erbte den Nachlass nach dem Tod von Riefenstahls Mann Horst Kettner und bot ihn der SPK als Schenkung an. Er wurde in über 700 Umzugskartons nach Berlin transportiert und dort 2018 nach Sachgruppen auf die Staatsbibliothek (schriftlicher Nachlass), Kunstbibliothek (fotografischer Nachlass), Ethnologisches Museum (Ethnografika) und Stiftung Deutsche Kinemathek (filmischer Nachlass) aufgeteilt.

Riefenstahl hatte ihr Archiv umfassend zusammengesammelt, aber auch immer wieder in den Bestand neuarrangierend eingegriffen. Zu erwarten war daher ein durch sie selber gefilterter Blick auf eine führende Vertreterin nationalsozialistischer Propaganda und Kultur. Ebenfalls wichtig ist der Nachlass für ihre Nachkriegskarriere, die durch ihre vergeblichen Anläufe, wieder als Regisseurin zu reüssieren und ihren fortwährenden Kampf um die eigene Reputation geprägt ist. Erst mit ihren Fotografien aus den Nuba-Bergen in den 1960er und 70er Jahren kam der kommerzielle Erfolg zurück – auf Kosten der rassifizierend ausgebeuteten Porträtierten und in partieller Anknüpfung an die von ihr so wesentlich geprägte faschistische Ästhetik.

Wer entscheidet, wie mit den sensiblen Inhalten des Nachlasses (z.B. Verbindungen zum Nationalsozialismus und Bilder aus Afrika) umgegangen wird, und wie arbeiten Sie dabei mit Expert*innen aus verschiedenen Ländern und Organisationen zusammen?

In einem wissenschaftlichen Beirat sind neben namhaften Wissenschaftler*innen der Geschichts- und Medienwissenschaften, der Ethnologie und Filmwissenschaft auch Delegierte aus dem Zentralrat der Sinti und Roma und Kolleg*innen aus dem Jüdischen Museum versammelt. Dieses Forschungsnetzwerk bietet die Grundlage für die Erschließungsvorhaben.

Das erste Projekt war Riefenstahls Arbeiten aus den Nuba-Bergen gewidmet. Es nahm in einem Gegenentwurf zu den gängigen, so medienwirksamen Blickverengungen auf den "Mythos Riefenstahl" mit der Teilnahme von Vertreter*innen der Nuba Communities eine Verschiebung der Perspektiven vor. Die Fotografien und Filme werden von ihnen als Zeugnisse gesehen, die ihre Geschichte und materielle Kultur und teilweise nicht mehr praktizierte kulturelle Praktiken zeigen und somit von großer Bedeutung in aktuellen Identitätsdebatten sind. Es geht also darum, den Besitz der Bilder zu teilen – damit eigene Forschung und Deutung stattfinden kann.

Welche Schritte werden unternommen, um sicherzustellen, dass der Nachlass für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird?

Der Erschließungsprozess des Nachlasses ist mitten im Gang und wird auch wegen seiner Komplexität und des großen Umfangs noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Der schriftliche Nachlass in der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin wird im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Erschließungs- und Digitalisierungsprojekts aufgearbeitet. Die bereits zugänglichen Nachlassbestände werden über das Portal Kalliope nachgewiesen. Die Dokumente können im Handschriftenlesesaal der Staatsbibliothek eingesehen werden.

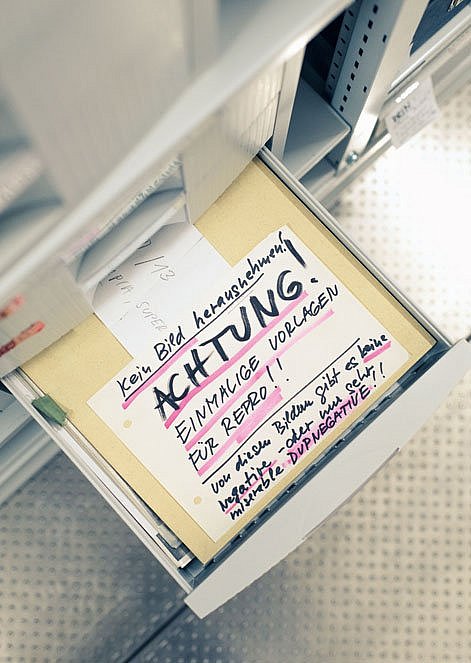

Der fotografische Nachlass ist im Museum für Fotografie zugänglich, sofern er inhaltlich bereits erschlossen wurde. Objekte können jedoch aus ethischen, konservatorischen oder rechtlichen Gründen nur eingeschränkt oder gar nicht für die Benutzung zur Verfügung stehen. Bitte richten Sie Ihre Anfrage per E-Mail.

Für den Zugang zu den von Riefenstahl gesammelten ethnologischen Objekten, die im Ethnologischen Museum liegen, schreiben Sie bitte ebenfalls eine E-Mail.

Die Evaluierung der Filmaufnahmen von Leni Riefenstahl ist noch nicht abgeschlossen. Bis dahin können diese Aufnahmen in der Audiovisuellen Sammlung der Deutschen Kinemathek weder zur Sichtung noch zur Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Bei Fragen schreiben Sie bitte eine E-Mail.

ForschungsFRAGEN

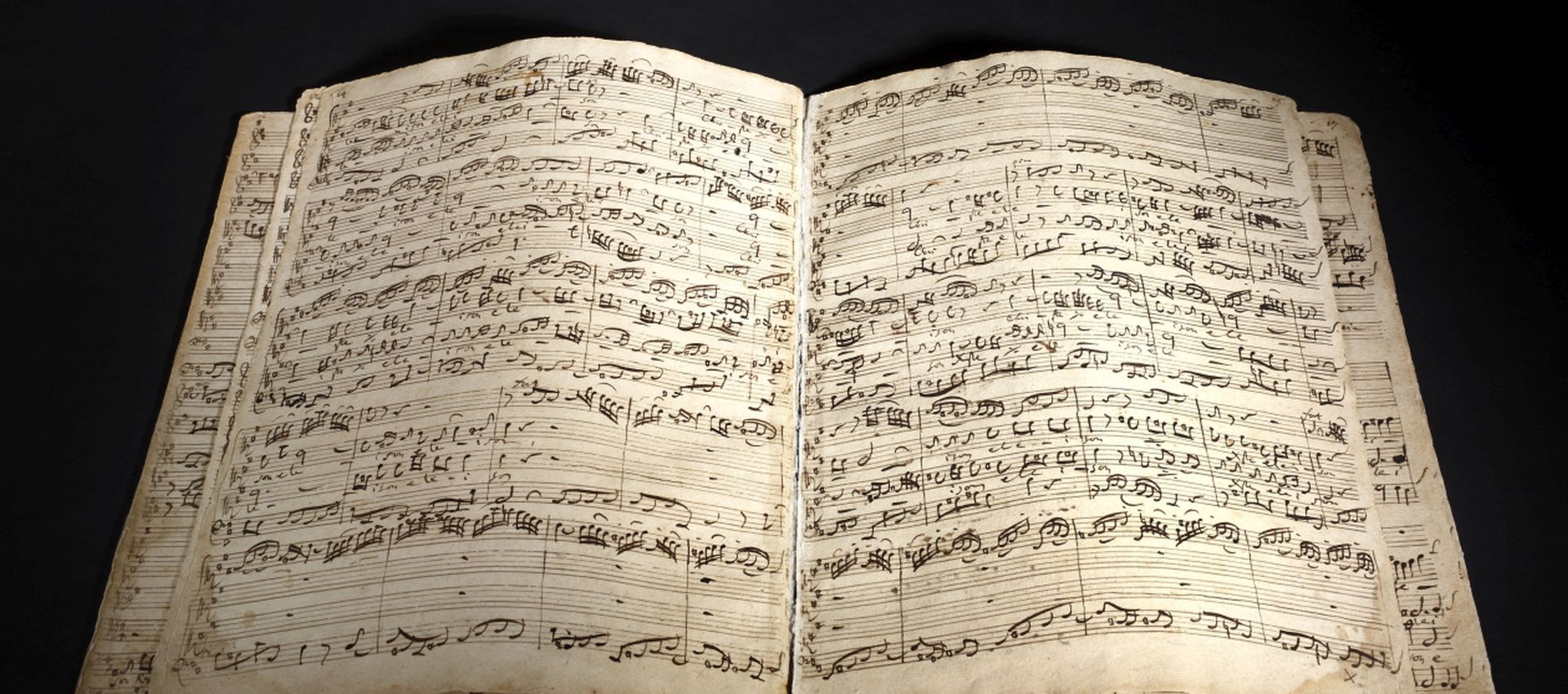

Wie restauriert man eigentlich Papier? Woran erkennt man, ob ein Gemälde echt ist? Und wie spielt man denn nun Beethoven richtig? Mit den ForschungsFRAGEN geben wir Ihnen die Gelegenheit, uns Ihre Fragen zu stellen. In jeder Ausgabe des Forschungsnewsletters beantwortet ein*e Wissenschaftler*in aus der SPK ausgewählte Fragen aus der Community zu einem speziellen Thema.

Was war der überraschendste Fund in Riefenstahls Nachlass?

Erste Sondierungen im Archiv, über die wir in der Zeitschrift für Ideengeschichte berichteten, haben weniger überraschende als vielmehr bezeichnende Funde zu Tage gefördert. So erwies sich das von Riefenstahl für sich als ihre erste Fotografie reklamierte Porträtaufnahme eines Schauspielers als das Werk des Standfotografen Hans Casparius, das sie für sich ohne Skrupel vereinnahmte. Dies steht exemplarisch für jene eigentümliche Form der Nachjustierung biografischer und werkbezogener Fakten, die ihre autobiografischen Schriften wie auch die Interviews mit ihr prägt.

Von der ebenso tiefen wie hochgradig stilisierten Verehrung, die Riefenstahl im NS-Staat genoss, erzählt der im Nachlass bewahrte Fanbrief eines Blockwarts aus dem Jahr 1934. Und über eine mit Wildfell überzogene Handtasche Riefenstahls, die in den Fotografien und Filmen aus den Nuba-Bergen einen prominenten Auftritt hat, ist mehr über Riefenstahls aggressiven, entlarvenden Hang zum Arrangieren von vermeintlichen Wirklichkeiten zu erfahren.

Weiterführende Links

- Projekt zum Riefenstahl-Nachlass

- Symposium „Discussing the Project ‚Nuba Images by Leni Riefenstahl‘“

- Website des Pan-Nuba Council

- Zur derzeitigen politischen Lage im Sudan

- Blogbeitrag: Im Hexenhäuschen: Zu Besuch bei Leni Riefenstahl

- Der aktuelle Kinofilm „Riefenstahl“

- Interview: Die Neuentdeckung der Leonore Mau