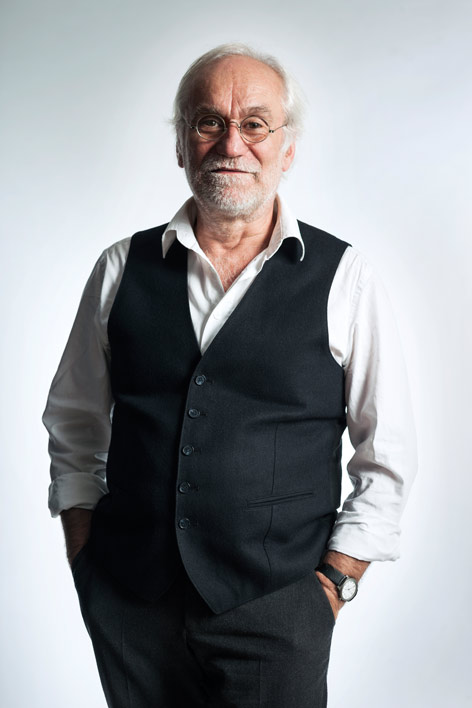

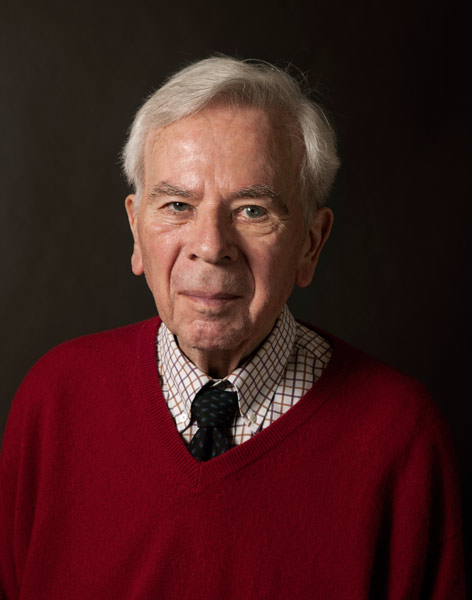

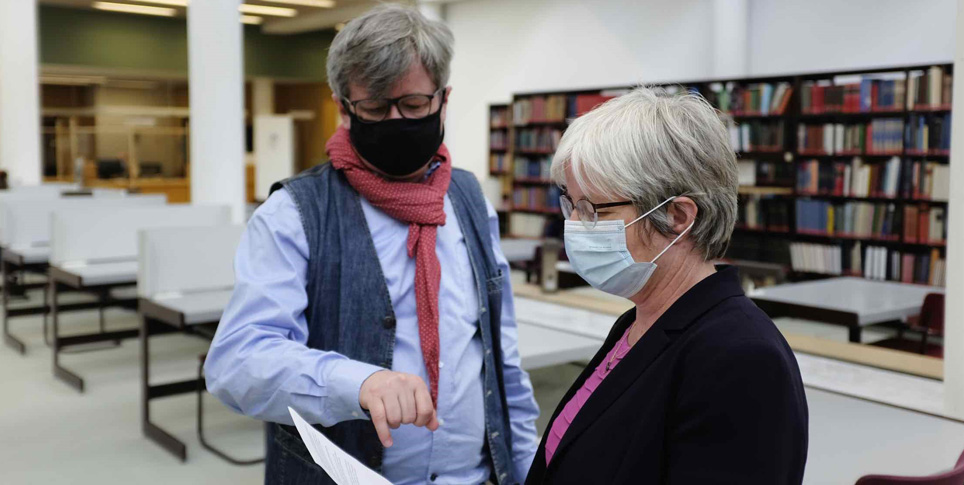

Gabriele Kaiser und Katrin Böhme kuratieren die Ausstellung „Die Vogel-WG. Die Heinroths, ihre 1000 Vögel und die Anfänge der Verhaltensforschung“ im Stabi Kulturwerk. Die Ausstellung erzählt die unglaubliche Geschichte von Oskar, Magdalena und Katharina Heinroth, die Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrer Berliner Mietwohnung die Küken von 250 verschiedenen Vogelarten aufzogen und wissenschaftlich erforschten – vom winzigen Zaunkönig bis zum riesigen Seeadler. Hier beantworten die beiden Wissenschaftlerinnen Ihre Fragen

Wie wurden die Tiere und ihr Verhalten vorher erforscht? Und weiß man, wie die Heinroths auf die Idee kamen, Vögel in ihrer Wohnung zu halten? Woher kamen die Vögel?

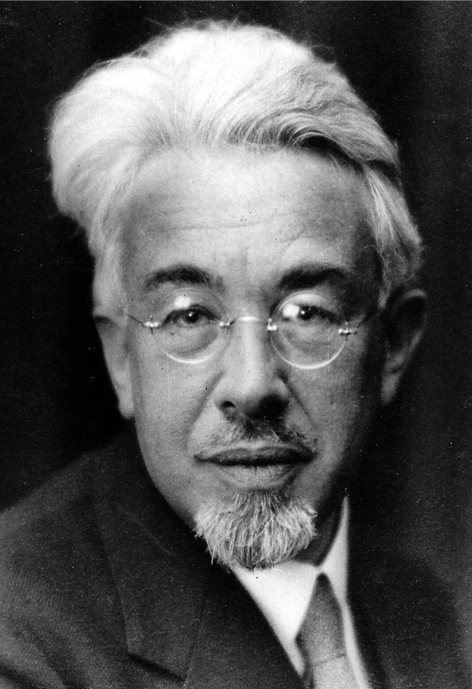

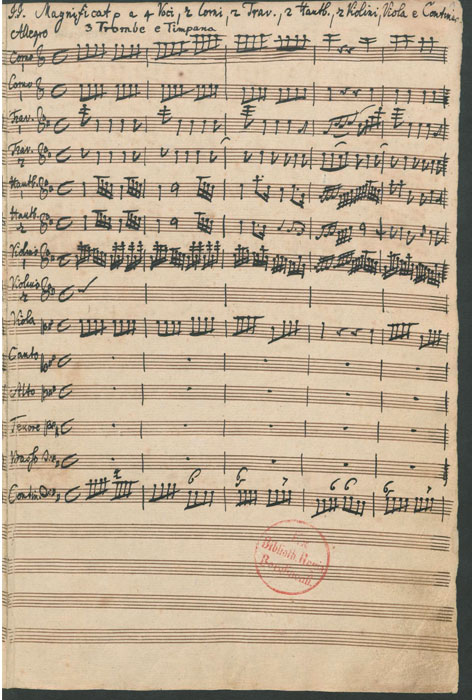

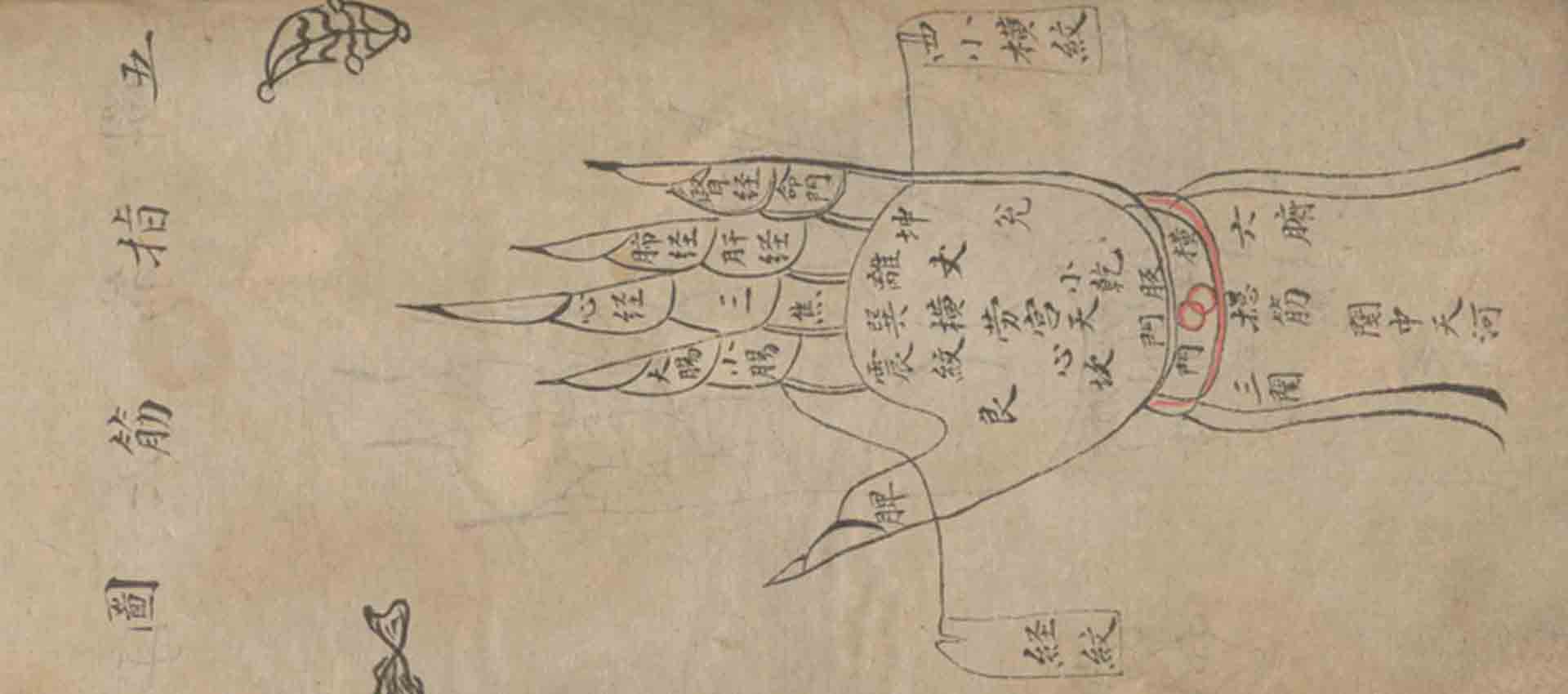

Die Ornithologie des 19. Jahrhunderts als Teil der Naturkunde kann vor allem als sammelnde Wissenschaft beschrieben werden, in der die Kenntnis bzw. Beschreibung der Arten und ihrer Verwandtschaftsverhältnisse im Sinne einer systematischen Ordnung im Mittelpunkt standen. Fragen nach der Kommunikation oder artspezifischem Verhalten waren zu dieser Zeit unbekannt. Eine der Pionierleistungen Oskar Heinroths bestand ja darin, Verhaltensmuster – in seinem konkreten Fall anhand von Entenvögeln – unter artspezifischen Gesichtspunkten zu betrachten. Er erkannte, dass sich die Verhaltensmuster je nach Art unterschieden und dass diese Muster ebenso wie morphologische oder anatomische Merkmale Auskunft über die stammesgeschichtlichen Verwandtschaftsverhältnisse geben. In einer seiner frühesten Arbeiten zu diesem Thema verwendet er für die vergleichende Verhaltensforschung erstmalig den Begriff „Ethologie“.

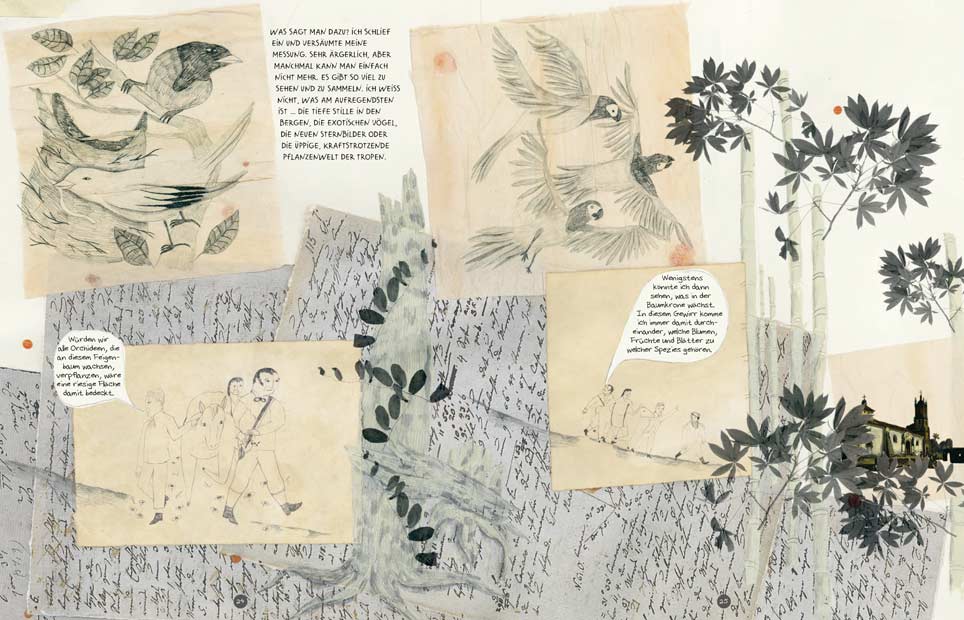

Die Aufzucht der Vögel erfolgte zumeist vom Ei an, also anfangs durch „Ausbrüten“, später dann in einem selbstentwickelten Brutschrank. Die Eier der Vögel entnahmen Magdalena und Oskar während ihrer zahlreichen Exkursionen in das Berliner Umland und weit darüber hinaus in der Natur.

Nestersuche und Eientnahme gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts zur gängigen wissenschaftlichen Praxis in der Ornithologie. Auch der Handel und die Haltung von Wildvögeln gehörten zum Alltag. Angetrieben durch leidenschaftliches Interesse an der Vogelkunde und am Leben der Vögel wurde aus einer anfänglichen Liebhaberei vor allem Magdalenas ein langjähriges und kräftezehrendes Projekt. An dessen Ende stehen nach 28 Jahren Aufzuchtarbeit mehr als 250 Arten in rund 1000 Vogelindividuen und ein vierbändiges Buch, das die Anfänge der Verhaltensforschung in Deutschland markiert.

ForschungsFRAGEN

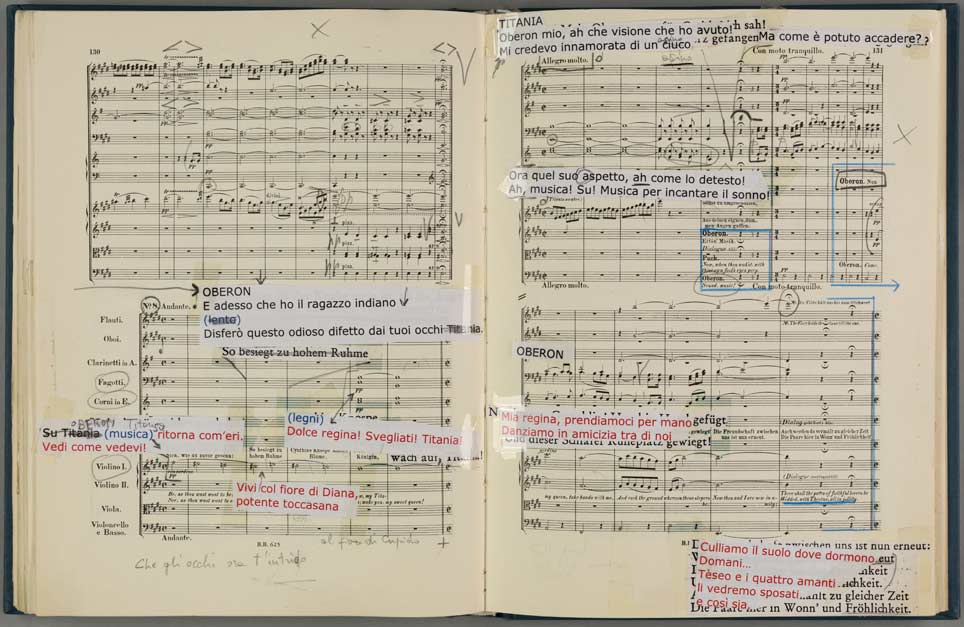

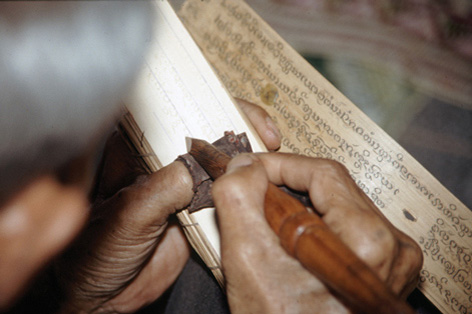

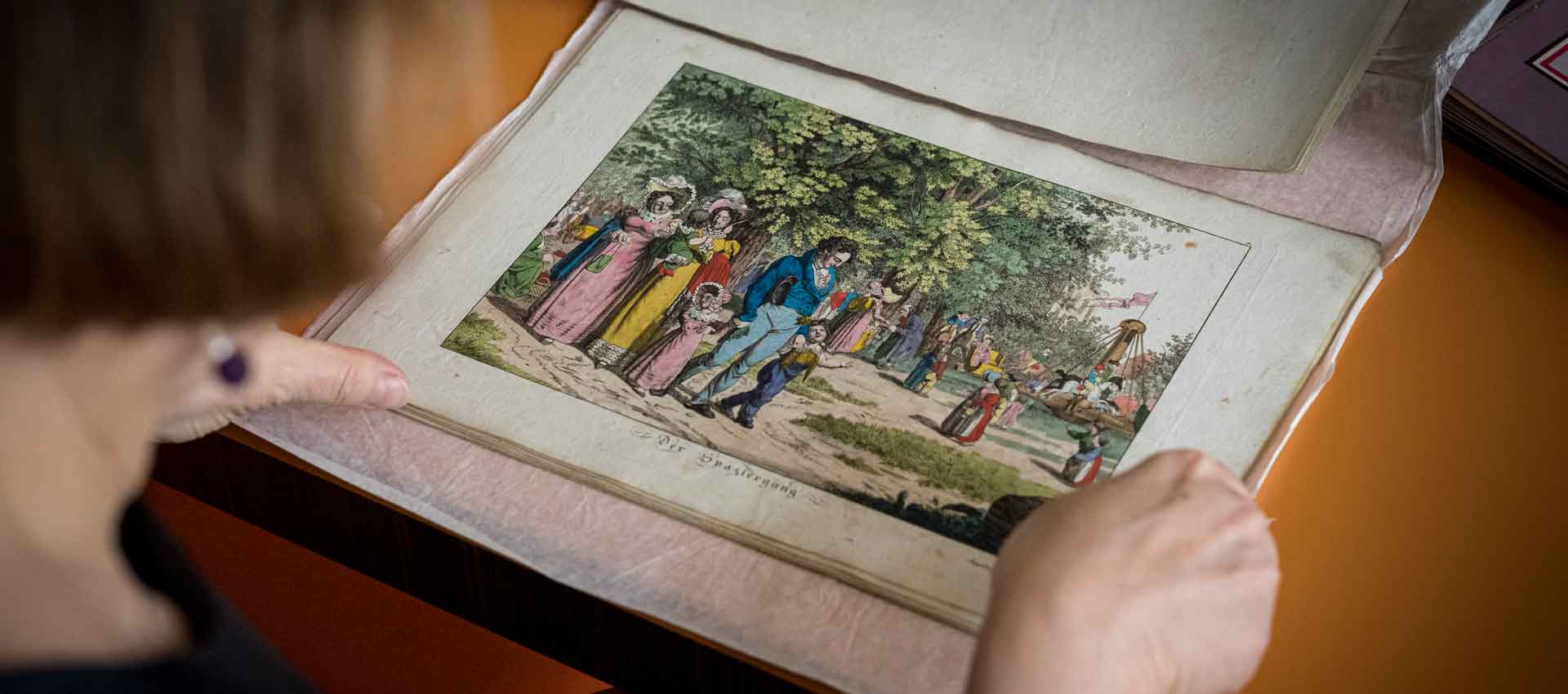

Wie restauriert man eigentlich Papier? Woran erkennt man, ob ein Gemälde echt ist? Und wie spielt man denn nun Beethoven richtig? Mit den ForschungsFRAGEN geben wir Ihnen die Gelegenheit, uns Ihre Fragen zu stellen. In jeder Ausgabe des Forschungsnewsletters beantwortet ein*e Wissenschaftler*in aus der SPK ausgewählte Fragen aus der Community zu einem speziellen Thema.

Wie sah es denn mit dem Tierschutz aus? Kann man so viele unterschiedliche Vögel überhaupt artgerecht in einer Wohnung halten? Und was sagte der*die Vermieter*in der Heinroths dazu?

Um bei der Haltung und Aufzucht von Vögeln erfolgreich zu sein, ist eine Umgebung erforderlich, die den Bedürfnissen des Tieres entspricht. Andernfalls würde das Tier sterben. Die große Anzahl der Vogelarten zeigt, dass die Heinroths in der Lage waren, artgerechte Bedingungen zu schaffen. So hatte die Wasseramsel, die in der Natur an fließenden Gewässern lebt, einen kleinen Bachlauf in ihrem Käfig. Der Mauersegler verbringt sein Leben in der Luft; er frisst, er schläft, er paart sich während des Fluges. Bei den Heinroths wurde ihm ein sogenanntes Seglerheim eingerichtet, das ihm kurzzeitiges Rasten erlaubte. Ansonsten flog er durch die Wohnung. Der Specht hackte Löcher in den Schrank, während ein Baumläufer am Hosenbein des Hausherrn entlanglief. Mit anderen Worten, die Tiere nahmen die häusliche Umgebung als ihren Lebensraum wahr und verhielten sich entsprechend.

Mit der Nachzucht von Nachtschwalben wurden die Heinroths auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Nachtschwalben, früher auch Ziegenmelker genannt, sind nachtaktive Vögel, die Insekten während des Fluges mit dem weitaufgerissenen Schnabel einfangen. Ihre Haltung und Zucht galten als unmöglich. Magdalena und Oskar gelang es nun, auf einem Berliner Vogelmarkt aus Mitleid gekaufte Jungtiere aufzuziehen. Und offenbar fühlten sich die Tiere bei den Heinroths so wohl, dass sie sich tatsächlich im Jahr darauf paarten, brüteten und Nachwuchs hatten. Dessen nicht genug, folgte auf die erste Brut gleich noch eine zweite erfolgreiche, so dass am Ende neben den Elternvögeln Kuno und Nora sogar weitere 6 Nachtschwalben bei den Heinroths zu Hause waren. Die in der Natur am Boden brütenden Tiere suchten sich dazu übrigens ein Schweinefell aus, das auf dem Wohnzimmerboden lag.

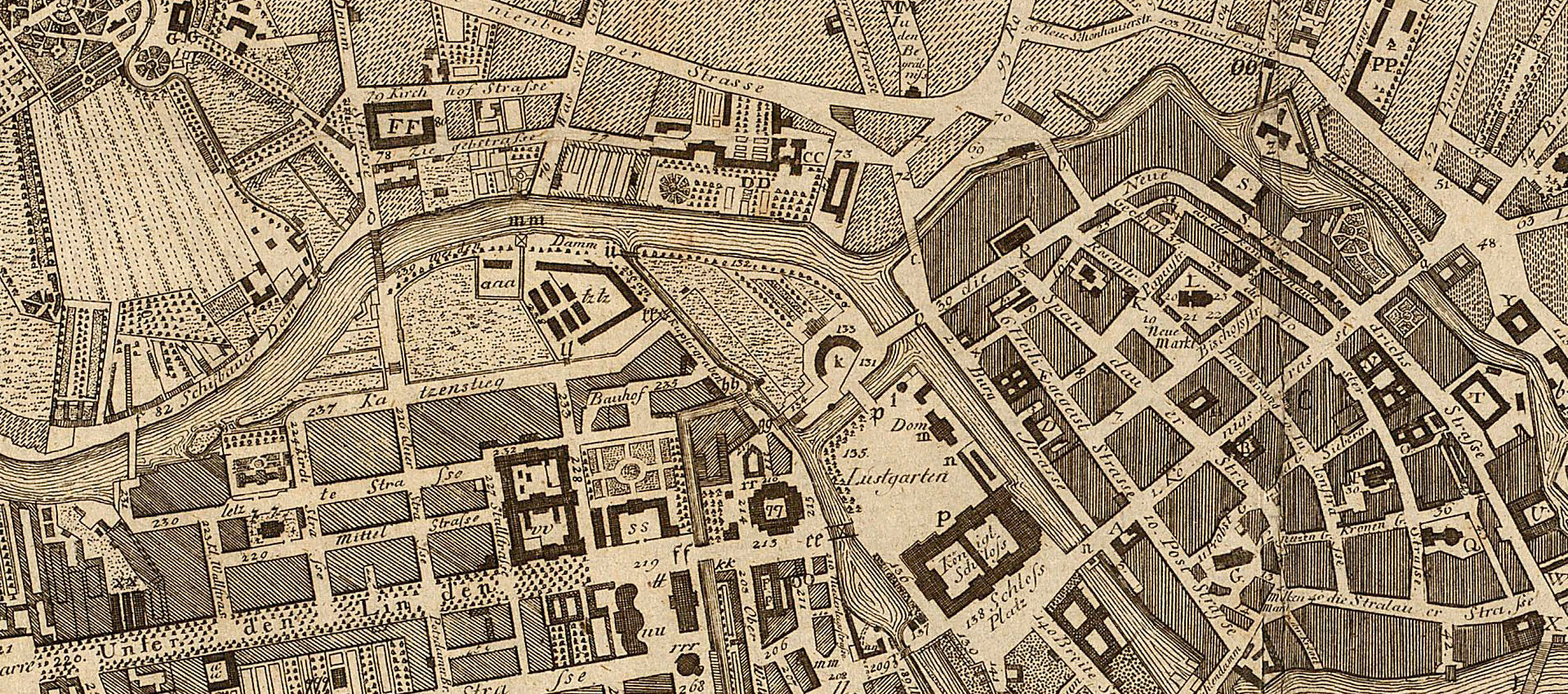

Mit dem Bau des Berliner Aquariums, dessen Direktor Oskar Heinroth war, konnten sie dort 1913 eine Dienstwohnung beziehen. Bis zu diesem Zeitpunkt wohnten sie in einer Mietwohnung in Berlin-Friedenau. Die Nachbarn beschwerten sich gelegentlich über Gerüche und Geräusche. Trotzdem hat das Forscherpaar weiter die Tiere in der Wohnung halten dürfen.

Verfälschten die unnatürliche Umgebung und der enge Kontakt zu Menschen nicht das Verhalten der Tiere?

Mit dieser Frage waren sogar schon die Heinroths konfrontiert! Ihre Antwort kann man in der Einleitung zum ersten Band der „Vögel Mitteuropas“ nachlesen. Und ergänzend hinzufügen: Die genauen Beobachtungen und Erkenntnisse der Heinroths führten ja unter anderem dazu, dass in der Folge zwischen instinktivem, also angeborenem, und erlerntem Verhalten unterschieden wurde. Dabei beschrieben Oskar und Magdalena etliche Phänomene erstmalig, wie die Prägung der gerade geschlüpften Küken auf die dabei anwesende Person oder das Erlernen des Gesangs durch Hören anderer Vogelgesänge. Beispielsweise die Eiderente Edda, die im Zug von Schweden nach Hause schlüpfte und fortan Magdalena als erste Bezugsperson wahrnahm. Oder die Nachtigall Ferdinand, die Teile des Gesangs einer Mönchsgrasmücke nachahmte, da beide gleichzeitig gehalten wurden. Der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz sah in Oskar Heinroth seinen wichtigsten Lehrer und hat viele dieser Beobachtungen später in Theorien wissenschaftlich verankert.

Welche Entdeckungen haben die Heinroths gemacht, die Sie nachhaltig beeindruckt haben?

Es ist weniger eine einzelne Entdeckung, die fasziniert, sondern vielmehr das leidenschaftliche Interesse an den Vogelaufzuchten und dem Leben der Vögel, das den gesamten Alltag und das doch sehr ungewöhnliche Familienleben bestimmten. Während der alljährlichen Aufzuchtzeiten von Frühjahr bis Herbst hielten sie ungefähr 30 bis 35 Vogelarten, die alle passendes Futter erhalten und deren Käfige oder Nester penibel sauber gehalten werden mussten, um Krankheiten zu vermeiden. Die Hingabe zu den Tieren über einen fast dreißigjährigen Zeitraum hinweg führte letztlich ja auch zu massiven gesundheitlichen Problemen der Pflegeeltern, die aber in Kauf genommen worden sind. Die Liebe und Verbundenheit zwischen Magdalena und Oskar war dafür sicher ein Kraftquell. Ihre genaue Beobachtungsgabe und die detaillierte wissenschaftliche Dokumentation ermöglichten Erkenntnisse über die Individualentwicklung von Vogelarten, ihre artspezifische Kommunikation und Verhalten, welche die Anfänge der Verhaltensforschung in Deutschland markieren.

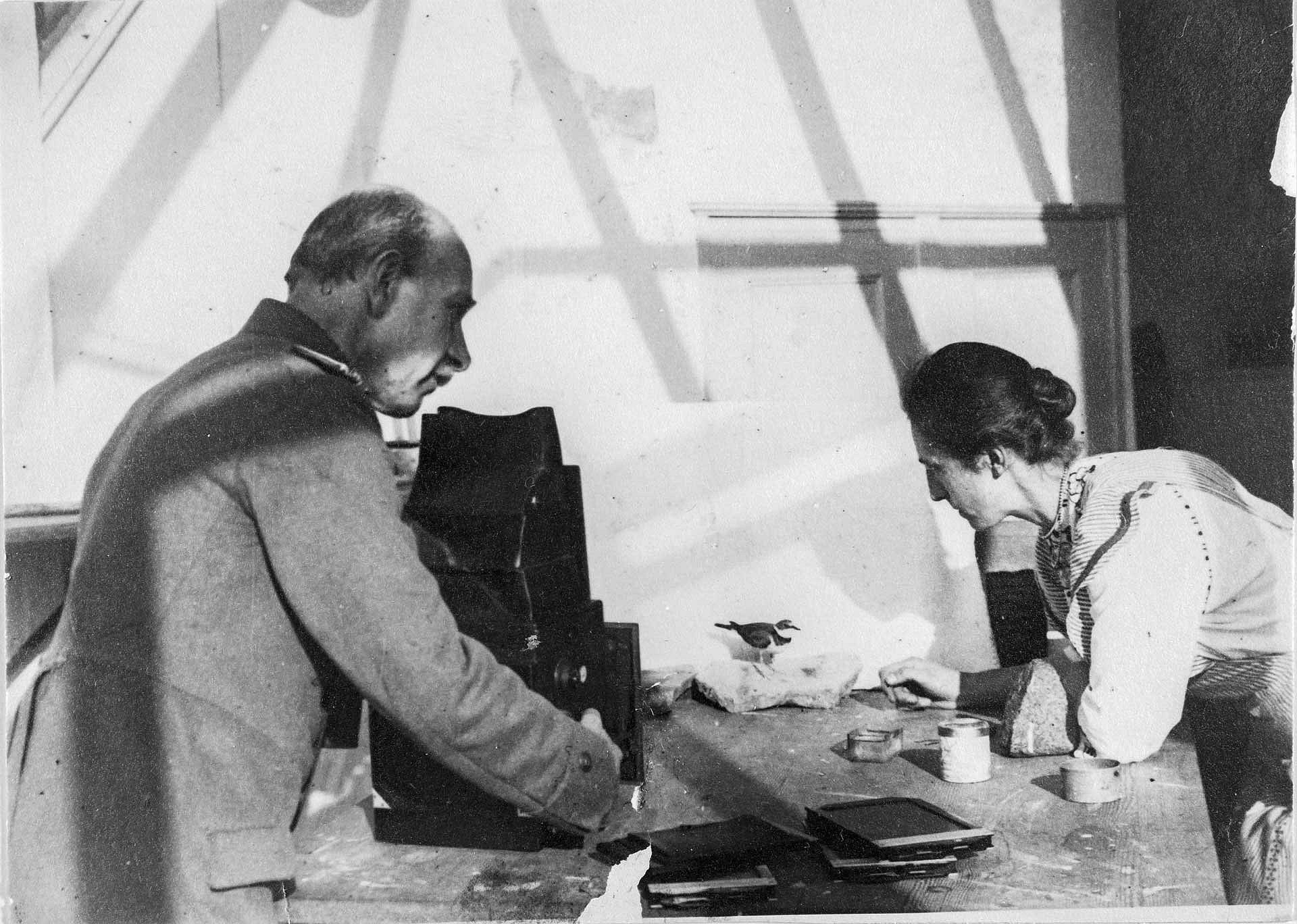

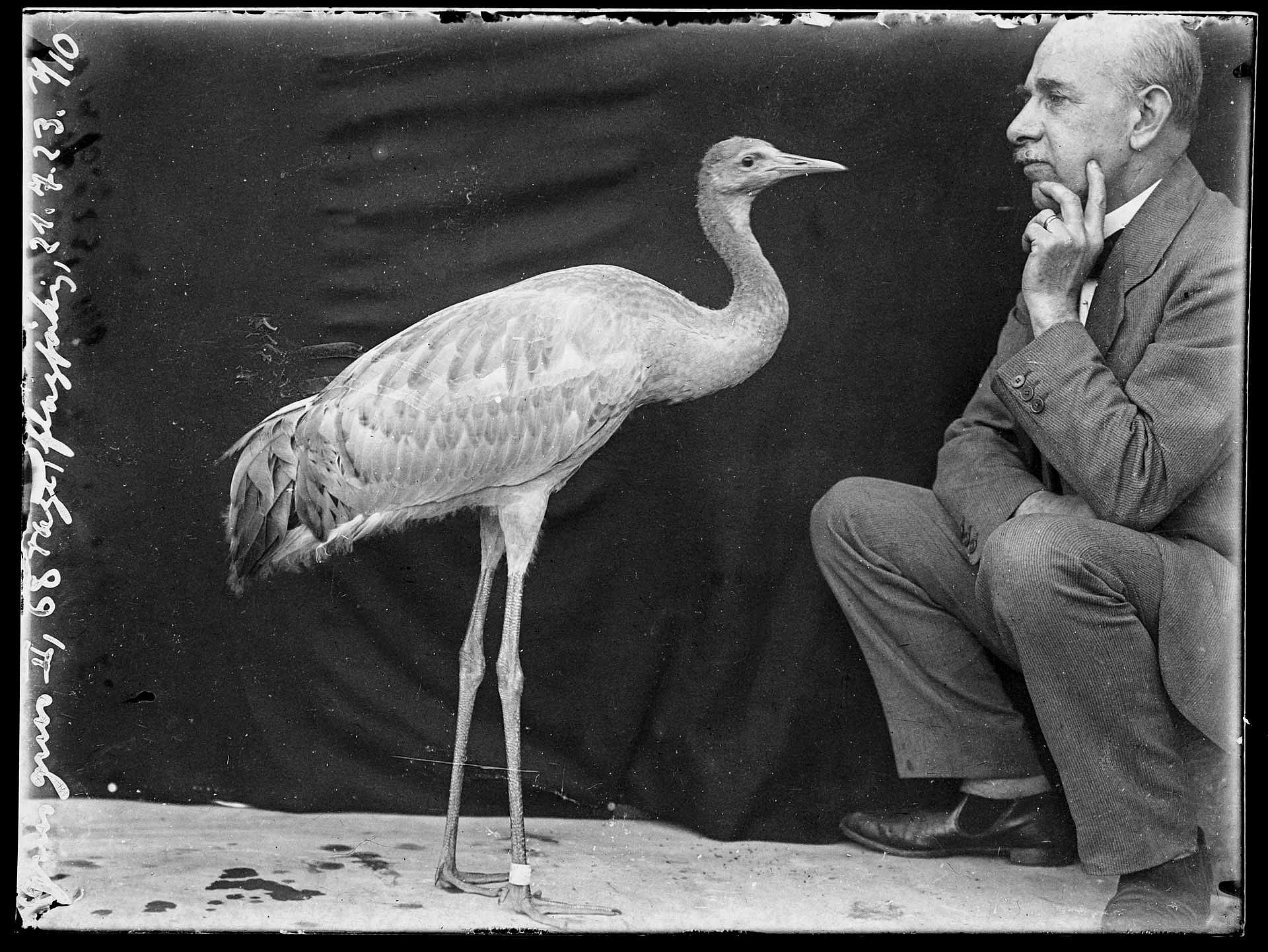

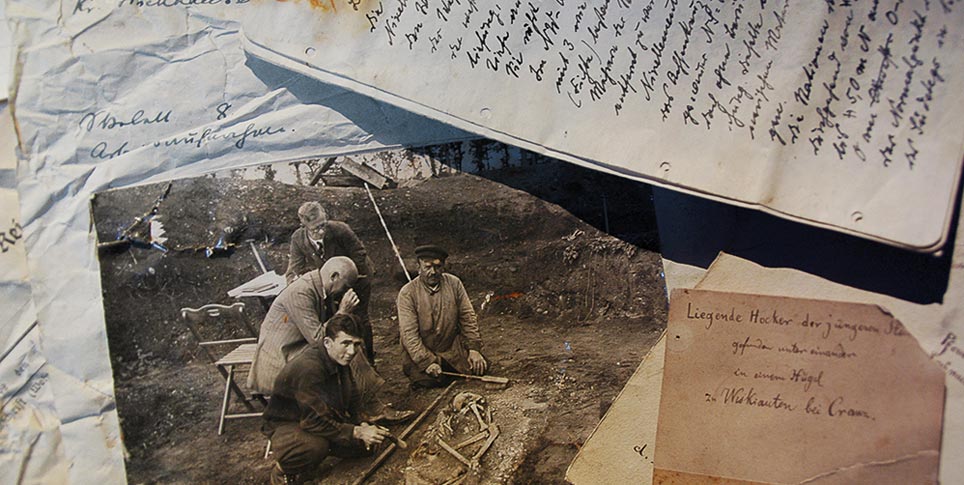

Zudem befinden sich im Nachlass tausende von Fotografien. Zur täglichen Routine der Vogelaufzuchten gehörte die fotografische Dokumentation, bei der Oskar die Plattenkamera bediente und Magdalena die Aufgabe zukam, die Vögel in Position zu bringen - eine Aufgabe, die es je nach Art in sich hatte. Zum Teil waren auch etliche Leeraufnahmen ohne Glasplatten-Negativ notwendig, um das Tier an das Geräusch des Auslösers zu gewöhnen. Am Ende gelang ihnen beiden aber das scheinbar unmögliche: dass die Vögel auf den Fotos sogar entspannt wirken.

Welche Rolle spielten die Frauen von Oskar Heinroth, Magdalena (1883-1932) und Katharina (1897-1989) Heinroth? Katharina übernahm nach dem Tod Magdalenas ja quasi nahtlos. Werden sie in der Ausstellung besonders gewürdigt?

Die Ausstellung erzählt die Geschichte nicht allein von Oskar, sondern natürlich auch von Magdalena und Katharina, die in jeweils eigenen Vitrinen thematisiert werden.

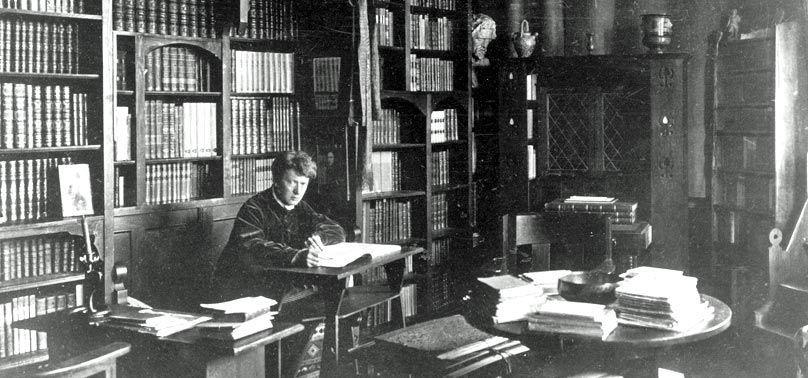

Magdalena war die Seele der Vogel-Aufzuchten. Ohne ihre Hingabe, Fürsorge und Einfühlungsvermögen wäre das ganze undenkbar. Sie leistete die hauptsächliche Pflegearbeit und war für die Beschaffung des Futters, für die Reinhaltung der Käfige und für die Fütterung der Pfleglinge verantwortlich. Oskar war ja nicht nur als Assistent im Berliner Zoo, sondern dann vor allem auch ab 1913 als Direktor des Aquariums beruflich voll ausgelastet. Die Studien an den Vögeln waren quasi sein Hobby.

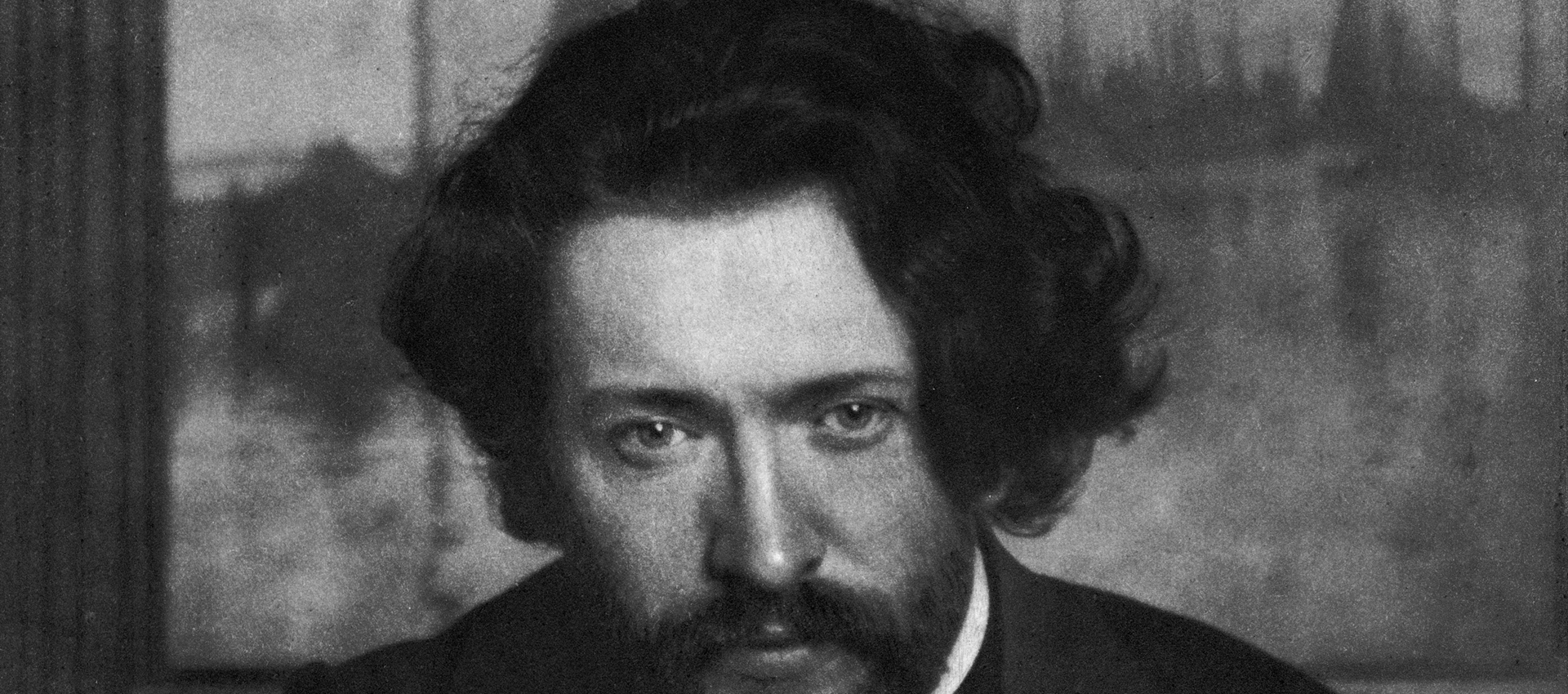

Die zahlreichen Fotografien zeigen Magdalena als eine junge, selbstbewusste und lebensfrohe Frau. Als Tochter aus gutbürgerlichem Hause erhielt sie eine Ausbildung als Tierpräparatorin im Berliner Naturkundemuseum in der Invalidenstraße. Offenbar hatte sie die nötige Willensstärke, ihr frühzeitig vorhandenes Interesse an Tieren auch beruflich zu verfolgen und diesen ungewöhnlichen Berufswunsch durchzusetzen. Im Naturkundemuseum lernte sie dann übrigens Oskar Heinroth kennen.

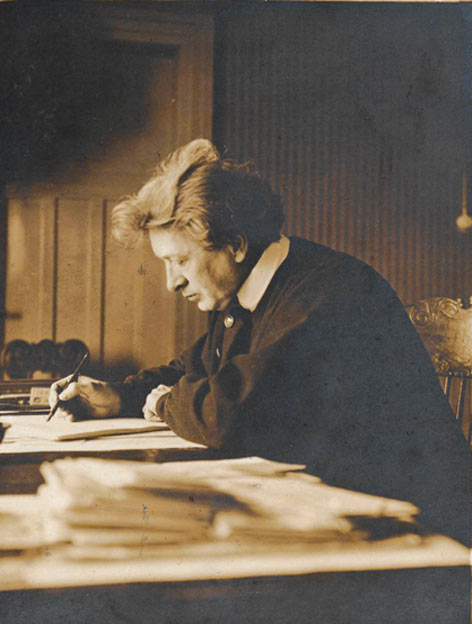

Katharina war studierte und promovierte Biologin. Auch hier spielt das gemeinsame Interesse für die Ornithologie und Biologie im Allgemeinen eine große Rolle. Die Vogel-WG als gemeinsamer Ort für das Leben und die Haltung von Vögeln war allerdings im Wesentlichen mit dem Ende der Arbeiten an dem Buch „Die Vögel Mitteleuropas“ beendet. Katharina forschte über Verhaltensweisen von Tauben, wozu auf dem Dach des Aquariums ein Taubenschlag eingerichtet worden ist.

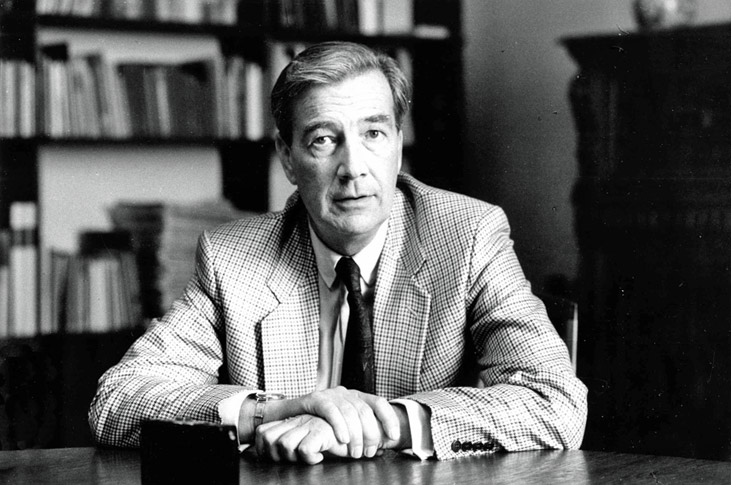

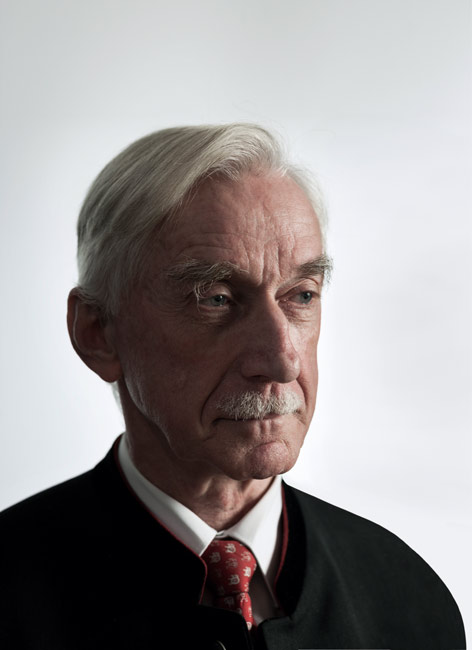

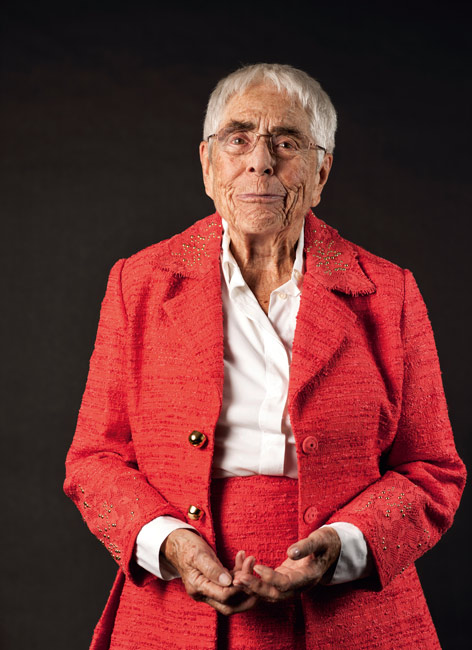

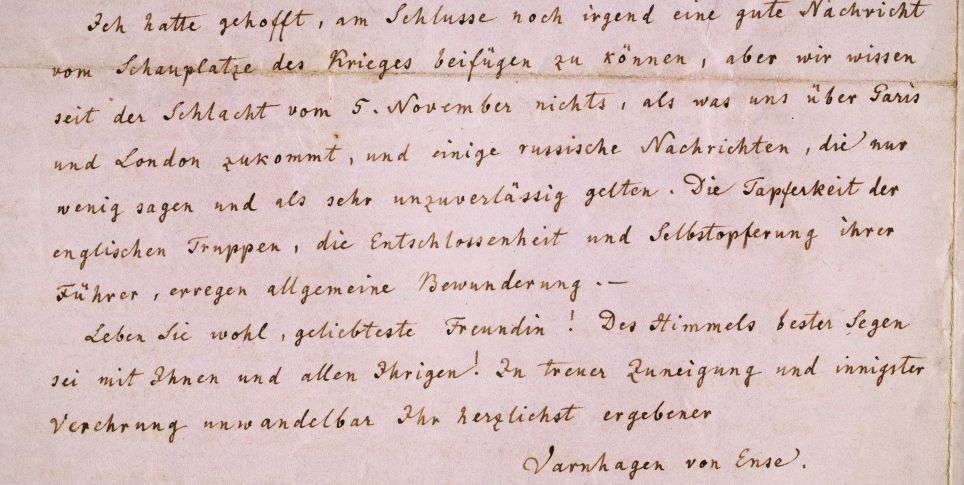

Das Aquarium und der Zoo wurden im November 1943 durch Bombentreffer zerstört und dabei zahlreiche Tiere getötet. Die Schilderungen dazu in dem „persönlichen Bericht“ Oskar Heinroths sind erschütternd. Eine ganz wichtige Aufgabe fiel Katharina in dieser Zeit zu, indem sie ihren schwer kranken Mann vertrat. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde Katharina Direktorin des Zoologischen Gartens, und war damit die erste Frau überhaupt in dieser Funktion. Unter ihrer Leitung wurde der Zoo Berlin wiederaufgebaut und zum Publikumsmagneten in Berlin. Trotz erfolgreicher Aufbauarbeit wurde sie 1957 nach Intrigen und Verunglimpfungen von dieser Funktion entbunden.

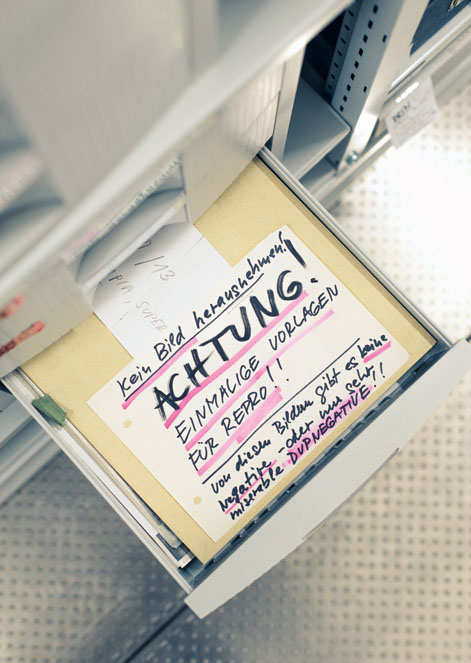

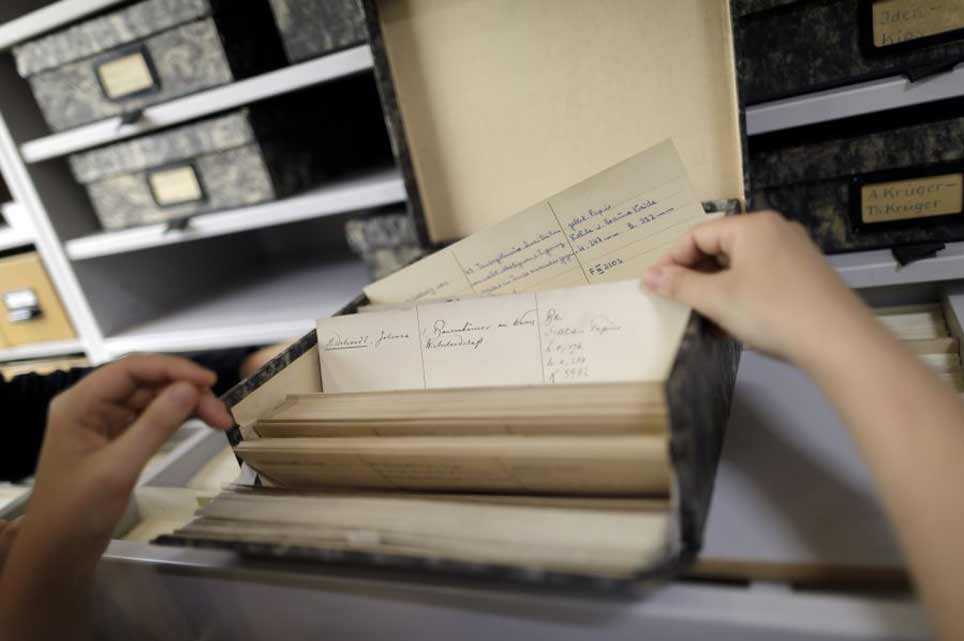

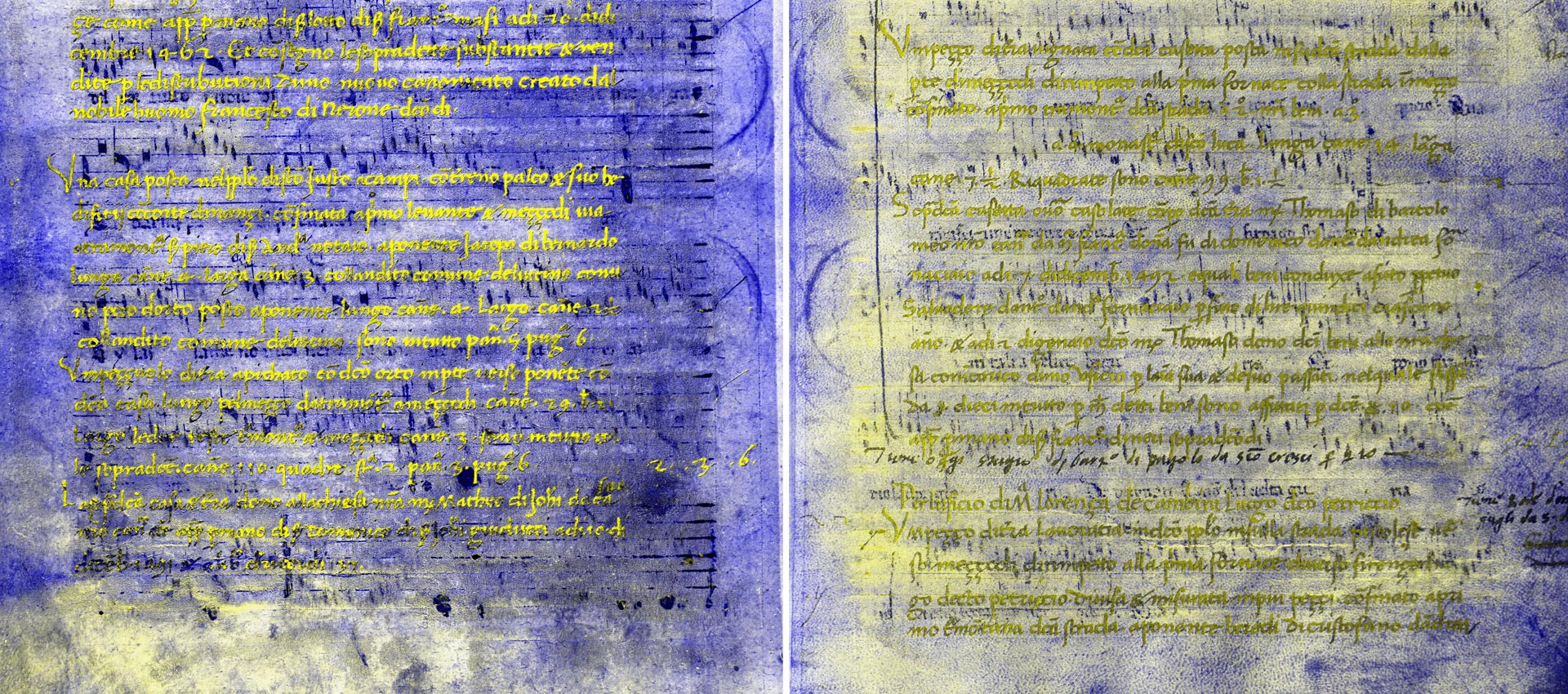

Katharina Heinroth rettete zum Kriegsende aus den Trümmern des Aquariums den Nachlass von Oskar und Magdalena, also die ganzen Archivmaterialien, die uns heute Auskunft über die Vogel-WG geben, und übergab sie 1980 der Staatsbibliothek. Sie hat damit einen Grundstein für die Entstehung der Ausstellung gelegt.

Sonderausstellung "Die Vogel-WG. Die Heinroths, ihre 1000 Vögel und die Anfänge der Verhaltensforschung"

- 13. Juni bis 14. September im Stabi Kulturwerk

- Mittwoch bis Sonntag: 10 – 18 Uhr

- Donnerstag: 10 – 20 Uhr

- Montag und Dienstag: geschlossen

Eintritt frei!