Das Richtfest von berlin modern zeigt: Hier entsteht ein neues Museum, das die Besucher*innen mitnimmt auf eine Tour d‘Horizon in nie dagewesener medialer Breite durch die wilde Kunst des 20. Jahrhunderts

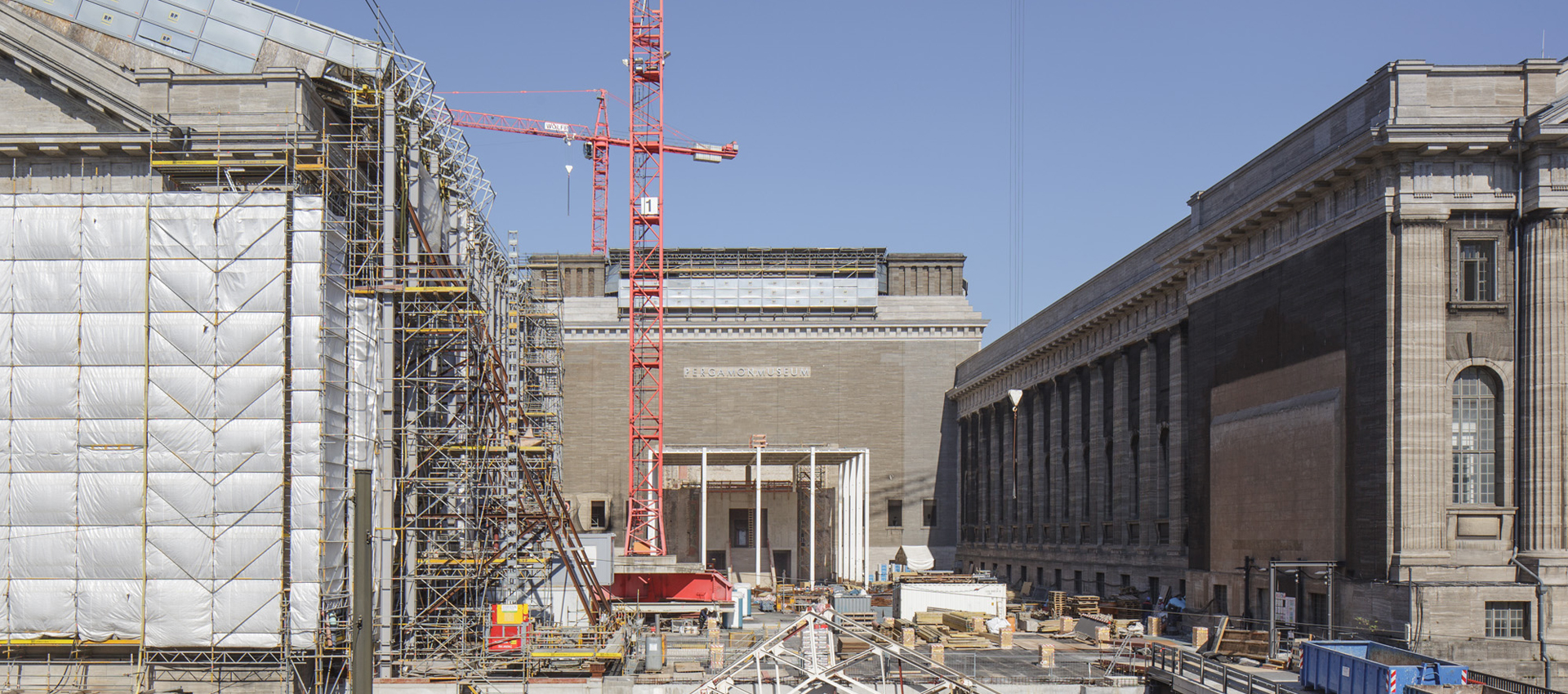

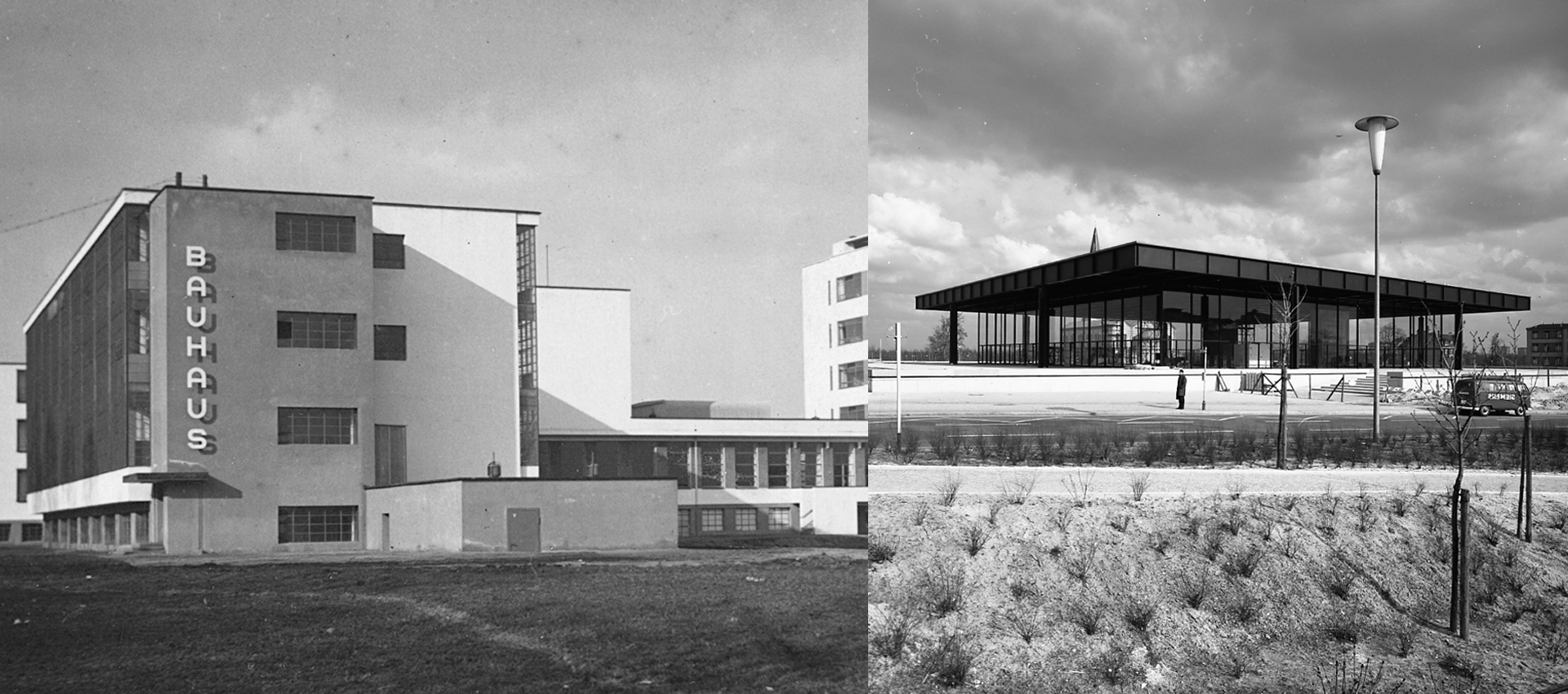

Über die Form des neuen Museums am Kulturforum, dem berlin modern, wurde wahrscheinlich jetzt schon alles gesagt. Scheune, Kunst-Aldi, archetypisches Haus für alle – ein Bau, der das Kulturforum vollenden und städtebauliche Heilung bringen soll. Inwieweit diese Vergleiche dann die Realität treffen oder ob das tatsächliche berlin modern die umtaufungsfreudigen Berliner*innen noch zu etwas anderem animieren wird, erwarten wir gespannt (zur Erinnerung: die benachbarte Mies’sche Neue Nationalgalerie wurde außer Tempel der Moderne auch schon Tankstelle genannt). Und schließlich war es in der Berliner Geschichte ja immer so, dass Häuser mit Spitznamen besonders ins Herz geschlossen wurden. Man denke nur an die „Schwangere Auster“ …

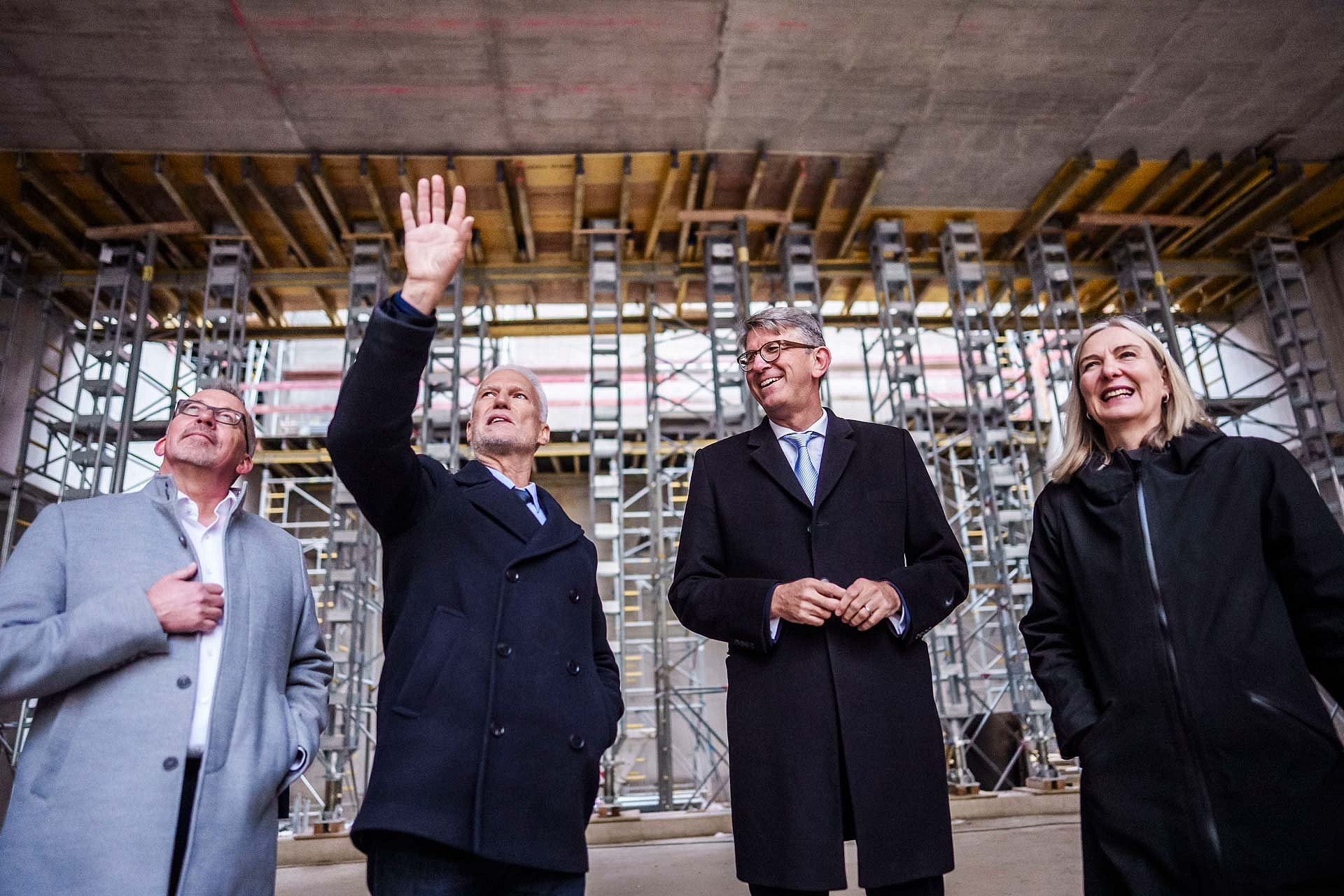

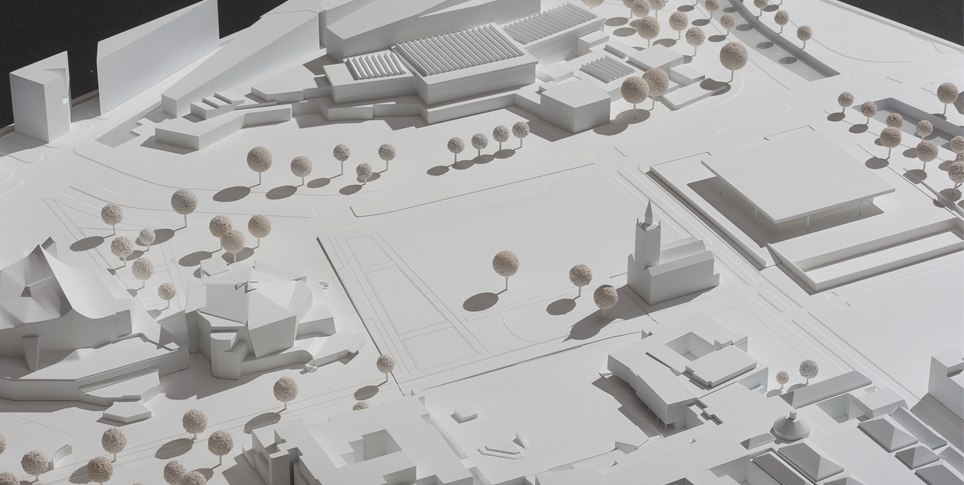

Das Richtfest am 17. Oktober und die beiden folgenden Tage der offenen Baustelle mit über 7.000 Besucherinnen und Besuchern zeigten eindrücklich, dass diese Formen sich nun auch endlich in der Wirklichkeit manifestiert haben: die Wände stehen bis zur Firsthöhe, Gäste des Kulturforums bekommen mittlerweile eine sehr gute Vorstellung davon, wie es denn mal aussehen kann, das neue, dienende Haus zwischen den beiden Ikonen.

Die Form steht also, jetzt geht es um die Inhalte: Was passiert im Inneren? Warum steht dieses Haus jetzt da und wieso ist das gut und wichtig? Was haben die Menschen davon? Zunächst könnte man die Frage diskutieren, ob es generell zu viele Museen geben kann.

Unabhängig von der Antwort: Wer in letzter Zeit in der Neuen Nationalgalerie zu Besuch war, war bestimmt erstaunt angesichts der Menschenmassen – egal ob Dienstagnachmittag oder Sonntagmittag, ob Andy Warhol, Lygia Clark oder „Zerreißprobe“. Schlange stehen an der Kasse, reger Durchlauf vor der Kunst und das, obwohl nur drei Prozent der fantastischen Sammlung der Nationalgalerie wegen Platzmangels gezeigt werden können. Der Erweiterungsbau scheint also nötiger denn je.

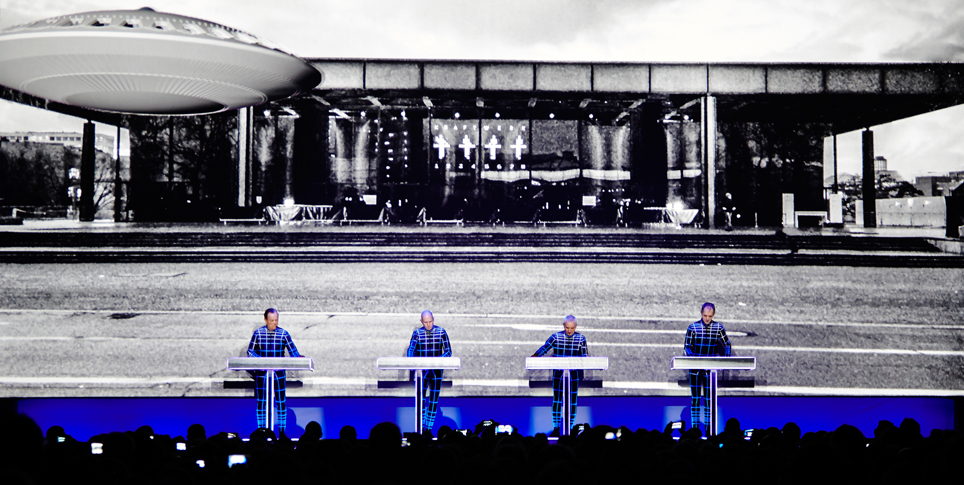

Berlin modern mit seinen 8.800 qm Ausstellungsfläche wird auf jeden Fall genug Raum für die Sammlung der Nationalgalerie haben. Aber ohne die Sammlungen von Ulla und Heiner Pietzsch, von Erich Marx und Egidio Marzona, ohne die Leihgaben von Gerhard Richter wäre dieses Haus, was die Kunst des 20. Jahrhunderts in der ganzen Breite zeigen will, mehr als nur lückenhaft. Deshalb ist dieses neue Museum auch eine Verbeugung vor den Sammlern und Mäzenen, die es durch ihr Engagement vielleich erst möglich gemacht haben. Und wenn dann auch noch Kunstbibliothek und Kupferstichkabinett mit ihren nicht minder reichhaltigen Beständen einziehen, dann muss es doch was werden mit der „Scheune“. Schon der Rohbau macht klar, dass hier der medialen Vielfalt und natürlich einem sich stetig auf diverse Medien ausweitendem Kunstbegriff gehuldigt werden wird. Nachdem jahrhundertelang vor allem Malerei und Bildhauerei als Kunst galten, kamen Anfang des 20. Jahrhunderts auch Fotografie, Film, Architektur, Typografie und Performance hinzu.

Man fragt sich schon, was ein Mensch aus einem vormodernen Jahrhundert, der die kulturellen Umbrüche der Moderne nicht erfahren hat, zu Beuys Environment „Das Kapital“, das u.a. aus einem Flügel, an den eine Axt gelehnt ist, einer Reihe mit ökonomischen Begriffen beschriebenen Schiefertafeln und einer Zinkwanne besteht, gesagt hätte und vor allem dazu, dass dieses Environment Herzstück von berlin modern und eine Schenkung von Erich Marx mit Symbolkraft war.

Andererseits würde wohl auch ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert die von Beuys geschaffene „soziale Plastik“ eventuell nicht auf Anhieb verstehen und fragen, ob das Kunst sei oder wegkönne. Und hier wird die große Stärke und Daseinsberechtigung von berlin modern liegen, die das Haus mit der so dringend ersehnten internationalen Strahlkraft versorgen wird: Es wird in einem Ausstellungsparcours den Weg der Kunst eines ganzen Jahrhunderts erzählen, dessen Ende vor lauter Umbrüchen, Katastrophen und Errungenschaften so viel anders aussehen wird als dessen Anfang.

Das funktioniert dank der einzigartigen wie politischen Sammlung der Nationalgalerie zum 20. Jahrhundert, die sich durch ihre enge Verbindung zur deutschen Gesellschaft, Politik und Geschichte auszeichnet. Die künftige Tour d’Horizon durch die Kunst des 20. Jahrhunderts geht übrigens durch beide Gebäude, Tempel und Scheune. Während im Mies van der Rohe-Bau vor allem Malerei und Skulptur der Klassischen Moderne gezeigt werden, wird der Fokus im Neubau auf der Kunst nach 1945 liegen. Vor allem die offenen Kunstformen nach 1960 – Konzeptkunst, Happening, Performance, Film, Video etc. – werden im berlin modern in voller Vielfalt präsentiert werden.

Eine Lieblingsfrage der Moderne war jene nach dem neuen Menschen und wie man in dieser Welt am besten Leben solle. Denn wenn alles neu und anders gemacht werden kann, ist natürlich die Frage: Wie? Darum ist der Weg der Moderne (und natürlich der Postmoderne) gesäumt von Ambivalenzen, Umbrüchen, Utopien und natürlich dem Scheitern. Und die Ästhetik wandert im berlin modern Hand in Hand mit Politik und Gesellschaft. Was heißt das nun konkret?

Es wird die Klassiker der „Europäischen Moderne“ geben, die in den Metropolen von Paris über Berlin bis Moskau zu blühen begann, mit kubistischen, expressionistischen, futuristischen Werken von Munch über Kirchner zu Picasso oder Paula Modersohn-Becker. Der Erste Weltkrieg als katastrophischer Einschnitt mit allen seinen Folgen auch für die Kunst wird sich in der Kunst von George Grosz oder Otto Dix widerspiegeln, die Kämpfe der Weimarer Republik um Demokratie und nicht zuletzt der internationalen Frauenbewegung zeigen sich bei Hannah Höch, Anni Albers, Meret Oppenheim oder Lotte Laserstein.

Die NS-Zeit wird u.a. mit einer Dokumentation der Diffamierungsausstellung „Entartete Kunst“ (1937) thematisiert, der Zweite Weltkrieg, die Shoah, der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki als Jahrhundertkatastrophen in Werken von Lee Miller, Horst Strempel, Helen Frankenthaler u.a. künstlerisch reflektiert. Ausgehend von den Exilerfahrungen jener Künstler*innen, die das kriegszerrissene Europa Richtung Nord- und Lateinamerika verließen, bekommen auch nicht-europäische Positionen der Moderne, beispielsweise von Gego, Ibrahim El-Salahi oder Fahrelnissa Zeid ihren Platz.

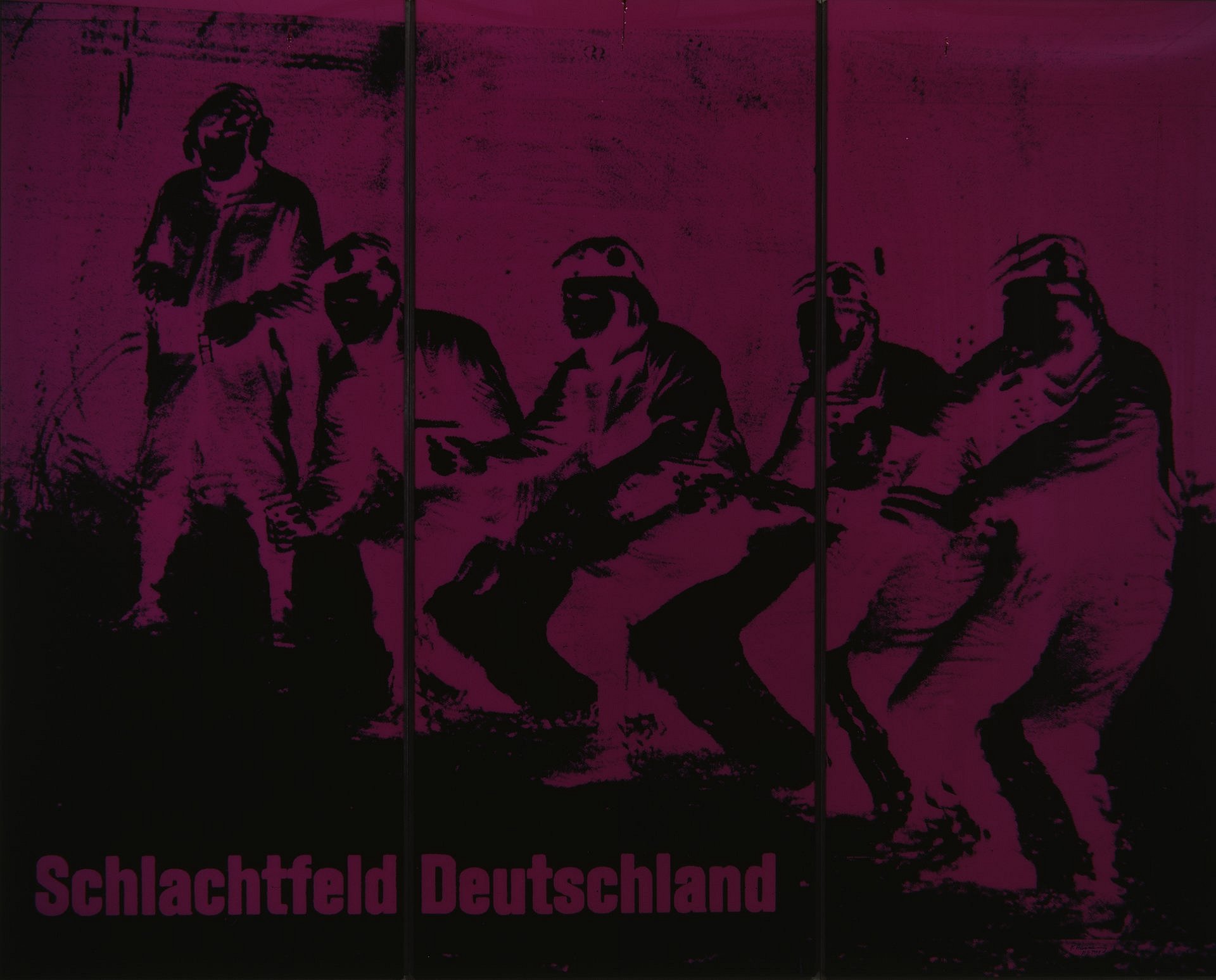

Dann geht es in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, die zunächst vom Kalten Krieg und der Polarisierung in Ost und West – der Welt, Deutschlands und Berlins – bestimmt war. Natürlich wird es DDR-Positionen von Willi Sitte, Wolfgang Mattheuer, Cornelia Schleime und Angela Hampel geben, aber ein großer neuer Gegensatz wird auf rein westlicher Seite zwischen der glatt ästhetischen Pop-Art Andy Warhols und der eher sperrigen, politisch aufgeladenen Kunst Joseph Beuys‘ aufgemacht und reflektiert werden.

Anhand der grenzüberschreitenden Kunst des Informel, der Fluxus-Bewegung oder auch in der neoexpressiven “Transavanguardia“ wird gezeigt, wie sich das 1957 durch die römischen Verträge begründete Freie Europa auf einen freieren Kunstbegriff ausgewirkt hat. Auch die Anliegen und Errungenschaften der 68er und der Frauenemanzipationsbewegungen in puncto gesellschaftlicher und kultureller Umwälzungen werden in Werken von Marina Abramovic, Hanne Darboven oder Katharina Sieverding dokumentiert.

Kunst von Rebecca Horn, Louise Bourgeois oder Christoph Schlingensief reflektiert den Wandel und die Aufbruchstimmung nach der Wiedervereinigung Deutschlands zum Ende des 20. Jahrhunderts und dann geht es schon zur Zeitenwende des 11. September 2001 und den darauf folgenden Radikalisierungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, diskutiert in Werken von Katharina Fritsch, Gerhard Richter oder der Atlas Group / Walid Raad.

Die Kunstbibliothek erzählt im berlin modern die Geschichte des vergessenen Tiergartenviertels und seiner Bewohner*innen: Blick vom Landwehrkanal in die Matthäikirchstraße. Im Hintergrund die Kirche St. Matthäus. Auf diesem Teil der früheren Matthäikirchstraße steht heute die Neue Nationalgalerie. © Bildarchiv Foto Marburg/ Türck

Ergänzt wird der Parcours einerseits durch rund 30.000 papierene Kunstwerke des Kupferstichkabinetts, die eindrucksvoll zeigen, dass die Kunst auf Papier für die gesamte Epoche von herausragender Bedeutung ist: in Kriegswirren ebenso wie in Zeiten der Unterdrückung, des Umbruchs, des Aufschwungs oder der Emanzipationsbestrebungen waren Zeichenkunst und Druckgraphik stets in besonderer Weise Ausdrucksmittel der Freiheit des Denkens.

Hinzu kommen die von der Kunstbibliothek bespielten Flächen, auf denen Vernetzungen mit allen Künsten geschaffen werden, die bis heute die Lebenswirklichkeit verändern und gestalten – von der Architektur, der Mode und der Fotografie bis zum Kommunikationsdesign. Die Kunstbibliothek ist es auch, die die Geschichte des Tiergartenviertels erzählen wird. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wies in seiner Richtfest-Rede darauf hin und sagte: „Die Geschichte des Tiergartenviertels ist auch die Geschichte einer kunstsinnigen jüdischen Community, die mäzenatisch sammelte und großzügig Kunstwerke für die Allgemeinheit spendete. Hier entstand einst das „Atlantis der Moderne“, die Welt der legendären Berliner Salons, geschaffen von jüdischen Kunstfreunden, Modeschöpferinnen, Literaten und Intellektuellen. Namen wie James Simon oder Familie Cassirer erinnern uns daran, wie eindrucksvoll das jüdische Bürgertum unsere Kulturgeschichte geprägt hat. Bis all das von der NS-Diktatur brutal ausradiert wurde, die Bewohner entrechtet, vertrieben, ermordet. Nach dem Krieg war das künstlerische Erbe der Moderne lange vergessen, und damit auch die Protagonisten dieser heroischen Phase, seien es die Sammler, die Künstler, die Werke. Erst mit der Neuen Nationalgalerie wurde diese Tradition wieder zugänglich.“ Wie auf den Trümmern dieses großen Areals des Geistes das Kulturforum entstand, zeigt die Kunstbibliothek, in dem sie an den Ort der Umbrüche erinnern wird. Und deshalb wird berlin modern kein Museum wie jedes andere. Bewähren muss es sich nicht nur vor dem Publikum, sondern auch vor der Geschichte. Wie blicken wir vom 21. auf das 20. Jahrhundert? In ein paar Jahren kennen wir die Antwort.

Weitere Beiträge zum Thema

- News: berlin modern feiert Richtfest: Meilenstein für ein neues Kulturforum (17.10.2025)

- News: Über 7.000 besuchen Baustelle des berlin modern! (20.10.2025)

- Interview mit Dagmar Korbacher und Moritz Wullen: Die Welle zum neuen Museum surfen – Kupferstichkabinett und Kunstbibliothek im berlin modern (27.3.2024)