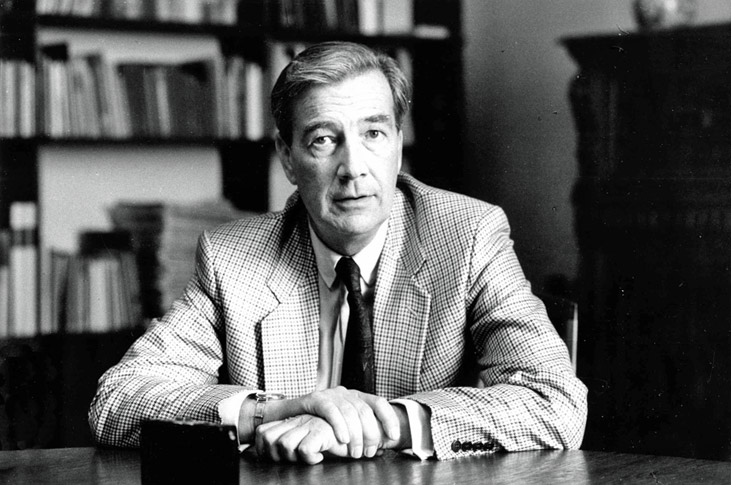

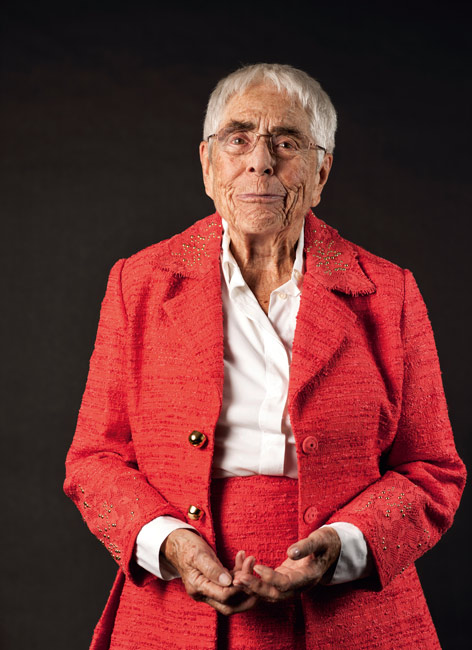

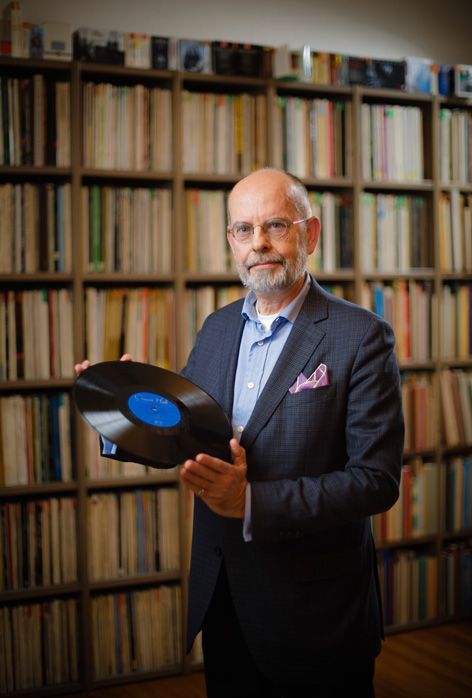

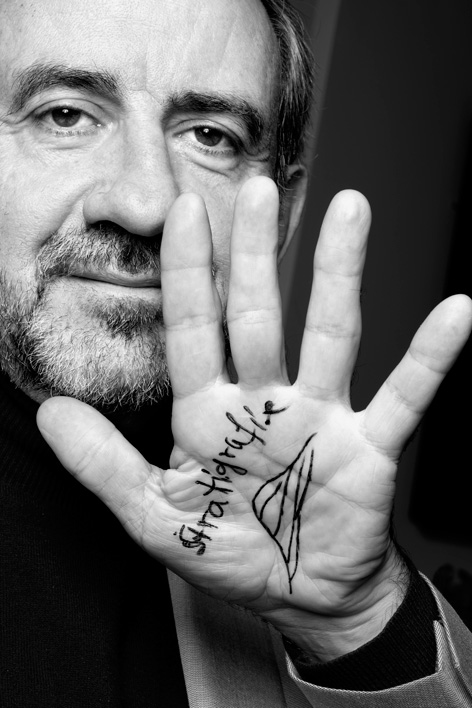

Bevor er sich Ende Mai 2025 in den Ruhestand verabschiedet, beantwortet Stiftungspräsident Hermann Parzinger die ForschungsFRAGEN

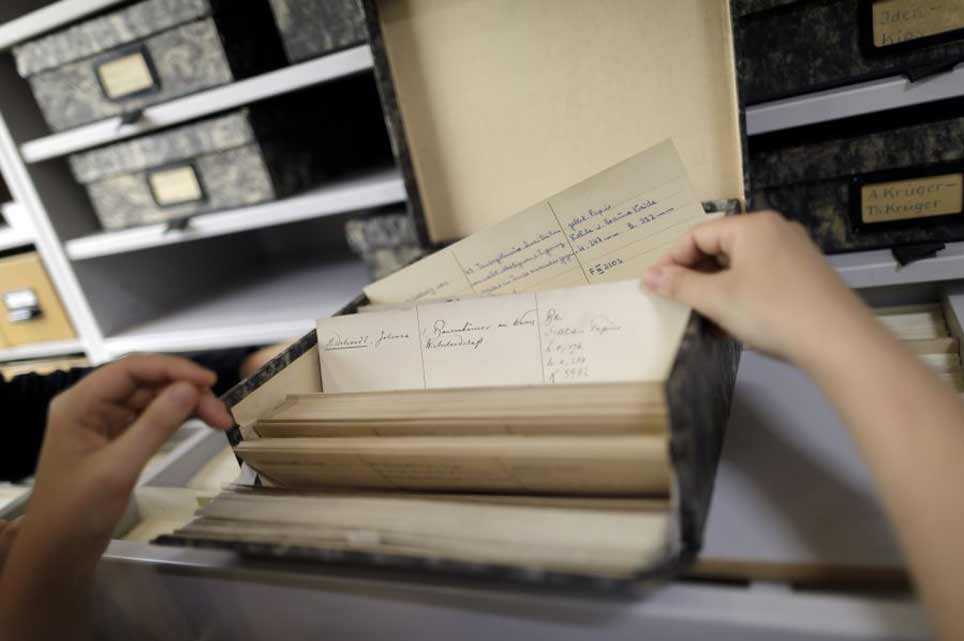

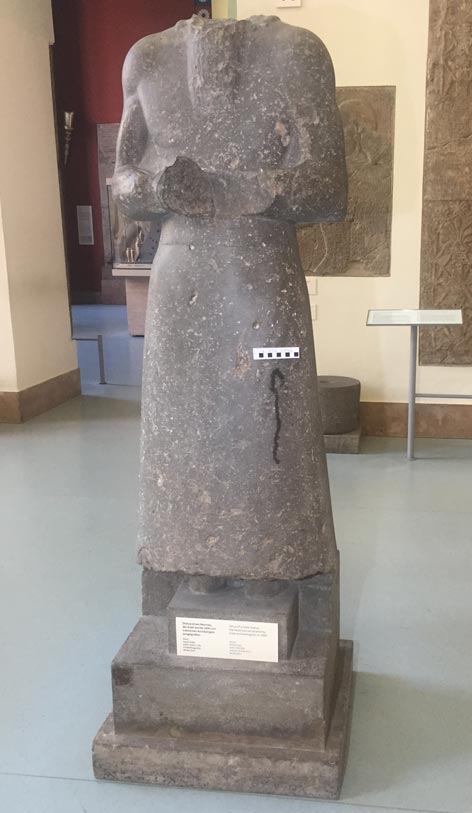

Hermann Parzinger befasst sich als Prähistoriker mit verschiedenen Themen der frühen Menschheitsgeschichte, so unter anderem mit Fragen der Sesshaftwerdung und der Entstehung des Reiternomadentums (Kultur der Skythen), deren Erforschung er durch sensationelle Entdeckungen maßgeblich voranbrachte. Bis heute leitet er Forschungsprojekte und veröffentlicht regelmäßig.

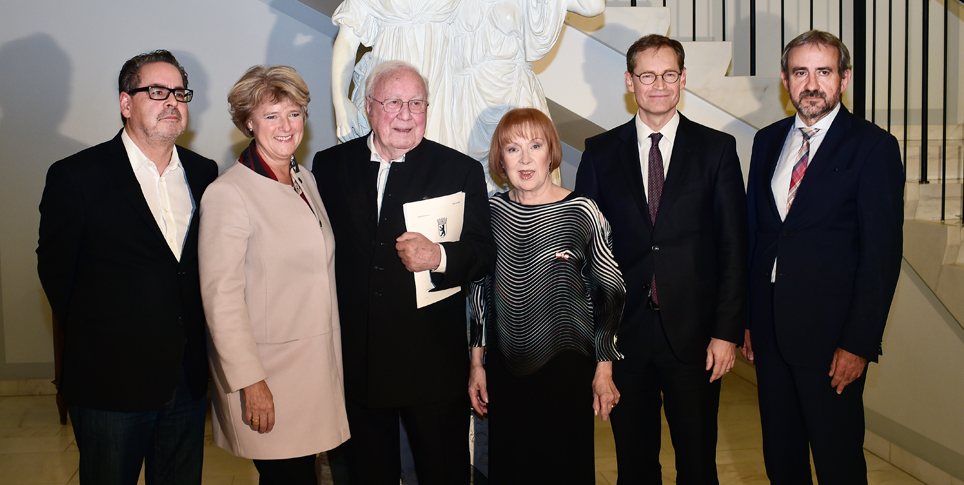

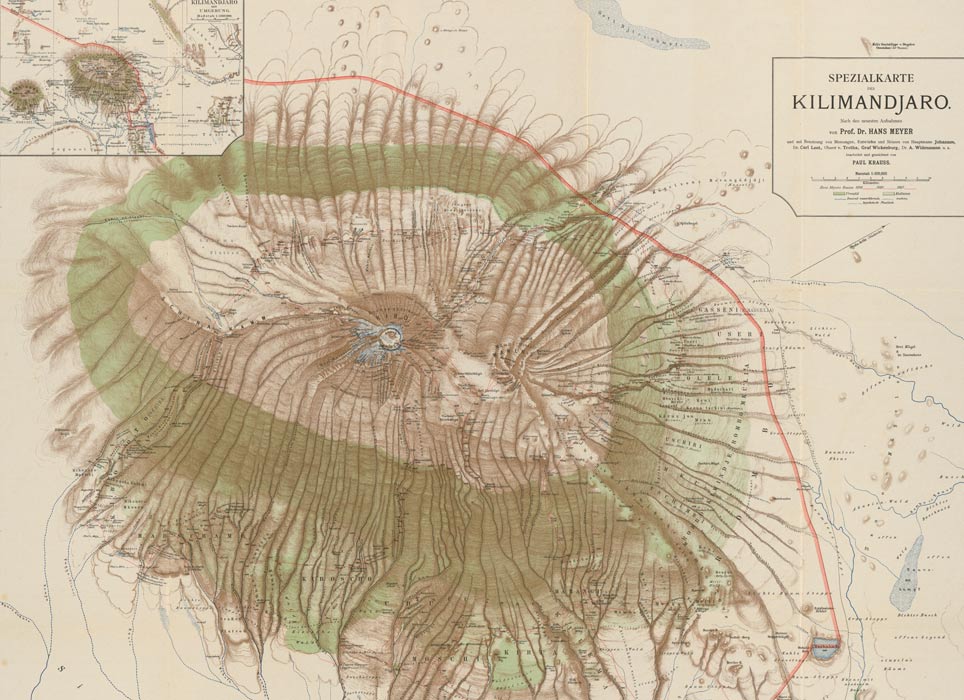

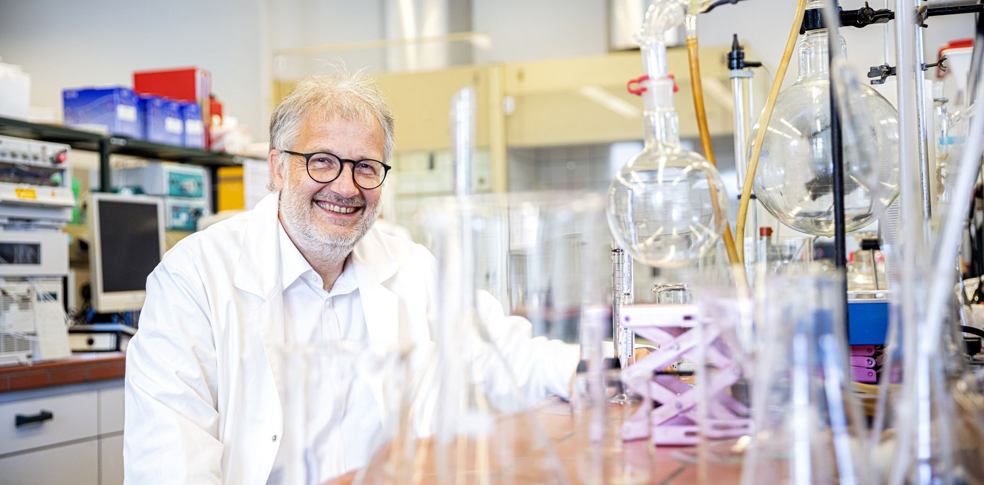

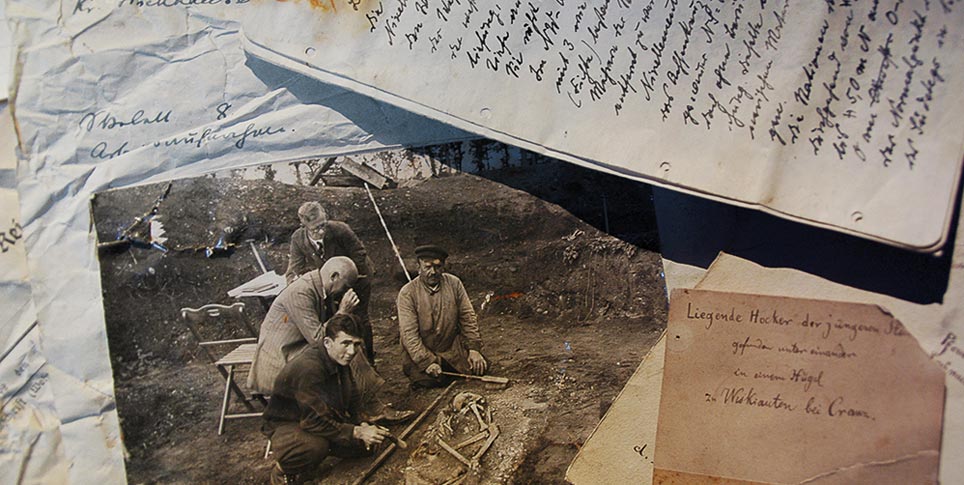

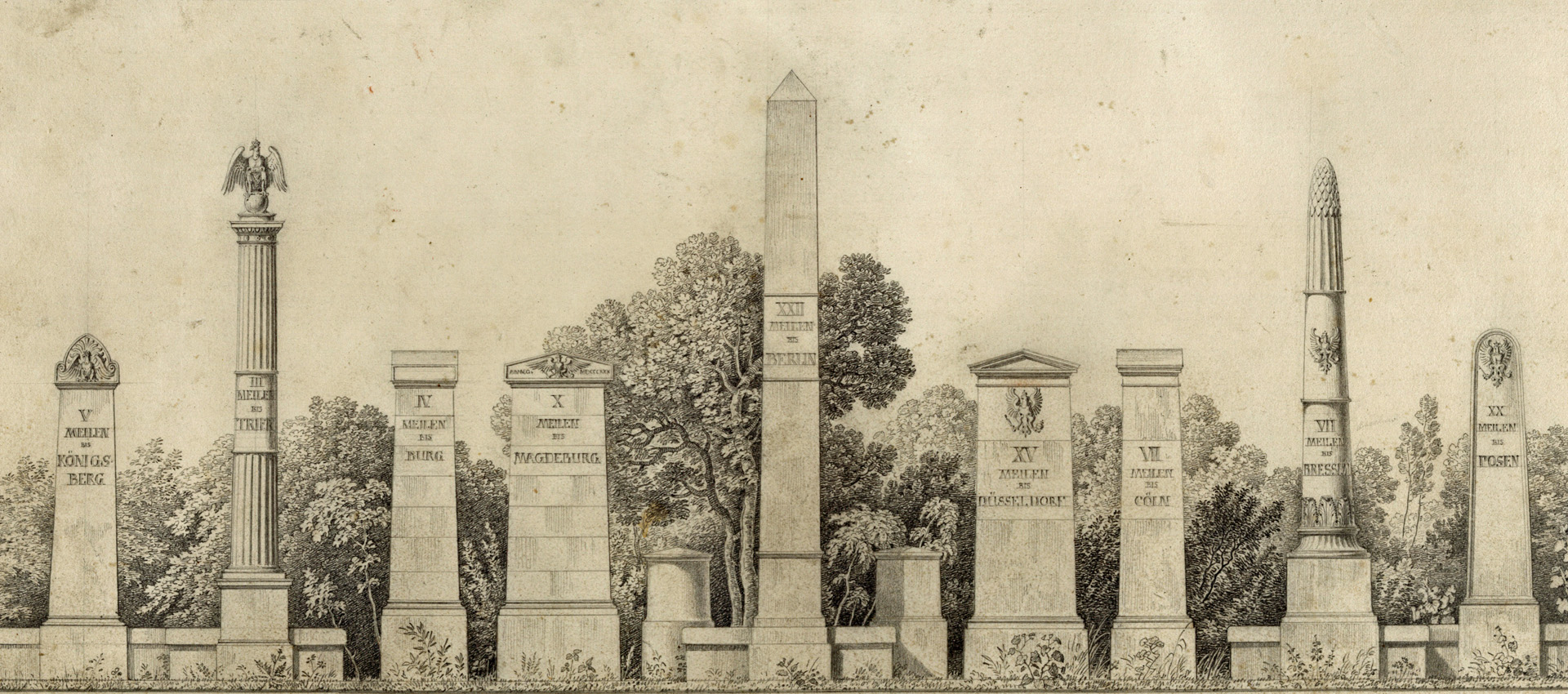

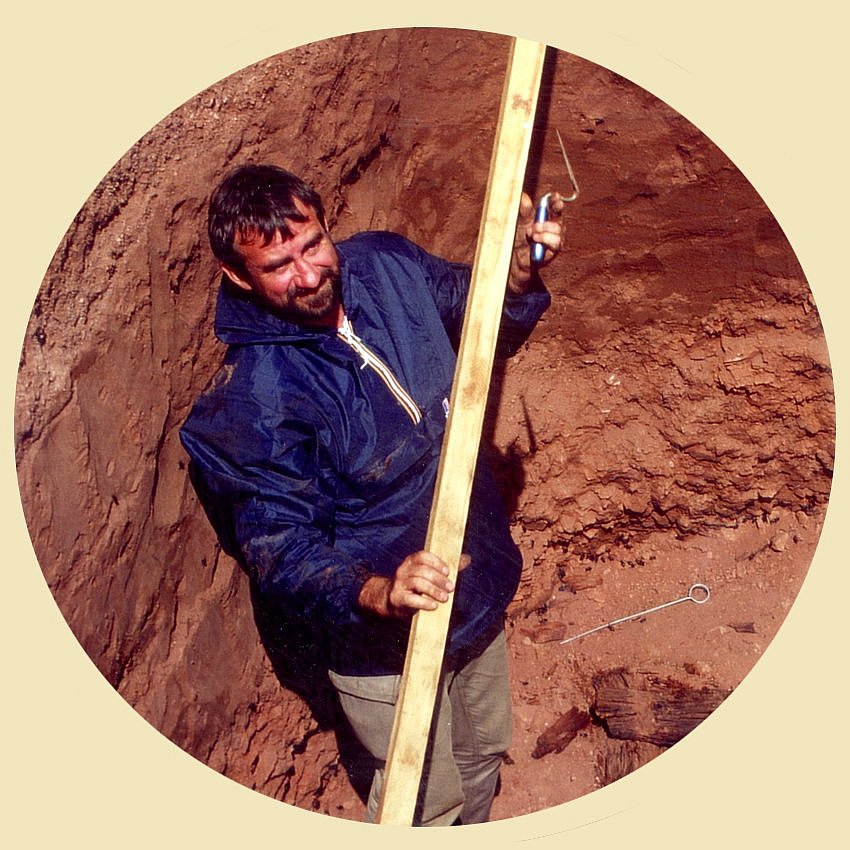

(re.) Hermann Parzinger in der Grube, in der er 2001 das skythische Fürstengrab entdeckte.

Foto: Privat

Was waren die Schwerpunkte Ihrer Forschungskarriere?

Parzinger: Meine Forschungstätigkeit lässt sich in drei große Themenfelder unterteilen. Erstens die Sesshaftwerdung des Menschen und der Beginn des produzierenden Wirtschaftens zwischen dem 7. und 5. Jahrtausend v. Chr. Zweitens die Rohstoffversorgung mit frühen Metallen, insbesondere mit Kupfer und Zinn, Zinn spielte vor allem für die Bronzeproduktion im 2. Jahrtausend v. Chr. eine zentrale Rolle. Und drittens die Reiternomaden – speziell der Beginn des Reiternomadentums und die Skythen im 1. Jahrtausend v. Chr.

Eine der bedeutendsten Entdeckungen in diesem Zusammenhang betrifft die Rohstoffversorgung im 2. Jahrtausend v. Chr. Wir wissen, dass das 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. als Bronzezeit bezeichnet werden – eine Epoche, die nach einem Werkstoff benannt ist. Bronze, eine Legierung aus Kupfer und etwa 10 % Zinn, kommt in der Natur nicht vor. Doch woher stammte das Zinn, das von Mesopotamien über Anatolien und die Ägäis bis nach Europa verarbeitet wurde, dort aber nicht vorkommt?

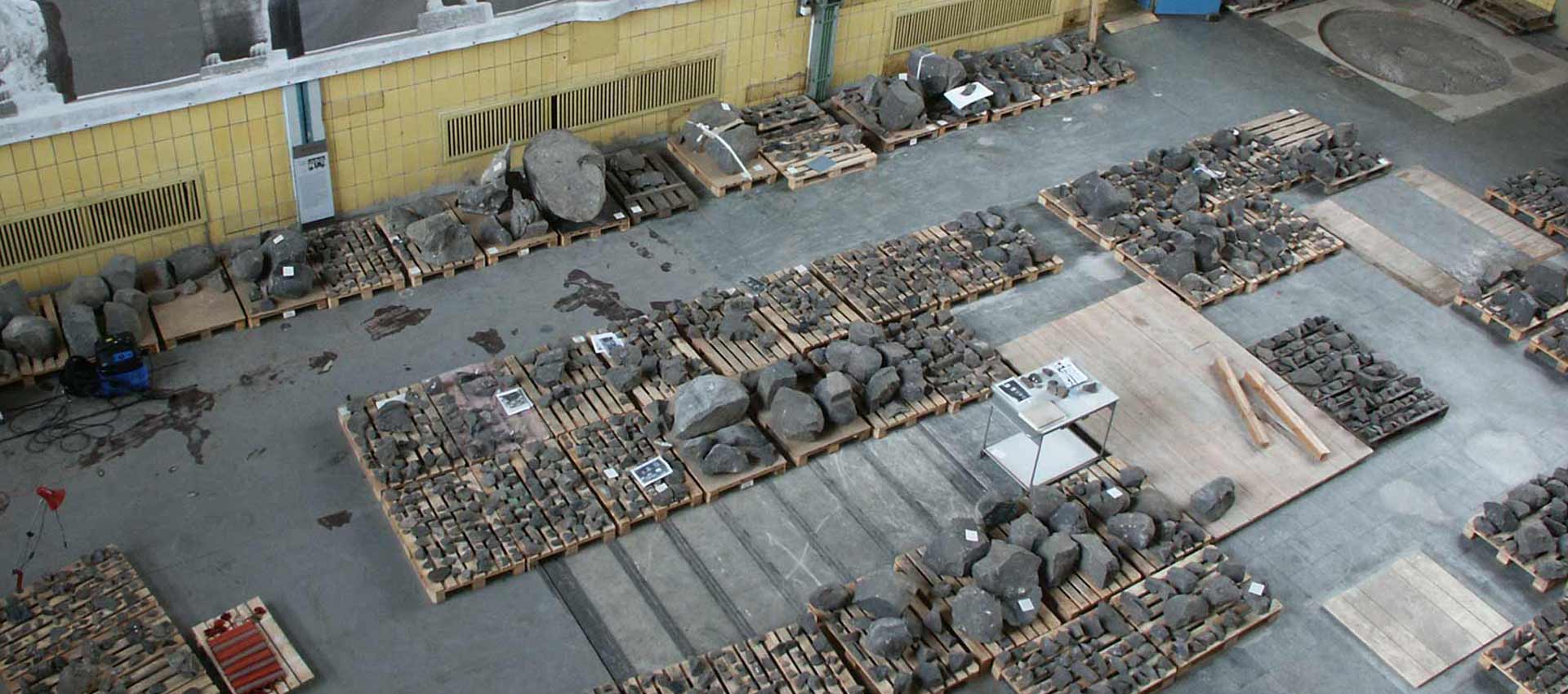

Lange Zeit wurde Zentralasien, insbesondere Afghanistan, als mögliche Quelle diskutiert, da dort große natürliche Zinnvorkommen bekannt sind. In den späten 1990er-Jahren begannen wir ein Forschungsprojekt, um genau diese Vorkommen auf Spuren alten Bergbaus zu untersuchen. Dabei hatten wir großes Glück: Sowohl in Usbekistan als auch in Tadschikistan entdeckten wir Belege für frühen Zinnbergbau sowie Fundstätten, an denen das Erz weiterverarbeitet und in Gusstiegeln zu Barren gegossen wurde – und das bereits im 2. Jahrtausend v. Chr.

Diese Funde waren eine wissenschaftliche Sensation. Durch chemische Analysen, insbesondere Isotopenuntersuchungen, konnten wir nachverfolgen, wohin dieses Zinn aus Zentralasien gelangte. Diese Erkenntnisse waren ein bedeutender Durchbruch für das Verständnis der Zinnversorgung in der Bronzezeit und der Herkunft dieses essenziellen Rohstoffs.

ForschungsFRAGEN

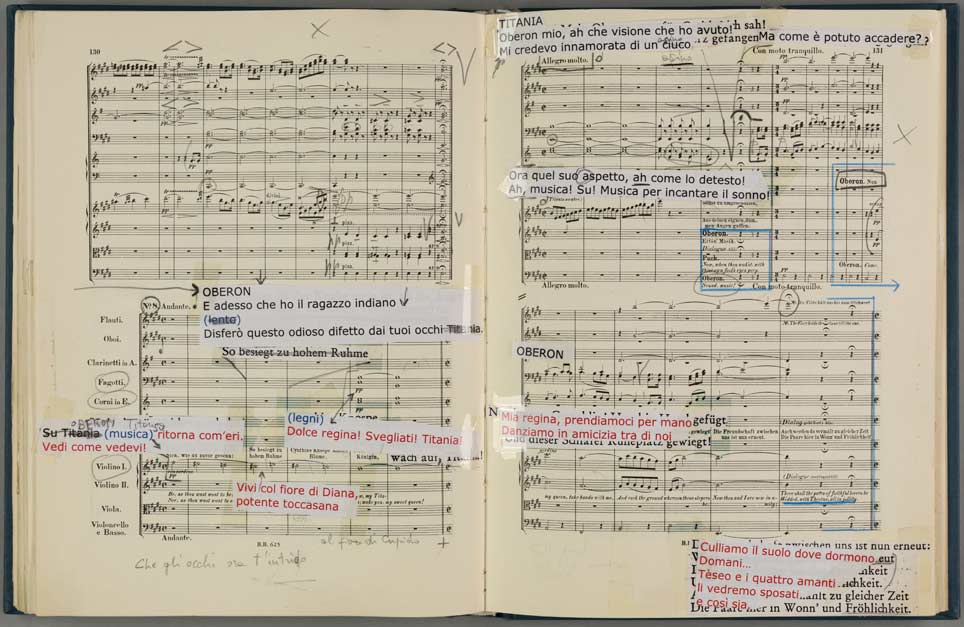

Wie restauriert man eigentlich Papier? Woran erkennt man, ob ein Gemälde echt ist? Und wie spielt man denn nun Beethoven richtig? Mit den ForschungsFRAGEN geben wir Ihnen die Gelegenheit, uns Ihre Fragen zu stellen. In jeder Ausgabe des Forschungsnewsletters beantwortet ein*e Wissenschaftler*in aus der SPK ausgewählte Fragen aus der Community zu einem speziellen Thema.

Was hat die Archäologie revolutioniert?

Die Archäologie war schon immer eine der interdisziplinärsten Geisteswissenschaften – und das seit über 100 Jahren. Bereits im späten 19. Jahrhundert führte Oscar Montelius metallanalytische Untersuchungen an archäologischen Objekten durch. Es zeigte sich früh, dass die reine Typologie – also das Ordnen von Formen aufgrund ihres Aussehens, das Untersuchen ihrer Verbreitung und Kombinationen – nicht ausreicht. Um archäologische Funde wirklich zu verstehen und die Vergangenheit umfassend nachzeichnen zu können, muss auch die Umwelt rekonstruiert werden: In welchen geografischen und klimatischen Kontexten haben sich menschliche Kulturen entwickelt? Welche Rahmenbedingungen waren durch Natur und Klima vorgegeben? Diese Fragen waren von Anfang an essenziell.

In den letzten Jahren hat jedoch ein weiteres Fachgebiet der Archäologie einen enormen Schub verliehen: die Paläogenetik. Schon in den 1980er-Jahren gelang es Svante Pääbo, dem späteren Nobelpreisträger, DNA aus ägyptischen Mumien aus unserem Ägyptischen Museum, damals noch in Ostberlin, zu extrahieren – eine bahnbrechende Entdeckung. Die Forschung entwickelte sich weiter, und schließlich konnte bewiesen werden, dass moderne Menschen einen kleinen Anteil Neandertaler-DNA in ihrem Genom tragen. Das zeigt, dass es vor rund 50.000 Jahren, als Homo sapiens und Neandertaler in Europa aufeinandertrafen, zu Vermischungen gekommen sein muss.

Diese genetischen Erkenntnisse revolutionieren unser Verständnis der Menschheitsgeschichte, insbesondere der Populationsgeschichte und Migrationen. Wie divers waren Gesellschaften? Wie haben sich Populationen entwickelt? Die archäologische Forschung konnte diese Fragen früher nur sehr begrenzt beantworten. Man zog oft große Wanderungspfeile auf Landkarten, wenn an zwei weit entfernten Orten ähnliche Funde gemacht wurden – ein stark vereinfachtes Modell, das sich oft nicht halten lässt. Die Analyse alter DNA hingegen liefert nun fundierte Daten, die Migrationen und Bevölkerungsbewegungen tatsächlich nachvollziehbar machen.

Allerdings hängt der Erkenntnisgewinn stark von der Datenbasis ab. Einzelne Proben reichen nicht aus, um weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine statistisch ausreichend große Stichprobe ist notwendig, um verlässliche Aussagen über Bevölkerungsbewegungen zu treffen. Doch wenn diese Basis gegeben ist, ermöglicht die Paläogenetik Durchbrüche – nicht nur für Migrationen, sondern auch für die Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen in Gräberfeldern und damit für unser Verständnis antiker Sozialstrukturen. Hier ist in Zukunft noch viel zu erwarten.

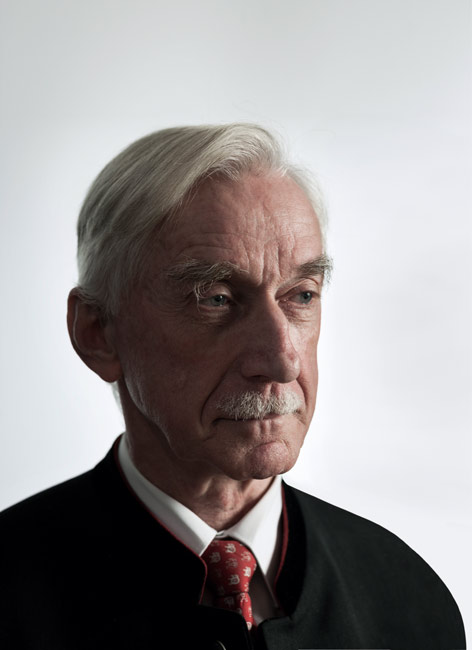

Was waren Ihre größten Entdeckungen?

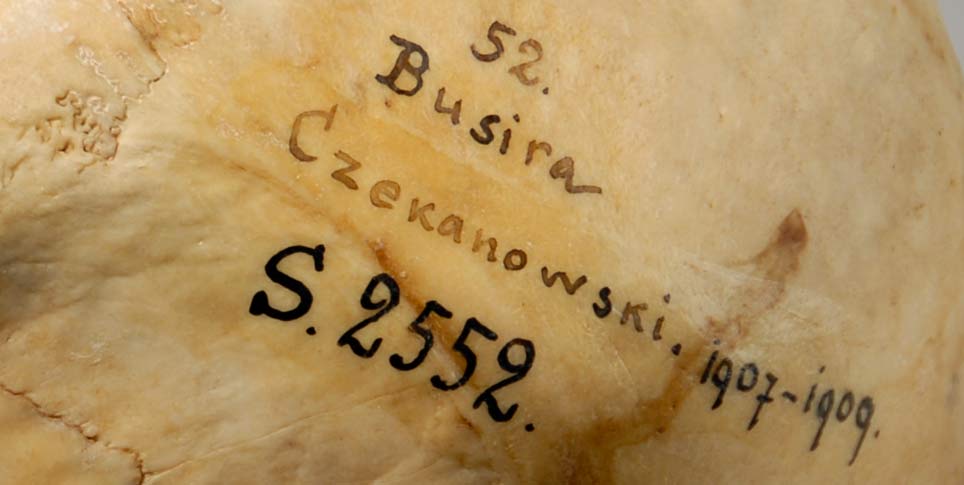

Die Entdeckung des skythischen Königsgrabes in Aržan war zweifellos eine der bedeutendsten archäologischen Funde. Man muss sich klar machen: Seit 300 Jahren – seit der Zeit Peters des Großen – wird in Sibirien geforscht. Die Kurgane, also die skythischen Grabhügel, sind weithin sichtbar und wurden deshalb über Jahrhunderte hinweg geplündert – bereits im Mittelalter, aber auch während der russischen Besiedlung ab dem 18. und 19. Jahrhundert. Intakte Kurgane gibt es daher kaum noch.

Auch der von uns untersuchte Grabhügel war geplündert und gestört. Doch was weder wir noch die damaligen Grabräuber wussten: Das eigentliche Grab lag nicht im Zentrum, sondern an einer Stelle, die unentdeckt geblieben war. Weil wir die gesamte Anlage systematisch untersuchten, stießen wir schließlich auf eine sensationelle Entdeckung: ein unberührtes Grab mit fast 6.000 Goldobjekten und insgesamt 9.000 Funden.

Bis dahin gab es nur wenige vergleichbar reiche skythische Gräber, etwa in der heutigen Südukraine am Dnjepr. Diese wurden jedoch bereits im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ausgegraben – ohne moderne Methoden. Dass nun in Sibirien erstmals ein vergleichbares „Königsgrab“ unter Anwendung modernster Grabungs- und Restaurierungstechniken freigelegt werden konnte, war eine wissenschaftliche Sensation. Die Entdeckung war jedoch ein Riesenzufall, weil wir nicht damit.gerechnet und dort etwas anders gesucht haben.

Ein weiteres herausragendes Ereignis war die Entdeckung der skythischen Eismumie im mongolischen Altai im Jahr 2006. Hier spielte nicht Zufall, sondern Glück eine Rolle. Wir wussten, dass in dieser Region ein besonderes Phänomen existiert: Wasser dringt in Grabkammern ein, gefriert aufgrund des Permafrostklimas sofort und konserviert die Verstorbenen in einer Art Eisblock. Doch erst nach der Untersuchung von drei Kurganen fanden wir in einem vierten tatsächlich eine gut erhaltene Mumie.

Auch diese Ausgrabung erfolgte mit modernsten interdisziplinären Methoden. Die außergewöhnliche Erhaltung der Funde ermöglicht ganz neue Einblicke – nicht nur in die Archäologie, die hier fast schon zu einer Ethnographie dieser antiken Nomadenkultur geworden war, denn so lebensecht findet man 2.500 Jahre alte organische Funde nur in der Permafrostzone des Hochaltai.

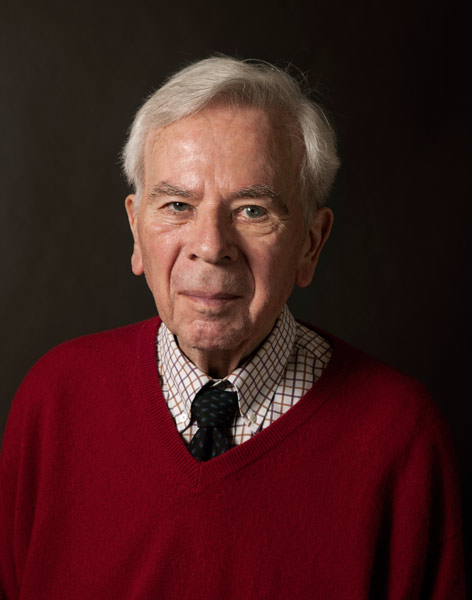

Was steht für Sie als Nächstes an?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Zukunft noch Forschungsprojekte durchführen werde. Jedenfalls habe ich nicht mehr vor, mit dem Spaten loszuziehen – so, wie man sich archäologische Arbeit oft vorstellt. Eine Grabung ist ein gewaltiges Unterfangen: Sie erfordert Infrastruktur, Personal und umfangreiche Planung. Natürlich könnte man das auch als Pensionär noch machen, aber ich sehe das für mich nicht mehr im Vordergrund.

Was mich an der Archäologie fasziniert, ist etwas anderes. Es gibt mehr als genug Ausgrabungen, jedes Jahr werden Tausende neuer Daten ans Licht gebracht – und das wird auch weiterhin so sein, insbesondere durch die Arbeit der jüngeren Generation vonForscher*innen. Doch was in unserem Fach oft noch fehlt, sind Synthesen: die Zusammenführung und Einordnung all dieser Erkenntnisse zu historischen Gesamtbildern. Genau das hat mir schon während meiner Zeit bei der Stiftung Spaß gemacht – unser Wissen zu ganzen Epochen zusammenzufassen und zu fragen: Was wissen wir eigentlich jetzt aus all diesen Grabungen?

In den Geschichtwissenschaften gibt es zahlreiche Bücher, die große historische Entwicklungen zusammenfassend darstellen. In der Archäologie hingegen könnte es noch mehr solcher übergreifender Darstellungen geben, die sich nicht nur an die Fachcommunity richten.

Bis Ende des Jahres werde ich ein Manuskript zu einem Buch über die Steinzeit abschließen. Darin möchte ich die neuesten Entwicklungen zusammenfassen – insbesondere die bahnbrechenden Erkenntnisse der Paläogenetik, neue Entdeckungen sowie die Wanderungsbewegungen des frühen Homo sapiens. Mein Ziel ist es, aus archäologischen Daten Geschichte zu rekonstruieren und verständlich zu erzählen – denn genau das hat mich immer am meisten begeistert.

Für diese Arbeit brauche ich kein großes Team und keine Grabungskampagne. Ich brauche lediglich gute Bibliotheken – und davon gibt es in Berlin mehr als genug – sowie Zeit und Muße. Und genau das wird meine Forschung in Zukunft prägen.