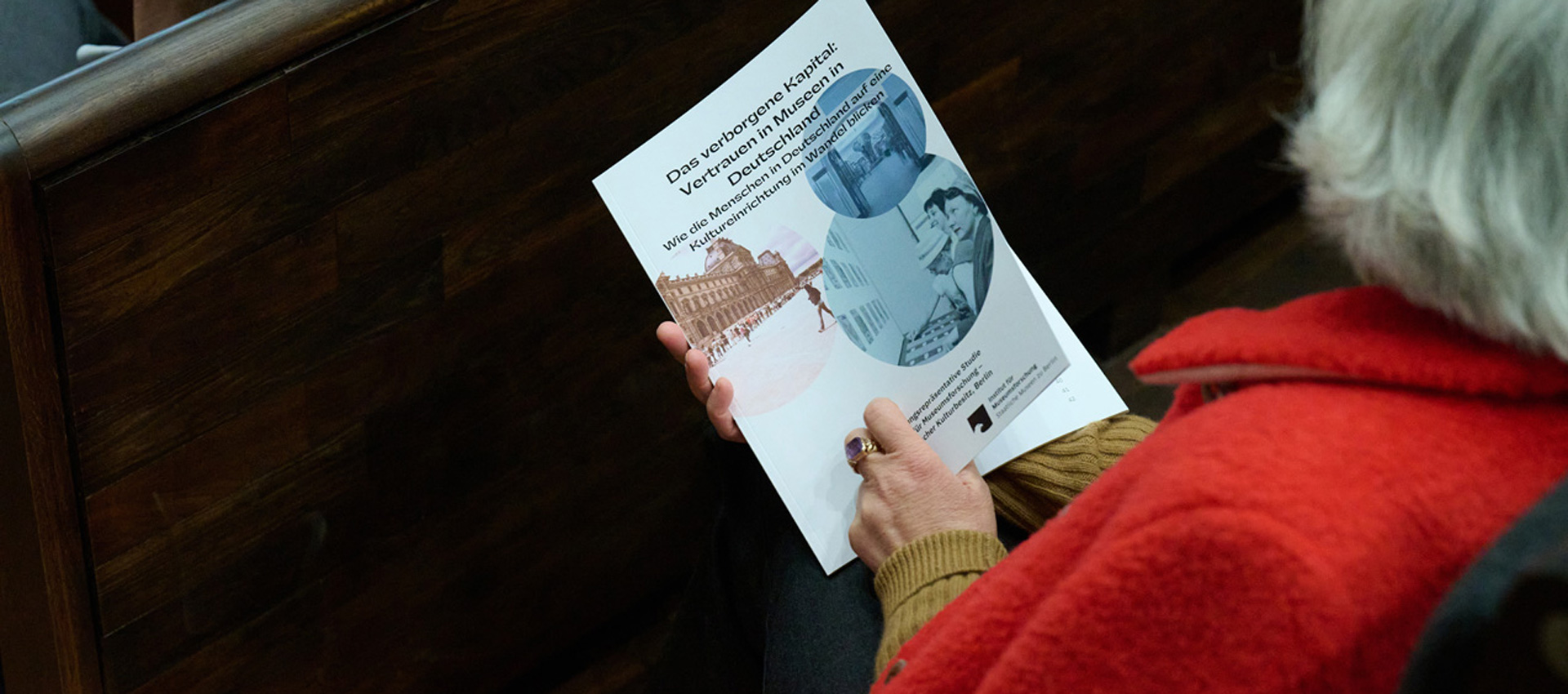

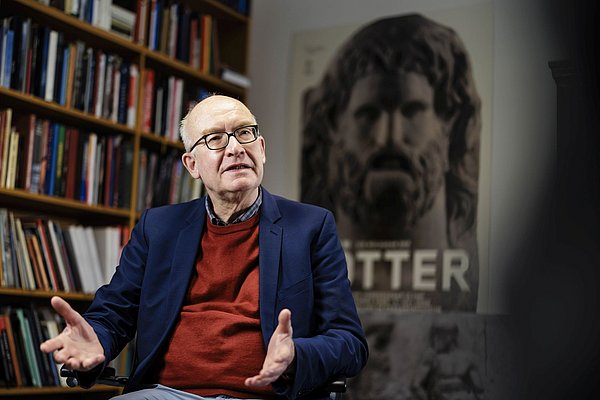

Vor 200 Jahren wurde der Grundstein für das Alte Museum gelegt: Jetzt erzählt eine Ausstellung von den Anfängen – es ist die letzte von Andreas Scholl, der damit Abschied von der Antikensammlung nimmt

Herr Scholl, das ganze Jahr geht es nun schon um den Grundstein des Alten Museums, der vor 200 Jahren gelegt wurde. Wissen Sie denn, wo er liegt?

Andreas Scholl (lacht): Leider nein. Wir wissen aber, dass die Königliche Porzellan-Manufaktur damals drei Tafeln für diesen besonderen Anlass herstellte, auf denen die Initiative des Königs, Berlin erstes Museum zu schaffen, betont und die Kosten im Detail aufgelistet wurden. Die handschriftliche Akte hierzu ist im Geheimen Staatsarchiv erhalten und wir dürfen das Original in unserer Ausstellung zeigen.

Wie muss man sich den Sommer 1825 vorstellen?

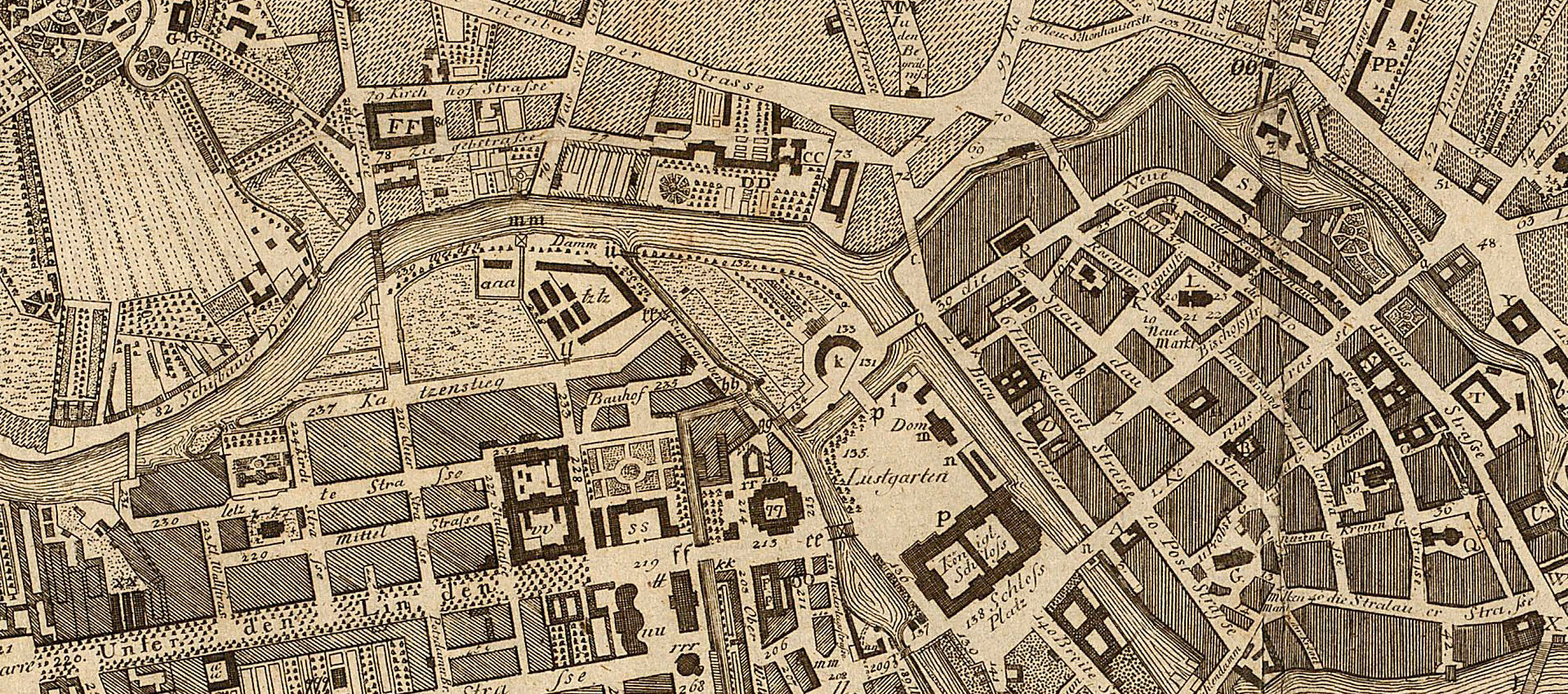

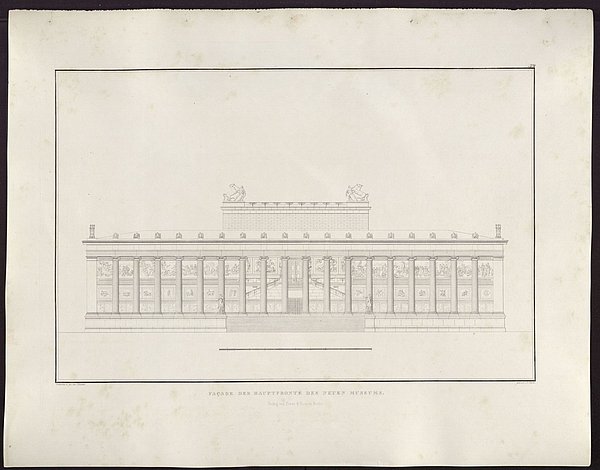

Berlin war mit einem ersten öffentlichen Museum europaweit keineswegs vorne dran. Russland, vor allem aber Großbritannien und Frankreich hatten im Zuge der Aufklärung und der Forderung nach kultureller Teilhabe längst ihre Ausstellungshäuser. Das Britische Museum ist ja eine Gründung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Louvre war dann ein Ergebnis der Französischen Revolution von 1789. Auch in Preußen gab es schon länger Ideen für eine Museumsgründung, aber Napoleons Feldzug und die katastrophale Niederlage Preußens von 1806 machten diese Pläne zunichte. Erst zu Friedenszeiten und nachdem viele geraubte Objekte aus Paris zurückgekehrt waren, wurden die Planungen wieder aufgenommen. Letztlich war die Rückkehr der Objekte sogar die Initialzündung für das Alte Museum. Und es war in Mitteleuropa offenbar das erste reine Kunstmuseum – weder war es ein umgebautes Königsschloss, wie der Louvre in Paris noch wurde Kunst in einem naturwissenschaftlichen Kontext gezeigt, wie im Londoner British Museum oder Kasseler Fridericianum, sondern dieses Haus wurde ausschließlich für die Präsentation von Antiken und Gemälden entworfen und gebaut.

Ihre Sonderausstellung „Grundstein Antike. Berlins erstes Museum“ führt ins Jahr der Grundsteinlegung 1825 aber zugleich auch ins Eröffnungsjahr 1830. Das Museum eröffnete also planmäßig?

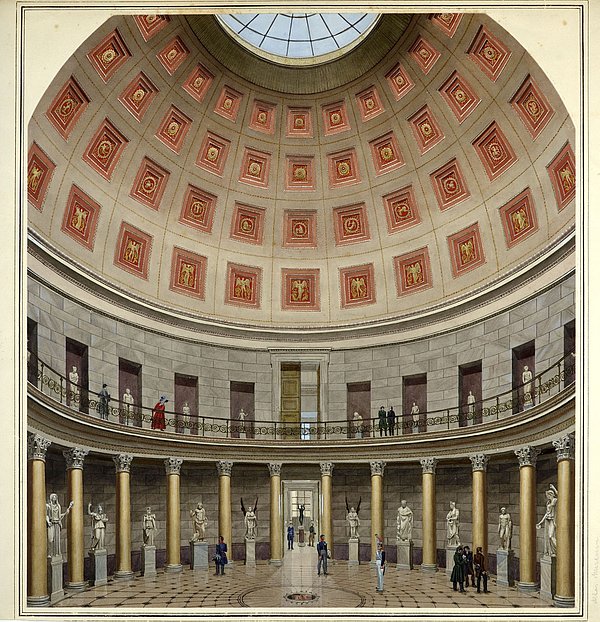

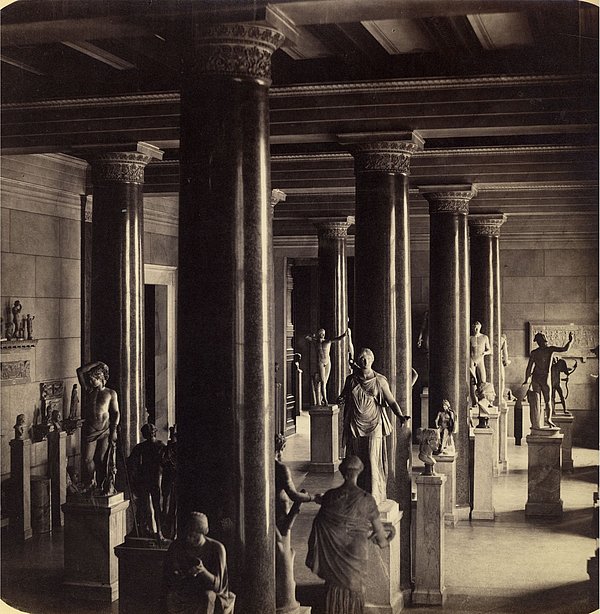

Ja, es war nach fünf Jahren fertig! Und dass, obwohl Schinkel zur Durchsetzung seiner Vorstellung von architektonischer Qualität sehr hart zu kämpfen und viele Kompromisse zu machen hatte. Errichtet wurde das Museum aus sechs Millionen verputzter brandenburgischer Ziegel und statt massiver Marmorsäulen war nur Sandstein und farbiger Stuck drin. Im repräsentativen Hauptgeschoss, das sich um die Rotunde gruppierte, sollten die antiken Skulpturen gezeigt werden und im Obergeschoss residierte die königliche Gemäldesammlung. Das Sockelgeschoss nahm das ‚Antiquarium‘ auf, in dem wir jetzt gerade das Gespräch führen: Hier waren kleinformatige Objekte wie Vasen, Bronzen, Terrakotten, Gemmen, Münzen usw. zu sehen.

War das Museum so öffentlich zugänglich, wie wir es heute kennen?

Nicht im heutigen Sinne eines sich freien Bewegens im Museum. Es gab einen Kastellan, bei dem man sich anfangs anmelden musste, um Freikarten für den Besuch abzuholen. Ab Januar 1832 wurde dieses Verfahren, auf Drängen des Publikums, gelockert und es wurde, an den ganz öffentlichen Tagen Samstag und Montag jeder/m „reinlich und anständig Gekleideten“, wie es damals hieß, den Eintritt „ohne Weiteres“ gestattet. An den anderen Wochentagen, Dienstag bis Freitag, galt die Einlassbedingung, dass sich die Besuchenden mit Namen und Adressen in einem Besucherbuch eintragen mussten. Dies führte dazu, dass während der Woche auch nicht sogleich die breite Klientel, das neue Haus besuchen konnte, sondern zunächst eher die altbekannten Gruppen von Besuchenden, vor allem Akademiestudenten, Künstler, Architekten und ausländische Kunstinteressierten/-gelehrten, die zum Zeichnen und Studium kamen. Das Bürgertum eroberte das Haus erst später. Aber dann kam eben bald schon 250.000 bis 300.000 Besucher pro Jahr.

Druck nach Zeichnung von Robert Geissler, 1885

Berlin, Kupferstichkabinett

Wer hat das Haus denn geleitet?

In den ersten drei Jahren war das der Bildhauer Christian Friedrich Tieck, der Bruder des bekannten Schriftstellers Ludwig Tieck. Danach kam Eduard Gerhard. Ein Mann, der lange in Rom gelebt hatte und Mitbegründer des international konzipierten Istituto di Correspondenza Archeologica war, aus dem dann nach der Reichsgründung von 1871 das heutige Deutsche Archäologische Institut entstand. Gerhard baute die Sammlung systematisch aus. Unsere hochbedeutende Sammlung griechischer Vasen geht wesentlich auf ihn zurück.

Was werden Sie in der Ausstellung zeigen?

Wir zeigen fast ausschließlich Objekte, die 1830 bereits dabei waren. Das können wir anhand der Dokumentation gut nachvollziehen. Schon 1831 brachte Tieck den ersten Museumsführer heraus – so korrespondierte die Nummerierung der ausgestellten antiken Skulpturen mit speziell von der Königlichen Porzellan-Manufaktur hergestellten Täfelchen, die in die Sockel der Skulpturen eingelassen wurden. So wissen wir, in welchem Raum welche Skulpturen standen. Leider haben wir aus den ersten Jahren nur ganz wenige bildlichen Darstellungen der Innenräume. Die entstanden dann erst mit den frühesten Fotografien um die Mitte des 19. Jhs.

Und wie kam nun die Begeisterung für die Antike nach Preußen?

Die Beschäftigung mit dem klassischen Altertum und das Erlernen des Lateinischen und Altgriechischen waren im frühen 19. Jh. Kernbestandsteil neuhumanistischer Schulbildung. Wilhelm II. hatte sogar höchstselbst Klassische Archäologie in Bonn studiert. Salopp könnte man sagen: Mit seiner Yacht ‚Hohenzollern‘ reiste er regelmäßig nach Korfu, schrieb sogar zwei heute vergessene archäologische Bücher. Ernsthafter gesprochen: Die Antike stand einfach im Zentrum des preußischen Bildungsideals. Lange Zeit war jeder höhere preußische Beamte der Absolvent eines altsprachlich-humanistischen Gymnasiums. Die Antike war also den damaligen Entscheidern in einem ganz anderen Maße vertraut als etwa den heutigen. Echte Begeisterung für die Antike beim breiten Publikum kam wohl erst mit den großen Ausgrabungen in Olympia seit 1875 und Pergamon seit 1879 auf.

Wenn man Sie so hört, könnte man denken, dass das Alte Museum noch immer nach einer Haltung verlangt.

Das ist so! Ich habe hier 25 Jahre lang gearbeitet und meine Arbeit für die Sammlung immer als Herausforderung und Bereicherung empfunden. Mir war von Anfang an klar, dass hier im 19. und frühen 20. Jh. eine Antikensammlung von hochkarätigen Wissenschaftlern zusammengestellt worden ist. Einige davon waren herausragende Gestalten! Der berühmteste unter ihnen war sicher Adolf Furtwängler, der Vater des großen Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Er hat Grundlagenwerke geschrieben, die noch heute ständig benutzt werden. Er hat beispielsweise die antiken Gemmen systematisch erforscht und den ersten wissenschaftlichen Katalog der Vasensammlung geschrieben.

Artemis Colonna; Staatliche Museen zu Berlin, Zentralarchiv

Und womit gehen Sie in die Geschichte ein?

(Lacht.) Mein großes berufliches Lebensglück war, das ich zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt auf die Museumsinsel kam. Zehn Jahre nach Mauerfall und Wiedervereinigung waren in den SMB die schlimmsten strukturellen Kinderkrankheiten überwunden. Es gab den Masterplan Museumsinsel und damit eine Perspektive auch für das Alte Museum und die anderen Häuser. Aber Teile unserer Sammlung – wie etwa zahlreiche Großskulpturen - waren noch in einem katastrophalen Zustand. Das hing mit dem improvisierten Abtransport der Objekte in die Sowjetunion unmittelbar nach Kriegsende zusammen. Ein Großteil der antiken Bildwerke war zwar 1958/59 in die DDR zurückgekehrt – aber wie! Durch den langen Bahntransport in Güterwaggons hatten die Skulpturen enorm gelitten und etliche drohten tatsächlich auseinanderzufallen. Man sah an vielen noch Spuren der Netze oder von Autoreifen, die man als eine Art Transportsicherung zwischen die Skulpturen geklemmt hatte. Auch in den Depots des Pergamonmuseums herrschte noch ein ziemliches Durcheinander. Mir war klar, dass wir vor der riesengroßen Aufgabe standen.

Wo fängt man da an?

Wir haben damit begonnen uns im Falle großzügiger Ausleihen die Restaurierungskosten vom Leihnehmer bezahlen zu lassen, was vor allem im Kontext großer und von uns konzipierter Sonderausstellungen prima funktioniert hat. Ein besonders erfolgreiches Projekt dieser Art war eine Kooperation mit zwei Museen in Sao Paulo und Niteroi bei Rio de Janeiro, wo wir 2006 die erste große Ausstellung zur klassischen Antike gezeigt haben, die jemals in Lateinamerika stattfand. Für dieses später noch in Deutschland, Österreich und Kanada gezeigte Vorhaben konnten wir Dutzende von Skulpturen restaurieren.

Freydanck, Das alte Museum in Berlin, 1836, SPSG

Warum gerade Brasilien?

Des antiken Schönheitsideals wegen! Wussten Sie, dass Sao Paulo die Welthauptstadt der Schönheitschirurgie ist? Dort schenkt man seiner Frau zum Geburtstag etwa eine neue Nase. Und als Schönheitsideal gilt das griechische Profil. Das haben aber nur antike Skulpturen. Wo gibt es im wirklichen Leben einen geraden Übergang von der Stirnlinie zum Nasenrücken? Und selbst der trainierteste Bodybuilder kann keine Leistenfuge ausbilden wie sie antike Männerbilder zeigen. Also, die Brasilianer lieben ´klassische´ Proportionen und physische Schönheit und die konnten sie in den antiken Skulpturen aus Berlin wiederfinden.

Herr Scholl, wir haben über das preußische Bildungsideal gesprochen, für Sie gibt es aber auch ein Museumsideal. Wie sieht das aus?

Unser Museum ist eine janusköpfige Einrichtung. Das Alte Museum war von Anbeginn ein Ausstellungshaus und eine Forschungseinrichtung zugleich. Schon im 19. Jh. wurden hier ganze Denkmälergattungen erstmals grundlegend erforscht und erschlossen. In dieser Tradition arbeiten wir. Deshalb brauchen wir auch zukünftig sehr gut ausgebildetes wissenschaftliches Personal, denn anders lässt sich eine so riesige und vor allem auch enzyklopädische Sammlung nicht erschließen und für das Publikum fruchtbar machen. Natürlich sind wir auch ein täglich gut besuchtes Haus und gehören zudem sicher zu jenen Museen, die einer immer internationaleren Archäologie sehr offen und liberal entgegenkommen – gerade auch was die Ausleihen, die generelle Zugänglichkeit unserer Objekte wie auch die Foto- und Publikationsrechte betrifft. Jede/r, der ein seriöses Interesse hat, kann die Objekte im Original studieren. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jedes tagesaktuelle Thema aufgreifen müssen. Mir war es immer wichtig mit unserer großartigen Sammlung zu arbeiten und sie auch mit jeder Sonderausstellung besser zu erschließen. Wenn Sie unsere Dauerausstellung anschauen, dann bekommen sie einen kompletten Überblick über fast alle Denkmalgattungen, über chronologische Entwicklungen, Zusammenhänge und kulturgeschichtlich relevanteThemen. Mein Museumsideal ist nicht ausschließlich anstrengungslos und niedrigschwellig, denn es ist eine Tatsache, dass es Wissen braucht, wenn historische Kontexte verstanden werden sollen. Dies versuchen wir zumindest in den Grundzügen zu vermitteln, denn es ist wichtig zu verstehen, welche Bedingungen herrschten, als die gezeigten Werke entstanden. Wir können nicht alles soweit banalisieren das der Eindruck entsteht als sei alles schon immer so gewesen wie heute.

Staatliche Museen zu Berlin, Zentralarchiv

Nicht jeder Museumsleiter muss über jedes aktuelle Stöckchen springen, klar. Aber wie kommen Sie denn an jüngere Zielgruppen?

Zum Beispiel durch den Austausch mit deutlich Jüngeren wie unserer letzten Volontärin. Sie machte mich darauf aufmerksam, dass es in der anglo-amerikanischen Literatur einen sehr erfolgreichen Trend gibt, antike Mythen nachzuerzählen, in die Gegenwart zu transponieren und dies oft aus einer dezidiert feministischen Sicht. Penelope zum Beispiel hockt zehn Jahre zu Hause und wartet auf Odysseus. Was mag alles in dieser langen Zeit passiert sein? Was bedeutet das und was macht das mit einem Menschen? Daraus sind sehr erfolgreiche und zum Teil auch verfilmte Romane geworden, und bei uns eben die viel beachtete Sonderausstellung ‚Göttinnen und Gattinnen, Frauen im antiken Mythos‘.

Ihr erster Arbeitstag am 2. Mai 2000 führte Sie zu einer Bausitzung für das Pergamonmuseum. 25 Jahre später ist das Haus immer noch nicht fertig …

Ja, damit habe ich damals wirklich nicht gerechnet. Aber jetzt ist tatsächlich ein Ende abzusehen. Im Frühsommer 2027 öffnen der Mittelbau sowie der Nordflügel mit dem Museum für Islamische Kunst, das sich völlig neu erfunden hat. Der Altarsaal und der Saal der hellenistischen Architektur sind grandios geworden. Die historisch korrekte Farbigkeit der Wände ist wieder da, die Beleuchtung ist drastisch optimiert und die Räume sind endlich auch klimatisiert. Die Architekturexponate wurden aufwendig gereinigt. Ich bin ganz sicher, die Wiedereröffnung wird ein Riesenerfolg.

Und das Alte Museum?

Naja, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Westseite des Alten Museums sackt immer weiter ab. In den 2040er Jahren ist das Haus dann statisch gefährdet. Deshalb braucht es jetzt eine Generalsanierung. Und zwar dringend!

Das Gespräch führten Ingolf Kern und Sven Stienen.