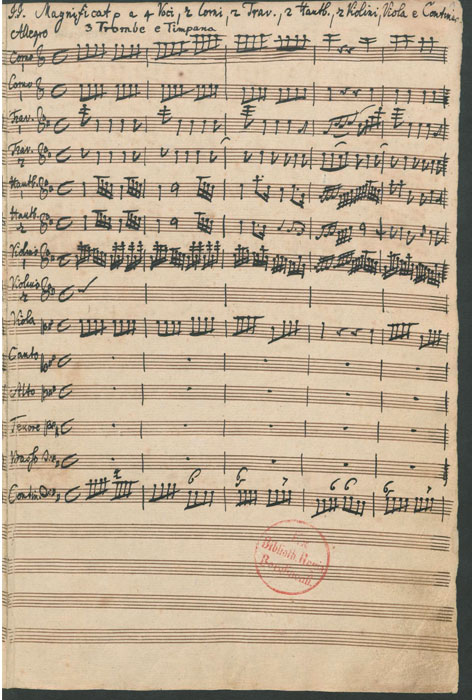

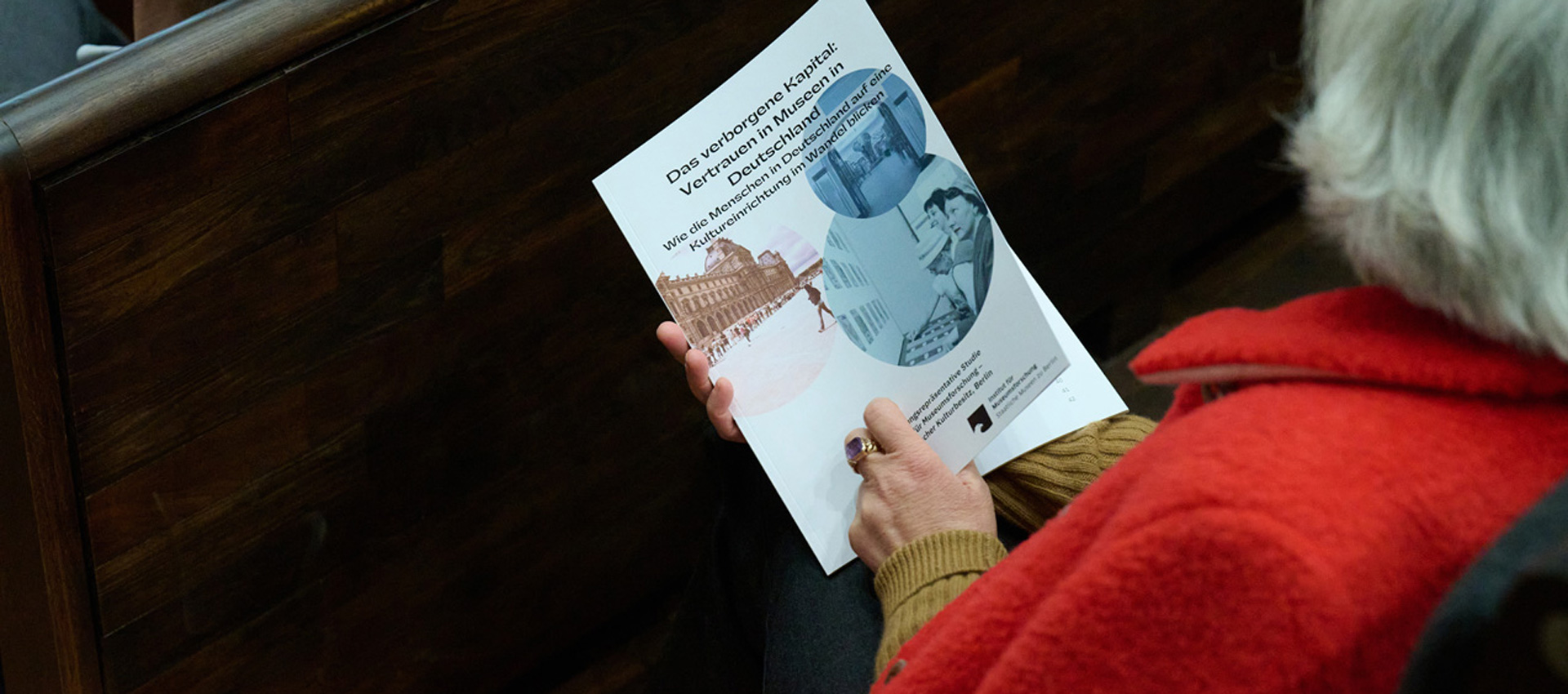

Die Münzkunde profitiert von der Digitalisierung ganz besonders. Das zeigt „Imagines Nummorum Graecum“, das große neue Akademievorhaben.

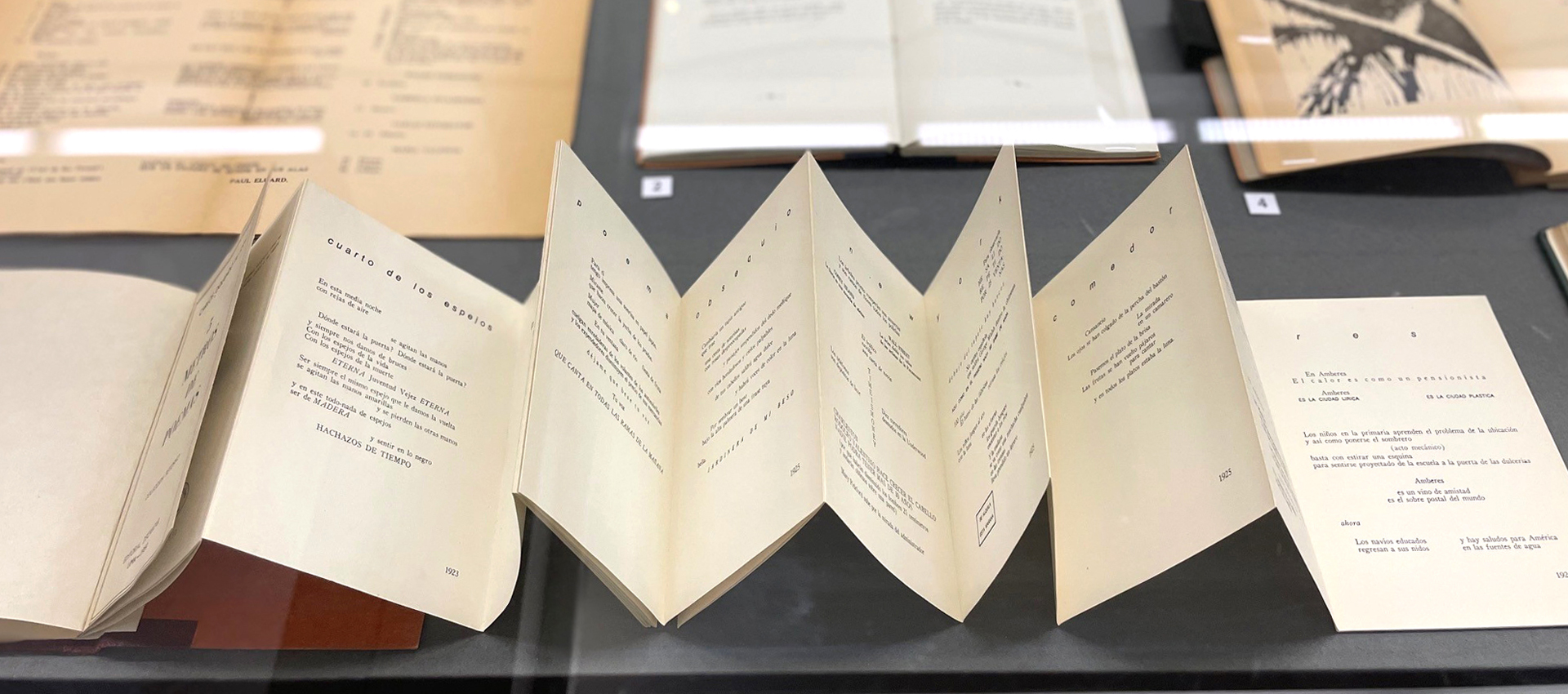

Wie sich das Segel im Fahrwind bläht, das die Isis Pelagia da in beiden Händen hält! Mit wehendem Gewand steht die Göttin auf der Galeere, einen Fuß leicht vorgesetzt: ganz jung, ganz weiblich, ganz Bewegung. So zeigt sie sich auf einer Münze aus Kyme, der antiken griechischen Hafenstadt in Westkleinasien, geprägt um 253 bis 268 nach Christus, in Bronze. Im Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin hat sie die Objektnummer 18202004.

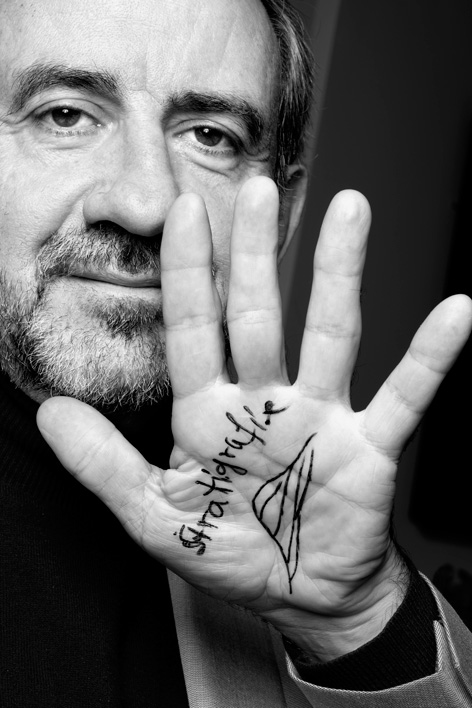

Es ist eine Ikonographie, die neugierig macht, ein Bild, das begeistert und das Assoziationen weckt, von Kraft, Schönheit, Dynamik - und auch vom Meer, das die Menschen verbindet. Kein Wunder also, dass es zum Logo für das Forschungsprojekt „Imagines Nummorum“ geworden ist, das neue große Akademievorhaben, das antikes Bildwissen neu erschließt. Denn die surfende Göttin zeigt: Die Numismatik in Deutschland, sie ist wieder da. Und sie ist im Aufschwung.

Rückseite: Isis Pelagia segelt auf einem Schiff nach r. und hält dabei die Segel mit beiden Händen.

Kyme, 200-268 n. Chr. [circa]

Abb.: Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin/Reinhard Saczewski

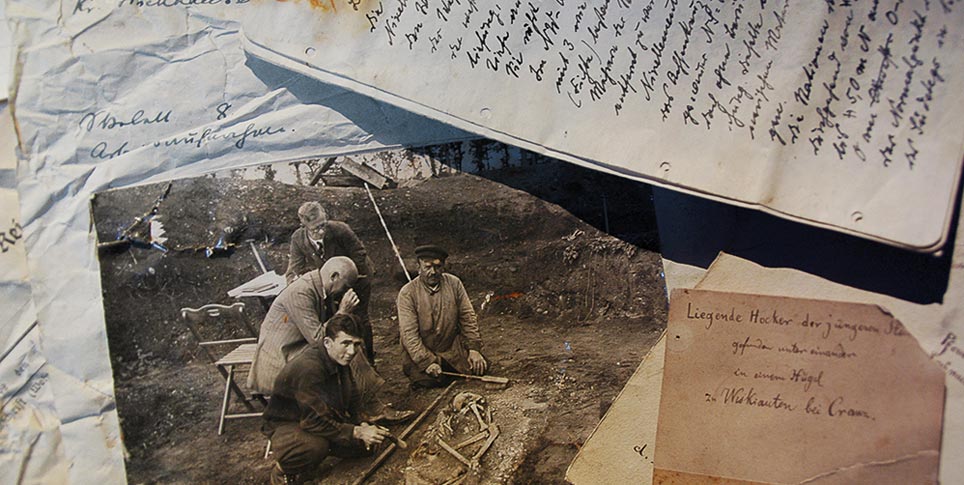

Das hat vor allem mit der Digitalisierung zu tun. Lange schlummerten die mehr als eine halbe Millionen Münzen des Münzkabinetts in stiller Schönheit im Tresor, zugänglich nur wenigen Wissenschaftler*innen, von einer Kuratore*innengeneration der nächsten anvertraut. Inzwischen sind mehr als 60.000 von ihnen online zu betrachten, jederzeit, für jeden, überall, wunderbar fotografiert, ausführlich erklärt und vor allem: verlinkt und global vernetzt, so dass weitere Recherche möglich ist und sich ganz neue Forschungsfragen stellen.

Auf welchen Münzen ist die Isis, die Glücksbringerin, noch zu entdecken? Wie hat sich ihr Bild im Laufe der Geschichte gewandelt? Welche Wege hat es genommen? Und was ist daraus zu lernen? Online kann deutlich werden: Das Münzbild der Göttin Isis Pelagia verbreitete sich von Alexandria rund um das östliche Mittelmeer, es reiste durch die Zeit und durch den Raum, weitergegeben von Hand zu Hand, mit Kontinuitäten von der Antike über die Renaissance bis heute – ein Bildfahrzeug, ganz nach der Idee von Aby Warburg, dem berühmten Kunsthistoriker.

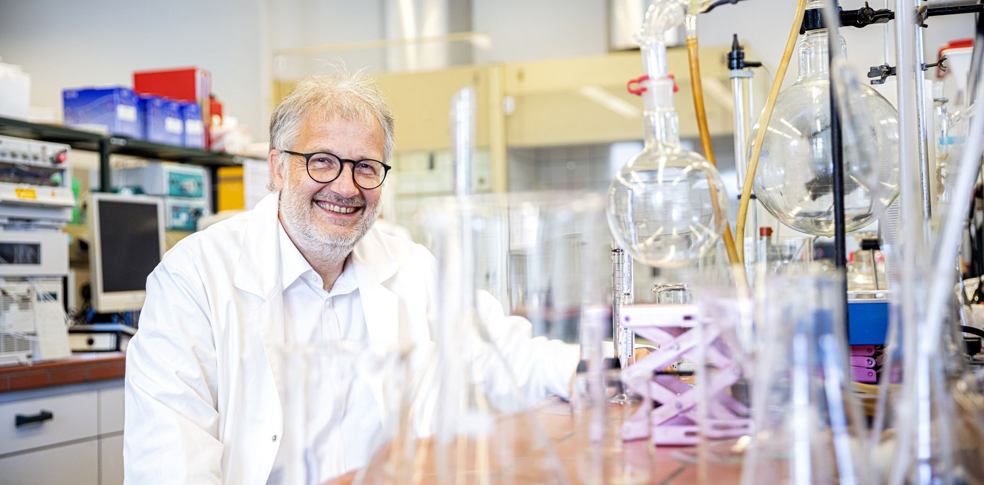

„Die digitale Transformation ist ein Glücksfall für die Numismatik“, sagt darum Bernhard Weisser, der Direktor des Münzkabinetts. Und es stimmt ja wirklich, dass man sich oben im Bode-Museum, in den Sälen 242 bis 246, hinten rechts, die Nase an den Glasvitrinen ganz schön plattdrücken muss, um die Münzen dort betrachten zu können. Was da in Gold, Silber und Bronze von vergangenen Zeiten erzählt, dieser großartige Schatz aus Antike, Mittelalter und Neuzeit, das erschließt sich oft nur dem, der ein geübtes Auge hat, viel Geduld mitbringt und am besten gleich auch eine Lesebrille. Im wahrsten Sinne des Wortes ist meist nur eine Seite der Medaille zu sehen. Und die Beschriftung ist knapp – weil unter den kleinen Objekten einfach wenig Platz ist.

Ganz anders im Netz, wo die digitalen Zwillinge nur so strahlen. Bernhard Weisser erzählt begeistert von den Anfängen, als sie die neuen Chancen beherzt ergriffen: Am Münzkabinett schaufelten sie 2005 Geld frei für einen ersten virtuellen Ausstellungskatalog. „Das war unsere Heldentat“, sagt Weisser heute stolz.

Die erste Münze, die im Internet zu neuem Glanz kam, war eine Tetradrachme aus der antiken Stadt Abdera. Kaum zwei Jahre später startete dann der große interaktive Internetkatalog, der seitdem auch mit privatem Sponsorengeld immer weiterentwickelt wurde und längst verknüpft ist mit 50 numismatischen Sammlungen in 31 Institutionen über mehrere Länder hinweg. Eine gewaltige Fundgrube, nicht nur für das Fachpublikum.

Ist es nicht reizvoll, eine Münze zu besitzen, anzufassen, zu begreifen, die vielleicht schon Kleopatra im Portemonnaie hatte?

Denn Münzen und Medaillen begeistern viele Menschen. Sie besitzen eine besondere Aura, unverstellt, authentisch, oft mit Gebrauchsspuren. Ist es nicht reizvoll, eine Münze zu besitzen, anzufassen, zu begreifen, die vielleicht schon Kleopatra im Portemonnaie hatte? Weisser erzählt, dass hierzulande nur Bücher noch häufiger gesammelt werden als Münzen. Und dass viele Sammler*innen zur Forschung beitrügen: dass sie über einzelne Funde berichteten und sich sogar über Forschungsmethoden Gedanken machten. „Citizen Science, Bürgerwissenschaften, hat es in der Numismatik schon immer gegeben“, sagt Weisser.

Der Austausch mit den engagierten Laiensammler*innen, mit den Bürger*innen, ist ihm darum besonders wichtig. Viele von ihnen haben Patenschaften für einzelne Münzen übernommen. Sie fördern die Arbeit des Münzkabinetts und freuen sich, wenn ihr Name mit gut erhaltenen Münzen verbunden wird. „Wir wollen, dass die Leute nicht abgeschreckt werden. Dazu gehört auch, dass wir die Münzen im Onlinekatalog so beschreiben, dass es auch für Nicht-Numismatiker verständlich ist“, sagt Weisser. Darum verzichtet er auf Fremdwörter: Ein Kerykeion, im Altertum das Erkennungszeichen der Herolde, heißt online zum Beispiel schlicht Heroldstab.

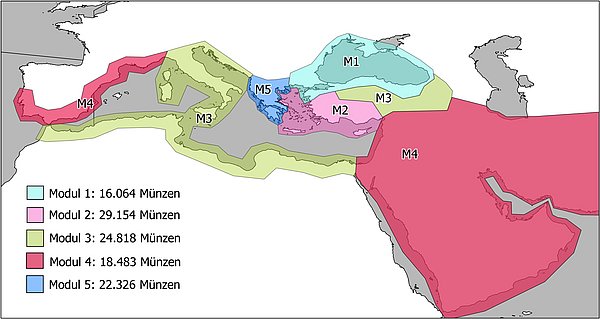

Die Münzen, sie sind Zeitkonserven, die geradezu darauf warten, entschlüsselt zu werden. Das große Akademieprojekt „Imagines Nummorum“ gibt dem nun einen weiteren, kräftigen Schub. Es umfasst rund 16 Millionen Euro, läuft über 25 Jahre, gibt also viel Planungssicherheit und wird das Münzkabinett als größten Standort für die numismatische Forschung in Deutschland noch einmal deutlich stärken, allein schon deshalb, weil nun vier weitere Wissenschaftler*innen eingestellt werden können, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen.

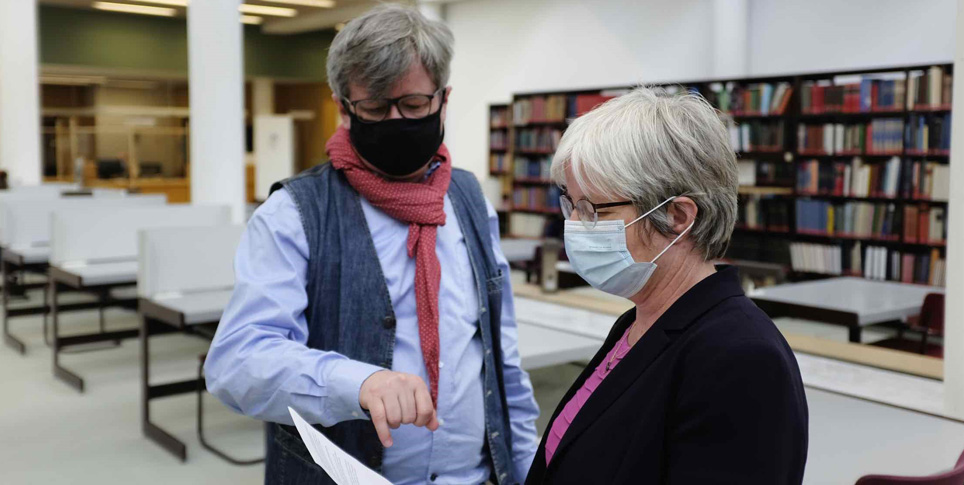

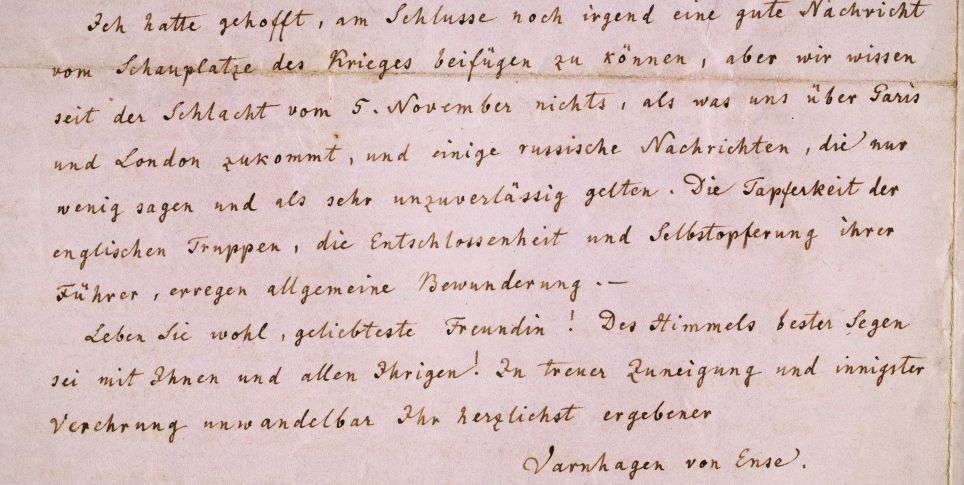

Bernhard Weisser leitet das Projekt zusammen mit Annette Haug von der Universität Kiel und Ulrike Peter von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es ist eine freundschaftliche, leidenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Akademie und Münzkabinett, die sich seit inzwischen fast zweihundert Jahren bewährt hat und die zurückgeht bis auf Theodor Mommsen. Der große Historiker setzte sich sehr für die Münzkunde ein: Er forderte schon früh, dass die Münzen sammlungsübergreifend erschlossen werden sollten. Und genau das wird mit den digitalen Methoden jetzt Realität.

Es ist eine freundschaftliche, leidenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Akademie und Münzkabinett.

Ein Ziel des neuen Projekts ist es, alle antiken griechischen Münzen zu veröffentlichen, über die das Münzkabinett verfügt, alle 114.845 Objekte. „Um fristgerecht fertig zu werden, wollen wir 3.700 Stück im Jahr online stellen. Für jede Münze brauchen wir etwa eine Stunde. So lange dauert es, um alle erforderlichen Felder auszufüllen, um Links zu setzen, in der Literatur zu recherchieren - um also die antiken Münzen als Träger von Bildern und Texten umfassend zu kontextualisieren“, sagt Weisser. „Das Tolle daran: Unsere Arbeit ist vom ersten Tag an sichtbar“.

Weiterführende Links

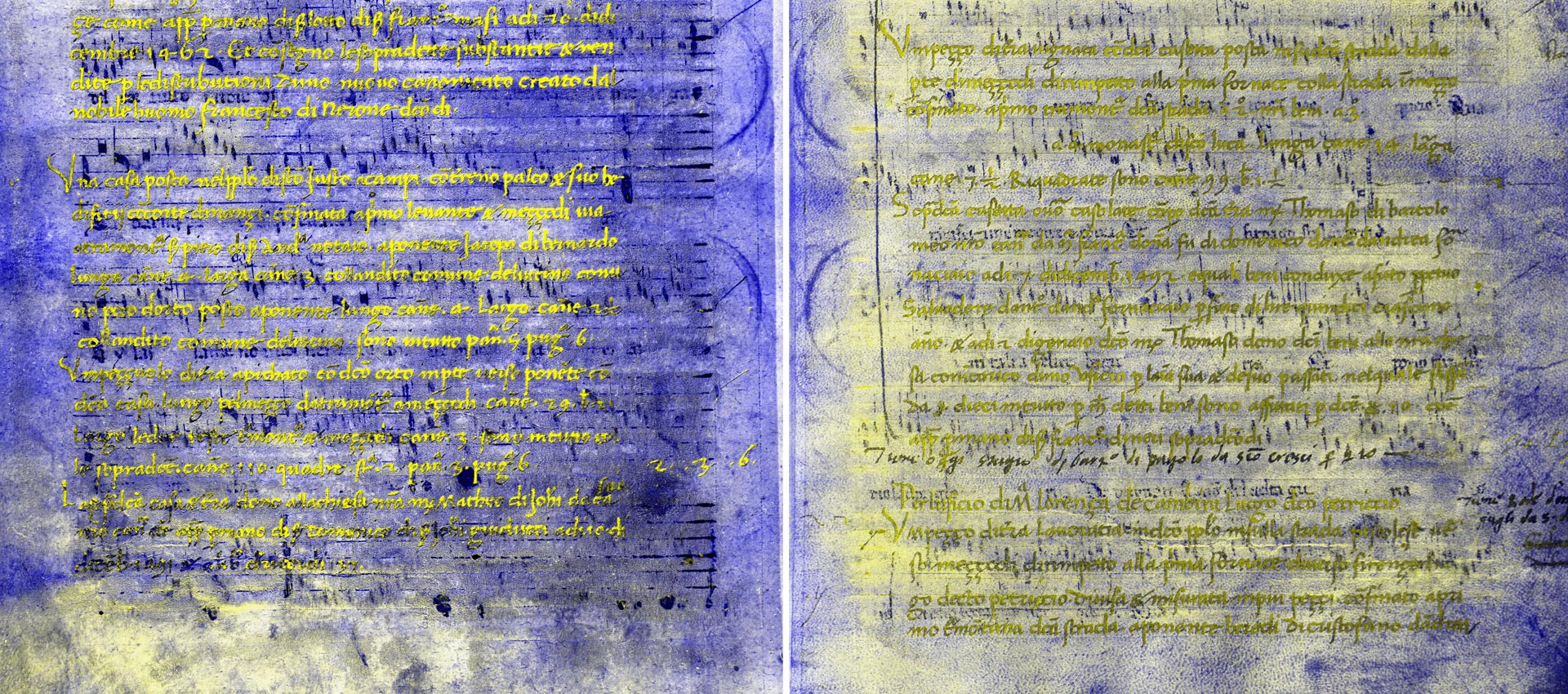

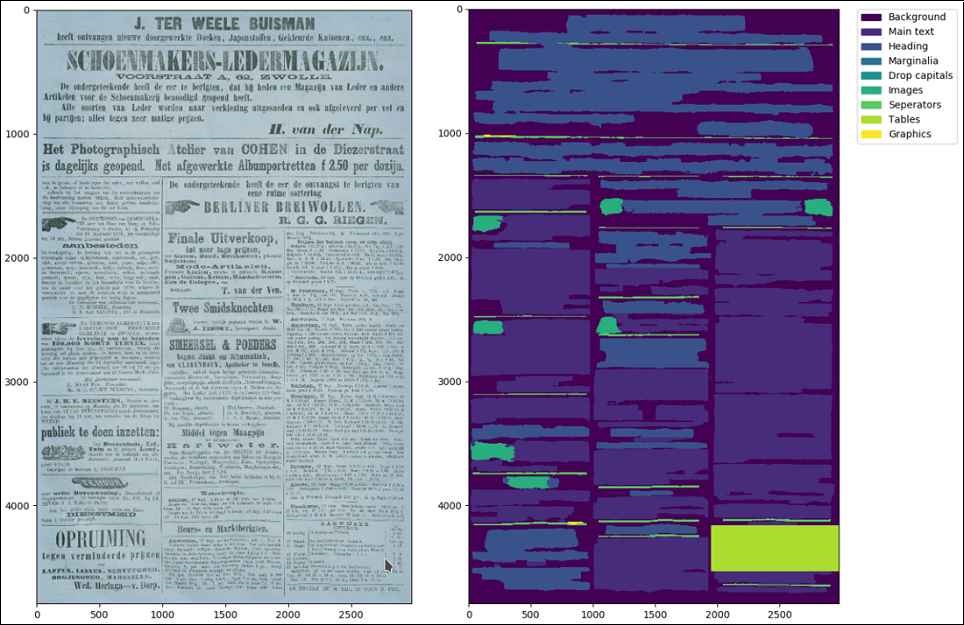

So entsteht eine große Bilddatenbank, ein Ikonographiethesaurus, für den eigens neue Normdaten entwickelt werden. Längst vorbei sind die Zeiten, als jede*r Kurator*in für sich aufgeschrieben hat, woher eine Münze stammt, was er oder sie über Medailleur und Stempelschneider wusste, über Sammler*innen und Vorbesitzer*innen.

Das Wissen wird nun einheitlich festgehalten, systematisiert, kompatibel. Jede Münze wird genau beschrieben: Welches Bild ist da zu sehen? Warum wurde es ausgesucht? Wie wurde es im Laufe der Zeit rezipiert? Und das Verhältnis von Bild und Schrift, wie ist das eigentlich?

Künstliche Intelligenz unterstützt diese Arbeit. Sie wird ständig trainiert, um die Bilder noch besser zu erkennen: Weisser und sein Team erwarten hier in den nächsten Jahren große Fortschritte. Der Mensch, der*die Museumskurator*in, wird dadurch nicht überflüssig, im Gegenteil. Allerdings erweitern sich die Möglichkeiten und ändert sich das Tätigkeitsprofil.

Klar ist: Das neue Projekt gibt Impulse für weitere Forschung auch über die Numismatik und über Berlin hinaus, für Archäolog*innen, Kunsthistoriker*innen, Philolog*innen. Sie könnten fragen: Warum ist ein Bild erfolgreicher gewesen als ein anderes? Denn manche Bilder haben sich bis heute überliefert, andere sind in der Geschichte verloren gegangen sind.

Weisser verweist auf Castor und Pollux, das göttliche Zwillingspaar, dessen Liebe über den Tod hinausgeht, und das noch immer sehr präsent ist: Ganz in der Nähe des Münzkabinetts, im Neuen Museum, ist gerade ein spektakuläres, raumfüllendes, modernes Werk des deutsch-britischen Künstlers Michael Müllers zu sehen, das den antiken Mythos zum Thema hat.

Isis Pelagia hingegen, die über das Meer rasende Göttin, geriet früh in Vergessenheit. Gut, dass Bernhard Weisser sie wachgeküsst hat, für das Logo zu „Imagines Nummorum: Thesaurus Iconographicus Nummorum Graecorum online“. Seit zehn Jahren ist er jetzt Direktor des Münzkabinetts. Das Akademievorhaben ist auch Frucht seiner Arbeit. Er erschließt das kulturelle Erbe neu, entwickelt das Münzkabinett weiter. Und zeigt, wie vielfältig es ist: eben nicht nur ein Museum, sondern auch ein bedeutender Forschungsstandort.

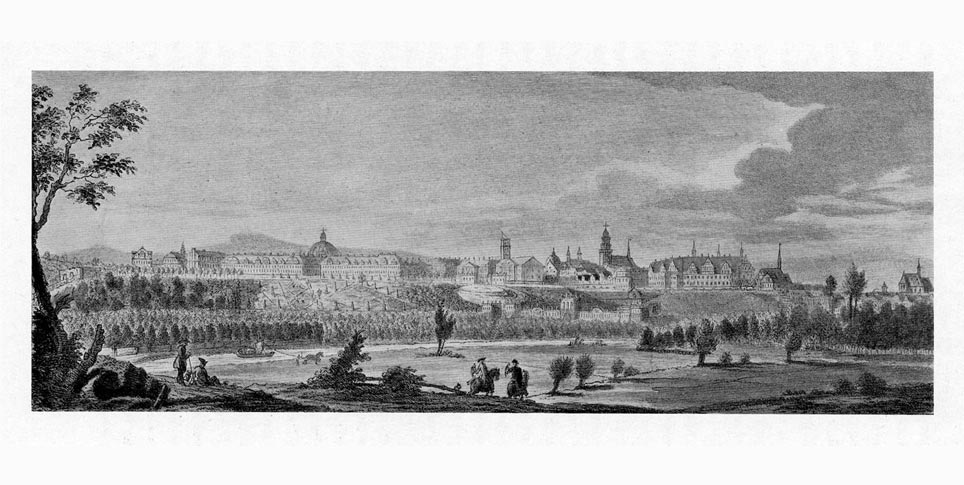

Das Münzkabinett Berlin

Das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin ist heute das größte Archiv alten Geldes in Deutschland. Mehr als 540.000 Münzen und Medaillen sind im Tresor verwahrt oder glänzen in den verschiedenen Ausstellungen auf der Museumsinsel.

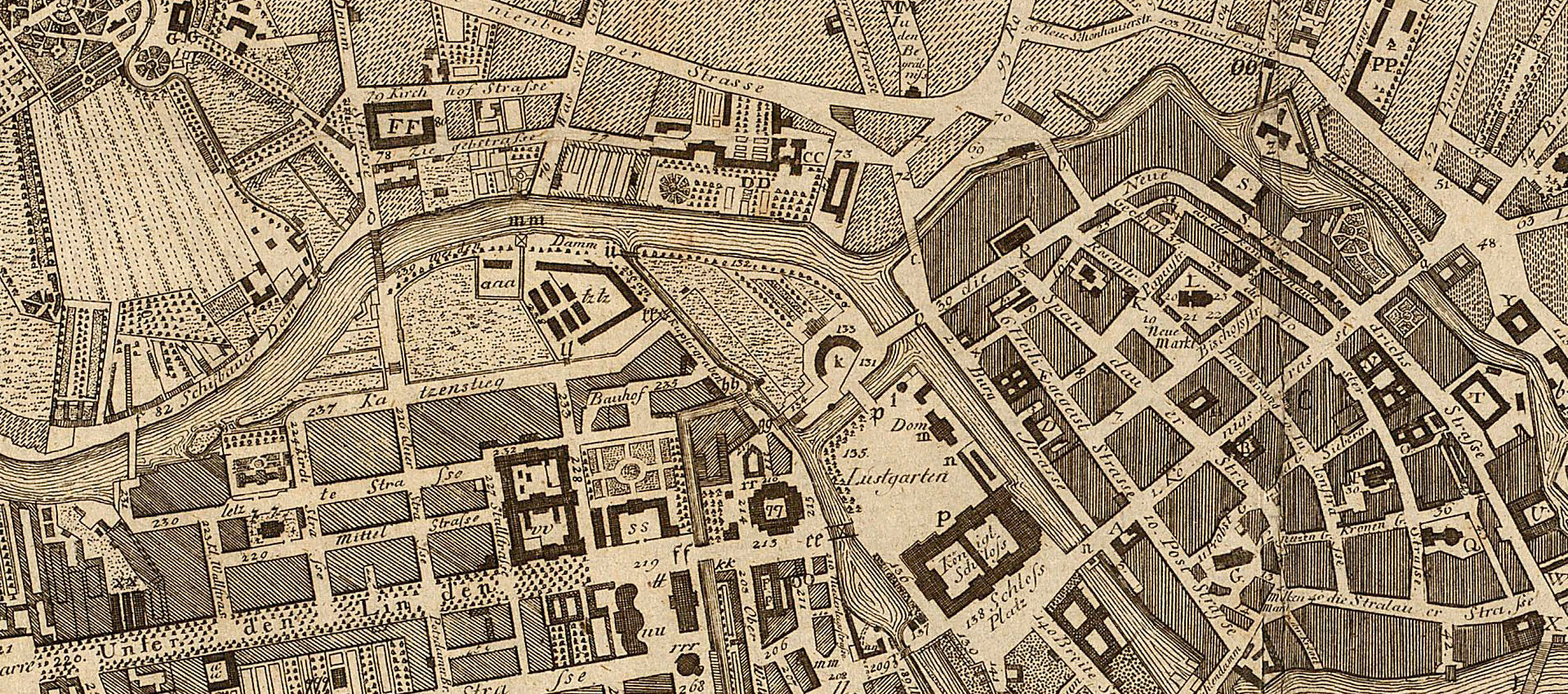

Seine Geschichte reicht zurück bis in das 16. Jahrhundert, ein eigenständiges Museum wurde 1868 gegründet. Seitdem hat es sich sehr verändert. Ging man früher ins Museum, um eine Auswahl von Münzen und Medaillen in Vitrinen zu betrachten, so lassen sind nun mehr und mehr der historischen Objekte im Internet sehen, in einer virtuellen Ausstellung. Über Normdaten ist die Sammlung eingebettet in globale Forschungsnetzwerke.

Längst gehört das Münzkabinett Berlin zu den bedeutendsten numismatischen Forschungsstandorten weltweit: nur vergleichbar mit den Pendants in London, Paris, New York, Wien und St. Petersburg.

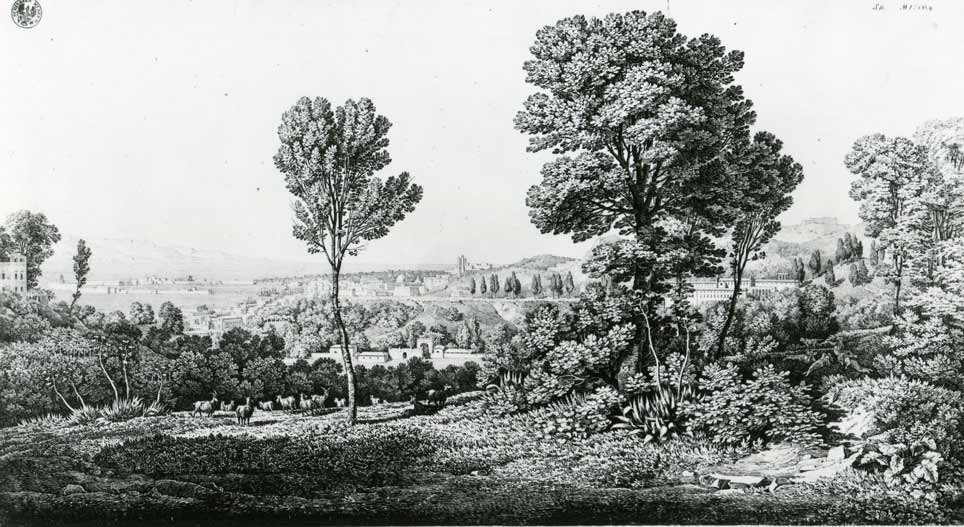

(re.) Beherbergt das Münzkabinett auf der Museumsinsel Berlin: Das Bode-Museum. Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Bernhard Weisser