Der Zweite Weltkrieg wurde 1945 beendet. Daran erinnern die Ausstellung „Der Engel der Geschichte. Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende“ im Bode-Museum, die ortsspezifische Installation „The Missing House“ von Christian Boltanski im Bezirk Mitte und ein Citizen-Science-Projekt der Staatsbibliothek

Es gibt Ereignisse, an die sollte man sich unbedingt erinnern, auch wenn es nicht leicht ist, dafür den richtigen Weg zu finden. Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren ist so ein Ereignis, aber wie damit umgehen? Wie davon erzählen? In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden derzeit drei Projekte gezeigt, die sich diesem historischen Stichtag auf ganz unterschiedliche Weise nähern – und jedes von ihnen widmet sich ihm behutsam und empathisch, ungewöhnlich und berührend.

Alle drei akzentuieren das, was jeder Krieg neben Tod, Verzweiflung und Zerstörung hinterlässt: Die Leere. Menschen wie Dinge, Häuser wie Straßen, Bäume wie Tiere, Belebtes und Unbelebtes – einfach weg. Manchmal hilft es, diese Lücken zu schließen, manchmal ist es wirkungsmächtiger, sie zu bewahren.

Christian Boltanskis „The Missing House“

- News: Christian Boltanskis "The Missing House" wird Teil der "Unendlichen Austellung" des Hamburger Bahnhof

- Microsite

Der Engel der Geschichte. Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende (8.5.2025 bis 13.7.2025, Bode-Museum)

Erinnerungen an das Kriegsende in Berlin

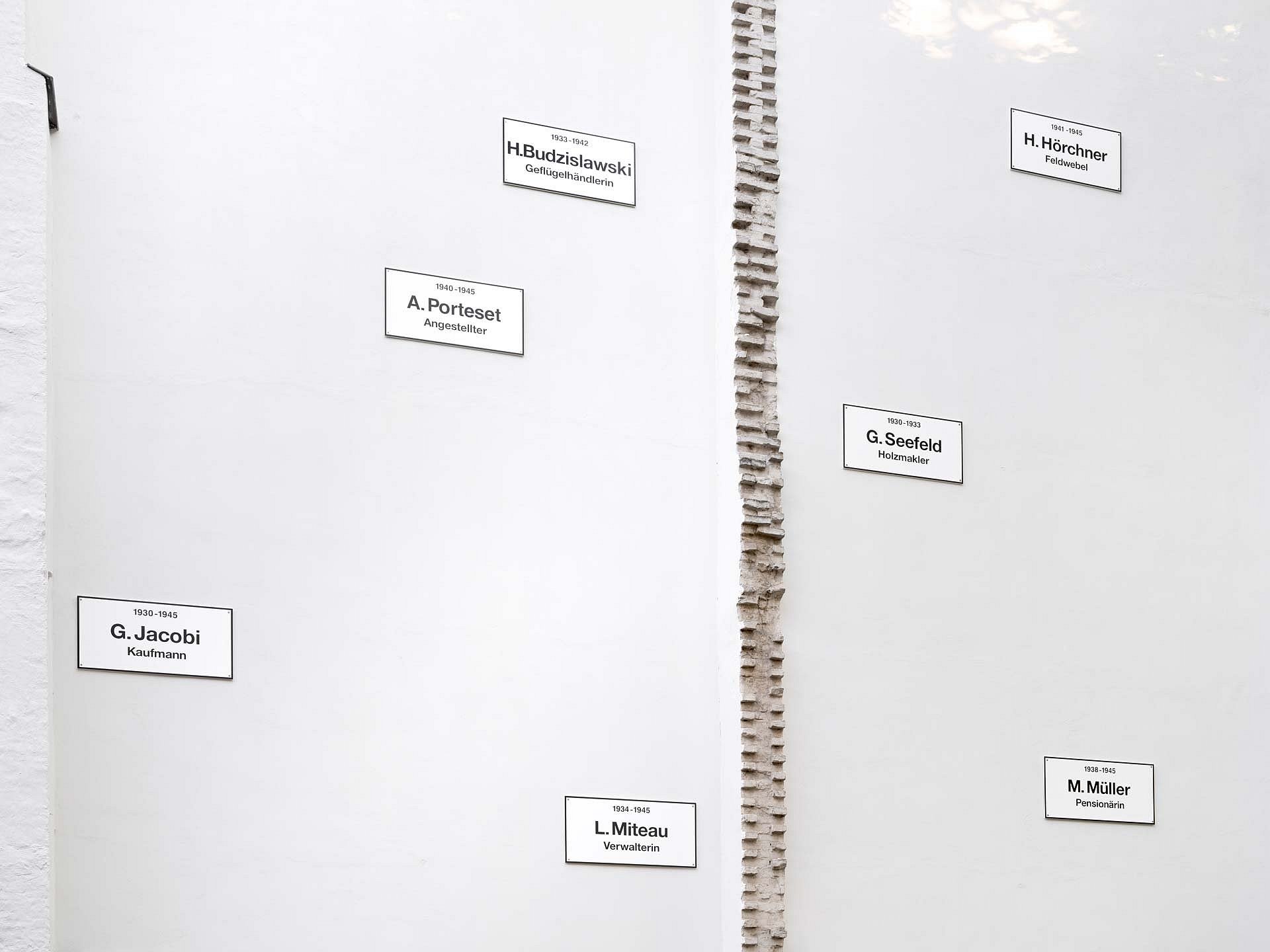

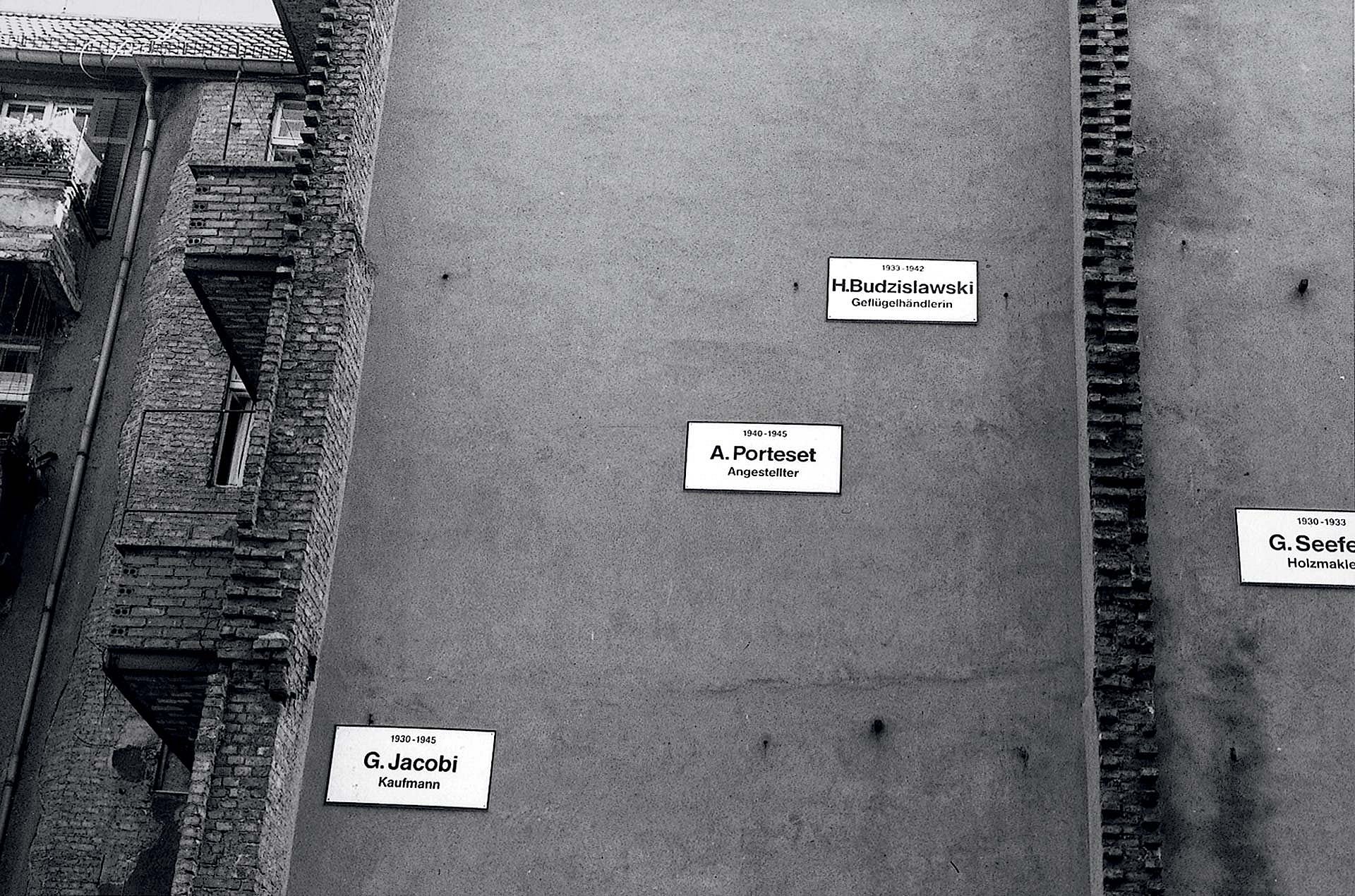

Für letzteren Weg hat sich der französische Künstler Christian Boltanski (1944-2021) entschieden. Sein ortsspezifisches Kunstwerk „The Missing House“ aus dem Jahr 1990 ist nun als Schenkung von Annette Messager an den Hamburger Bahnhof gegangen und als Teil von dessen „Unendlicher Ausstellung“ dauerhaft gesichert. Es erinnert mit 24 Namensschildern an zwei hellen, sich gegenüber befindlichen Brandwänden an die Mieter*innen, die einmal in der Großen Hamburger Straße 15-16 daheim waren.

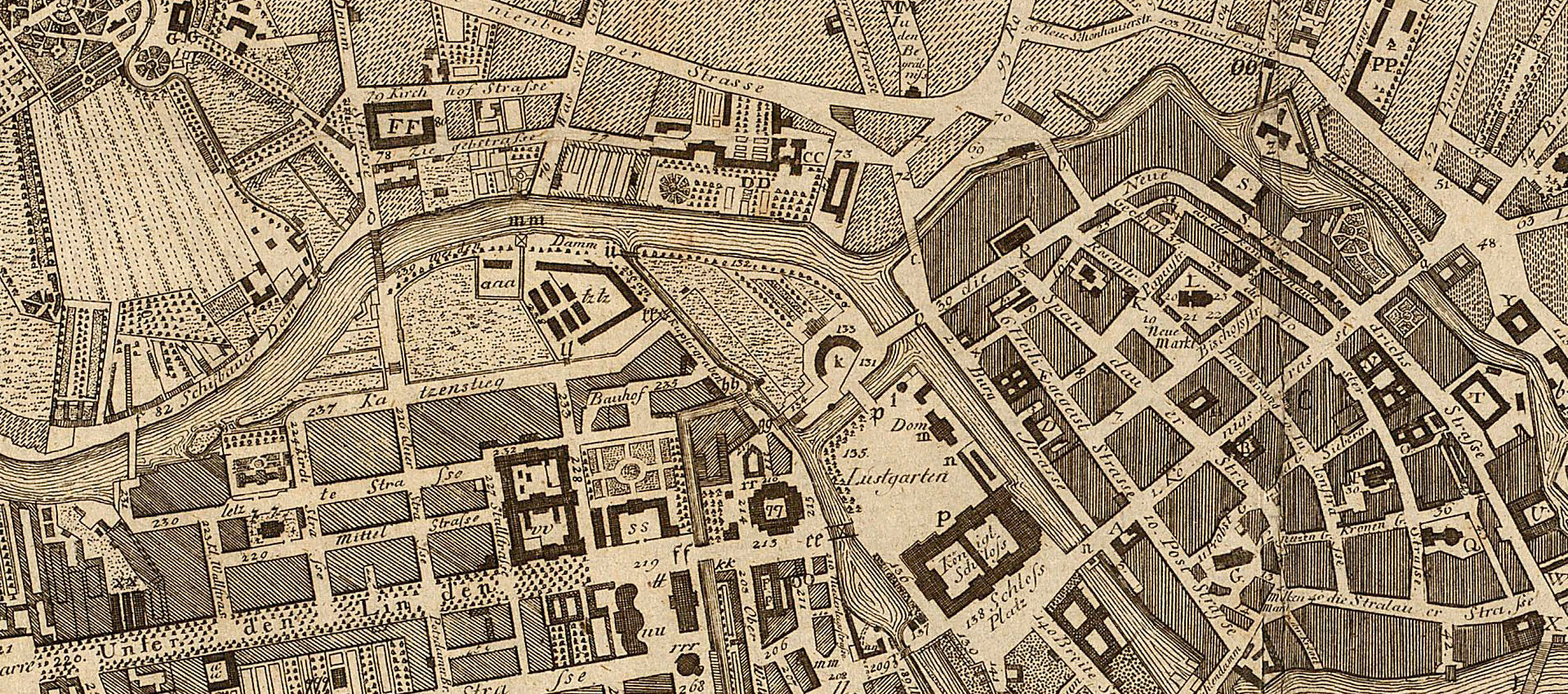

Ihr Haus allerdings existiert schon lange nicht mehr. Es wurde 1911 erbaut und in der Bombennacht vom 3. Februar 1945 teilweise zerstört. Vor dem Krieg war es vor allem von jüdischen Familien bewohnt, die enteignet und deportiert wurden. Andere starben bei diesem Bombenangriff.

Die Tafeln nennen neben den Namen der jüdischen und nicht-jüdischen Bewohner*innen jeweils deren Beruf und die Zeitspanne, in der sie hier gelebt haben. Sie sind auf den über 20 Meter hohen Wänden verteilt und wirken wie ein riesiger „Stiller Portier“ im öffentlichen Raum.

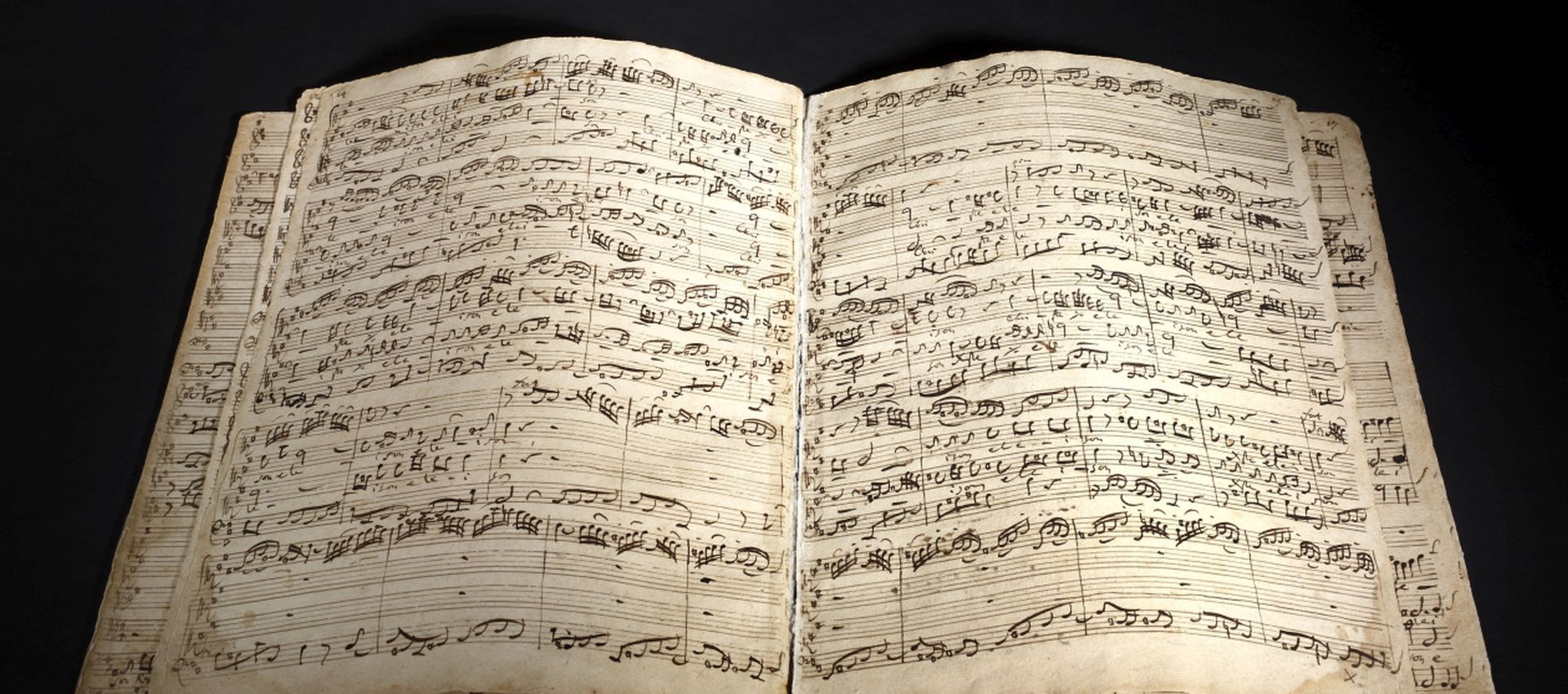

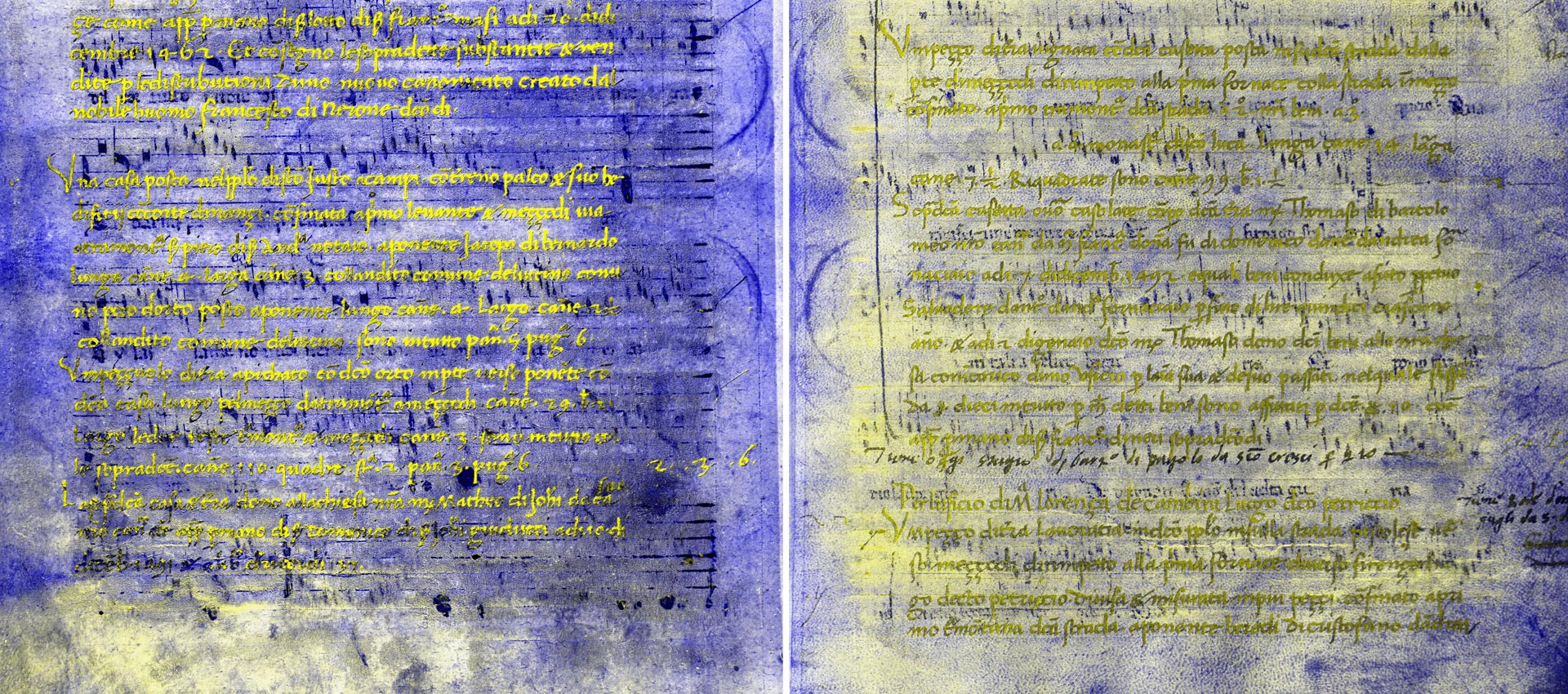

Als Grundlage für die Recherchen des Teams um Boltanski dienten ein Berliner Telefonbuch, das nach Adressen sortiert war, Antiquariate, Bibliotheken, Archive sowie Bauakten in der Staatsbibliothek in Ost-Berlin. Inzwischen wurden die Holztafeln restauriert und verbleiben im Museum, stattdessen wurden am 8. Mai 2025, dem 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, vor Ort Repliken der Münchner Restauratorin Iris Winkelmeyer installiert.

Dank Boltanskis Arbeit bekamen die einstigen Mieter*innen ihren Namen und ihre Identität zurück. So wird die Leerstelle zwischen den beiden Häusern zu einem Erinnerungsort für die Judenverfolgung, den Holocaust, für die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg zumal der Stadt Berlin.

„Aber ein Sturm weht vom Paradiese her“

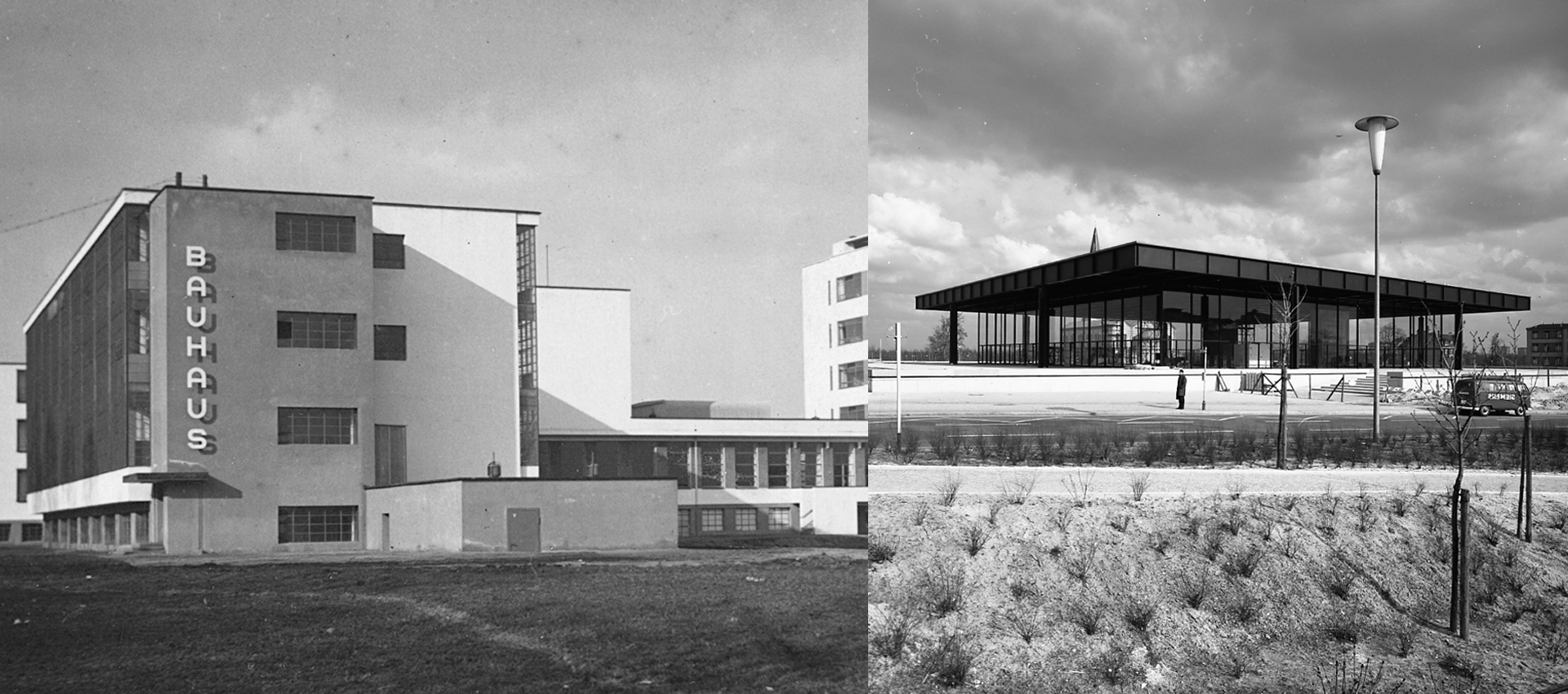

Ebenfalls Berlin als Brennpunkt hat die Ausstellung „Der Engel der Geschichte. Walter Benjamin, Paul Klee und die Berliner Engel 80 Jahre nach Kriegsende“. Diese Sonderpräsentation von Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst sowie Gemäldegalerie ist eine Hommage an den großen Philosophen Walter Benjamin, der 1892 in Charlottenburg geboren wurde.

Dem Kurator Neville Rowley ist es gelungen, aus dem Israel Museum in Jerusalem das durch Benjamins Erörterungen gewiss bekannteste Werk von Paul Klee auszuleihen, „Angelus novus“. Das geschieht seiner materiellen Fragilität wegen indes höchst selten.

Die kleine Zeichnung – Öltransfer und Aquarell auf Papier – kaufte Benjamin 1921 in einer Münchner Galerie. Sie hat ihn mit kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Freitod 1940 im spanischen Grenzort Portbou begleitet und zu seinem Essay „Über den Begriff der Geschichte“ (1939/40) inspiriert.

Die These IX darin lautet: „Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heisst. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor u n s erscheint, da sieht e r eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist d i e s e r Sturm.“

Mit Benjamins Interpretation erhielt Klees Zeichnung eine Aura, die sie bis heute umgibt, auch wenn man dessen Exegese nicht unbedingt teilen muss. Als Leihgabe aus dem Archiv der Berliner Akademie der Künste, wo der Nachlass Benjamins aufgearbeitet wird, liegt das Original der These IX aus, auf deutsch und in Benjamins französischer Übersetzung.

Engel erzählen vom Ausmaß der Zerstörungen

Rowley charakterisiert „Angelus novus“ als einen Magneten, der nicht nur in dieser Schau alle Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Dieses Meisterwerk bringt die Besucher*innen überall dazu, ganz genau hinzuschauen und sich Benjamins Sätze noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, um nachvollziehen zu können, was der Philosoph damals erkannt hatte.

Die Nachgeborenen sehen natürlich die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und späterer Kriege vor sich. Mit wenigen Objekten wird der Echoraum dieses Grauens von Klees Engel zu den Exponaten an roten Wänden ringsherum erweitert, wo sich desgleichen Engel befinden.

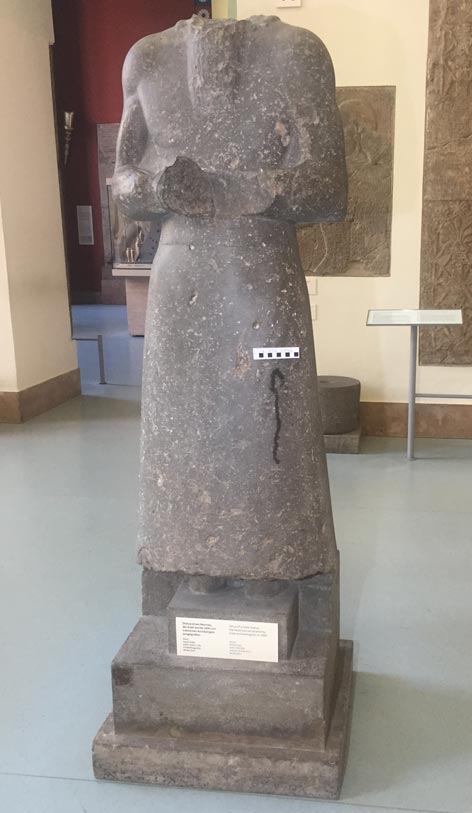

Das Bode-Museum ist schließlich unter anderem für seine Engelsfiguren bekannt. Zwei von ihnen werden hier als Pars pro toto für die kunsthistorischen Verluste der Kriegsjahre und für die Leerstellen, die sie hinterlassen haben, gezeigt. Der knieende Engel des venezianischen Bildhauers Giambattista Bregno zerbrach bei einem Feuer 1945 im Flakbunker Friedrichshain, in dem tausende Kunstwerke aus den Berliner Museen ausgelagert waren. Lange wollte man sich nicht mit diesem Marmorkind beschäftigen, erzählt Rowley, zu deprimierend war es, ihn zu betrachten, gar, ihn auszustellen. Erst 1980 wurde er restauriert und hebt nun rußgeschwärzt wie ein Mahnmal der universellen Trauer die handlosen Arme nach oben.

Der zweite Engel befand sich auf dem Gemälde „Der Evangelist Matthäus mit dem Engel“ von Caravaggio. Es verbrannte komplett im provisorischen Depot des Flakbunkers. Von ihm wird eine Fotografie präsentiert, die das Werk zumindest in Schwarz-Weiß und in Originalgröße an die Nachwelt überliefert.

Vom Ausmaß der Bombenschäden erzählen zwei weitere Fotografien, beide aus dem Jahr 1945: Der Blick vom Rathausturm über das zerstörte Dresden von Richard Peter sen. und eine Ansicht der Ruine der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche von Fritz Eschen.

Daran fügt sich wunderbar ein Ausschnitt aus Wim Wenders‘ Film „Der Himmel über Berlin“ (1987) an, in dem der Schauspieler Bruno Ganz als Engel Damiel vom Turm der Gedächtniskirche herab auf die Stadt und ihre umtriebigen Bewohner*innen blickt. In einer Szene in der Staatsbibliothek in West-Berlin sagt später eine Nutzerin aus dem Off: „Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell Angelus novus“, während Ganz und Otto Sander (als Engel Cassiel) an ihr vorbeigehen – für die Normalsterblichen unsichtbar.

Der Bezug zwischen Engeln, Berlin und Benjamin ist offensichtlich – wie auch zwischen zwei Werken aus weit entfernten Epochen. Das ist zum einen „Melencolia I“ (1514) von Albrecht Dürer als Leihgabe aus dem Kupferstichkabinett, denn eine Reproduktion fand sich in der Privatsammlung Walter Benjamins. Zu dessen Zeit wurde der Stich wegen seines rätselhaften Bildinhalts rege diskutiert. „Es ist ein Rebus, zu dem wir den Schlüssel verloren haben“, erklärt Rowley: „Das macht die Auseinandersetzung damit so lebendig.“

Gegenüber hat er zum anderen das Farbfoto platziert, das Gisèle Freund 1938 in Paris von Benjamin aufgenommen hat, der den Kopf in die Hand stützt, ähnlich dem melancholischen Engel auf Dürers Kupferstich. „Die Objekte sprechen miteinander“, umreißt Rowley das Konzept seiner minimalistische Ausstellung: „Less is more!“

Eine neue Datenbank für Nachkriegs-Dokumente

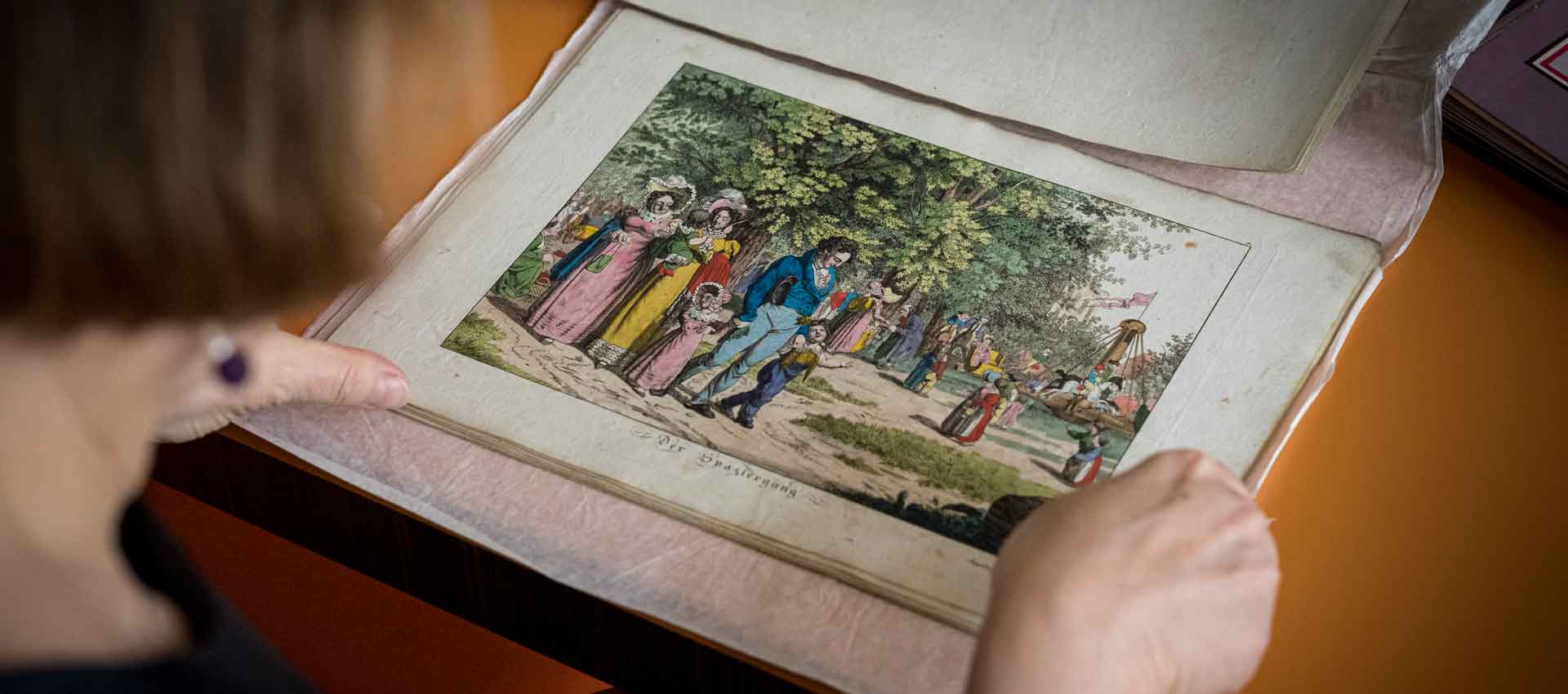

Was bleibt? Mit dieser Frage hat man sich in der Staatsbibliothek Unter den Linden an die Berliner*innen gewendet – und wurde gehört! An einem Aktionstag konnte man kostenlos private Dokumente digitalisieren lassen und für eine Online-Veröffentlichung vorbereiten oder sie selbst hochladen.

Rund 70 Menschen kamen und brachten Stücke aus der unmittelbaren Nachkriegszeit (1945-1950) wie Briefe, Fotos, Tagebücher, Kalender, Ausweispapiere mit, die jetzt für Interessierte in einer neuen Datenbank zugänglich sind. Die 1800 Dateien werden nach und nach freigeschaltet. Die Seite ist bis 30. Juni offen und kann bis dahin ergänzt werden. Die Dinge bekommen in diesem Citizen-Science-Projekt eine Geschichte, die mit anderen geteilt werden kann. Die Lücken im Geflecht der Erinnerungen und Wahrnehmungen können sich schließen.

Die Vergangenheit vergeht nicht

Wie lange wird uns dieses Erbe begleiten? Neville Rowley zitiert als Antwort den schweizerisch-französischen Filmregisseur Jean-Luc Godard (1930-2022), der einmal gesagt hat: „Le passé n'est jamais mort. D'ailleurs, il n'est même pas passé.“ (Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen.) Und weil die Vergangenheit nicht vergeht, sollte man sich mit ihr beschäftigen, um die Gegenwart besser zu verstehen.

In diesem Sinne definiert Rowleys sein Verständnis von guter Museumsarbeit im Allgemeinen: „Wir sind auch für die Werke zuständig, die verschwunden sind. Wenn wir nicht mehr darüber sprechen, sind sie endgültig weg. Aber was ist ein Museum anderes als ein Ort, an dem man versucht, die Schönheit nicht zu vergessen? Und die Geschichte nicht zu vergessen?“