An den schönsten Orten der Stiftung führen wir auch in diesem Jahr wieder SPK-Sommerinterviews: Den Anfang macht die neue Präsidentin Marion Ackermann, die wir auf dem Balkon von Haus Bastian treffen.

Frau Ackermann, wir machen uns Sorgen um Ihre Schuhsohlen. Sie haben in einem Interview gesagt, dass sich gute Direktor*innen für ihre Läden die Hacken ablaufen müssten …

Marion Ackermann (lacht): Ich habe einen großen Bedarf an Schuhen, das stimmt. Aber ich achte eben wirklich auch darauf, möglichst viele, viele Schritte zu tun. Gerade auch in der Stiftung.

Ihr Onboarding im Kosmos SPK war ja gut vorbereitet. Ihr „Wandernder Schreibtisch“ stand wirklich in vielen Häusern. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

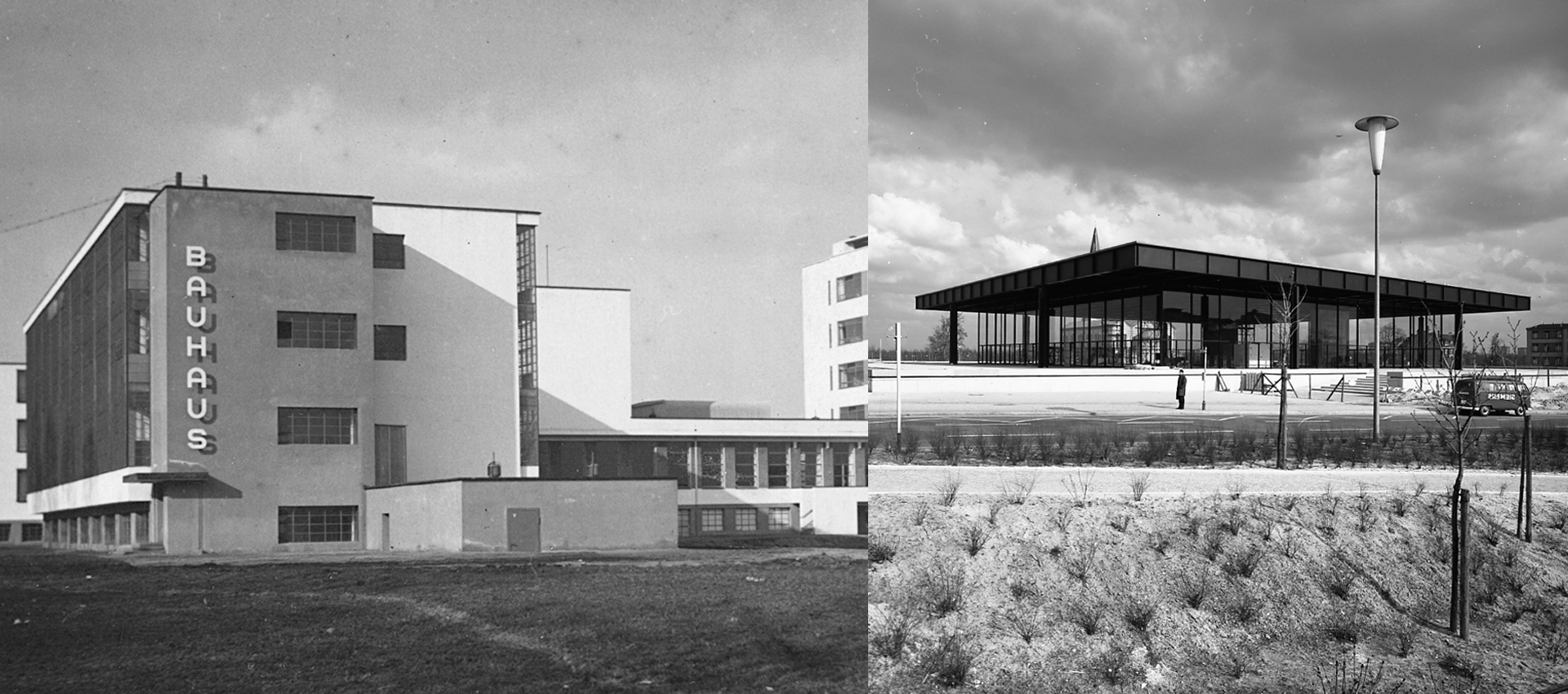

Die thematische Vielfalt der Stiftung war unglaublich beeindruckend – inhaltlich wie räumlich. In manchen Häusern habe ich regelrechte Mini-Ausstellungen bekommen und gleich waren wir mitten im Gespräch über aktuelle Forschungsfragen. An anderen Orten hatte mein Besuch fast etwas Surreales. Da gab es Situationen, wo man nicht wusste, welche Tür sich jetzt gleich öffnet. Ein bisschen wie in Kafkas „Schloss“. Oder das Gesamtkunstwerk Gipsformerei, Kunstmanufaktur und Archiv für eine gewaltige Modellsammlung in einem. Sogar Gerüche konnte ich mitnehmen – zum Beispiel von alten Tonbändern im Staatlichen Institut für Musikforschung. Natürlich habe ich auch Unmengen Büroräume zu Gesicht bekommen – welche, die nach der Sanierung geradezu strahlten, wie in der Neuen Nationalgalerie und andere, wo dringend etwas getan werden muss und wofür ich mich auch einsetzen werde. Beispielsweise im Kunstgewerbemuseum.

Vor allem aber haben sie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen. Um im Bild zu bleiben: Wissen Sie, wo der Schuh drückt?

Ich habe Mitarbeitende aller Altersgruppen getroffen, welche, die schon über 40 Jahre in der Stiftung sind und andere, die gerade erst begonnen haben. Auf der einen Seite stellt sich die Frage, wie wir über Jahrzente gewachsene Wissensschätze bewahren können, wenn jemand in den Ruhestand geht. Auf der anderen Seite geht es darum, was der Motor für ein Arbeitsleben in der SPK sein könnte. Wir sind eine international geprägte Institution und brauchen sicherlich eine Verdichtung von Expertise. Dafür müssen wir voneinander profitieren, und das heißt auch, die individuellen Stärken und Besonderheiten jeder und jedes Einzelnen gezielter ins gemeinsame Arbeiten einzubringen.

Die individuellen Stärken und Besonderheiten jedes Einzelnen gezielter ins gemeinsame Arbeiten einbringen

möchte Marion Ackermann

Eine Schattenseite der SPK-Reform war ja, dass sich die Stiftung jahrelang mit sich selbst beschäftigt hat. Was haben eigentlich die Besucherinnen und Besucher, die Nutzerinnen und Nutzer von all den Neuerungen?

Wer nach außen wirken will, muss im Inneren stabil und gut aufgestellt sein. Nur wenn unsere Abläufe funktionieren und die Motivation stimmt, können wir dem Publikum den Service bieten, den es zu Recht erwartet.

Dazu gehört eine Willkommenskultur für unsere Besucherinnen und Besucher, Nutzerinnen und Nutzer, die passgenau auf alle Teilgruppen der Gesellschaft ausgerichtet wird. Das beginnt schon bei Kinder- und Jugendangeboten, denn jede Altersstufe hat andere Bedürfnisse. Wir sorgen aktiv dafür, dass sich bei uns alle Menschen angesprochen fühlen.

Immer wieder begegnet mir in diesem Zusammenhang der Wunsch nach Orten, an denen man sich wohlfühlt. Der Lesesaal einer Bibliothek bietet Konzentration und Gemeinschaft zugleich. Im Museum steht man zwar mediativ vor einem Werk, fühlt sich aber gleichzeitig mit anderen verbunden. Es ist wichtig, dass unsere Einrichtungen und Häuser solche Orte bieten, die zugleich auch Schutzräume des freien Denkens und Austauschs sind.

Gab es bei Ihren ersten Begegnungen in der Stiftung auch Momente, wo sie gedacht haben: Oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen?

Nein, überhaupt nicht. Ich war durchgehend in einem Zustand der Euphorie. Und wir haben viel über Inhalte gesprochen. Immer wieder ging es auch um die gesellschaftliche Verantwortung der SPK, die internationale Verankerung, auch um die Frage nach dem Verhältnis der Einzelmarke zur Gesamtmarke.

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.

Worauf wird es jetzt in der Zusammenarbeit ankommen?

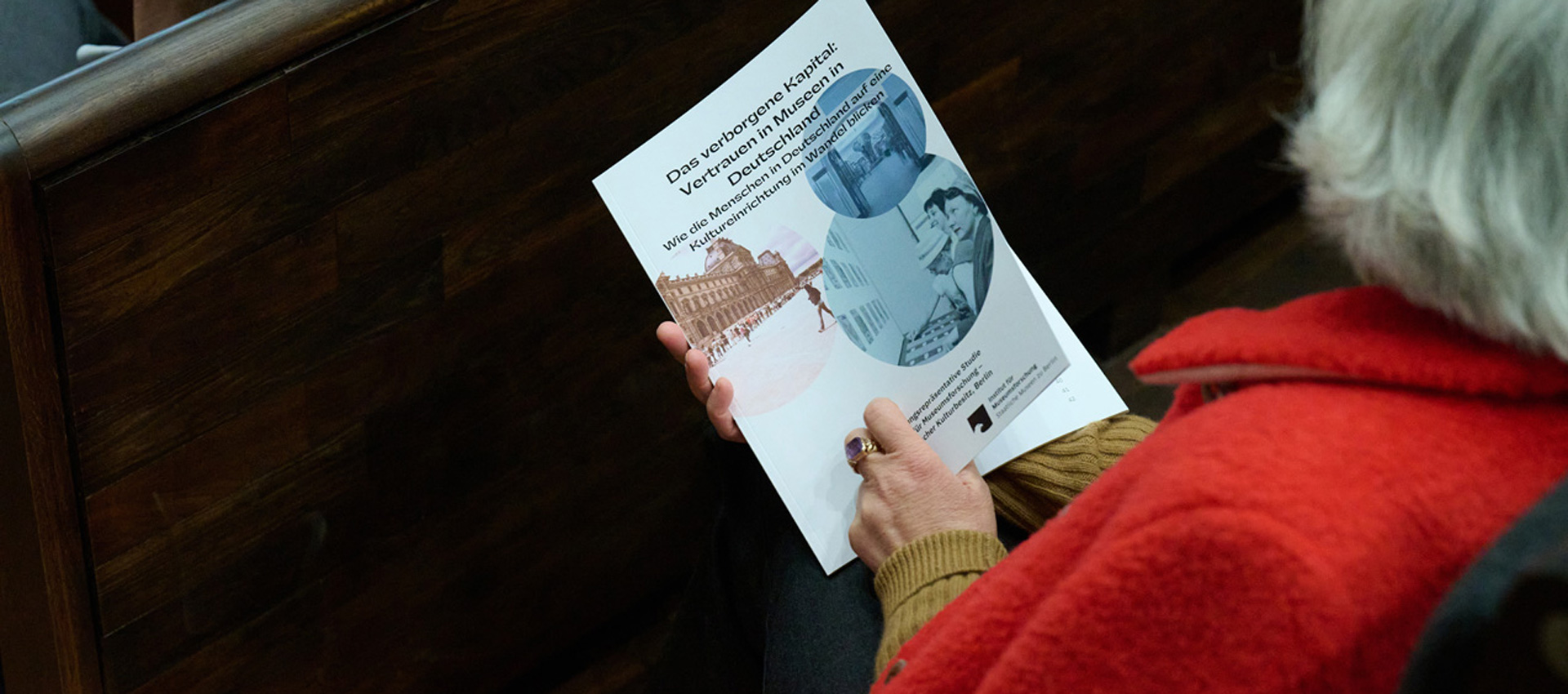

Wir müssen aus dieser Defizitorientierung heraus. Die SPK besteht doch nicht nur aus Budgetknappheit oder Bauverzögerungen. Natürlich haben wir auch Ressourcenprobleme – ich will das gar nicht kleinreden. Aber wir brauchen auch einen freien Blick auf eine längerfristige Perspektive. Niemand lebt gern von der Hand in den Mund, aber wer von außen auf die SPK blickt, erwartet ein starkes Programm, auch Highlights, zu denen die Menschen in Strömen kommen. Wir müssen uns das Programm noch strenger anschauen, sicher auch mal Nein sagen und uns fragen: Machen wir wirklich etwas, was man so schnell nicht wieder vergisst?

Spricht hier eine Museumspräsidentin?

Im nächsten halben Jahr wird ein großer Teil meiner Aufmerksamkeit auf den Museen liegen, ja. Hier gab und gibt es einfach die stärksten Veränderungen durch die Reform. Die Museumsteams an den Standorten müssen gut funktionieren, wir müssen mehr für die Kommunikation tun.

Die dicken Gemäuer verlassen und rausgehen nach Berlin oder in den ländlichen Raum

Kulturelle Bildung ist ein Herzensthema für Marion Ackermann

Und was dürfen Bibliotheken, Archive und Institute erwarten?

Ich war wie andere damals im Beirat gegen die Zerschlagung der SPK. Ganz einfach deshalb, weil alle voneinander profitieren sollten und sich der Reichtum der Sammlungen auch abbilden sollte, auch und gerade interdisziplinär. Wenn die Staatsbibliothek eine Kafka-Ausstellung macht, könnte es doch Verknüpfungen auch zur Kunst geben. Oder das Geheime Staatsarchiv ist doch in seiner Vermittlungsarbeit auch für Künstlerinnen und Künstler interessant.

Welche Rolle kann die SPK eigentlich im kulturellen Überangebot von Berlin spielen?

Ja, wir müssen uns auf diese diverse Stadtgesellschaft einlassen. Dem Hamburger Bahnhof gelingt das gut mit dem Nachbarschaftsprojekt, das Bode-Museum kooperiert mit der Charité beim „Heilenden Museum“. Das sind aber Teilprojekte. Wir müssen bestimmte Fragen größer denken, noch mehr Menschen erreichen und die Strahlkraft innerhalb Berlins erhöhen. Wir bekommen sehr, sehr viele Steuermittel. Und diese müssen wir einsetzen, um Reichweiten zu erhöhen. Das ist unser öffentlicher Auftrag. Mich hat beispielsweise beeindruckt, wie sich die Komische Oper um die türkische Community kümmert. Wenn wir im Herbst die große Ausstellung „Mythen in Stein“ zur UNESCO-Welterbestätte Göbeklitepe in der Südosttürkei haben, sollte uns das auch gelingen.

Apropos Stadtgesellschaft. Die ist ja nicht nur friedlich, da gibt es auch Hass und demokratiefeindliche Angriffe gerade auch auf Kultureinrichtungen. Wie gehen Sie damit um?

Ich glaube, dass wir gute, geschützte Orte anbieten müssen, in denen Diskurse wirklich stattfinden. Natürlich braucht es dafür Regeln, keine Frage. In Dresden habe ich erlebt, wie wichtig es ist, einen Raum zu haben, in dem man sich aussprechen kann. Wir sind eine lernende Institution. In der Freiheit von Kunst und Wissenschaft liegen unglaubliche Möglichkeiten, Räume zu schaffen und Orientierung zu bieten.

Was sagen Sie denen, die behaupten, die SPK würde sich zu sehr auf bestimmte Publikumsschichten konzentrieren?

Denen sage ich, dass es mir um alle geht! Das kann ja auch nicht anders sein, wenn man Millionen von Besucherinnen und Besuchern begeistern möchte. Aber wir müssen eben auch zu Kenntnis nehmen, dass das Publikum diverser geworden ist. Darauf müssen wir reagieren, und das tun wir ja auch.

Ich glaube, dass wir gute, geschütze Orte anbieten müssen, in denen Diskurse wirklich stattfinden

Marion Ackermann zu demokratiefeindlichen Angriffen auf Kultureinrichtungen

Wir sitzen ja hier im Haus Bastian, der Brutstätte für neue Ideen in Sachen Publikum von morgen. Ist die Kulturelle Bildung ein Herzensthema für Sie?

Auf jeden Fall! Ich antworte mal mit einem Beispiel aus Nigeria. Dort liegt das Durchschnittsalter bei 27 Jahren. Wenn jetzt in Benin City das neue Museum eröffnet wird, dann wollen die jungen Menschen nicht nur Objekte hinter Glasscheiben sehen, sie wollen ihr Museum in Besitz nehmen. Mit Performances, mit Kunsthandwerk, mit Werkstätten. Das finde ich spannend und frage mich, ob wir davon nicht auch etwas übertragen könnten? Und ich möchte auch mehr für Outreach-Formate tun, dass wir also die dicken Gemäuer verlassen und rausgehen nach Berlin oder in den ländlichen Raum.

Frau Ackermann, wenn wir uns beim nächsten Sommerinterview wieder treffen: Was möchten Sie dann erreicht haben?

Ich möchte, dass etwas Beruhigung eingekehrt ist. Dass wir dann eine Strategie haben, die absolut transparent ist, Entscheidungen nachvollziehbar macht und zu unserer gemeinsamen Agenda wird – eine Art „Generalbass“, um mit Kandinsky zu sprechen, der unserem Handeln Orientierung und Halt gibt. Ich hoffe natürlich auch, dass wir unsere Ressourcen massiv erweitern und wünsche mir, dass der Kulturstaatsminister sowie die Abgeordneten in Bund und Ländern an unserer Seite stehen. Ebenso wichtig ist mir, dass wir unsere Sichtbarkeit erhöhen, insbesondere in den Sozialen Medien, und dass wir uns immer wieder gezielt im internationalen Diskurs positionieren. Unsere Expertise ist die Exzellenz. Darum geht es.