SPK-Präsidentin Marion Ackermann startet eine neue Kolumne über den internationalen Kompass der SPK. Sie erscheint regelmäßig in Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates.

Foto: SPK / photothek / Thomas Köhler

Wer in der zurückliegenden Berlin Art Week in den Hamburger Bahnhof kam, fand sich inmitten einer vibrierenden Szene der Kunst wieder. Das mag erstmal nicht überraschen, denn unser Haus für zeitgenössische Positionen war schon immer ein globaler hot spot. In diesen Tagen wurde hier intensiv darüber diskutiert, was Kultureinrichtungen heute brauchen, was sie auszeichnet, wie es um die Voraussetzung der Freiheit von Kunst und Wissenschaft bestellt ist, wie wir in die Zukunft denken und wie wir den Herausforderungen der Zeit begegnen können. Hier wie dort geht es um die Frage, wie wir Menschen erreichen, wie wir sie für Kunst und Kultur begeistern, die wir in Museen, Archiven und Bibliotheken für die Zukunft verwahren. Themen wie Vermittlung, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz wurden aufgerufen, internationale Partnerschaften und Netzwerke ohnehin.

Wir müssen mit unseren Mitteln etwas zur Verbindung der Menschen auch in entfernten Teilen der Welt beitragen.

Für mich waren diese Tage gleichermaßen beglückend wie anspornend, denn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ein globaler Player, den ich in seiner internationalen Vernetzung noch mehr zum Strahlen bringen möchte. Wie kann das gelingen? Es ist eine ganz einfache Formel, die es für mich auf den Punkt bringt: „People to people“ lautet die Losung, die Türen öffnet. Ob nach Frankreich oder Polen, ins Silicon Valley oder nach China, Saudi-Arabien oder Nigeria. Wir müssen mit unseren Mitteln etwas zur Verbindung der Menschen auch in entfernten Teilen der Welt beitragen. People to people. Es geht um das gemeinsame Gestalten auf Augenhöhe. Die SPK definiert sich als eine lernende Institution. Lernen können wir auch gerade dort, wo es vielleicht früher nicht so gesehen wurde. Lernen vom Umgang mit Krisen in Südamerika. Lernen von der Resilienz und Unabhängigkeit zeitgenössischer Kunst in Polen. Von Outreach-Programmen in Indien. Von der Aktivierung digitaler Räume in Singapur. Von den in Archiven verborgenen untold stories und ihrer Freisetzung, von der integrativen Kraft der Bibliotheken in Berlin und darüber hinaus. Von dem Mut all der Künstlerinnen und Künstler, all der Kolleginnen und Kollegen, in unterdrückenden Systemen ihre Arbeit fortzusetzen.

Es ist ein wichtiges Zeichen, dass der SPK gelungen ist, sich auch im Wissenschaftlichen Beirat neu und internationaler aufzustellen. Mit Louvre-Präsidentin Laurence des Cars, der Direktorin des Deutschen Historischen Instituts Warschau Magdalena Saryusz-Wolska, dem Kunstwissenschaftler Didier Houénoudé aus Benin, MoMa-Chef Glenn Lowry oder dem Künstler Michael Yahgulanaas, der einst Sprecher der Haida First Nations in Kanada war, um nur einige zu nennen, haben wir brillante Stimmen gewonnen.

Wichtig wird sein, auch neue Formate der Kooperation mit Kultureinrichtungen in Ländern zu erproben, in denen wir noch nicht aktiv waren oder in denen wir besonderen Herausforderungen begegnen. Zum Beispiel wenn wir an illiberale Systeme denken. Hier muss es darum gehen, mit den uns verbindendenden Mitteln von Kunst und Kultur einen gemeinsamen Dialog zu schaffen und liberale Kräfte zu unterstützen.

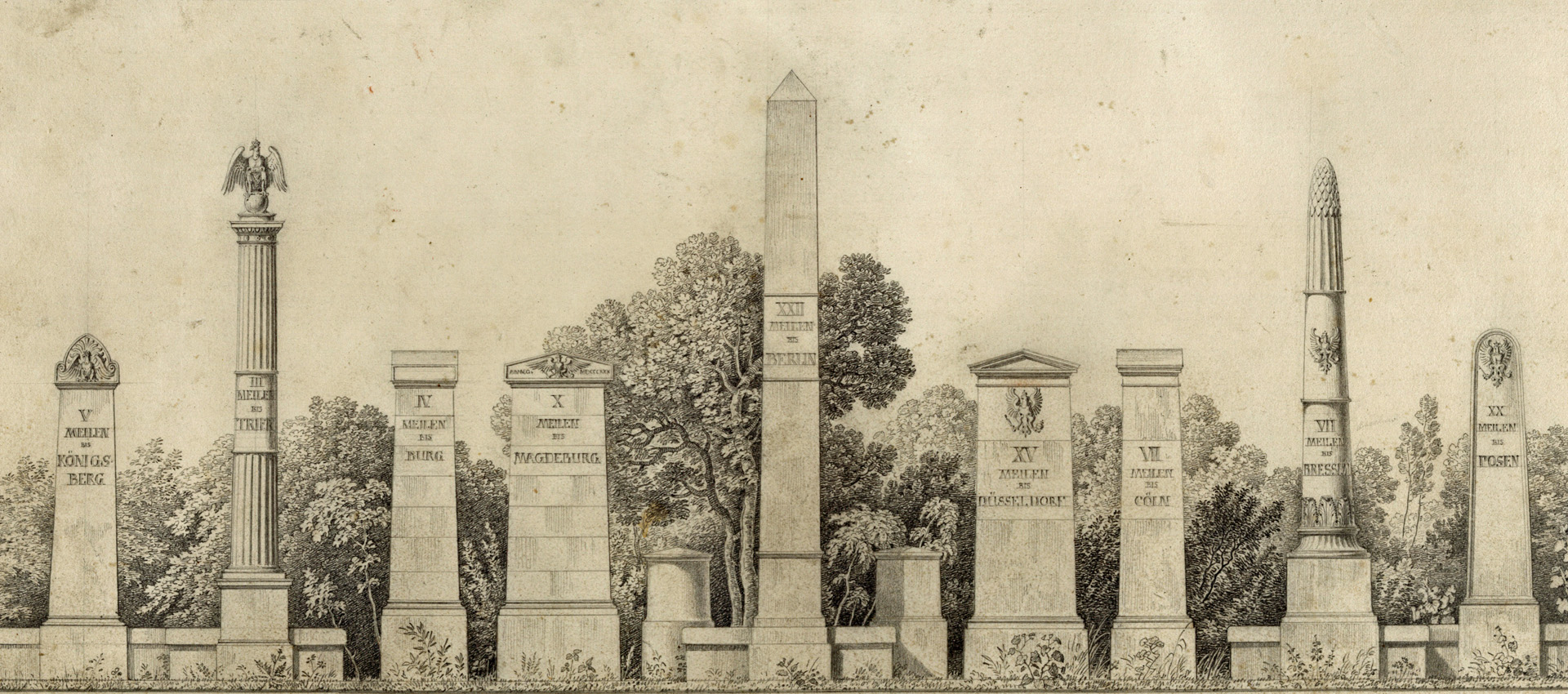

Unser globales Netzwerk muss also mit Hochdruck ausgebaut werden – für die SPK ganz besonders mit dem Blick auf Partnerschaften in Mittel- und Osteuropa. Ich habe in den vergangenen Jahren erlebt, wie wichtig es ist, die präzisen Kenntnisse über die Kultur aus unseren Nachbarländern im Osten Europas auch gerade hier in Deutschland zu erwerben und zu vermitteln, diese noch viel zu unbekannten (Mikro-)Geschichten zu erzählen und damit letztlich am Kanon zu rütteln. Und umgekehrt: in die Länder zu reisen und im offenen Dialog gemeinsam die Geschichte Europas fortzuschreiben. Zwei Beispiele: Die Gemäldegalerie hat mit großem Erfolg Werke aus dem Museum für Westliche und Östliche Kunst aus Odesa gezeigt. Die Ausstellung war ein wichtiger, solidarischer Akt, die Werke vor dem Krieg zu schützen, vor allem aber entspann sich ein grandioser Dialog über kulturhistorische Zusammenhänge und europäische Identitäten. Oder: Unser Museum Europäischer Kulturen in Dahlem zeigt aktuell Fotografien von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Georgien, Moldau und Armenien geflüchtet sind. Es sind aber nicht nur Menschen aus der Ukraine, die Schutz suchen, sondern auch Menschen aus Russland, die ihr Heimatland verlassen: unter ihnen journalistisch Tätige, Künstler*innen, queere Menschen und sogenannte Kriegsdienstverweigerer. Menschen, die so nicht länger unter dem autoritären Regime Wladimir Putins leben konnten.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ein globaler Player, den ich in seiner internationalen Vernetzung noch mehr zum Strahlen bringen möchte.

Als ich vor meinem Amtsantritt mit dem „wandernden Schreibtisch“ quer durch alle Einrichtungen der SPK unterwegs war, habe ich erlebt, auf wie vielfältige Weise die Mitarbeitenden ganz persönliche internationale Beziehungen pflegen. Es wird jetzt darauf ankommen, Methoden zu entwickeln, um daraus ein institutionelles Netzwerk aus stabilen und nachhaltigen Verknüpfungen werden zu lassen, das für die gesamte Stiftung profilbildend sein kann und die Einrichtungen stärkt. Zentral ist dabei – dieser Wunsch wurde mehrfach geäußert –, dass wir Mitarbeiteraustauschprogramme mit Partnereinrichtungen in ausgewählten Ländern intensivieren und erweitern. All das ist Teil unserer „Strategie SPK 2030“, an der wir aktuell mit Hochdruck arbeiten.

In dieser neuen Kolumne möchte ich immer mal wieder und ganz schlaglichtartig auf unseren internationalen Kompass und die aktuellen brisanten Herausforderungen blicken, besondere Projekte herausgreifen und damit zeigen, wieviel die SPK und uns mit der Welt verbindet.

Dieser Beitrag erschien zuerst in Politik & Kultur 10/25