Offenheit, Wohlwollen und Freiräume prägten die Zusammenarbeit mit dem SPK-Präsidenten Parzinger – gerade auch in schwierigen Zeiten – und schwierig waren die Zeiten: Ressourcenmangel, liegen gebliebene Strukturreformen und die Evaluation durch den Wissenschaftsrat – vor diesen nicht gerade kleinen Herausforderungen stand die SPK, als ich 2018 meine neue Stelle als Vizepräsident antrat.

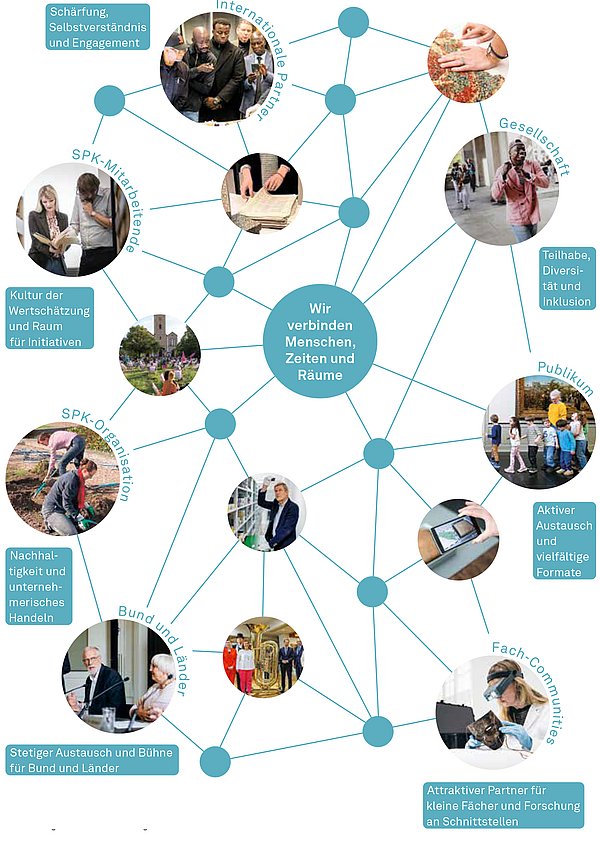

An und für sich war die SPK einerseits inhaltlich präsentabel aufgestellt: Sie war DFG-Vollmitglied, hatte international einen guten Ruf, es gab große Kooperationen, nicht zuletzt etwa mit dem Getty Research Institute oder der Smithsonian Institution. Ihre Museen, Bibliotheken, Archive und Institute waren und sind weltweit mit Partnerorganisationen verflochten. Die SPK hatte bundesweite Anker gesetzt, mit der KEK, der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, mit der Deutschen Digitalen Bibliothek oder dem größten digitalen Vermittlungsprojekt in der deutschen Museumswelt: museum4punkt0. Zugleich stemmte man immens große Bauvorhaben.

Andererseits hatten jahrelange Sparrunden große Spuren hinterlassen: Es gab zu wenig Mittel für Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Bildung und Vermittlung, Provenienzforschung, aber auch für Marketing, Kommunikation, Besucherdienste, größere Ausstellungsprojekte oder sogar für den Betrieb der langsam aber stetig wachsenden Anzahl der geöffneten und wiederöffneten Gebäude – von Personalbedarfen und neuen Stellen ganz zu schweigen. Die Besucherzahlen bei Ausstellungen waren ausbaufähig, wenn auch die Vergleiche mit London oder Paris angesichts der Touristenzahlen nicht ganz stimmig waren. Die Pressestimmen schossen gegen den Riesentanker SPK. Gleichzeitig fühlte sich die SPK im Inneren alles andere als ein zentral gesteuerter Tanker an, eher wie ein Verband von Schiffen, die mal in die gleiche Richtung, mal in unterschiedliche Häfen fuhren.

Die Presse schoss gegen den Riesentanker SPK

Die Abläufe und Strukturen im Inneren waren nicht immer klar. Die Stiftung changierte zwischen dem Anspruch, bloß keine zu starken zentralen Strukturen aufzubauen und der auf Zentralität zielenden Erwartungshaltung der Politik und der Öffentlichkeit, Impulse durch die größte deutsche Kultureinrichtung als Ganzes zu erfahren. Man führte trotz aller Ressourcennöte Parallelstrukturen in den Einrichtungen und langwierige Aushandlungsprozesse, die oft auch im Nichts endeten, anstatt Kompetenzen zu bündeln oder Entscheidungszuständigkeiten klar zuzuweisen. Zugleich fehlte eine transparente wirtschaftliche Steuerung und Budgethoheit bei den Museen. Und doch gab es immer wieder große Impulse aus der SPK, es fühlte sich dann angesichts der fehlenden Ressourcen wie ein Wunder an und war häufig dem persönlichen Einsatz von Hermann Parzinger und einigen Enthusiastinnen und Enthusiasten zu verdanken. Hier kam dem Präsidenten nicht zuletzt sein Schreibtalent zupass, und sein visionärer Glaube an die Kraft von Papieren, deren Stunde irgendwann schlagen würde – wie etwa beim Forschungscampus Dahlem.

Aber es war nicht zu leugnen: Es bestand organisatorisch ein großer Handlungsbedarf, den es mit der Klärung und Abschichtung von Zuständigkeiten und Abläufen, aber auch der Bündelung von Ressourcen in ersten Schritten anzugehen galt. Hermann Parzinger und auch vielen anderen in der SPK war das ein wirkliches und ehrliches Anliegen. Denn der Leidensdruck war mittlerweile groß. Als es dann daran ging, die SPK vom Wissenschaftsrat evaluieren zu lassen, wurde die generelle Klärung von Zuständigkeiten, Abläufen und Verteilung bzw. Bündelung von Ressourcen zunächst hintenangestellt – schließlich sollte dem Ergebnis nicht vorgegriffen werden. Nur einzelne dringende Handlungsfelder wie die IT mussten wir schon vorab gestalten, was der Wissenschaftsrat indes nicht goutierte.

Die Gesprächsrunden mit der Evaluierungskommission des Wissenschaftsrates von 2018 bis 2020 führten in mehr als einem Punkt zu dem Gefühl, mit bestimmten Vorstellungen nicht durchzudringen. Wir sahen die Notwendigkeit und die Chance, spartenübergreifend zusammenzuarbeiten: zum inhaltlichen Mehrwert, aber auch, um Ressourcen zu schonen, wir sahen die internationale Bekanntheit der Stiftung und ihre Bedeutung für Kooperationen zwischen Bund und Ländern. Der Wissenschaftsrat schien das nicht zu teilen. Er fragte nach übergreifenden Strategien der SPK, um zugleich aber alles Zentrale sehr kritisch zu hinterfragen. Und gerade bei den Museen stellte sich die Frage zu vieler Hierarchieebenen mit Generaldirektion und Stiftungsebene.

Wenn der Wind der Erneuerung weht, dann bauen die einen Menschen Mauern und die anderen Windmühlen

Konfuzius (551 bis 479 v. Chr.)

Konfuzius im Windkanal

Die Ergebnisse der Evaluierung durch den Wissenschaftsrat 2020 waren für uns ernüchternd. Die Pressekonferenz des Wissenschaftsrates im Juli 2020 mit der Empfehlung zur Aufspaltung der SPK war vielleicht die schwerste Stunde in der Zeit der Präsidentschaft Hermann Parzingers, zeigte aber zugleich eines seiner großen Talente: Mit Konfuzius sich nicht gegen den Wind einmauern, sondern Windmühlen bauen, um den Sturm, der nun über die SPK fegte, konstruktiv zu nutzen. Er verteidigte nicht den Status quo, wies auf vereinzelte Widersprüchlichkeiten der Empfehlungen und begab sich frischen Mutes in den Windkanal der Reform. Ganz wichtig dafür war das Bewusstsein, einen großen Unterstützerkreis in Politik und Gesellschaft zu haben, der auch schon Bedenken gegen eine Zerschlagung der SPK geäußert hatte. Und auch die Presse, die in den vergangenen Jahren die SPK doch zunehmend kritisch begleitet hatte, war nun skeptisch gegenüber einer Auflösung, wie der Wissenschaftsrat sie empfohlen hatte. Es war zu viel mit der Aufgabe der größten deutschen und international anerkannten Kultur- und Wissenschaftseinrichtung zu verlieren.

Im Innern war die Unsicherheit groß, und wir wollten die Probleme angehen und uns verändern. Vor allem galt es, sich nach dem Evaluierungsprozess in der Runde der Leitungen als Team gemeinsam neu zu finden. Also hatten wir schon 2020 eine Arbeitsgruppe aus Leitungen der SPK-Einrichtungen aufgestellt, damals noch unter dem Namen Strategiekommission und ohne Mandat der Politik. Es ging darum, Ideen für die zukünftige Richtung und Aufstellung der SPK zu sammeln. Wollen wir ein reiner Verwaltungsverbund sein, um Kosten zu sparen oder doch eine gemeinsame inhaltliche Strategie verfolgen? Was sollte dezentral sein, was zentral? Wie können wir die Abläufe verbessern? Dabei war auch klar: Wir beschäftigen uns mit uns nicht um unserer selbst willen, sondern um einen Mehrwert für die Besuchenden, die Nutzenden und die Öffentlichkeit zu schaffen. Und zugleich lief das tägliche Geschäft mit voller Geschwindigkeit weiter, mit Projekten, Ausstellungen, Personalia, den üblichen kleinen und größeren Herausforderungen – und vor allem auch der Covid19-Pandemie.

Dialektik

Im Äußeren schloss sich an die Bekanntgabe der Ergebnisse des Wissenschaftsrates der Prozess der Reformkommission an, in der neben der Kulturstaatsministerin auch vier Länderminister, Hermann Parzinger und ich vertreten waren. Nach einem Jahr stand dann fest, die Stiftung soll erhalten bleiben mit erheblichen Modifikationen: Leitungsorgan als Kollegialorgan, Vorgaben für eine dezentralere Verwaltung, Verringerung von Hierarchien und eine Überprüfung der Zusammensetzung des Stiftungsrates. Die Finanzierungsfrage blieb offen. Dann kamen die Bundestagswahlen 2021 und eine Zeit des Übergangs und der Frage: Dürfen wir unser Schicksal in der SPK jetzt selbst in die Hand nehmen, Strukturen ändern, oder behält sich die Politik das vor? Wir konnten und wollten nicht verharren, nachdem der ganze Prozess einschließlich Evaluation mittlerweile vier Jahre andauerte. Also machten wir mit der Strategiekommission weiter und arbeiteten an den Ideen für Reformen im Innern. Häufig entwickelten sich ganz im Sinne klassischer Dialektik durch These und Antithese neue Vorstellungen, so etwa organisatorisch selbständige Serviceteams für einzelne Standorte.

Im Dezember 2022 dann kam neben der Konkretisierung der Eckpunkte für die Verfasstheit der SPK das von uns ersehnte und erbetene Mandat, dass die SPK die Transformation unterhalb des Gesetzes umsetzen konnte. Ein Interimsvorstand wurde dafür eingesetzt. Wir fanden ein gutes Beratungsteam, bildeten eine Projektstruktur mit Teilprojekten zur Verfasstheit der Museen, zu Finanzen, zu den neuen zentralen Services, dem Bereich Personalservice und – das war bei aller Konzentration auf Organisationsfragen wichtig – zur Strategie. Es ging vor allem um die Wiederaufnahme des roten Fadens: Wofür steht die SPK in der gesamtstaatlichen Verantwortung, gegenüber den Besuchenden, den Nutzenden? Was sind ihre inhaltlichen Schwerpunkte? Wohin richten wir uns aus?

Wandel als Gemeinschaftsleistung

Die Transformation der Stiftung belastete viele Mitarbeitende in der Stiftung erheblich, die ihren Beitrag am Mitdenken und Mitumsetzen neben dem normalen Alltagsgeschäft stemmten. Aber es führte mit Kraftanstrengung und vielen Diskursen zu inhaltlichen Ergebnissen, die wir bei aller Skepsis Stück für Stück in die Tat umsetzen konnten. Im Zweifel galt: Wir probieren die Veränderung aus und entscheiden uns gegen den Status quo.

Manchmal traten im Umsetzungsprozess nicht bedachte Abhängigkeiten zutage, die wir dann nachjustierten. Manches blieb nicht nachjustierbar und war notwendige Folge einer Verteilung von Ressourcen oder Kompetenzen an einzelne Häuser oder Standorte. Dafür gewannen die Museen, Bibliotheken, Archive und Institute Flexibilität. Bei diesem Veränderungsprozess und den Diskussionen lernten wir uns auf Ebene der Führungskräfte, aber auch in die SPK hinein mit verschiedenen Formaten der Mitarbeitendenbeteiligung neu kennen. Und es entstand bei aller kontroversen Diskussion ein neues Gemeinschaftsgefühl. Hermann Parzinger trug daran durch seine Offenheit für Argumente und Gegenargumente, durch seine Bereitschaft, alles immer wieder in Frage zu stellen und auch Manches loszulassen, einen großen, entscheidenden Anteil.

Parallel dazu trat dann das Werben um die Aufstockung der Finanzmittel, im Bund und bei den Ländern, die dank der Restrukturierung, politischer Verhandlungen und Hermann Parzingers Einsatzes und Glaubwürdigkeit erreicht wurde. Und zugleich wurden wir nicht zuletzt aufgrund neuer Erzählungen und Aktivitäten erfolgreicher beim Gewinnen neuer privater Unterstützer und Kooperationspartner. Dennoch bleibt die langfristige Sicherung der Finanzierung der Stiftung zur Sicherung eines möglichst breiten Programms eine zentrale Herausforderung.

Die Geschichte der SPK-Reform ist letztlich eine Geschichte von Beharrlichkeit, Kompromissen und die Fähigkeit, den Wind der Veränderung nutzbar zu machen. Hermann Parzinger hat diesen Prozess mit Offenheit und Flexibilität gestaltet. Seine Fähigkeit, gegensätzliche Positionen zusammenzubringen und daraus neue Lösungen zu denken, hat die SPK geprägt.