Da jeder Strukturreformprozess ein ganz eigener ist, kann es passieren, dass es neue Vokabeln braucht, um die Veränderungen zu beschreiben – die SPK bildet da keine Ausnahme. Darum erklären wir im bewährten Frage-Antwort-Spiel, was bei der Reform warum passiert.

Was unterscheidet die „neue“ SPK von der alten?

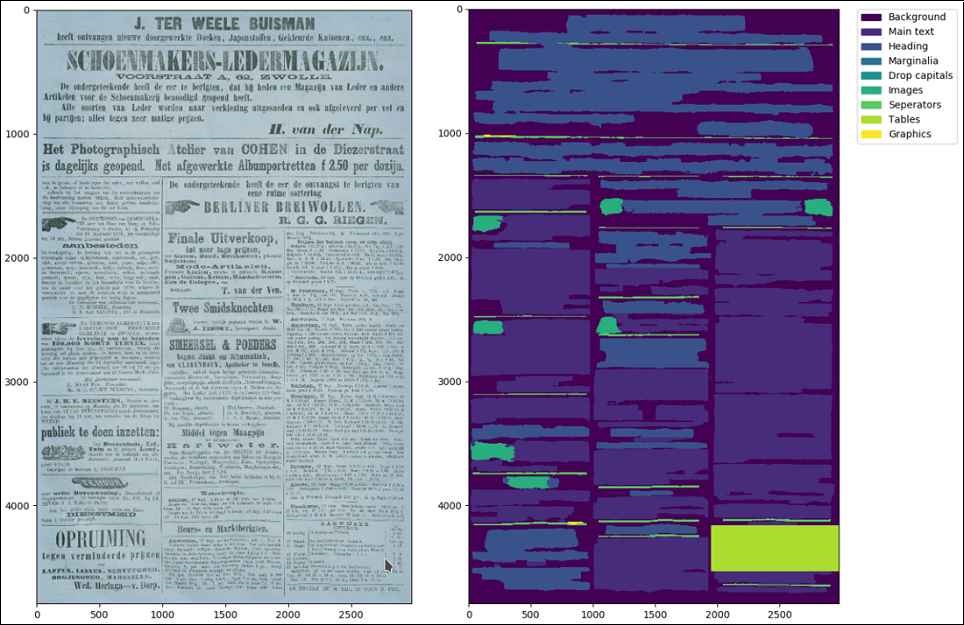

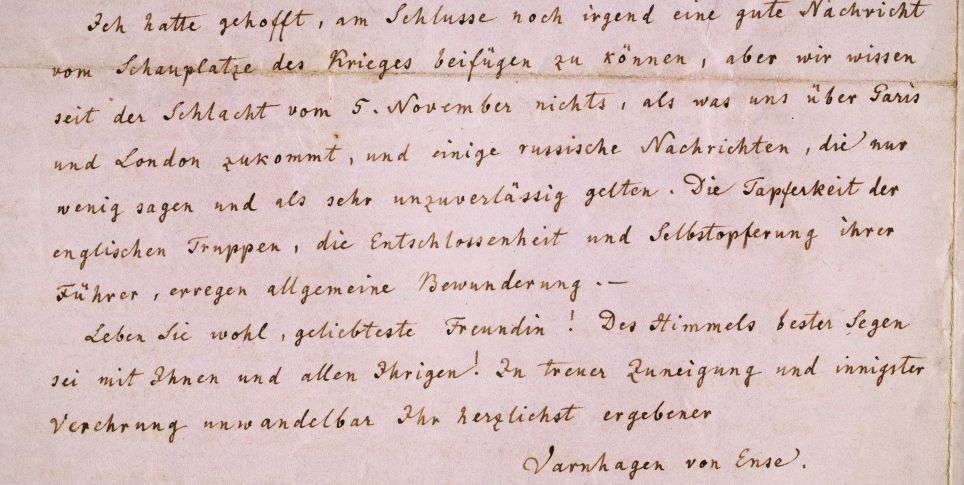

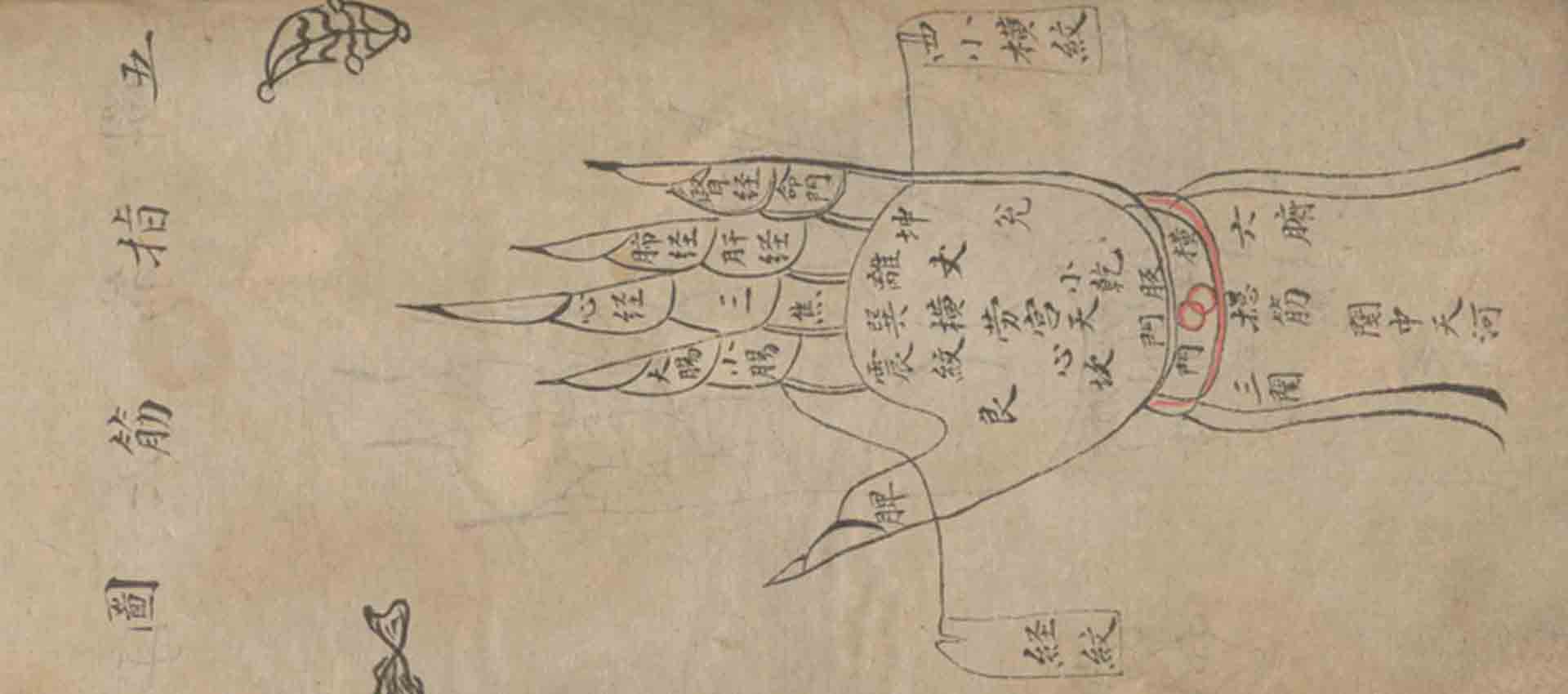

Das Wichtigste: Die SPK bleibt weiterhin die SPK. Also ein Verbund – allerdings agieren die 25 Einrichtungen autonomer und eigenverantwortlicher. Die Reform zielt auf die Organisation ab, die den Verbund SPK effektiver aufstellt: es geht darum, Abstimmungswege zu verkürzen, Schnittstellen zu minimieren, Verantwortlichkeiten zu klären, Hierarchieebenen abzubauen, digitaler zu werden. Gleichzeitig will sich die SPK als Verbund strategischer aufstellen, um für das Publikum aber auch darüber hinaus für die Öffentlichkeit das Potenzial zu heben, das in den vielfältigen Sammlungen und Beständen der Museen, Bibliotheken, Archive und Institute liegt – getreu dem neuen Leitsatz „Wir verbinden Menschen, Zeiten und Räume“.

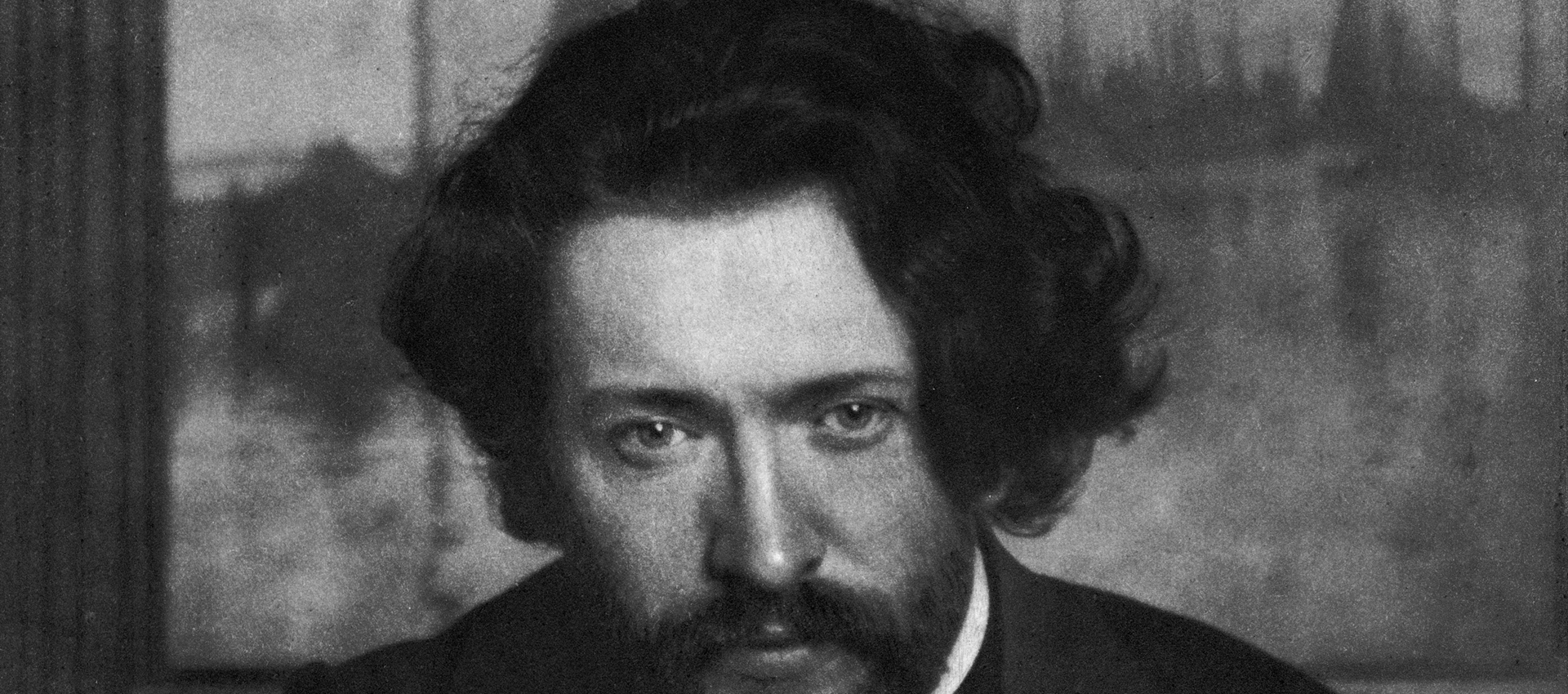

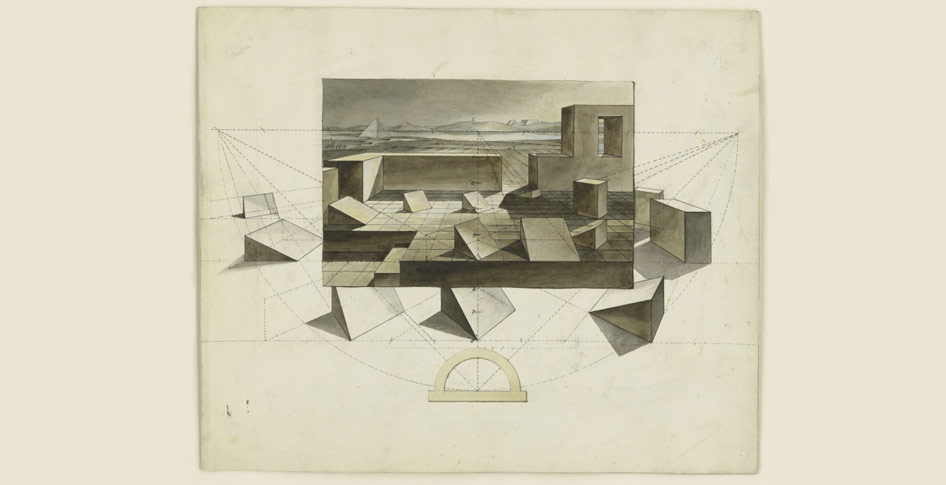

Noch nie sind in dieser Tiefe Strukturen und Abläufe, Programme und inhaltliche Profile, wissenschaftliche Expertise und gesellschaftliche Relevanz, Besucherverhalten und das Gewinnen neuer Zielgruppen analysiert worden. Und auf diesem analytischen Fundament wird die „neue SPK“ gebaut – wie bei einer Generalsanierung, die ein altbewährtes Haus für die Zukunft fit macht.

Was macht eigentlich der Interimsvorstand? Und wann wird daraus ein ständiger Vorstand?

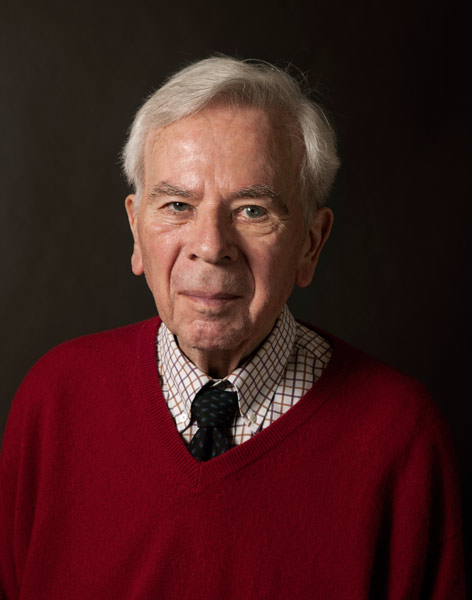

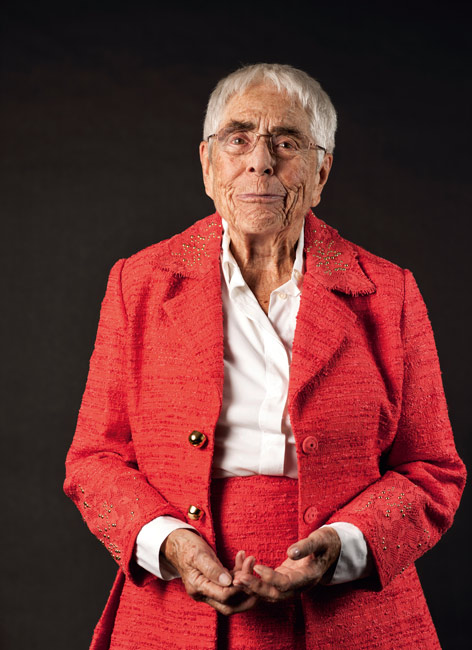

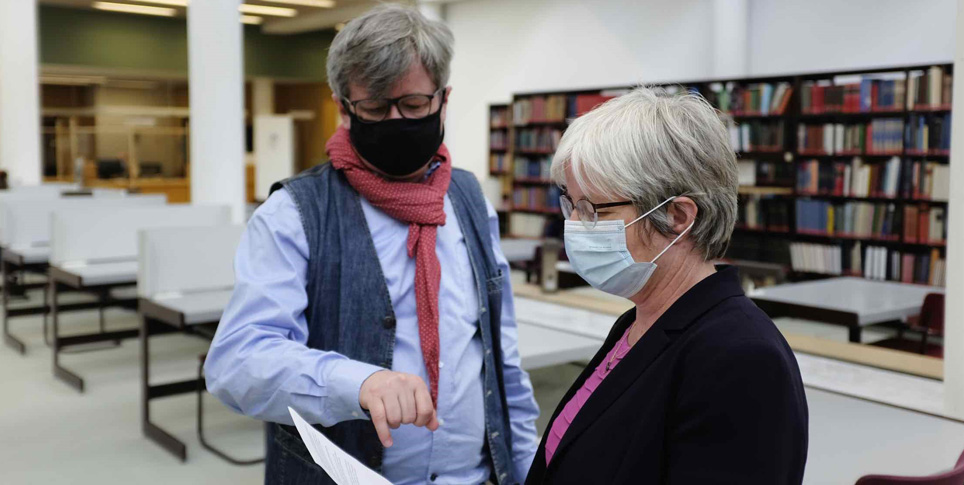

Der Interimsvorstand, das sind Hermann Parzinger und Gero Dimter als Stiftungsleitung, Patricia Rahemipour, Matthias Wemhoff und Klaus Biesenbach für die Museen und Institute der Staatlichen Museen zu Berlin, Achim Bonte für die Staatsbibliothek zu Berlin sowie Barbara Göbel für das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Sie alle steuern gemeinsam den Transformationsprozess in der SPK und entscheiden dabei über die wichtigsten Fragen: Wie sieht das neue Organisationsmodell für die Museen und Institute der SMB aus? Auf welche Weise muss die Finanzsteuerung für eine reformierte SPK angepasst werden?

Der Interimsvorstand hat außerdem einen Prozess für eine Gesamtstrategie für den Verbund SPK gestartet. Wenn voraussichtlich Ende 2025 der Bundestag das neue Stiftungsgesetz mit dazugehöriger Satzung verabschiedet, dann ist die Arbeit des Interimsvorstandes beendet und es wird ein neuer, ständiger Vorstand benannt werden.

Noch nie sind in dieser Tiefe Strukturen und Abläufe, Programme und inhaltliche Profile, wissenschaftliche Expertise und gesellschaftliche Relevanz, Besucherverhalten und das Gewinnen neuer Zielgruppen analysiert worden

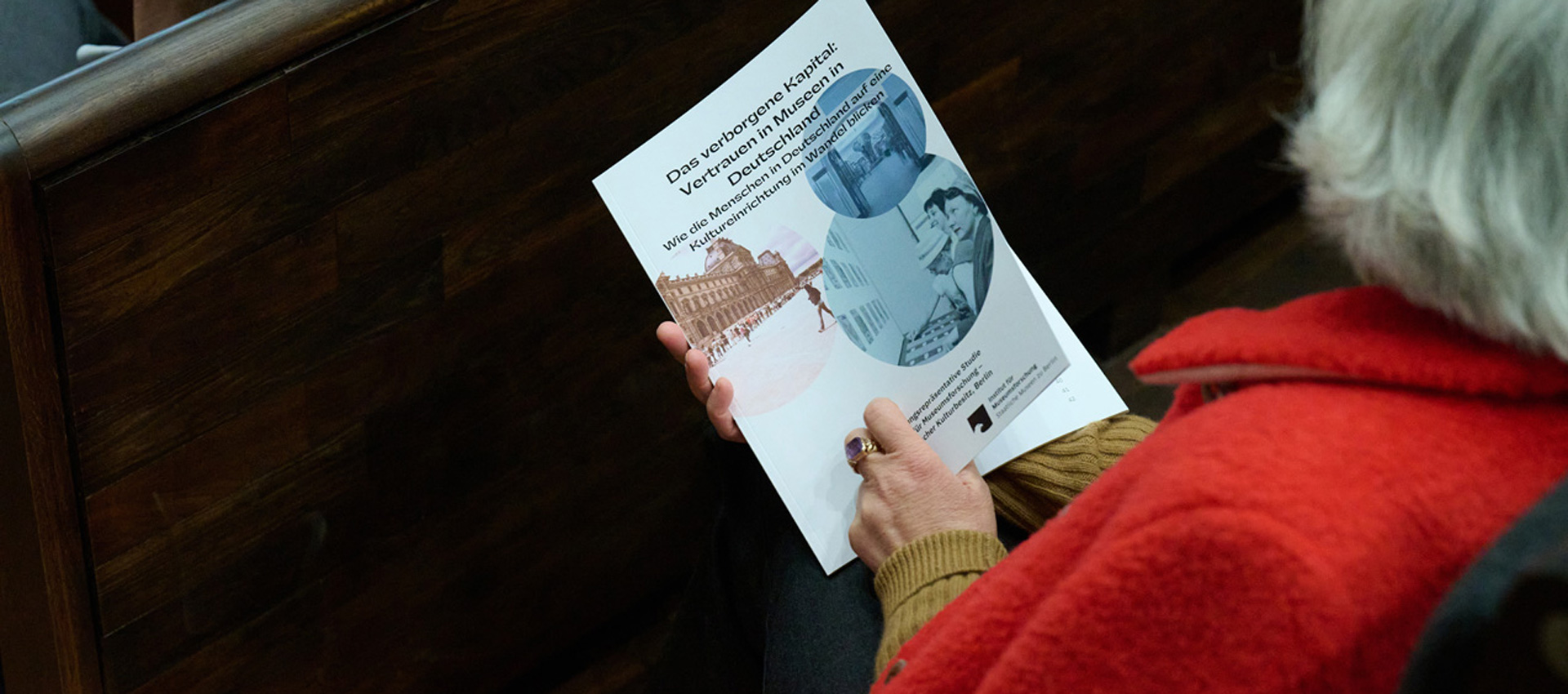

Was haben Besuchende und Nutzende von der Reform?

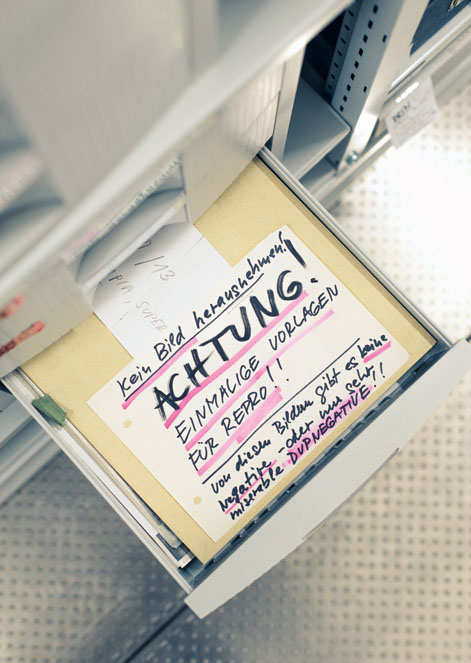

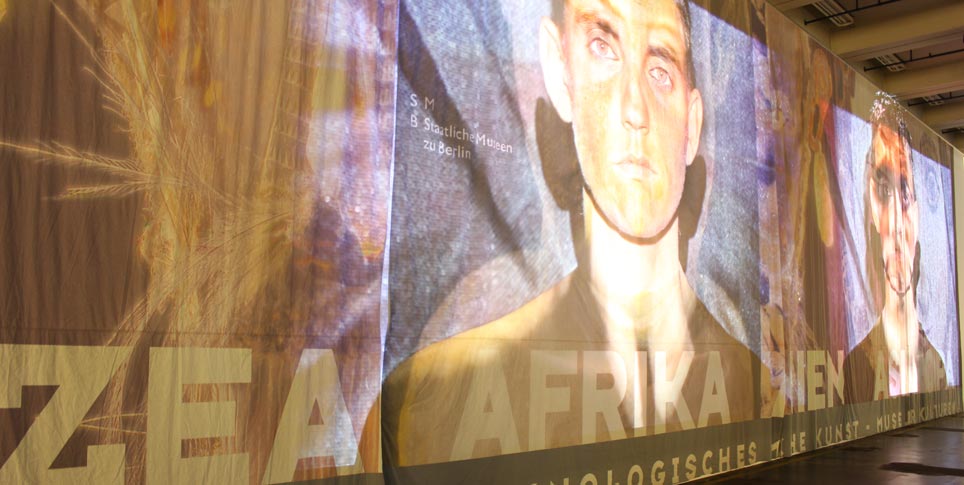

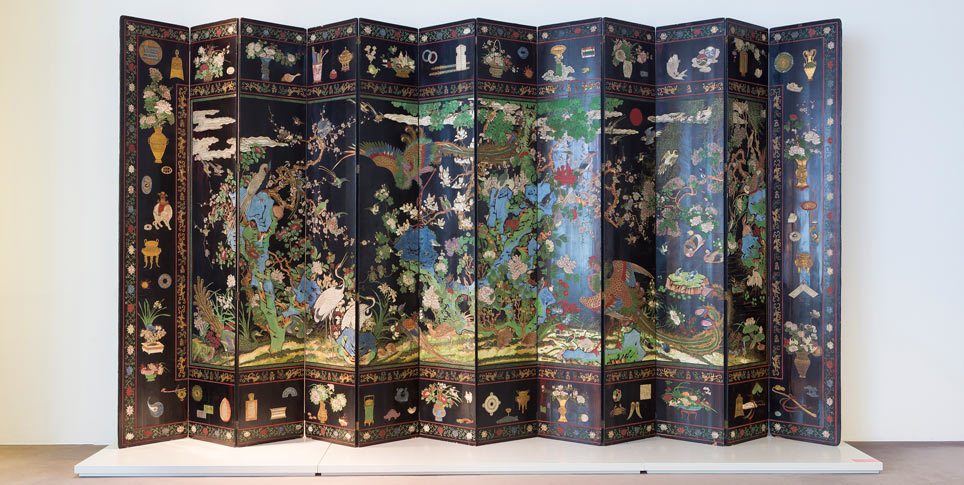

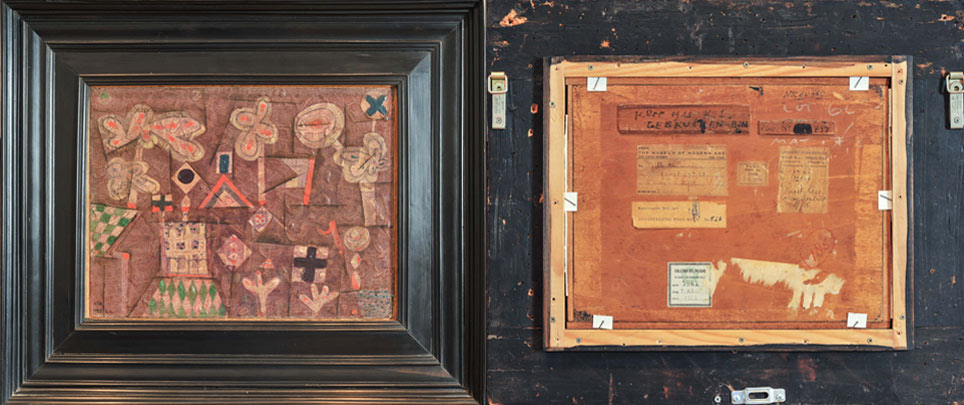

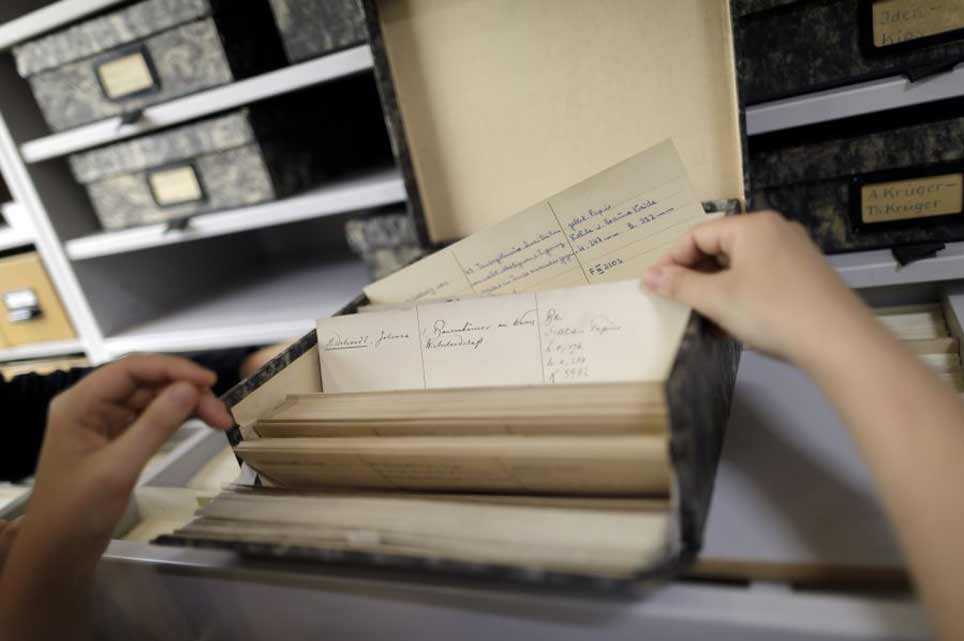

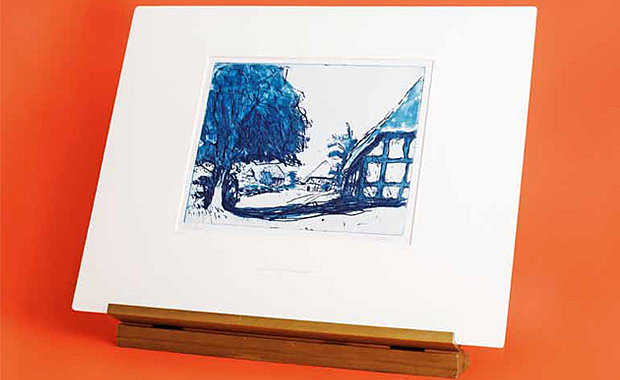

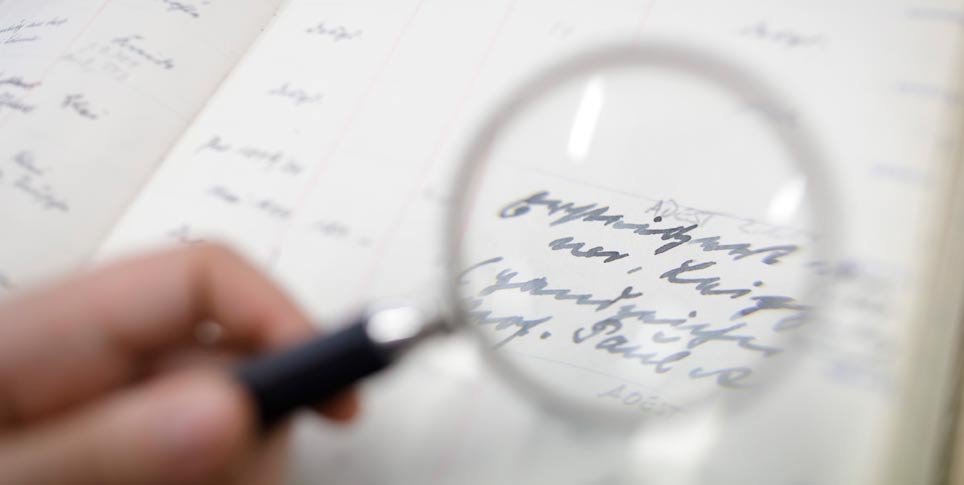

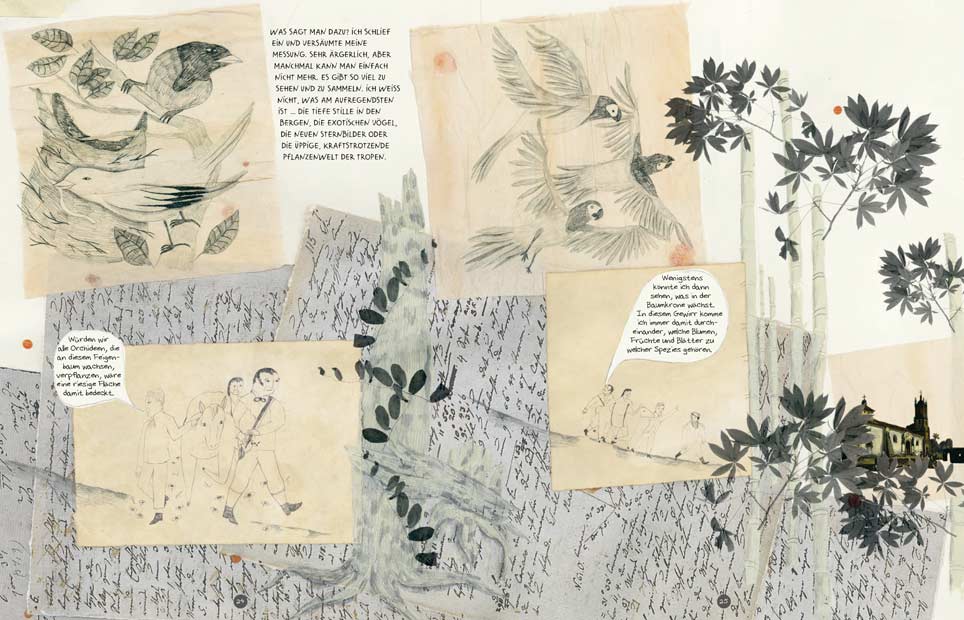

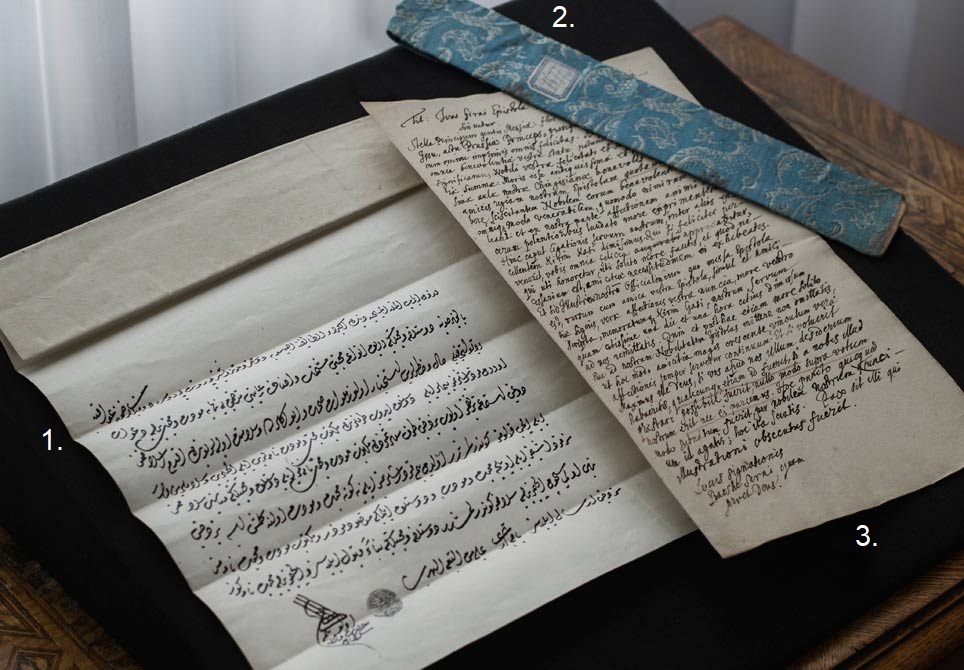

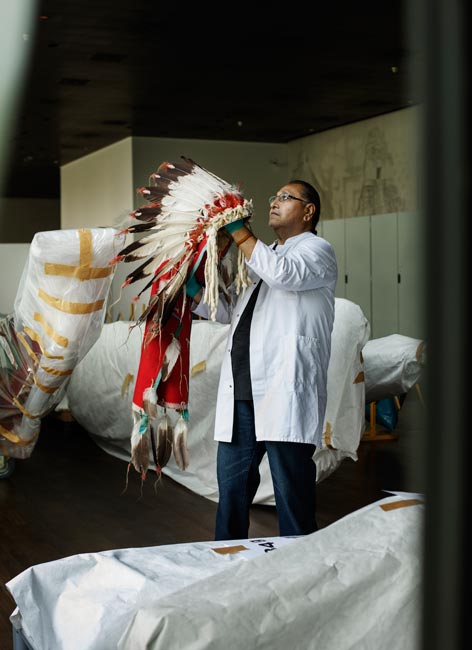

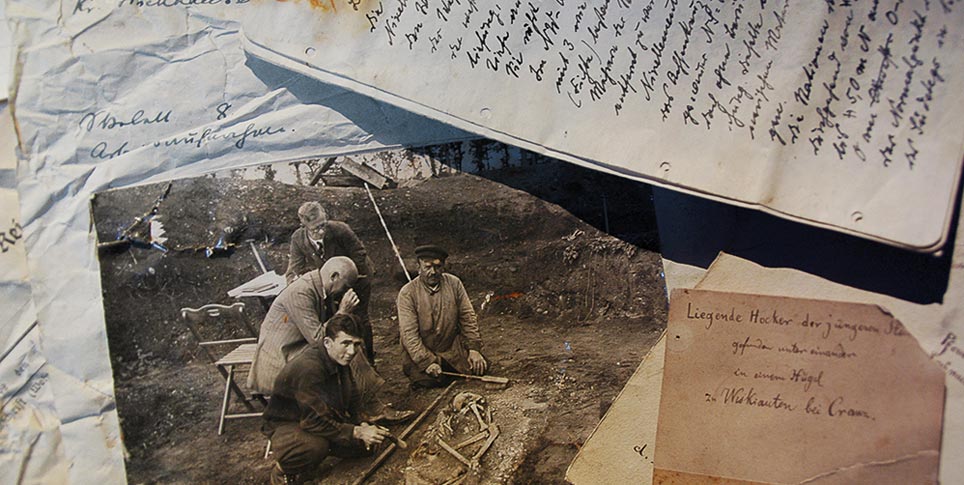

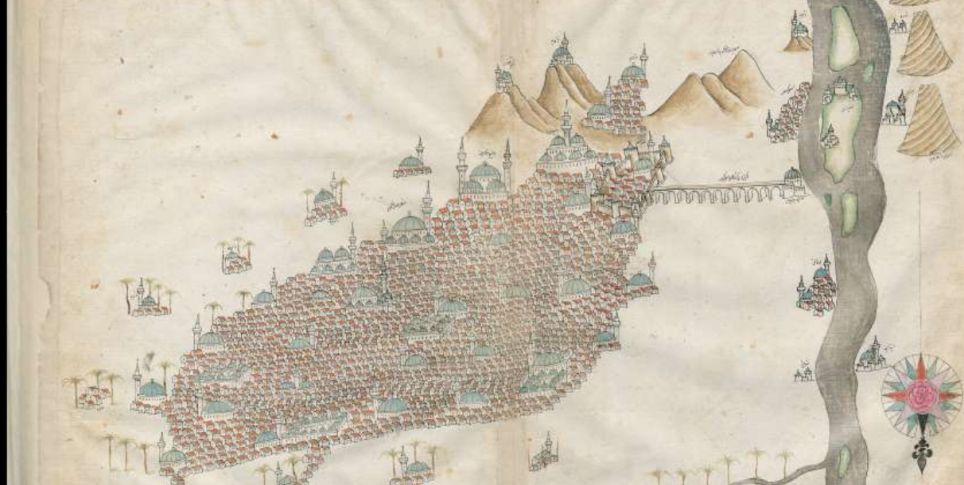

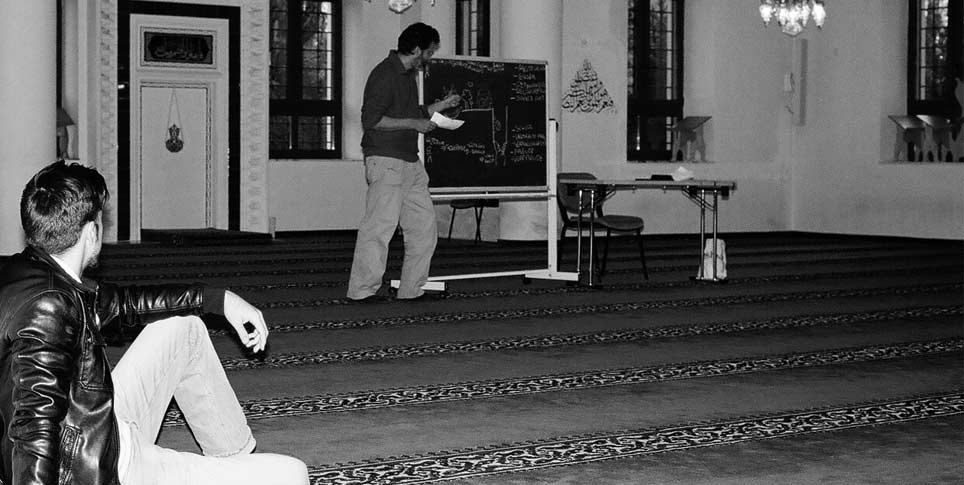

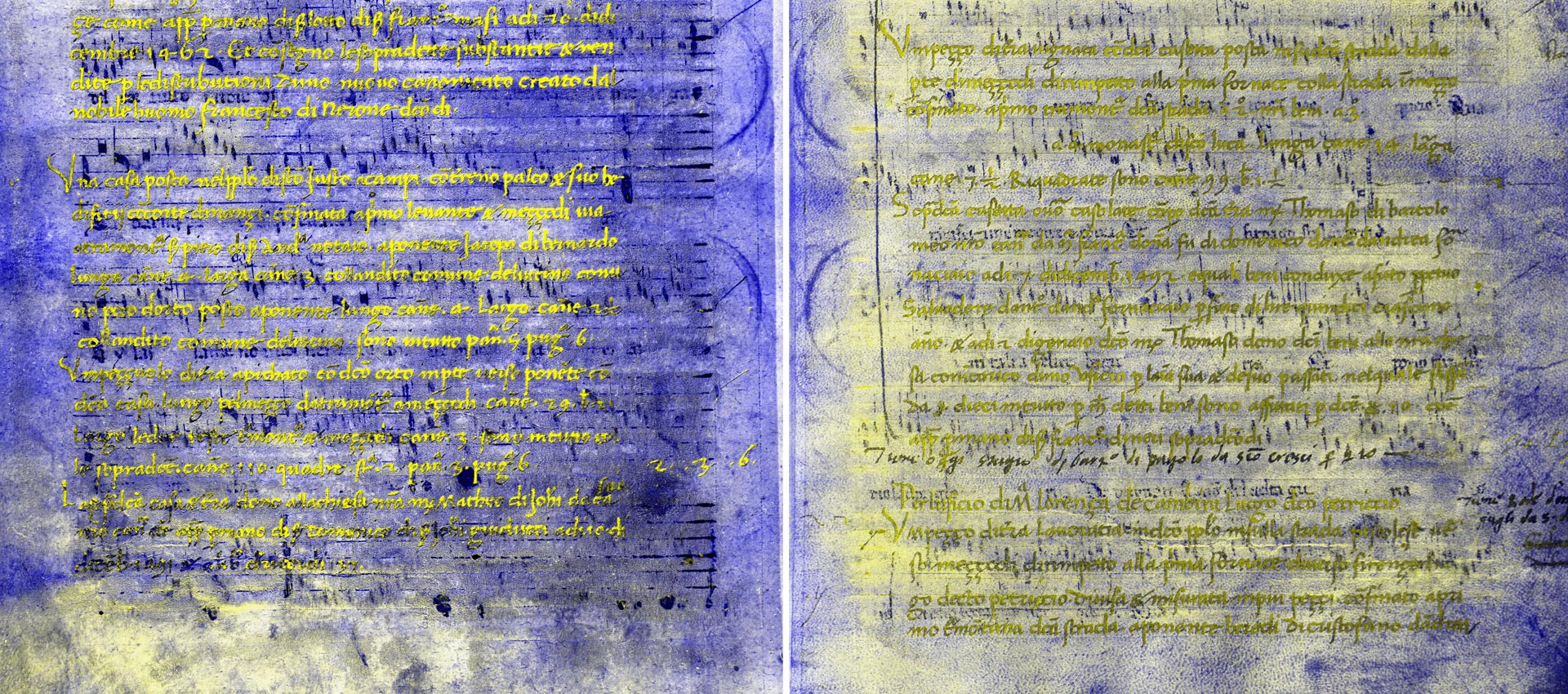

Sehr viel! Die Interessen der unterschiedlichen Publika stehen im Mittelpunkt der Reform und der damit einhergehenden Strategiedebatte. Hauptaufgabe der SPK war, ist und bleibt es schließlich, den immensen Schatz ihrer Sammlungen dem Publikum zugänglich zu machen – analog wie digital. Wie erreicht man Besucher*innen in den Museen, welche Ausstellungen haben den größten Erfolg, was erwarten Nutzende von einer Bibliothek oder einem Archiv, was tun wir für das Publikum von morgen? Das sind Fragen, die sich die SPK wiederkehrend stellt.

Man bleibt dabei aber nicht unter sich, sondern hört sich um an Museumskassen oder im Nutzendenrat der Stabi. Und auch im Austausch mit anderen Kultureinrichtungen weltweit. Strukturell hat die Reform einige Stellschrauben in Richtung Besucher*innenfreundlichkeit gedreht: Die Expert*innen im Bereich Bildung und Vermittlung sind jetzt direkt in den Museen angesiedelt und auch die neuen Museumsteams werden direkt an den Standorten arbeiten und sind damit nah an den Bedürfnissen des Publikums. Und durch die eigenen Budgets können die Museen zielgruppenspezifischer planen. So wird es leichter, Angebote präziser zuzuschneiden oder Merchandising in Zukunft passgenauer anzubieten.

Sind die Museen wirklich eigenständig und was heißt das konkret?

Ein Ziel der Reform ist es, dass vor allem die einzelnen Museen und Institute der Staatlichen Museen zu Berlin autonomer handeln können. Die Hierarchieebene der Generaldirektion der Staatlichen Museen zu Berlin wurde abgeschafft. Die Leitungen der Museen und Institute sind nun direkt dem Präsidenten unterstellt. Die Aufgaben, die bislang in der Generaldirektion erbracht wurden, werden künftig entweder in den Museumsteams erbracht oder an anderer Stelle gebündelt. So werden Schnittstellen minimiert und Abstimmungs- und Entscheidungswege verkürzt.

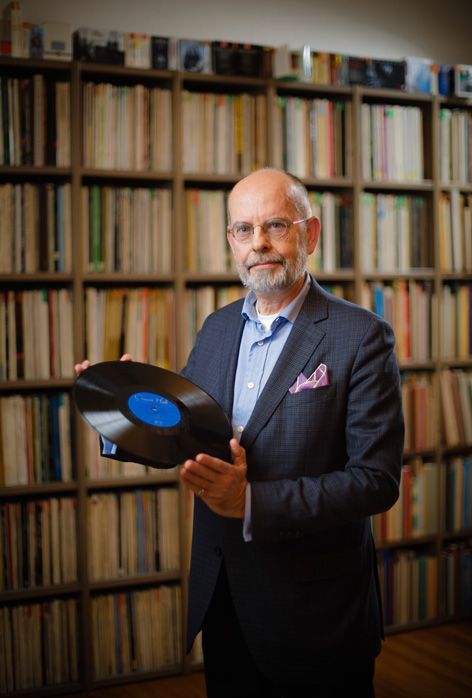

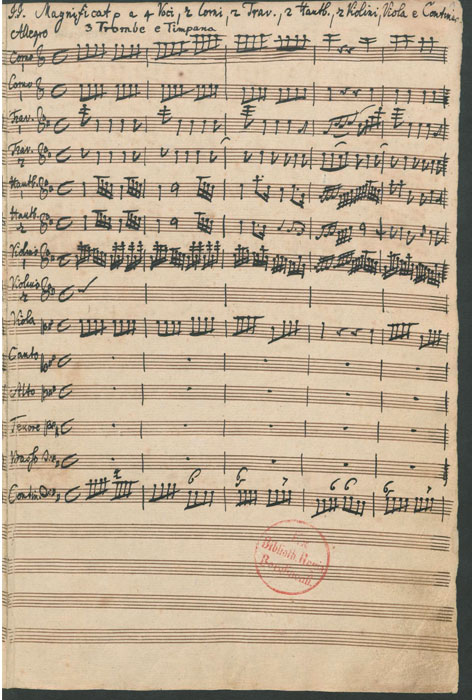

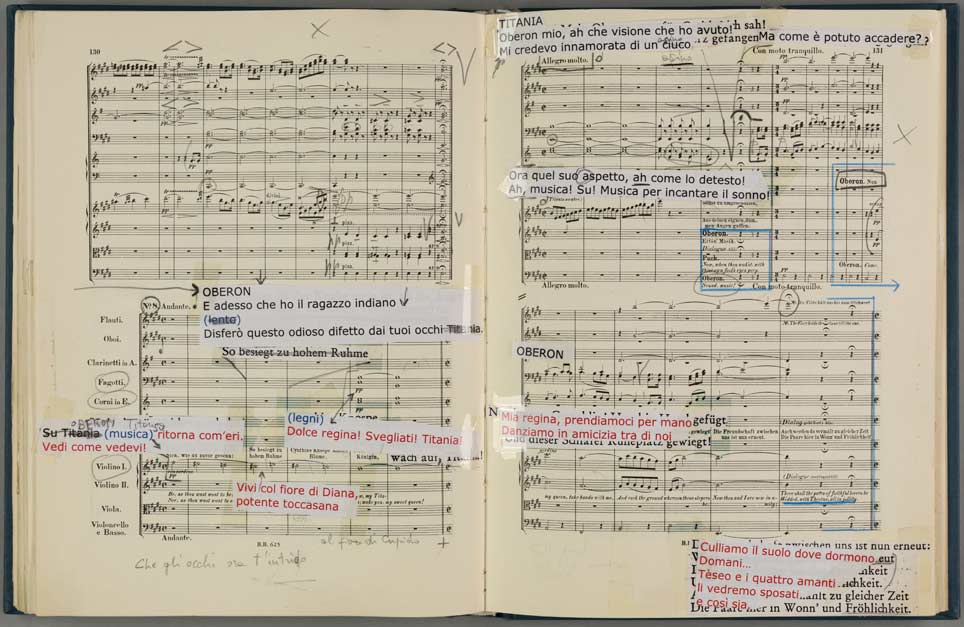

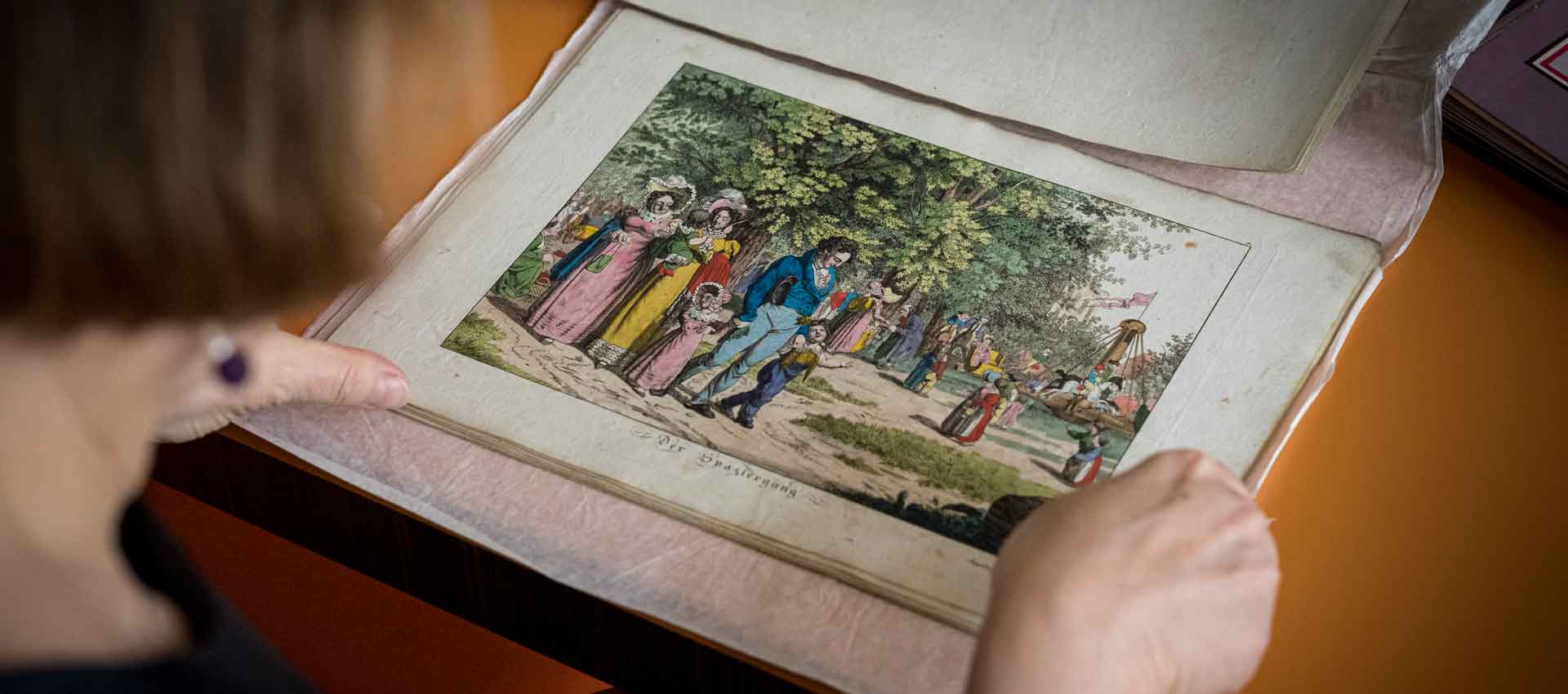

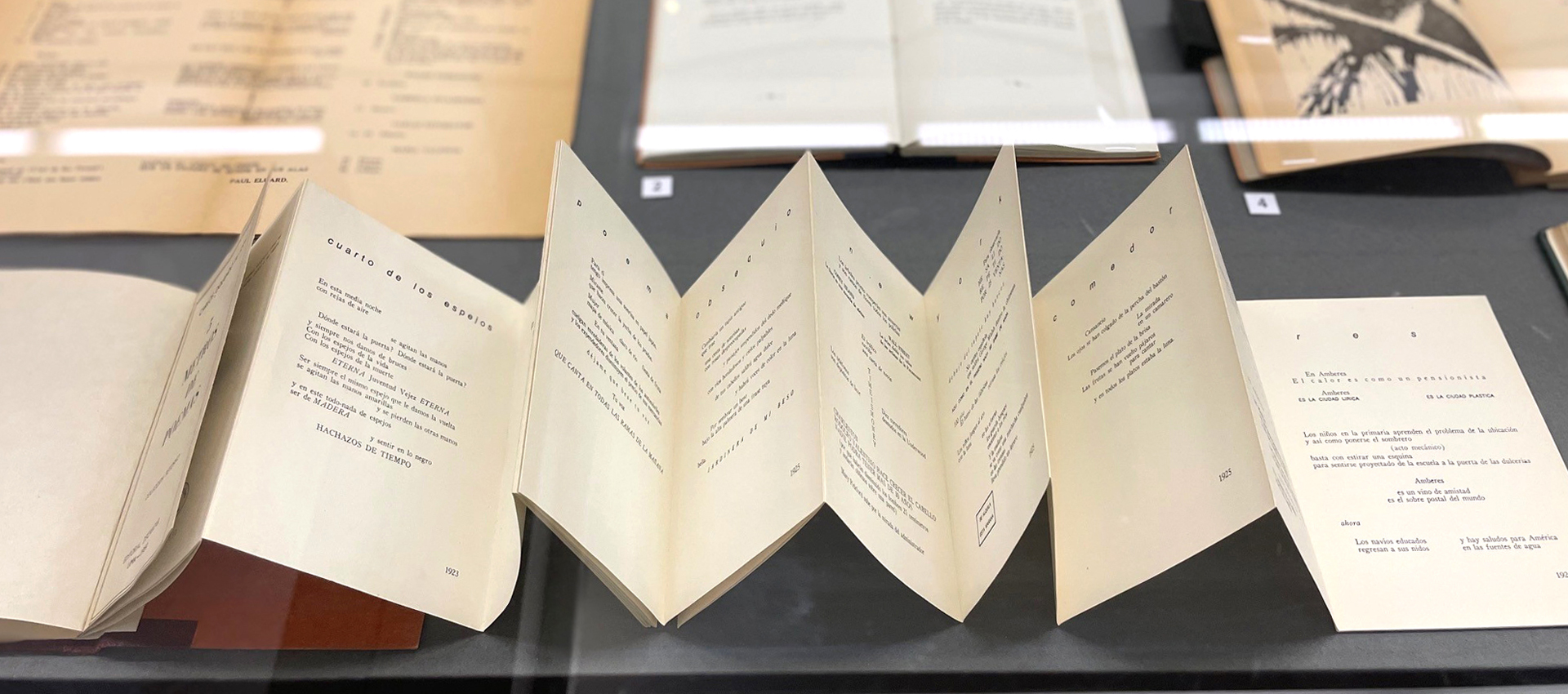

Außerdem bekommt jedes Museum und Institut ein eigenes Budget, mit dem eigenverantwortlich die erarbeiteten Konzepte ins Werk gesetzt werden können. Wie auch die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung bleiben die Museen und Institute der Staatlichen Museen weiterhin Teil des SPK-Verbundes.

Hauptaufgabe der SPK war, ist und bleibt es, den immensen Schatz ihrer Sammlungen dem Publikum zugänglich zu machen – analog wie digital.

Hatten die Museen bislang kein eigenes Budget?

Die Reform soll die Autonomie der Einrichtungen stärken. Dazu gehört auch, dass die Museen und Institute der Staatlichen Museen zu Berlin seit dem 1. Januar 2024 jeweils ein eigenes Budget verantworten. Bislang hatten die Museen und Institute als SMB-Verbund ein gesamtes Budget für alle. Ein Teil dieses Haushaltskapitels wird nun auf die Museen und Institute als selbstverwaltete Budgets verteilt. Wie die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung kann nun auch jedes Museum und Institut eigene Akzente setzen.

Was sind eigentlich Museumsteams?

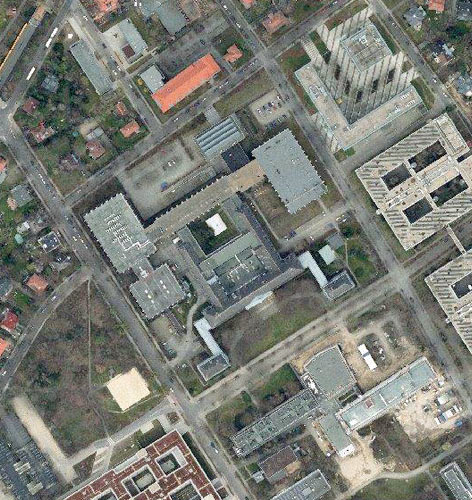

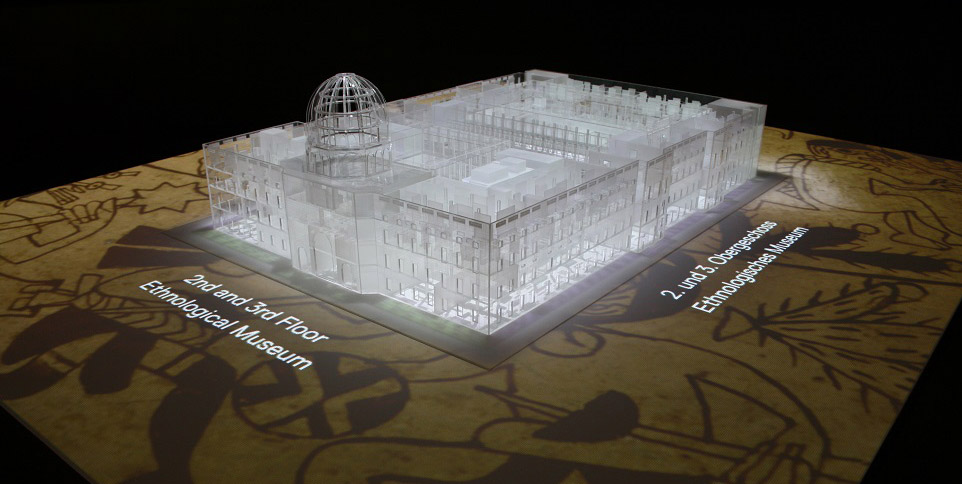

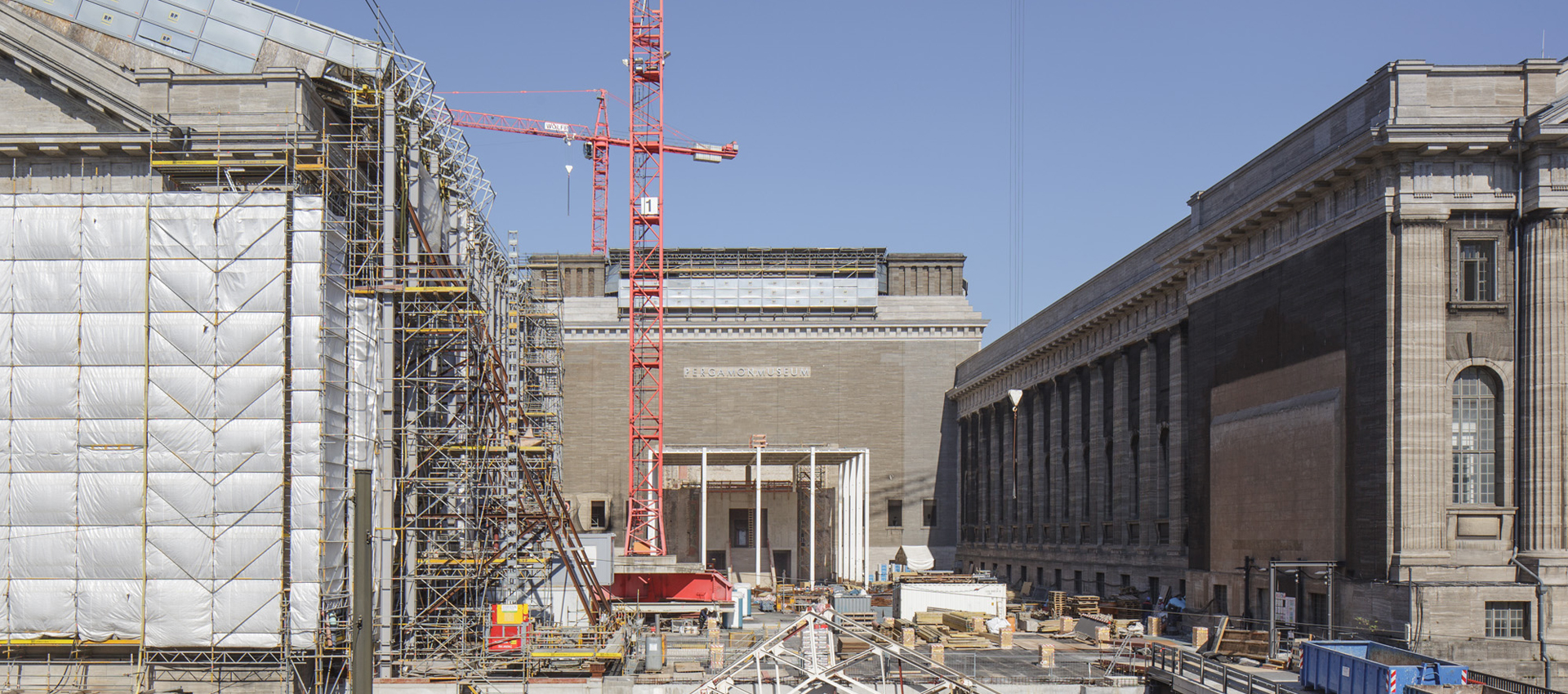

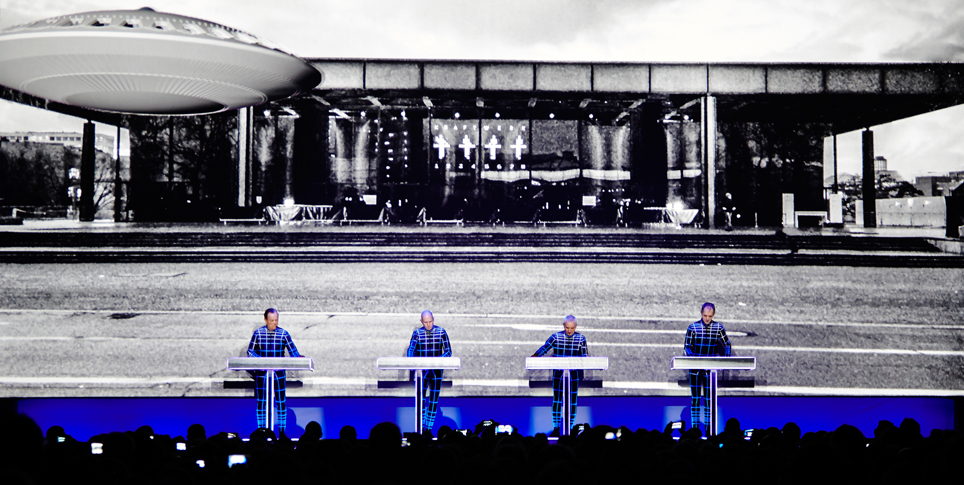

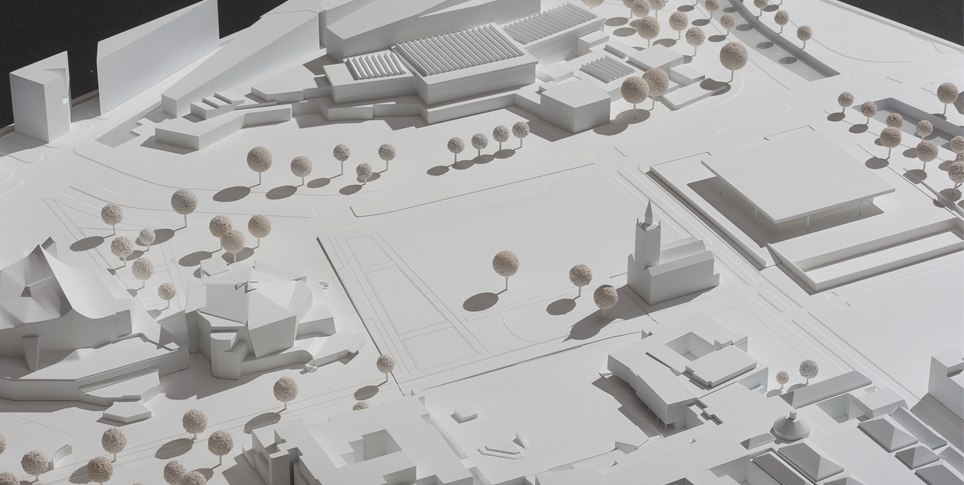

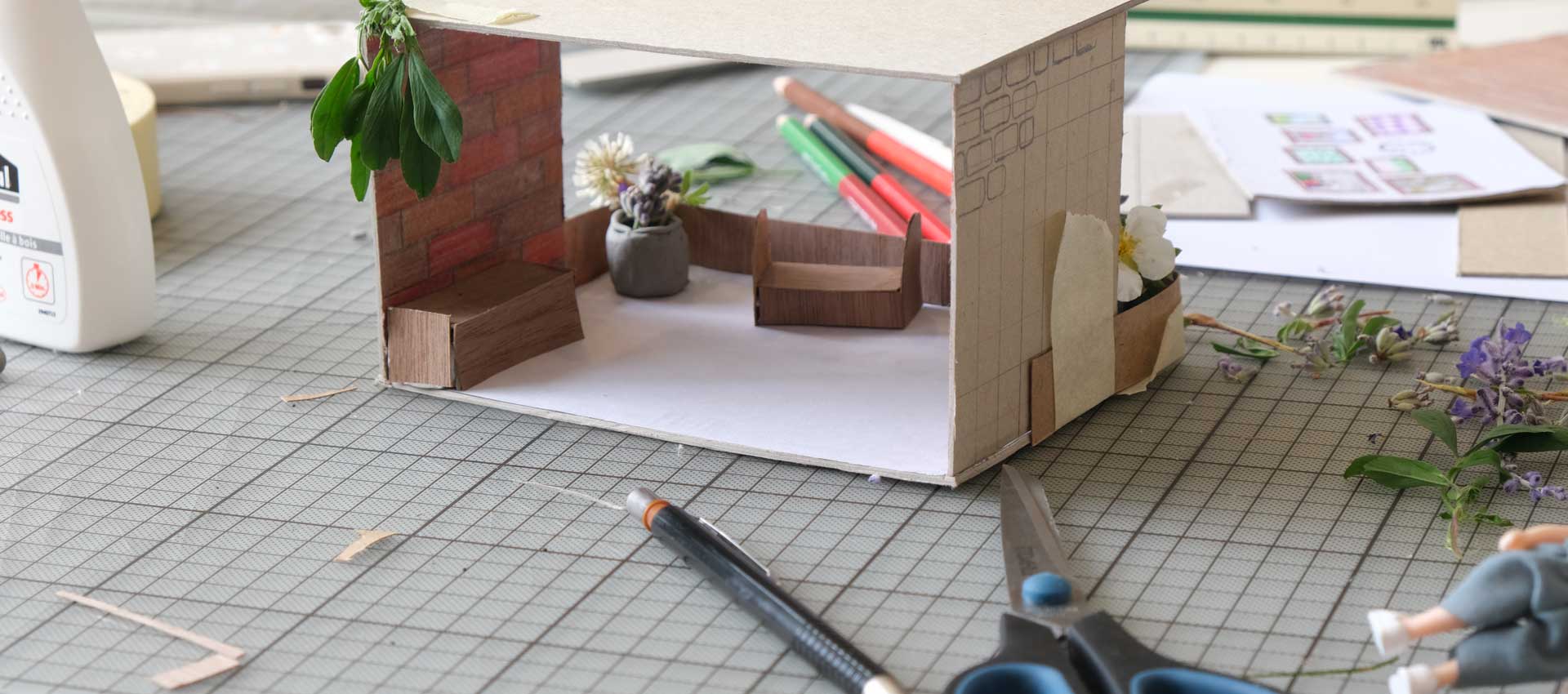

Damit die Museen ihre Kernaufgaben erfüllen können, also ihre Sammlungen verwalten und erforschen und Ausstellungen kuratieren und vermitteln, braucht es viele unterstützende Aufgaben. Diese waren bisher in der Generaldirektion der Staatlichen Museen an einer Stelle gebündelt und sollen künftig in interdisziplinär zusammengesetzten Museumsteams erbracht werden. Die Museumsteams werden an den Standorten Museumsinsel, Kulturforum, Dahlem/Humboldt Forum und Hamburger Bahnhof angesiedelt. Jedes Team ist so zusammengesetzt, dass es vor allem die Aufgaben erbringt, die an dem jeweiligen Standort wichtig sind und kümmert sich zum Beispiel um Ausstellungsmanagement und -gestaltung, Kommunikation und Marketing, Veranstaltungsmanagement, Besucherservice oder technisches Produktionsmanagement.

Die ZSE soll die Arbeit der Einrichtungen erleichtern – wie geht das?

In der künftigen Zentrale Serviceeinheit werden die übergreifenden Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben für alle 25 Einrichtungen erbracht, z.B. Personalverwaltung, Fortbildungen, Haushalt und Budgets, Bauunterhalt und Liegenschaftsmanagement. Die Zentrale Serviceeinheit will ihrem Namen also alle Ehre machen und den Einrichtungen in punkto Verwaltung und Dienstleistung bestmöglichen Service anbieten. Dafür ist es wichtig, übergreifende Aufgaben und fachliche Expertise zu bündeln, ein besseres Verständnis für Service und Abläufe in einem modernen Kultur- und Wissenschaftsbetrieb zu entwickeln, Schnittstellen zu minimieren, mehr Standards einzuführen und Verwaltungsprozesse zu digitalisieren.

Und was hat jetzt die Strategie mit der Reform zu tun?

Eine neue SPK braucht einen neuen Überbau: Die Strategie „SPK 2030“ setzt die Leitplanken für die Arbeit, aber auch für Sinn und Zweck der reformierten Stiftung. In zwei Sätzen erklärt die SPK, wer sie ist und was sie will: „Wir verbinden Menschen, Zeiten und Räume. Wir machen Vielfalt erlebbar, bringen unsere Expertise in gesellschaftliche Debatten ein und gestalten partnerschaftlich die Zukunft mit“.

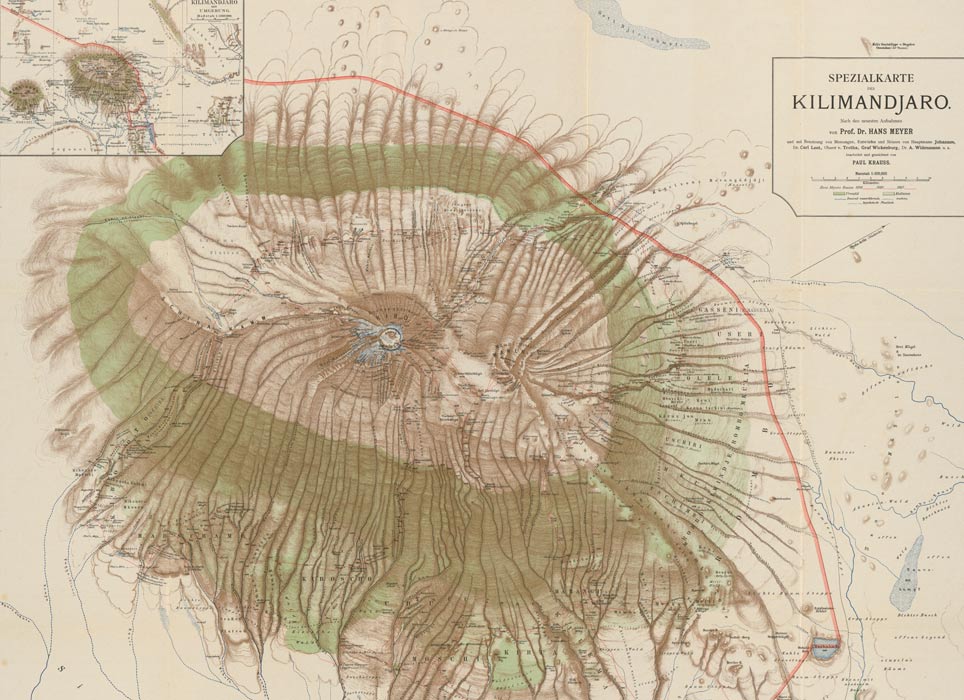

Um diese Vision umzusetzen, wurden konkrete Ziele ausbuchstabiert: es gilt, gemeinsam mit anderen Kultur- und Forschungseinrichtungen innovative Strategien und Formate für beispielsweise Forschung, Bildung und Vermittlung oder Kulturguterhalt zu entwickeln.

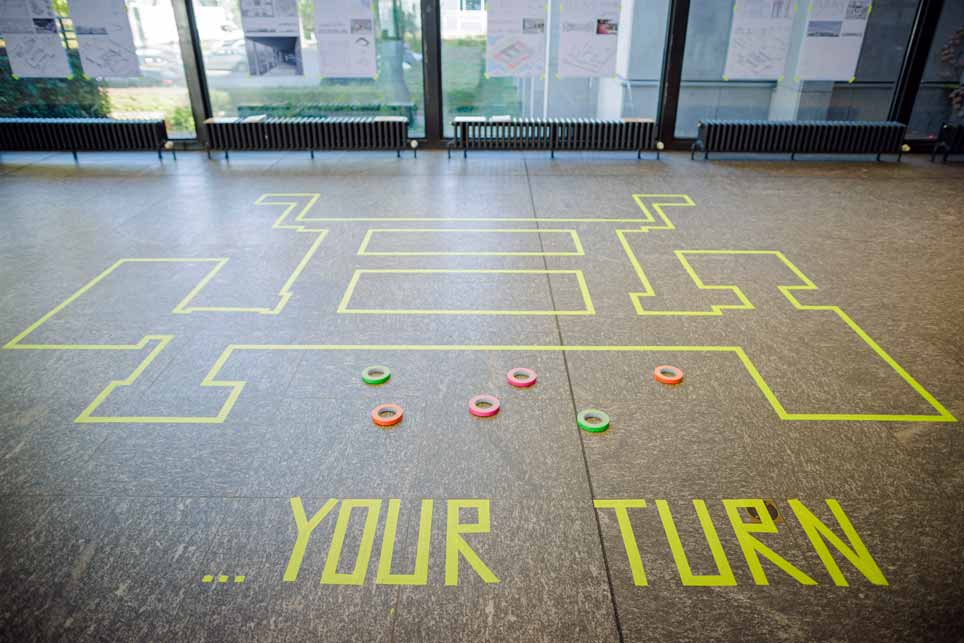

Die SPK will inspirierende Erlebnis- und Diskursorte für einen offenen Austausch schaffen. Sie will außerdem starkes Netzwerk Neugierde wecken, Wissen verknüpfen und Perspektiven erweitern. Zudem will die SPK nationale und internationale Kooperationen partnerschaftlich gestalten, auch in Krisensituationen. Darüber hinaus will die SPK als Verbund einrichtungsübergreifend und gleichberechtigt zusammenarbeiten und last but not least soll die Stiftung ein kreatives, nachhaltiges und selbstwirksames Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden sein. Letztes zeigt sich auch darin, dass alle Interessierten eingeladen sind, ihr Wollen und Wissen in die Strategie-AGs einzubringen, in denen es darum geht, konkrete Initiativen zu entwerfen, die die Strategieziele voranbringen.

Mit ihrer Strategie will die SPK vor allem in diese Wirkungsfelder bzw. Zielgruppen hineinwirken: Die Mitarbeitenden der SPK, die SPK als Organisation, das Publikum, die Fach-Communities, die Gesellschaft, Bund und Länder und Internationale Partner.