Das Jahr 2024 war eigentlich angefüllt von Marken – von der Grundsteinlegung für berlin modern, das neue Haus der Neuen Nationalgalerie, über das Stiftungsgesetz samt Finanzierungsabkommen bis hin zur SPK-Reform, die nun bald zum hoffentlich guten Ende kommen wird. Zufrieden?

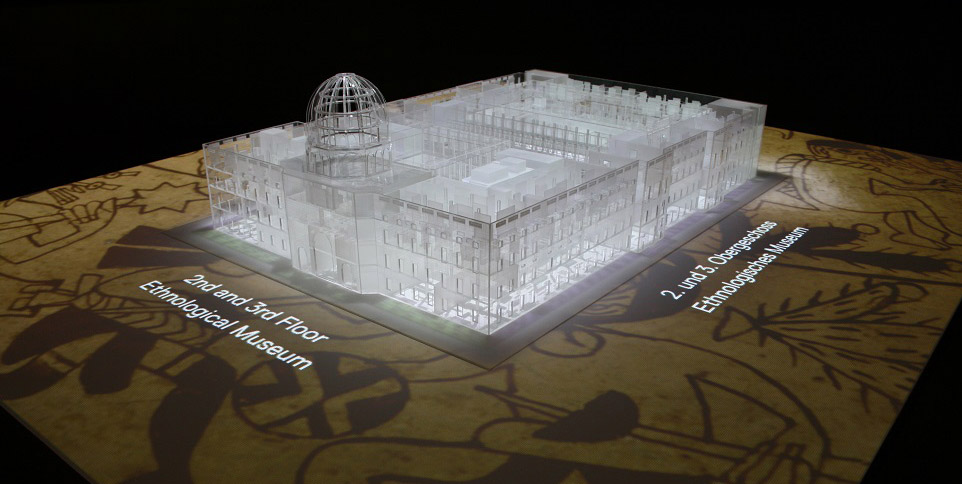

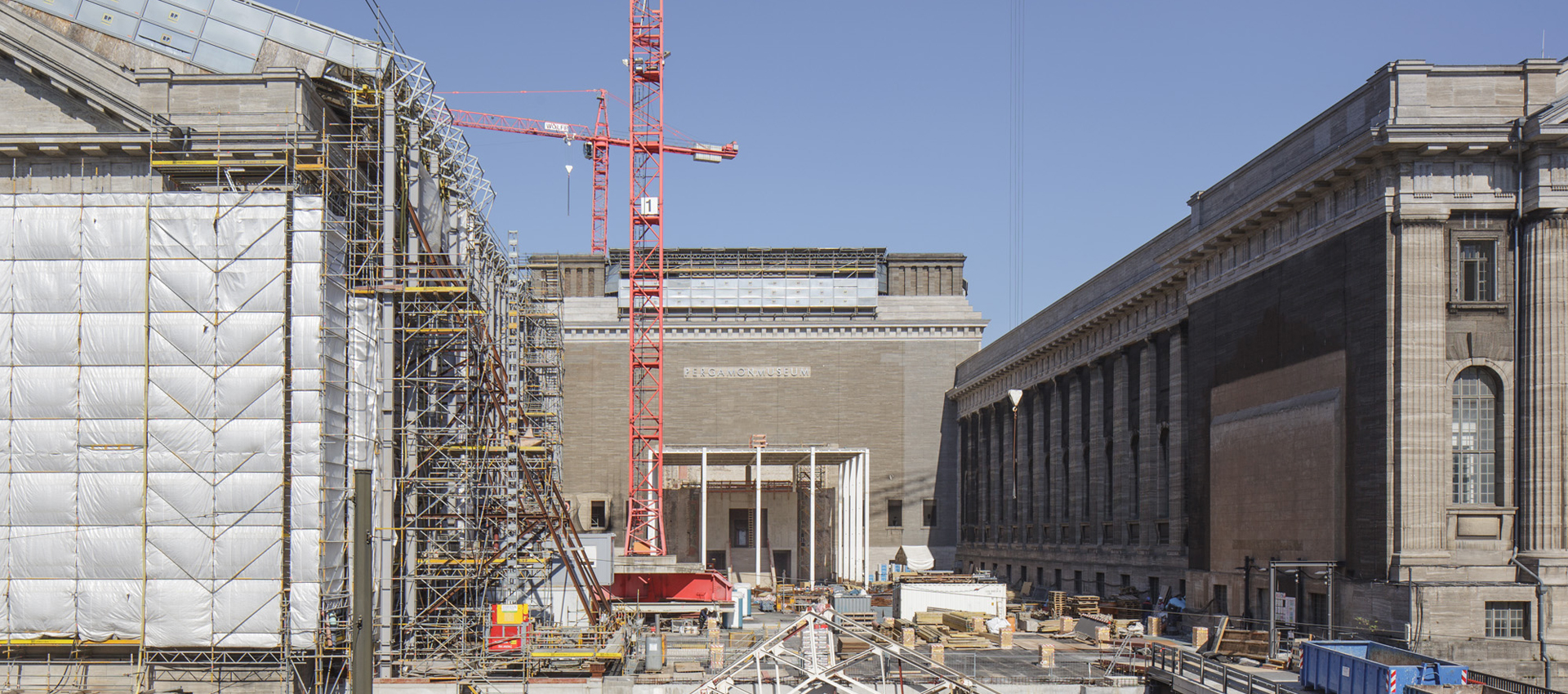

Hermann Parzinger: Ja! Es war wirklich die Summe an Ereignissen – 100 Jahre Geheimes Staatsarchiv in Dahlem, 150 Jahre Ethnologisches Museum, Ausstellungseröffnungen wie Caspar David Friedrich, Frans Hals, Andy Warhol oder Elephantine, Neuberufungen für Bode-Museum oder Alte Nationalgalerie, Konferenzen. Und dazu noch 3,6 Millionen an Besucherinnen und Besuchern! Trotz geschlossenem Pergamonmuseum, trotz höherer Ticketpreise, trotz eines zusätzlichen Schließtages, mit dem wir unsere Haushaltsnöte kompensieren mussten. Natürlich hat mich besonders gefreut, dass wir jetzt kurz vor Weihnachten noch die Nachricht erhalten haben, dass die SPK mit dem Finanzierungsabkommen von Bund und Ländern ab 2026 12 Millionen Euro mehr im Betriebshaushalt haben wird. Wir wissen, in welch schwieriger Zeit wir leben. Insofern sind wir froh über diese Form der Unterstützung unserer Reform.

Ist die Reform denn jetzt wirklich abgeschlossen?

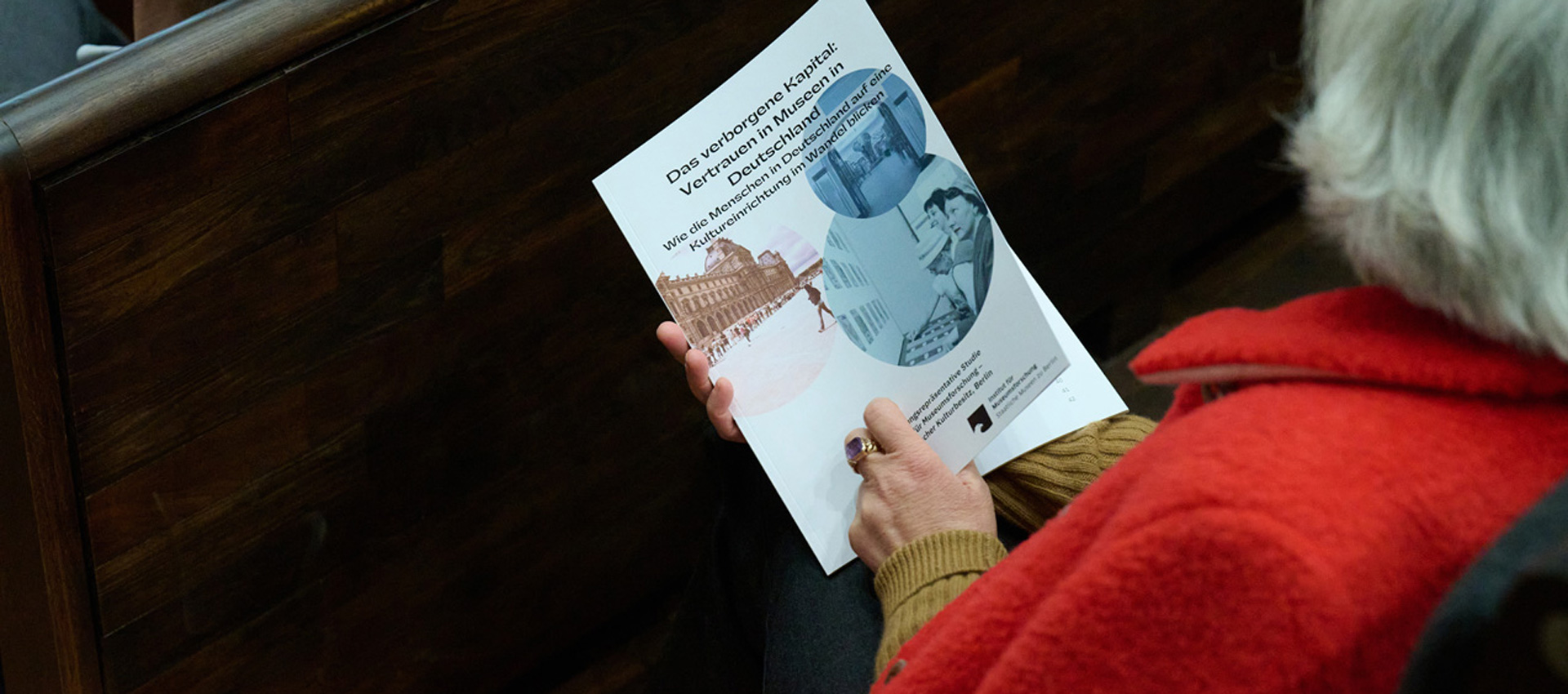

Ich würde nicht sagen, dass sie abgeschlossen ist, aber wir haben die wichtigsten Schritte in diesem Jahr eigentlich zurückgelegt. Natürlich wird im nächsten Jahr wird vieles noch zu Ende gebracht werden müssen. Aber das Jahr 2024 war für die Reform entscheidend – von der Auflösung der Generaldirektion der Staatlichen Museen und der Bildung der Museumsteams bis hin zur Strategie SPK 2030. Es sind eigentlich drei Prozesse, die parallel laufen: der kulturpolitische, der Transformationsprozess und der strategische. Ich schaue auch deshalb befriedigt zurück, weil es uns gelungen ist, viele Mitarbeitende wirklich mitzunehmen. Es ist keine Reform der Stiftungsspitze. Die Kolleginnen und Kollegen bringen sich intensiv ein und denken konstruktiv mit. Das braucht die SPK.

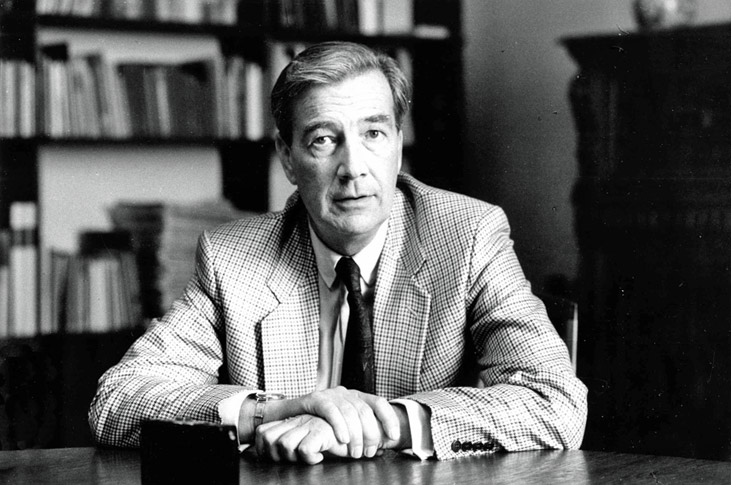

Sie stehen seit 2008 an der Spitze der SPK. Ich erspare Ihnen jetzt die abgenutzten Bilder und Metaphern, mit denen die Stiftung gern verglichen wurde. Wir wirkt sie am Ende des Jahres 2024 auf Sie?

Als ich 2008 anfing, war die Stiftung ein Sammelsurium an Einzelteilen. Irritiert hat mich, wie wenig sich die Einrichtungen mit dem Verbund SPK identifiziert haben. Spätestens mit dem Gutachten des Wissenschaftsrates war dann klar, dass wir nicht nur zusammenbleiben wollen, sondern dass diese Idee von vernetztem Wissen zukunftsfähig ist. Alle merken, dass der SPK-Verbund Gutes bewirkt, nicht einengt und auch keine Verwaltungszwangsjacken austeilt. Es geht um Werte und Haltungen, die uns verbinden.

Ist es nicht in weiten Teilen doch eine Museumsreform gewesen?

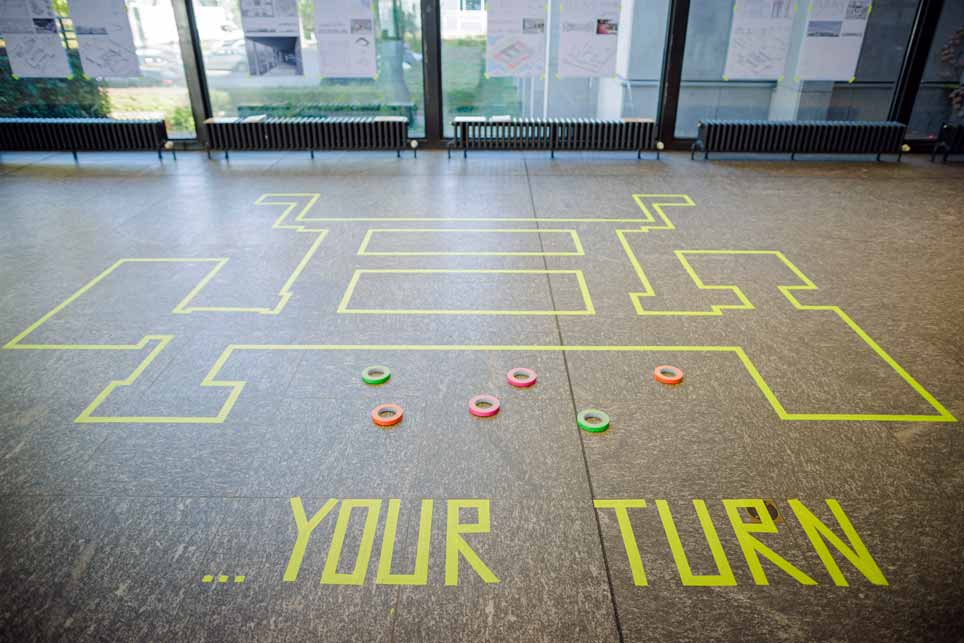

Ja und nein. Der Wissenschaftsrat traute den Museen Top-Leistungen zu, aber sie waren strukturell dazu nicht in der Lage. Im übrigen wurden ja alle anderen SPK-Einrichtungen durchweg gut bewertet. So richtig hemmend konnte die Stiftungsstruktur also nicht gewesen sein. Wichtig wird jetzt sein, dass die Museumsteams an den Standorten gut funktionieren. Ich weiß, dass im kommenden Jahr noch nicht alles perfekt ist, was mit fehlenden Stellen und Finanzen zu tun hat. Aber wir fangen an! Damit es gut läuft, muss aus der Hauptverwaltung eine wirkliche Ermöglichungsstruktur werden. Dafür ist ein Kulturwandel, ein Einstellungswandel unabdingbar. Wir müssen jetzt Kräfte freisetzen!

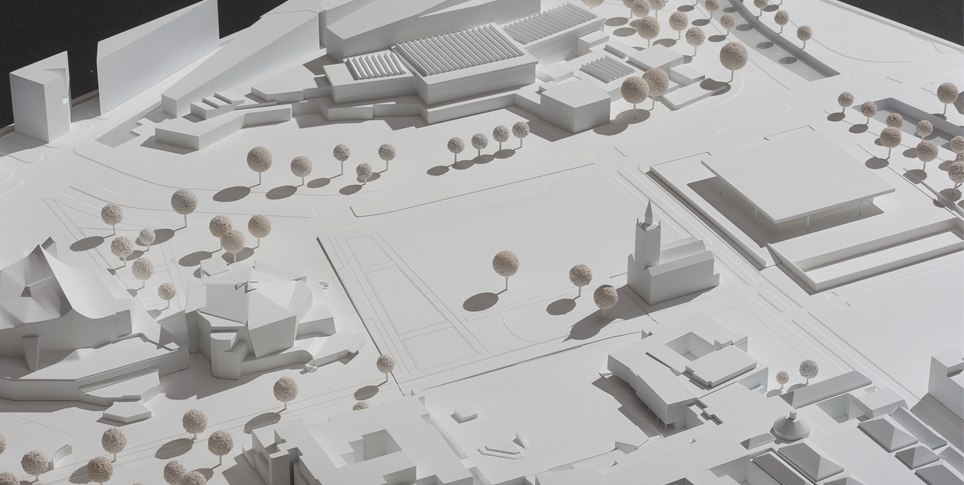

Es wurde auch viel gebaut in diesem Jahr …

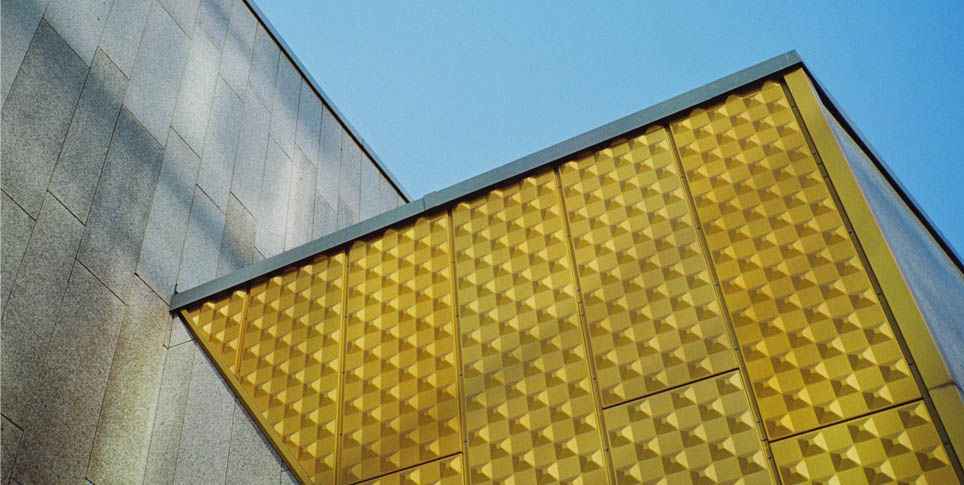

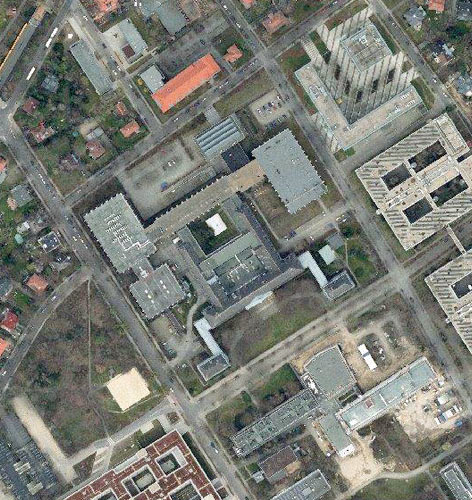

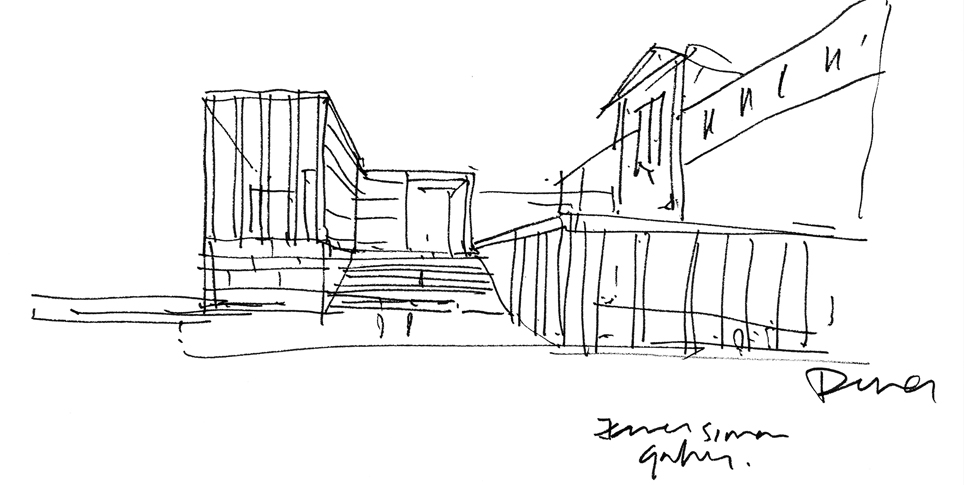

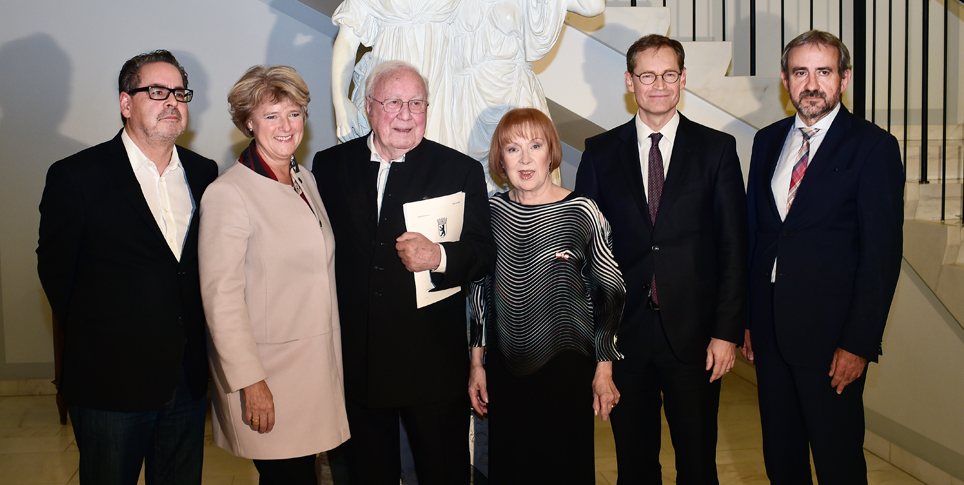

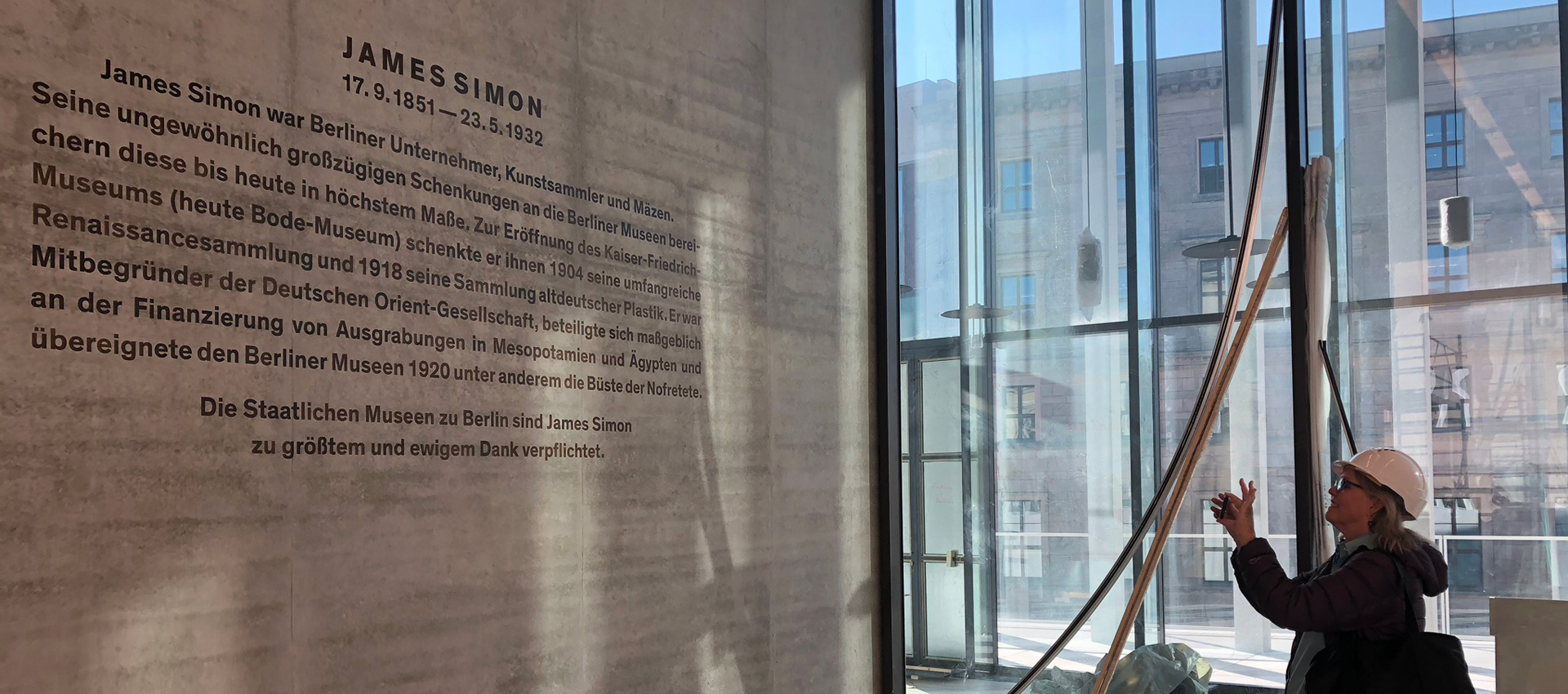

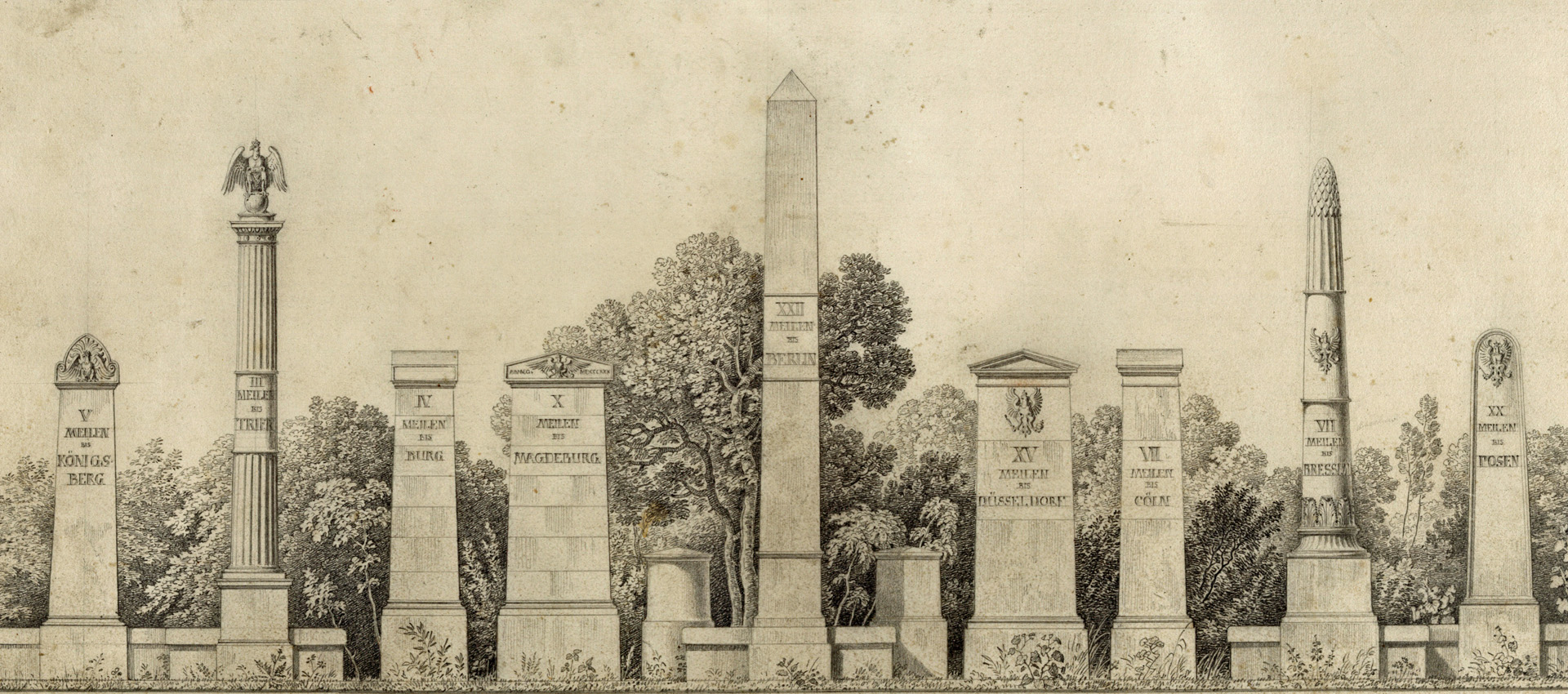

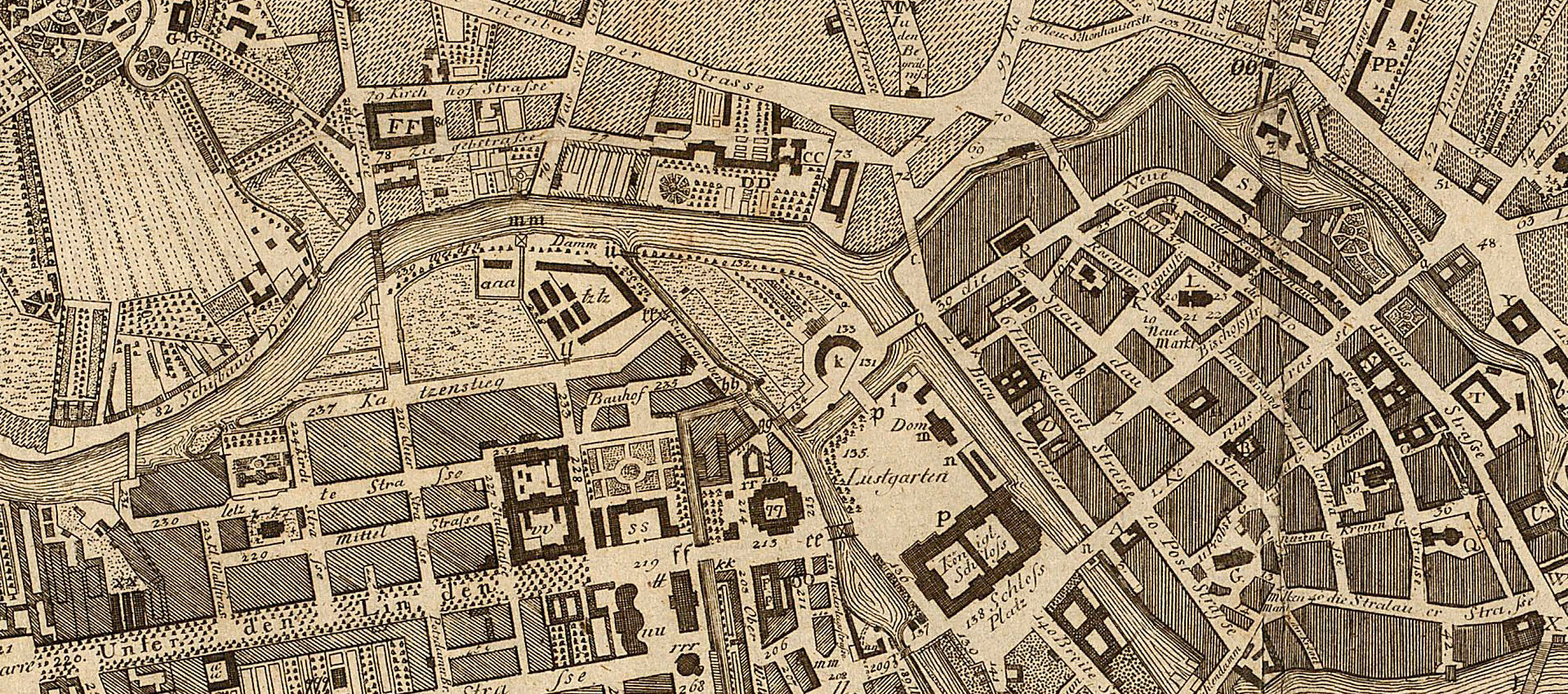

Allerdings! Über „berlin modern“ haben wir ja schon gesprochen, die Kolonnaden auf der Museumsinsel sind fertig saniert, in der Speicherstadt Friedrichshagen wächst der Depotbau für die Museen. Wir haben uns endlich auch mit Bund und Berlin auf einen Interimsbau für die Staatsbibliothek geeinigt, weil der Scharoun-Bau in der Potsdamer Straße in die Sanierung geht. Was Gerkan, Marg & Partner vorhaben, ist wirklich ansprechend. Ich habe übrigens mal nachgerechnet, dass ich in meiner bald siebzehnjährigen Amtszeit 14 Bau- bzw. Sanierungsprojekte zu Ende gebracht habe – vom Neuen Museum über das Archäologische Zentrum und den Erweiterungsbau für das Museum Berggruen bis hin zur James-Simon-Galerie und Staatsbibliothek Unter den Linden. Kein schlechter Schnitt, würde ich sagen.

Wichtig war für Sie auch immer, dass sich die SPK als internationaler Player versteht. Was ist da im vergangenen Jahr geschehen?

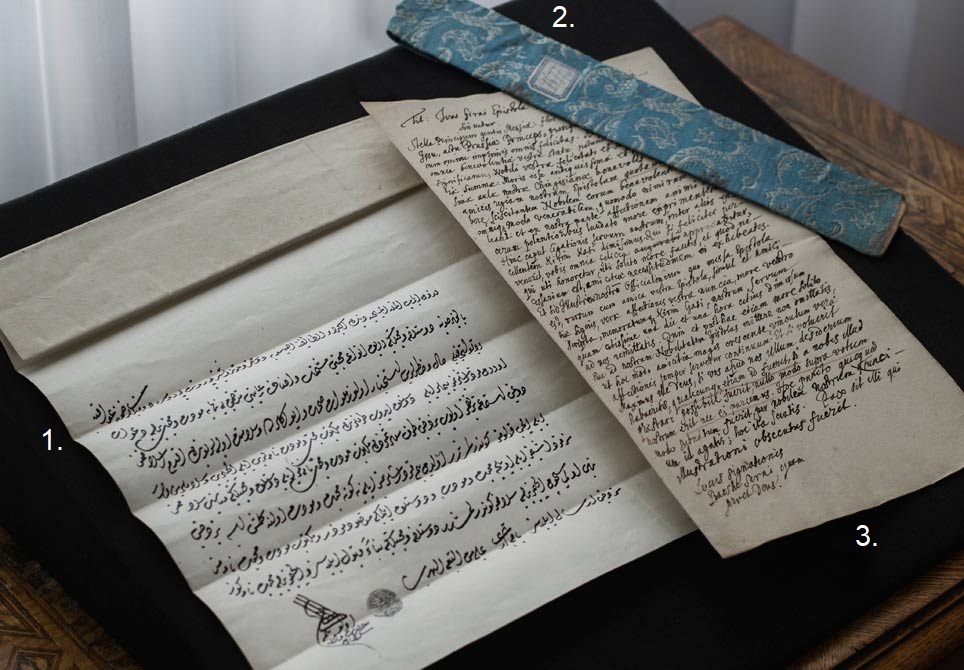

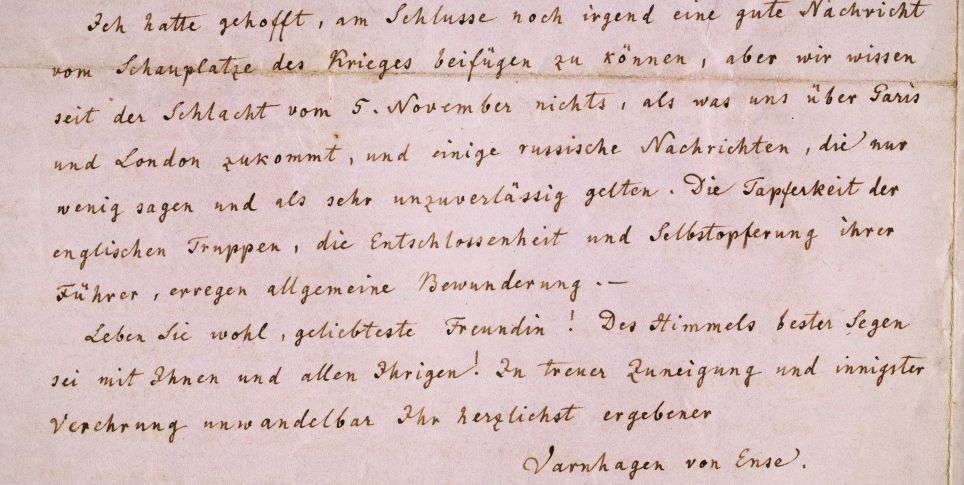

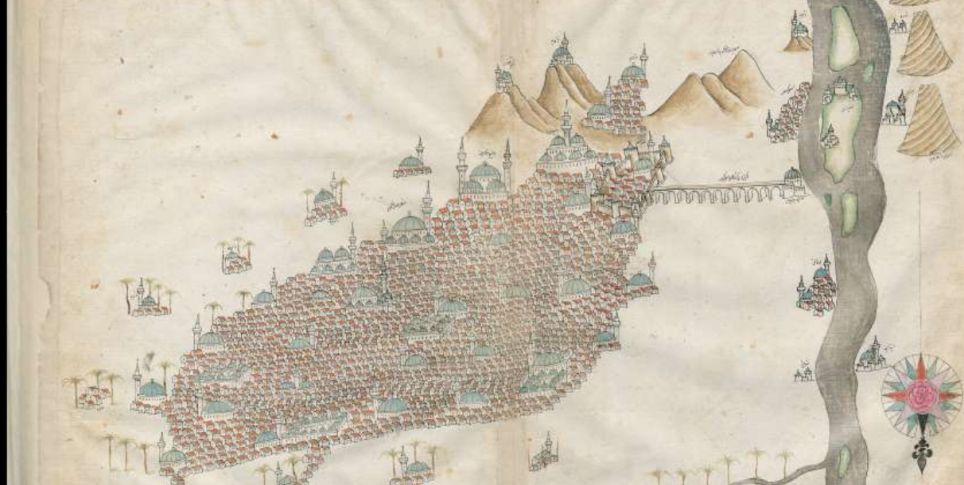

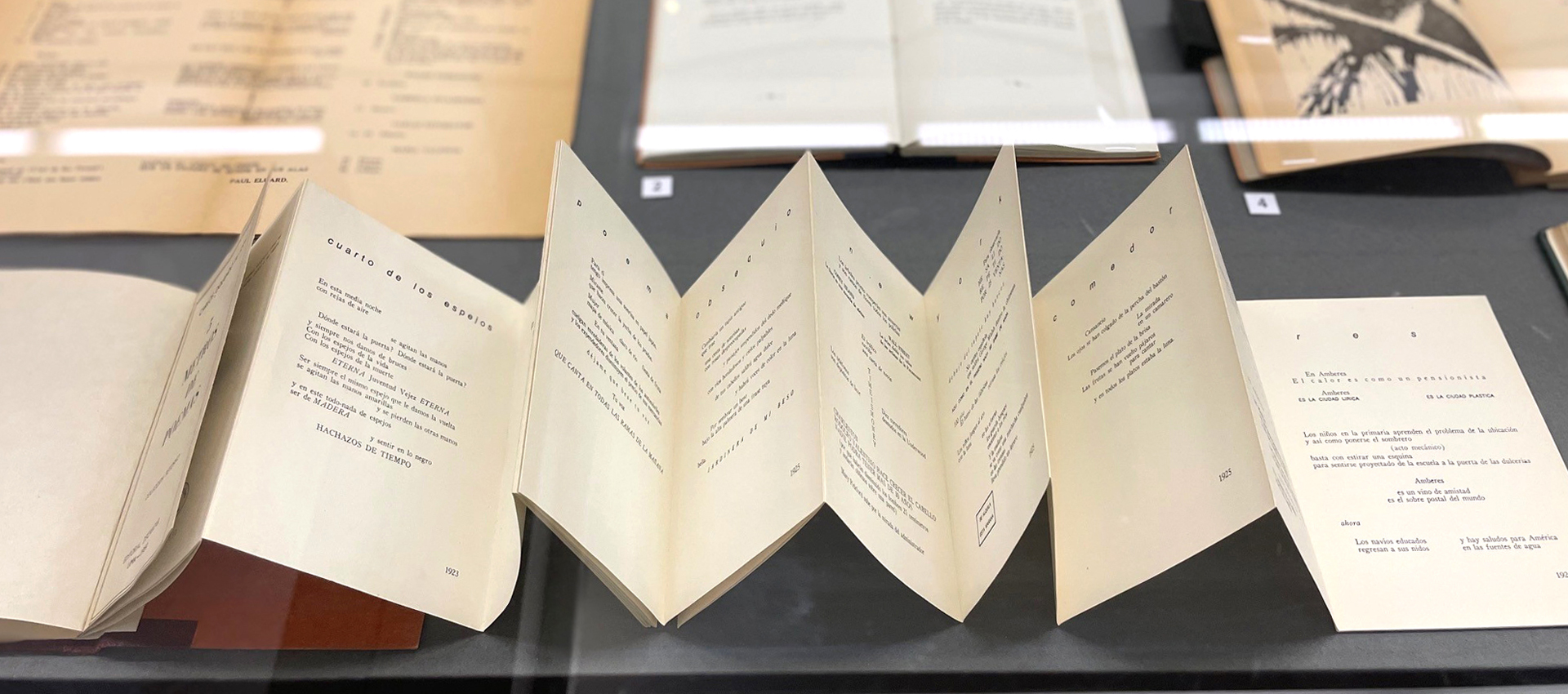

Es sind letztlich drei Bereiche, in denen wir uns engagieren: Capacity building, Provenienzforschung und Restitution. Wir schauen natürlich in diesen Tagen nach Syrien. Das Museum für Islamische Kunst hat sich früher sehr für die Sanierung der Altstadt von Aleppo engagiert. Was wird jetzt daraus? Natürlich hat uns der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auch im vergangenen Jahr wieder stark beschäftigt. Wir haben geholfen, soweit man helfen konnte – mit Verpackungsmaterial, mit Speicherkapazität. Ich freue mich auf den 23. Januar, wenn wir in der Gemäldegalerie zusammen mit dem Bundespräsidenten die große Odessa-Ausstellung eröffnen und wir zeigen, was uns das dortige Museum für westliche und östliche Kunst in Obhut gegeben hat. Wir wollen die Werke schützen, konservatorisch behandeln, sehen die Ausstellung aber auch als Möglichkeit, mehr über die kulturelle Identität der Ukraine zu vermitteln.

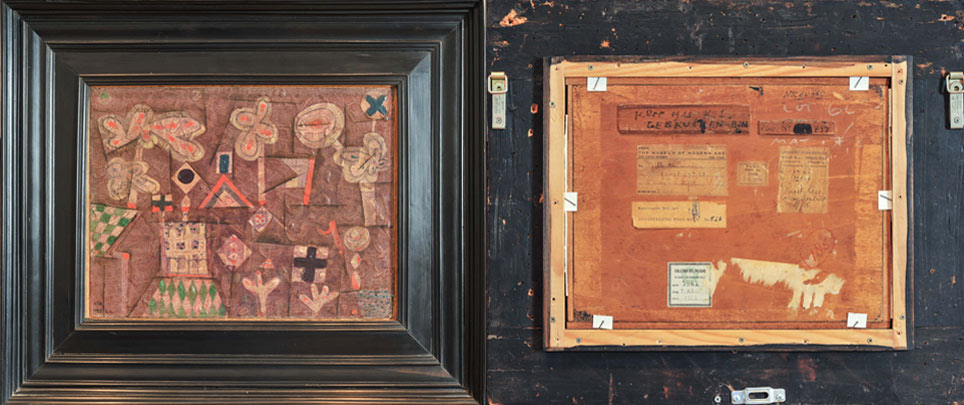

Und was lief in Sachen Provenienzforschung und Restituition?

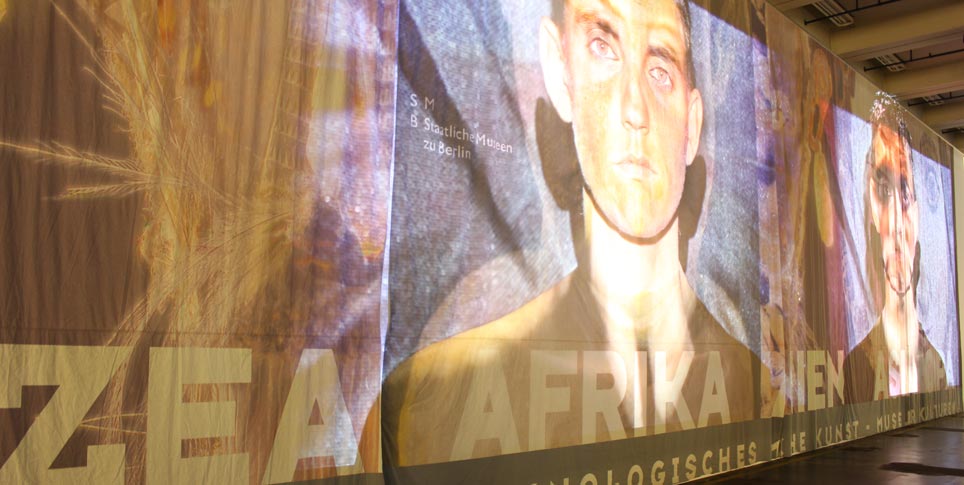

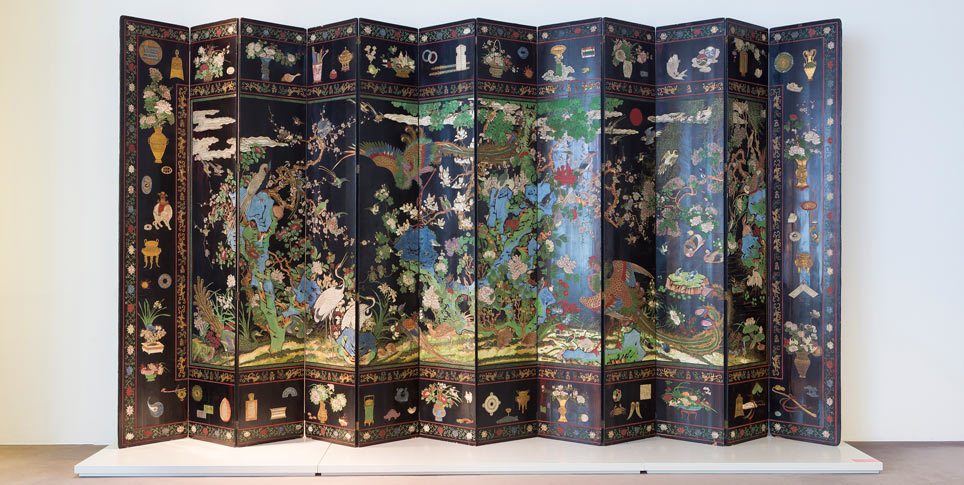

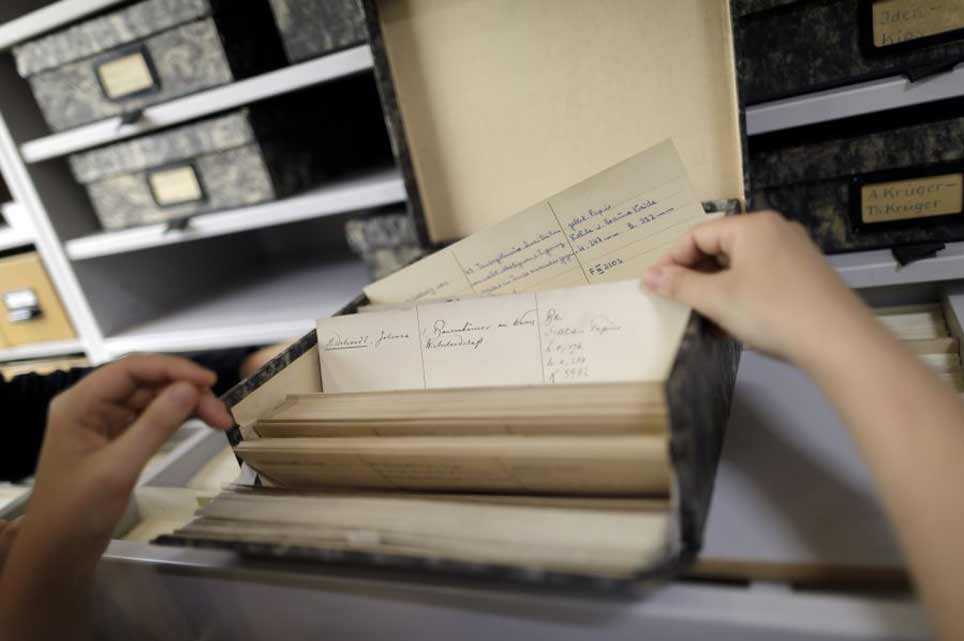

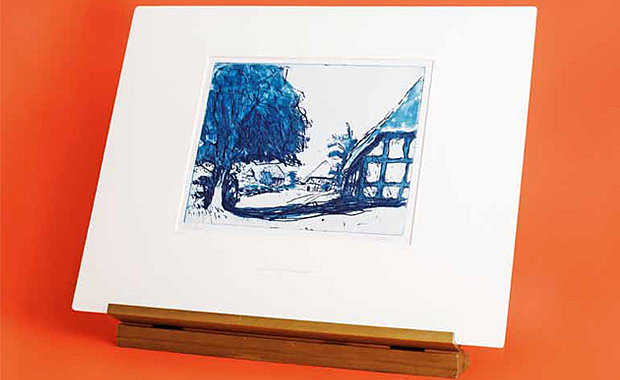

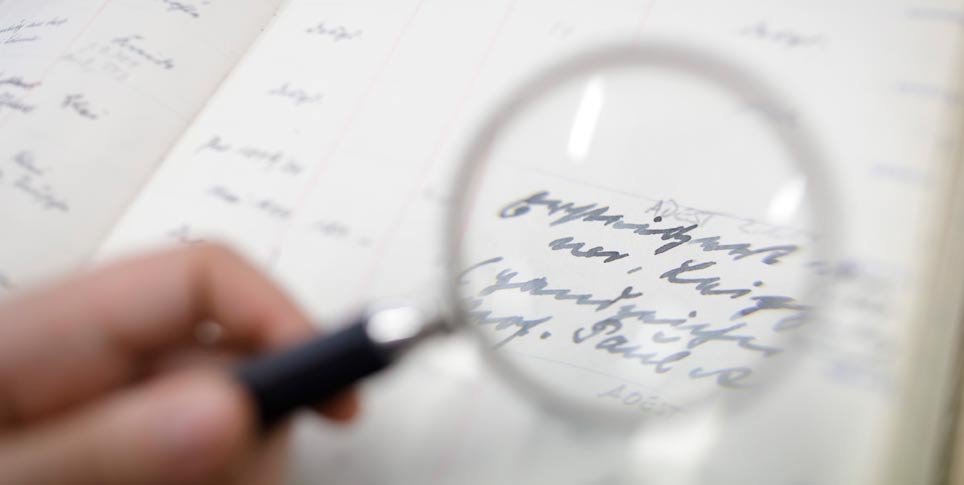

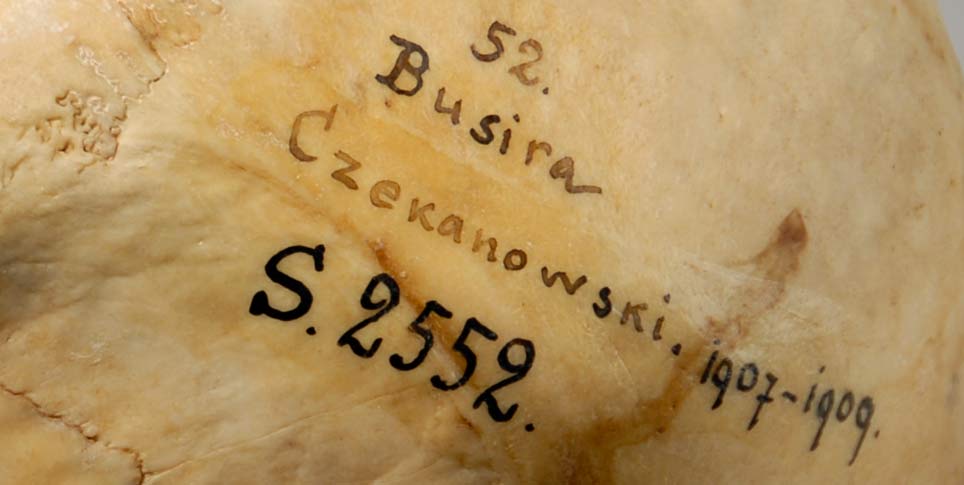

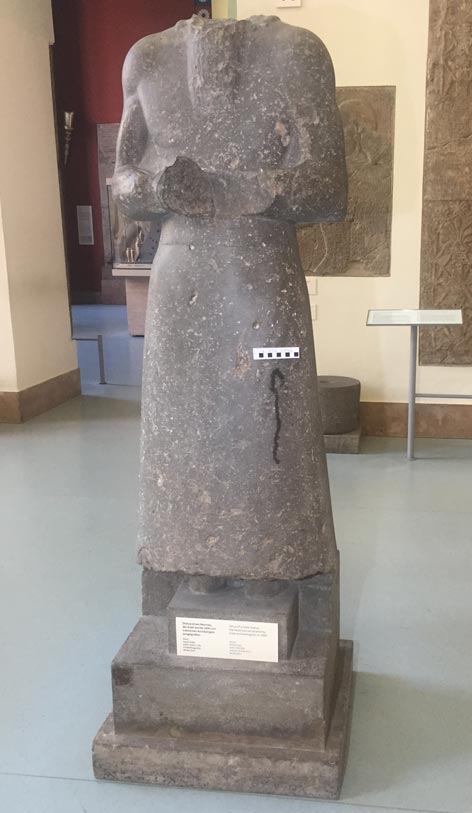

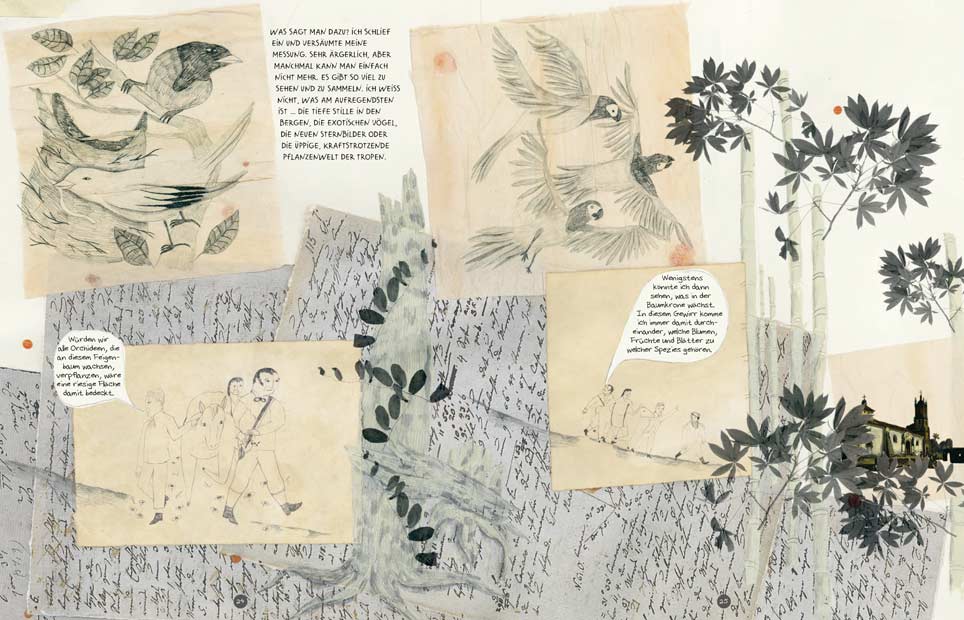

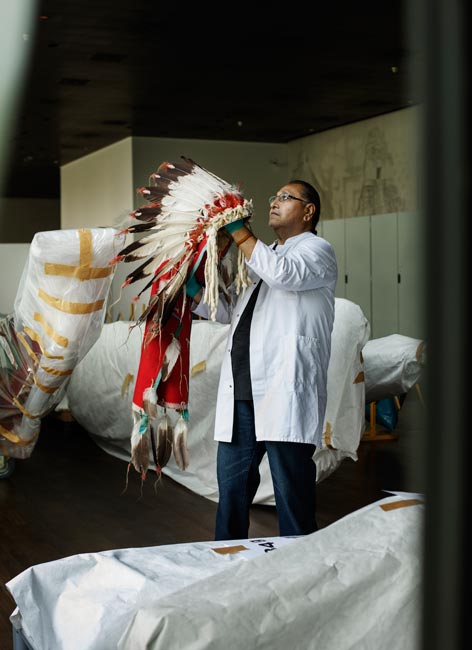

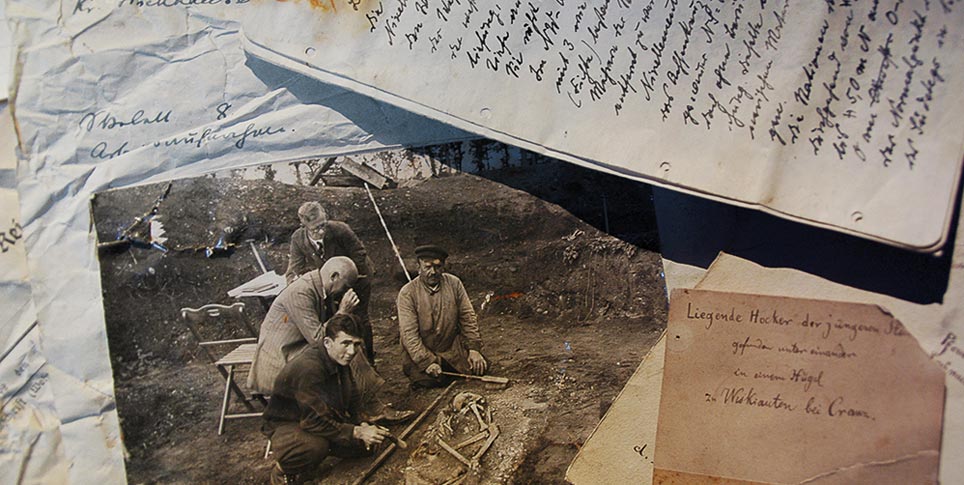

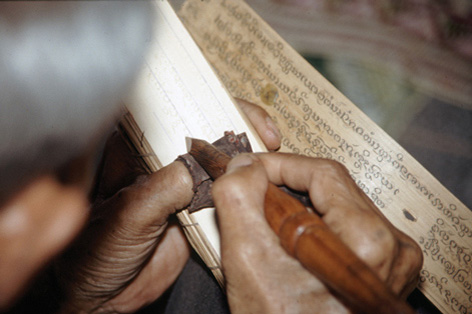

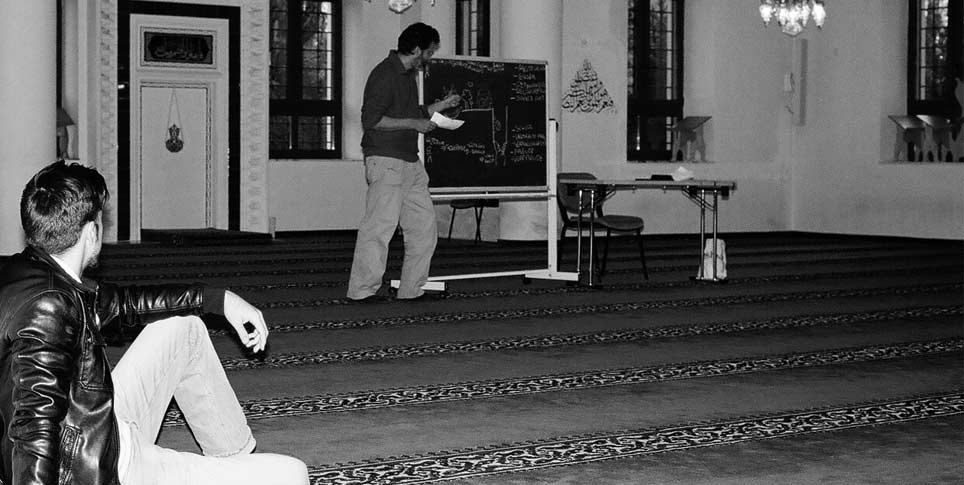

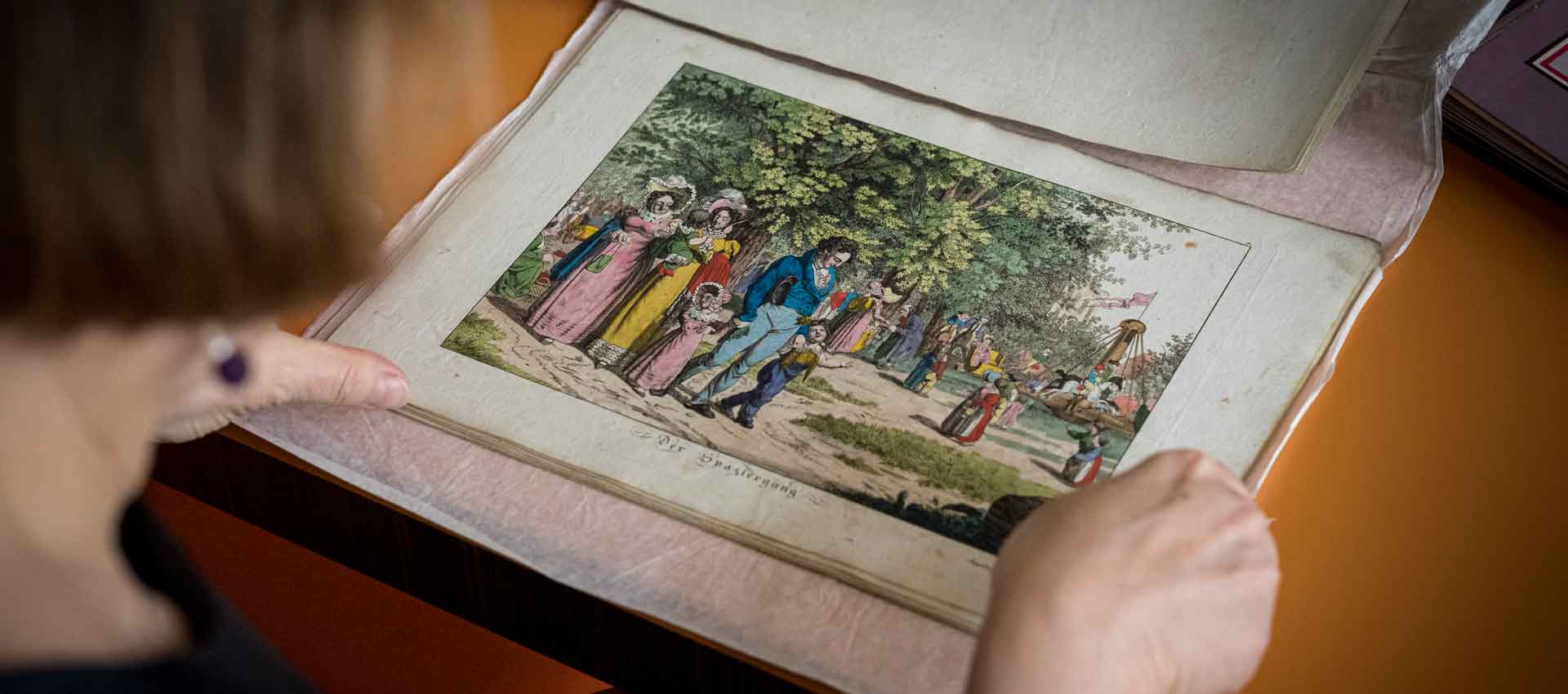

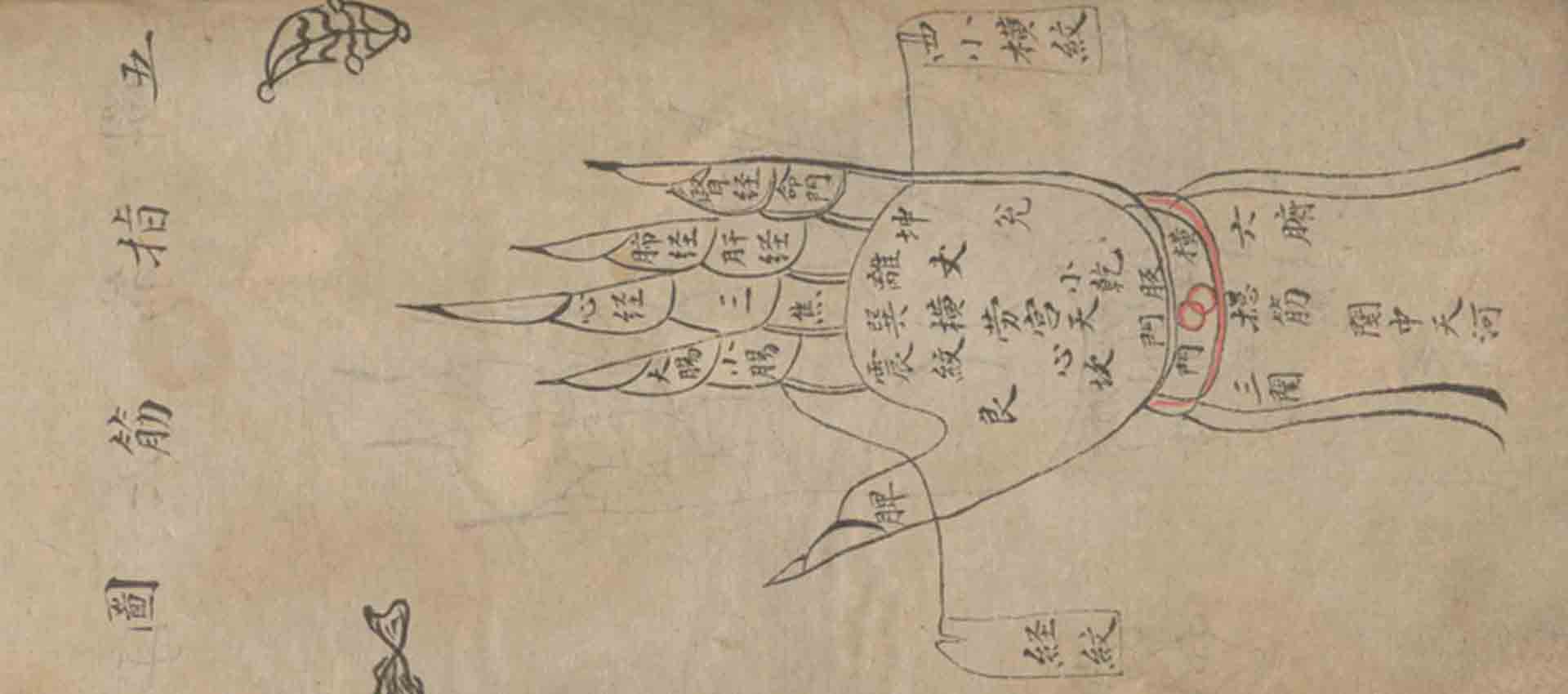

Die SPK hat weltweit die meisten Objekte aus kolonialem Kontext und human remains restituiert. Keine internationale Kultureinrichtung hat soviel auf diesem Feld gemacht. Gerade bei den human remains gab es große Forschungsprojekte zu Ost- und Westafrika sowie Rückführungen nach Hawaii, Australien und Neuseeland, um nur einiges zu nennen. Neben den Rückgaben sind Kooperationsprojekte wichtig. Das ‚Kollaborative Museum‘ zeigt, wie das gehen kann. Jedes Jahr kommen ein bis zwei Dutzend Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt nach Dahlem, um an den Sammlungen zu arbeiten. Dadurch entstehen neue Inhalte, die dann im Humboldt Forum gezeigt werden. Die neue Tansania-Ausstellung ist wirklich tonangebend. Ich möchte auch noch mal hervorheben, dass wir auch bei der Provenienzforschung zu den archäologischen Sammlungen vorangehen, was mit einer neu entwickelten Grundhaltung der Museen zu tun hat. Die Rückgabe von apulischen Vasen aus der Sammlung der Antikensammlung an Italien ist vielleicht das beste Beispiel.

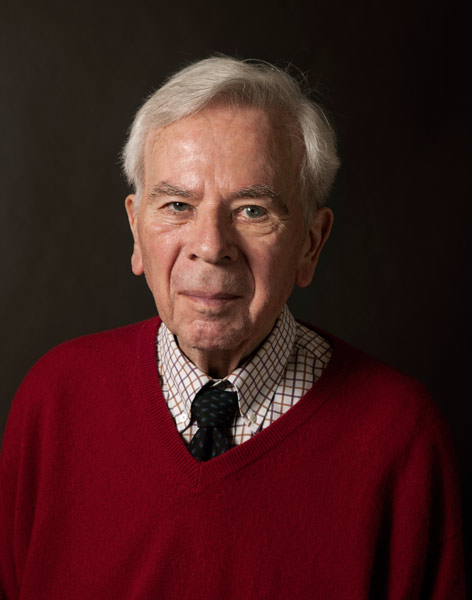

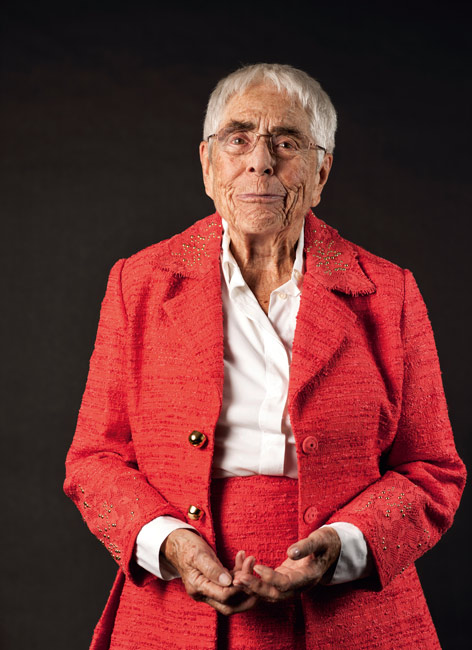

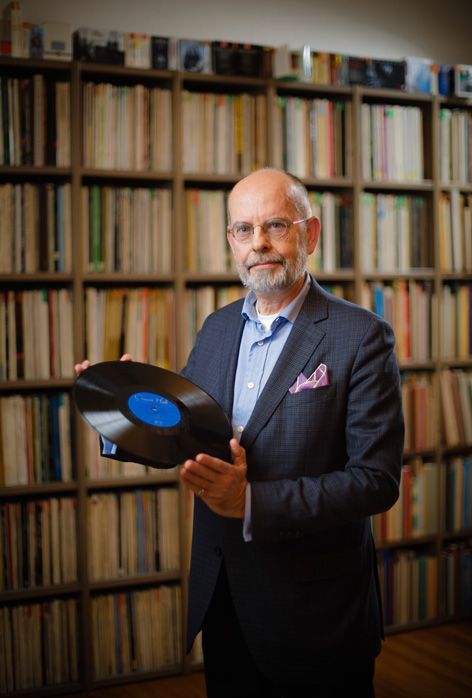

Ihre Zeit bei der SPK läuft ab. Fünf Monate noch, dann übernimmt Marion Ackermann das Zepter. Was haben Sie sich noch vorgenommen?

Der Kalender ist voller denn je! Ich möchte die Reform gut abschließen und werde ab März gemeinsam mit Marion Ackermann die Stiftung führen. Ich bin froh, dass wir diesen Übergang haben.

Worauf freuen Sie sich?

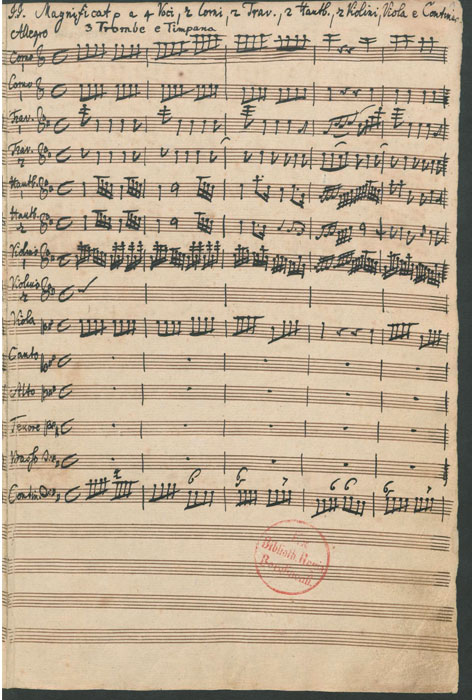

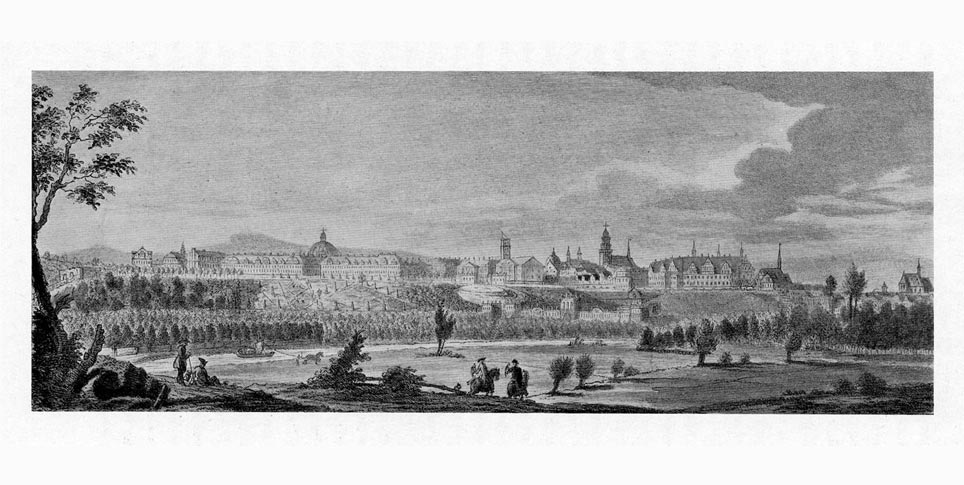

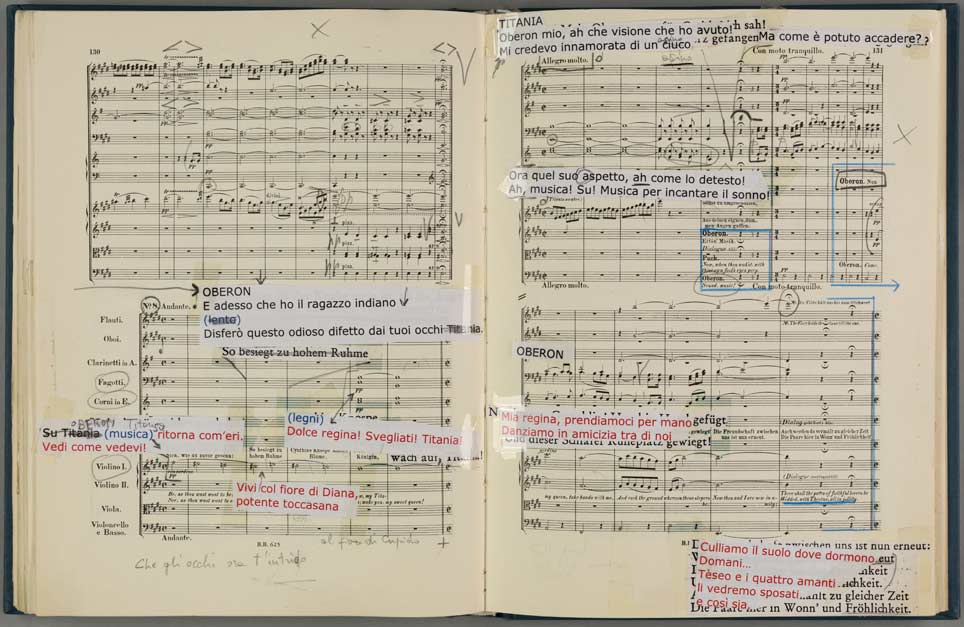

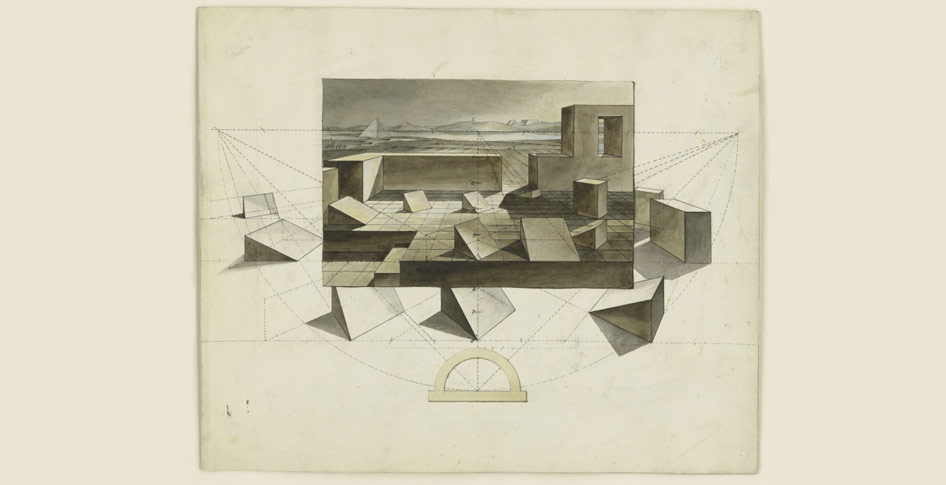

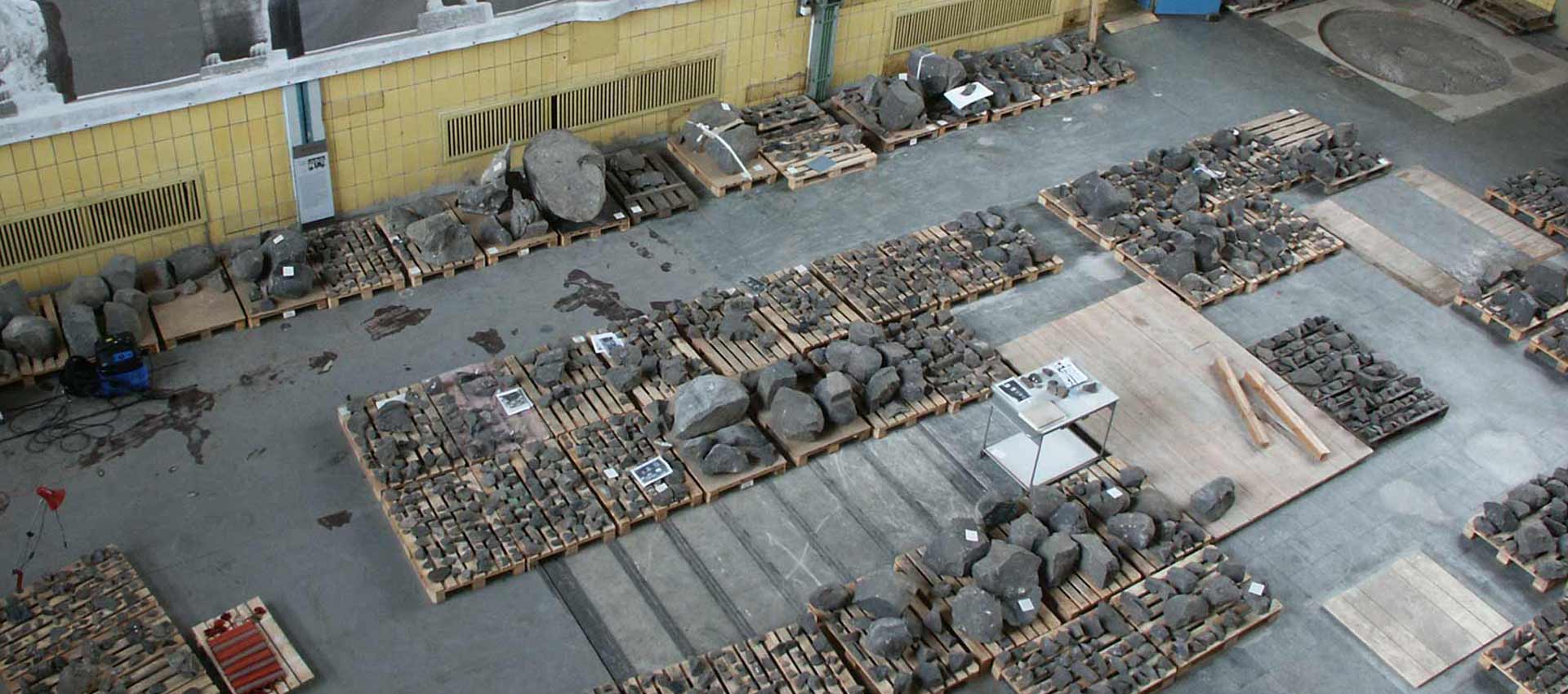

Auf das große Jubiläum 200 Jahre Museumsinsel. Am 9. Juli 1825 fand die Grundsteinlegung für das Alte Museum statt und der grandiose Aufstieg der Berliner Museen begann. Und für mich als Archäologen gibt es ein eindeutiges Highlight: die große Ausstellung über Göbekli-Tepe. Das wird herausragend! Dieser Ort des Umbruchs zur Sesshaftwerdung des Menschen in der Südosttürkei. Die Ausstellung auf der Museumsinsel wird deutlich machen, warum Archäologie so eine spannende Wissenschaft ist. Weil immer noch plötzlich Entdeckungen zu Tage kommen, die unser Bild einer bestimmten Epoche der Menschheitsgeschichte komplett auf den Kopf stellen. Das Vorderasiatische Museum wird versuchen, viel von diesen Kultstätten, von diesen atemberaubenden Skulpturen und neu entdeckten Monumenten in Berlin zu zeigen.