Im Gespräch mit Barbara Göbel, Direktorin des Ibero-Amerikanischen Instituts, und Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Über kulturelle Differenzen, internationale Kooperationen und die Frage, warum die Stiftung manchmal mehr Mut zum Unvorhergesehenen vertragen könnte.

Dass kultureller Austausch bereichert und einen Zuwachs an Erkenntnis für alle Beteiligten mit sich bringt, ist mittlerweile fast schon eine Binsenweisheit des Kulturbetriebs. Aber was genau passiert eigentlich beim Kulturaustausch?

Barbara Göbel: Vielleicht sollten wir noch einen Schritt zurücktreten und vorher über den Begriff der Kultur sprechen. Wer sich im Alltag mit Menschen auf der Straße über Kultur unterhält, merkt schnell, wie schwer es ist, den Begriff zu fassen. Für den einen sind damit im engeren Sinne die Künste gemeint, für andere die Erfahrung von Unterschieden im Austausch mit Menschen, wieder andere meinen die verbindenden Elemente des Nationalstaats, wenn sie beispielsweise von deutscher Kultur sprechen. Ich als Ethnologin verstehe Kultur nicht als einen Container mit festen Bedeutungen und Werten, sondern vielmehr als einen Prozess und eine Praxis. Kulturelle Bedeutungen entstehen durch konkrete Handlungen und durch Austausch. Wir betonen in unserer Arbeit am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI) deshalb die Vielfalt von Kulturen und die Komplexität kultureller Prozesse.

Wissen muss reisen: Barbara Göbel und Stefan Weber im Gespräch

© SPK / Benne Ochs

Aber braucht man nicht eine sehr genaue Vorstellung über Inhalt und Grenzen der eigenen Kultur? Liegt nicht jedem kulturellen Austausch eine eigene, gefestigte Kultur zugrunde?

Stefan Weber: Natürlich ist es wichtig, seine eigene Kultur und Geschichte zu kennen. Dabei merkt man aber auch, dass die eigene Kultur eben kein festes, in sich abgeschlossenes Gefäß ist. Die großen Kulturtechniken fallen ja nicht vom Himmel, sondern sind Teil eines vielschichtigen Prozesses des globalen Austauschs. Die eigene Kultur wächst nie ohne eine andere. Deshalb ist es schwer, eine eigene Kultur klar zu definieren, man gerät dabei schnell in Gefahr, das Eigene zu idealisieren und das anscheinend so Andere weiter zu verfremden. Kulturen sind hybrid und plural und immer komplex. Die aktuelle Diskussion um die Leitkultur verstellt jedoch den Blick darauf, sie versucht etwas einzugrenzen und festzulegen. Wir müssen uns aber weiterentwickeln und diese noch immer sehr verbreitete Sicht auf das Selbst und das Andere durchbrechen!

BG: Eigen- und Fremdwahrnehmung bestimmen sich wechselseitig. Ich kann den „Anderen“ nicht einbeziehen, wenn ich nicht weiß, von welchem Standpunkt aus ich ihn betrachte. Kultur und Identität sind nicht voneinander zu trennen. Der Mehrwert einer Auseinandersetzung mit anderen Kulturen besteht auch darin, die eigene besser und differenzierter zu verstehen.

Die Suche nach der eigenen Identität setzt also eher einen weiten Blick als eine tiefe Wurzel voraus?

BG: Identität hat immer etwas mit Wurzeln, mit Zugehörigkeit zu tun. Aber diese Wurzeln sollten nicht festketten, sondern helfen, einen Standpunkt zu definieren. Denn ohne Positionierung ist ein interkultureller Dialog nicht möglich.

Ist diese Debatte nicht Ausdruck einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft, in der Interkulturalität nicht nur als Bereicherung, sondern auch als Bedrohung wahrgenommen wird?

SW: Natürlich, verunsichert fühlen wir uns alle. Durch das Erstarken des Rechtspopulismus, durch Naturkatastrophen, globale Probleme oder liberale Märkte. Die Frage ist: Wie erklärt man das? Wen macht man verantwortlich? Für die Populisten ist das Problem die sogenannte Überfremdung. Dabei geht es eigentlich um Abstiegsängste. Es gibt eine unglaubliche Kluft zwischen Arm und Reich, und die soziale Ungleichheit wächst – sowohl bei uns als auch in anderen Ländern. Dabei ist das Gefühl der Überfremdung gerade in den Regionen besonders stark, in denen man mit Fremden gar nicht viel zu tun hat.

BG: Die kulturelle Verunsicherung, die wir heute erleben, hat viel mit der rasant voranschreitenden Globalisierung zu tun. Viele Menschen haben das Gefühl, gesellschaftliche Entwicklungen ohnehin nicht mehr beeinflussen zu können. Wir brauchen eine Debatte über Ungleichheiten, über Umverteilung und andere Formen der Partizipation – und nicht über Überfremdung. In Lateinamerika war die Ungleichheit immer am größten, aber mittlerweile ist Europa die Weltregion, in der die Ungleichheit am stärksten zunimmt.

Wir müssen offen und transparent sein und den Austausch fördern, damit die Gesellschaft unsere Museen besser nutzen kann.

Welche Rolle kann und muss die SPK in dieser Debatte einnehmen?

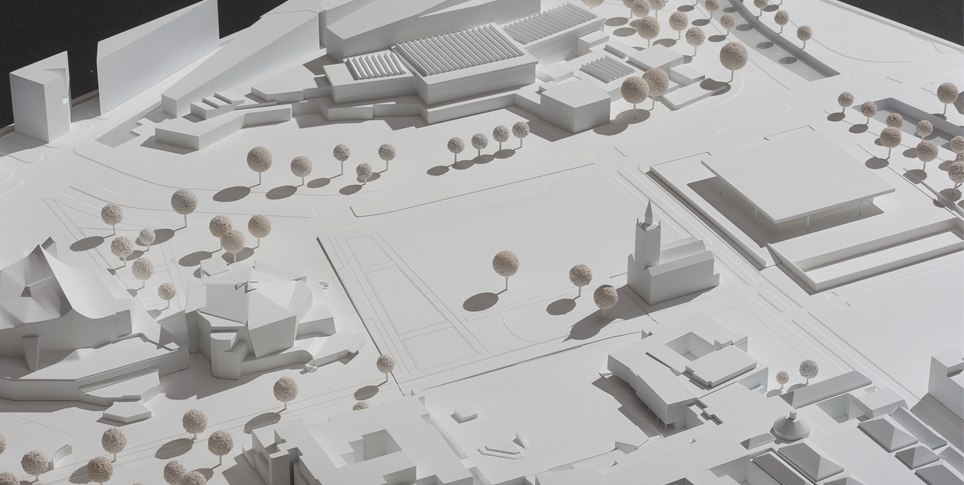

BG: Die Stiftung ist ein großer Verbund sammlungsorientierter Einrichtungen. Sie muss sich mit den historischen Kontexten dieser Sammlungen stärker auseinandersetzen. Die SPK ist so vielfältig, dass sie das Potenzial hat, für ein besseres Verständnis von kulturellen Unterschieden zu sorgen. Für das Ibero-Amerikanische Institut heißt das, die Perspektive der Anderen in die Alltagsarbeit einzubeziehen. Wir stärken zum Beispiel durch Aufenthalte von Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern den Austausch mit Lateinamerika und der Karibik und vereinfachen und verbessern den internationalen Zugang zu unseren Sammlungen.

Wie muss man sich das konkret vorstellen?

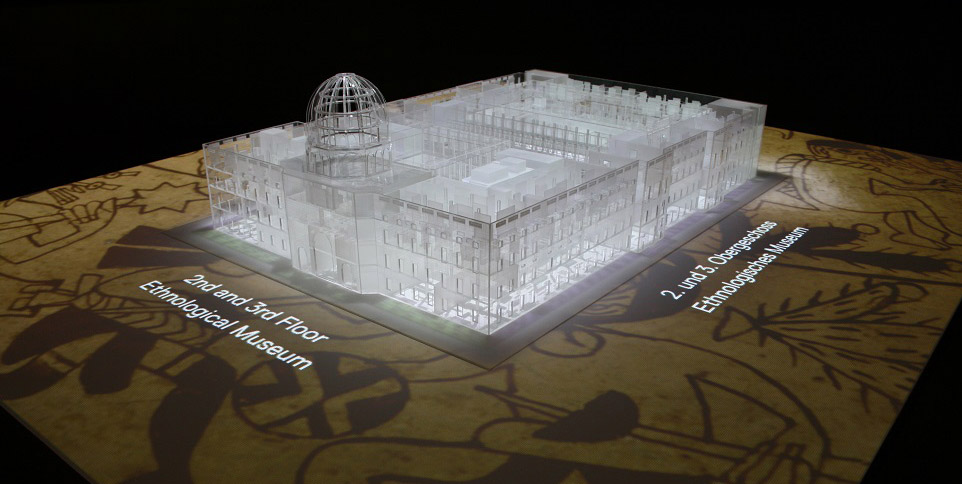

BG: Das IAI vereint drei eng miteinander verzahnte Arbeitsbereiche. Es beherbergt eine der weltweit größten Bibliotheken zu Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Portugal; es ist ein Wissenschaftszentrum mit Forschungsprojekten, Gastwissenschaftlern und einem eigenen Publikationsprogramm und schließlich ein Kulturzentrum mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen. In allen drei Bereichen versuchen wir Internationalität und Multikulturalität zu stärken. Das geht von Mehrsprachigkeit in der Kommunikation bis hin zu internationalen Kooperationen bei der Digitalisierung.

SW: Wir müssen offen und transparent sein und den Austausch fördern. Wir schicken beispielsweise gerade Leute los, die untersuchen, wie die Gesellschaft unser Museum für Islamische Kunst besser nutzen kann. Dafür befragen sie gesellschaftliche Gruppen wie Vereine oder Sportclubs. Es geht dabei um eine Bedarfsanalyse – darum, herauszufinden, wo die Bedürfnisse liegen, mit Museen zusammenzuarbeiten, auch außerhalb der üblichen Ausstellungsformate.

Wie bleiben wir relevant für unsere Gesellschaft? Die Stiftung hat das Potenzial, für ein besseres Verständnis von kulturellen Unterschieden zu sorgen.

BG: Wissenschaftliches Wissen ist Wissen, das reisen kann. Das ist ja das Schöne! Wissenschaft, auch Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, ist genuin international und lebt vom Austausch. Das geschieht aber nicht von allein, sondern muss gestaltet werden. Letztlich gilt das auch für die Stiftung selbst: Das große Potenzial der SPK liegt gerade darin, dass wir ein einmaliger Zusammenschluss sehr unterschiedlicher Institutionen unter einem Dach sind: Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitutionen. Auch hier muss Wissen ausgetauscht werden. Vielleicht sollte das etwas einfacher werden, als es uns jetzt aufgrund der Strukturen und Fächergrenzen möglich ist. Auch hier braucht es mehr interkulturellen Dialog!

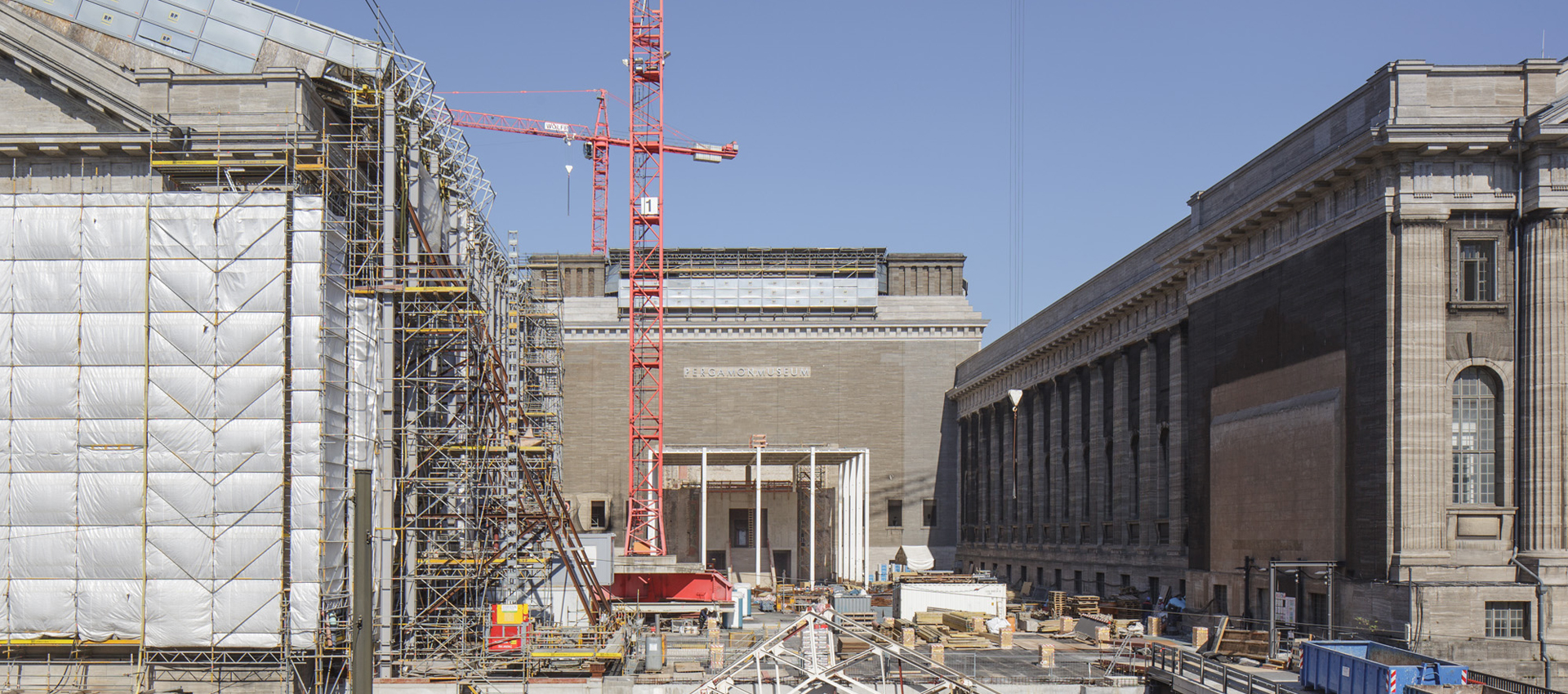

SW: Es herrscht unter unseren Kuratorinnen und Kuratoren oft noch ein starkes Hoheitsdenken, wodurch ein kreatives Einbringen des Publikums nicht stattfindet. Vieles, was uns selbstverständlich und als abgemacht galt, ist aber heute für junge Menschen oder Gruppen in der Gesellschaft eher sekundär. Wir müssen uns mehr bewegen. Wir sind manchmal schwerfällig. Hier müsste es mehr Freiräume geben, um Dinge zu entwickeln. Die Menschen wollen mitgestalten. Touristen werden weiterhin kommen, aber wie bleiben wir relevant für unsere eigene Gesellschaft?

Sie haben das Hoheitsdenken der Kuratoren erwähnt, aber auch von dem Bedürfnis der Menschen nach stärkerer Mitgestaltung gesprochen. Welche Rolle kann dabei die Digitalisierung spielen?

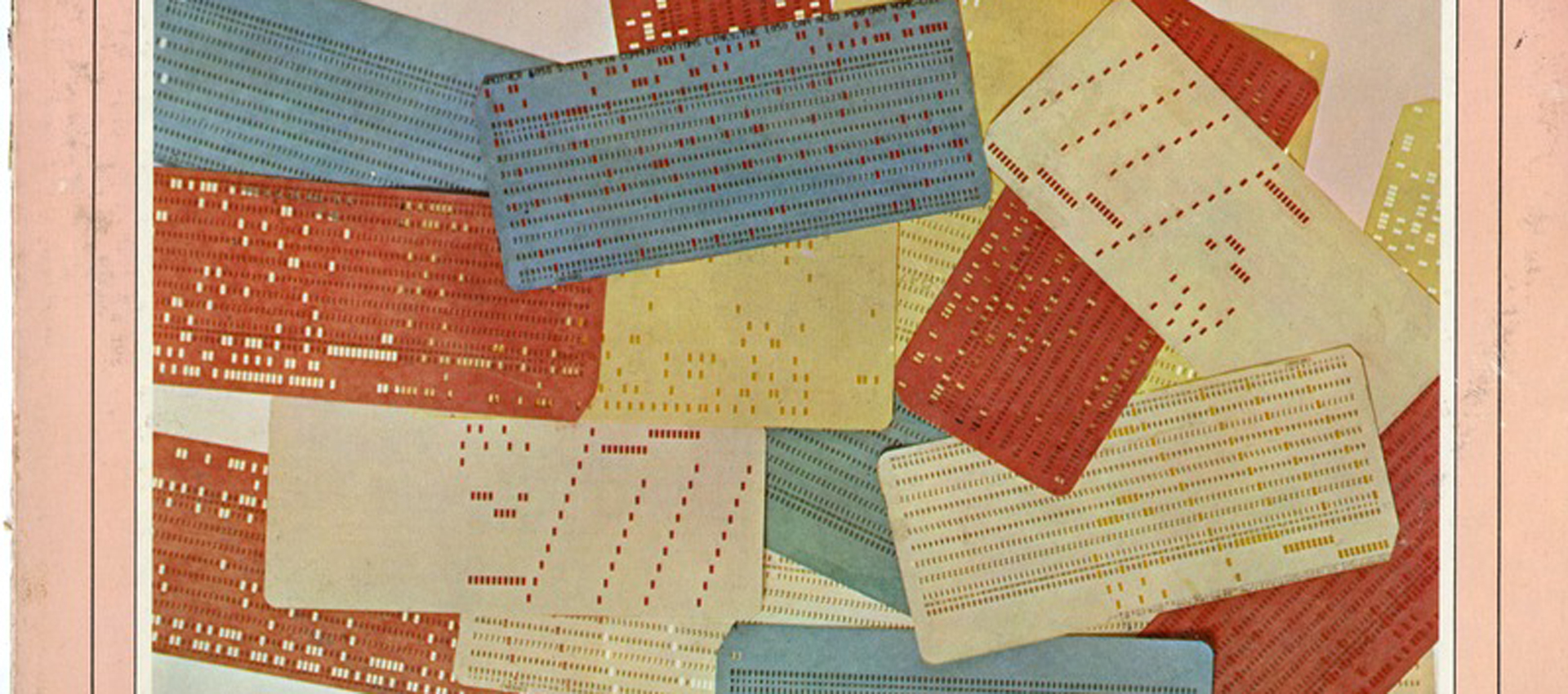

BG: Die Digitalisierung ist zunächst mal eine Technologie der schnelleren Bewegung und der größeren Reichweite von Objekten, also von Texten, Bildern, Tonaufnahmen oder dreidimensionalen Objekten. Sie erlaubt es auch, historisch gewachsene Trennungen, zum Beispiel die zwischen Text, Bild und Ton, zu überwinden. Durch sie entstehen andere Möglichkeiten der Teilnahme, sie führt zu einem zunehmenden Co-Management von Sammlungen, was die Rolle der Bibliothekare, Kuratoren und Archivare verändert. Allerdings führt die digitale Transformation nicht notwendigerweise zu einer größeren Demokratisierung des Wissens.

SW: Digital ist gut, aber kein Selbstläufer. In unserem Museum, dem Museum für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin, haben wir aktuell 11.000 Objekte digitalisiert und katalogisiert – alles online, alles offen. Ein Grund, stolz zu sein, wenn man weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt – und doch bin ich ein wenig unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben die Objekte als Kunsthistoriker für ein fachwissenschaftliches Publikum beschrieben. Trotz Digitalisierung bleiben die Objekte für eine große Mehrheit der Gesellschaft damit unzugänglich. Wir müssen deswegen über die kunsthistorische Ordnung der Objekte hinausgehen und die Storys erzählen, die die Leute interessieren. Wir versuchen in einem Projekt neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung verschiedene Textebenen einzuziehen. In einem Katalog zum Kulturerbe der Stadt Aleppo wollen wir beispielsweise auch Kochrezepte oder Musik mit einfließen lassen. All das, was eine Region reich macht, soll gezeigt werden – und zwar so, dass es für die unterschiedlichsten Menschen interessant wird.

Wenn wir uns in zehn Jahren in dieser Konstellation wiederträfen: Was würde uns am meisten beschäftigen? Was wäre die brennendste Frage?

BG: Werden wir es geschafft haben, die, die kulturell polarisieren und die Arbeit der Institutionen re-nationalisieren wollen, wieder aus dem Parlament zu kriegen?

SW: Ja, durch unsere Arbeit! Zumindest hoffe ich, dass der Diskurs nicht weiter radikalisiert wird. Ich hoffe, dass man in zehn Jahren einen gesellschaftlichen Diskurs pflegen kann, der auch die feinen Töne beinhaltet.