SPK-Präsidentin Marion Ackermann schreibt in ihrer Kolumne über den internationalen Kompass der SPK. Sie erscheint regelmäßig in Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates.

Foto: SPK / photothek / Thomas Köhler

Was in den Vereinigten Staaten und vor allem im Kultursystem geschieht, beschäftigt mich schon länger. Wie sicher viele von uns, eng verbunden wie wir mit Amerika sind. Ende Oktober bin ich zu einem Treffen mit Museumsdirektor*innen aus aller Welt nach Washington gereist. Es war so aufrüttelnd wie wichtig, und es begann mit einem für westliche Verhältnisse besorgniserregenden Bild: Shutdown. Die National Gallery in Washington geschlossen, nicht einmal die Mitarbeitenden oder die Direktorin hatten Zutritt zur eigenen Sammlung. Das wirkte auf mich geisterhaft. Inzwischen ist die Haushaltskrise wohl überwunden. Was bleibt, ist ein Gefühl der Unsicherheit, der Angst, auch der Lähmung unter allen Kulturleuten, die ich traf. Sie erzählten von den sogenannten „banned words“, die von staatlichen Institutionen zu vermeiden sind: Die Liste beginnt mit „abortion“ geht weiter über „black“ und „gender“ zu „migrant“, „racism“ und endet mit „women and underrepresented“. Eine Art Handlungsempfehlung, die zeigt, wo die Deutungshoheit liegt, wie Geschichte erzählt werden soll.

Bei den US-amerikanischen Kolleg*innen herrschte angesichts der Angriffe einer autoritären Administration auf die älteste Demokratie der Welt eine angespannte, laute Stille. Ich frage mich natürlich schon, wieso das so ist. Warum positioniert sich keiner solidarisch oder begehrt auf? Aber das Bedrohungsgefühl und die Folgen des öffentlichen Drucks vor Ort scheinen enorm. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen vermisst, die einfach nicht mehr da sind. Entlassen. Vor allem Frauen hat es getroffen. Die Liste wird immer länger.

Auch darum finde ich es umso wichtiger, sich von Europa aus solidarisch zu zeigen. Als der US-Präsident nur ein paar Wochen nach seinem Amtsantritt ankündigte, direkten Einfluss auf Museen wie das National Museum of American History des Smithsonian Instituts nehmen zu wollen, um Darstellungen zur amerikanischen Geschichte zu beeinflussen, haben mein Amtsvorgänger Hermann Parzinger und ich uns in aller Klarheit zu Wort gemeldet. Wir haben damals geschrieben, dass in freien Gesellschaften Diskurse geführt und Dinge ausgehandelt werden und nicht per Dekret bestimmt wird, was gedacht und gezeigt wird. Und dass öffentliche Einrichtungen Freiräume brauchen, um wirken zu können. Gerade das haben wir im Nachkriegsdeutschland doch von den Vereinigten Staaten gelernt. Das ist das gemeinsame Fundament der freien Welt.

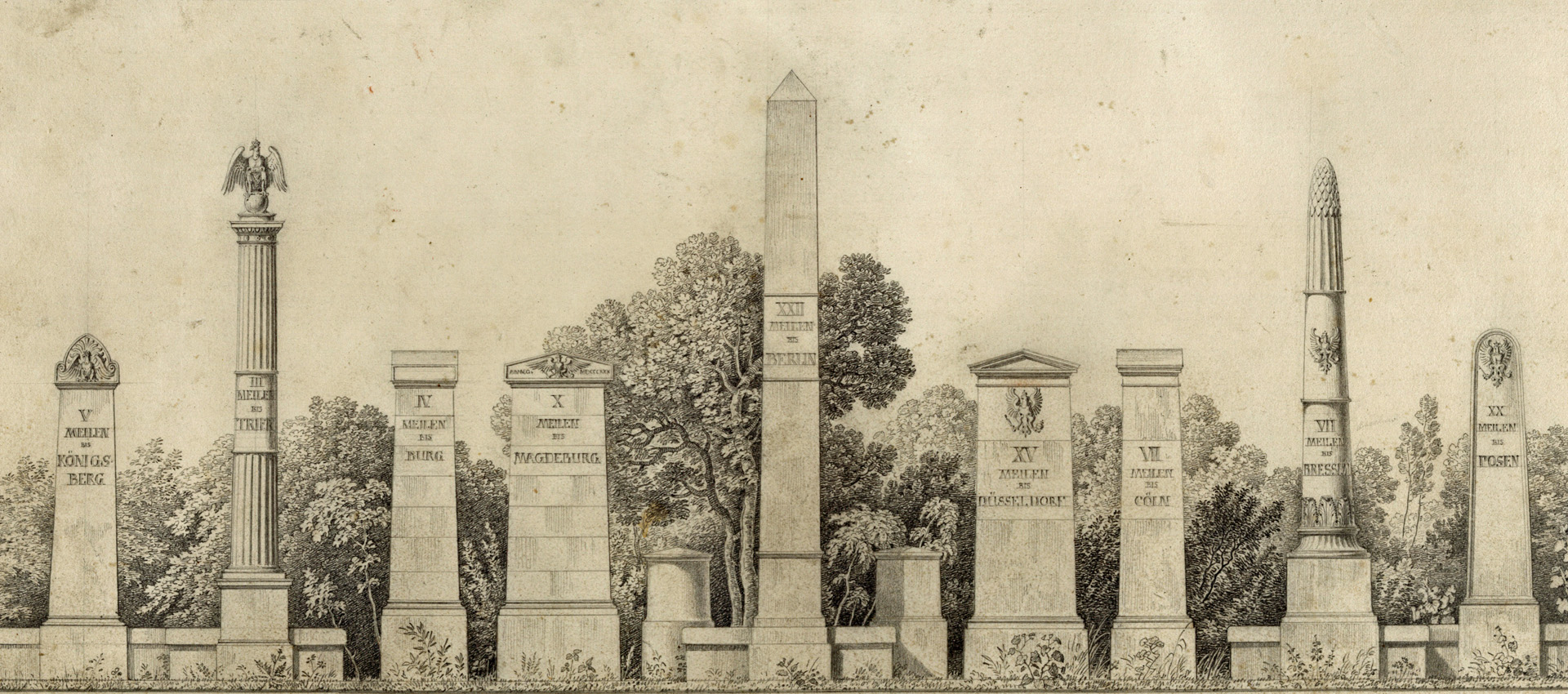

Solidarität mit unseren amerikanischen Kolleg*innen ist geboten, gerade weil wir nicht vergessen, was Deutschland mit Amerika verbindet. Das wird auch im kommenden Jahr eine programmatische Rolle spielen, wenn auch hierzulande an die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung erinnert wird, an die Geburtsstunde der modernen Demokratie vor 250 Jahren. Und was bedeutet Amerika eigentlich für uns, für die SPK? Was wäre, um nur ein Beispiel zu nennen, die Neue Nationalgalerie, ein Stück Chicago in Berlin, ohne den Einfluss der amerikanischen Kunst? Wie würde die Sammlung ohne Rothko, Stella oder Newman aussehen? Wer hätte sie gebaut?

Der Politologe Ivan Krastev, so habe ich in diesen Tagen gelesen, hat davon gesprochen, dass Europa (und sicherlich dem Westen insgesamt) die Zukunft abhanden gekommen ist. Dieser Gedanke treibt mich um. Welche Zukunft haben Museen und Wissenschaft? Auch hierzulande befindet sich die Kultur derzeit in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite soll sie ein Wundermittel für alle nur denkbaren gesellschaftlichen Herausforderungen sein, auf der anderen Seite erfährt sie tiefes Misstrauen. Letzteres habe ich auch in Amerika erlebt, wo ja der Stolz auf das Kulturerbe proklamiert wird, gleichzeitig aber jene, die es verwalten, befragen und aktualisieren, kritisch gesehen werden. Um es gelinde zu sagen. Auch hierzulande wird in rechtsextremen Kreisen davon gesprochen, dass Museen nicht neutral genug seien. Neutralität wird hier als Kampfbegriff benutzt, um Diskurse, die sich aus der Sammlungsgeschichte ergeben und die in meinen Augen geführt werden müssen, zu verhindern.

Die Lage in den Vereinigten Staaten ist auch darum besorgniserregend, weil dortige Entwicklungen oft Vorboten dafür sind, was in Europa droht. Die zentrale Botschaft meiner amerikanischen Kolleg*innen an uns europäische Museen lautete klar: Bewahrt eure liberalen Demokratien! Steht zusammen, wenn die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit angegriffen wird. Wir erleben doch bereits, dass von rechter Seite Museen und andere Kultureinrichtungen zum Feindbild erklärt werden.

Solidarität mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen ist geboten, weil wir nicht vergessen, was Deutschland mit Amerika verbindet

Was können wir europäischen, wir deutschen Kultureinrichtungen also tun, um unsere Freiheit, unsere demokratischen Prinzipien zu schützen, zu verteidigen? Bloße reaktive moralische Empörung sicher nicht. Viel stärker müssen wir hervorheben, was wir sind, was uns verbindet und wofür wir stehen, und noch intensiver auf die Vernetzung setzen. Dass US-amerikanische Kulturinstitutionen überhaupt weiterarbeiten können, verdanken sie übrigens nicht zuletzt ihren Boards, der Unterstützung privater Initiativen. Die Zivilgesellschaft in Gestalt von einflussreichen Förderer*innen und Sammler*innen sorgt also gerade dafür, dass der kulturelle Betrieb nicht völlig zum Erliegen kommt.

Wir müssen spartenübergreifend „wilde Allianzen“ bilden – ein starkes Netzwerk, um den Diskursraum weit zu öffnen. Ich denke, dass Formen des Gespräches heute extrem wichtig sind. Verschiedene Meinungen halten wir aus, davor habe ich mich jedenfalls nie gescheut – ganz im Gegenteil davon viel gelernt. Wie wir uns engagieren ist die wichtige Frage, und mit welchen Mitteln wir dies tun – für mich war und bleibt das die Kunst.

Dieser Beitrag erschien zuerst in Politik & Kultur 12/25