Bei kolonialem Erbe in Museen geht es nicht nur um in Unrechtskontexten erworbene oder sogar geraubte Objekte und ob diese zurückgegeben werden sollten oder nicht. Auch die in Europa selbst entstandenen Bildwelten sind Dokumente kolonialer Vergangenheit. Der Kolonialismus lebte von Alltagspropaganda in Form von bildlichen Erzählungen, von denen bis heute einige zu finden sind. Christina Thomson, Leiterin der Sammlung Grafikdesign der Kunstbibliothek, hat sich in einem Forschungsprojekt mit kolonialen Narrativen in der frühen Plakatwerbung auseinandergesetzt.

Wie kamt ihr eigentlich auf dieses Thema?

Christina Thomson: Eigentlich kam eher das Thema zu uns – und zwar als wir 2020 im Rahmen von „Neustart Kultur“ die 3800 frühesten Plakate der Sammlung digitalisierten und bei der Deutschen Digitalen Bibliothek zugänglich machen wollten. Schnell wurde klar, dass die Onlinestellung nicht einfach so möglich war: Es sind zu viele Bilder dabei, die diskriminierende bis hin zu rassistischen Botschaften versenden oder problematische Narrative aufrufen. Und so wurde das Projekt „Koloniale Kontexte“ geboren.

Es gibt ja viele Diskussionen darüber, wie mit heiklen Bildern umzugehen ist. Eine Art ist die sogenannte „Giftschrank-Methode“, bei der man einfach wegschließt, was man nicht reproduzieren will oder kritisch bearbeiten kann, weil die Ressourcen dazu fehlen. Wir haben uns entschieden, die Problematik nicht zu verheimlichen, sondern die Bilder zu beforschen und kommentiert zu veröffentlichen.

Im Konvolut der 3800 gescannten Plakaten haben wir rund 400 mit kolonialem Bezug gefunden. Für das Projekt haben wir nicht nur diskriminierende Bilder in den Fokus gerückt, sondern alles untersucht, was im weiteren Sinne den Kolonialismuskontext verdeutlicht – also etwa auch Werbung für Konsumgüter, kulturelle Events oder Tourismus.

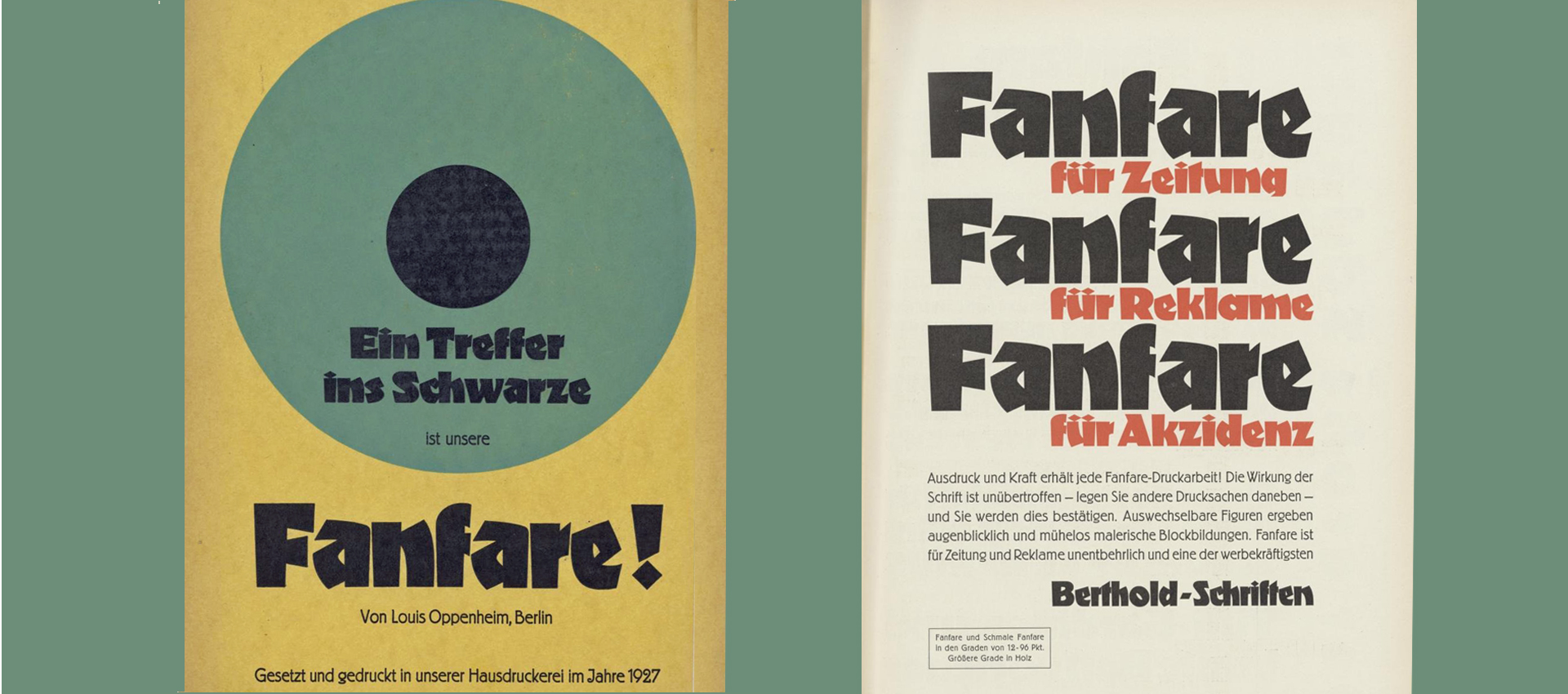

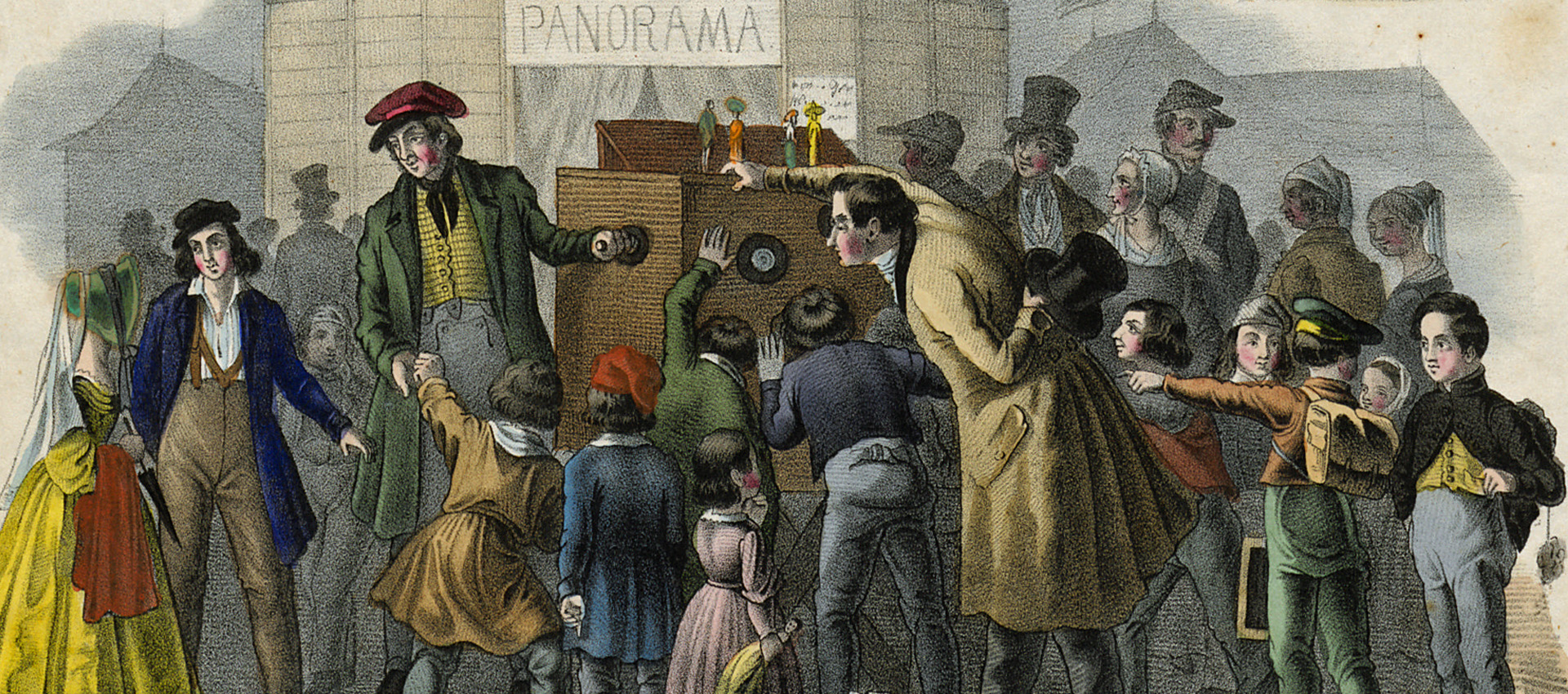

Bunte Bildwerbung war ab den 1870er-Jahren – seit Erfindung der dafür benötigten Drucktechniken wie die Farblithografie – ein weit verbreitetes Kommunikationsmittel. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit, in der die großen Plakatkünstler*innen auf die Bühne kamen und Museen weltweit Plakatkunst als sammelwürdig erkannten. Gleichzeitig macht auch die Konsumentwicklung in jener Epoche einen Sprung: Dank der Industrialisierung wurden ständig neue und mehr Dinge produziert und immer billiger aus Übersee eingeschifft. Für deren Vermarktung war Werbung ganz essentiell. Konsum ist somit ein wichtiges Verbindungsglied zum Kolonialismus: Eine Gesellschaft, die sich glücklich konsumiert, unterstützt tendenziell die Politik, die ihr dies ermöglicht. Der Imperialismus baute auf der breiten Masse glücklich Fahrrad fahrender und Kaffee schlürfender Europäer*innen auf, denen Alltagsluxus wichtiger war als die Ausbeutung von Menschen und Natur, die vorausging.

Wie seid ihr dann vorgegangen?

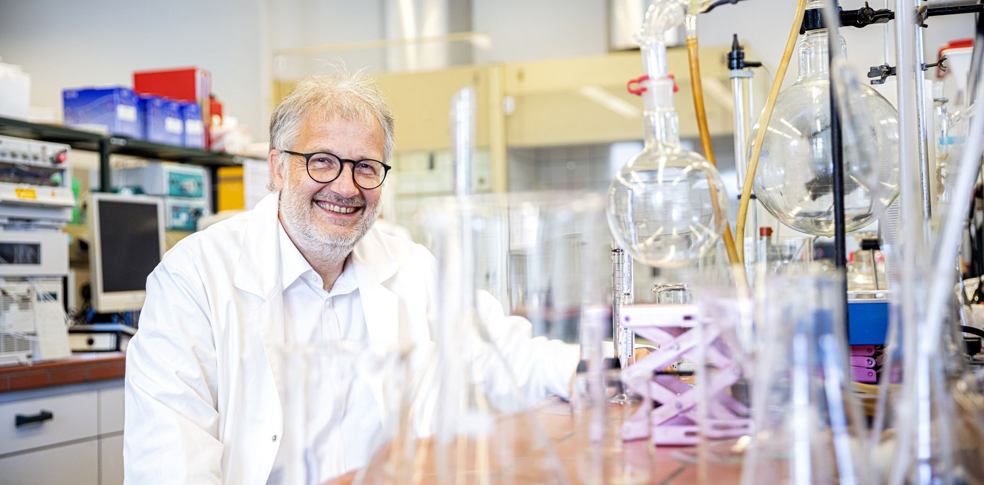

Thomson: Wir haben 240 Plakate für eine Tiefenanalyse ausgesucht und ein Team aus drei Forscher*innen zusammengestellt. Ich habe dazu zwei Perspektiven von außen gewinnen können, die auffingen, dass ich selbst nicht nur ein bisschen betriebsblind bin, sondern mit meiner eurozentrischen kunsthistorischen Prägung auch nur bestimmte Sichtweisen habe. Das zu hinterfragen und im Team zu diskutieren, war wesentlich für das Projekt.

Die beiden großartigen externen Partner waren Kristina Lowis, eine Kunsthistorikerin mit Spezialisierung auf historische Fotografien und Darstellungen von Menschen, und Ibou Diop, der am Berliner Stadtmuseum das Projekt „Kolonialismus Erinnern“ geleitet hat und sich viel mit Dekolonisierung in der Stadt auseinandersetzt.

Zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse haben wir eine rein digitale Publikation gewählt, und zwar eine kontextualisierte. Das heißt, die Plakate werden ausschließlich mit erklärenden Texten verfügbar gemacht. Rassistische und andere besonders kontextbedürftige Bilder wurden mit einem Störer versehen: Der digitale Stempel „Kontext“, in großen Lettern quer übers Bild gelegt, soll eine unreflektierte Wahrnehmung des Bildes verunmöglichen, und natürlich auch unkritischen Download und reproduzierende Verbreitung stoppen.

Zusätzlich gibt es eine virtuelle Ausstellung bei DDB Studio, wo die Bilder mit hinterfragenden Texten und Audio-Kommentaren von Anna Yeboah, Tahir Della und hn. Lyonga zusammengebracht werden. Dieser kritische Ansatz und das Hören anderer Stimmen war uns sehr wichtig.

Forschungsprojekt

„Koloniale Kontexte im Frühen Plakat, 1854–1914. Eine dekoloniale Sammlungsinventur“ (2022–2024 durchgeführt an der Sammlung Grafikdesign der Kunstbibliothek)

Ist es in Zeiten des Rechtsrucks und des Wokeness-Bashings nicht auch ein Statement, sich mit durchaus „sturen“ Kolonialnarrativen zu beschäftigen?

Thomson: Auf jeden Fall. Allein in den Diskurs hineinzugehen, wie man mit dem kolonialen Erbe umgeht, oder sich überhaupt um einen Umgang damit zu bemühen, ist für mich eine politische Positionierung.

Ich finde es frappierend und erschreckend, wie sehr sich die Themen der Kolonialzeit das gesamte 20. Jahrhundert hindurch gehalten haben und heute in der Kommunikation von rechten Parteien wiederholen: Wieder geht um Propaganda und nationale Identität, um gesellschaftliche Hierarchien und auch eindeutig um weiße Überlegenheit. Gerade letzteres, der Mythos des Europäers als besserer Mensch, ist momentan ja europaweit wieder sehr verbreitet in rechtskonservativen Diskursen.

Die historische Werbung, mit der wir uns beschäftigt haben, ruft genau solche kolonialrassistischen Tropen auf – das sind Erzählungen und Erfindungen, Stereotypen und Klischees, aber keine Fakten. Unser Projekt zeigt deutlich, wie erfundene Narrative in manipulative Bilder für die Massen umgesetzt werden. Auch darum finde ich es wichtig, solche Forschung gerade jetzt zu machen, auch wenn das heißt, sich Diskussionen und Gegenwind zu stellen. Damit wird eine Plattform für Dialog geschaffen, und das hilft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die unbequem sind.

Was sind denn Beispiele für koloniale Narrative in der Bildwerbung? Was ist eine typische Trope?

Thomson: Die exotisierte Kunstfigur ist eine bekannte Trope, die sich sehr lang gehalten hat. Das Sarotti-Maskottchen, beispielsweise, wurde 100 Jahre fast unverändert verwendet: ein verniedlichter Turbanträger, der mit einem Tablett heraneilt. Das Narrativ einer solchen Figur ist, dass es Herrschende und Dienende gibt, und dass weiße Schokoladenkonsument*innen eine Berechtigung haben, bedient zu werden, und zwar von jenen, die ihnen angeblich unterlegen sind – den sogenannten „Subalternen“, den Kolonisierten.

Diese werden in Werbebildern oft kindlich dargestellt, denn auf Kinder schauen Erwachsene ja auch herab. Wenn Menschen aus anderen Kulturen also mit kindlichen Zügen dargestellt sind, wird durch dieses Bild unwillkürlich ein Gefühl der Überlegenheit erzeugt.

Ein ganz alter Topos der rassistischen Werbekommunikation ist Seife. Um 1900 gibt es erschreckend viele extrem rassistische Bilder, auf denen Schwarze Menschen erklärt bekommen, dass oder wie sie sich waschen müssen, besonders häufig von kleinen weißen Kindern. Die beworbenen Produkte haben dann oft einen bleichenden Effekt auf ihre Haut, worüber sich die Werbung lustig macht.

Das gibt es in sehr krasser Form, aber auch in scheinbar harmlosen Kinderdarstellungen wie unserem Plakat für „Indische Blumenseife“ steckt dieselbe Botschaft, nur ist das niedliche Bild schwerer zu dekodieren. Noch vor wenigen Jahren warb Nivea für ein Deo mit dem Slogan „white is purity“, und eine Dove-Werbung spielte in einem Clip mit der Verwandlung von dunkler in helle Haut.

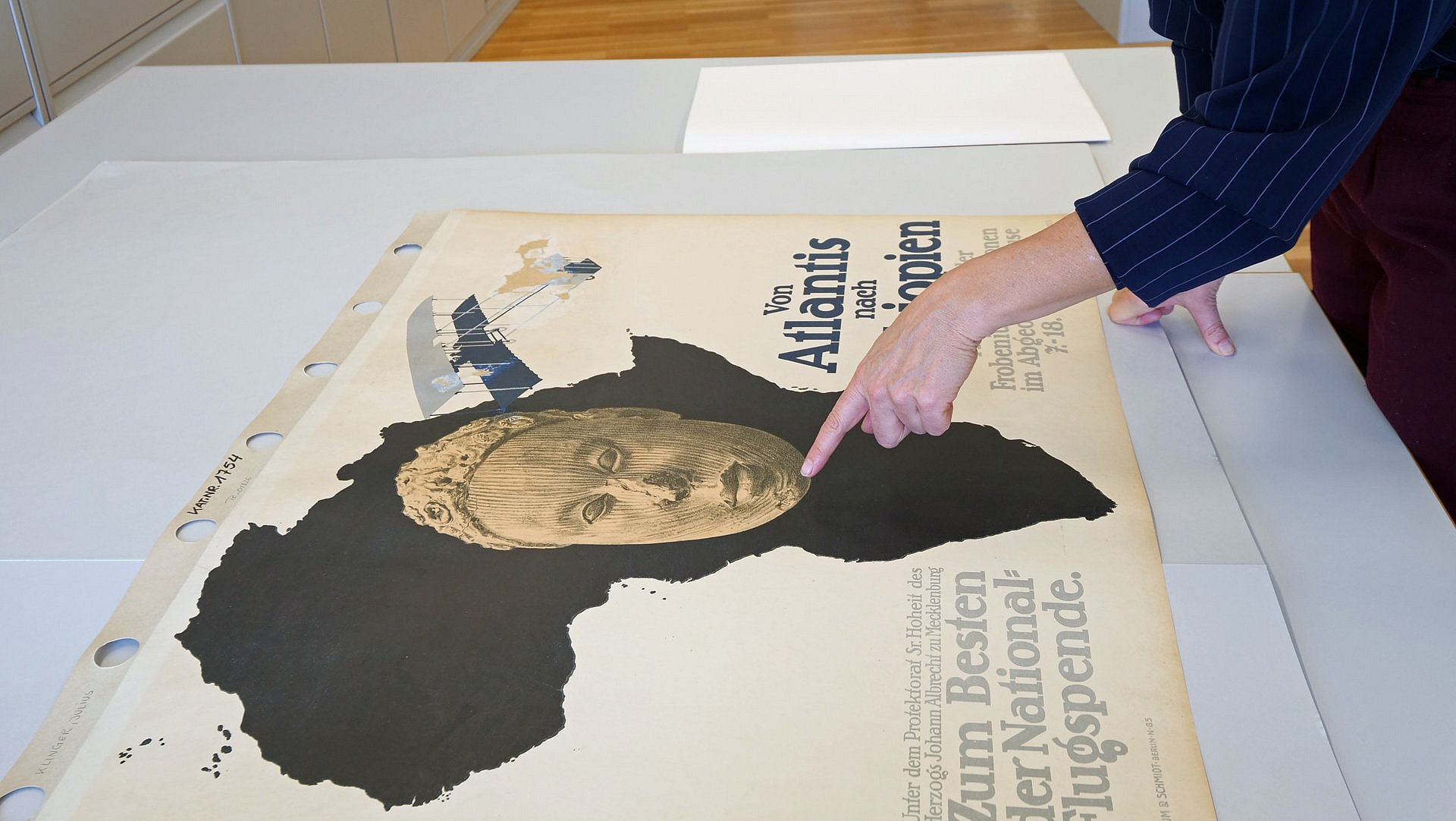

Ein anderes klassisches Narrativ der eurozentrischen und kolonialistischen Weltsicht ist die Darstellung des Kontinents Afrika als eine homogen schwarz eingefärbte Fläche – als wäre Afrika der Umriss einer Leerstelle, ein Niemandsland, an dem sich andere bedienen dürften. Diese Fiktion einer „terra nullius“ taucht im ganzen 20. Jahrhundert in Werbebildern auf, selbst wenn sie für wohltätige Zwecke werben.

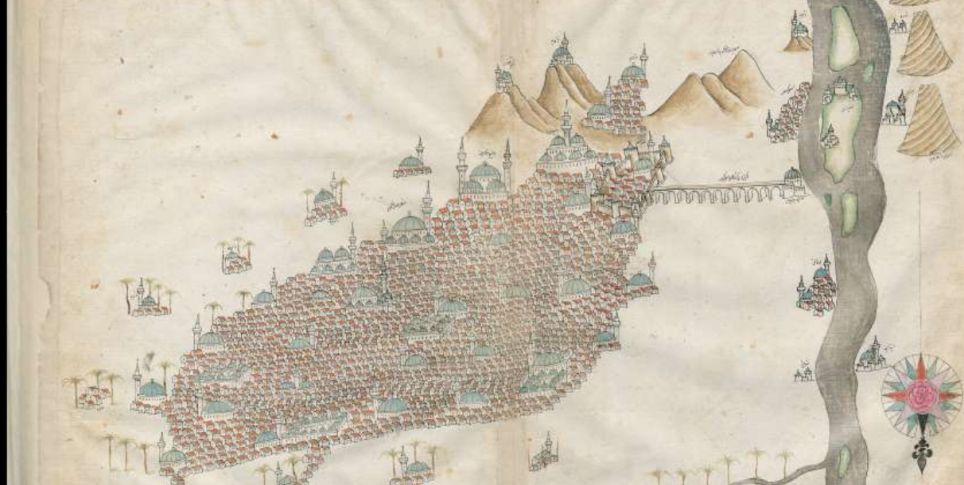

Auch Orientalismus ist stark in vertreten in der Plakatwerbung um 1900: Bilder, die sich Europa erfindet, um andere Länder und Kulturen zu kommunizieren. Es ist teils absurd, was alles mit orientalischen Motiven beworben wird: Bier aus München, regendichte Wanderkleidung oder Loden aus Kamelhaar. Dabei geht es selten darum, die „fremden“ Kulturen wirklich zu repräsentieren, sondern ein Gegenbild zu erschaffen. Der „Orient“ steht sinnbildlich für ein westliches Konstrukt des „Anderen“.

Als ein Beispiel für versteckte koloniale Bezüge in der Produktwerbung nenne ich mal Gummi: Es gibt viel Werbung für Gummiwaren, so Dinge wie Autoreifen, Fahrräder mit Luftreifen, Tennisbälle oder Gummisohlen. Gummi wird tatsächlich erst seit den 1930er Jahren industriell hergestellt. Vorher kommt alles aus dem Kautschukanbau in Überseekolonien, wo der Rohstoff mit Zwangsarbeit und extremer Brutalität gewonnen wurde. Hinter der Alltäglichkeit der Überseeprodukte stehen Produkt- und Warenketten, die man heute oft genauso wenig hinterfragt wie damals.

Das Symposium zum Abschluss des Forschungsprojekts heißt ja „Sture Muster“. Warum sind die kolonialen Muster in der Bildwerbung „stur“? Gibt es sie sogar heute noch?

Thomson: Die Sarotti-Figur, die zwar jetzt „Magier der Sinne“ heißt aber wenig anders aussieht, ist nicht das einzige Beispiel für Kontinutiät in der Markenkommunikation. Es gibt viele Firmen, die jahrzehntelang rassistische Logos weiterverwendet haben.

Erst kürzlich haben sich in den USA Uncle Ben’s und Aunt Jemima umbenannt, und Bahlsens „Afrika“ Keks heißt nach 60 Jahren jetzt „Perpetum“. Schokoküsse wurden in meiner Kindheit noch anders genannt, und ich erinnere mich an mehr als einen Werbespot, in dem rassistische Bildsprache grassierte.

Beim Symposium wird es einen spannenden Vortrag geben über KI-generierte Werbung. Wenn es um Schokolade geht, werden hier schnell die alten Stereotypen reproduziert: eine afrikanische Frau mit Kopftuch oder eine menschenleere afrikanische Landschaft. Das zeigt deutlich, wie fest diese Narrative verankert sind, nicht nur in unseren Köpfen, sondern auch in den digital multiplizierten Bildwelten.

Die Vorstellung von white supremacy hält sich auch stur in der Werbung: 2006 warb Playstation für sein neues weißes Konsolenmodell mit einer weißen Frau, die eine Schwarze Frau brutal von oben herab am Kinn packt. 2018 veröffentlichte H&M ein Werbebild, auf dem ein kleiner Schwarzer Junge einen Pullover mit der Aufschrift „Coolest Monkey in the Jungle“ trägt, und daneben das Bild mit einem weißen Jungen, dessen Pulli ihn zum „Survival Expert“ erklärte. Einem ähnlichen Muster folgt der in diesem Sommer releaste Werbclip von American Eagle, der mit dem Slogan „Sidney Sweeney has great jeans/genes“ die Erzählung von der genetischen Überlegenheit weißer Schönheit reproduziert.

Geschichtsvergessenheit ist ein zentrales Thema. Mit unserer Forschung und dem Symposium wollen wir auch zeigen, dass Diskriminierung und Überlegenheitsfantasien eine lange, hartnäckige Tradition haben und es Zeit wird, ihre Bildmuster routinemäßig zu hinterfragen.

Symposium

„Sture Muster: Kolonialnarrative in der Bildwerbung“ (21. und 22.11.2025) in Kooperation mit der Stiftung Deutsches Historisches Museum und der Stiftung Stadtmuseum Berlin

Wird es denn neben der virtuellen noch eine physische Ausstellung geben?

Thomson: Das haben wir ausgiebig im Forschungsteam debattiert und uns am Ende dagegen entschieden. Einmal, weil wir mit einer Online-Ausstellung eine kostenlose, dauerhafte und öffentliche Präsentation haben, die langfristig und ortsungebunden mehr Leute erreichen kann.

Zum anderen ist in der virtuellen Präsentation die kritische Kontextualisierung in Form von Texten am digitalen Bild präsenter als in einem Raum mit großformatigen Originalen. Jede physische Ausstellung hebt immer auch die Exponate auf ein Podest, lenkt leicht den Blick auf ihre Ästhetik und Kunstfertigkeit statt auf die Inhalte. Diese Sehgewohnheit der Wertigkeit zu durchbrechen funktioniert deutlich besser ohne die Aura des Originals.

Es geht im Großen und Ganzen auch hier um die Frage: Wie geht man um mit dem, was man in der Sammlung hat? Letztendlich bin ich nicht erpicht darauf, solch problematische Bilder auszustellen und Besuchende dann damit allein zu lassen. Ich möchte lieber darüber ins Gespräch kommen – im nächsten Jahr werde ich zum Beispiel einen „Nah dran!“-Abend anbieten, zu dem ich herzlich einlade.