Das Kulturforum entwickelt seine Kraft aus Widersprüchen und Gegensätzen. Das macht das Areal lebensnah und menschlich

Sicher, Berlin ist nicht mehr ganz jene mythische Stätte. Die späten 1980er-, frühen 1990er-Jahre sind lange vorbei, jene Zeit, in der jeden Tag ein irres Feuerwerk der Kreativität über der Spree verpuffte. Unausgegoren war Berlin damals, vieldeutig und offen, ein schwindelerregendes Gemisch aus Historie und Zukunft, an dessen Transformation sich scheinbar jedermann beteiligen konnte. Tempi passati. Man mag es beklagen oder hinnehmen: Berlin ist konventionell geworden, austauschbar gar, angesichts der massiven urbanen Auswirkungen von Globalisierung und Finanzialisierung, die nicht nur die Bewohner zu spüren bekommen, sondern auch die Besucher erfahren. Aufgeteilt, fertig gebaut, eingerichtet wirkt die deutsche Hauptstadt des Jahres 2021.

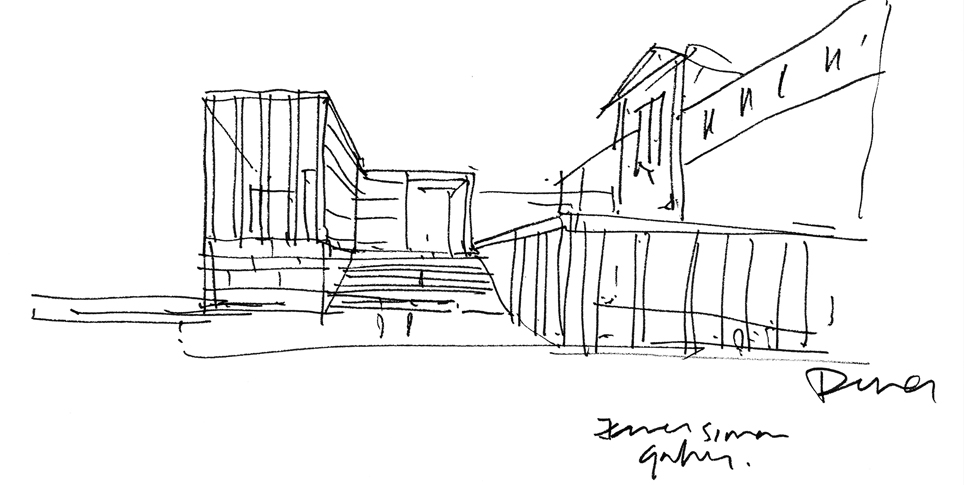

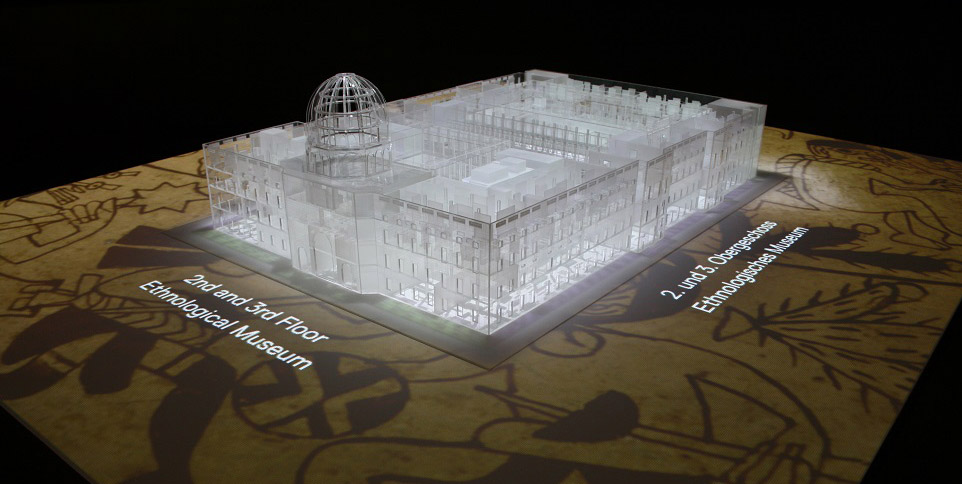

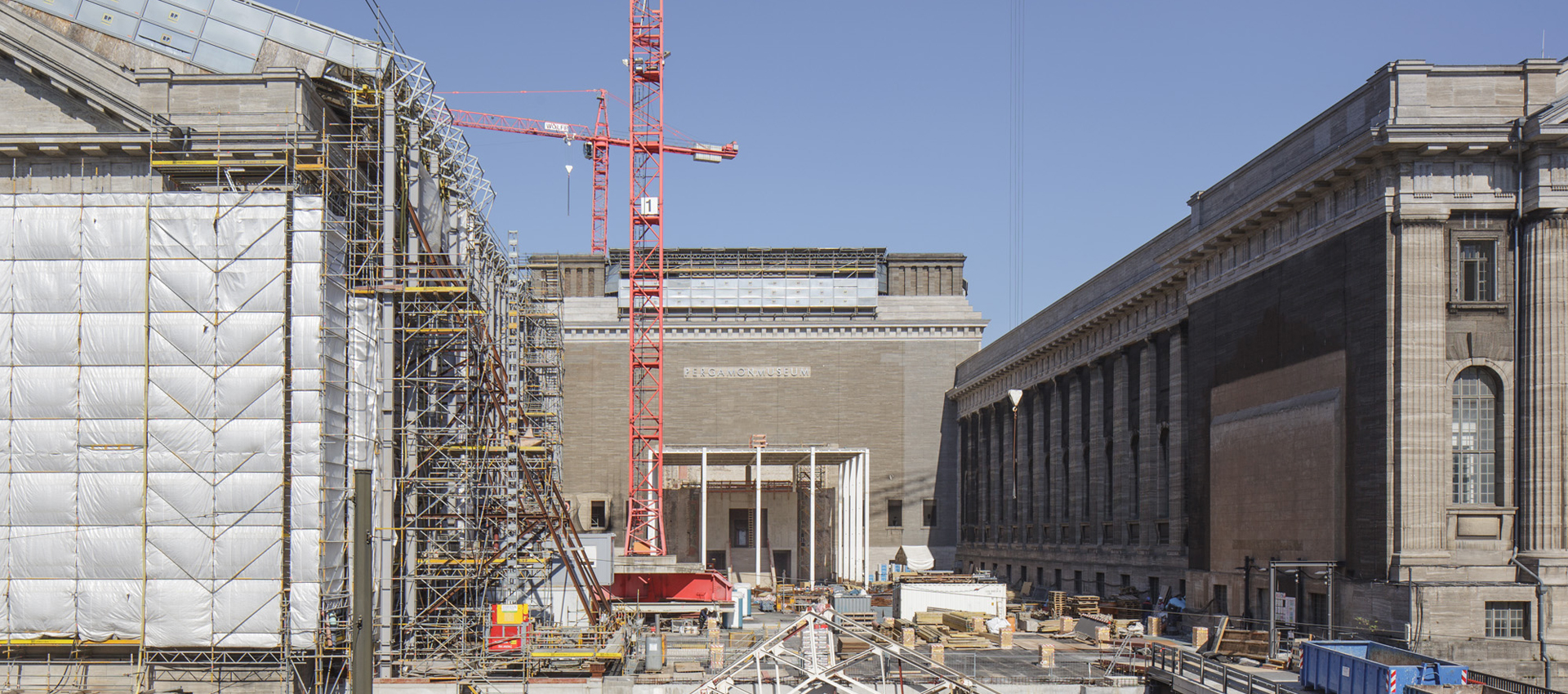

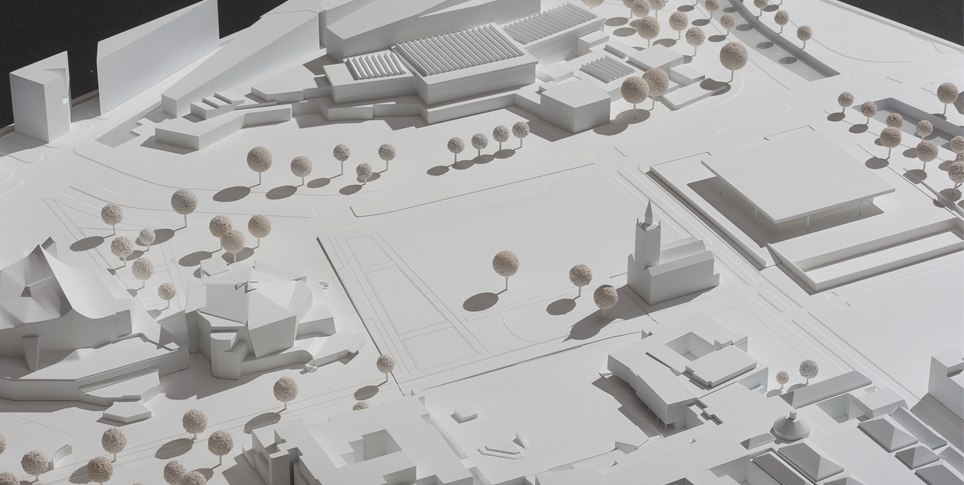

Da ist es doch umso erstaunlicher, dass inmitten der City ein Stadtquartier dieser Entwicklung trotzt: das Kulturforum. Immer wieder wurde es als notorisch „unvollendet“ gescholten, weil die Pläne zu seiner Vollendung über 40 Jahre hinweg in den Schubladen der Behörden verschwanden, ohne umgesetzt zu werden. Jetzt, da tatsächlich nach den Plänen des Schweizer Architekturbüros Herzog & de Meuron ein neues Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts entsteht, dessen Bauwerk den Reigen der berühmten Solitäre von Philharmonie (1960–63, Architekt: Hans Scharoun), Neuer Nationalgalerie (1965–68, Architekt: Ludwig Mies van der Rohe) und Staatsbibliothek (1967–78, Architekt: Hans Scharoun mit maßgeblicher Unterstützung von Edgar Wisniewski) ergänzen soll, zeigt sich, welch Glück es war, dass das Kulturforum ein „offenes“, eben ein unabgeschlossenes Stadt-Raum-Kunstwerk ist. Schließlich hätte man sonst gar keinen Bauplatz mehr vorgefunden. Und will man dem Genius Loci des Ortes vertrauen, der doch recht eigentlich die Widerspenstigkeit ist, so muss man sich weiterhin keine Sorgen machen. Das Kulturforum wird fraglos auch nach Abschluss der Bauarbeiten weiter ein Ort der Offenheit bleiben.

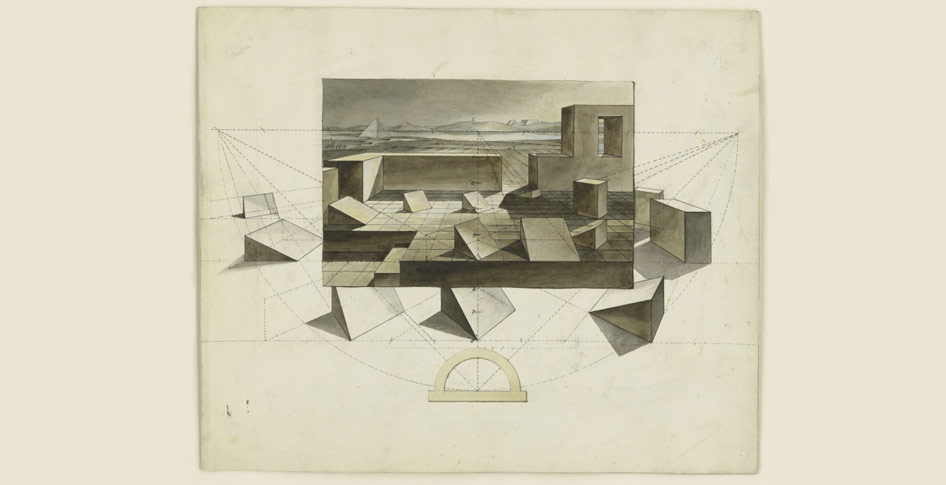

Da ist zum Beispiel schon der eingebaute Widerspruch der urbanen Konzepte. Als der Architekt und Stadtplaner Hans Scharoun zwischen 1959 und 1964 als Pendant zur (in der DDR gelegenen) Museumsinsel ein zweites Berliner Kulturquartier entwickelte, sah er einen fließenden offenen Stadtraum aus Parks, Straßen und prägenden Großbauten vor sich. Immerhin wurde bis Ende der 1970er-Jahre ein Teil dieser Pläne verwirklicht. Aber schon die Straßenplanung (hinter der Staatsbibliothek sollte eine Autobahntangente entlanggewuchtet werden) war bald Makulatur. Auch der Tiergarten wollte nicht recht ins Kulturforum ausgreifen, die Bauten stehen weit eher zwischen Asphalt und Beton als inmitten von Baumgruppen und Grasflächen.

Und dann war da noch das legendäre „Gästehaus“. Es sollte an jener Stelle entstehen, auf der heute die Mitarbeiter von Herzog & de Meuron das neue Museum planen. Unterkünfte für „Artists in Residence“ waren hier vorgesehen. Die musealisierten Artefakte in den Bauwerken ringsumher wären damit um Aspekte der Gegenwart erweitert und bereichert worden, man hätte das nachts ausgestorbene Quartier besiedelt, vielleicht sogar belebt – eigentlich wären mehr Wohnungen, auch Restaurants und Läden nur eine Konsequenz gewesen (und diese im Kern noch stets aktuelle Möglichkeit der Erweiterung bleibt ja auch weiter bestehen). Doch das Künstlerhaus entpuppte sich als Streitobjekt über Jahre hinweg. Es gab mehrere Anläufe zu seiner Verwirklichung. Etliche Pläne und Ideen zu seiner Gestaltung. Bis man es schließlich zu den Akten legte und vergaß.

Mit dem Gästehaus gab man Anfang der 1980er-Jahre auch das einst so prägende urbane Leitbild der Stadtlandschaft auf. Die gegliederte und aufgelockerte Stadt der Nachkriegszeit war passé, Konzepte des 19. Jahrhunderts mit ihren strengen Blocks, straßenbegleitenden Bauwerken, geometrischen Plätzen dienten jetzt als Vorbild eines neuen, „europäische Stadt“ genannten Leitbildes. Es war die Zeit, in der West-Berlin mit der Internationalen Bauausstellung viel planerisches Knowhow binden konnte, eine Epoche, die die Kritik an der Moderne institutionalisierte – und aus der konstruktiven kreativen Reibung mit den alten Dogmen heraus eigene Wege beschritt, die längst selbst historisch geworden sind.

Dies alles musste auch zu einer grundlegenden Veränderung des Kulturforums führen. Kunstgewerbemuseum und Kunstbibliothek (1979–85, Architekt: Rolf Gutbrod) wurden jetzt mit der kantigen Gemäldegalerie (West-Berlins leider allzu kraftlose Antwort auf Robert Venturis Sainsbury Wing für die National Gallery in London, 1985–1991 errichtet) ergänzt – kein Solitär, sondern ein Riegel, der sich der Straßenführung unterordnet (1986– 1998, Architekten: Hilmer & Sattler) und als eigenständiger Bau äußerlich kaum wahrnehmbar ist. Seither antwortet Scharouns städtebaulicher Lockerheit ein blockhaftes Konglomerat um die sogenannte Piazzetta, den ebenfalls umstrittenen rampenartigen Gebäudevorplatz, unter dem sich eine Tiefgarage verbirgt.

So ist das Kulturforum schließlich nicht nur ein Hort der Kunst in all ihren Facetten, sondern auch eine Art Freiluftmuseum, das unterschiedliche stadträumliche Konzepte und ihre Auswirkungen anschaulich macht: Moderne und Postmoderne, Stadtlandschaft und strenge Straßenraster stehen sich gegenüber, gehen ineinander über, eifern und debattieren miteinander, erweitern und ergänzen sich wechselseitig.

Widerspenstig und widersprüchlich

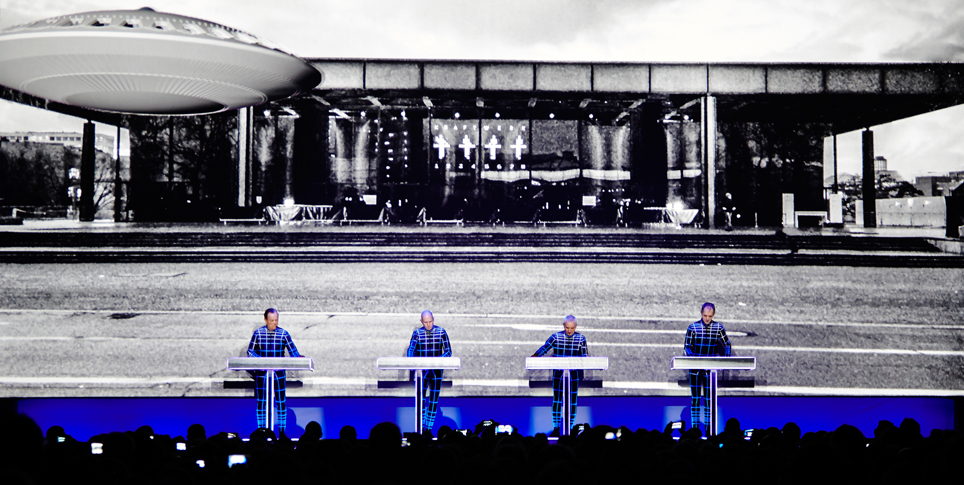

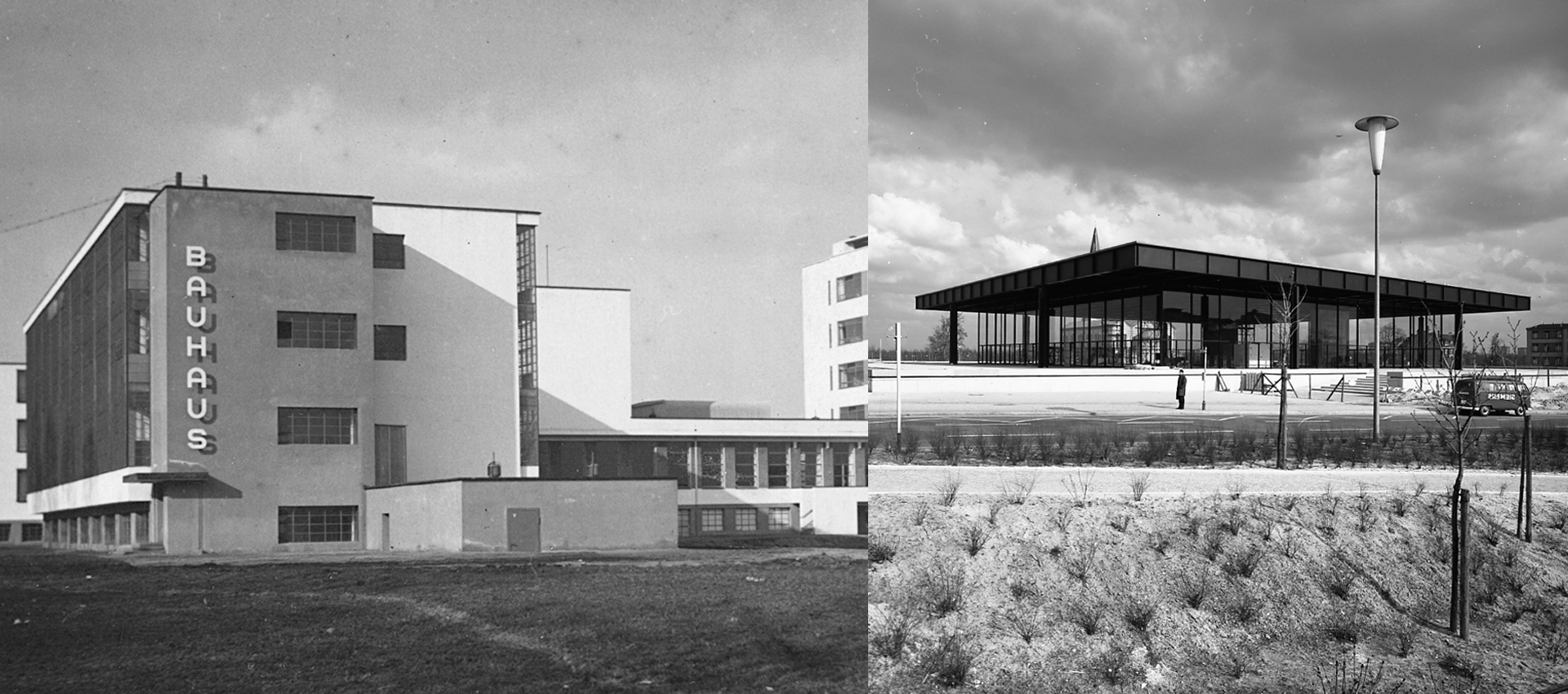

Flaniert man über das Kulturforum mit einem Sinn für das Offene – einer Einstellung, die Widersprüche ertragen, Experimente anerkennen, Zeitgebundenheit einordnen und Scheitern als Teil kreativer Prozesse begreifen kann –, so wird man reich belohnt. Und will man gar weiterdenken, indem man die Kontraste auf höherer Ebene gegeneinander aufhebt, sich in Übungen urbanistischer Dialektik ergeht, so erscheint der Besuch vor Ort noch lohnender. Das gilt allein schon für die beiden hier versammelten weltberühmten Meisterwerke der spätmodernen Baukunst, für die alljährlich Millionen Menschen nach Berlin pilgern, die Philharmonie und die Neue Nationalgalerie. Obwohl Werke einer Baumeistergeneration (Scharoun lebte von 1893 bis 1972, Mies van der Rohe von 1886 bis 1969), könnten auch sie unterschiedlicher kaum sein.

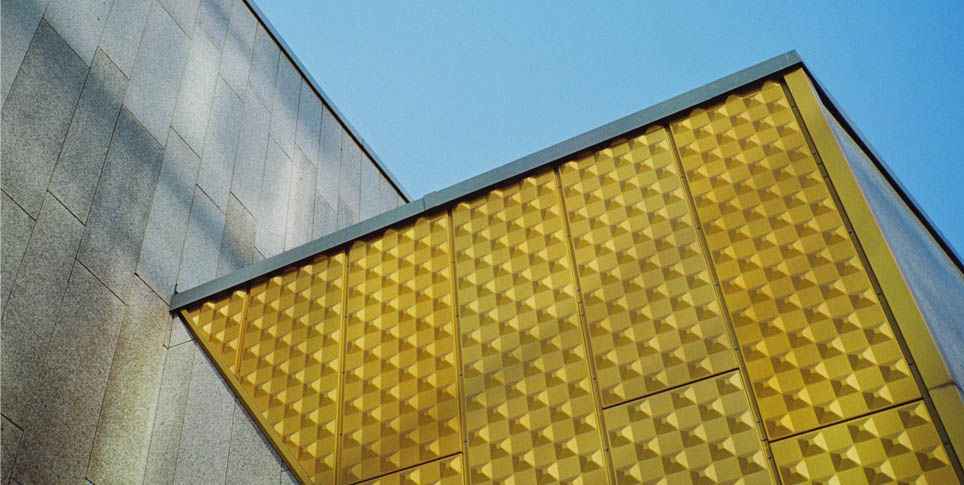

Scharouns Betongebirge, goldgelb leuchtend, das sich wellenförmig emporschwingt, als habe der Orchesterschall seines Inneren die ganze Gebäudehülle in Vibration versetzt. Das fließende Raumkontinuum im Innern, mit seinem an lichte Höhlensäle erinnernden Foyer, mäandernden Treppen und Gängen, dem grandiosen Klangzelt des großen Saales mit seinen Zuschauerrängen, der Herz und Ohr weitet, bevor noch der erste Ton auf dem Podium im Zentrum des Bauwerks erklungen ist. Und dann die kühl-erhabene, tempelartige Halle aus Glas und Stahl, über die oft gemutmaßt wurde, es handele sich um absolute Architektur, ein vollendetes Kunstwerk in sich, das keine andere Nutzung dulde als die Huldigung seiner selbst (weswegen Mies van der Rohe auch die Ausstellungsräume in den Keller verbannte, wie Kritiker verschmitzt anmerken). Hier Emotionalität und verspielte Form. Dort Rationalität und geometrische Strenge. Hier Verschleierung der Bautechnik, ja Negation von Tektonik und Schwerkraft. Dort reine Konstruktion, auf die Spitze getrieben, reinstes Destillat planerischer Ernsthaftigkeit und Nüchternheit.

Man muss es für eine glückliche Fügung halten, dass die anderen Bauten des Kulturforums sich nicht einmischen in diesen Kampf der Giganten, sondern sich eher wie Zuschauer am Rande der Szene hinzugesellen. Das gilt schon für die Staatsbibliothek, deren lang gestreckte Tankerform dem Gesamtareal eine fest geschlossene Außengrenze verleiht und damit gleichsam die Kampfarena im Innern abschirmt. Und gerade die hier angeschlagene Zurückhaltung hat dann den Generationensprung von der Moderne zur Postmoderne überdauert.

Rolf Gutbrods Gebäudespange rings um die Piazzetta beschränkt sich äußerlich durch den roten Backstein auf den Materialkontrast zu den älteren Bauten. Ansonsten wirken die Häuser ruhig und introvertiert, sie entwickeln ihre Qualitäten im funktionalen Innern der Bibliotheks-, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume und der immer wieder erstaunlich weitläufigen Verkehrsflächen, die direkt in die Gemäldegalerie überleiten, deren Säle wiederum die Anmutung bürgerlicher Ausstellungshäuser des 19. Jahrhunderts imitieren.

Ort der Offenheit – Ort der offenen Widersprüche: Man kommt beim Durchmessen des Kulturforums gar nicht daran vorbei, aus dem Bauensemble eine Moral für unsere heutige Zeit abzuleiten. Denn Offenheit, das bedeutet Toleranz. Toleranz gegenüber dem anderen, dem vermeintlich Falschen, dem angeblich Unausgegorenen. Und beim Tolerieren spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Man hat noch die Stimmen im Ohr, die vor über zehn Jahren angesichts des Abrisses des Palasts der Republik zugunsten des Berliner Schlosses baten: Lasst den Raum doch offen. Offen für Unbekanntes, Undenkbares. Offen für eine nächste Generation. Am Kulturforum kann man studieren, was Offenheit wirklich bedeutet: Sie erzeugt Disparatheit – ganz lebensnah, ganz menschlich. Man kann dies ärgerlich finden. Man kann über mangelnde Perfektion schimpfen oder empört behaupten: „Det is Berlin.“ Man kann nach dem Masterplan rufen, nach dem „geschlossenen“ Kunstwerk und der perfekten Form. Man kann aber auch tolerant sein. Und wird auf diese Weise die Kraft und Gelassenheit entwickeln können, zu akzeptieren, dass auch mit dem nächsten großen Museumsbaustein weder die Entwicklung des Kulturforums abgeschlossen sein wird noch die Entwicklung der einst so mythischen Stadt Berlin insgesamt.

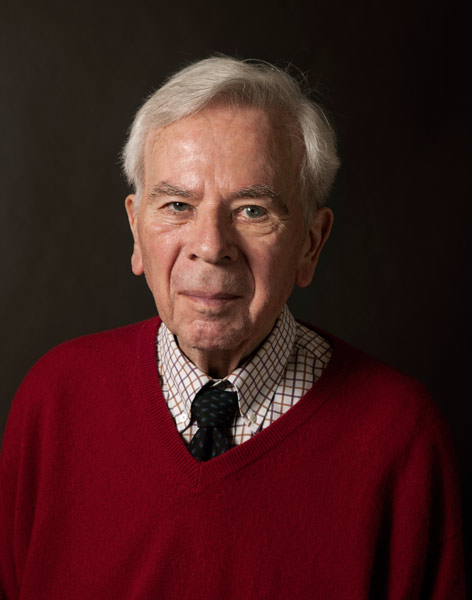

Christian Welzbacher

Der Kunsthistoriker, 1970 geboren, lebt in Berlin. Neben der Arbeit als Autor arbeitet Welzbacher als Ausstellungsmacher und Übersetzer und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Theodor-Fischer-Preis des Zentralinstituts für Kunstgeschichte und dem Kritiker-Förderpreis der Bundesarchitektenkammer