Klaus Biesenbach im SPK-Interview: Warum die Neue Nationalgalerie ein Haus für alle ist, das Kulturforum Schatten braucht und man in Berlin nie weiß, ob sich der Bahnhof oder der Zug bewegt

Ein erfolgreicher Tag im Grünen liegt hinter Ihnen, eine noch erfolgreichere Yoko-Ono-Ausstellung ebenso. Außerdem ist die Neue Nationalgalerie eines der besucherstärksten Kunstmuseen Deutschlands. Jetzt steht am 17. Oktober das Richtfest für „berlin modern“ an. Warum brauchen Sie eigentlich noch ein zweites Haus?

Klaus Biesenbach: Weil unsere Sammlung nicht nur wirklich hervorragend ist, sondern auch sehr groß. Im Moment sind hier im Mies-van-der-Rohe-Bau nur etwa drei Prozent der Sammlung zu sehen. Gerade in Berlin ist es wichtig, dass die Kunst des 20. Jahrhunderts breiter und detaillierter gezeigt werden kann – und natürlich auch mit einem deutlich größeren Anteil der Sammlung.

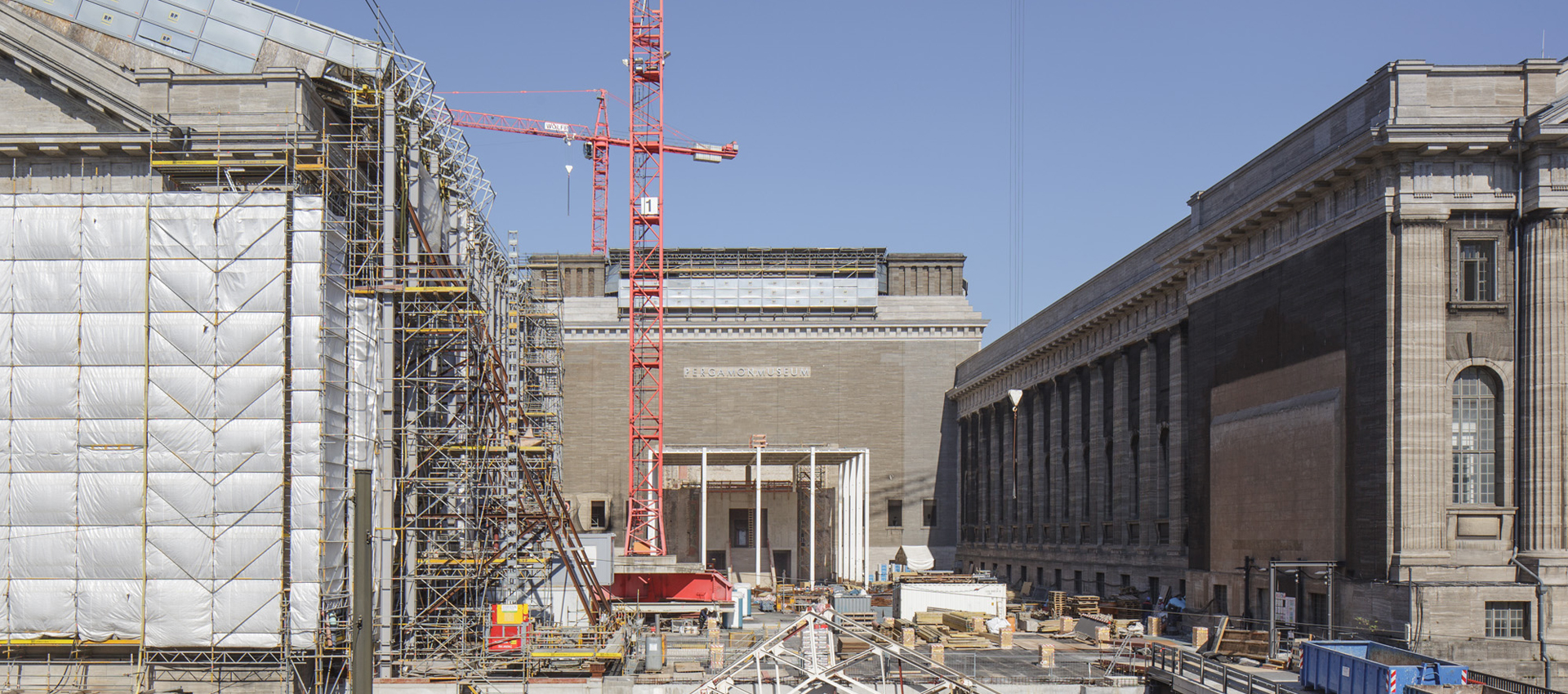

Die Sammlung ist politischer als andernorts, sie wurde zu Zeiten der deutschen Teilung zusammengetragen. Darin liegt ihre Spannung. Gleichzeitig dauert es noch, bis das neue Haus eröffnet. Wie kann man in der Öffentlichkeit Lust auf „berlin modern“ machen?

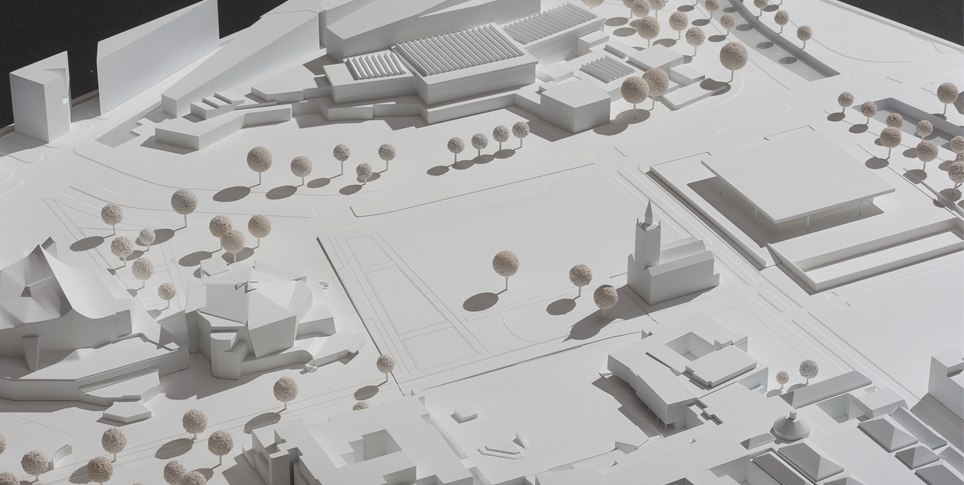

Klaus Biesenbach: Mir geht es vor allem auch darum, dass das Kulturforum mit dem Neubau baulich vollendet wird und wir hier mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Vor drei Jahren haben wir zusammen mit unseren Nachbarn – der Kirche St. Matthäus, der Philharmonie, dem Kupferstichkabinett, der Kunstbibliothek, dem Kunstgewerbemuseum und der Gemäldegalerie, der Staatsbibliothek, dem Ibero-Amerikanischen Institut und dem Staatlichen Institut für Musikforschung – damit begonnen, die Umgebung der Baustelle sozusagen als Nachbarschaftsinitiative zu begrünen. Wir nannten es „Baumschule Kulturforum“. Gleichzeitig haben wir den Raum gemeinschaftlich genutzt: 2022 gab es die erste „Tafel im Grünen“, ein Erntedankfest, und ein Konzert mit Till Brönner. Im Jahr darauf trat die Berliner Band Zweiraumwohnung auf, es gab die Urban Sketcher und wieder die Tafel. Das ist aus einer Nachbarschaftsinitiative entstanden, die Bänke und Gartenmobiliar zur Verfügung gestellt hat, sodass man im Sommer im Schatten sitzen kann und nicht auf der heißen Betonfläche, und ist bis zu einer Bemühung gewachsen, einen Masterplan zu entwickeln. Um bei der Metapher zu bleiben: Die Begrünung muss weiter wachsen, die Bäume nach und nach in entsiegelten Boden eingepflanzt werden. Und ich glaube, dass auch das neue berlin modern später eine wichtige Rolle dabei spielen wird, das Kulturforum zu einem städtischen Raum und einer gesellschaftlichen Mitte zu machen, die mehr Lebensfreude und Austausch, mehr Dichte und Lebendigkeit bietet.

Die Neue Nationalgalerie ist ein offenes Haus, Teilhabe spielt hier eine wichtige Rolle. Wie blicken Sie auf Ihr Publikum?

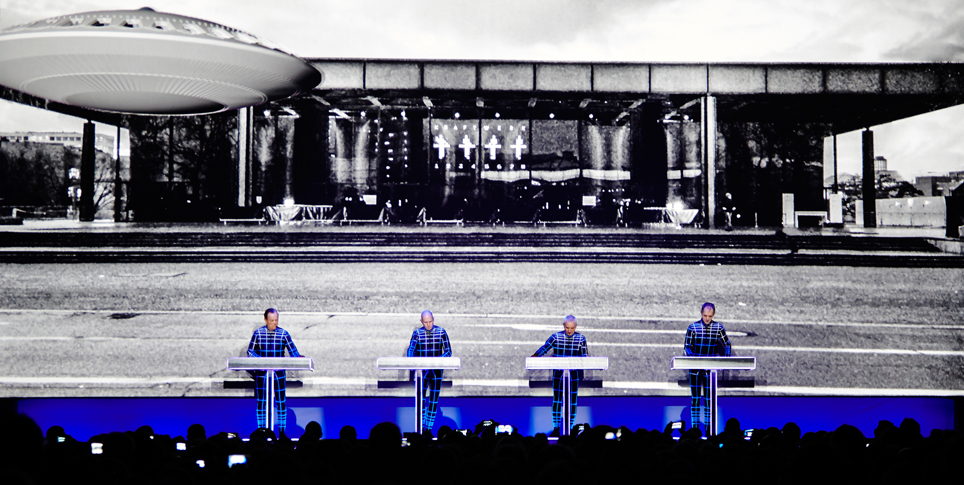

Klaus Biesenbach: Ich bin sehr dankbar, dass wir inzwischen das besucherstärkste und auch einnahmenstärkste Kunstmuseum in Berlin sind. Die Menschen kommen und unterstützen uns durch ihren Ticketkauf. Der Mies-Bau war eigentlich für ein tropisches Klima in Havanna entworfen. Deshalb hat er dieses überhängende Dach, das vor Regen und Sonne schützt, und diesen offenen Übergang zwischen Innen- und Außenraum. Wenn man in der Halle steht, wirkt sie gleichzeitig intim und monumental. Die Granitplatten ziehen sich von innen nach außen durch – Mies hat die gesamte Fläche als eine Art Bühne, eine Agora gedacht. Das war mir wichtig: Das Plateau draußen ist kein Abstandshalter, sondern Teil des Museums. Deshalb haben wir von Anfang an mit Performances gearbeitet, die den Außenraum einbeziehen – von Pussy Riot, Joan Jonas, Monica Bonvicini oder Yoko Onos „Wish Tree“. So wird das Museum durchlässiger. Wer auf den Platz tritt, ist eigentlich schon im Museum, und die Schwelle sinkt.

Eine Blaupause für dieses offene Haus war die Solidaritätsaktion für die Ukraine im Februar 2022.

Klaus Biesenbach: Ich habe im Januar 2022 hier als Direktor begonnen, und im Februar begann der Ukraine-Krieg. Mir war sofort klar, dass wir reagieren mussten. Also öffneten wir das Museum Tag und Nacht. Um zwei Uhr morgens sang eine Opernsängerin aus der Ukraine, Herbert Grönemeyer kam, Anne Imhof gestaltete einen Teil des Raums, Olafur Eliasson einen anderen. Tausende Menschen nahmen teil, trotz Pandemie. Sie haben das Haus als ihr Haus begriffen. Das ist ein Privileg, für das man dankbar sein muss. Aber es kommt mit Verantwortung: Man muss das Haus teilen, die Sammlung teilen und möglichst vielen Menschen Zugang ermöglichen.

Einige Häuser setzen auf differenzierte Angebote für einzelne Gruppen. Sie denken da globaler – warum funktioniert das?

Klaus Bisenbach: Es gibt durchaus viele Angebote für unterschiedliche Publika. Wir hatten etwa „Songs for Gastarbeiter“ oder Projekte mit Künstlerinnen mit iranischem Hintergrund. Aber entscheidend ist, dass sich die Gruppen hier auch begegnen: Bei einem Performancefestival wie „Perform“ ziehen verschiedene Künstlerinnen unterschiedliche Publika an, die dann gemeinsam im Raum sind. Manche kommen wegen Gerhard Richter, andere wegen Fujiko Nakayas Nebelskulptur im Garten oder wegen Yoko Ono. Wichtig ist, dass sich alle willkommen fühlen und etwas finden, das sie inspiriert oder beschäftigt.

Berlin hat keinen internationalen Flughafen, schafft es aber dennoch, internationales Publikum und relevante Ausstellungen anzuziehen. Spielt das auch für Sie eine Rolle?

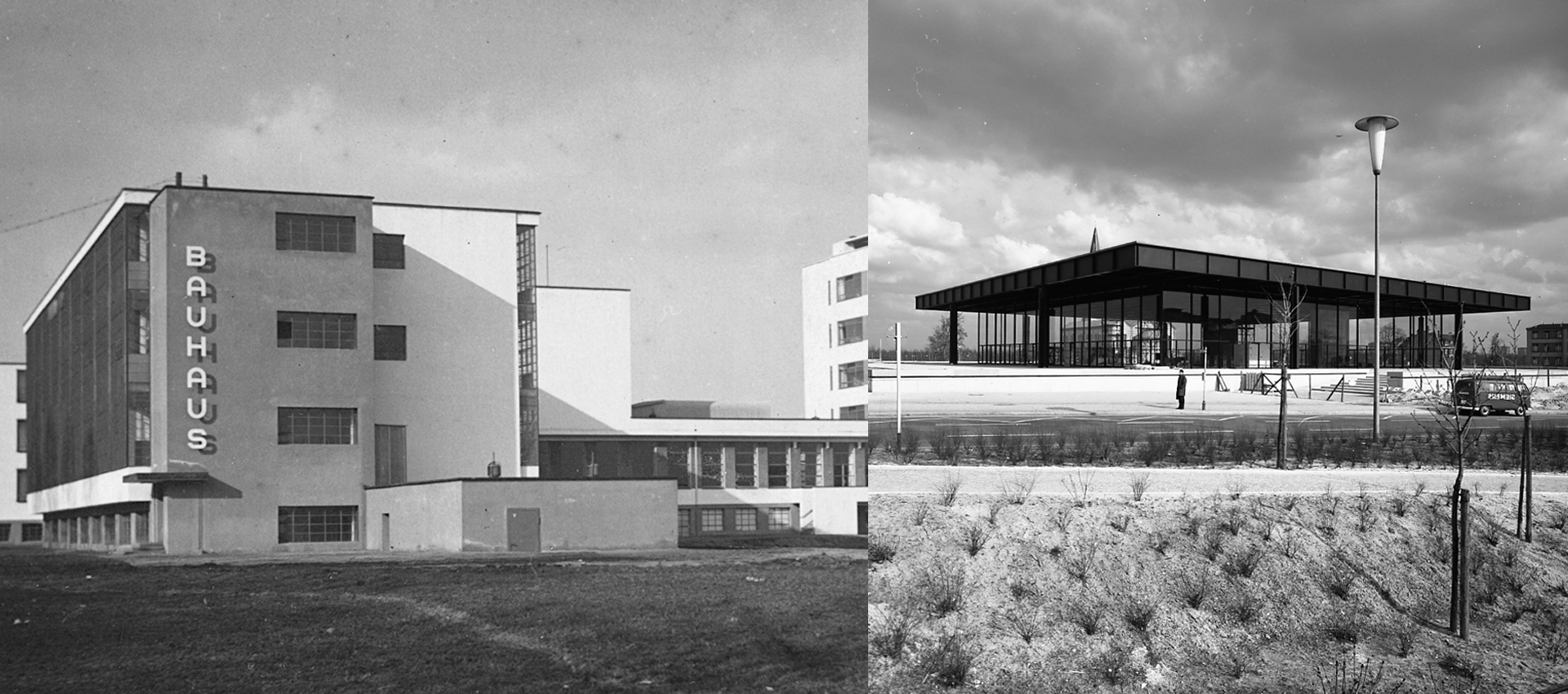

Klaus Biesenbach: Ja, der Flughafen ist ein Nachteil. In den 90er Jahren war Berlin die Drehscheibe zwischen Ost und West, heute ist es eher eine Endhaltestelle. Aber die Stadt hat trotzdem internationale Aufmerksamkeit – wegen ihrer Geschichte. Genau deshalb ist die Neue Nationalgalerie so wichtig: Sie trägt die Verantwortung, das 20. Jahrhundert spürbar zu machen. Kunst verdichtet Erfahrungen, Gefühle, Erkenntnisse. Bei der Ukraine-Solidaraktion kamen viele junge Leute ins Museum, und gleichzeitig lief die Ausstellung „Kunst der Gesellschaft“ mit Arbeiten zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielen fällt es schwer, Geschichte zu sortieren, aber durch Kunst wird die Tragödie und Ernsthaftigkeit, die von Berlin ausging, unmittelbar erfahrbar.

Sie haben einmal gesagt, Sie hätten lange mit Ihrem Deutschsein gehadert. Kann man sich das als Chef der Neuen Nationalgalerie leisten?

Klaus Biesenbach: Bei der Grundsteinlegung nannte Hermann Parzinger den Bau die „InterNationalgalerie“. Das hat Eindruck gemacht. Und Marion Ackermann betonte, dass man die SPK und ihr Programm global denken muss. Diese Perspektive hatte ich auch immer – ich habe Ausstellungen in vielen Städten Europas, in Brasilien, Argentinien, Mexiko, China, Japan und über 20 Jahre in den Vereinigten Staaten gemacht. In den 90er Jahren spürte man hier den Enthusiasmus nach dem Mauerfall, die Hoffnung, dass das 20. Jahrhundert positiv enden würde. Für mich endete es am 11. September 2001, dem Ende der Utopie. Gerade deshalb legen wir heute Wert auf eine chronologische Präsentation der Sammlung, die historische Ereignisse erlebbar macht. Kunst kann das, sie verändert Wahrnehmung. Das ist unsere Verantwortung.

Auch in Ihrer Biografie schließt sich ein Kreis: Nach den 90ern haben Sie Berlin verlassen, jetzt sind Sie zurück. Wie blicken Sie auf die Stadt?

Klaus Biesenbach: Ich habe mich immer als jemand empfunden, der von außen auf die Dinge schaut – ob im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Berlin in den 90ern, in Kuba oder in Shanghai. Diesen Blick von außen habe ich auch jetzt auf Berlin.

Und was beobachten Sie?

Klaus Biesenbach: Als ich im Januar 2022 hier ankam, war auch die Covid-Variante Omikron da. Am Anfang habe ich versucht zu verstehen: Was ist noch Lockdown, was Ausnahmezustand? Gilt das nur für Berlin, für Deutschland oder ganz Europa? Wenn sich so vieles gleichzeitig verändert, ist es schwer, Konstanten zu erkennen. Es ist wie beim Zugfahren: Man weiß nicht, ob sich der Bahnhof oder der Zug bewegt. So empfinde ich Berlin – alles ist in Bewegung. Ich hoffe, die Stadt kann in dieser Dynamik eine positive Rolle spielen.

Sie haben 1995, als der Reichstag verhüllt war, einen magischen Moment beschrieben, in dem Sie verstanden haben, warum man das alles macht. Haben Sie solche Momente heute auch noch?

Klaus Biesenbach: Wenn man in der Kunst arbeitet, erlebt man solche Momente oft – aber man weiß nie, wie lange sie präsent bleiben. Beim Reichstag ist das bis heute so. Ob die Joan-Jonas-Performance, die ich gestern hier sah, in 20 Jahren noch so präsent sein wird, weiß man erst im Rückblick.

Noch ein Blick auf die SPK. Sie sind eine starke Stimme im Interimsvorstand. Hat die Reform alle gewünschten Effekte eingelöst?

Klaus Biesenbach: Diese Reform haben wir alle gemeinsam erlebt, durchlebt und erarbeitet. Es war wichtig, die Autonomie der Häuser zu stärken und sie mit eigenem Budget auszustatten. Jetzt wird es darum gehen, wie der Verbund funktioniert und ob wir uns gut in unserer Arbeit im Sinne eines starken Programms vernetzen können. Wichtig ist, dass wir die Reform nun auch gemeinsam abschließen. Viele haben viel investiert, auch in die Veränderung der Arbeitswelt und in den Kulturwandel. Es darf jetzt keinen Stopp oder eine Pause geben – wir müssen das gemeinsam über die Ziellinie bringen.