Ein erfolgreiches Jahr für die internationale Kooperation: Ein Schweizer Verein finanziert aktuell die Erschließung preußischer Archivalien, die sich auf die Zeit beziehen, in der der heutige Kanton Neuchâtel/Neuenburg unter preußischer Herrschaft stand. Das vom Verein Association Neuchâtel–Berlin (ANB) getragene Projekt mit dem Titel „À la recherche d’une mémoire oubliée“ (dt. „Auf der Suche nach einer vergessenen Erinnerung“) wird 2025–2026 durchgeführt und fachlich vom Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) sowie dem Staatsarchiv Neuchâtel begleitet. Mit Unterstützung der Personalabteilung der SPK wurde hierfür Dipl.-Archivarin Myriam Erwin aus der Schweiz am GStA PK angestellt, die hier von ihrer Arbeit in Berlin berichtet:

Die Quellenbasis

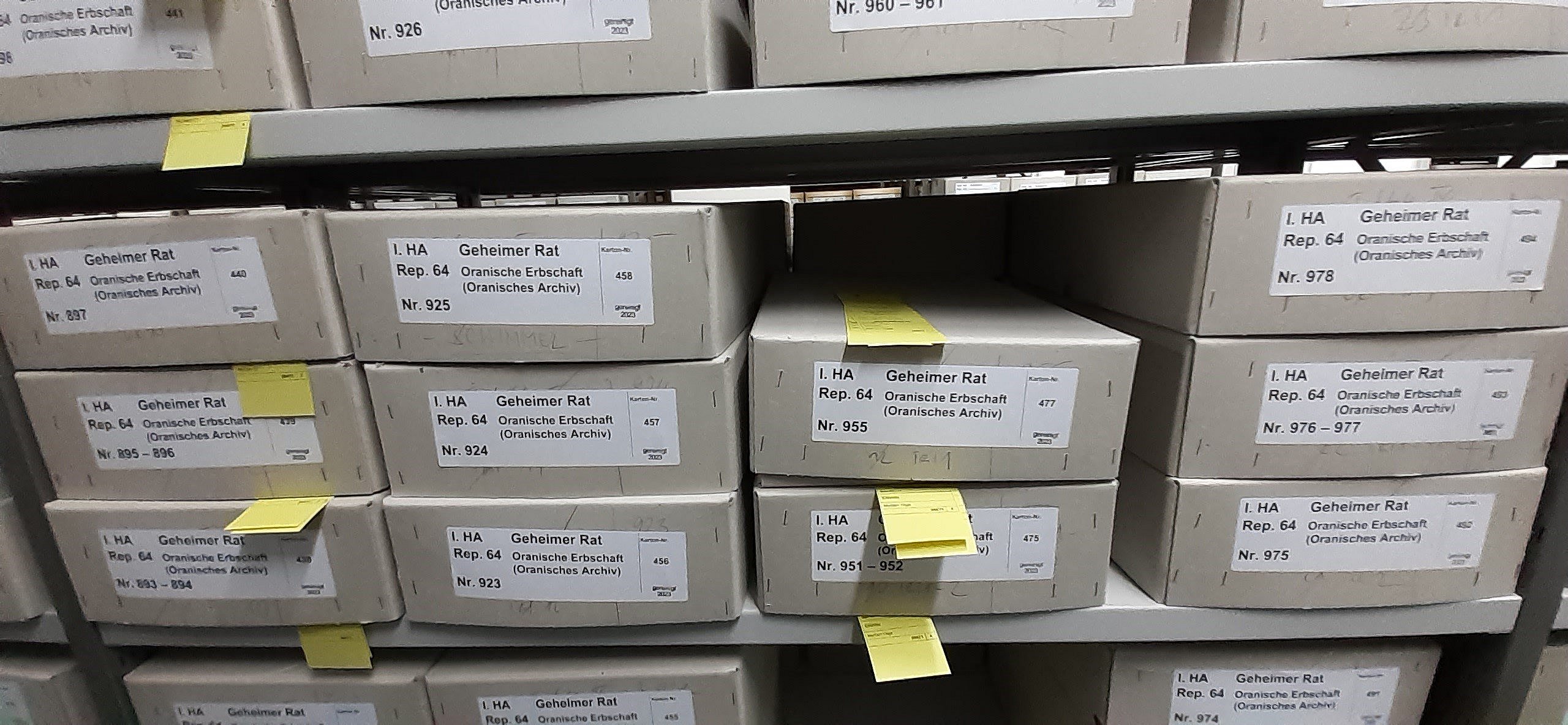

In das Projekt sind folgende Bestände des GStA PK einbezogen:

- I. HA Rep. 64 Oranische Erbschaft, Teilbestände zu Gorgier und Neuchâtel

- II. HA Abt. 22, Teilbestand Neuchâtel und Grafschaft Valangin

- III. MdA, Departement Neuchâtel

Die Archivunterlagen erzählen von der Zeit, als Neuchâtel noch unter der Herrschaft des preußischen Königs stand. Diese besondere Verbindung begann im Jahr 1707 mit der offiziellen Einsetzung von Friedrich I. als Fürst von Neuchâtel und dauerte bis zur Revolution im März 1848. Damals erklärten sich die Neuenburger selbst zur Republik und setzten damit der preußischen Fremdherrschaft faktisch ein Ende. Offiziell beendet wurde diese Verbindung erst 1857, als der preußische König die Bevölkerung von ihrem jahrhundertelangen Treueeid entband. Dass die heutige Erschließung der historischen Dokumente am 3. März 2025 begonnen hat – also fast auf den Tag genau 177 Jahre nach der Ausrufung der Republik – ist ein reiner, aber geschichtlich pikanter Zufall.

Ein kulturelles Engagement für Vergangenheit und Gegenwart

Der Verein ANB, 2014 gegründet, wird traditionell von einer prominenten Persönlichkeit aus Neuchâtel präsidiert – derzeit einem Nationalrat. Die Vorarbeiten, die zwischen 2010 und 2014 mit Unterstützung der Archivar*innen des GStA PK in Dahlem stattfanden, bildeten die Grundlage für die Vereinsgründung und die Akquise privater Projektmittel.

ANB versteht sich als Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Ziel ist es, das gemeinsame historische, kulturelle und dokumentarische Erbe Neuchâtels und Berlins sichtbar zu machen. Neben der Archiverschließung sind auch begleitende kulturelle Veranstaltungen geplant – sowohl in Neuchâtel als auch in Berlin.

Erwartungen

Das Projekt greift eine zentrale Herausforderung auf: Die parallele Überlieferung von Quellen in Neuchâtel und Berlin. Ursprüngliches Ziel des Vereins war es mit einem „inventaire détaillé“ inklusive zweisprachiger Verzeichnung (Französisch/Deutsch) die Zugänglichkeit relevanter Dokumente zur Geschichte des Fürstentums unter preußischer Herrschaft zu verbessern. Ein zentrales Anliegen ist dabei die Nutzerfreundlichkeit: Forschende sollten durch eine detaillierte Beschreibung Zeit bei der Auswahl und Bestellung von Akten sparen. Die Erschließung würde dem Prinzip „What you see (online) is what you get (in the box)“ folgen.

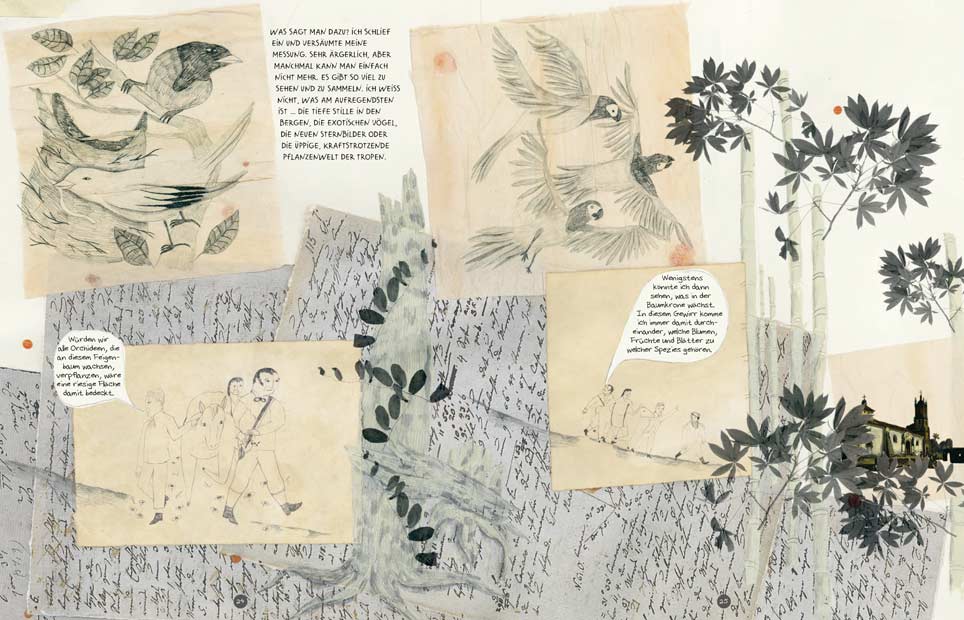

Zu diesem Zweck sollten die bestehenden Notizen im Archivinformationssystem des GStA PK überarbeitet und mit kontrollierten Schlagwörtern ergänzt. In Gesprächen mit Historiker*innen aus Neuchâtel wurden Themen, Fragestellungen und Suchverhalten analysiert, um deren Bedürfnisse gezielt zu berücksichtigen. Neben wissenschaftlicher Auswertung ist auch eine allgemein verständliche Veröffentlichung der Projektergebnisse vorgesehen. Ein Instagram-Kanal des ANB stellt bereits regelmäßig „Fundstücke“ aus den Archiven vor.

Zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen SOLL- und IST-Stand

Die Geschichte scheint sich manchmal zu wiederholen: Als sich im Juli 1707 ein Gremium unter Graf Ernst von Metternich zu den Verhandlungen zugunsten der Ansprüche Friedrichs I. in Neuchâtel traf, musste es feststellen, dass die Lage vor Ort ganz anders war als erwartet. „Alle Grundsätze mussten geändert werden“, heißt es in einem zeitgenössischen Bericht (I. HA Rep. 64, Nr. 950, f. 663), wobei die preußischen Agenten seit Jahren daran gearbeitet hatten.

Ähnlich erging es 2025 der mit Datenstrukturierung und Erweiterung des Verzeichnisbaumes vertraute Archivarin, als sie die erste Akte erschloss – mit für das GStA PK ungewohnt tiefer inhaltlicher Verzeichnung. Eine Anpassung an bestehende Praxis wurde notwendig: Die Erschließung erfolgt derzeit mittels „flacher“ Einträge im Enthält-Vermerk; die ursprünglich geplante Zweisprachigkeit und Eingabe von Normdaten sind systemisch nicht umsetzbar.

In Neuchâtel wird derzeit an einer Lösung zur teilautomatisierten Erfassung von Metadaten gearbeitet – mit dem Ziel, Personen-, Funktionen-, Orts- und Themeninformationen strukturiert zu erfassen und in eine FileMaker-Datenbank zu überführen. Als Grundlage dienen u. a. historische Indices der Ratsprotokolle und Gerichtsurteile aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Erschließung mit offenem Blick

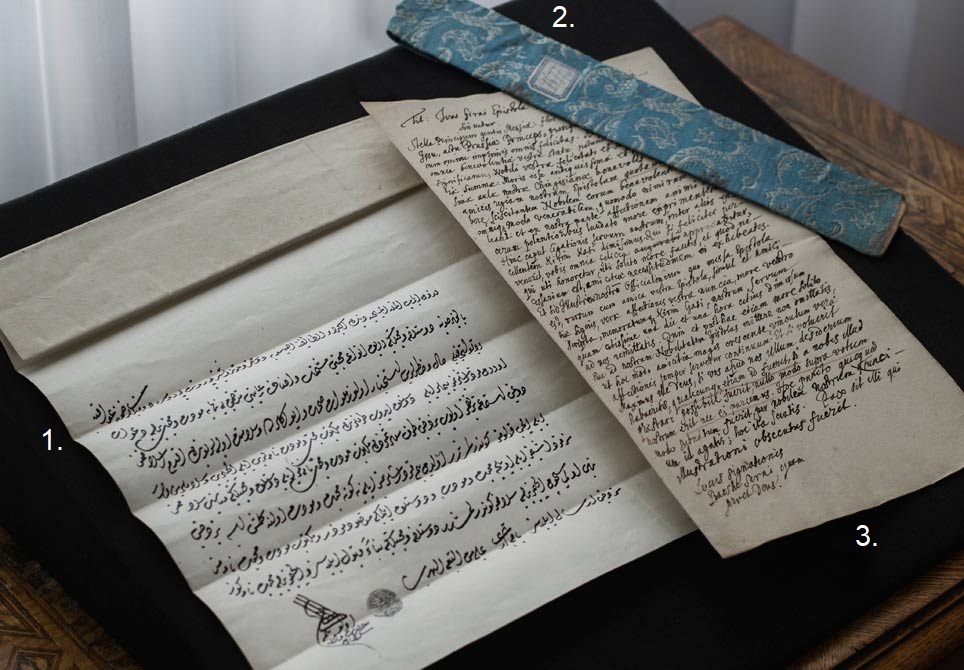

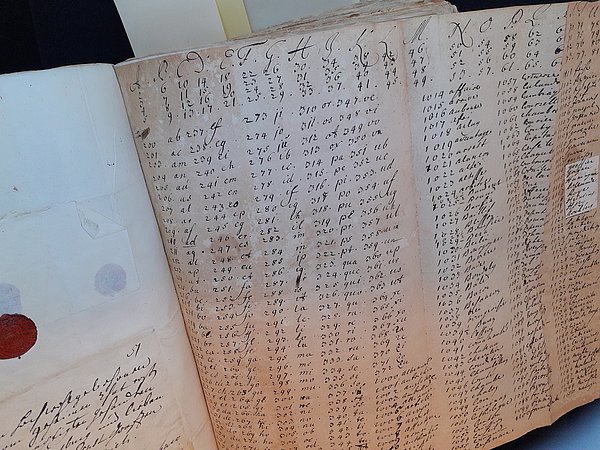

Die Erschließung folgt keinem engen Themenkatalog – die Archivarin setzt gezielt eigene Schwerpunkte. Dabei achtet sie auf Quellen, die auch über politische Geschichte hinaus von Bedeutung sein könnten. So geben etwa chiffrierte Korrespondenzen aus dem frühen 18. Jahrhundert (z. B. I. HA Rep. 64, Rep. 944) wertvolle Einblicke in diplomatische Praktiken jener Zeit. Die Kommunikation Preußens mit evangelischen Orten der Schweiz – etwa Zürich, Bern oder Genf – u.a. im Rahmen geplanter Kirchenunionen ergänzt parallele Überlieferungen in schweizerischen Archiven.

Vom Alltag ins Archiv

„Man braucht nur ein Aktenbündel aufzuschnüren und zu lesen anfangen, um sofort einen unmittelbaren Kontakt mit vergangenem Leben zu gewinnen“, schrieb der deutscher Historiker und Archivar Friedrich Meinecke (1862-1954). Dies bewahrheitet sich hier eindrucksvoll. In den Dokumenten begegnet man Offizieren, Handwerkern, Frauen, deren Schicksale das Alltagsleben der Zeit greifbar machen. Vom Arzt, der sich in Neuchâtel niederließ, bis zum Schlosswächter mit Hühnerstall oder der wohlhabenden Frau, die Selbstmord beging – die Bandbreite der Lebensläufe ist eindrucksvoll.

Ob Namensverzeichnisse, Reiseberichte, Forstvisitationen oder Rechnungen – das Spektrum der Quellen ist breit. Es reicht von Machtkämpfen unter Bewerbern um die Herrschaft über Neuchâtel über diplomatische Großereignisse wie den Kongress von Utrecht bis hin zu lokalen Themen wie Ernteausfälle, Sozialhilfe für Flüchtlinge oder Gratulationsschreiben an die königliche Familie.

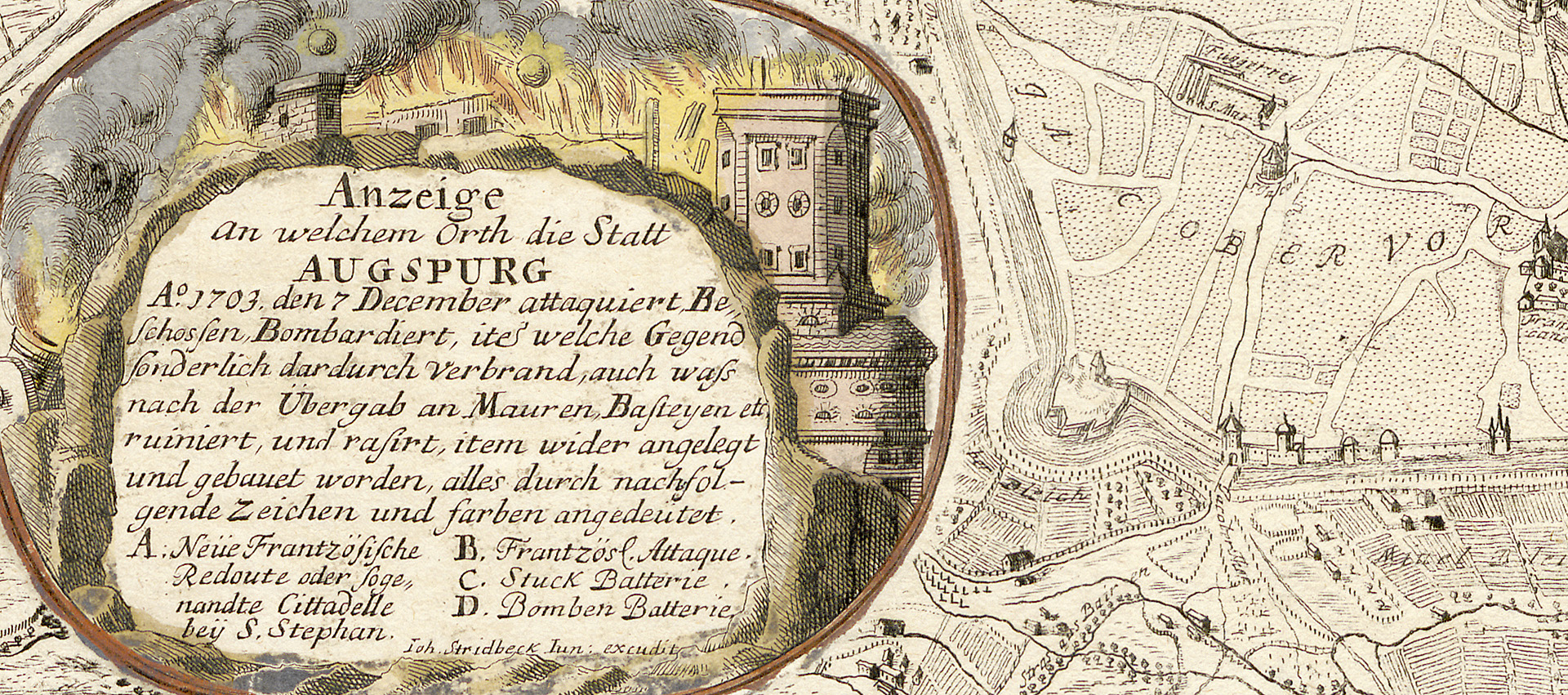

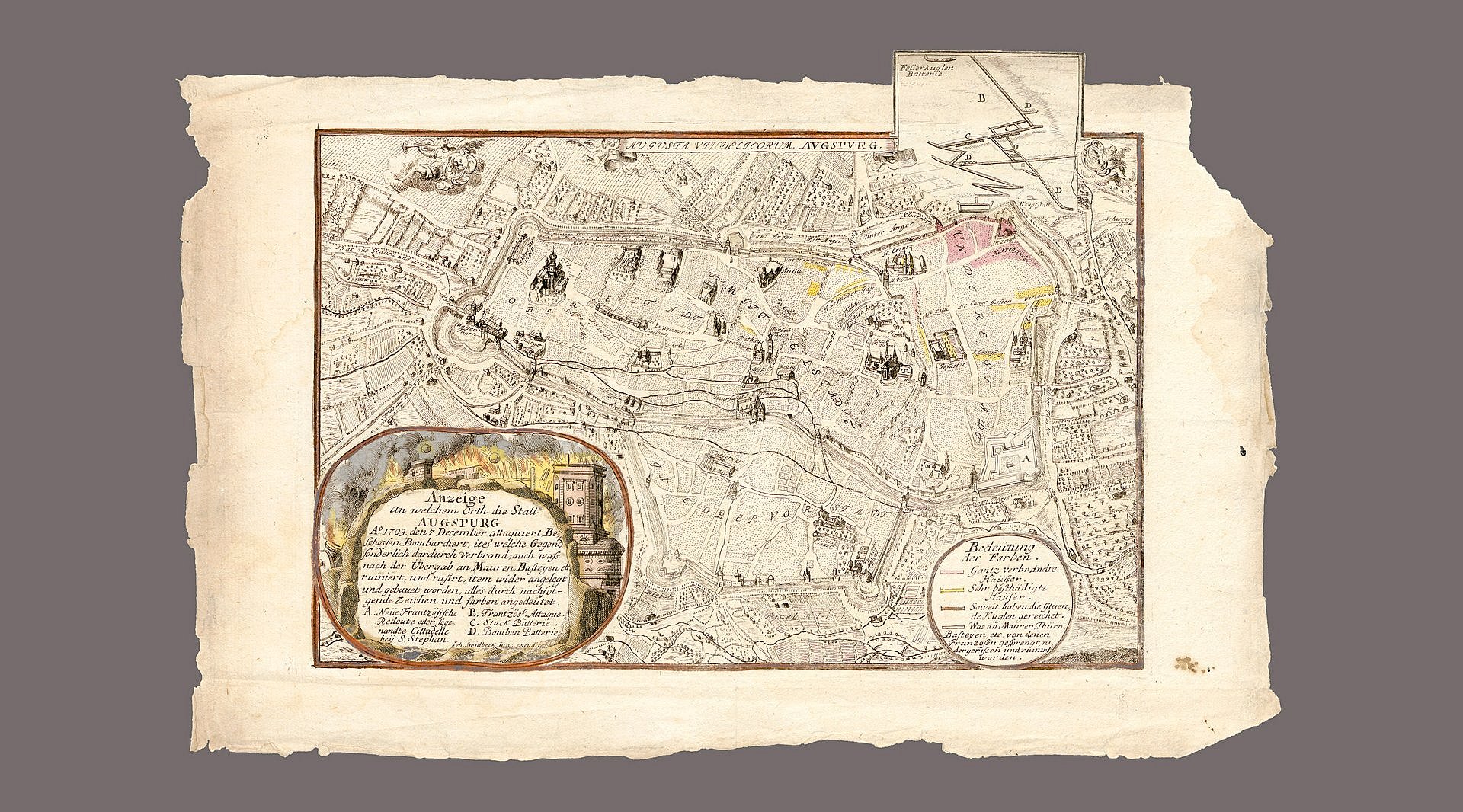

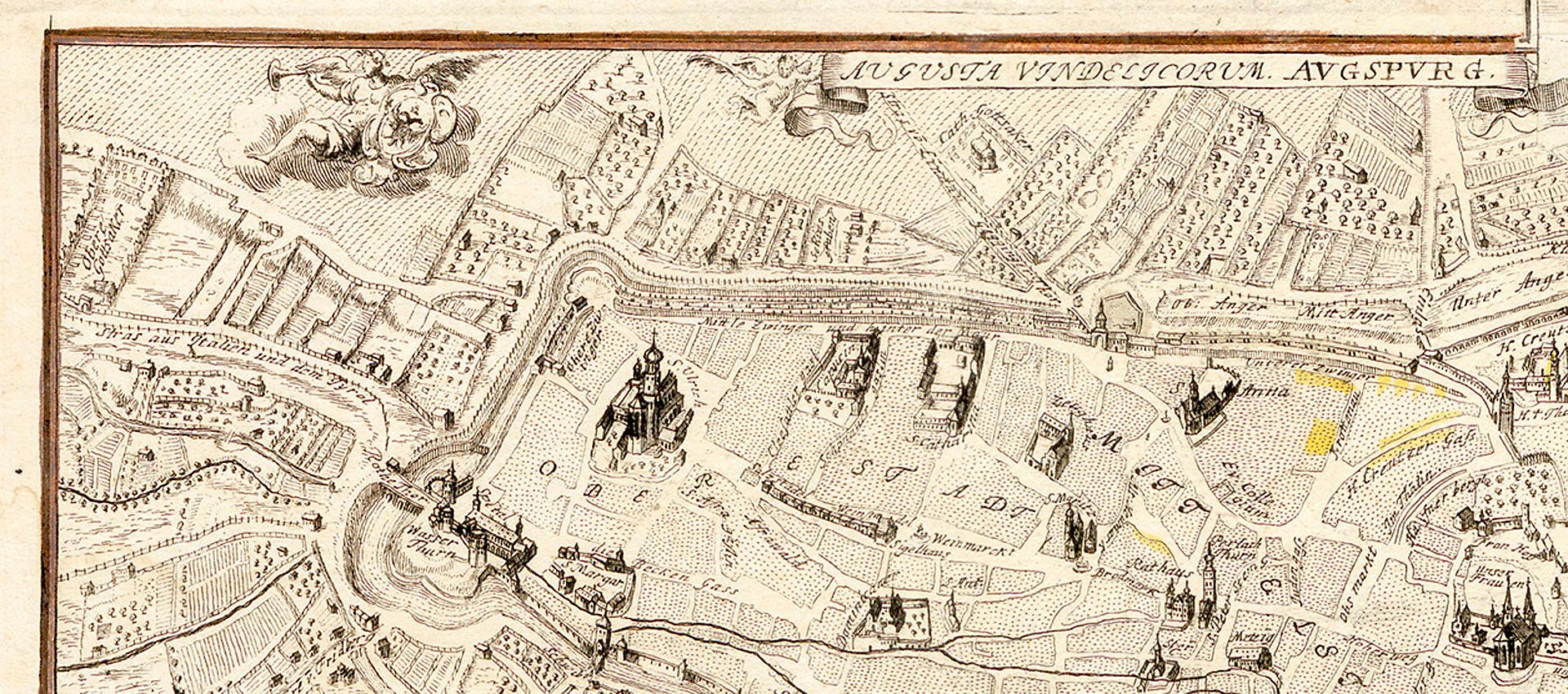

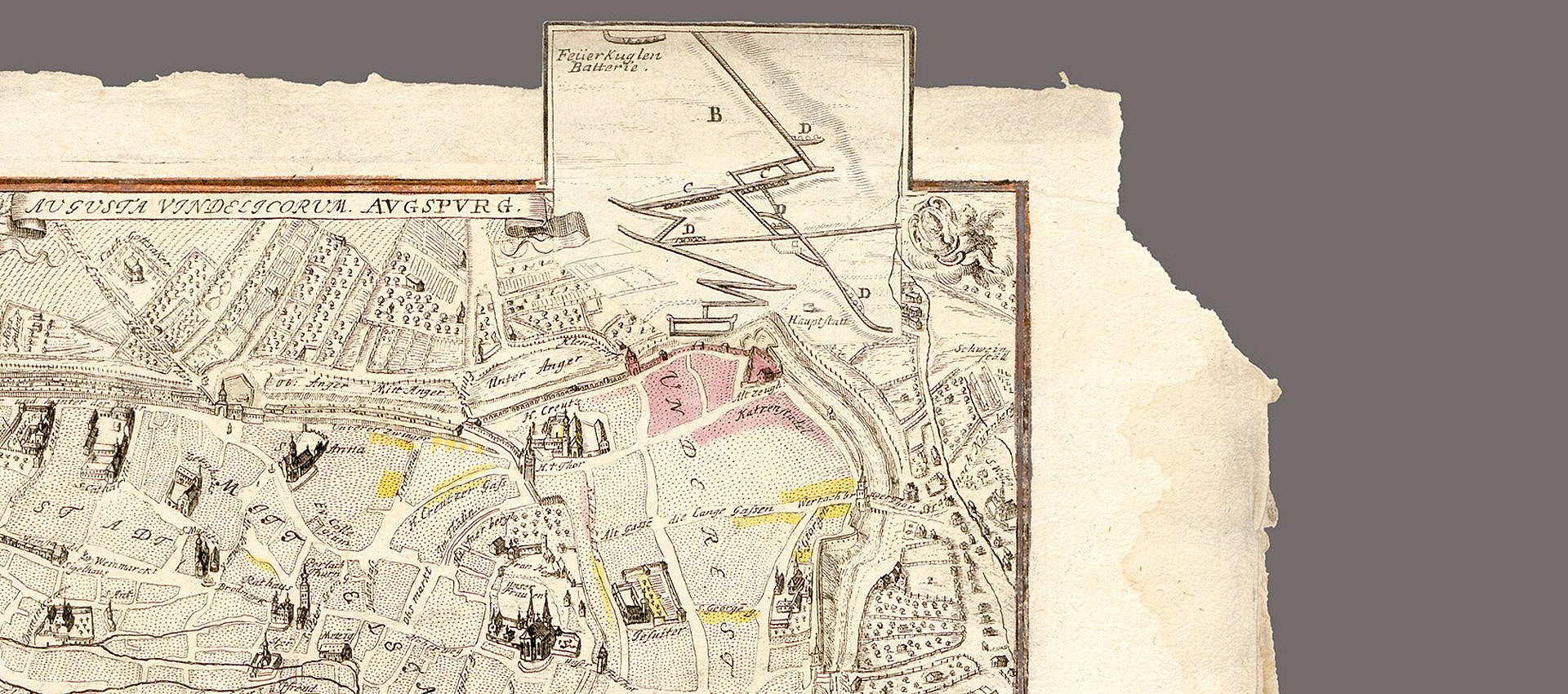

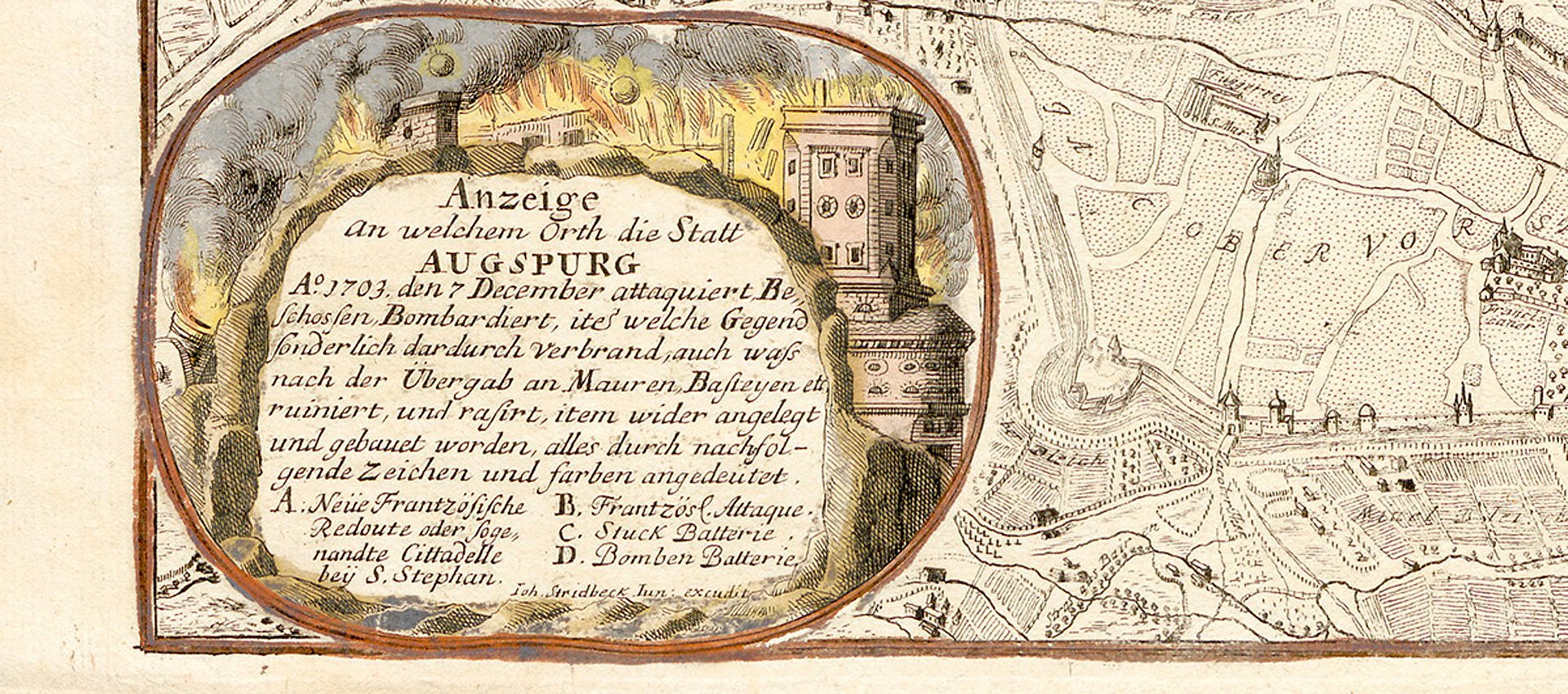

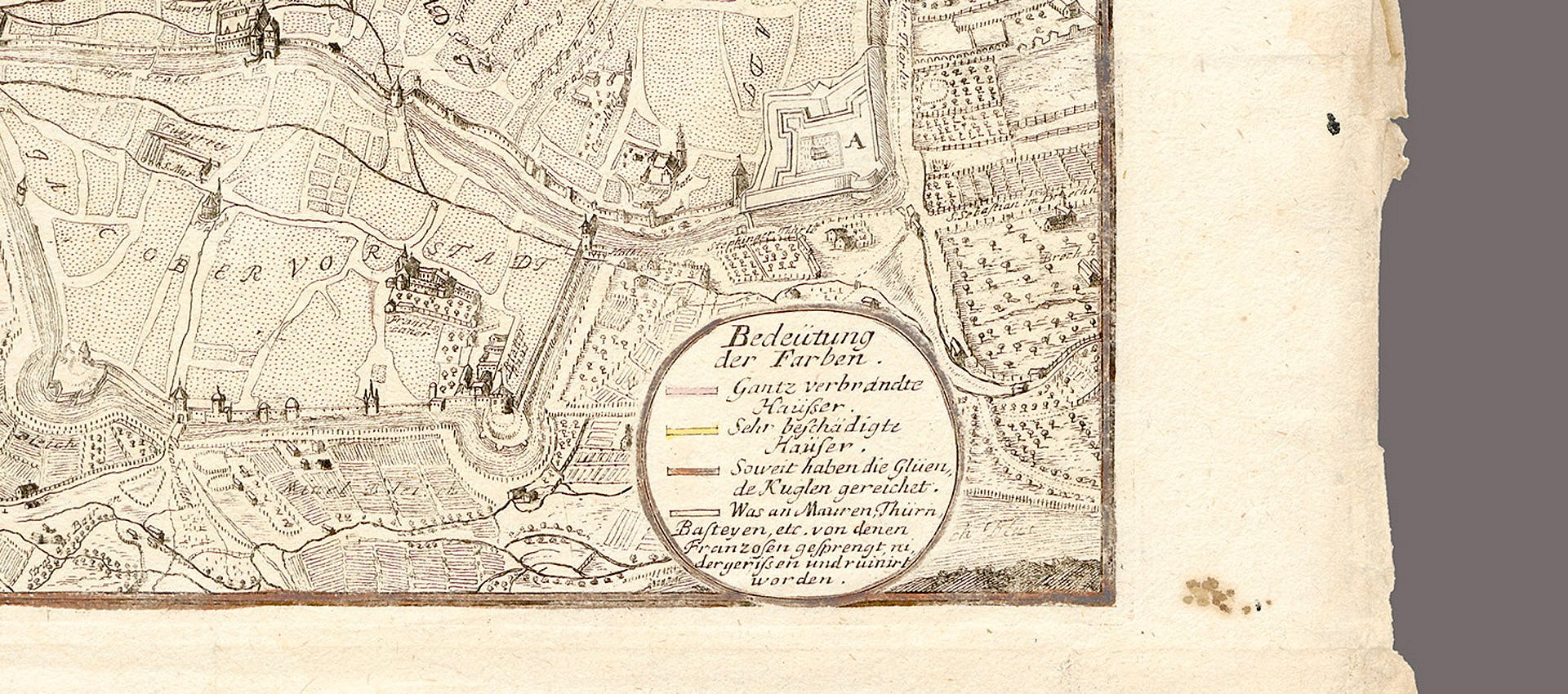

Manchmal kommt der gefundene Goldschatz sogar dem kulturellen Erbe eines anderen Akteurs zugute [Beispiel: Belagerung von Augsburg durch französische Truppen, siehe Abbildung].

Auffällig ist dabei die oft direkte Ansprache des Landesherrn durch die Neuenburger. Trotz formaler Höflichkeit zeigen viele Gesuche eine erstaunlich pragmatische Beziehung zum König. Persönliche und familiäre Interessen wurden offen vorgetragen: die Personalakten sind in diesem Zusammenhang für die Prosopografie (personenbezogene Forschung) besonders von Bedeutung.

Herausforderungen der Kooperation

Ein solches Projekt lebt von gegenseitigem Vertrauen, offener Kommunikation und starker institutioneller Unterstützung – in beiden Ländern. Ein reibungsloser Zugang zu IT-Infrastruktur und Archiven sowie eine wertschätzende Aufnahme mit begleitenden Maßnahmen der entsandten Fachperson sind entscheidend. Gerade angesichts begrenzter Ressourcen beim Partnerarchiv ist diese Unterstützung keine Selbstverständlichkeit.

Auch persönliche Hürden spielen eine Rolle: Unterschiedliche Arbeitskulturen, soziale und bürokratische Unterschiede oder das Spannungsfeld zwischen Projektarbeit und Integration im Gastland sind ernstzunehmende Faktoren bei einem Abenteuer, das nicht nur archivarischer, sondern auch zutiefst menschlicher Natur sei.

Dank gebührt hier auch allen den vielen Personen im Umfeld – ob in Berlin oder Neuchâtel –, die ihre Hilfe spontan und unkompliziert angeboten haben. Auch die Magaziner an den Archivstandorten Westhafen und Dahlem seien ausdrücklich erwähnt.

Fazit

Das Projekt ist noch nicht zur Hälfte abgeschlossen – und doch ist die Anpassungszeit lange nicht vorbei. Wer würde jetzt noch denken, Archive seien eher risikoscheue Institutionen?

Weiterführende Links

- Gesellschaft Neuenburg-Berlin – Association Neuchâtel-Berlin

- Instagramkanal L’Association Neuchâtel-Berlin

- Geheimes Staatsarchiv PK

- Staatsarchiv Neuenburg (AEN)

Kontakt

- Wissenschaftliche Leitung des Projekts:Ulrike Höroldt und Susanne Brockfeld (GStA PK) und Lionel Bartolini (AEN)

- Kontakt zumVerein

Dieser Text wurde mithilfe von KI aus dem Französischen übersetzt und überarbeitet.