Der reisende Forscher und preußische Strippenzieher ist eine Art Säulenheiliger der SPK. Nicht ohne Grund, wie die Archivarin Ingrid Männl in ihrem neuen Buch zeigt: Darin wird klar, wieviel Humboldt für die Sammlungen getan hat. Ausgehend von seinen Briefen und Gutachten im Geheimen Staatsarchiv geht es auf Entdeckungsreise durch Museen, Bibliotheken und Archive der SPK.

Ingrid Männl war bis 2024 als Archivoberrätin am Geheimen Staatsarchiv PK tätig, wo sie seit 2000 auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war.

Foto: GStA PK / Christine Ziegler

Wie kamen Sie auf die Idee, zu Alexander von Humboldt zu forschen?

Ingrid Männl: Am Anfang meiner Beschäftigung mit Alexander von Humboldt stand keineswegs ein Forschungsprojekt, sondern die Aufgabe, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Geheimen Staatsarchivs einen Beitrag zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts zu leisten.

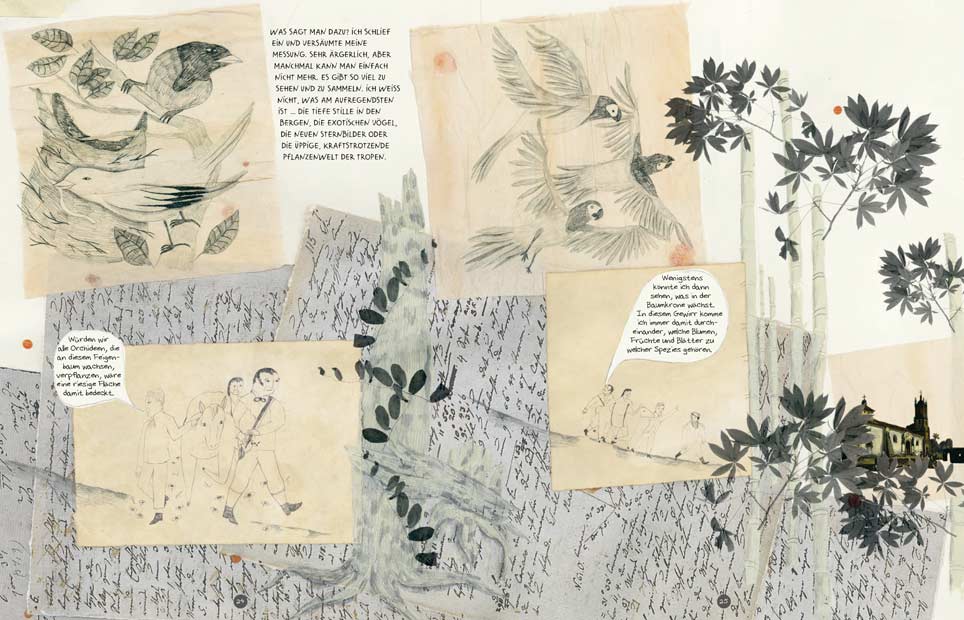

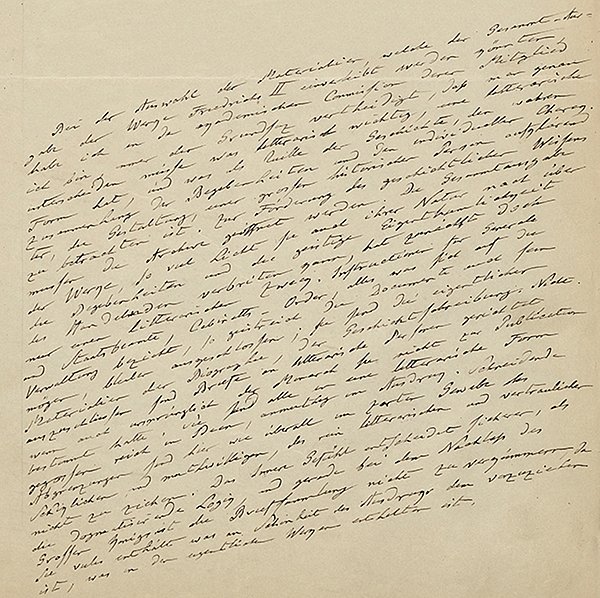

Zunächst hatte ich an eine Ausstellung von Briefen Alexanders und seines Bruders Wilhelm im Archiv gedacht. Als ich anfing, in Alexanders Briefen zu lesen, wurde mir jedoch rasch klar, welchen ganz besonderen Reiz diese aufgrund ihres eleganten Stils, ihrer bildhaften Sprache und ihrer bisweilen humorvollen Ausdrucksweise besitzen.

So entstand die Idee, aus den Briefen drei Lesungen zu erarbeiten, die im Jubiläumsjahr 2019 in der Humboldt-Suite des Westin Grand Hotels der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. 2020 entschied dann der damalige Präsident der SPK, Hermann Parzinger, eine der Lesungen („Auf Alexander von Humboldts Spuren in der SPK“) zu einer Publikation weiterzuentwickeln.

Wie sind Sie bei der Arbeit an dem Buch vorgegangen?

Männl: Schon bei der Sichtung der in Frage kommenden Archivalien erkannte ich, wie wichtig Humboldts weitreichende Beziehungen zu Wissenschaftlern, Künstlern und Diplomaten für sein Wirken waren. Besonders bedeutsam schien mir seine Zugehörigkeit zu den großen internationalen Netzwerken zu sein, die sich an den damaligen Zentren des europäischen Kultur- und Wissenschaftslebens in Rom und Paris ausgebildet hatten.

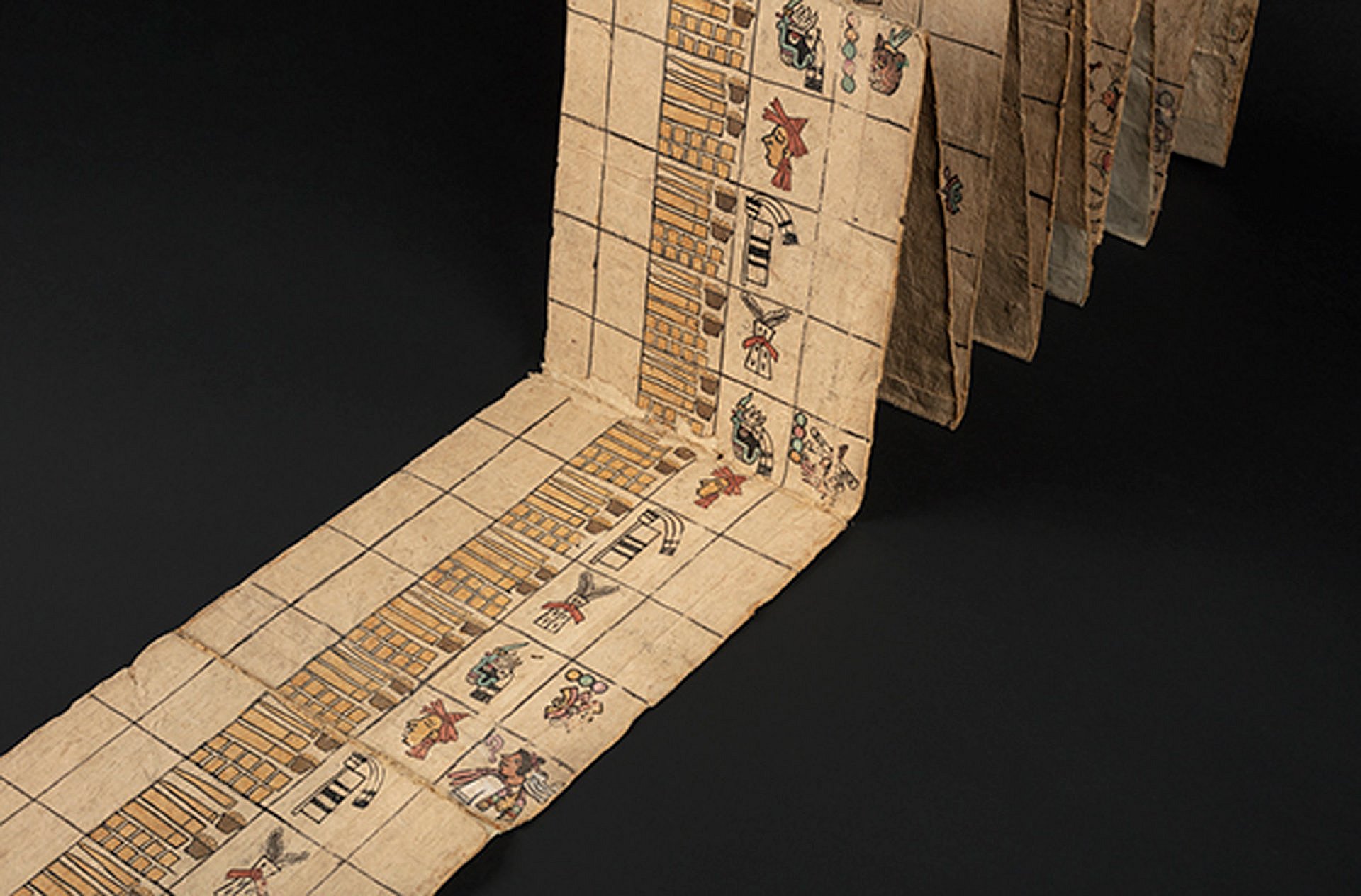

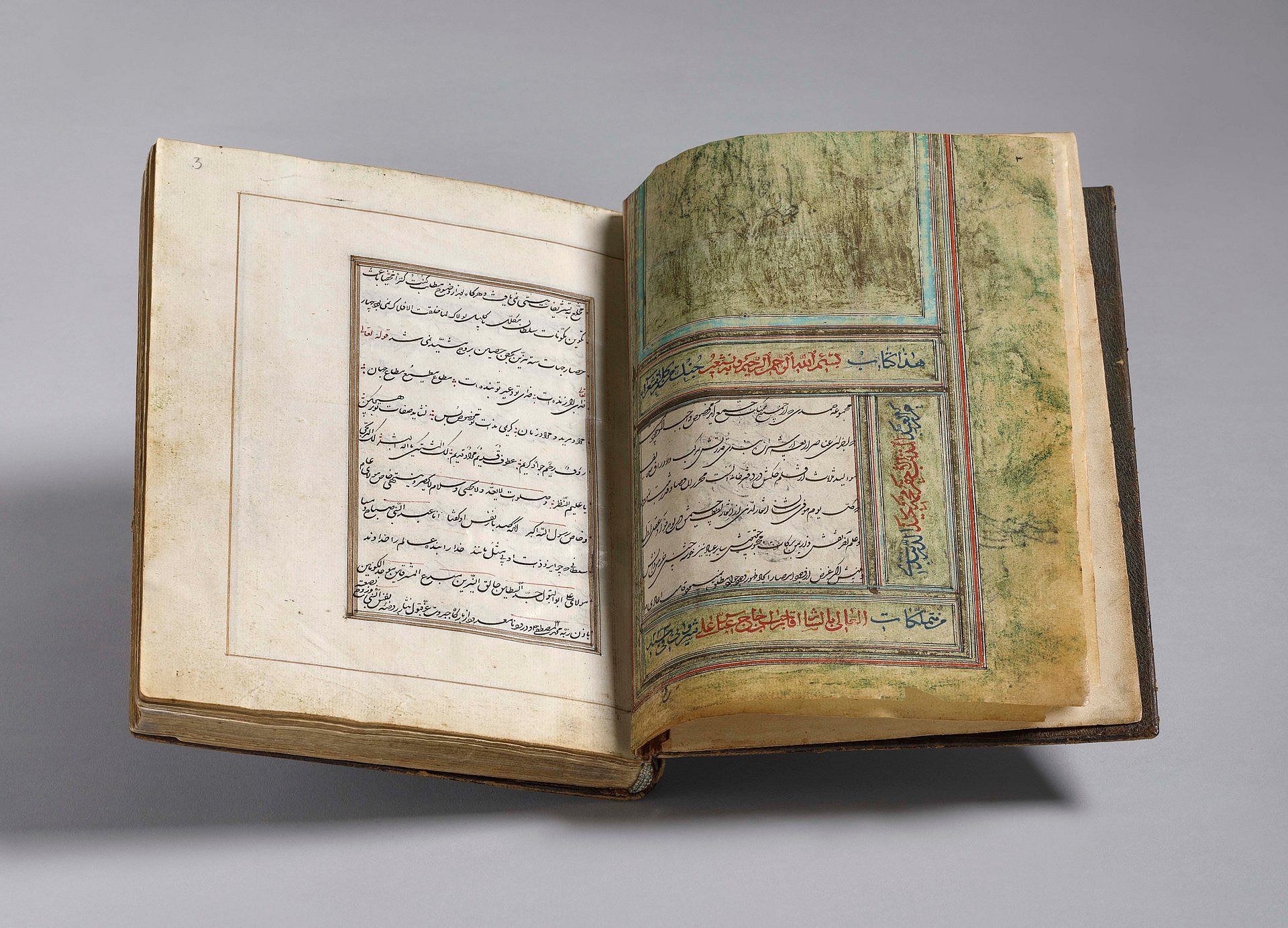

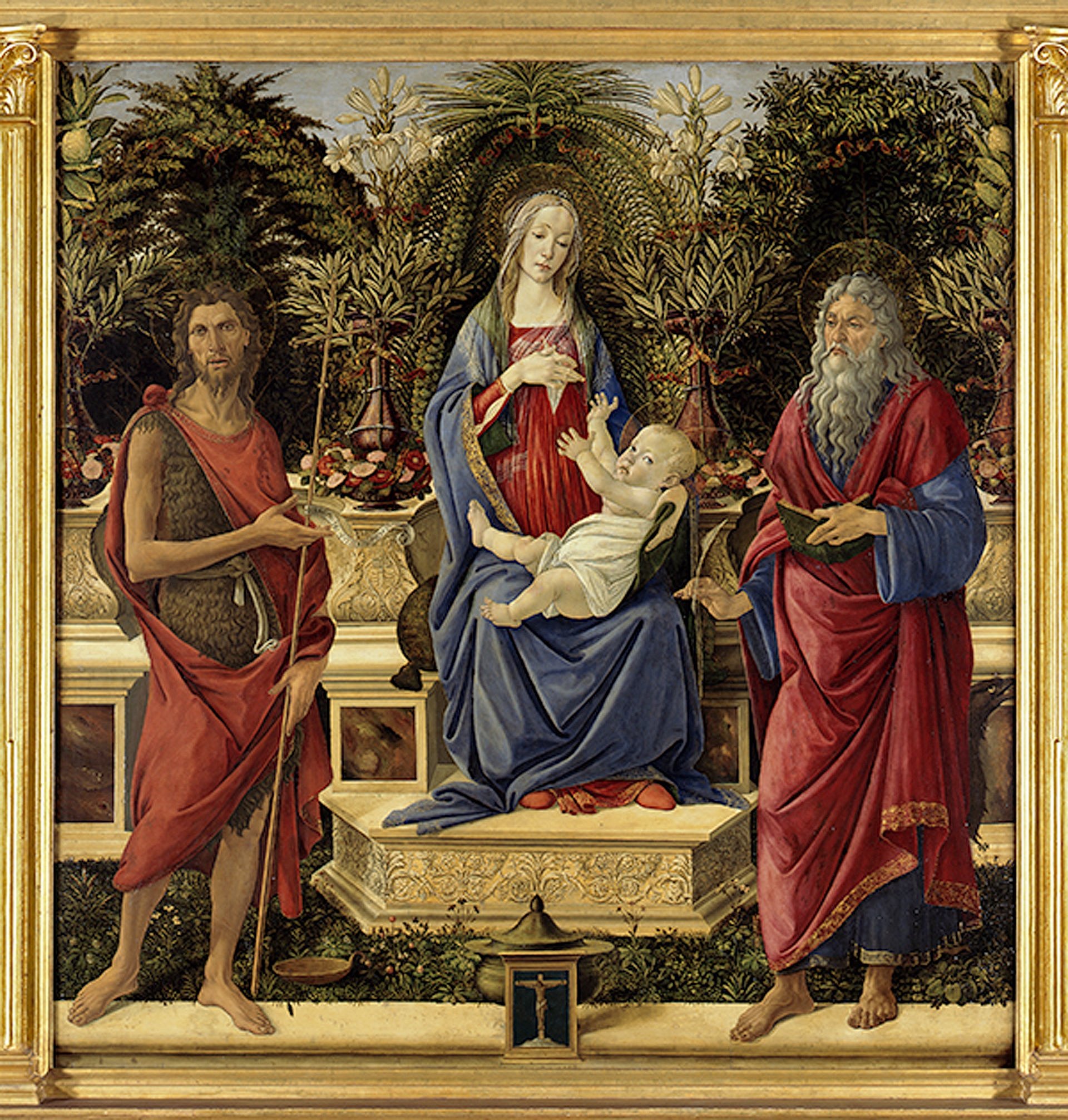

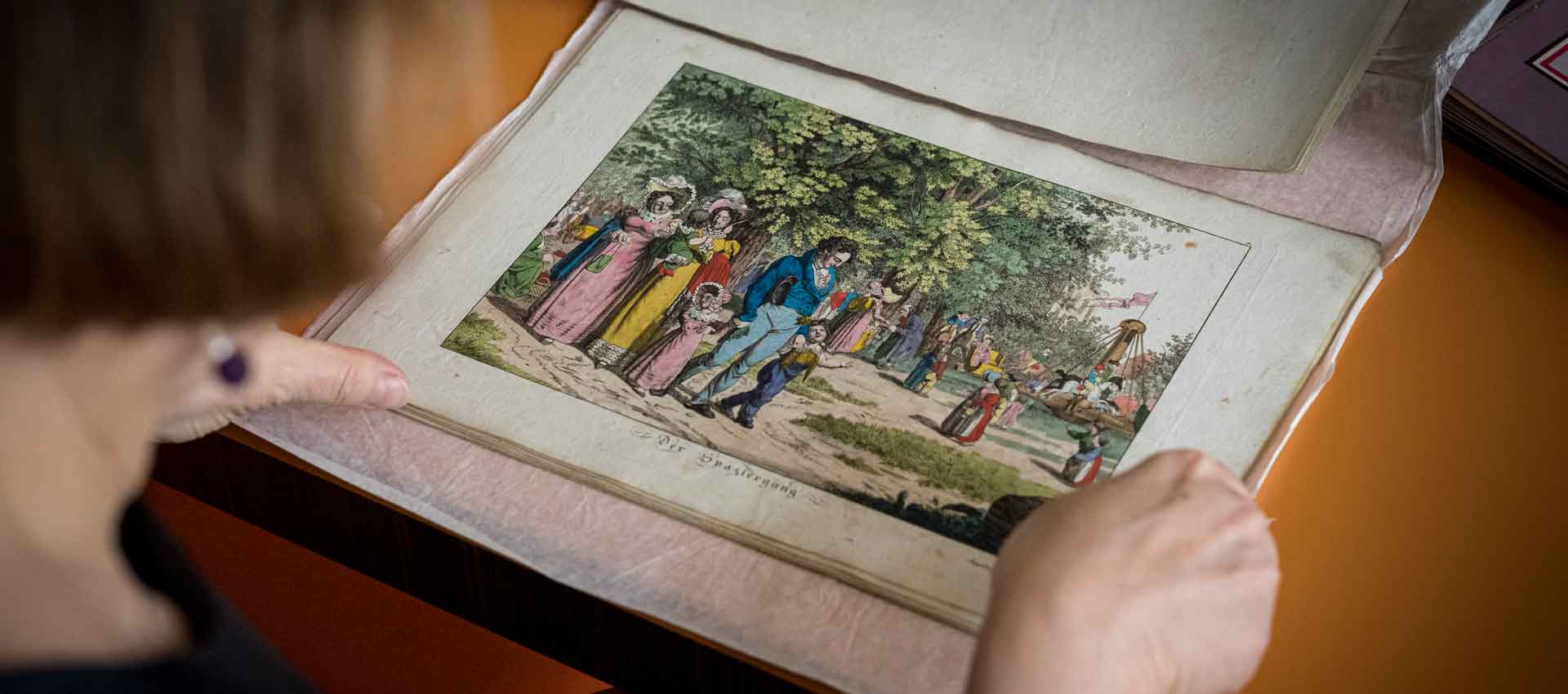

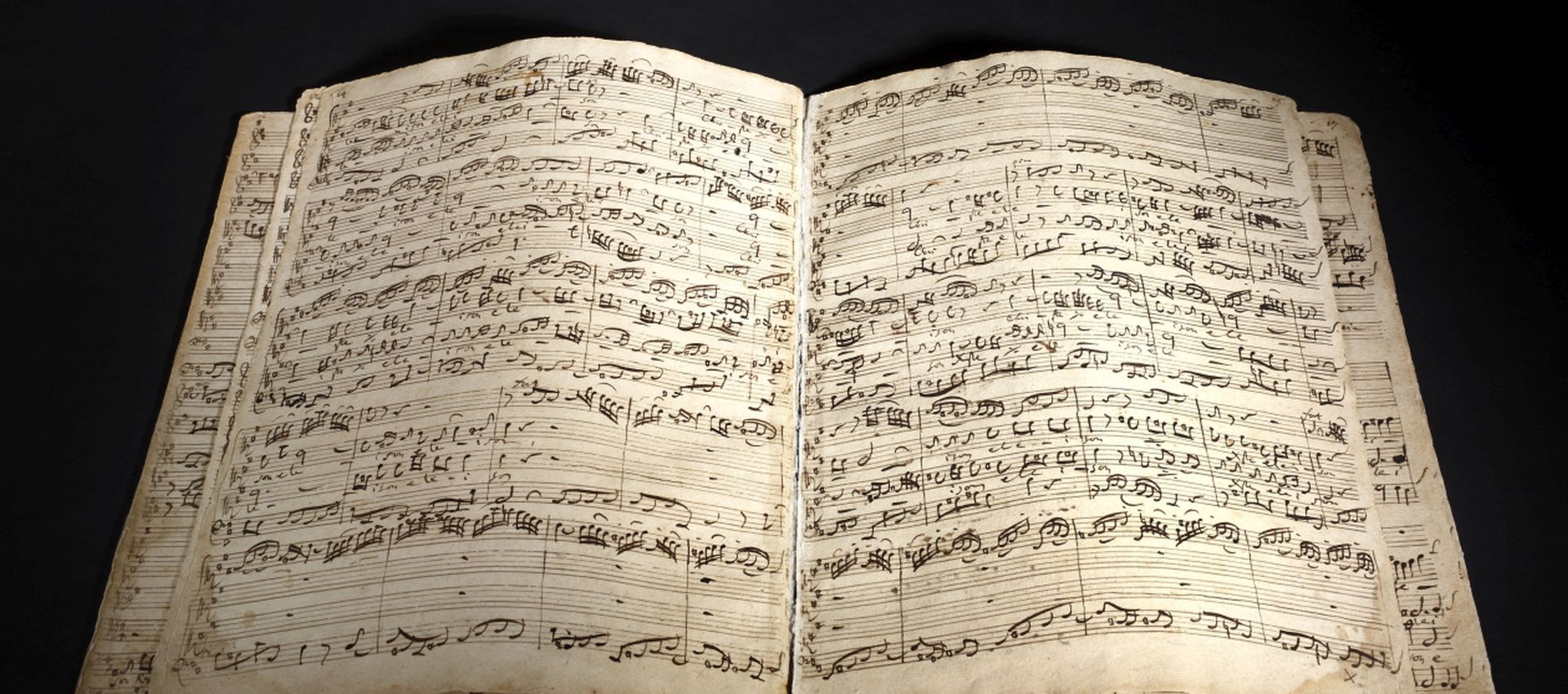

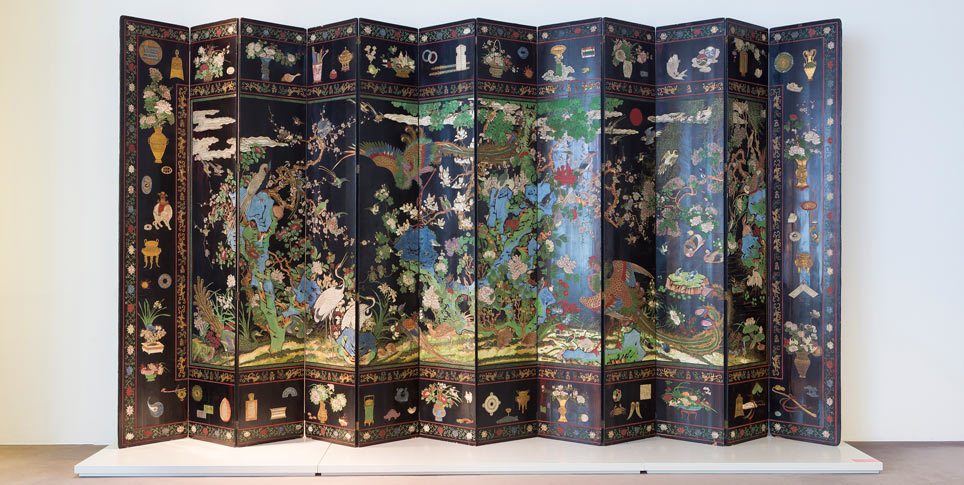

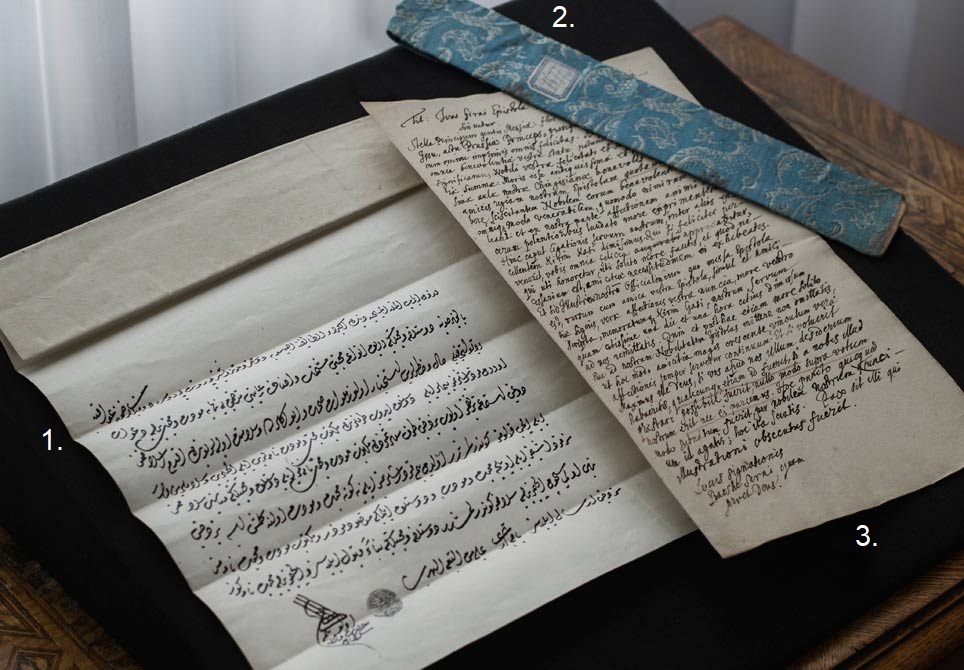

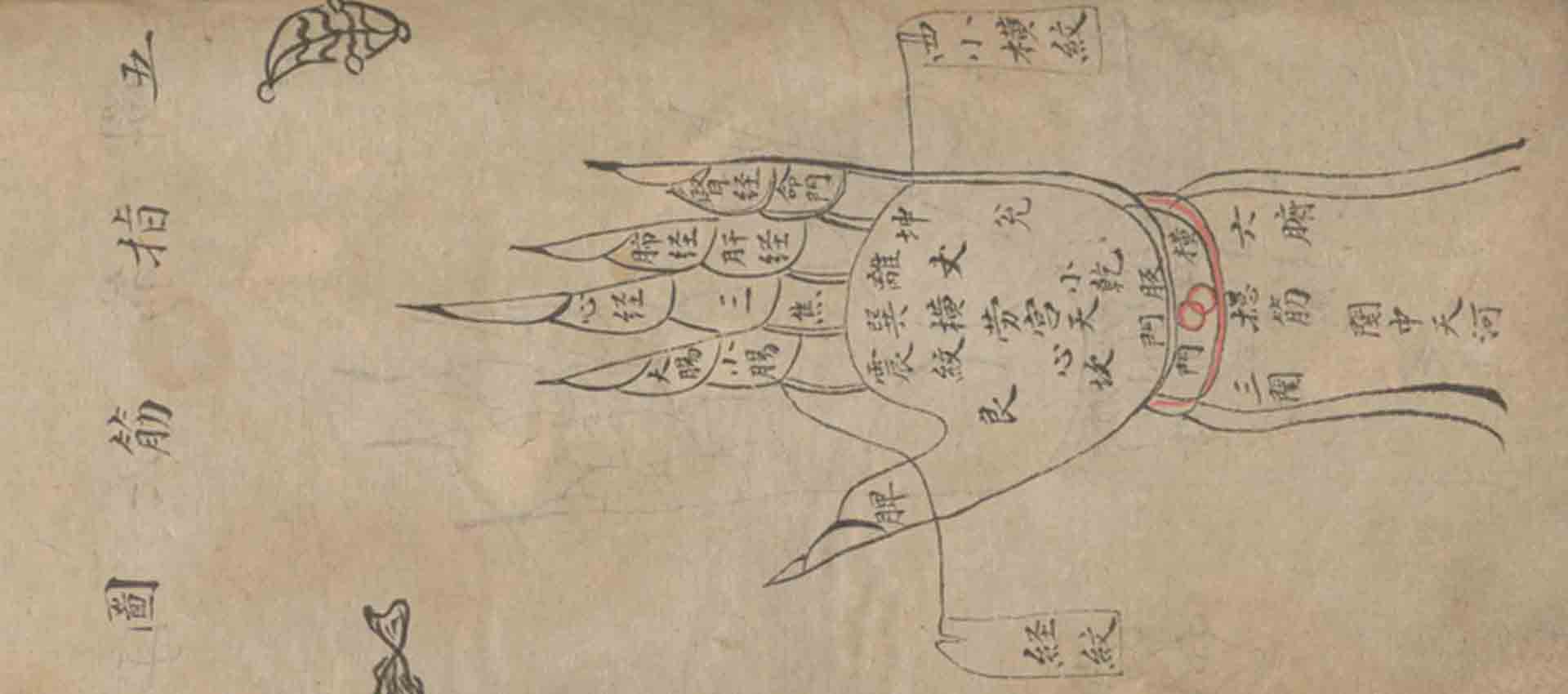

So bot sich die mir bereits vom Studium her vertraute Methode der historischen Personenforschung für das weitere Vorgehen an. Ich untersuchte jeweils für einzelne Bereiche in den Museen (u.a. Antikensammlung, Gemäldegalerie, Ägyptische Sammlung) und der Bibliothek (z.B. chinesische und orientalische Handschriften), auf welche Netzwerke sich Humboldt beim Ankauf von Sammlungen und beim Erwerb von Handschriften und Büchern stützen konnte und verfolgte von dort aus die Spuren zu den einzelnen in meinem Buch abgebildeten Objekten.

Wie trug Humboldt zur Entwicklung der preußischen Kulturinstitutionen bei?

Männl: Im Unterschied zu seinem Bruder Wilhelm, der Sektionsleiter im preußischen Kultusministerium und Vorsitzender der Kommission zur Einrichtung des Alten Museums war, hatte Alexander ein solches Amt niemals inne. Dennoch trug er in seiner Funktion als königlicher Kammerherr und als Ratgeber des Königs in Kunst- und Wissenschaftsangelegenheiten durch das Erstellen von Gutachten zum Ankauf von Sammlungen und durch Empfehlungen für den Erwerb von Handschriften und Büchern ganz maßgeblich zur Entwicklung der preußischen Kulturinstitutionen bei.

Nicht zu verkennen ist, dass sein Engagement auch von eigenen wissenschaftlichen Interessen geprägt war, wie z.B. dem Aufbau einer Sammlung von südamerikanischen Landschaftsgemälden. Auch überließ er die von seinen Forschungsreisen nach Amerika und Zentralasien mitgebrachten Objekte, Handschriften und Bücher den Königlichen Museen und der Königlichen Bibliothek als Geschenk.

Wie kam es dazu, dass Humboldt zu diplomatischen Aufgaben herangezogen wurde?

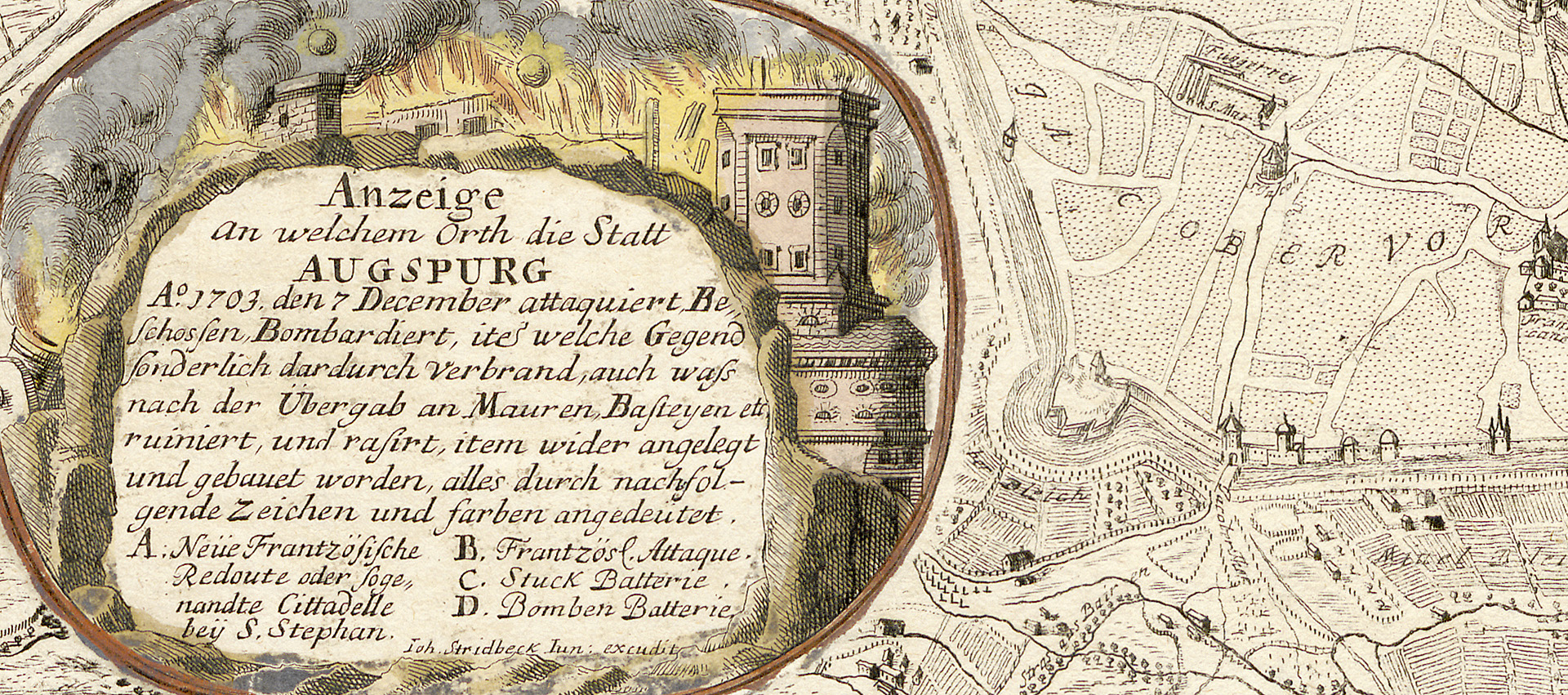

Männl: Als Humboldt in den 1790er Jahren in Ansbach-Bayreuth als Oberbergrat tätig war, gehörten zu seinen Aufgaben auch diplomatische Tätigkeiten. Mehrfach wurde er von seinem Chef, dem späteren Staatskanzler Hardenberg, im ersten Revolutionskrieg gegen Frankreich zu diplomatischen Aufgaben herangezogen.

Aufgrund seiner besonderen Frankreich-Kenntnisse und seiner Beziehungen zu politisch einflussreichen Kreisen in Paris, wo er von Ende 1807 bis zum Frühjahr 1827 lebte, betrauten ihn später auch die preußischen Könige immer wieder mit diplomatischen Missionen. Bereits 1807 begleitete er Prinz Wilhelm zu den Verhandlungen, die dieser mit Napoleon über die hohen von Preußen zu leistenden Reparationszahlungen führen sollte. Als 1830 in Frankreich Louis Philippe von Orleáns als „Bürgerkönig“ an die Macht kam, bahnte Humboldt die ersten Beziehungen zwischen ihm und dem preußischen König an.

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.

Welche Aspekte von Humboldts Arbeit sind heute noch relevant und welche Bedeutung haben sie für die SPK?

Männl: Es sind vor allem vier Aspekte, die von Humboldts wissenschaftlicher Arbeit und Praxis noch heute, im Zeitalter der Globalisierung und in der modernen Wissensgesellschaft, relevant sind:

- Austausch mit Wissenschaftlern aus dem Ausland

- Transdisziplinarität

- ein freier und offener Zugang zu Wissen

- ein global ausgerichtetes Wissenschaftsverständnis

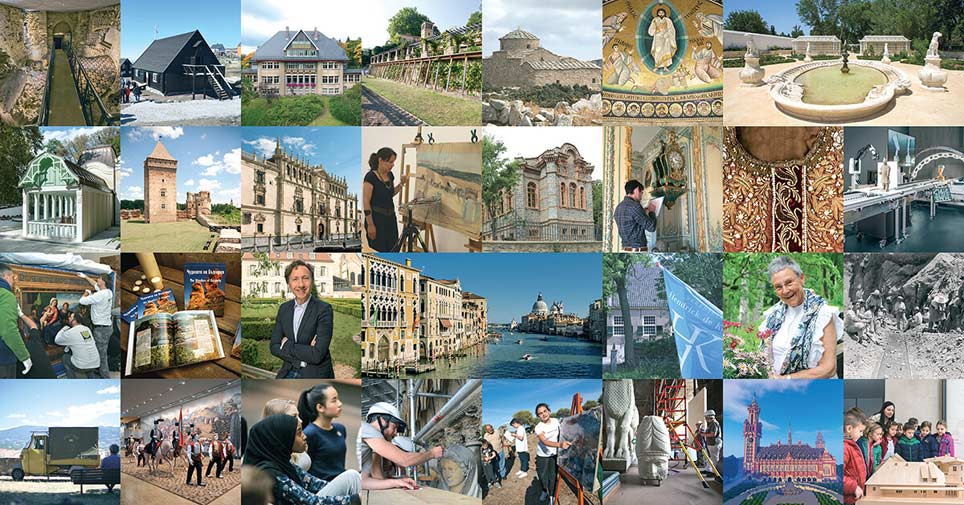

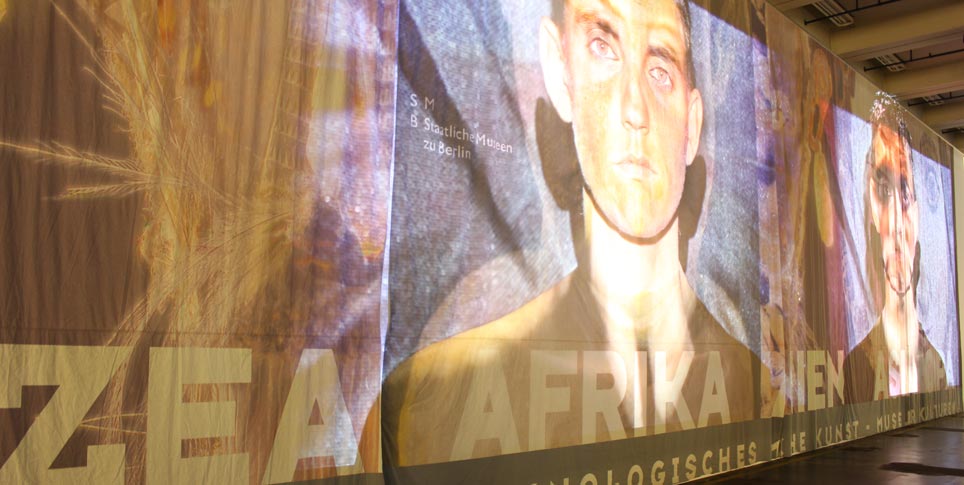

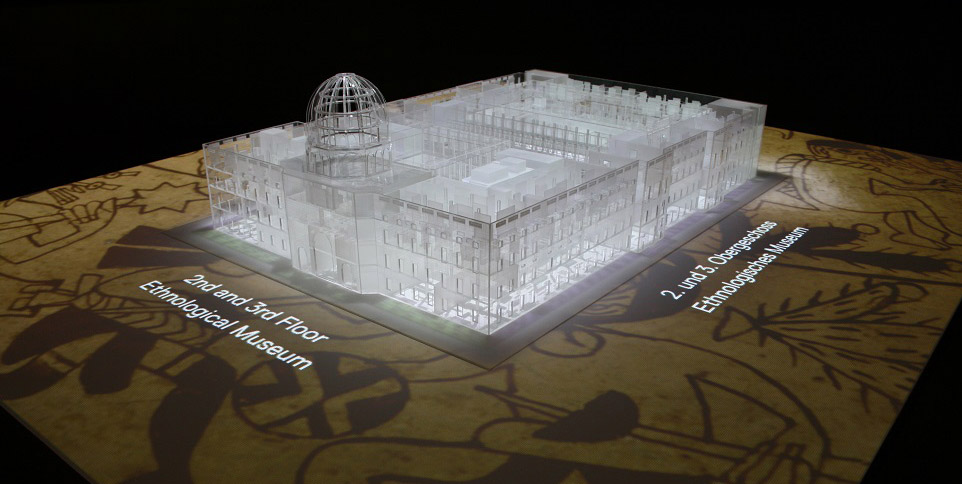

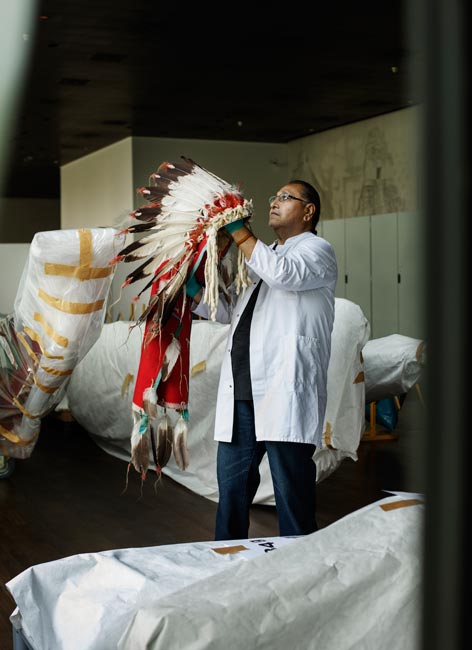

Für die SPK, die in Kooperation mit internationalen Partnern zahlreiche Ausstellungs- und Forschungsprojekte realisiert, unterschiedliche Sparten der kulturellen Überlieferung und verschiedene wissenschaftliche Disziplinen unter ihrem Dach vereint, sich zu den Prinzipien von „Open Access“ und „Open Science“ bekennt und insbesondere im Humboldt Forum einen zentralen Ort für den Dialog der Kulturen der Welt sieht, sind alle vier genannten Aspekte von Humboldts wissenschaftlicher Arbeit und Praxis von großer Bedeutung.

Wie trägt die SPK dazu bei, das Erbe Alexander von Humboldts zu bewahren und seine Bedeutung für Wissenschaft und Kultur der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?

Männl: 2014 bis 2017 hat die Staatsbibliothek die von den Erben Wilhelm von Humboldts angekauften amerikanischen Reisetagebücher Alexanders und seinen heute teils in Berlin, teils in Krakau aufbewahrten Nachlass digitalisiert. Damit wurden der Wissenschaft zentrale Quellen zu Alexander von Humboldt zugänglich gemacht.

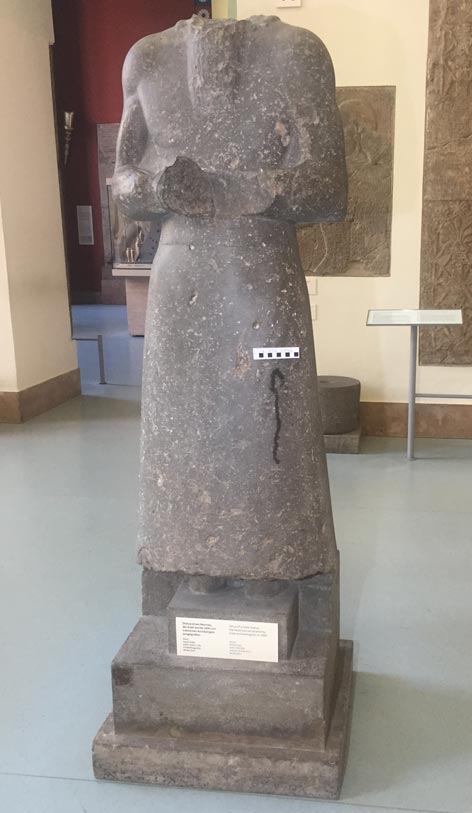

Die große Bedeutung, die er für den Aufbau der königlich preußischen Sammlungen besaß, könnte man der Öffentlichkeit gewiss noch durch eine Ausstellung der betreffenden Objekte stärker vermitteln und erlebbar machen. Dazu würden auch die zur Erstausstattung des Alten Museums gehörenden Objekte zählen, auf die bereits vor dessen Eröffnung in Zeitungsberichten aufmerksam gemacht wurde: antike Vase aus der Sammlung Koller, die in Paris angekaufte Statue eines Hermaphroditen und in Italien erworbene Renaissancegemälde.

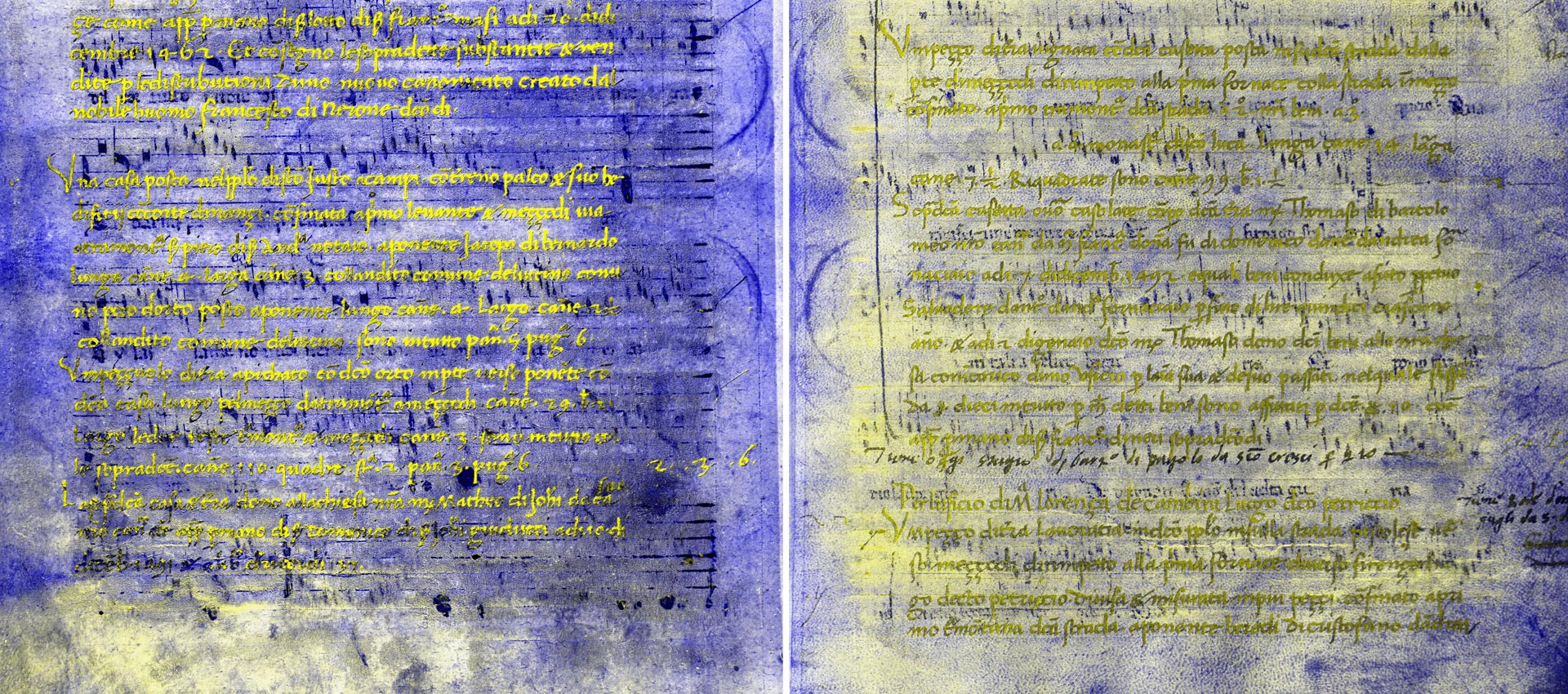

Warum sind die Briefe von Humboldt im GStA PK?

Männl: Das Geheime Staatsarchiv ist nur einer von vielen Orten, an denen Briefe Alexander von Humboldts aufbewahrt werden. Wahrscheinlich ist es aber der Aufbewahrungsort mit der dichtesten Überlieferung. Die Briefe liegen hier verstreut in den Ministerialüberlieferungen und den Nachlässen der preußischen Könige, Minister und Gesandten.

Ihre genaue Anzahl ist noch nicht bekannt, da erst ein Teil von ihnen ermittelt und veröffentlicht wurde. Für meinen Ruhestand habe ich mir daher jetzt noch ein Projekt über den Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und Friedrich Wilhelm III. von Preußen vorgenommen, das ich in wissenschaftlichem Austausch mit der Humboldt-Forschungsstelle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) realisieren möchte. Ich erhoffe mir davon vor allem nähere Aufschlüsse über Humboldts Wirken nach seiner Rückkehr nach Berlin im Jahr 1827, insbesondere über seine Aktivitäten, die über das für Museum und Bibliothek gezeigte Engagement hinausgehen.

Was ist Ihre „Lieblingsspur“ Humboldts und wohin führt sie?

Männl: Meine Lieblingsspur zu Humboldt führt natürlich in das Geheime Staatsarchiv zu der Überlieferung über die Werkausgabe Friedrichs des Großen. Dass Humboldt dem Bearbeiter der neuen Werkausgabe mehrfach Zugang zu den Quellen in den preußischen Archiven verschaffen konnte, ist bereits hinreichend als sein Verdienst gewürdigt worden. Auf die Notwendigkeit eines freien Archivzugangs für Wissenschaftler wies er auch in seinem Gutachten über die politischen Testamente Friedrichs des Großen hin: „Zur Förderung des geschichtlichen Wissens müssen die Archive geöffnet werden.“

Nicht bekannt war jedoch bislang, dass Humboldt durch seine geschickte Intervention beim preußischen König auch verhindern konnte, dass die Edition auf die historischen Schriften Friedrichs des Großen beschränkt blieb. So entstand statt einer 8 Bände eine 30 Bände umfassende neue Werkausgabe.

Ingrid Männl: Auf Alexander von Humboldts Spuren. Eine Entdeckungsreise durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, Quellen (VAPKQ), Band 77, Berlin, Duncker & Humblot, 2025

Buch (Geb.), 67 farb. Abb., 268 S., 49,90 €

ISBN 978-3-428-19505-3