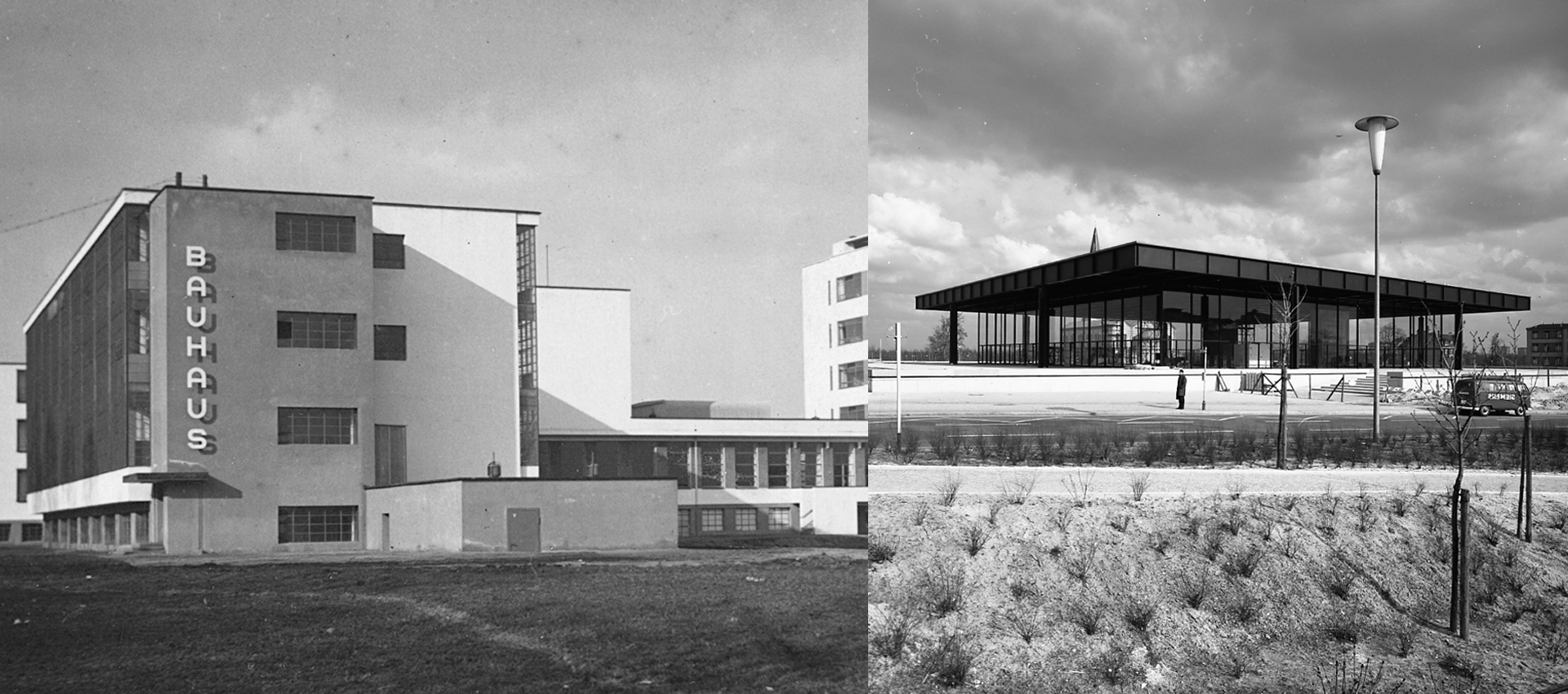

Das „deutsche Oxford“: Die Kaiser-Wilhelm-Institute bewegten sich vor rund hundert Jahren zwischen Nobelpreisschmiede und politischer Instrumentalisierung.

Das Tor verschlossen, der Zaunlack abgeplatzt, und durch die flimmernden Blätter der Linden wirkt das Herrenhaus in der Ferne noch weiter entrückt. Kein Mensch ist auf dem verwunschenen Grundstück mit der Erzskulptur zu sehen. Nein, wir befinden uns nicht im Märkischen, sondern mitten in Dahlem an der Garystraße vor dem ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Zellphysiologie, eröffnet 1930.

Und vielleicht ist dies der ideale Ort, um unseren Spaziergang durch das „deutsche Oxford“ an einem spätsommerlichen Tag zu beginnen. Zeigt sich doch an dem Anwesen und der Person des damaligen Direktors Otto Warburg wie kaum sonst das Prinzip des Forschungscampus am Rande der Stadt (dessen Gebäude heute von der Max- Planck-Gesellschaft und der Freien Universität genutzt werden).

Nach Plänen von Adolf von Harnack, seines Zeichens Direktor der Königlichen Bibliothek, waren seit 1912 insgesamt neun Institute entstanden, bei denen das Entrückte gewissermaßen zum Prinzip gehörte. Viel davon erfährt man in den Unterlagen des Geheimen Staatsarchivs. Die Institute wurden um Ausnahmewissenschaftler herum gebildet und bescherten diesen paradiesische Zustände. Ohne Lehrverpflichtung und finanziell üppig ausgestattet, waren die Direktoren frei in der Wahl ihrer Themen und Mitarbeiter und konnten wie Sonnenkönige schalten und walten.

Der Biochemiker Otto Warburg, auch „Kaiser von Dahlem“ genannt, war sicher der glamouröseste von ihnen. Warburg war mit Forschungen zur Krebszelle bekannt geworden und genoss, als er sein Institut bekam, seinen Status in vollen Zügen. Er ließ das Standbild des Chemikers Emil Fischer im Garten errichten, baute sogar eigenes Gemüse an und ritt dandyhaft durch den Grunewald, einen weißen Königspudel im Arm.

Schon ein Jahr darauf erfolgte auch die wissenschaftliche Krönung. 1931 erhielt er den Nobelpreis. Seine Erfolge in der Krebsforschung machten ihn sogar für die Nazis unantastbar, obwohl er nach ihrer Ideologie als Halbjude galt. Es war möglicherweise Hitler selbst, der wegen seiner Krebsangst die schützende Hand über ihn hielt.

In der Riege der Institutsdirektoren war Warburg eine Ausnahme, nicht was den Nobelpreis (14 Forscher wurden geehrt), sondern die Freiheit betrifft. Auch wenn die Bedingungen ideal schienen, frei von Einflüssen der Politik und der Wirtschaft waren die Forscher keineswegs. Im Gegenteil: Die Idee für ein solches Zentrum war ursprünglich aus der chemischen Industrie gekommen, und als von Harnack sein Konzept Kaiser Wilhelm unterbreitete, war ein schlagendes Argument, dass der laufende Betrieb von der Wirtschaft finanziert würde. Der Kaiser brauche nur einen Teil der königlichen Domäne zu stiften (und seinen Namen!). Begeistert stimmte der Kaiser zu, witterte er doch einen Platz an der internationalen Forschungssonne. Eine Bedingung jedoch behielt er sich vor: Da auf der Domäne gerade eine Villenkolonie entstand, durften die Gebäude nicht höher als zwei Stockwerke sein.

Es war kein Zufall, dass die ersten beiden Institute, im Oktober 1912 im Faradayweg eröffnet, sich der Chemie widmeten. Das Geld kam von Chemieunternehmen und – weil das nicht reichte – von einem Bankier. Der Weg vom Otto-Warburg-Haus zu diesen Gebäuden führt am Henry-Ford-Bau der nach dem Krieg gegründeten Freien Universität vorbei, über geschwungene Fußwege, an deren Rändern Lorbeer blüht. Es sind Semesterferien. Bis auf einige Fahrradfahrer ist kaum jemand unterwegs. Als wir das Institut erreichen, begrüßt uns über dem Eingang noch die jugendstilartige Inschrift von damals: „Kaiser Wilhelm Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie“. Auch der Name der heute dort untergebrachten Max-Planck-Einrichtung, des Fritz-Haber-Instituts, erinnert an früher.

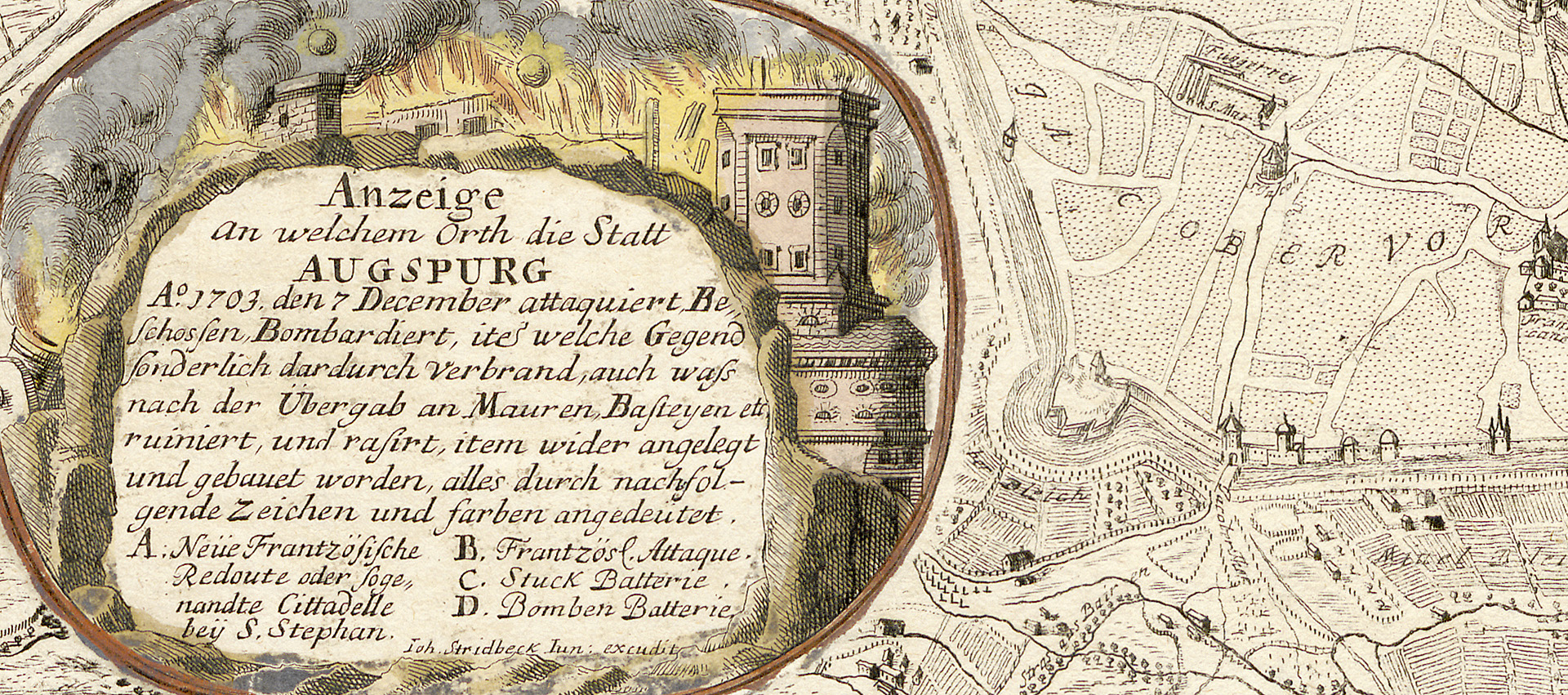

Gründungsdirektor Haber war glühender Patriot und ein Mann ohne Berührungsängste. Als junger Chemiker hatte er ein Verfahren entwickelt, um den für die Industrie begehrten Stickstoff aus der Luft zu gewinnen (im Jahr 1918 würde er dafür mit dem Nobelpreis geehrt). Kaum in Dahlem eingezogen aber, entwickelte er Giftgas für den Einsatz im Ersten Weltkrieg und reiste 1915 sogar nach Flandern, um den ersten deutschen Giftgaseinsatz zu beaufsichtigen.

Geht man am heutigen Parkplatz mit Ladesäulen vorüber durch den Garten auf der Rückseite, trifft man auf die Fritz-Haber-Villa, damals seine Dienstvilla. In diesem Garten ereignete sich am Morgen des 2. Mai 1915 ein Drama, nicht nur der Wissenschaftsgeschichte. Habers Frau Clara Immerwahr, selbst Chemikerin und eine der ersten weiblichen Doktoren ihres Fachs, erschoss sich mit der Dienstwaffe ihres Mannes.

Sie hatte Haber auch in der Hoffnung geheiratet, mit ihm gemeinsam zu forschen. Tatsächlich machte er Karriere, während sie in die frustrierende Rolle der Gattin und Mutter gedrängt wurde. Sie verzweifelte auch an dem von Haber vorangetriebenen Giftgaseinsatz, verabscheute ihn als „Zeichen der Barbarei“. Nach einem nächtlichen Streit hielt sie es nicht mehr aus. Nur wenige Stunden nach ihrem Tod reiste Fritz Haber erneut an die Front, um einen weiteren Giftgaseinsatz zu begleiten.

Fehlende Gleichberechtigung

Die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Institute ist eine Männer-Geschichte, obwohl in den Instituten prozentual mehr Frauen forschten als etwa an den Universitäten, ein Effekt des Harnack-Prinzips, nach dem allein der Direktor über Einstellungen entschied.

Während Haber seine Frau an den Herd verdammte, konnte Lise Meitner einen Steinwurf entfernt am KWI für Chemie 1918 sogar die Leitung der radiophysikalischen Abteilung übernehmen. Seit 1912 hatte sie eng mit Otto Hahn zusammen geforscht, bevor sie 1913 als erste Frau Wissenschaftliches Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde.

Von Gleichberechtigung konnte dennoch keine Rede sein. Während Hahn 1928 zum Leiter des Instituts aufstieg, blieb sie in seinem Schatten und musste als Jüdin 1938 Deutschland verlassen. Er allein wurde 1945 schließlich mit dem Nobelpreis für die gemeinsam durchgeführten Arbeiten zur Kernspaltung bedacht.

Internationaler Wissenschaftsaustausch einerseits – politische Instrumentalisierung andererseits: Diese Ambivalenz zeichnet auch das Gästehaus, Ecke Ihne-/Harnack-Straße gelegen, aus. Mit dem „Haus der Freundschaft“ erfüllte sich Adolf von Harnack 1929 einen Traum: ein Clubhaus, ein geselliges Zentrum, für die Mitarbeiter wie für die hochkarätigen Gäste aus aller Welt. Dank eines Restaurants im Keller wurde das Haus sogar zum Treffpunkt der Berliner Szene. Man speiste gut und hörte Vorträge im Goethe-Saal. Am 2. Oktober 1931 wurde es besonders voll. Ein gewisser Albert Einstein hielt den Vortrag „Amüsantes aus der Physik“ – für Kinder.

Einstein ist sicher der prominenteste Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Institutes, obwohl er nicht in einer Villa residierte, sondern das Institut für Physik seit 1917 aus seiner Schöneberger Dachgeschosswohnung geleitet hatte. Das Institut war als Fördergremium konzipiert, doch Einstein, mit der Allgemeinen Relativitätstheorie 1915 bekannt geworden, behagte die administrative Arbeit nicht. Schon im Jahr 1922 gab er die Leitung an Max von Laue ab. Der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft blieb er eng verbunden, und als er 1931 ins Gästehaus kam, schrieb Siegfried Kracauer in der „Frankfurter Zeitung“: „Mädchen und nochmals Mädchen, viele Damen ...“

Zwei Jahre später war es mit dem weltoffenen Geist vorbei. Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler wurden die jüdischen Mitarbeiter der Institute entlassen – Fritz Haber trat aus Protest darüber als Institutsdirektor zurück, die meisten anderen zogen den Kopf ein. 1937 wurde die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft „gleichgeschaltet“. Nun hielt das benachbarte Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik im Gästehaus Schulungen zur NS-Rassenpolitik ab.

Die Arbeit dieses Instituts, kurz KWI-A genannt, bildet das grauenhafteste Kapitel über die Instrumentalisierung von Wissenschaft. Otmar von Verschuer und seine Mitarbeiter lieferten mit Gutachten die Grundlage für Zwangssterilisationen, für Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma und vollzogen Experimente mit den Körpern derer, die in Konzentrationslagern ermordet wurden. So schickte etwa Josef Mengele, der als KZ-Arzt in Auschwitz Menschenexperimente durchführte, Augen zur Untersuchung ans Institut. Nach dem Krieg wurden weder von Verschuer noch seine Mitarbeiter für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen.

Auch vor diesem Gebäude an der Ihnestraße (inzwischen Otto-Suhr-Institut) ist niemand zu sehen. Wir treten näher und lesen die Tafel, die an die ungesühnten Verbrechen und die Opfer erinnert. Zu ihrem Andenken hat ein Unbekannter einen kleinen Blumenstrauß auf den Boden gelegt.