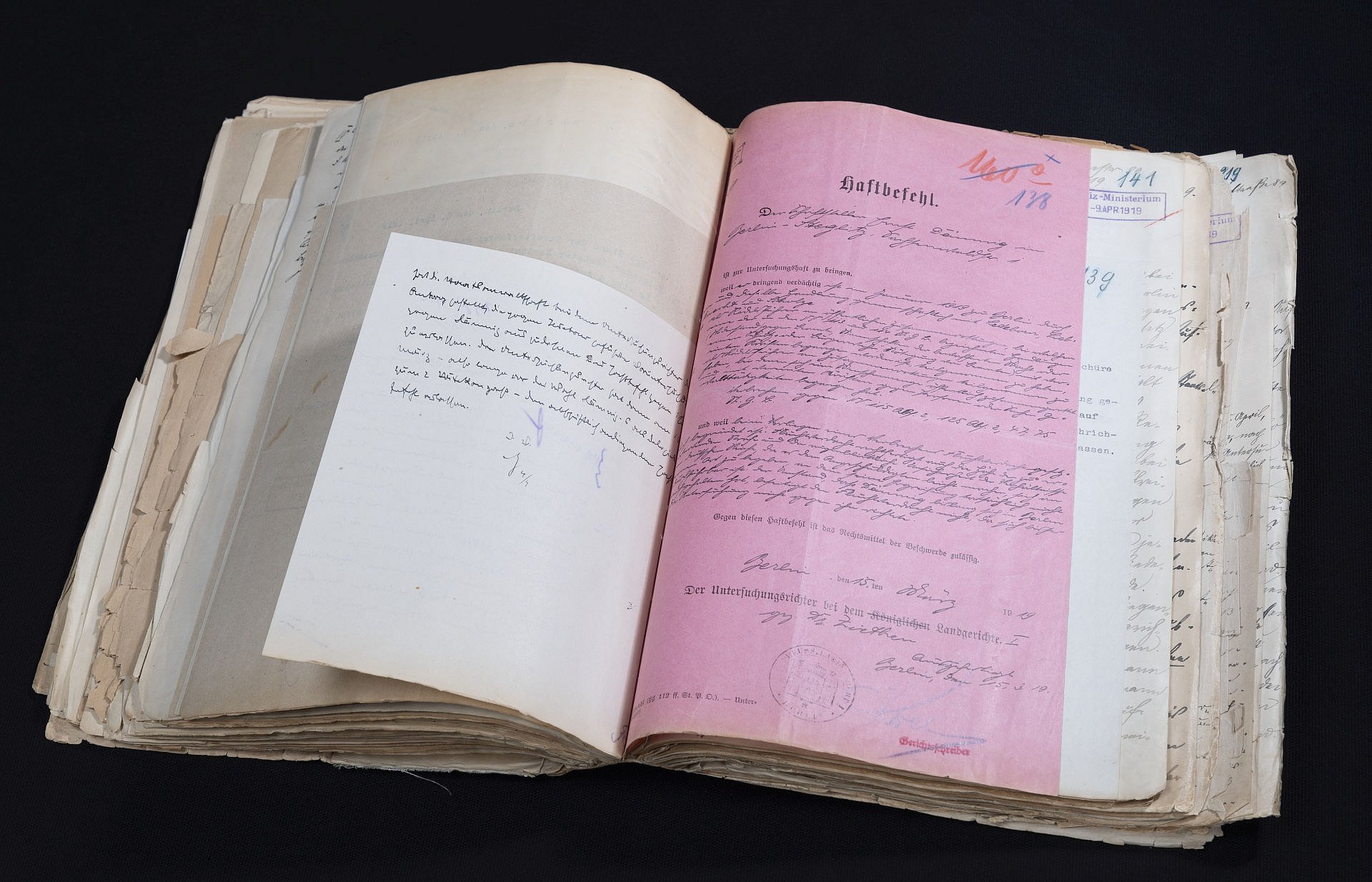

Im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz finden sich Dokumente zu einem der wichtigsten Kriminalfälle der Weimarer Republik: Die Akten des Justizministeriums im Mordfall Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Aus nächster Nähe erschossen

„O gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen. Und wenn sie uns in Banden werfen, wir sind da, und wir bleiben da!“ Vermutlich waren es die letzten Worte, die die meisten Anhänger der damals noch jungen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) von ihren führenden Genossen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg vernehmen konnten. Liebknecht, der während der Novemberrevolution 1918 im Berliner Lustgarten eine „freie sozialistische Republik“ ausgerufen hatte, hatte seine trotzige Widerstandsformel am 15. Januar 1919 in der von ihm und Luxemburg herausgegebenen Spartakisten-Zeitung „Die Rote Fahne“ veröffentlicht.

Nur wenige Stunden später waren die beiden verschwunden – für vorerst wohl immer, wie sich bald herausstellen sollte. Liebknecht, so wird es später in den Protokollen seiner Leichenschau zu lesen sein, wurde noch am selben Tag gegen 23 Uhr am Ufer des Neuen Sees im Bezirk Tiergarten „aus nächster Nähe“ erschossen; Luxemburg wiederum kurz vor Mitternacht durch einen Schuss ebenfalls aus nächster Nähe in die linke Schläfe getroffen: Sie verstarb später in einem Automobil, gut 40 Meter vom damaligen Hotel Eden am heutigen Olof-Palme-Platz entfernt.

Unter Anklage

Die Leiche der 1871 als Rozalia Luxemburg im polnischen Zamosz zur Welt gekommenen Kommunistin blieb lange unauffindbar. Erst viereinhalb Monate später, am 31. Mai 1919, wurde im Landwehrkanal nahe der Budapester Straße in Berlin-Tiergarten ein lebloser Frauenkörper entdeckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um die Leiche der namhaften Arbeiterführerin und studierten Nationalökonomin handeln musste. Ein Hüftleiden aus der Kindheit, das Luxemburg zeitlebens einen schleppenden Gang beschert hatte, ließ kaum einen Zweifel an der Identität der Toten zu.

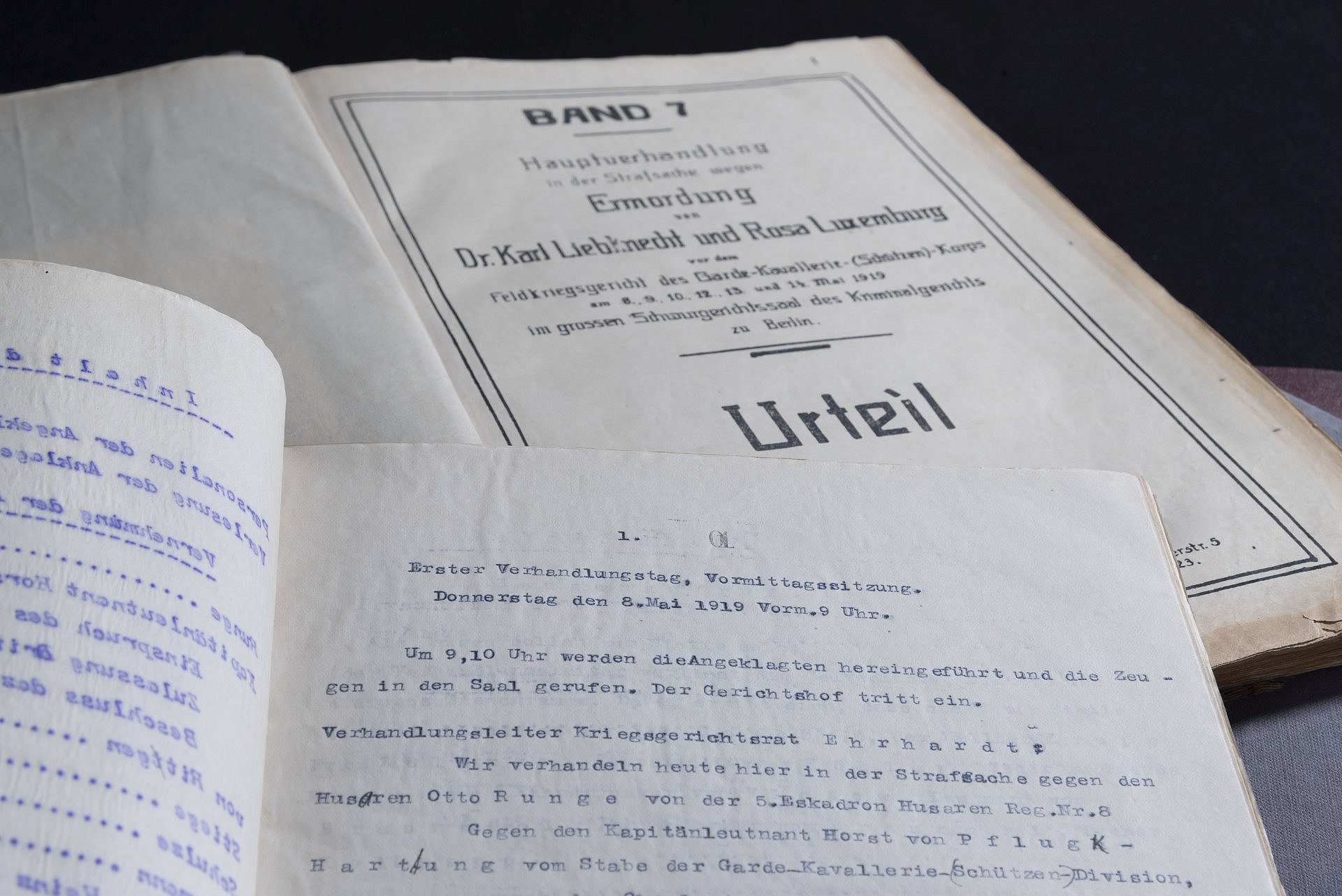

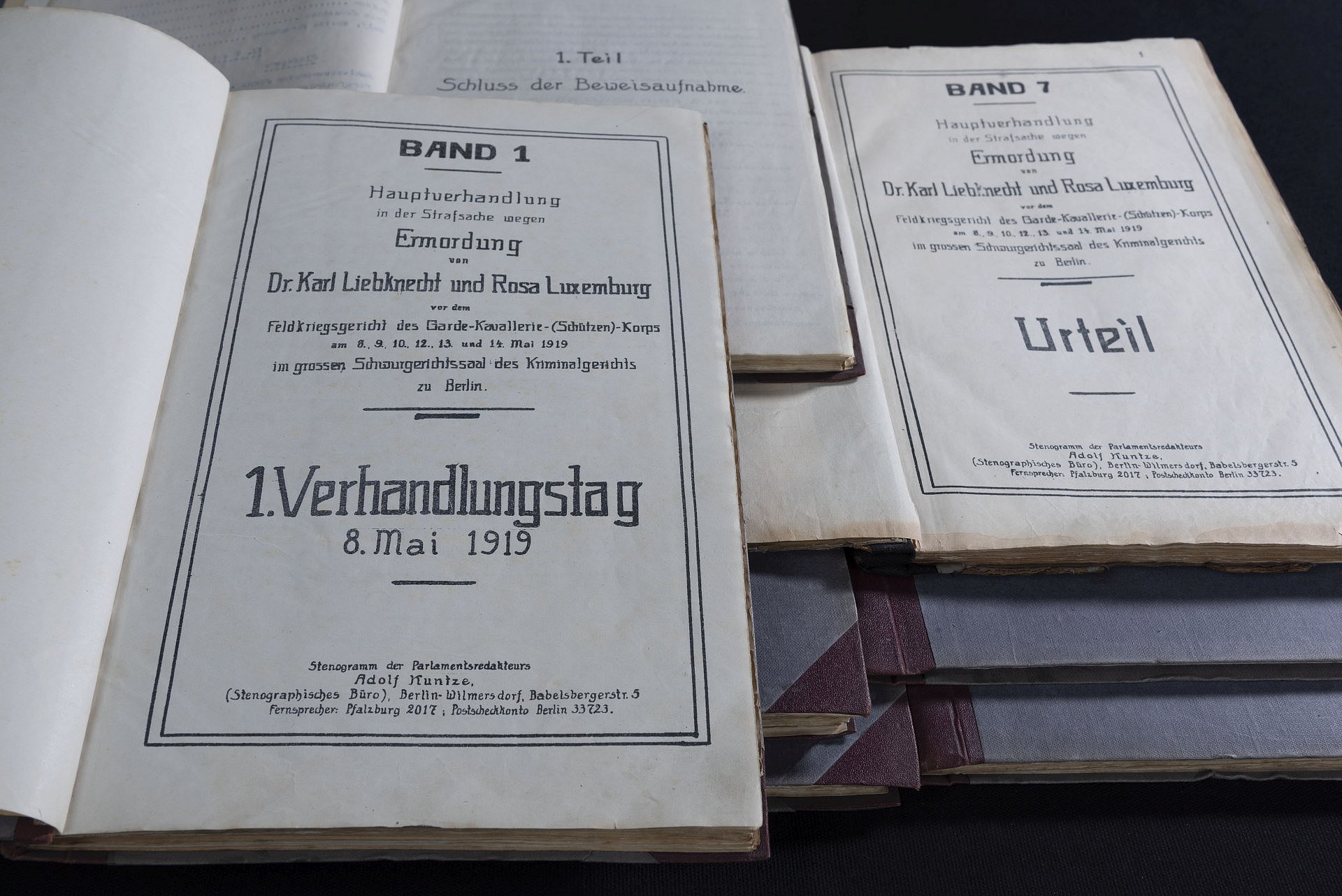

Die Wasserleiche indes war noch nicht geborgen, da fiel in der „Hauptverhandlung in der Strafsache Dr. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg“, wie es noch heute auf dem bläulich schimmernden Aktendeckel in den Beständen des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Dahlem zu lesen ist, das Urteil. Vor dem Feldkriegsgericht des Garde-Kavallerie-(Schützen-)Korps im großen Schwurgerichtssaal des Kriminalgerichts standen zahlreiche Mitglieder eines Freikorps unter Anklage. Am sechsten Verhandlungstag schließlich, dem 14. Mai 1919, wurde folgendes verkündet: „Es werden verurteilt: 1. Der angeklagte Husar Runge wegen Wachtvergehens im Felde, wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung unter Missbrauch der Waffe, begangen in zwei Fällen zu einer Gesamtstrafe von 2 Jahren Gefängnis, 2 Wochen Haft, 4 Jahren Ehrverlust und Entfernung aus dem Heere.“

Runge also, der damals 34-jährige Sohn eines Schiffbauers aus Königsberg/Neumark, der als Landsturmpflichtiger bei einem Feldartillerieregiment gedient hatte, war für das Gericht der Haupttäter in einem Verfahren, das noch heute wegen seiner offenkundigen Parteilichkeit legendär ist. Weiterhin wurden verurteilt: „2. Der angeklagte Leutnant der Reserve Liepmann wegen Anmassung einer Befehlsbefugnis in Tateinheit mit Begünstigung zu 6 Wochen geschärften Stubenarrestes; 3. Der Angeklagte Oberleutnant a.D. Vogel zu einer Gesamtstrafe von 2 Jahren 4 Monaten Gefängnis und Dienstentlassung“

Sie sind ein Ehrenmann. Sie haben die Befehle gut ausgeführt

Hauptmann Pabst zu Runge, laut Protokoll des Angeklagten

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.

Nahezu die gesamte Weimarer Republik hindurch beschäftigte der Mord an Liebknecht und Luxemburg die Justiz. Unzählige Briefe, Eingaben, Zeitungsausschnitte sowie Schriftwechsel zwischen Staatsanwaltschaft, Reichswehrministerium und Anwaltschaft zeugen im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz von den vielleicht brisantesten Mordfällen der Zwischenkriegszeit.

Ein Einzeltäter?

Der als Haupttäter ausgemachte Runge jedenfalls, so viel schien sich bereits 1921, zwei Jahre nach dem Skandalurteil, abzuzeichnen, hatte die Tat mindestens nicht im Alleingang begangen. Im Januar 1921 gab er gegenüber dem Oberstaatsanwalt beim Landgericht II zu Protokoll, dass er, der in den Prozessakten als „gerichtlich unbescholtener, geistig stark minderbewertigter Mensch von leichter Reizbarkeit“ geführt wurde, zuvor angehalten worden war, die Tat auf sich zu nehmen. Was Runge zu Protokoll gab, hatte es in sich: „Am 17. Mai 1919, nachdem das Urteil gegen mich gesprochen war, erschien Hauptmann Pabst in meiner Zelle im Zellengefängnis Moabit und sagte zu mir: ‚Sie sind ein Ehrenmann. Sie haben die Befehle gut ausgeführt‘.“

Sollte Runge mit seinen Anschuldigungen recht behalten? Wer aber hätte dann in der Winternacht des Jahres 1919 auf die beiden Arbeiterführer geschossen? Leutnant Rudolf Liepmann, der zwar ebenfalls im Verdacht gestanden, der aber nicht einmal Mitglied im beteiligten Freikorps gewesen war? Vielleicht sogar der Konditor Hermann Otte? Der Schlächter Walter Schmidt? Oder der Zahntechniker Theodor von Fries? Immer mehr gerieten unter Tatverdacht – oder meldeten sich gar freiwillig als Mörder der von vielen verhassten Spartakisten.

Irrungen und Wirrungen einer politisierten Justiz

Vielleicht hatte Runge aber auch schlicht gelogen. Immerhin ist in den Akten des Justizministeriums zu lesen, dass er das Gefängnis im Mai 1920 wegen Haftunfähigkeit verlassen musste. Diagnose: „Gemeingefährlich geisteskrank“. Möglicherweise, so der damalige Oberstaatsanwalt beim Kammergericht, könne „eine sachgerechte Behandlung in einer Irrenanstalt seine Heilung herbeiführen“.

Kein Wunder, dass bei einer derartigen Vordiagnose auch der ermittelnde Staatsanwalt im Mai 1921 aufgab. Es gebe „keine Beweise für Runges Behauptung“. Er sei wohl schlicht und ergreifend „geistig nicht normal“.

Ob man es wirklich nicht besser wusste? Oder ob man es nicht wissen wollte? Die unzähligen Akten im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz sind Puzzleteile in einem spannenden Kriminalfall. Und noch immer verwundert es, dass die Ermittler nicht sehen wollten, was nach heutigem Kenntnisstand offensichtlich ist: Wie in Agatha Christies „Mord im Orientexpress“ waren in gewisser Weise alle die Täter: Runge hatte Liebknecht und Luxemburg zunächst mit Kolbenschlägen eines Gewehrs verletzt, später gaben mindestens vier Korpsangehörige Schüsse auf Liebknecht ab. Luxemburg wiederum wurde durch den Offizier Hermann Souchon erschossen, der im Prozess von 1919 zwar als Zeuge aufgetreten war, sich später aber durch Flucht entziehen konnte. Nur die Akten zeugen heute noch von der Spur des Verbrechens sowie von den Irrungen und Wirrungen einer durch und durch politisierten Justiz.