Mit ihrem Mäzenatentum haben Johanna und Eduard Arnhold das kulturelle Berlin entscheidend bereichert. Dieses großzügige Wirken wurde durch die Nationalsozialisten aus dem kollektiven Gedächtnis ausgelöscht. Die SPK fühlt sich der Erinnerung an die Arnholds auf besondere Weise verbunden.

Vom Kohlenhändler zum Kunstfreund

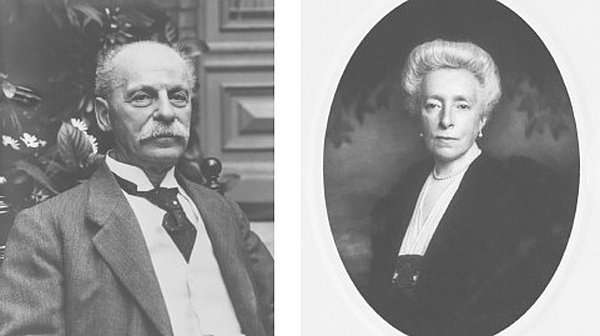

Eduard Arnhold (1849–1925) wurde in Dessau als Sohn eines jüdischen Armenarztes geboren. In Berlin begann er mit 14 Jahren eine Lehre beim Kohlengroßhändler Caesar Wollheim. Schon wenige Jahre war er Inhaber des Unternehmens und als bedeutender Energieversorger auch einer der reichsten und einflussreichsten Männer des Landes. 1881 heiratete er Johanna Arnthal (1859–1929), Tochter einer jüdischen Hamburger Familie.

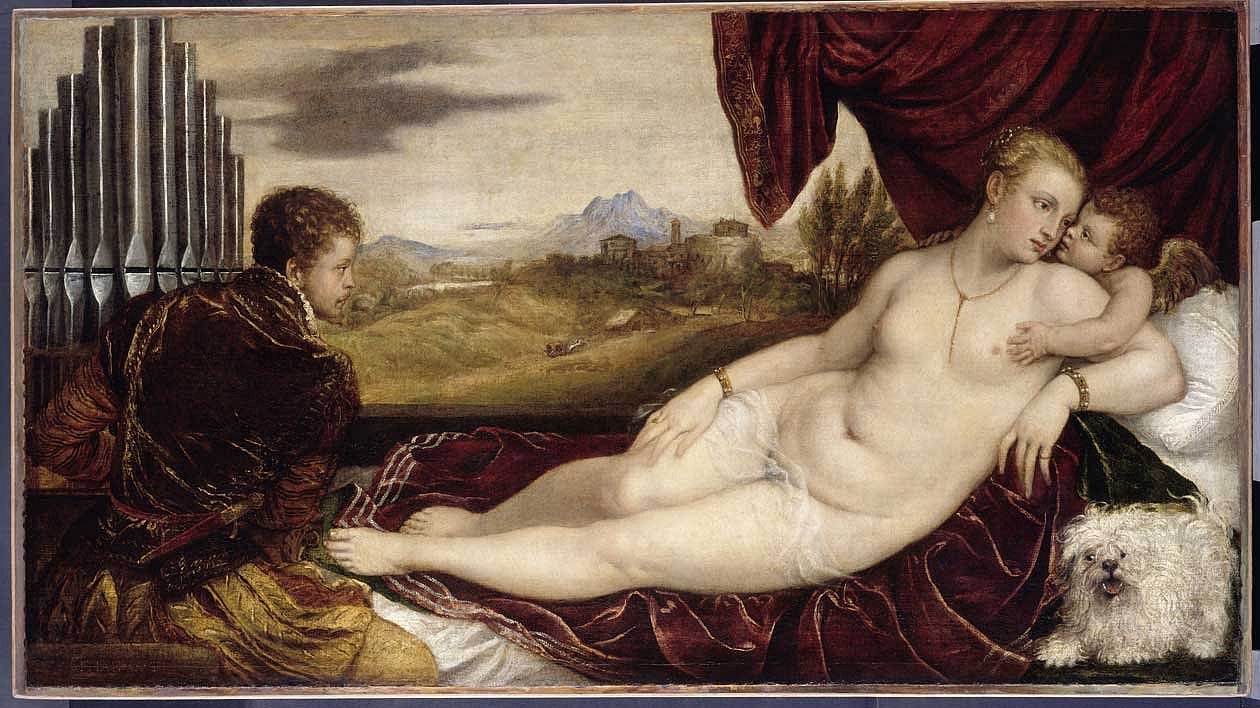

Gemäß seinem ethischen Leitspruch „Reichtum verpflichtet‟ engagierte sich Arnhold umfassend für Kunst und Gesellschaft und war neben James Simon der bedeutendste Mäzen der damaligen Zeit. Arnhold unterstützte nicht nur den Bau neuer Verkehrswege, Straßenbahnen und Luftschiffe. Er förderte auch die Akademie der Künste und unterstützte mäzenatisch die großen Museen in Berlin und München. So konnte etwa die Gemäldegalerie ihr berühmtestes Werk von Tizian („Venus mit dem Orgelspieler“) dank einer Mitspende Eduard Arnholds erwerben. Der Nationalgalerie schenkte er Max Liebermanns „Landhaus in Hilversum“, sowie gemeinsam mit weiteren Förderern Edouard Manets „Wintergarten“, die Antikensammlung unterstützte er finanziell beim Ankauf der „Thronenden Göttin von Tarent“.

Max-Planck-Gesellschaft, Frauenförderung und Kunststipendien

Arnhold war Mitbegründer der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (heute: Max-Planck-Gesellschaft) und des heute noch aktiven Kaiser-Friedrich-Museumsvereins. Mit seiner Frau errichtete er außerdem das „Johanna-Heim“, das Mädchen und jungen Frauen aus oft mittellosen Verhältnissen Bildungs- und Lebenschancen eröffnete.

Für Kunststipendiat*innen stiftete das Ehepaar die Villa Massimo in Rom, die heute als Deutsche Akademie Rom Villa Massimo die bedeutendste Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland zur Spitzenförderung deutscher Künstler*innen im Ausland ist.

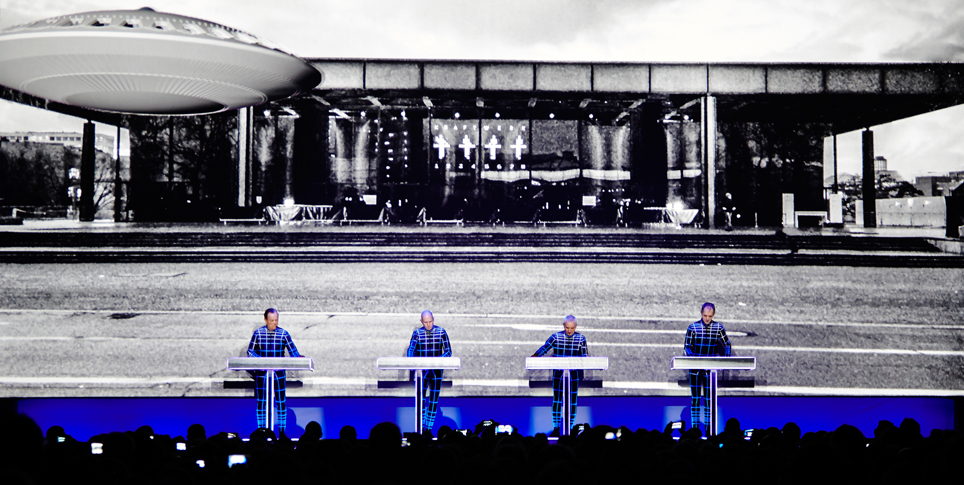

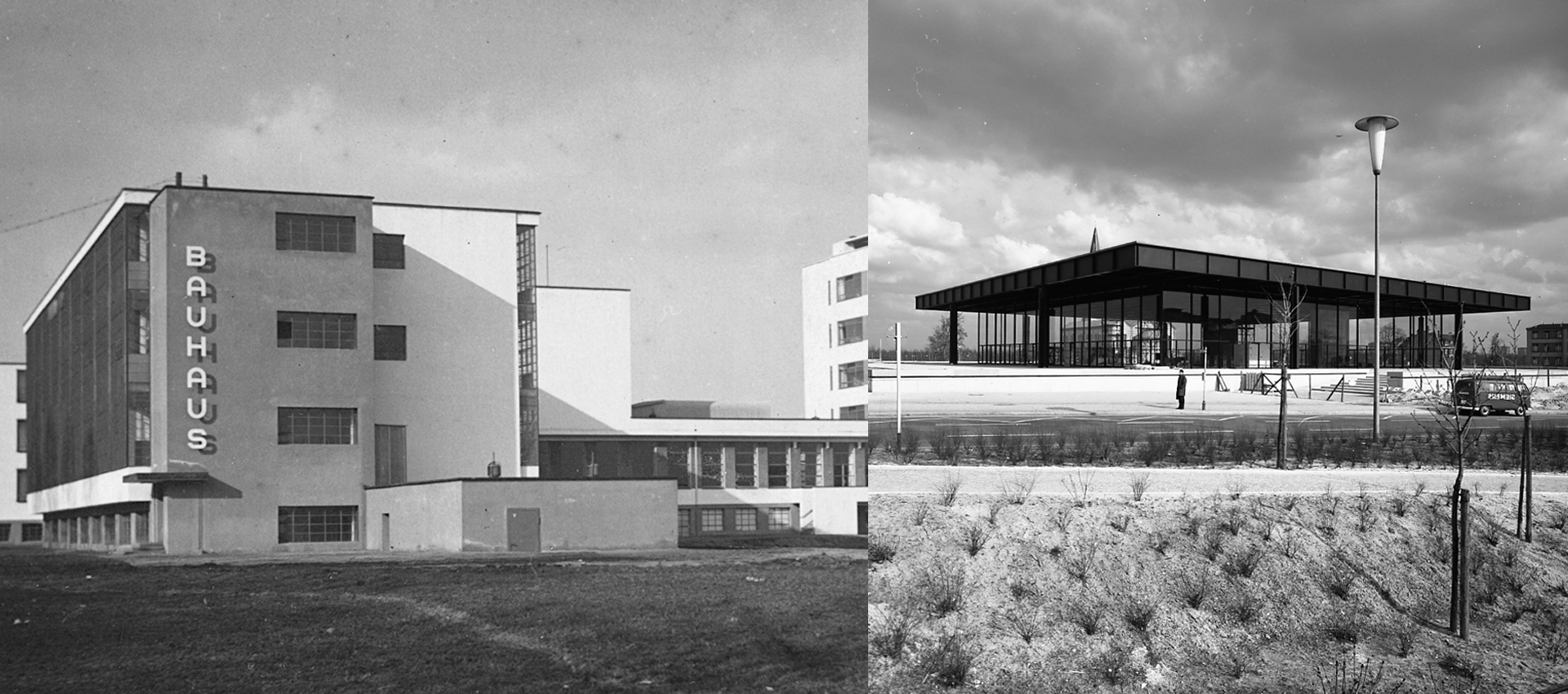

Impressionismus am Kulturforum

Arnhold engagierte sich wie kein anderer für die im deutschen Kaiserreich noch verfemten französischen Impressionisten. Die mit seiner Frau gemeinsam aufgebaute Kunstsammlung galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als wertvollste private Sammlung moderner Kunst in Deutschland, mit Werken etwa von Goya, Manet, Monet, Cézanne, Degas oder Renoir, von Böcklin, Lenbach, Klinger, Feuerbach, Menzel, Leibl, Slevogt, Thoma, Corinth bis zu Lesser Ury – und selbstverständlich auch Werken seines Freundes Max Liebermann. 1898/99 bezogen Johanna und Eduard Arnhold eine Villa in der damaligen Regentenstraße 19, wo sie die Sammlung zeitweilig öffentlich zugänglich machten. Auf dem Grundstück befindet sich heute die Gemäldegalerie.

Ausgelöschte Spuren, vergessene Namen

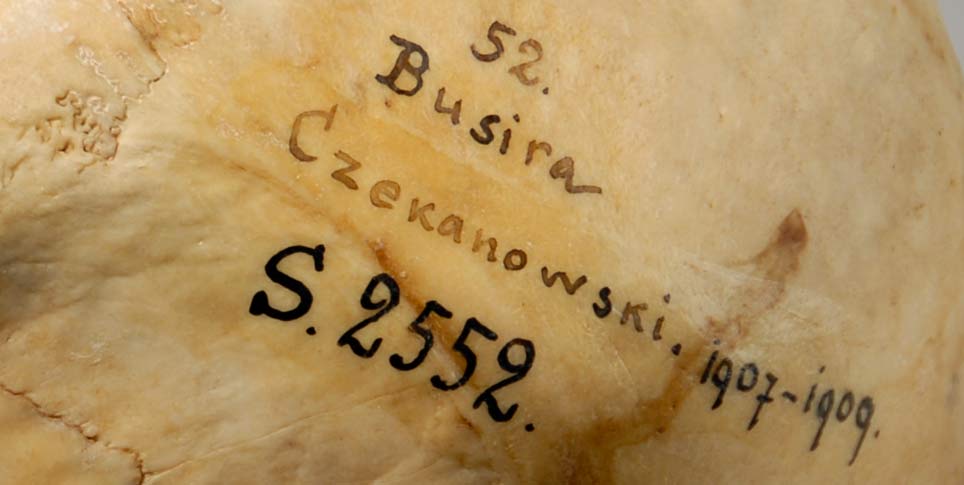

Johanna und Eduard Arnholds Villa im Tiergartenviertel wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die Nationalsozialisten tilgten jede Erinnerung an das Paar. Die schon 1912 an Eduard Arnold erinnernde Arnholdstraße in Berlin-Britz erhielt 1938 im Rahmen von Straßenumbenennungen aus antisemitischen Gründen die neue Bezeichnung Holzmindener Straße. Dieser Name ist bis heute unverändert. Die Sammlung erbte die evangelische Adoptivtochter des Ehepaares Arnhold, Elisabeth, die das Paar 1887 als Vierjährige bei sich aufgenommen hatte. Zahlreiche Werke wurden im Krieg zerstört oder sind verschollen oder aufgrund von Verkäufen zerstreut.

Piazzetta am Kulturforum erinnert an Johanna und Eduard Arnhold

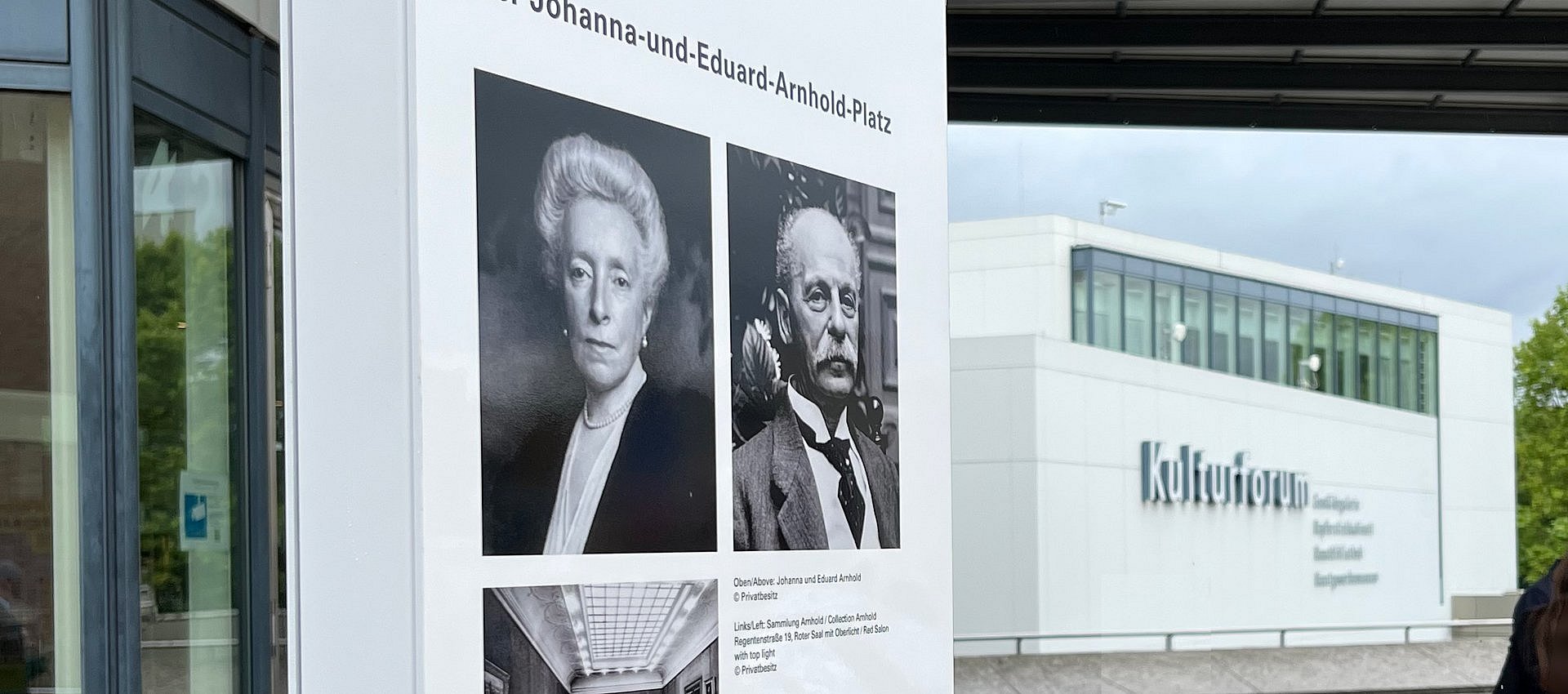

Seit 4. November 2024 trägt der Platz vor dem Eingang zu den Museen am Kulturforum den Namen des Ehepaares Arnhold, am 17. Juli 2025 wurde dort auch eine Gedenkstele enthüllt, die über Leben und Wirken der Arnholds informiert. Der Platz erinnert zugleich an das Engagement vieler weiterer überwiegend jüdischer Menschen im Tiergartenviertel.

Zu ihnen zählten neben anderen die Sammler und Kunstförderer Felice und Carl Bernstein, Oscar Huldschinsky und dessen Sohn Paul Huldschinsky, die Sammler und Kunstmäzene James und Eduard Simon, die Unternehmer und Politiker Emil und Walther Rathenau, die Schauspielerin Tilla Durieux, die Kunsthändler und Verleger Bruno und Paul Cassirer, die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, der maßgebliche Autor der Weimarer Verfassung Hugo Preuß, das Autorenpaar Julie und Julius Elias, der Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe, der Galerist und Publizist Alfred Flechtheim, der Journalist Theodor Wolff, die Verlegerfamilie Ullstein, der Schriftsteller, Verleger und Kunstförderer Herwarth Walden und die Dichterin Else Lasker-Schüler.

Die Umbenennung der sogenannten Piazzetta in Johanna-und-Eduard-Arnhold-Platz und die Errichtung der Gedenkstele verdankt sich vor allem einer bürgerschaftlichen Initiative, dem „Verein zur Erinnerung an Johanna und Eduard Arnhold e.V.“ die an das zivilgesellschaftliche Engagement des jüdischen Bürgertums in Deutschland und Berlin erinnern möchte und sich gemeinsam mit der SPK um die Umsetzung des Vorhabens gekümmert hat.

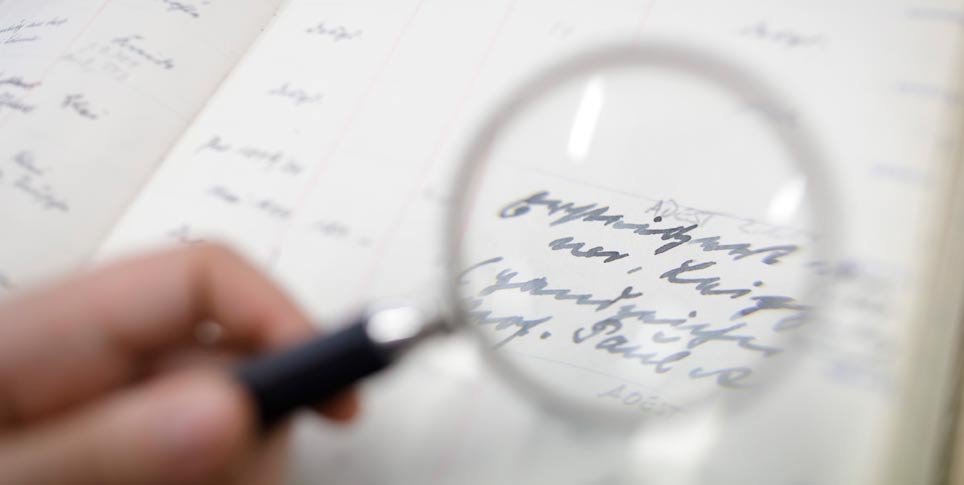

Die Kunstgeschichte(n) des Tiergartenviertels: Wiederentdeckung einer besonderen Nachbarschaft

In der Kunstbibliothek läuft seit 2022 mit Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien das Forschungsprojekt „Die Kunstgeschichte(n) des Tiergartenviertels“. Ziel ist es, die seit 1945 weitgehend in Vergessenheit geratene Geschichte des kunstaffinen Viertels rund um das heutige Kulturforum zu rekonstruieren, vorhandene Forschungsergebnisse zusammenzuführen und durch neue Quellenstudien zu ergänzen.

Im Mittelpunkt steht hierbei die glanzvolle Epoche Anfang des 20. Jahrhunderts, als sich das Tiergartenviertel mit seinen kulturellen Netzwerken zu einem Zentrum der Moderne, des Kunsthandels, der Mode, der Fotografie und der Inneneinrichtung entwickelte. Diese einmalige kulturelle Blütezeit wurde durch die Verfolgung, Beraubung und Ermordung der jüdischen Anwohner*innen im Nationalsozialismus nach 1933 beendet, das Viertel im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört.

Weiterführende Links

- Magazinbeitrag: Die großen Gönner

- Magazinbeitrag: Unterm Pflaster liegt die Stadt

- Magazinbeitrag: Atlantis der Moderne

- News: Piazzetta heißt jetzt Johanna-und-Eduard-Arnhold-Platz

- Bildergalerie zu den Arnholds

- Einladung: Enthüllung der Gedenkstele für Johanna und Eduard Arnhold am Kulturforum

- Arnhold-Initiative

- Villa Massimo

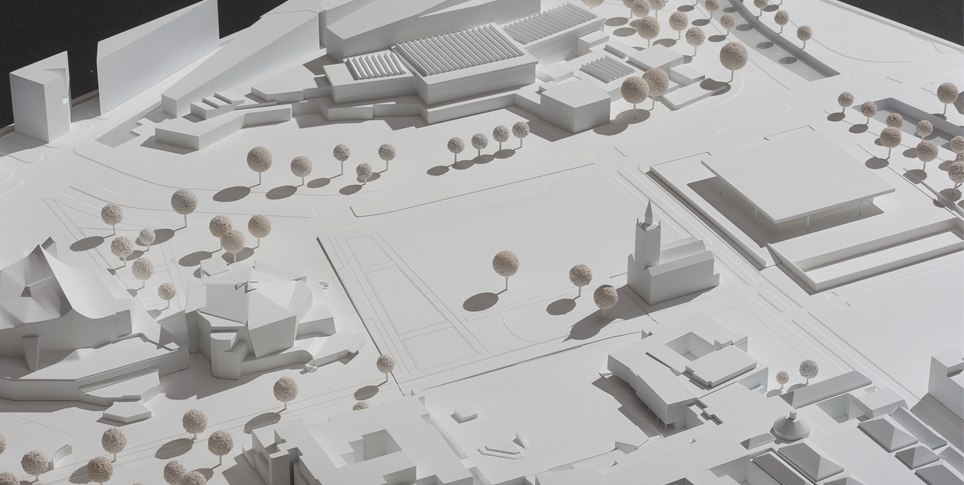

Ideen für einen Gedenkort

2021 entwarf GRAFT-Gründer und Villa Massimo-Stipendiat (2018/19) Lars Krückeberg einen Gedenkort für das Mäzenatenpaar und das deutsch-jüdische Bürgertum im Tiergartenviertel. Der Entwurf wurde am 17. Juli 2025 im Rahmen der Festivitäten der Villa Massimo zum 100. Todesjahr Eduard Arnholds im Kulturforum am Johanna-und-Eduard-Arnhold-Platz gezeigt.

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.