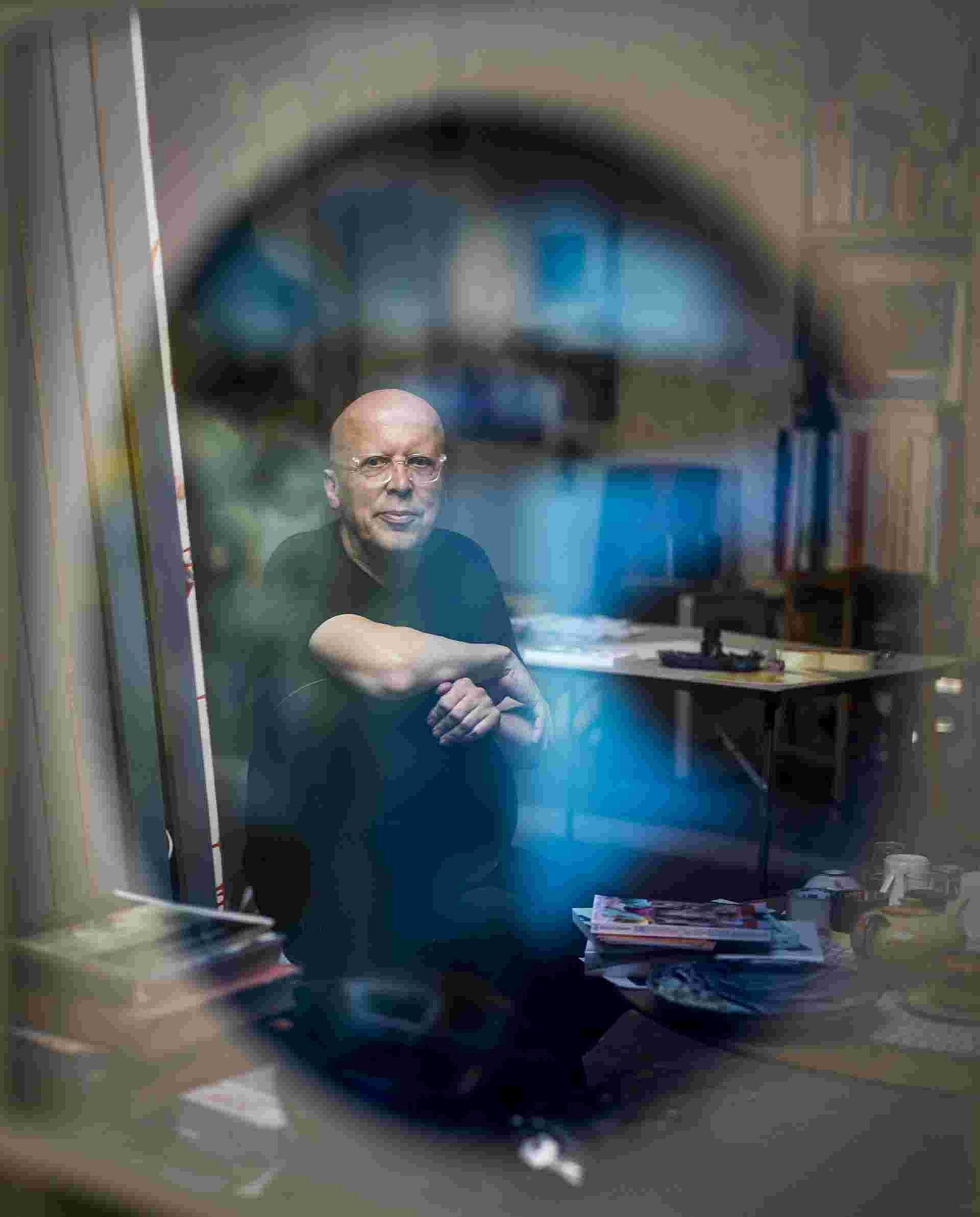

Zwischen Pop und Sozialismus, Aufbruch und Anarchie – Klaus Killisch kam 1959 im sächsischen Wurzen zur Welt. Er studierte Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Sein neo-expressiver Stil und seine von Punk, Rock und Pop inspirierten Motive galten zur DDR-Zeit als subversiv. Bis heute bewegt ihn die Transformationsthematik. Eine seiner wichtigsten Arbeiten wird nun in der neuen Dauerausstellung des Hamburger Bahnhofs gezeigt.

Im Interview mit dem SPKmagazin spricht er über die Kunstszene im Ost-Berlin der Achtzigerjahre und die Bedeutung seiner ostdeutschen Sozialisation. Zudem zeigt er seine E-Gitarre, die er mit 14 Jahren selbst gebaut hat.

„Der entfesselte Zuckermann“ von 1987 ist eines der prominentesten Werke in der neuen Dauerausstellung des Hamburger Bahnhofs. Wie empfinden Sie diese Präsentation und die neue Herangehensweise der Nationalgalerie der Gegenwart an die Kunst Berlins?

Klaus Killisch: Ich habe mich sehr gefreut, dass das Bild ausgewählt wurde. Schon vor zehn Jahren gab es die Schenkung eines Schweizer Sammlers, der dem Museum fünf Arbeiten von mir überlassen hat. Damals dachte ich im ersten Moment, dass ich die Bilder wahrscheinlich nicht wiedersehen werde und sie im Depot verschwinden. Da war das eine große Überraschung, dass das Bild so prominent gezeigt wird. Mir gefällt die Präsentation und die neue Dauerausstellung.

Die Architektur lässt Räume entstehen, in denen Dialoge stattfinden können und es immer wieder ungewöhnliche Einblicke in die internationale Kunst Berlins gibt. Ich finde die Idee genial, gegenüber einer herkömmlichen Hängung. Zudem sind der Beton und der Stahl als Materialen spannend. Mein Bild passt sich in diesem Rahmen gut ein. Auch freue ich mich, dass es gegenüber Kippenberger und Fetting hängt. Dann ist nebenan ein Dan Flavin installiert und im Durchblick tauchen ein Rauschenberg und eine Arbeit von Isa Genzken auf. Generell finde ich, dass Berlin so eine Ausstellung gebraucht hat, in der ein Überblick des Kunstschaffens dieser Stadt gezeigt wird. Es ist schön, dass Fragen adressiert werden: Welche Künstler*innen waren hier, die die Stadt und deren Geschichte mit beeinflusst haben?

Wie ist das Werk entstanden?

Das habe ich in den letzten Monaten häufig reflektiert. Das Bild ist von 1987. Das war für mich ein besonderes Jahr, denn da bin ich nach Kiew gereist. Plötzlich konnte man sehr einfach dahin kommen, weil Tschernobyl wenige Monate zuvor passiert ist und der ganze westliche Tourismus zusammenbrach. Dadurch ergab sich für uns, für mich und die Künstlerin Sabine Herrmann, die ungewöhnliche Möglichkeit einer Reise nach Kiew. Der Gefahr, die dort kurz nach dem Super-Gau herrschte, waren wir uns gar nicht bewusst. Wir sind vor allem hingefahren, weil dort gerade, wie im Rest der Sowjetunion, die Glasnost-Bewegung begann. Das war ziemlich aufregend. Wir haben dort große Demonstrationen gesehen, kritische Reden und Performances, und es gab auch die ersten Filme, die sich mit dem Afghanistan-Krieg auseinandersetzten und die Sowjet-Führung kritisierten, wie in dem Dokumentarfilm von Juri Podnieks „Ist es leicht, jung zu sein?“.

Damals hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass die Gesellschaft und die Umgebung, in der ich groß geworden bin, nicht so bleiben wird, wie sie ist. Dass da was zu wanken beginnt. Und deswegen ist der Zuckermann entstanden - dieser Mann, der den Kopf neigt und nach oben horcht.

Sie haben es gerade beschrieben - das war eine Zeit, in der man das Festival des sowjetischen Films mit ganz anderen Augen gesehen hat. Da wurden Filme über Nacht verboten, weil sie so subversiv waren.

Ja, oder das Magazin Sputnik, das plötzlich dann in der DDR illegal war.

Sie waren stark in der Szene um die Keramikwerkstatt von Wilfriede Maaß involviert, einem der großen intellektuellen Treffpunkte der DDR-Opposition. Haben Sie diese Zeit trotz aller Repressionen auch als Freiraum empfunden?

Für mich und meine Generation in Ostdeutschland waren die späten Achtzigerjahre und dann die Neunzigerjahre eine wahnsinnig wichtige Zeit. In den Achtzigern, so fühlte ich es, existierte nicht mehr dieser Druck von oben, z.B. die Staatsdoktrin, dass Kunst Propaganda sein und Ideologie transportieren muss. Ich hatte eher den, wie sich später herausstellte – falschen Eindruck, dass der Staat sich gar nicht für uns interessierte, zumindest in den Künstler*innenkreisen Ost-Berlins nicht.

Unsere Generation hatte nicht mehr dieses Ideal, den Sozialismus reformieren zu wollen, sondern wir wollten einfach unser Ding und unsere freien Projekte machen. In dieser Phase hat sich auch der Austausch bei Wilfriede Maaß entwickelt. Ende der Achtzigerjahre wurde in ihrer Keramikwerkstatt eine der ersten Produzentengalerien gegründet. Es gab dort immer aufregende Begegnungen.

Die Keramikwerkstatt war ein Treffpunkt für viele Dichter und Maler, die auf dem Absprung in den Westen waren oder auf der Durchreise. Zudem gab es viel Austausch mit Künstler*innen aus Osteuropa – Leute aus Georgien beispielsweise. Wir wollten als Künstler*innen einfach zusammenarbeiten und gar ein Kunsthaus gründen, was im Osten natürlich nicht geklappt hat.

Man spürt, dass Musik eine wichtige Rolle in ihren Bildern spielt. Welche Bands haben Sie damals gehört und wie stand es um den Punk in der späten DDR?

Wir konnten alle Sender aus dem Westen empfangen, also auch die anarchistischen Piratensender, wie Radio 100. Wir haben immer Kassetten überspielt, und über Kontakte sind wir an die neusten Platten aus Westberlin gekommen. Seitdem ich einen BMW aus den Achtzigern habe, mit einem eingebauten Kassettengerät, kann ich die alten Teile wieder hören.

Musik spielte tatsächlich eine große Rolle, z.B. die der sogenannten anderen Bands im Osten, wie Ornament & Verbrechen. Aber auch die Einstürzenden Neubauten oder Nick Cave and the Bad Seeds waren für mich sehr prägend. Viele Bilder habe ich nach Songs von denen benannt.

Fand der Austausch auch mit Künstler*innen von der anderen Seite der Stadt, also West-Berlin, statt?

Es gab einige wenige Künstler*innen, die rübergekommen sind – der Performancekünstler Käthe B beispielsweise. Der hatte die Idee, überall wo es einen Platz oder eine Straße mit Käthe im Namen gibt, eine Performance zu machen. In Ostberlin gab es mehrere solcher Orte. Christoph Tannert, der heute das Künstlerhaus Bethanien leitet, hatte ihn dahin geholt.

Wir waren gut informiert, was in West-Berlin oder Westeuropa entstand, aber eben auch, was in Osteuropa passierte. Engere Kontakte ergaben sich erst in den Neunzigerjahren, als es für uns möglich wurde zu reisen. In den Neunziger Jahren entwickelten sich auch enge persönliche Kontakte zu Künstler*innen in den Vereinigten Staaten. Wir haben damals das Projekt Collective Task auf die Beine gestellt, das bis heute existiert.

Was ist Collective Task?

Ich habe einen Freund aus New York, der schon 1989 nach Ostberlin kam - Robert Fitterman. Er war ein wichtiger Protagonist aus einer ganz besonderen Dichterszene in New York – der Language Poetry. Robert war sehr interessiert, was hier passierte. Wir haben uns in der Galerie bei Wilfriede Maaß kennengelernt. 1991 unternahmen wir gemeinsam eine Reise durch die USA. Daraus ist dann ein Grafikbuch entstanden mit seinen Texten. Das war der Beginn unserer Zusammenarbeit und Freundschaft.

Seit zehn Jahren gibt es jetzt das Kollektiv. Roberts Idee war es, dass wir und eingeladene interessierte Künstler*innenfreunde, zeitweise eine Gruppe mit immer wechselnden Protagonist*innen bilden. Je einer der beteiligten Künstler*innen stellt eine Aufgabe an alle und dann hat jede*r einen Monat Zeit dazu etwas in egal welchem Medium zu machen. Das ist ziemlich anregend. Wir sind mittlerweile in der fünften Staffel, wurden dazu sogar ins MoMA nach New York eingeladen. Alles findet online statt und es gibt auch eine Website dazu.

Spielt in Ihrer Kunst Ihre ostdeutsche Herkunft eine Rolle?

Anfänglich dachte ich, wir gehören zu dieser großen Weltkunst. Dann gab es aber in den Neunzigern, vor allem von Künstler*innen aus dem Westen diese Abgrenzung. Das hatte verschiedene Gründe, die auch mit der Funktionsweise des Kunstmarktes zu tun haben. Die Herkunft aus dem Osten wurde zu einem so großen Thema. Selbst in der Presse stand immer, woher man kommt, auch wenn man das gar nicht thematisieren wollte.

Ich habe mit meiner Herkunft kein Problem und bin auch ganz froh, dass ich so eine Biografie habe. Es ist mir wichtig, dass ich das Ende der DDR miterlebt habe, dass ich Teil der Bewegung war, die dazu geführt hat, dass die Mauer fiel. Ich merke oft, die Künstler*innen, die vor ‘89 gegangen sind und das nicht hatten, haben ein ganz besonderes, schwieriges Gefühl. Da fehlt irgendwie ein guter Abschluss. Ich durfte Teil der Friedlichen Revolution sein. Wie man das alles bewertet, ist natürlich eine andere Frage. Jede Biografie ist unterschiedlich und jede*r hat diese Epoche anders wahrgenommen.

Hat auch der Wandel der Stadt Berlin Ihre Malerei geprägt?

Ja, absolut. Ich habe Anfang der Neunzigerjahre gemerkt, dass ich mit der Malerei, die ich in den Achtzigern für mich entwickelt habe, nicht zufrieden bin. Das hat nicht mehr so gepasst. In dieser Zeit habe ich viel gesucht und da war Berlin die große Reibungsfläche.

Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?

Es gab Anregungen, durch die ich vieles hinterfragt habe. Was möchte ich eigentlich mit Malerei ausdrücken? – das war mein größter Gedanke. Mich interessierte schon immer die Gratwanderung zwischen Kunst und Pop, also auch Werbung. Das sind Einflüsse, die ich gerne aufgenommen habe.

Ein Freund, Sangare Siemsen, hatte in den Neunziger Jahren in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte das Café Silberstein eröffnet und später die Bar ambulance. Er fragte mich, ob ich mit seiner Plattensammlung, die er als DJ aufgelegt hatte, ein großes Deckenbild für seine Bar machen könnte. Mit diesem Material aus den Klubs der frühen Neunziger Jahre zu arbeiten, war sehr anregend. Daraus habe ich dann die Collagentechnik meiner Malerei entwickelt. Für mich ist es wichtig, dass es im Atelier eine Entwicklung gibt und man einen eigenen Weg geht.

Hat sich die Stadt zum positiven oder negativen entwickelt?

Mich ärgert, dass gerade das verschwindet, was die Stadt attraktiv und international berühmt gemacht hat. Die freien Räume für alle Arten künstlerischer Betätigung, die Projekt- und Ausstellungsräume und vor allem die Ateliers werden regelrecht von einer Kündigungswelle bedroht.

Die hier entstandene internationale Kunstszene, diejenigen Künstler*innen, die ganze Viertel attraktiv gemacht haben, werden nun verdrängt. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass es immer noch Nischen hier gibt, dass neue Ausstellungsräume aufgemacht werden und dass das Potenzial immer noch groß zu sein scheint.

Die Ausstellung im Hamburger Bahnhof ist ja auch eine Reise in die nahe Vergangenheit mit vielen Sehnsucht-Momenten und vielen politischen Werken. Sehen Sie sich selbst als politischen Künstler?

Ich bin kein Aktivist oder so. Ich interessiere mich für Politik und denke, dass jede künstlerische Äußerung, die Öffentlichkeit erlangt, eine politische Äußerung ist.

Und in der Wendezeit?

Doch, da schon. Ich bin in den Achtzigerjahren Teil der kirchlichen Friedensbewegung gewesen und hatte deshalb Probleme in der Kunsthochschule in Weißensee. In der sogenannten Wendezeit waren wir auf der Straße und demonstrierten.

Wie sind Sie überhaupt zur Kunst gekommen?

Der Vater eines Freundes von mir hatte in den Fünfzigerjahren viele Science-Fiction-Bücher aus dem Westen gesammelt. Da gab es eine Reihe, die hieß „Utopia“ - und deren gemalte Cover-Bilder fand ich wahnsinnig spannend. Ich habe mit dem Freund dann diese Hefte getauscht und die Cover vergrößert und exzessiv gemalt. Da war ich so zwölf, dreizehn Jahre alt. Leider habe ich diese Bilder nicht mehr, aber sie waren der entscheidende Input.

Wie waren ihre ersten Erfahrungen mit dem Kunstmarkt? Sie waren einer der ersten Künstler*innen, die bei der legendären Galerie Eigen + Art ausgestellt haben. Wie war das?

Bei Judy Lybke hatte ich 1989 meine erste größere Soloausstellung. Das war noch in den alten Räumen unter sehr speziellen Bedingungen. Später habe ich mit Jochen Hempel und seiner Galerie zusammengearbeitet.

Zurzeit bin ich mit der Berliner Galerie LAGE EGAL verbunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Markt mich unter Druck setzt. Ich mache das, was ich selber möchte. Meine Arbeiten kaufen vor allem Sammler*innen aus Berlin, Deutschland und Frankreich. Viele davon sind echte Kunstliebhaber. Die lieben Kunst und bringen auch Opfer für diese Leidenschaft. Wie auch der Schweizer Sammler, der die Bilder in die Sammlung des Hamburger Bahnhofs gegeben hat.

Wie war denn die Resonanz auf das Bild, wo es jetzt so prominent im Hamburger Bahnhof hängt.

Ich treffe mich bald mit dem Schweizer Sammler und bin gespannt…Viele Freund*innen und Bekannte und auch Künstler*innenkollegen mit einer ostdeutschen Biografie finden es großartig, dass ein Bild von mir Teil der Sammlung der Nationalgalerie der Gegenwart ist.

Es wurde mehrfach bemerkt, dass die Beschriftungen der Kunstwerke historisch genaue Angaben zu der Herkunft der ausstellenden Künstler*innen enthalten und die erklärenden Texte sehr gut sind. Die beiden neuen Direktoren und Kuratoren Sam Bardaouil und Till Fellrath und die Kuratorin Cathrine Nichols bringen damit einen neuen wertschätzenden Ansatz in das Museum und die Stadt. Darauf haben viele in Berlin gewartet.

Gerade wird das neue Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts gebaut. Dort werden die beiden Sammlungen der Nationalgalerie aus Ost und West erstmals wieder gemeinsam unter einem Dach sein. Was würden sie sich denn für so ein Haus wünschen?

Auf jeden Fall freue ich mich, dass es mehr Platz für die Kunst dieser Epoche geben wird. Die Neue Nationalgalerie ist einer der großartigsten Bauten Berlins, aber leider eben auch recht eng. Als Berlin-Patriot hoffe ich natürlich, dass die dramatische Geschichte dieser Stadt über die Kunst neu erzählt wird. Es gab vor Jahren die wunderbare Ausstellung „Der geteilte Himmel“. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass Teile der beiden Sammlungenin einer Schau zusammengebracht wurden. Diese Ausstellung hatte ein Publikumsandrang, den kaum einer der ehemaligen Westberliner Museumsleute für möglich gehalten hatten.

Ich finde es wichtig, dass die Entwicklung Berlins zu einer der bedeutendsten internationalen Kunststädte gespiegelt wird. Dazu müssten beide Sammlungsteile sicher durch bedeutende künstlerische Positionen Osteuropas ergänzt werden. Interessieren würden mich auch, die nach ‘89 angekauften Positionen.

Im Moment tobt die Auseinandersetzung über die ostdeutsche Kunst besonders stark. Glauben Sie, dass sich die Debatte darum irgendwann einmal erledigen und normalisieren wird?

Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Die deutsch-deutsche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein historischer Sonderfall, der sich in Berlin und der Kunst, die hier entsteht noch immer, wie unter einem Brennglas manifestiert. Ich denke, da sind so viele ungelöste Sachen aus der Übergangszeit im Raum. Es geht auch sehr stark um das Gefühl, nicht angenommen und nicht angekommen zu sein. Damit wird die Gesellschaft noch lange zu tun haben.

Aber es gibt auch die regionalen Unterschiede, das darf nicht vergessen werden. Diese Frage nach Ost und West ist größer geworden – es geht auch um West- und Osteuropa. Das ist ziemlich tief in der Geschichte drin. Die damit verbundenen Fragen kann man nicht einfach schnell lösen. Das braucht Zeit.

Würden sie sagen, dass dieser Austausch mit Osteuropa in Sachen Kunst eher abgenommen hat oder zunimmt.

Auf jeden Fall gibt es zunehmend mehr Möglichkeiten des Austauschs. Auf Biennalen und der documenta sieht man, dass die Kurator*innen interessante Positionen aus den osteuropäischen Ländern erfassen und ausstellen. Und da bin ich immer wieder erstaunt, was es dort in den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren schon gab. Selbst auf dem Kunstmarkt kann sich die Kunst aus Osteuropa behaupten. Es gibt gute Galerien, wie beispielsweise die von Gregor Podnar.

Spielt Social Media heutzutage eine wichtige Rolle für Sie als Künstler?

Ich versuche Social Media für die Arbeit zu nutzen und es ist für mich interessant zu sehen, was andere machen. Aber ich will da auch nicht übertreiben. Es ist sehr zeitkonsumierend.

Welche Themen bewegen Sie im Moment?

Immer wieder kommen wichtige Impulse aus der zeitgenössischen Musik.Zurzeit sind mir die Ästhetik der Sex Pistols und der Arctic Monkeys wichtig. Ich verarbeite aber diese Themen in meiner Kunst sehr frei. Die Referenzen zu anderen Künstler*innen, wie z.B. Duchamp sind ein weiterer thematischer Schwerpunkt.

An welchen Werken und Projekten arbeiten sie gerade?

Gerade habe ich ein neues Projekt mit Robert Fitterman abgeschlossen. Robert hat Textfragmente aus Heavy-Metal Songs neu zusammengestellt. Viele davon haben eine Naturthematik, wodurch ein interessanter, eigenartiger Kontext entsteht. Daraus haben wir eine besondere Collective-Task-Edition, mit sieben LPs, Grafik und Textbuch entwickelt. Eine davon ist jetzt im Buchladen König im Hamburger Bahnhof erhältlich. Und gerade planen wir gemeinsam ein neues Projekt – es wird um traurige Texte, die Musik und meine Bilder dazu gehen. Das sind sehr melancholische und schöne Inputs für mich.

Das Interview führten Kevin Hanschke und Ingolf Kern.