Im November 2024 lud das 4A_Lab zu einer interdisziplinären Akademie nach Berlin. Im Austausch mit Forscher*innen, Expert*innen und einem interessierten Publikum wurden am Beispiel der Sammlungen der SPK Denkweisen über pflanzliche und nicht-menschliche Lebensformen untersucht und deren Rolle in künstlerisch-ästhetischen Praktiken beleuchtet.

Pflanzen im Licht der Kunst und der Archive

4A_Lab Academy Ecological Entanglements across Collections - Plant Lives and Beyond

Vom 4. bis 8. November 2024 fand die interdisziplinäre 4A_Lab Academy „Ecological Entanglements across Collections - Plant Lives and Beyond“ in Berlin in Zusammenarbeit zwischen dem Kunsthistorischem Institut in Florenz, Max-Planck-Institut und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz statt. Die Akademie knüpfte an die ökologische Wende in den Geisteswissenschaften an und untersuchte die Rolle des Pflanzenlebens in künstlerischen und ästhetischen Praktiken, in der menschlichen Wissensproduktion und im theoretisch-kritischen Denken über Geschichten, Gemeinschaften und Geographien hinweg. Durch eine Reihe von Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops, Sammlungsbesuchen, öffentlichen Führungen auf Deutsch und Englisch sowie Performances an sieben Orten der SPK lud die Akademie die Teilnehmer*innen ein, im Dialog mit den Sammlungen der SPK die Verflechtungen des Menschen mit pflanzlichem und nicht-menschlichem Leben gemeinsam (neu) zu denken und zu erforschen.

Nun sind die ersten Videoaufzeichnungen von ausgewählten Vorträgen und Diskussionen sowie eine Bildergalerie online verfügbar – Zeit für eine Nachlese. Die Akademie kann nicht als abgeschlossen gelten, denn sie regte vielmehr an, die vielfältigen Themen der transregionalen und interdisziplinären Begegnungen und Diskussionen aktiv weiterzudenken. In diesem Sinne fährt auch das von der Kunsthistorikerin Dr. Hannah Baader geleitete 4A_Lab: Art Histories, Archaeologies, Anthropologies, Aesthetics, das seit 2019 als Forschungs- und Stipendienprogramm des Kunsthistorischen Instituts in Florenz – Max-Planck-Institut in Kooperation mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz exzellente Nachwuchswissenschaftler*innen nach Berlin bringt, mit seiner Arbeit fort. Mit der Akademie war es an der Zeit, die Forschung zum Thema Pflanzenleben und dessen vielfältige Verflechtungen mit Kunst und Ästhetik, Geschichte, Biologie, Ökonomie, sowie der Rolle des Anthropozän mit Gästen und Publikum zu diskutieren – über einzelne Kunstwerke ebenso wie über die vielen Formen von Verbundenheit und existenzieller Abhängigkeit des Menschen von vegetabilem Leben. Diese Perspektiverweiterung verschaffte neue Einsichten – auch in Sammlungen und Archive der SPK.

Fünf Tage, sieben Orte, acht Formate

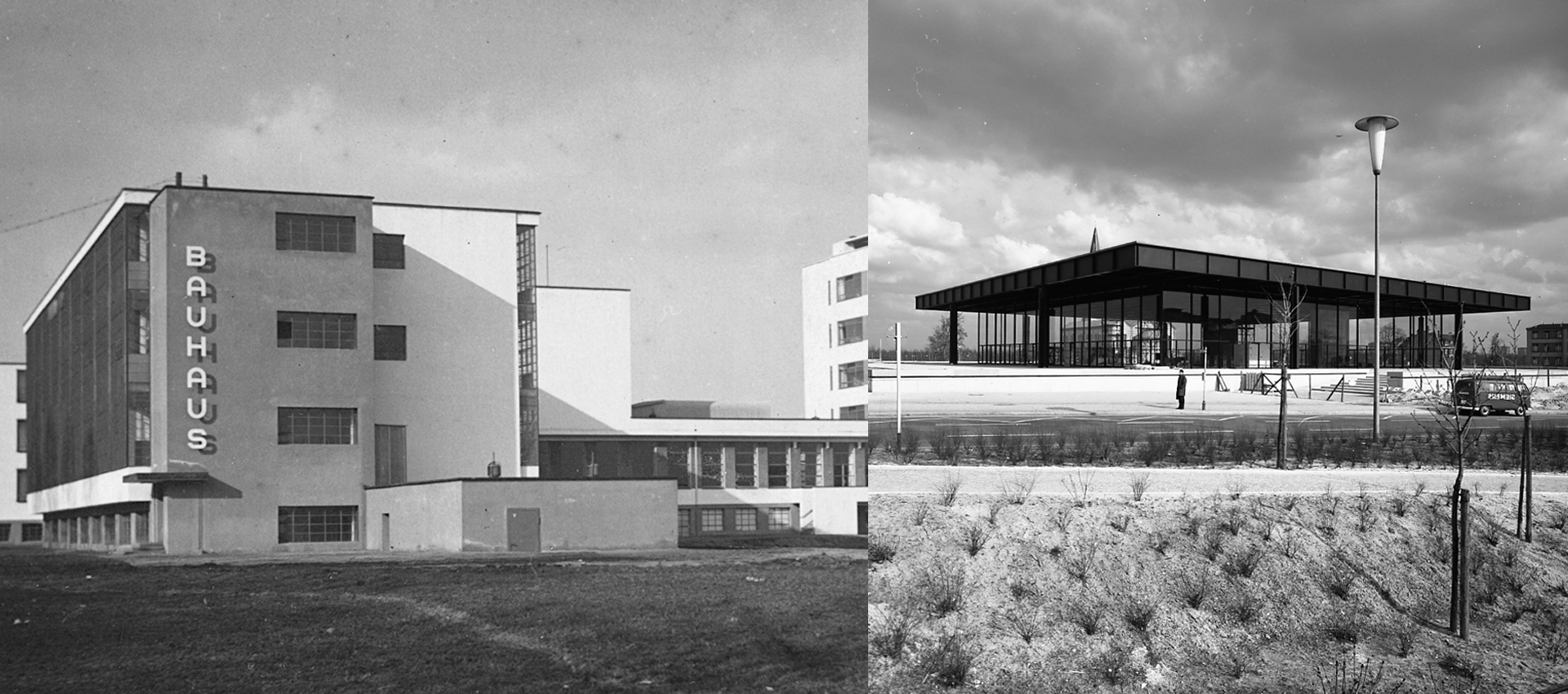

Die 4A_Lab Academy widmete sich an fünf Tagen täglich einem neuen Thema und unterschiedlichen Sammlungen: Vom Forschungscampus Dahlem über das Ibero-Amerikanische Institut, den Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, die Staatsbibliothek zu Berlin, die Gemäldegalerie und das Staatliche Institut für Musikforschung, Musikinstrumenten-Museum, bis hin zum Museum für Fotografie sowie zur Paläobotanik-Sammlung des Museums für Naturkunde. Das Publikum erhielt spannende Einblicke in die reichhaltige Forschungs- und Museumslandschaft Berlins. Panels, Vorträge, Workshops, Sammlungsbesuche sowie künstlerische, auditive und musikalische Performances schufen Synergien zwischen unterschiedlichen Perspektiven und Wissensformen.

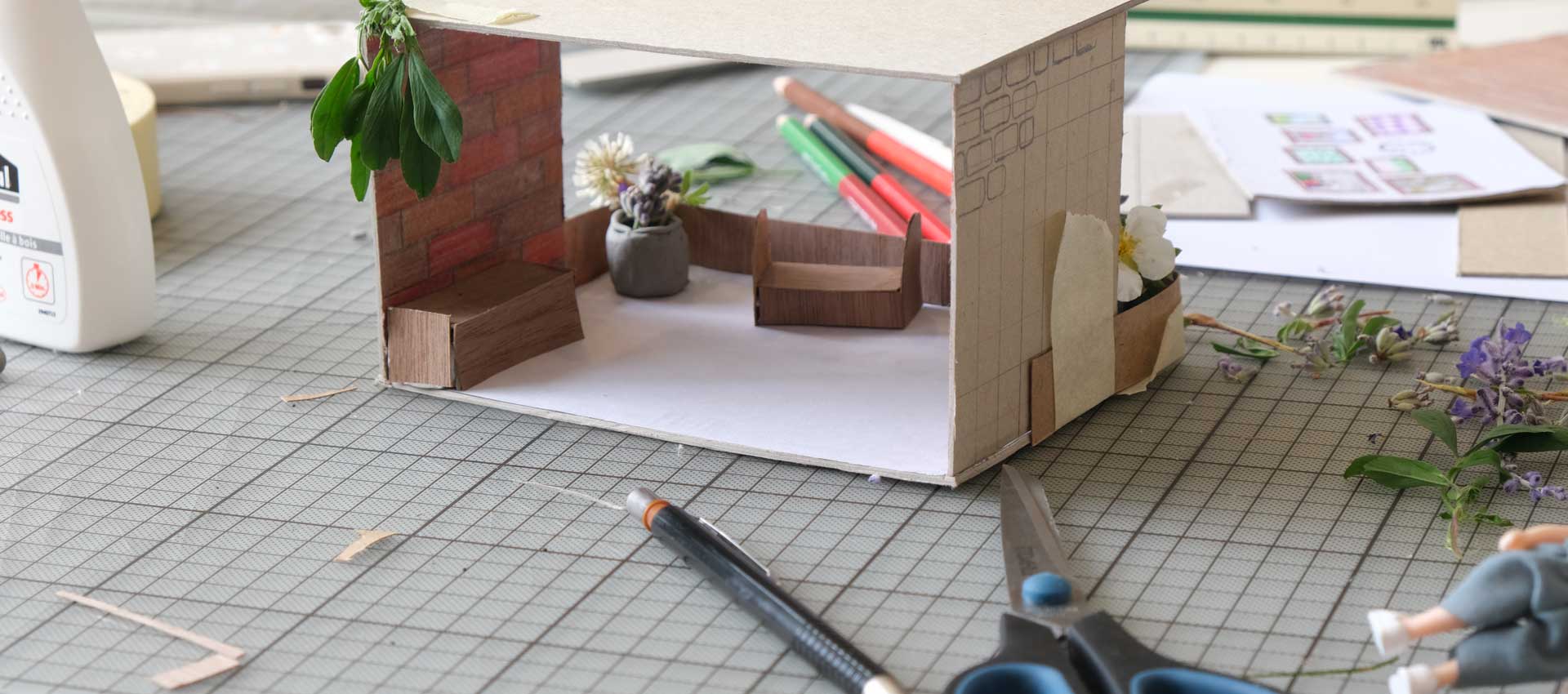

Im Auftaktworkshop wurden Diskussionen zu einer kritischen Neubewertung des Umweltdenkens geführt, seine Rolle in der Kunst und der Wissenschaftsgeschichte beleuchtet, seine Prägung durch religiöse Überzeugungen und politische Konstellationen befragt, seine Rolle in Formen kolonialer Herrschaft analysiert und in Beziehung gesetzt zu Botanik und Biologie der Pflanzen– reflektiert in Vorträgen zu „Discourses, Imaginations, and Common Sense“

Der zweite Tag konzentrierte sich auf ökologische Perspektiven und die kritische Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe in der Kunst der Gegenwart „Environmentalism in Contemporary Art after 1970“.

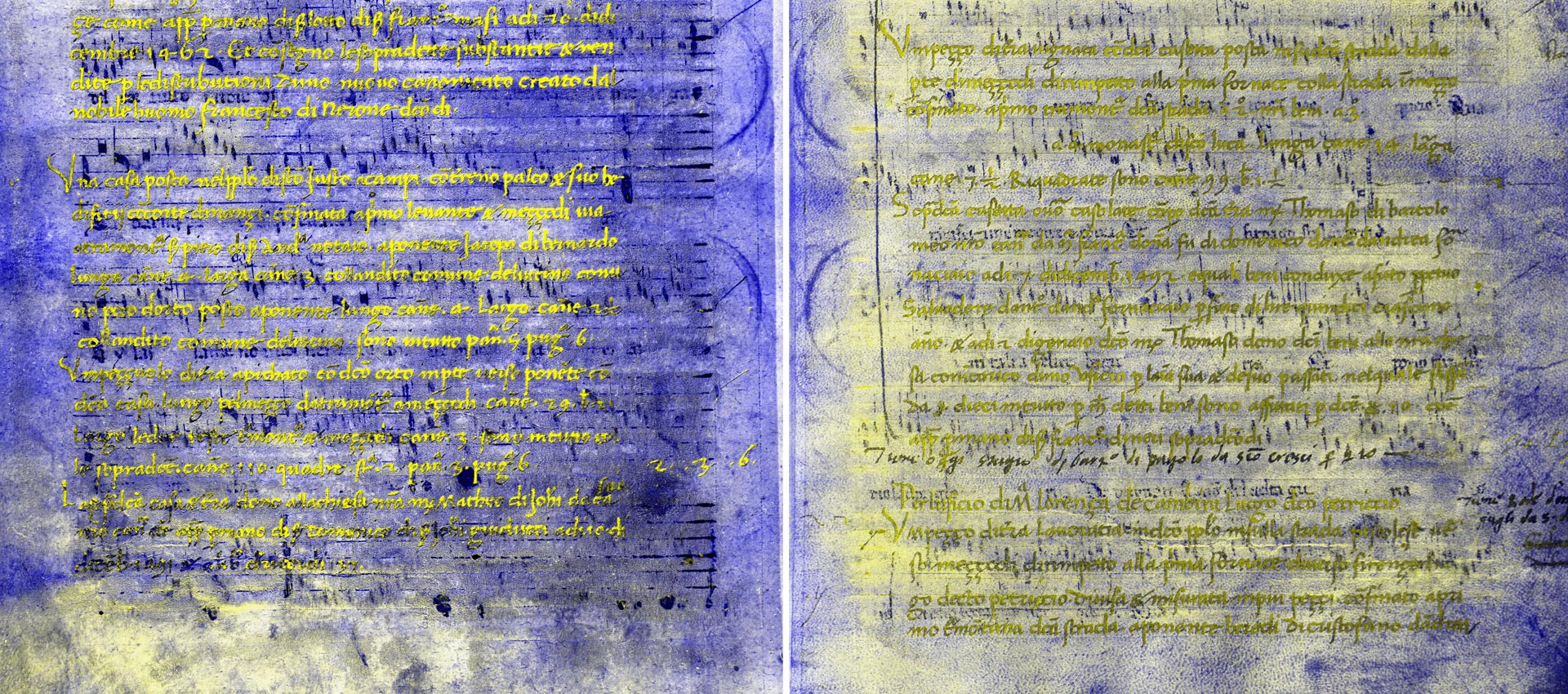

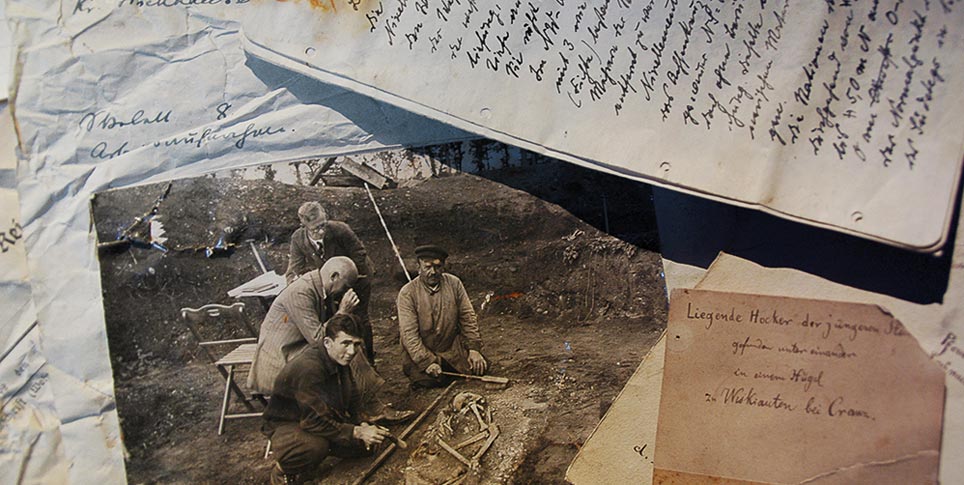

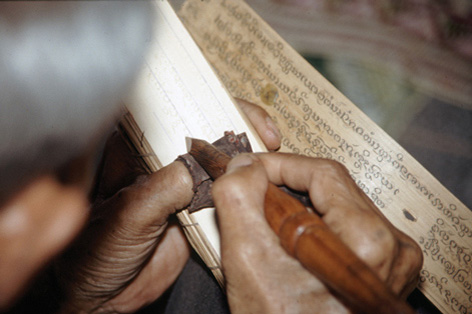

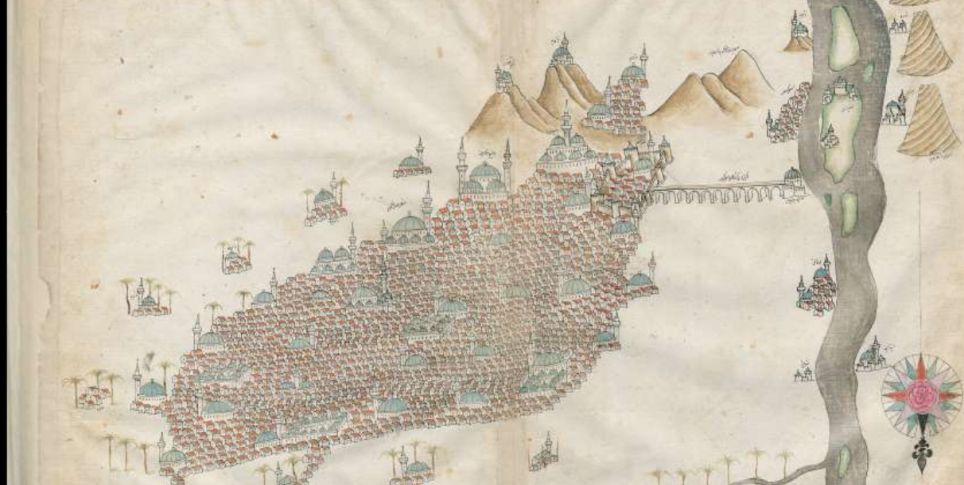

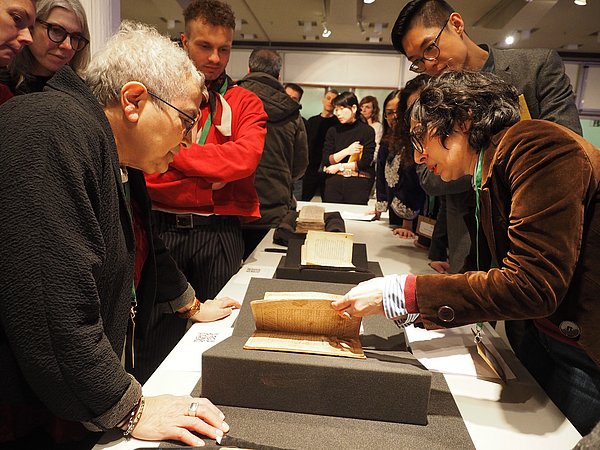

Der dritte Tag war dem Zusammenhang zwischen „Vegetability, Power and Resistance in and across Asia 1600–1850, as Paradise Drama“ gewidmet. Hier diskutierten Wissenschaftler*innen die Bedeutung von Gärten als religiöse, spirituelle und politische Orte in der Geschichte Asiens, begleitet von einem Sammlungsworkshop zu einzigartigen Manuskripten in der Orientabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin.

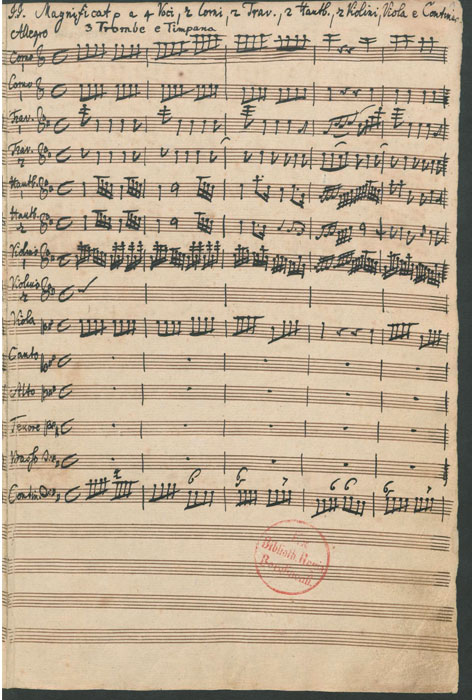

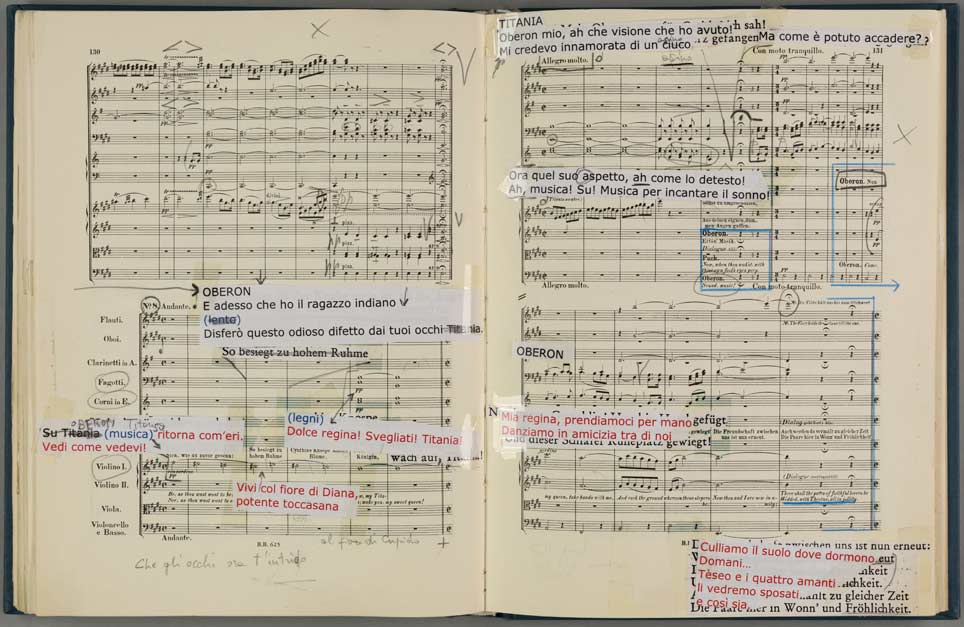

Tag vier befasste sich mit der „Kommunikation“ zwischen pflanzlichen/nicht-menschlichen Lebensformen und „Plants, Sensory Interactions and Language in Early Modern Europe“, im Zuge dessen der historischen Bedeutung von Wahrnehmungen, Geräuschen, Gerüchen, Musik in und durch die Natur der Pflanzen vor der Moderne nachgegangen wurde. Dies führte die Teilnehmer*innen zu den Sammlungen der Berliner Gemäldegalerie und den Beständen des Staatlichen Instituts für Musikforschung und des Musikinstrumenten-Museums.

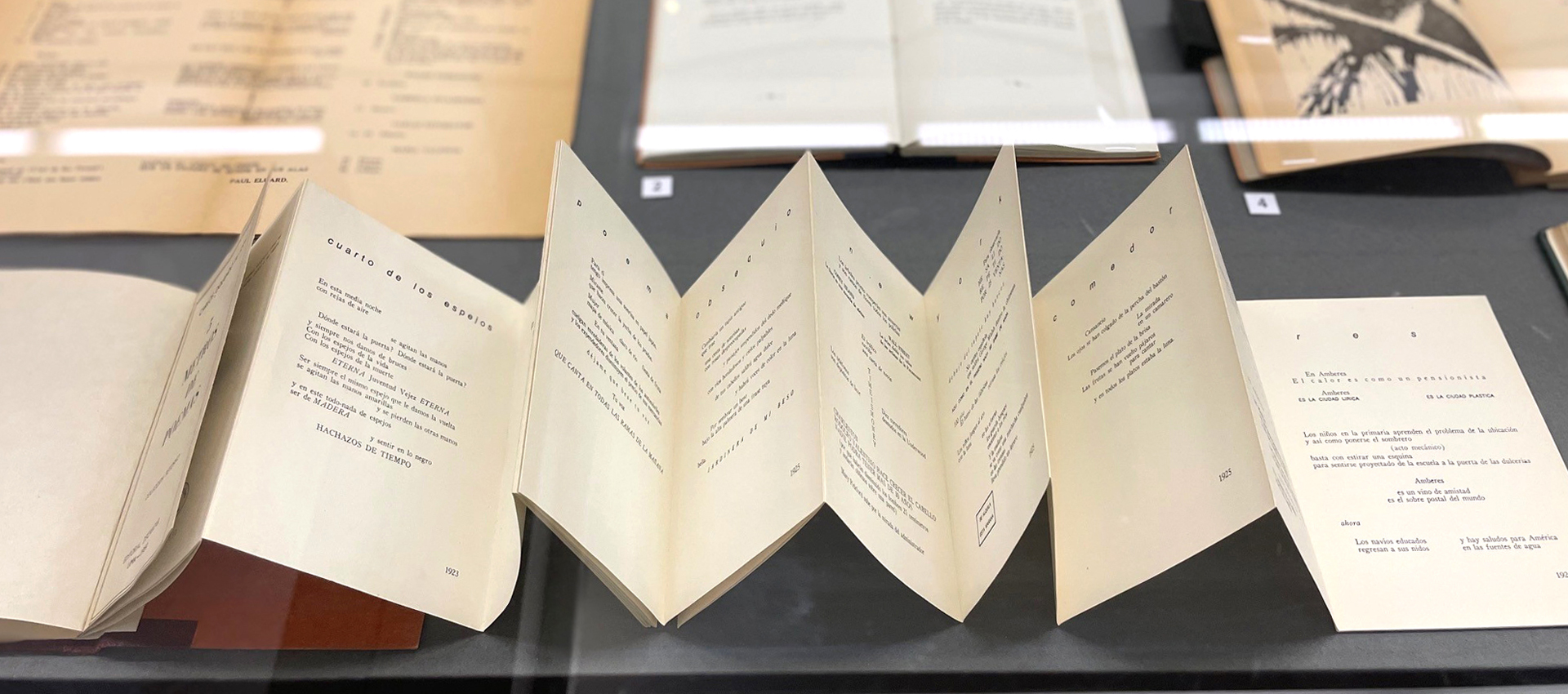

Tag fünf widmete sich schließlich der „Plant Photography, Coloniality, and Art in and after the 1920s“ und umfasste eine Präsentation ausgewählter Objekte aus der Fotografischen Sammlung der Kunstbibliothek.

Eine Podiumsdiskussion, die sich kritisch mit Disziplinen, Wissenssystemen und kuratorischer Praxis auseinandersetzte, schloss die 4A_Lab Academy ab.

Die vielfältigen thematischen und methodischen Ansätze dieser besonderen Woche, die auch der Frage nachging, was anhand von Kunstobjekten und ästhetischen Praktiken sowie ihrer Geschichte – transregional von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart – für die Zukunft gelernt werden kann, regten einen nachhaltigen Austausch zwischen den Forschenden, Expert*innen und Kurator*innen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und darüber hinaus an.

Weiterführende Links

- Website des 4A_Lab – Startseite

- Website zur 4A_Lab Academy inkl. Konzepttext und Programm

- Programmbroschüre

- Bildergalerie

- Website zur Event-Dokumentation der 4A_Lab Academy mit Video-Aufzeichnungen ausgewählter Vorträge im Rahmen der Panels

- Artikel zum 4A_Lab im SMB Blog „Museum and the City"

- Veranstaltungen und Workshops des 4A_Lab