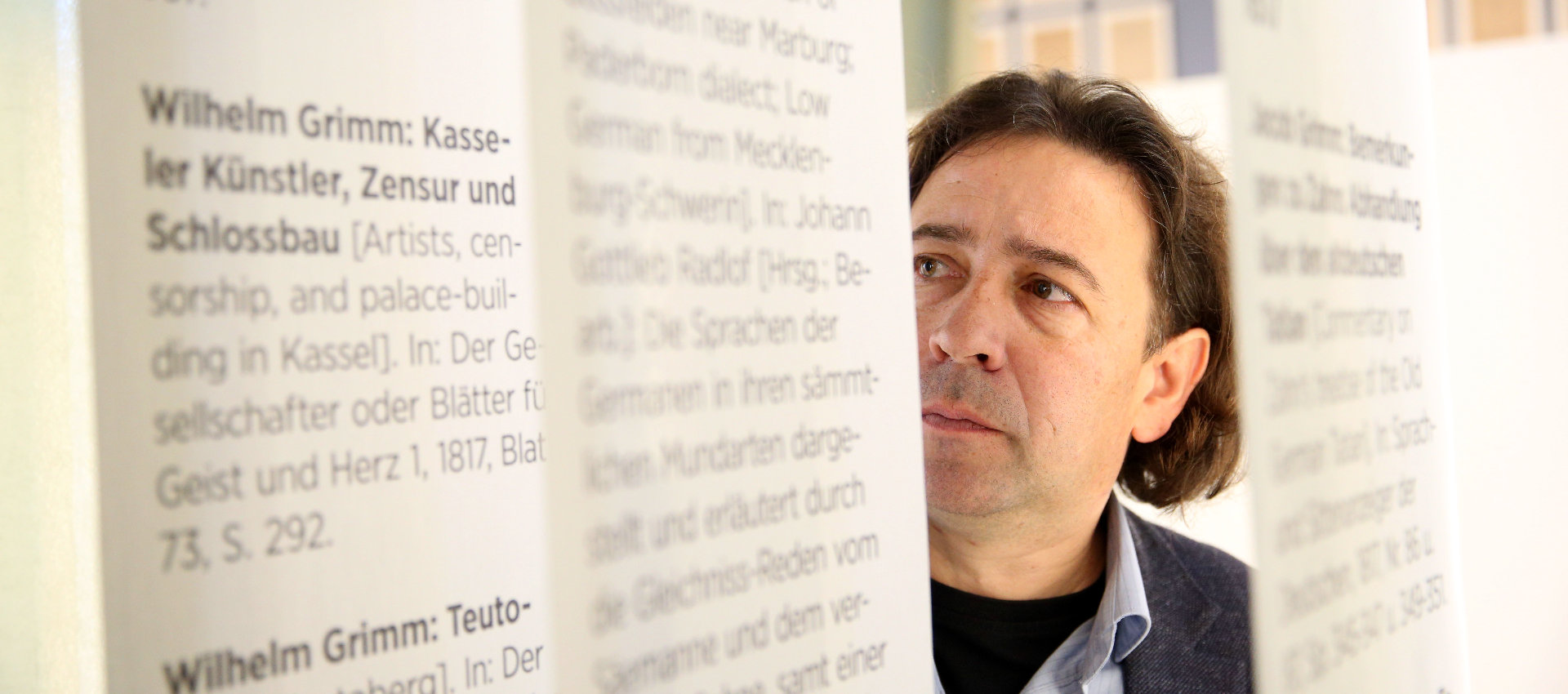

Hidden Gems heute mit Christian Mathieu, Forschungsreferent in der Generaldirektion der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB)

Wie lange sind Sie schon bei der SPK tätig und was sind Ihre Aufgaben?

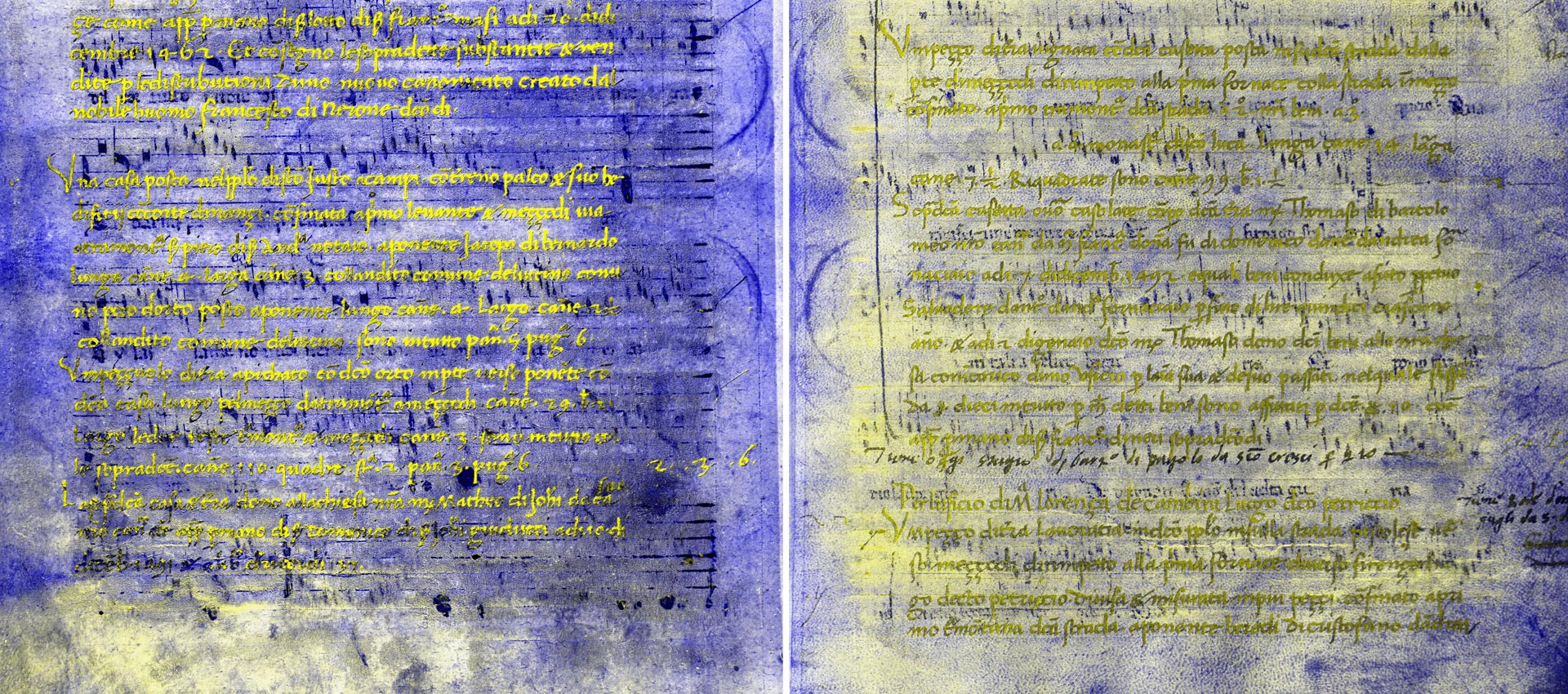

Mathieu: Nach meinem Studium der Geschichte und Kunstgeschichte arbeitete ich acht Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität des Saarlandes, wo ich 2006 mit einer Studie zur Kultur- und Umweltgeschichte Venedigs in der Frühen Neuzeit promoviert wurde.

Nach meinem Referendariat an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und der Bayerischen Staatsbibliothek München sowie einer kurzen Zwischenstation als Referent für Forschungsinfrastrukturen im Präsidium einer mittelgroßen Volluniversität bin ich 2012 nach Berlin gewechselt. Mehr über mich erfahren Sie auf Orcid.

Im Rahmen meiner inzwischen mehr als zwölfjährigen Tätigkeit als Forschungsreferent in der Generaldirektion der Staatsbibliothek zu Berlin bin ich im Wesentlichen dafür zuständig, die für ein wissenschaftliches Thema „richtigen“ Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Konkret bedeutet dies z.B., die Vernetzung der Staatsbibliothek insbesondere mit der Berliner Forschungsszene auszubauen, gemeinsame Themenfelder zu entwickeln oder für externe Kooperationsideen Resonanz in unserem Haus zu erzeugen.

Zudem versuche ich, durch eigene drittmittelgeförderte Projekte – nicht selten auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz – oder Beratung von Vorhaben aus dem Kollegium das Profil der Staatsbibliothek als Forschungsbibliothek zu akzentuieren.

Dabei ist mir der gesellschaftliche Wissenschaftstransfer ein besonderes Anliegen, wie etwa die in Kooperation mit Angehörigen mehrerer Universitäten organisierte langjährige Vortragsreihe ‚Die Materialität von Schriftlichkeit – Bibliothek und Forschung im Dialog‘ oder unser neues Format ‚Schrift.Bilder.Schrift. Notationssysteme im Vergleich‘ dokumentieren.

Was ist Ihr Lieblingsort in der SPK und wieso und was machen Sie da am liebsten?

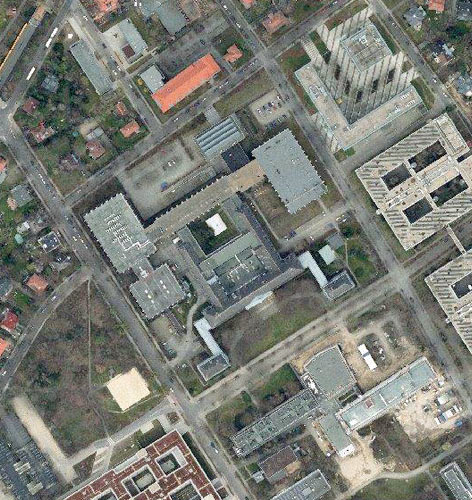

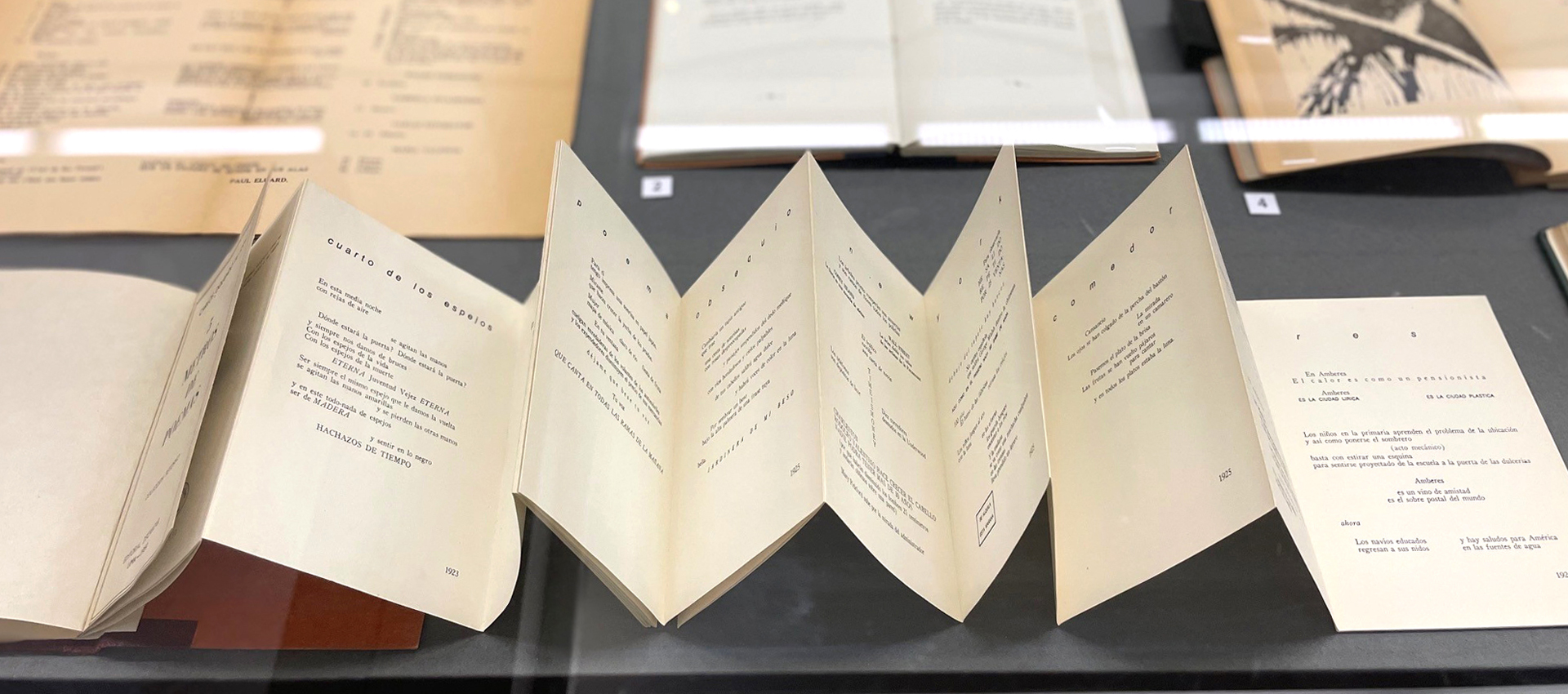

Die von mir präsentierte Perle ist keineswegs versteckt, sondern ganz leicht zu finden. Denn einer meiner Lieblingsplätze in unserem an besonderen Orten nicht armen Haus Potsdamer Straße liegt inmitten der so genannten Leselandschaft, unseres von Hans Scharoun entworfenen und in Wim Wenders‘ Film Der Himmel über Berlin kongenial inszenierten spektakulären Lesesaals.

Die Rede ist von Günther Ueckers Schweigeskulptur (Wassertropfen) am Südende des Raums. Mit diesem Werk des weltbekannten Düsseldorfer ZERO-Künstlers kann ich mich gleich in mehrerer Hinsicht verbinden: Zum einen spricht mich Guenther Ueckers Ästhetik ohnehin sehr an, zum anderen ist die Monopteros-Form seiner Skulptur von großer Bedeutung für das Schaffen des von mir ebenfalls hochgeschätzten Barock-Architekten Francesco Borromini (wie Martin Raspe in seiner Dissertation zeigen konnte).

Zudem ist es ja nicht weit vom Monopteros in der Leselandschaft zum Monopteros im Englischen Garten – und damit an schöne private Erinnerungen aus Münchener Tagen. Schließlich rankt sich auch noch eine kuriose Geschichte um dieses Kunstwerk, das sein Schöpfer mit folgenden Worten beschreibt:

„Die Skulptur besteht aus zwei runden Wasserbecken von drei Meter Durchmesser. Die Wasserbecken befinden sich untereinander. Das obere Wasserbecken wird von sechs Säulen gestützt. Die Konstruktion ist aus Bronze gefertigt. Vom oberen, stillen Wasser tropft aus dem Mittelpunkt des Beckens ein Wassertropfen in das untere Becken. Durch den Aufprall des Tropfens entstehen Wellenringe, die zum äußeren Beckenrand und zurück zum Mittelpunkt verlaufen.“[1]

Jedoch wirkt dieser Effekt offenbar auf nicht wenige Menschen als akustischen Wasserfolter, weshalb die Skulptur bereits kurze Zeit nach ihrer Aufstellung trockengelegt werden sollte. Andere Stimmen führen diesen Schritt dagegen nicht auf die Tropfgeräusche zurück, sondern vielmehr auf die häufige Verstopfung der Anlage aufgrund des hohen Härtegrads des Berliner Trinkwassers.

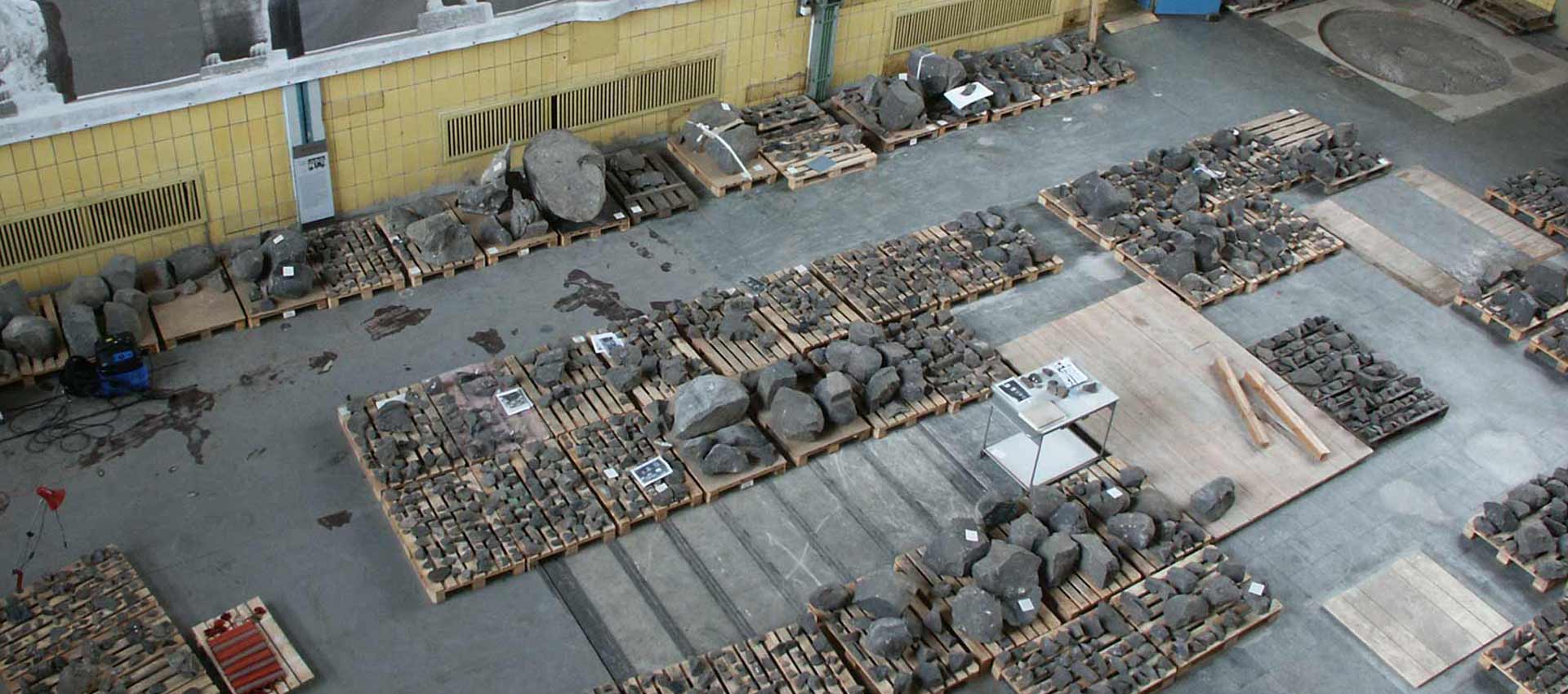

Damit komme ich auch schon zu meiner Lieblingsbeschäftigung an diesem Ort: Ich denke bei jedem Gang durch die Leselandschaft an ein Projekt zurück, das mir auch ein Jahr nach seinem Abschluss nach wie vor größtes Vergnügen bereitet. Gemeinsam mit der Medienwissenschaftlerin Hannah Wiemer und dem Berliner Hörverlag speak low hat die Staatsbibliothek nämlich die auditive Signatur ihres Scharoun-Gebäudes vermessen und auf der mehrfach preisgekrönten Doppel-CD Sounds of Stabi mit einer Gesamtlaufzeit von 557 Minuten dokumentiert.

Ziel unseres – größtenteils auch im kostenfreien Download veröffentlichten – Akustik-Projekts ist es, dem spezifischen Inspirations- bzw. Kreativitätspotential, dem charakteristischen Fluidum dieses ikonischen Bibliotheksgebäudes nachzuspüren, in dem Tag für Tag ungezählte wissenschaftliche wie literarische Texte entstehen und das für das Schreiben nicht weniger Menschen von essentieller Bedeutung ist.

[1] Barbara Wilk-Mincu: ‚Kunst am Bau‘ der Staatsbibliothek (Haus 2): Folge 5, Günther Uecker: Wassertropfenskulptur, in: Mitteilungen der Staatsbibliothek (PK), N.F. 3 (1994), S. 33-47; hier S. 33 f.

Hidden Gems

In der Reihe Hidden Gems stellen sich Mitarbeitende der SPK vor und zeigen ihre (mehr oder weniger) geheimen Lieblingsorte in der Stiftung.

Lust bekommen, Teil des SPK-Kosmos zu werden? Auf LinkedIn finden Sie alle offenen Stellenausschreibungen in der gesamten Stiftung.