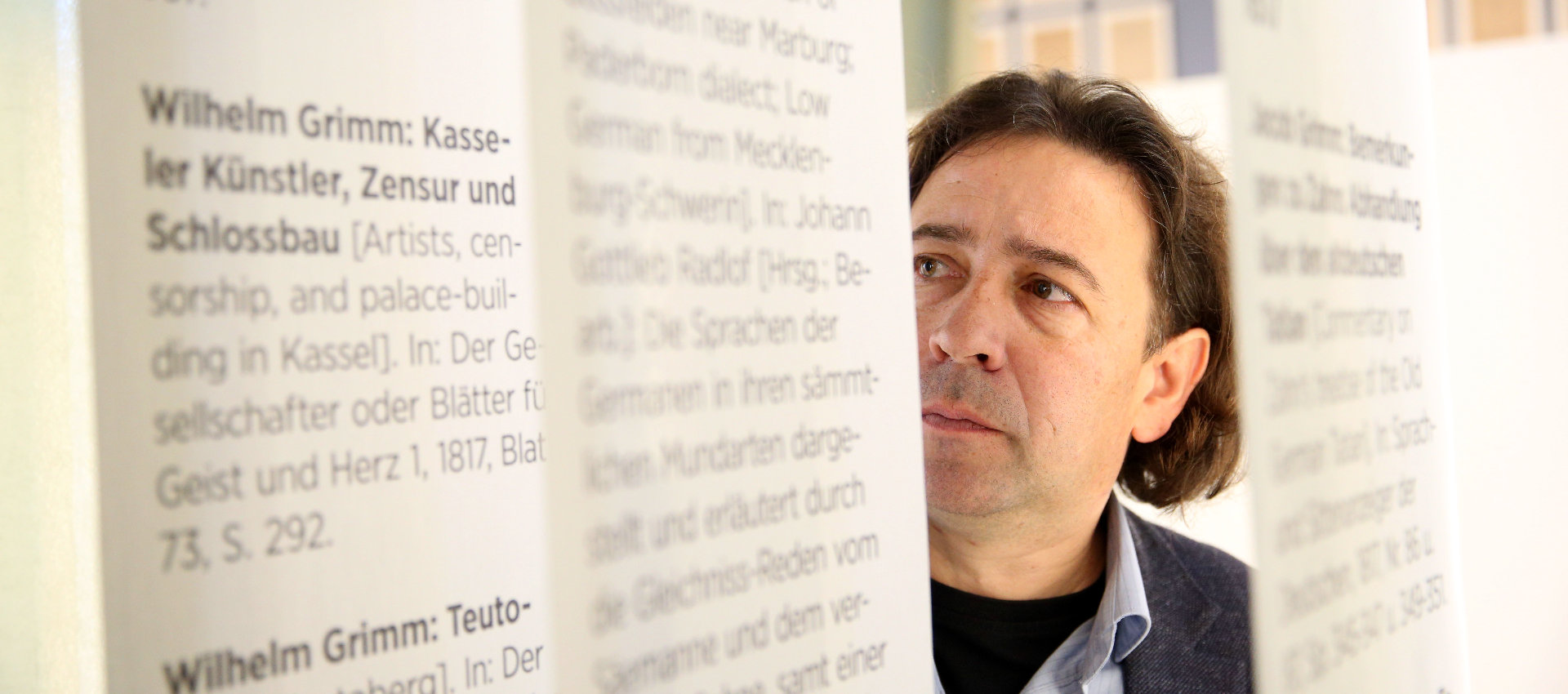

Hätte man vor Corona nur einmal in diese Akten geschaut: Der Virologe Klaus Stöhr stöbert in den historischen Unterlagen zur Spanischen Grippe

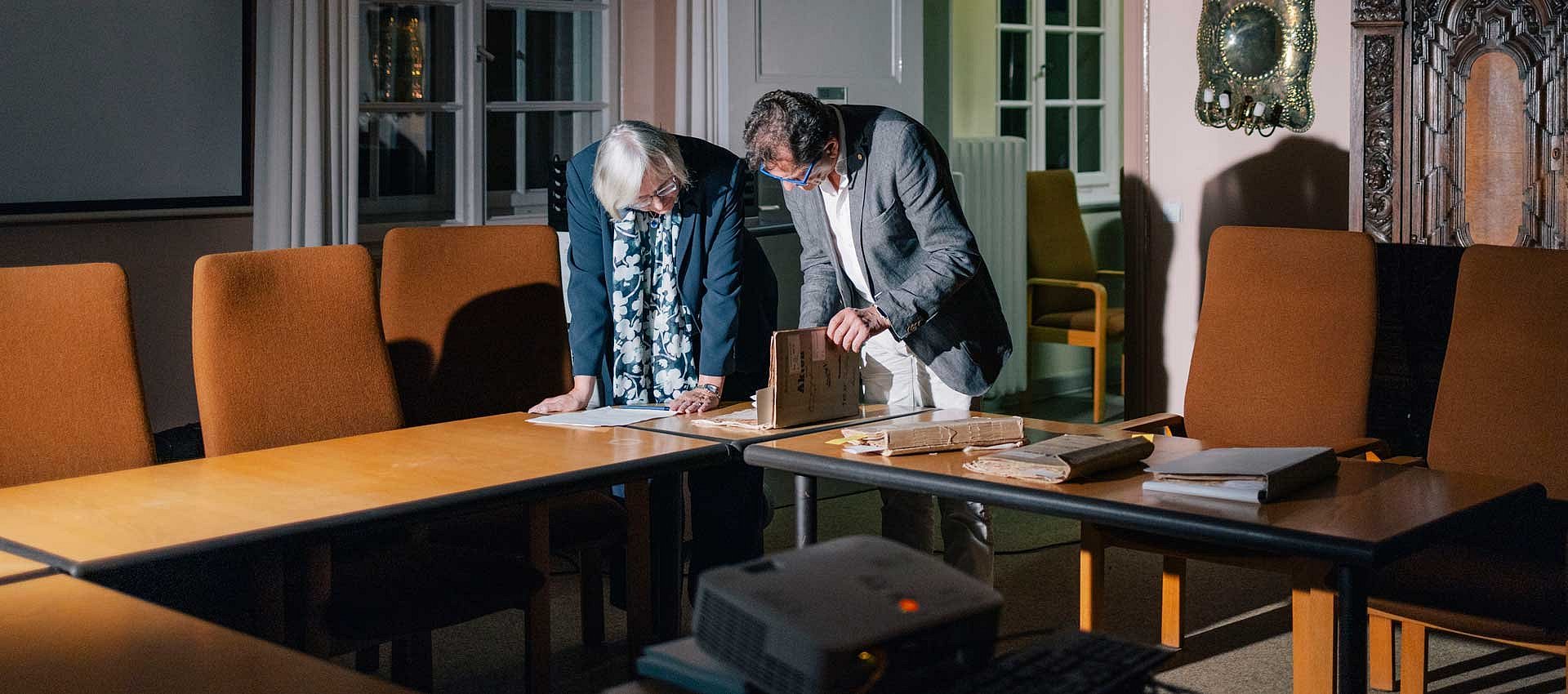

Als der Epidemiologe Klaus Stöhr, den man hierzulande vor allem als sachkundigen Experten zur Coronapandemie aus den Medien kennt, vor dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz ankommt, ist es bereits dunkel. Die nebelhaften Konturen lassen das riesige Haus um diese Uhrzeit wie ein geheimnisvolles Schloss erscheinen. Eines indes, in dem nie ein König gewohnt hat. Auf seinem Giebel thront der Adler des Freistaates Preußen.

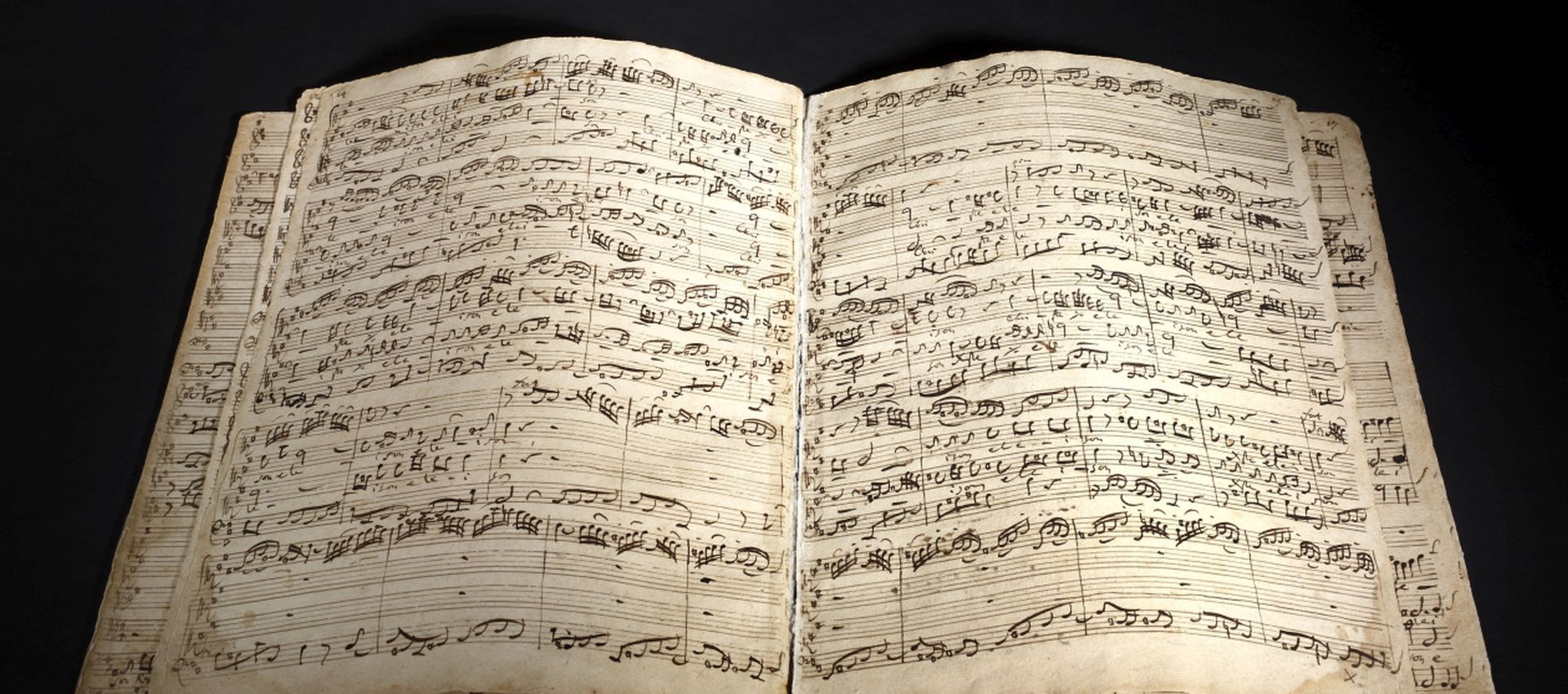

Vor genau 100 Jahren wurde das Haus im Beisein des preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun als „Preußisches Geheimes Staatsarchiv“ seiner Bestimmung übergeben. Doch seit der Auflösung Preußens ist es ein Staatsarchiv ohne Staat – aber eines mit vielen Schätzen. Hinter dem prächtigen Eingangsgebäude lagern in einem Magazinbau sowie in einem Außenmagazin am Berliner Westhafen 35 Kilometer Akten aus der wechselvollen Geschichte Brandenburg-Preußens vom 12. bis zum 20. Jahrhundert.

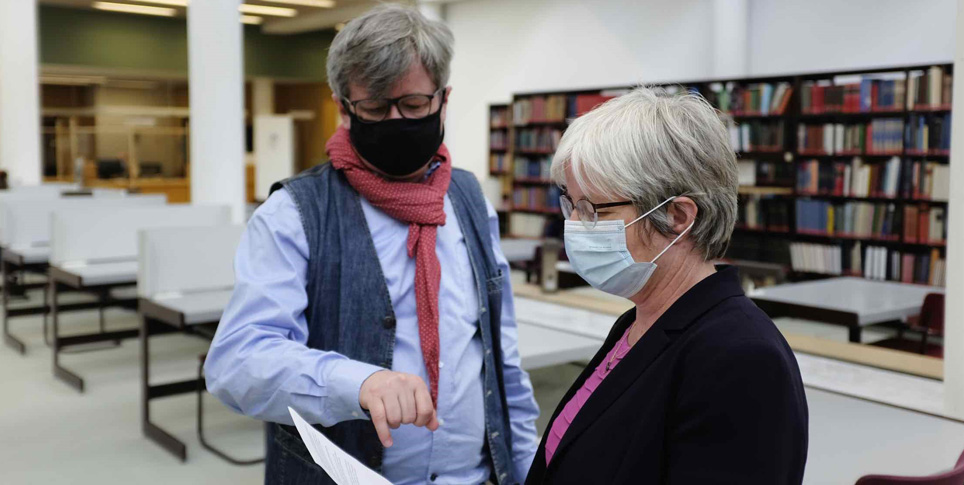

Stöhr durchschreitet das Tor und wird bereits von Ulrike Höroldt, der Direktorin des Archivs, erwartet. Das „Geheimarchiv“, das so geheim gar nicht ist, sondern jedem interessierten Besucher offensteht, hat Stöhr neugierig gemacht. Schnellen Schrittes eilt er mit der Direktorin durch die langen Flure des Gebäudes, das von innen weniger an ein Schloss als an eine Prager Versicherungsanstalt erinnert und auch sonst einen spröden, etwas kafkaesken Charme versprüht.

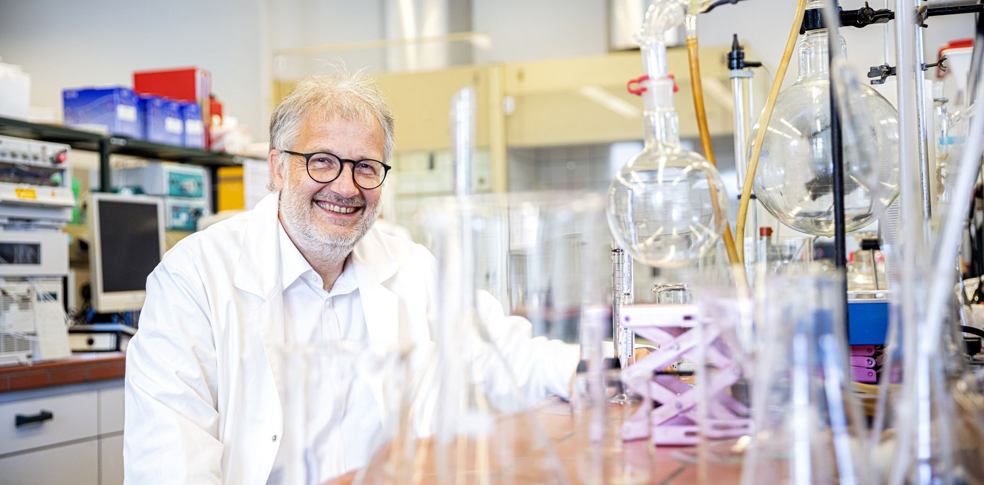

Angekommen im großen Besprechungszimmer, warten auf Stöhr mehrere Aktenmappen zu seinem Spezialgebiet: der Influenza, gemeinhin Grippe genannt. Der promovierte Tiermediziner war fünfzehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die WHO tätig, unter anderem als Leiter des globalen Influenza-Programms.

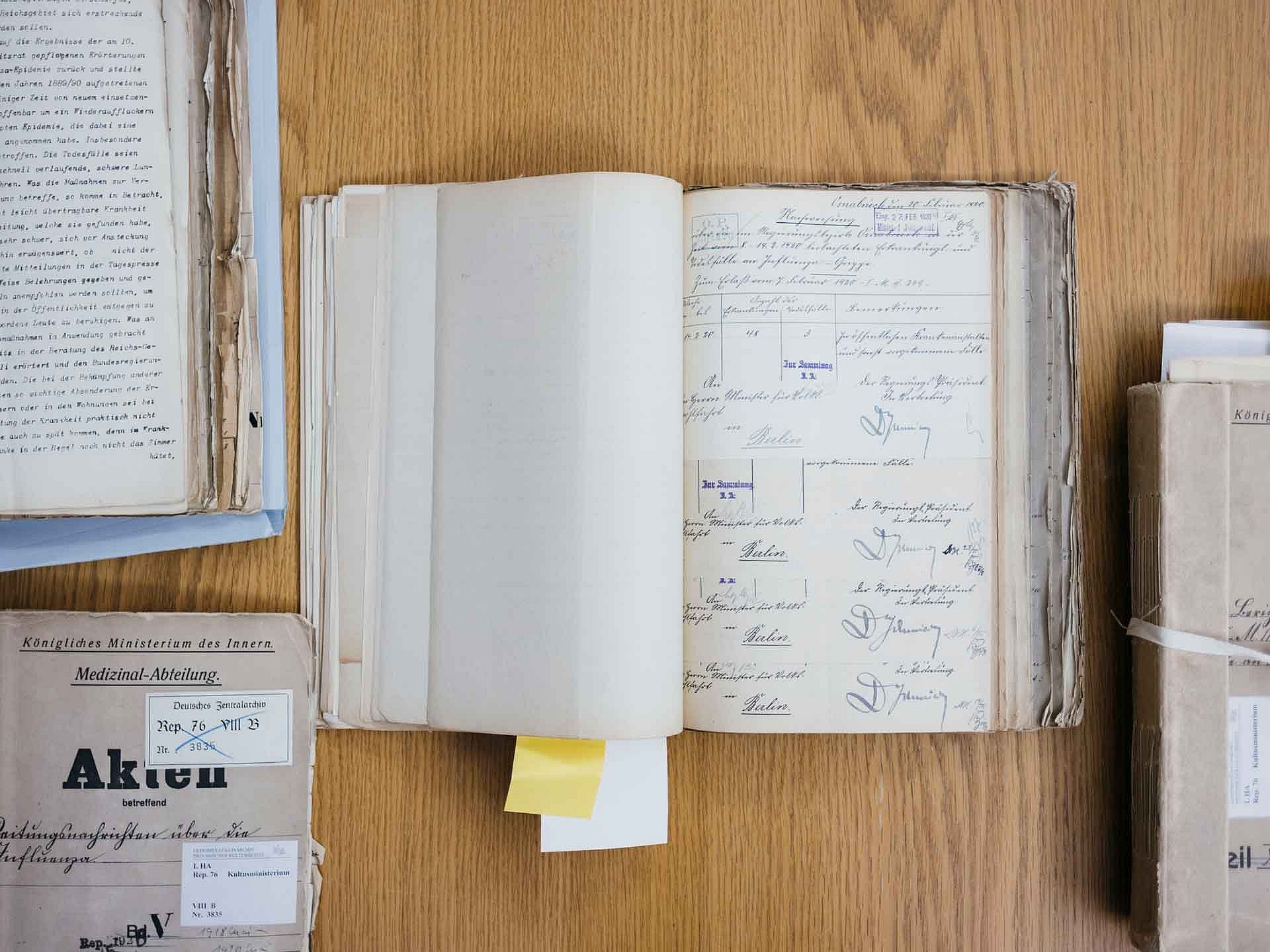

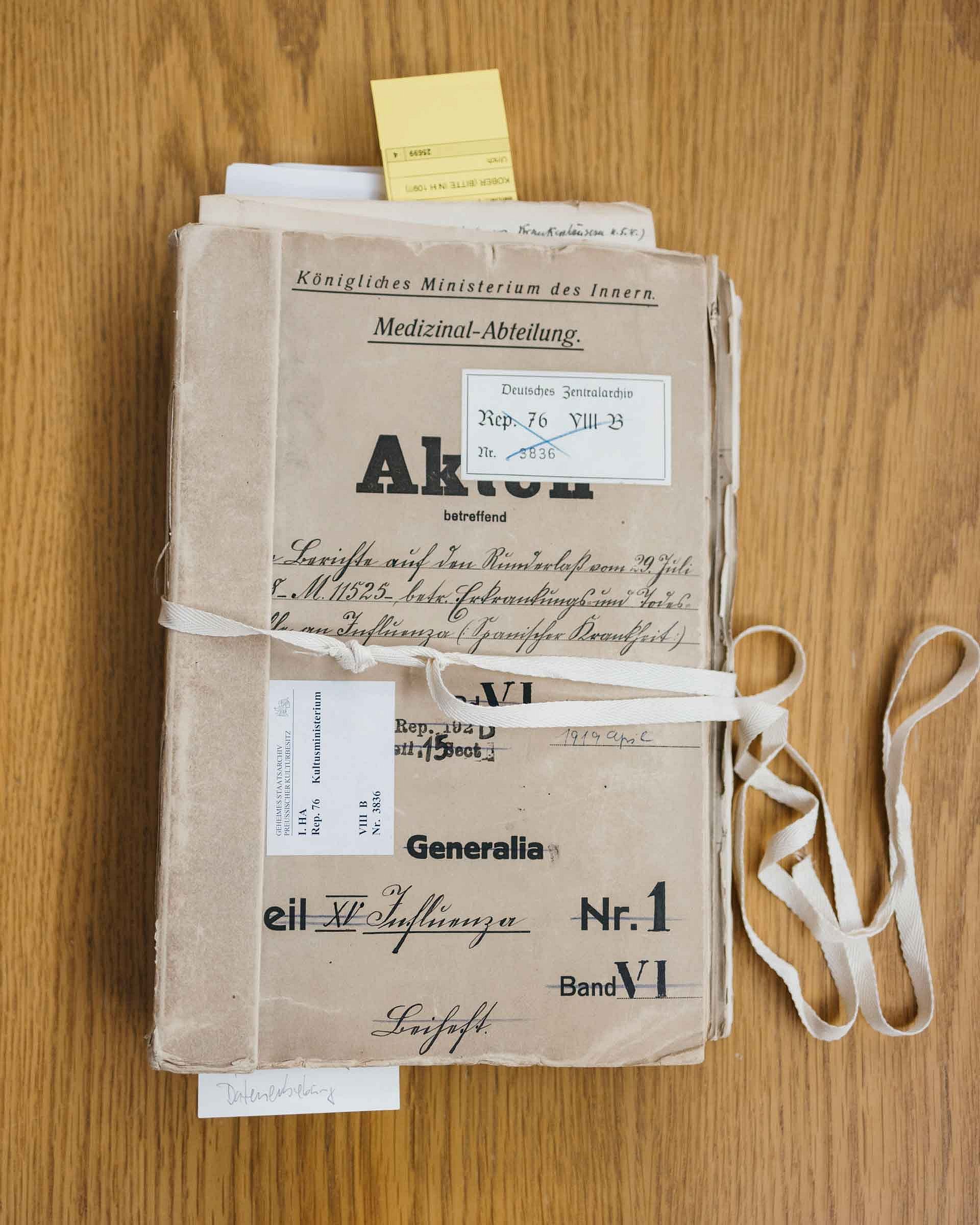

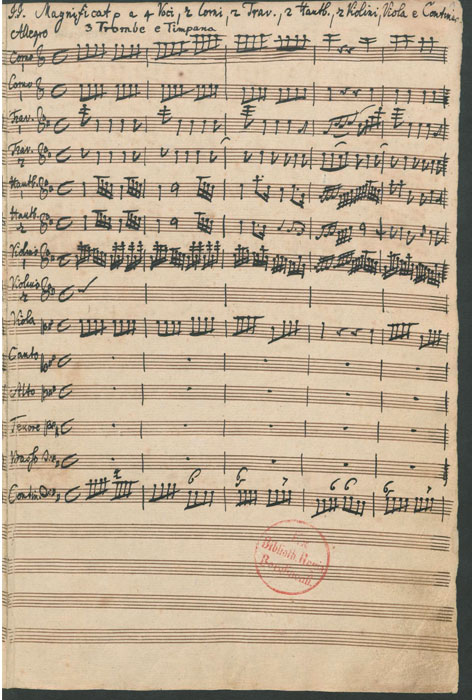

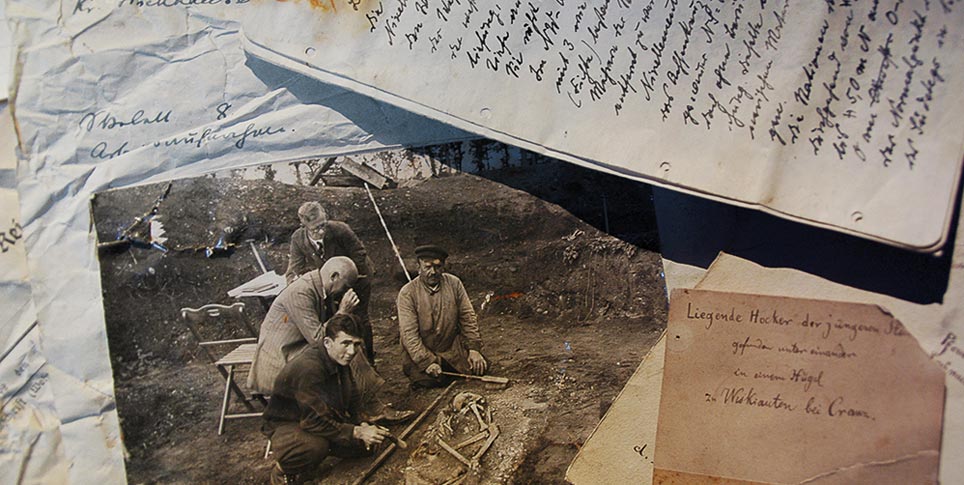

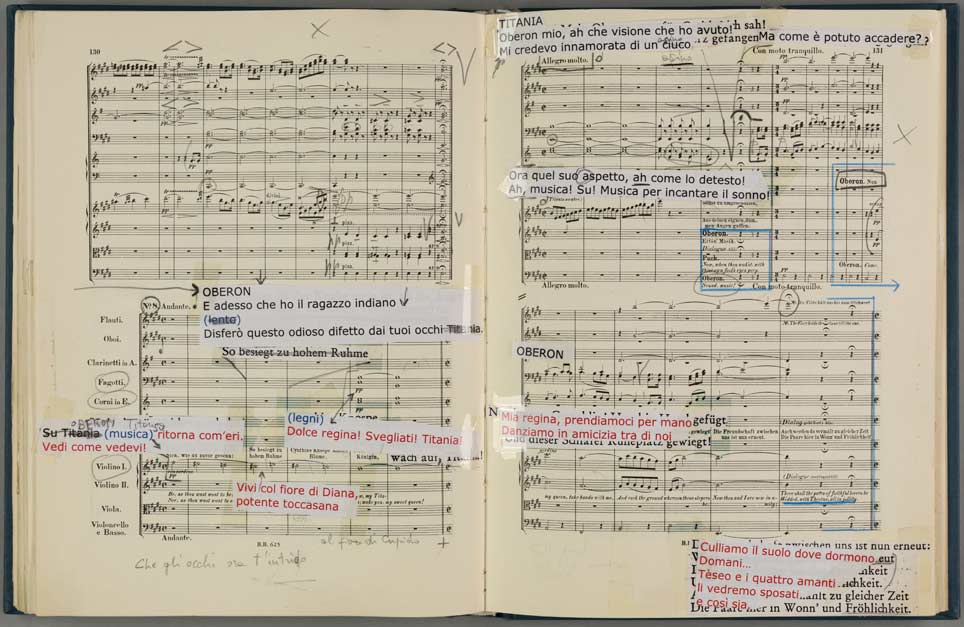

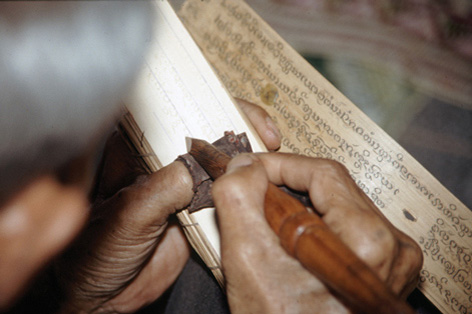

Archivdirektorin Höroldt hat für Stöhr Dokumente bereitgelegt, die mehr als 100 Jahre alt sind. Die vergilbten Papiere stammen aus der Zeit der weltweit verheerenden Grippeepidemie in den Jahren 1918 bis 1920. Auf den Aktendeckeln findet sich der handschriftliche Vermerk „Spanische Krankheit“, wie man die Pandemie durch den Erreger A/H1N1 nach ihrem vermeintlichen Ursprungsort damals bezeichnete. Die Aktenmappen enthalten Dokumente aus der „Medizinal-Abteilung“ des „Königlichen Ministeriums des Innern“, darunter Beratungsprotokolle, was Stöhr zu dem spontanen Ausruf veranlasst: „Hier tagt das RKI!“

Überhaupt ist die zurückliegende Coronapandemie der Referenzpunkt, unter dem Stöhr sogleich beginnt, sich in das Studium der Dokumente zu stürzen. Vom Streit über Schulschließungen ist darin die Rede, vom Lahmlegen des öffentlichen Lebens, von der angedachten Schließung der Theater, Museen und Kirchen, von Kontaktnachverfolgung und von Impfungen – alles Stichworte, die uns heute allzu bekannt vorkommen.

Hätte man 2020 nur einmal in diese Akten geschaut und aus der Geschichte gelernt.

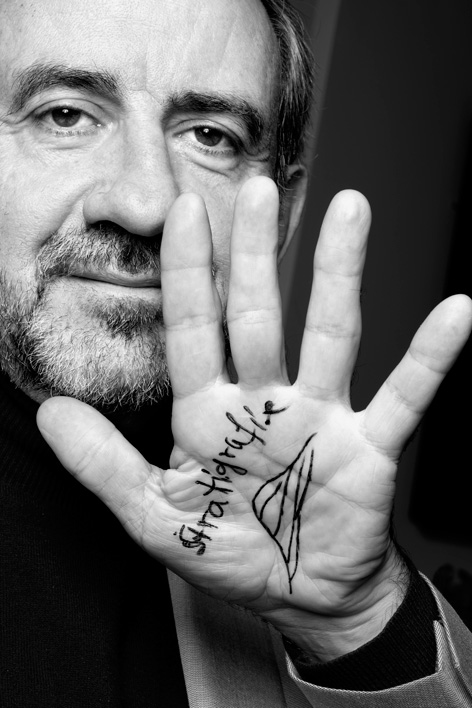

Epidemiologe Klaus Stöhr

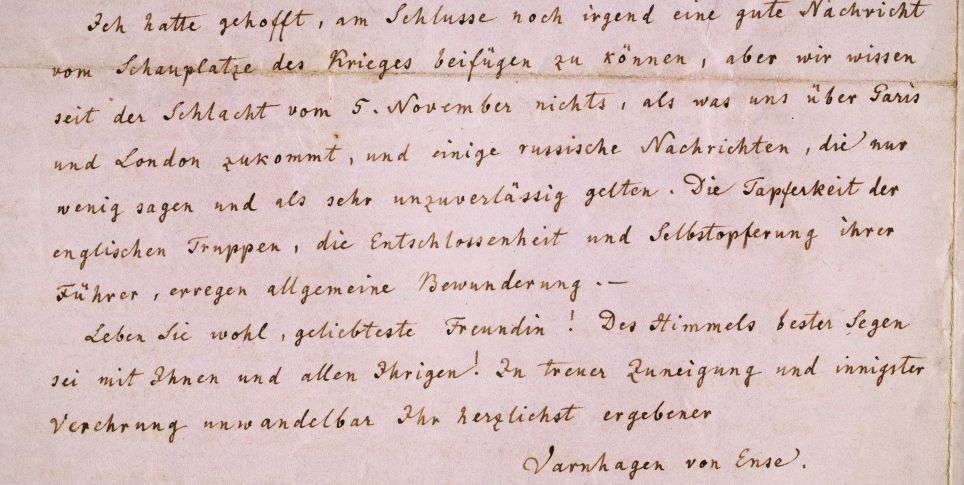

Stöhr bringt die Akten zum Sprechen, und die Akten bringen Stöhr zum Sprechen. Die Jahreszahlen und Fakten sprudeln aus ihm heraus. Das Fachwissen des Epidemiologen in Sachen Pandemiegeschichte ist enorm. Immer wieder liest er Passagen laut vor, die ihn an die jüngste Zeitgeschichte erinnern, und ordnet sie ein; erläutert, in welchen Einschätzungen die Fachleute sich irrten oder womit sie recht behielten.

Stöhr vertieft sich so sehr, dass ihn die Archivdirektorin zwischendurch ermahnen muss, sich nicht mit der Hand auf den Papieren abzustützen. Der Virologe reagiert verständnisvoll, setzt seine Aktensichtung sogleich mit gebotener Vorsicht fort und wünscht sich: „Hätte man 2020 nur einmal in diese Akten geschaut und aus der Geschichte gelernt.“

Es ist spät geworden. Draußen geht ein Wolkenbruch nieder, und nur in einem Raum des sonst dunklen Gebäudes brennt noch Licht. Beim Abschied bestellt sich Stöhr rasch noch ein paar Digitalisate aus den Akten, und ihm entfährt der Satz: „Ich müsste mich mal hier einnisten.“

Kennen Sie die Newsletter der SPK?

Spannende Veranstaltungen, spektakuläre Ausstellungen und aufsehenerregende Nachrichten aus den Einrichtungen gibt's im monatlichen SPK-Newsletter. Fesselnde Forschungsgeschichten aus den Einrichtungen der SPK werden vierteljährlich im stiftungsübergreifenden Forschungsnewsletter erzählt.