„Wir müssen deutlicher erklären, warum Museen systemrelevant sind“

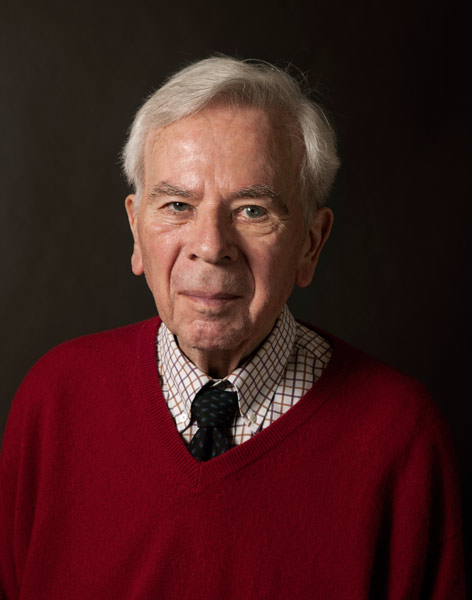

ArtikelDie Museumsforscherinnen Kathrin Grotz und Patricia Rahemipour über die coronabedingten Schließungen, gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Verbundprojekt „Mapping the Social. Museums and Society“ und das Institut für Museumsforschung.

Frau Rahemipour, die Corona-Pandemie zeigt: Museen sind offenbar nicht systemrelevant. Wie sehr schmerzt Sie das?

Rahemipour: Die Schließungen sind natürlich schwer zu ertragen. Ich zitiere gern einen Slogan, der einmal einen Buchladen im Prenzlauer Berg schmückte: „Bücher sind Lebensmittel”. Für die Museen gilt das genauso. Aber die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das längst nicht alle so sehen.

Wird da zu kurz gedacht?

Rahemipour: Für uns alle, die mit Museen und in Museen arbeiten, ist doch völlig klar: Museen haben einen Bildungsauftrag. Dass sie den aber – anders als die Schulen – in der Pandemie nicht wahrnehmen dürfen, ist aus meiner Sicht falsch. Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas, sie zeigt die Schwachpunkte. Wir müssen also deutlicher werden. Wir müssen besser erklären, warum wir systemrelevant sind!

Also: Wofür brauchen wir Museen? Was sagt die Wissenschaft?

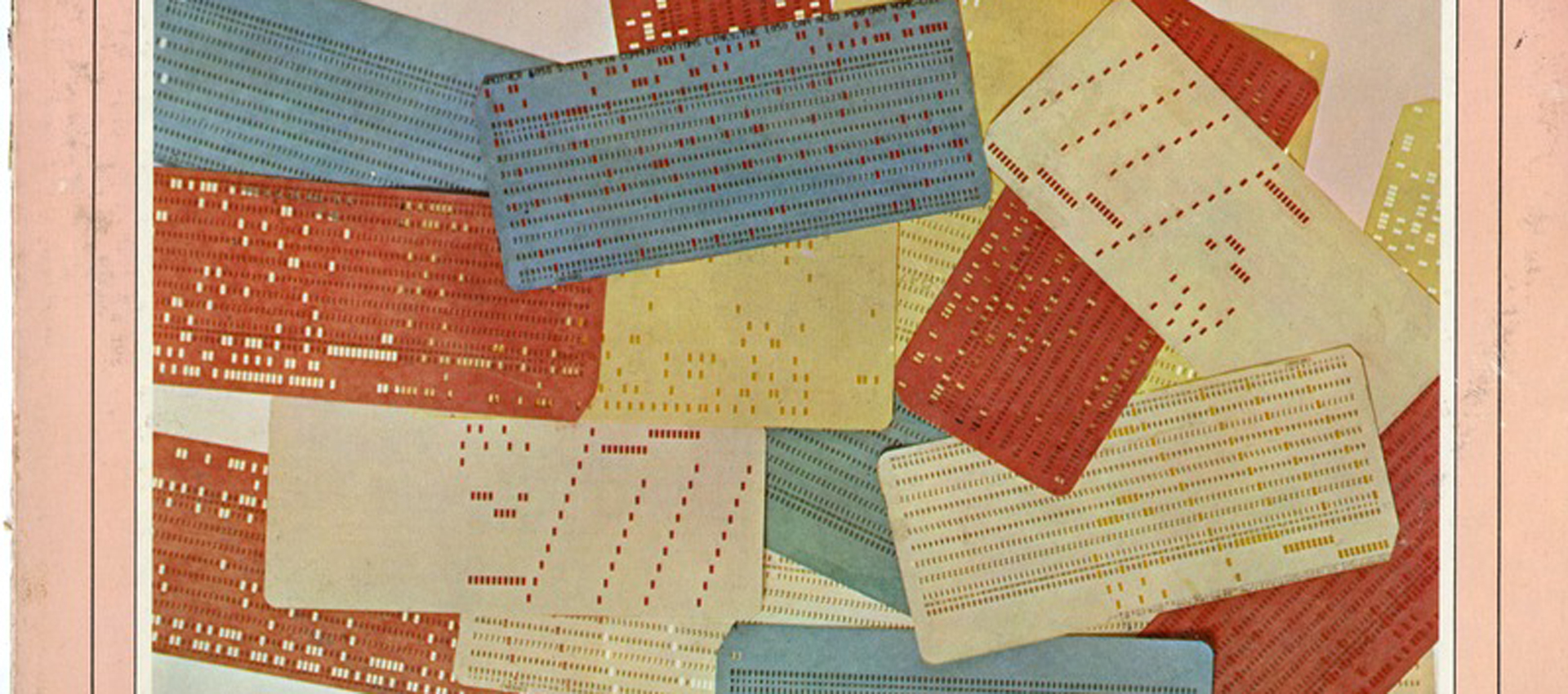

Rahemipour: Die Museen haben vielfältige Aufgaben. Es gibt einen Vierklang: Sammeln, Forschen, Bewahren und Vermitteln. Museen bewahren Kulturgüter nicht nur, sie forschen auch über sie. Und sie teilen dieses Wissen mit der Gesellschaft. Das wird immer wichtiger, zu Recht. Es geht darum, Teilhabe an Wissen zu ermöglichen und Prozesse sichtbar zu machen. Denn: Museen stehen vor der Herausforderung, mit ihrer Arbeit in die Gesellschaft hinein zu wirken. Sie müssen Räume des sozialen Zusammenhalts anbieten.

Das ist ein großer Anspruch.

Rahemipour: Ja, natürlich. Wir am Institut für Museumsforschung lenken unseren Blick darum gezielt auf diese großen Zusammenhänge. Wir machen ja jedes Jahr eine statistische Erhebung aller Museen in Deutschland, da stellen sich im Anschluss immer viele Fragen: Welche Bevölkerungsgruppen fühlen sich überhaupt von Museen angezogen? Verstehen sich die Besucherinnen und Besucher ausschließlich als Konsumenten - oder wünschen sie sich eine aktivere Rolle?

Und?

Rahemipour: Das zeigt: Wir brauchen unbedingt mehr Wissen. Wir müssen für die Museen eine Grundlage schaffen, auf der sie ihre Angebote schärfen können, um sie dann im Dialog mit der Gesellschaft anzupassen. Auch deshalb sind wir froh, ein Teil des von der Berlin University Alliance geförderten Projektes zu sein, das sozialen Zusammenhalt und Museen umfassend in den Blick nimmt.

Das klingt nach einem langen Weg.

Rahemipour: Ich bin ganz offen. Es wird schon so wahnsinnig viel in den Museen gemacht und unternommen, um sie für den aktuellen öffentlichen Diskurs zu öffnen. Leider sind wir noch nicht gut genug darin, dies auch zu kommunizieren. Es gibt noch Luft nach oben. Wir sind noch längst nicht am Ziel.

Aber gibt es nicht große Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern?

Rahemipour: Die Museumslandschaft in Deutschland ist riesig. Es gibt fast 7000 Museen. Da gibt es natürlich eine große Spreizung, aber auch großes Potenzial.

Beispielsweise können Technikmuseen schon lange eine besondere Beziehung zu ihren Besuchern herstellen. Sie sind anwendungsorientierter – und das nicht erst seit gestern. Schon in den 1920er Jahren konnten Kinder im damals noch existierenden Meeresmuseum in Berlin alles anfassen und selbst erkunden. In Kunstmuseen ist das nicht ganz so einfach.

Frau Rahemipour, Frau Grotz, zusammen leiten Sie das Institut für Museumsforschung erst seit kurzer Zeit. Was haben Sie vor?

Rahemipour: Das Institut besteht bereits seit 1979, und die Aufgaben, die es sowohl innerhalb der Stiftung als auch im Rahmen seines nationalen Auftrags erfüllt, sind traditionell vielfältig. Am bekanntesten ist unsere jährliche Statistische Gesamterhebung, die übrigens nächstes Jahr ihren 40. Geburtstag feiert. Grundsätzlich würde ich sagen: Das Institut forscht mit und über Museen. Eines unserer Ziele ist es, zu zeigen, dass diese Forschung unerlässlich ist für eine zukunftsfähige Museumslandschaft.

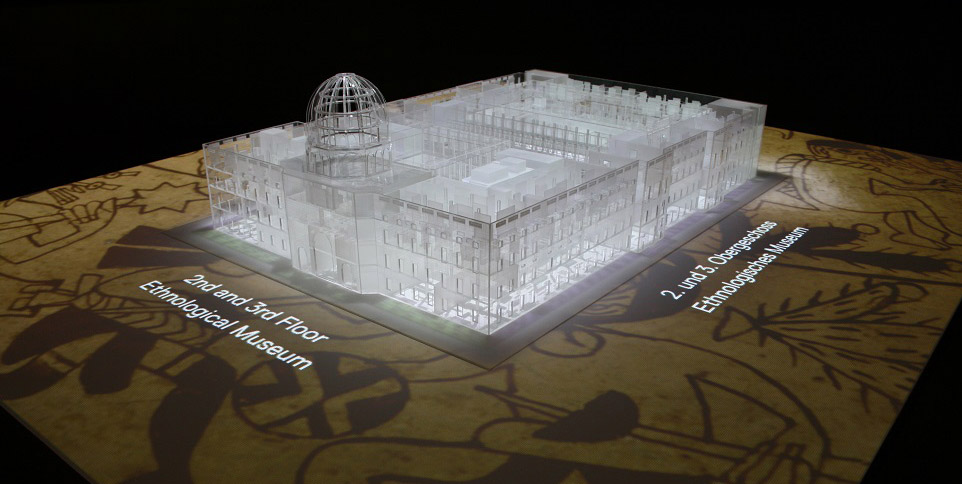

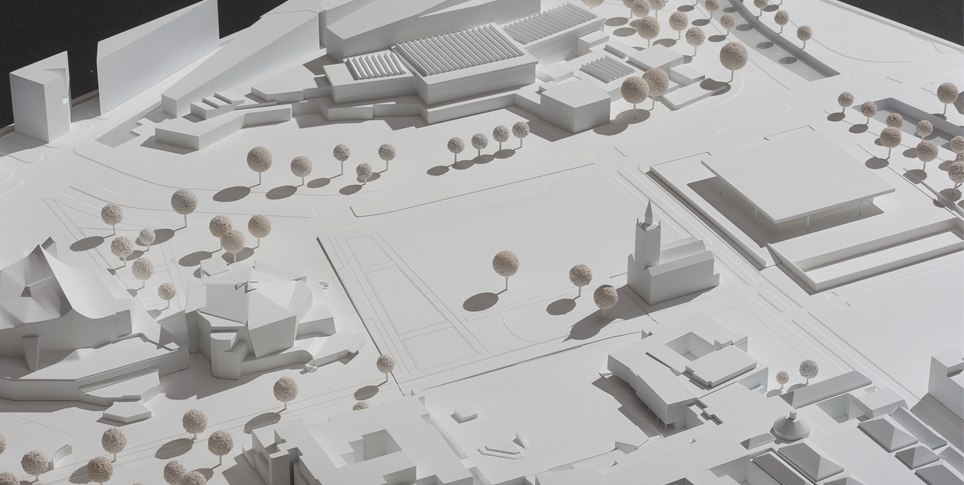

Grotz: Die Arbeit in den Verbundprojekten ist für uns ein wichtiger Innovationstreiber. Neben „Mapping the Social” etwa in „museum4punkt0“, in der Deutschen Digitalen Bibliothek und in diversen EU-Projekten. Wir gehören zum künftigen Forschungscampus Dahlem. Als Museumspraktiker*innen setzen wir neue Akzente in der Wissenskommunikation: Wir wollen das Institut weit bekannt machen - über die sozialen Medien, innovative Formate oder indem wir ungewöhnliche Allianzen eingehen. Die Villa in Dahlem, der Sitz des Instituts, ist dafür der ideale Ort – erst recht, wenn die Pandemie hinter uns liegt.

Autor*in: Oliver Hoischen

Lesezeit: ca. min