Von dem Benediktinermönch Ranulf Higden (ca. 1280-1364) aus Chester ist nicht viel überliefert. Dabei war er einer der bekanntesten englischen Gelehrten des Spätmittelalters und Verfasser einer umfangreichen Weltchronik. Nun haben zwei Forscher an der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz eine spektakuläre Entdeckung gemacht: ein verloren geglaubtes Handbuch Higdens zur lateinischen Grammatik. Hier berichten sie, wie es zu dem Sensationsfund kam.

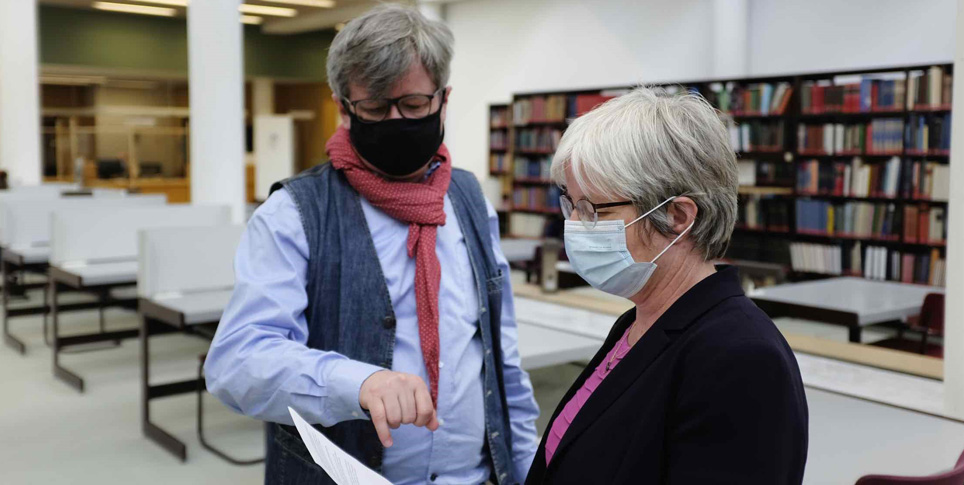

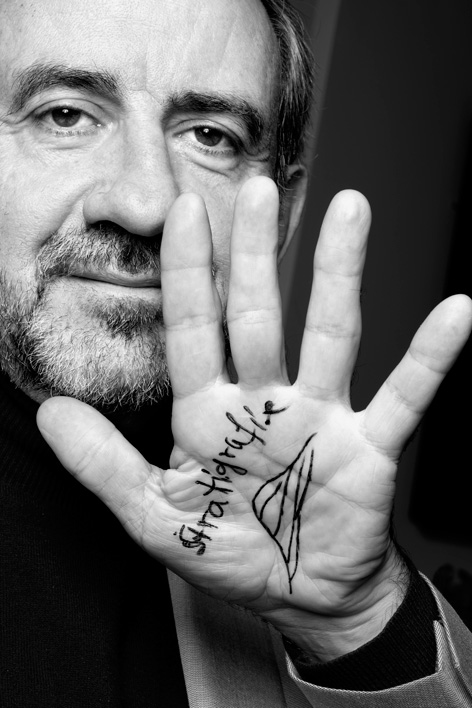

Bertram Lesser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Handschriften und historische Drucke der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Dort ist er für die Erschließung, Digitalisierung und Strukturdatenerfassung von Handschriften sowie die Benutzerbetreuung im Lesesaal und bei Seminarveranstaltungen zuständig.

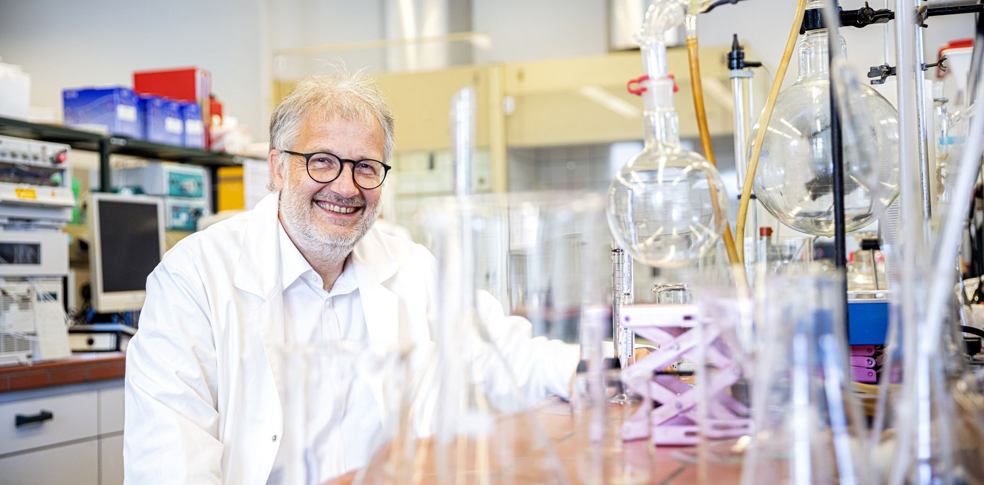

Dirk Schultze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Englische Philologie der Universität Göttingen. Er unterrichtet mittelalterliche englische Literatur und Sprache mit einem Fokus auf handschriftliche Überlieferungen – neben dem Spätmittelalter und Übersetzungen auch der Forschungsschwerpunkt von Schultze.

Wer war Ranulf Higden?

Dirk Schultze: Ranulf Higden war ein englischer Benediktinermönch, der neben einer obskuren lateinischen Grammatik und Kalenderlehre eines der populärsten und weitverbreitetsten historischen Werke des Spätmittelalters verfasst hat: das sogenannte Polychronicon, eine Universalchronik. Es war so populär, dass sogar König Edward III. Higden damals zu sich an den Hof zitierte, vermutlich um sich diese Chronik erklären zu lassen. Anglisten wie mir ist Higden meist deshalb bekannt, weil es in seinem Polychronicon Anmerkungen zur englischen Sprache im Mittelalter gibt, zum Teil ergänzt von zeitgenössischen Autoren. In einer immer wieder zitierten Passage heißt es beispielsweise, dass man in England, wenn man etwas gelten wolle, Französisch und nicht Englisch spricht, Englisch aber seit neuestem in der Schule verwendet würde.

Bertram Lesser: Generell ist leider nur wenig von ihm überliefert. Das was vorhanden ist, würde man heute wissenschaftliche Texte nennen. In diesen beschäftigt er sich hauptsächlich mit den sieben freien Künsten. Dazu gehören unter anderem die Kalenderlehre, Chronologie und Grammatik. In der Forschung steht vor allem das große populäre Geschichtswerk Polychronicon im Vordergrund und alles andere findet weniger Beachtung. Viele von Higdens Texten sind extrem selten und liegen nur in ein oder zwei Handschriften vor.

Wie kam es denn dazu, dass Sie angefangen haben, gemeinsam zu Higden zu forschen?

Schultze: Im Kontext eines Projekts, das sich mit der Katalogisierung englischer Handschriften auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschlands beschäftigt, bin ich für einen Vortrag nach Cambridge gereist. Im Anschluss sprach mich Professor Richard Beadle an und trug mir das Gerücht zu, dass es in Berlin ein Fragment des Prick of Conscience, einessehr weitverbreiteten mittelenglischen Textes geben könnte. Dem wollte ich unbedingt nachgehen.

Ich stellte Nachforschungen an, um zu überprüfen, welche Kodizes (Pl. von Kodex,mittelalterliche Sammlung von Buchhandschriften, Anm. d. Red.) die Staatsbibliothek hat und welche davon für mich relevant sein könnten. Letztlich stieß ich auf einen Band, in dem dieser „Gerüchte-Text“ als Fragment bis 1937 vorhanden war. Spätestens in diesem Jahr wurde er dann entfernt und hat inzwischen eine eigene Signatur. Da fasste ich den Entschluss, nach Berlin zu fahren und mir das mal im Original anzugucken. Das war dann auch der Punkt, an dem ich Herrn Lesser, den ich bereits durch einen früheren Austausch kannte, kontaktierte.

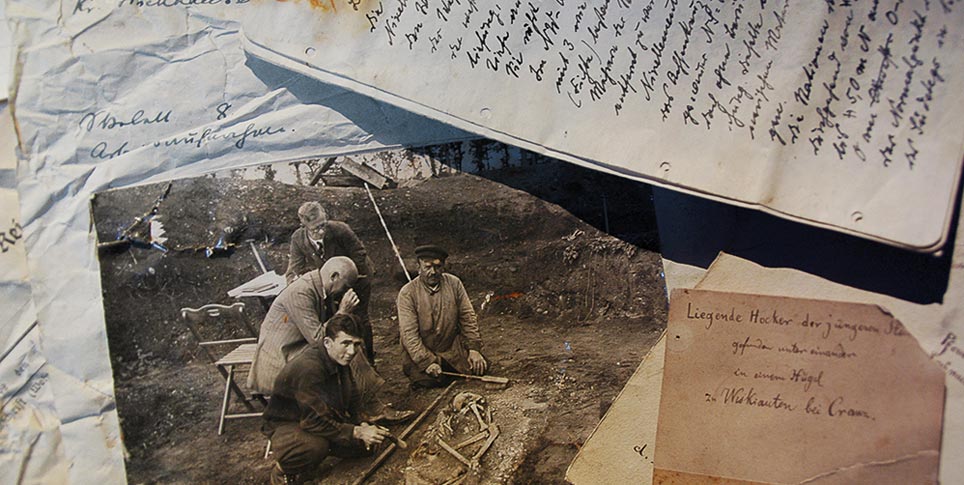

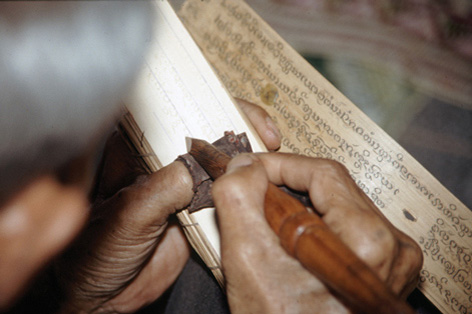

Lesser: Ich erhielt von Herrn Schultze die Anfrage, ob er diese und noch einige andere Handschriften bei uns einsehen könnte. Ich schaute mir die Kodizes zunächst genauer an und ermittelte, dass sie bereits digitalisiert, aber noch nicht in den Digitalen Sammlungen der Staatsbibliothek präsentiert waren. Die Digitalisierung erfolgt bei uns in zwei Schritten: Zuerst wird in unserem Digitalisierungszentrum das Original Seite für Seite gescannt oder fotografiert. Dann müssen Strukturdaten und Metadaten zur Orientierung für die Nutzenden hinzugefügt werden. Das ist meine Aufgabe.

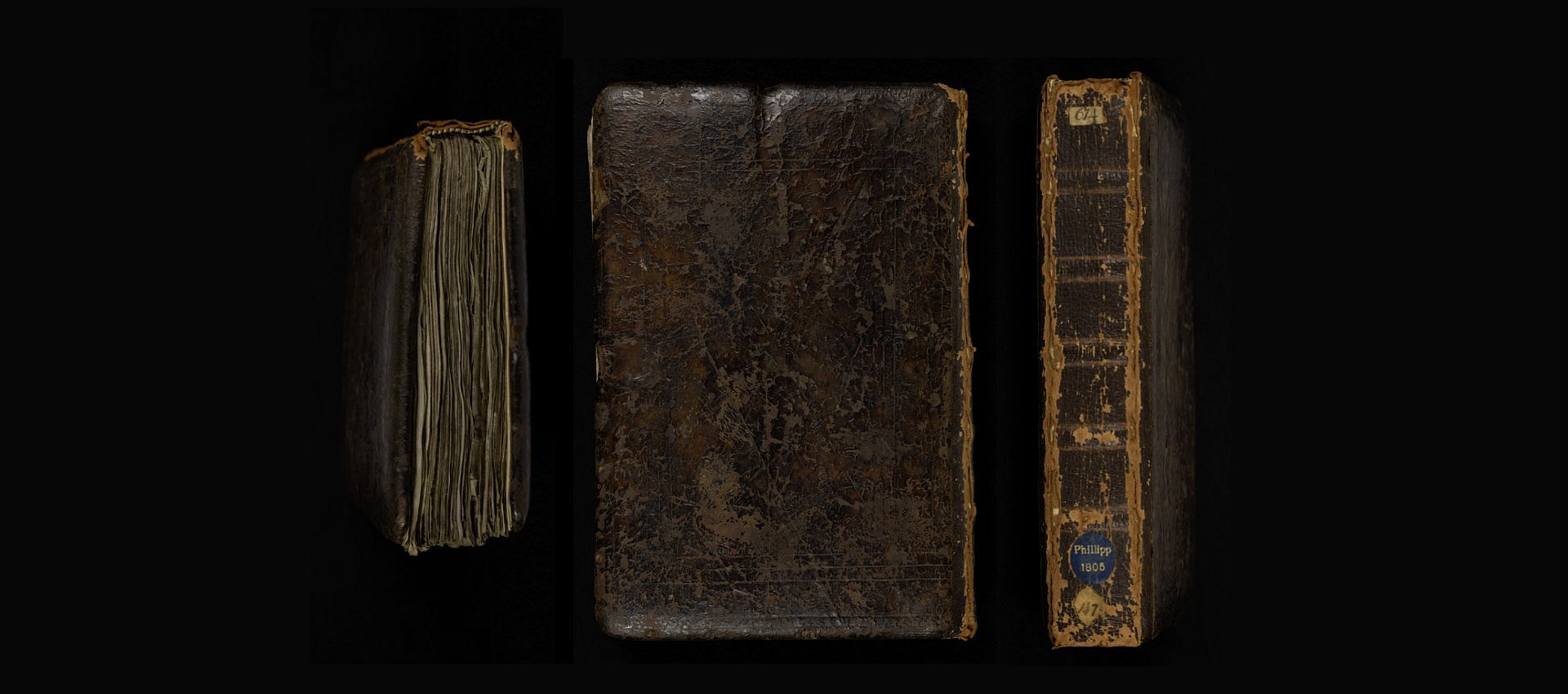

Wie ist denn eine englische Handschrift aus dem Spätmittelalter überhaupt in Berlin gelandet?

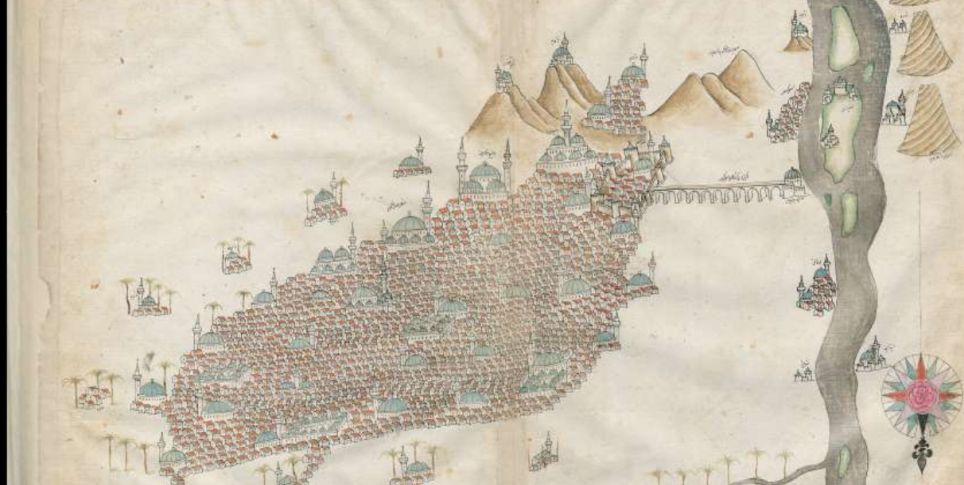

Lesser: Sie gehörte zu der großen Handschriftensammlung von Sir Thomas Phillipps, der im 19. Jahrhundert lebte und einer der bekanntesten Handschriftensammler der Geschichte war. Er besaß zum Zeitpunkt seines Todes rund 60.000 Handschriften. Sein Enkel hat diese dann sukzessive verkauft bzw. versteigert, meistens über das Auktionshaus Sotheby’s. Und einen Teil dieser Sammlung, insgesamt 711 Handschriften, hat die Staatsbibliothek 1889 gekauft. Sie tragen noch heute seinen Namen in der Signatur, daher wird unsere Handschrift aus England heute als „Ms. Phill. 1805“ bezeichnet. Sie ist bereits 1893 von Valentin Rose (1829–1916), dem damaligen Leiter der Handschriftenabteilung, als „Mittelalterliche Sprach- und Kalenderlehre“ katalogisiert worden. Alle in der Handschrift enthaltenen Texte sind in lateinischer Sprache geschrieben.

Fiel Ihnen bei der genaueren Betrachtung der Handschrift etwas auf?

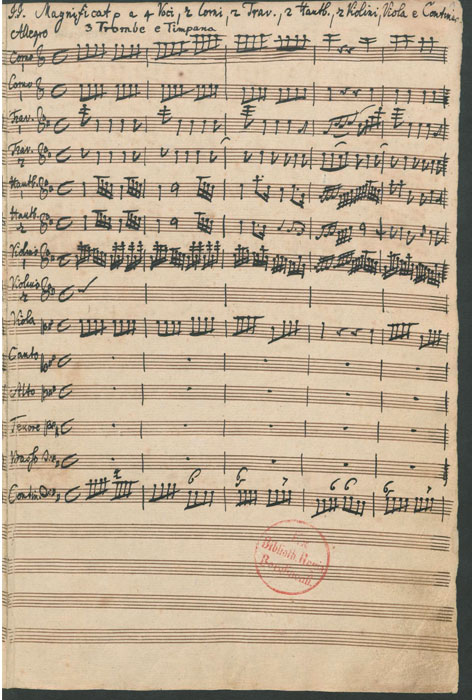

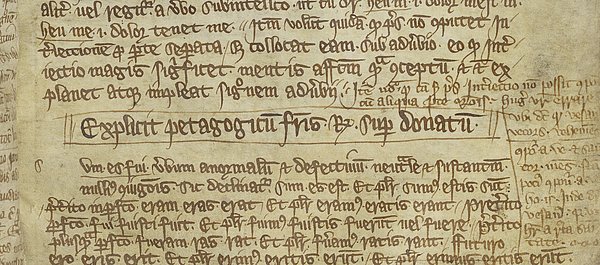

Lesser: Ich habe mich beim Eingeben der Struktur- und Metadaten zunächst an dem Katalogeintrag orientiert und ihn gleichzeitig überprüft. Im konkreten Fall stand Valentin Rose vor einem schwierigen Problem, denn der Text hat keinen richtigen Anfang, weil zu Beginn der Handschrift mehrere Blätter verlorengegangen sind. Er beginnt mitten im 14. Kapitel. Und so versuchte ich mithilfe von Datenbanken, dem Handschriftenportal und Google mehr über diese Grammatik herauszufinden. Zunächst hatte ich keinen Erfolg. In der Schlussschrift hatte ich jedoch mehr Glück und fand einen entscheidenden Hinweis: Dort stand tatsächlich der Werktitel Petagogicum fratris R. super Donatum. Diese Formulierung schien derart ungewöhnlich, dass ich dachte, darüber müsste doch irgendetwas herauszufinden sein.

Bei einem digitalisierten Oxforder Katalog wurde ich fündig: Die darin beschriebene Handschrift enthält eine Liste von Werken, die Ranulf Higden im Laufe seines Lebens geschrieben hat. Zu diesen gehört tatsächlich ein „Petagogicum artis grammaticae“, das allerdings als verschollen gilt – keine Handschrift bekannt! Weiterhin stand in der Liste Ranulf Higdens Kalenderlehre, deren Textanfang mit dem der Kalenderlehre in Ms. Phill. 1805 übereinstimmt. Da fing ich natürlich an, eins und eins zusammenzuzählen, wollte aber unbedingt noch eine Fachmeinung hinzuziehen und dachte mir: „Ich frage einfach den Experten, der die Handschrift bestellt hat.“ Ich war sehr aufgeregt, weil ich bis dahin kaum glauben konnte, einen seit langem verschollenen Text eines mittelalterlichen Autors vor mir zu haben.

Schultze: Diese Aufregung hat sich natürlich auch sofort auf mich übertragen. Herr Lesser hat mir sehr schnell das Digitalisat zur Verfügung gestellt. Der Band stammte aus Chester, aus der Abtei St. Werburgh. Das ist die Heimatabtei von Higden – ein weiteres Indiz. Higden hatte in den 1340er Jahren zudem die Angewohnheit entwickelt seine Texte mit Akrosticha zu schmücken. Das sind die hervorgehobenen Anfangsbuchstaben der Kapitel, die zusammen einen Autorennamen oder den Werktitel bilden. Kunstvoll eingetragen wurden sie durch einen Rubrikator, der die Aufgabe hatte, diese großen roten Buchstaben in eine Handschrift einzutragen. In diesem Fall fehlte zwar der Anfang des Bandes, aber ich konnte noch die letzten Buchstaben des Wortes für Bruder, [fra]tris, entziffern, sowie Ranulphi Cestrensis, also Ranulf aus Chester, und Petagogicum. Das war ein richtiger Heureka-Moment!

Der Text stammt also aus Higdens eigener Feder, kann man das so sagen?

Schultze: Nicht ganz. Die Berliner Handschrift hier ähnelt schon ziemlich jener Handschrift in der Huntington Library in Kalifornien, die als einzige ausgewiesene Handschrift Higdens selbst gilt. Ich habe meine Beobachtung dann mit zwei britischen Kollegen geteilt. Die stellten fest, dass die Ähnlichkeit zwar frappierend ist, es sich aber vermutlich bei dem Schreiber nicht um Higden handelt, sondern um jemanden aus der selben Schreibschule. Higden war vielleicht derjenige, der als Bibliothekar und Lehrer quasi den Schreibern über die Schulter schaute und sie angeleitet hat, in einem bestimmten Hausstil zu schreiben.

Was lässt sich über den Inhalt der Grammatik sagen?

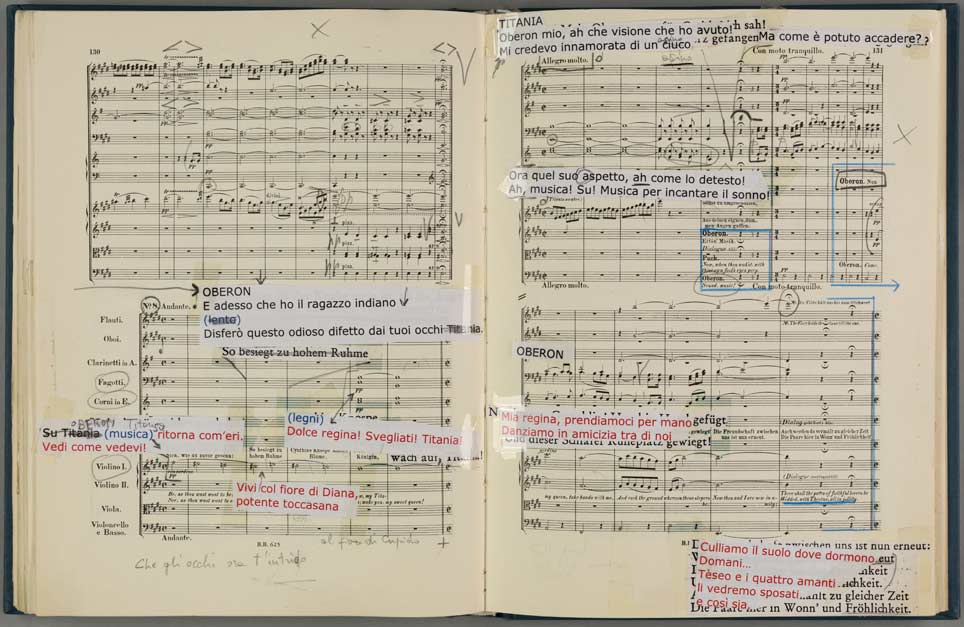

Lesser: Der Text ist relativ umfangreich. Es sind 120 Blatt, ungefähr 240 Seiten. Eine moderne Ausgabe käme wahrscheinlich auf 300 bis 400 lateinische Druckseiten. Es handelt sich um einen traditionellen grammatischen Text für den Schul- oder Universitätsgebrauch, der zweiteilig aufgebaut ist. Der erste Teil beschäftigt sich mit diversen Wortarten und Grundlagen, die auch heute noch zur Grammatik gehören. Der zweite Teil ist ein Kommentar zur Grammatik des Donat. Das war ein spätantiker römischer Grammatiker, der im ganzen Mittelalter zur Schullektüre gehörte. Eine genauere Untersuchung des Texts wäre ein eigenes Forschungsprojekt für sich.

Ich musste am Anfang sehr dafür sorgen, dass das in der Berichterstattung nicht Dan-Brown-mäßige Züge annimmt.

Dirk Schultze

Wie wollen Sie die wissenschaftliche Community da mit ins Boot holen?

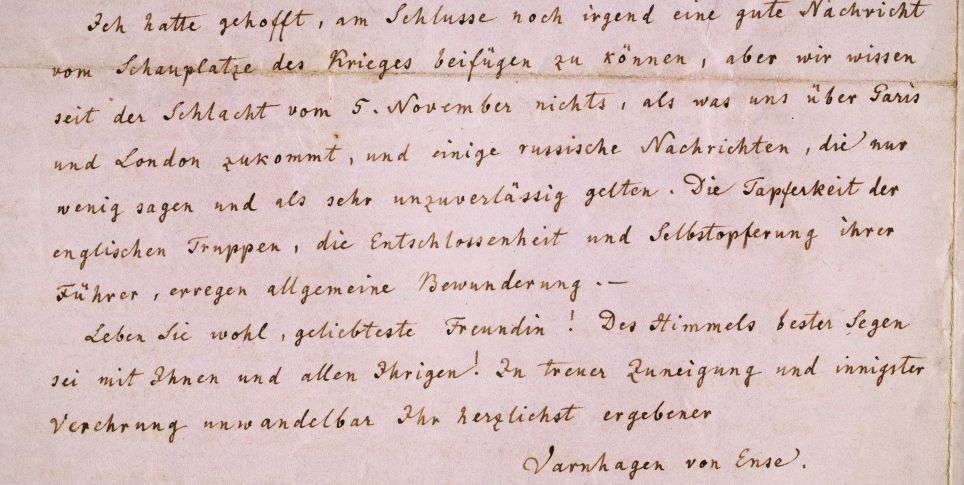

Lesser: Wir bereiten gerade eine gemeinsame Publikation vor, die die Handschrift beschreibt. Das Ganze wird in England und auf Englisch erscheinen, einfach weil die meisten Kolleg*innen es dort auf Deutsch sonst nicht rezipieren würden.

Schultze: Die Zahl der Kolleg*innen in Großbritannien, die noch Deutsch sprechen, ist leider sehr gering und wird sicher nicht mehr. In den letzten Jahren sind an vielen Unis in Großbritannien ganze Germanistikinstitute abgeschafft worden. Daher ist es wichtig, die hiesige Forschung für die globale meist englischsprachige Forschung zugänglich zu machen.

Was war für Sie die erstaunlichste Erkenntnis aus dem Fund?

Schultze: Es war schon sehr unterhaltsam, wie der Text seine Kreise zog. Ich musste am Anfang sehr dafür sorgen, dass das in der Berichterstattung nicht Dan-Brown-mäßige Züge annimmt. (lacht) Aber ganz im Ernst, mir ist mit diesem Projekt vor allem nochmal klar geworden, wie essentiell es für uns alle ist, an die alten Nachschlagewerke zu gehen. Denn das Erstaunlichste an unserem Fund ist für mich eigentlich, dass er noch nicht viel früher geschehen ist. Umso wichtiger, und daran erinnere ich meine Studierenden immer wieder, ist es, den bibliographischen Kleinkram bis in die Anfänge zu machen – so müßig und öde das in der Mehrzahl der Fälle auch sein mag. Denn es gibt in Deutschland tatsächlich noch handschriftliche Schätze, von denen es allenfalls Gerüchte gibt. Wenn man diesen nachgeht, macht man eventuell – wie in unserem Fall – ganz unerwartete, sensationelle Funde.

Die Handschrift erkunden

Werden Sie selbst aktiv und entdecken Sie Ranulf Hidgens Petagogicum!

Hier geht es zum Digitalisat.