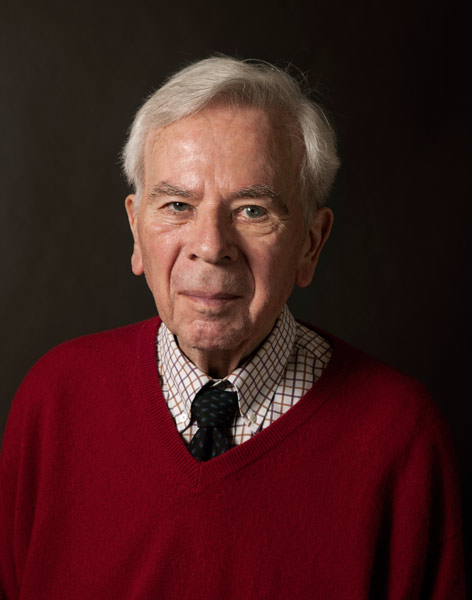

Im April 2020 ist das vom Ibero-Amerikanischen Institut (IAI) mitinitiierte internationale Verbundprojekt "Mecila – Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America" in die sechsjährige Hauptphase gegangen – mitten in der Hochphase der Covid-19-Pandemie. Im Interview erzählt Barbara Göbel, Direktorin des IAI, von den Herausforderungen und Chancen internationaler Forschungsarbeit in Pandemiezeiten.

Frau Göbel, warum ist eigentlich Maria Sibylla Merian Namensgeberin des Verbundprojekts?

Maria Sibylla Merian war eine sehr unabhängige Frau, die 1699 zwei Jahre Feldforschung in den Tropenwäldern im heutigen Surinam betrieben hat. Dort hat sie bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Insektenforschung durchgeführt, insbesondere zur Metamorphose von Schmetterlingen. Neben der Tatsache, dass sie eine Frau war, die in so einer Zeit, wo das nicht normal war, empirische Forschungen außerhalb Europas durchgeführt hat, macht es sie so herausragend, dass sie bei ihren Forschungen, auch indigenes, lokales Wissen einbezogen hat.

Maria Sybilla Merian ist Namensgeberin einer Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Ziel der Förderlinie ist es, in einer zunehmend vernetzten Welt, Wissensproduktionen anders zu verknüpfen und hierbei die Perspektiven des sogenannten „Globalen Südens“ stärker einzubeziehen. Deswegen werden die Maria Sibylla Merian Forschungskolleg auch in Lateinamerika, Afrika und Asien aufgebaut.

Was hat es mit dem Mecila-Projekt auf sich?

Die Maria Sibylla Merian International Center for Advanced Studies in the Social Sciences und Humanities sollen mehr sein als lose Verbünde, sondern vielmehr stabile Netzwerke bilden und nachhaltige Strukturen der Kooperation aufbauen. Es sollen so innovative Orte entstehen, an denen Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen und Länder zu einem Schwerpunktthema kreativ zusammenarbeiten. Deswegen ist die Förderung auch so lange angelegt mit einer dreijährigen Vorphase, einer sechsjährigen Hauptphase und dann einer dreijährigen Konsolidierungsphase, damit das Sitzland die Weiterfinanzierung übernehmen kann. Das älteste Merian-Center befindet sich in Delhi, dann wurden zwei Anträge für Lateinamerika bewilligt, eines in Guadalajara, Mexiko und eben Mecila in São Paulo. Danach ist ein Merian-Center in Accra, Ghana, gegründet worden, und das letzte - mitten im Beginn der Pandemie - Mitte März in Tunis.

So ein Förderprogramm für die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften mit dieser Logik, mit dieser Langzeitfinanzierung ist in Europa und sogar weltweit einmalig. Insofern hat unser Antrag von Anfang an sehr viel internationale Aufmerksamkeit hervorgerufen. In einer Zeit, wo man die Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften in fast allen Ländern der Welt abbaut, in einer Zeit der Renationalisierung und der Schwächung der multilateralen Kooperation ist es durchaus ein Statement, so etwas zu machen. Insofern ist diese Förderlinie auch politisch sehr sichtbar und strategisch wichtig für die SPK.

Hauptsitz von Mecila - Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America ist São Paulo (Brasilien) mit weiteren Knoten in La Plata (Argentinien), Mexiko-Stadt (Mexiko). Neben dem IAI, sind weitere Partner des Konsortiums die FU Berlin (Koordination), die Universität zu Köln, die Universidade de São Paulo (USP), das Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), das Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) (CONICET / Universidad Nacional de La Plata) und El Colegio de México. Dies sind alles herausragende Institutionen, mit denen das IAI schon langfristige Beziehungen hat.

Welche Herausforderungen stellen sich bei so einem internationalen Verbundprojekt?

In der Umsetzung ist so ein multi-institutionelles, internationales und interdisziplinäres Verbundprojekt nicht unkomplex. Es ist auch administrativ ein wichtiger Lernraum. Einige Beispiele: Nur die deutschen Institutionen können Zuwendungsempfänger sein. Trotz dieser ungleichen Verteilung von Mitteln versuchen wir aber möglichst symmetrisch zusammenzuarbeiten. Die Aktivitäten finden nicht in Deutschland, sondern in Lateinamerika, also außerhalb der EU statt, was eine Reihe administrativer Fragen auf. Fellows werden z.B. nicht dafür bezahlt, dass sie ins IAI zum Forschen kommen, sondern dass sie in São Paulo forschen. Normalerweise würde ich als Wissenschaftlerin nach São Paulo gehen oder ein Wissenschaftler aus São Paulo kommt nach Berlin, das ist also auch vom ganzen Management sehr interessant. Auch mit der Verknüpfung von Informationsinfrastrukturen geht das IAI in Mecila neue Wege, von denen wir insgesamt als Institution profitieren. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Institutionen mit einem ganz unterschiedlichen Profil ist ein Mehrwert für uns alle.

Mecila forscht zu „Conviviality-Inequality“. Was bedeutet das konkret?

Das Schwerpunktthema von Mecila ist sowohl für Europa, für Deutschland, als auch für Lateinamerika und die Karibik zentral: Zusammenleben in Differenz und Ungleichheit. Wir wollten von Anfang ein Brückenthema zwischen beiden Regionen bearbeiten, das theoretisch innovativ ist, gesellschaftlich relevant und gleichzeitig Interdisziplinarität erfordert. Wir betrachten beispielsweise die Interaktionen zwischen Akteur*innen unterschiedlicher kultureller, auch ethnischer Hintergründe oder verschiedener sozialer Klassen, die aber zusammenarbeiten: Wie gestalten sich z.B. Aushandlungsprozesse des Zusammenlebens zwischen einer Hausangestellten und den Mitglieder des Hauses der gehobenen Mittelschicht in Lateinamerika, in dem sie arbeitet ? Oder wir setzen uns aus einer historischen Perspektive mit dem Zusammenleben zwischen Akteuren unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft auf einer Hacienda oder in einem Bergbauunternehmen. Wie organisiert sich das? Wo können Brüche im Zusammenleben, Konflikte, aber auch Übergänge identifiziert werden. Und da ist weniger das Zusammenleben – conviviality – in einem kommunitären Sinne gemeint, sondern mehr als analytischer Zugang.

Bei der Auseinandersetzung mit kultureller Diversität, multidimensionalen Ungleichheiten, Identitätspolitiken oder Wissensasymmetrien, sozialen Konflikten und Aushandlungsprozessen werden theoretische Ansätze und methodische Perspektiven aus Lateinamerika mit Debatten in den europäischen Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften verknüpft. Eine wichtige Rolle spielen in Mecila Ansätze einer Ungleichheitsforschung, die sich nicht allein auf Einkommensunterschiede beschränken, sondern Geschlechterdifferenzen und kulturelle-ethnische Zugehörigkeiten berücksichtigen und hierbei auch transregionale Interdependenzen einbeziehen.

Nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Deutschland produziert die Kombination zwischen Frau und POC oder Migrationsintergrund und geringe Ausbildung die größte Vulnerabilität. Neben der multidimensionalen Ungleichheitsforschung beschäftigt Mecila sich mit transnationalen Verflechtungen. Viele der Ungleichheiten in Lateinamerika können nicht entkoppelt gedacht werden von Interdependenzen. Sie hängen beispielsweise mit Ressourcenketten, mit Warenketten, aber auch mit Migrationsflüssen zusammen, die durch internationale Rechtsrahmen geregelt sind.

Ein weiterer wichtiger Beitrag lateinamerikanischer Forschung ist die Analyse multikultureller Staatsbürgerschaften, also „ethnic citizenship“. Viele Länder Lateinamerikas haben über Verfassungsreformen bestimmten sozialen Gruppen aufgrund ihrer kulturellen und ethnischen Differenz, z.B. ihrer indigenen oder afroamerikanischen Herkunft besondere Rechte eingeräumt. Die Umsetzung dieser Rechte und damit einhergehender Ansprüche auf Land, Ressourcen, Kulturgüter, Wissen ist konfliktreich und voller Widersprüche. Sie beinhaltet aber auch Erfahrungen des Zusammenlebens in Differenz und Ungleichheit, von der Gesellschaften in anderen Weltregionen lernen können.

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen den Partnerinstitutionen aus? Und welche Rolle übernimmt das IAI?

Mecila ist ein Zusammenschluss von Institutionen. Jede Institution wird in der Governance des Verbundprojektes durch einen Repräsentanten im Executive Board vertreten, im Fall der FU Berlin als Hauptkoordinator sind es zwei. Aus dieser Gruppe werden auch die Direktor*innen des Forschungskollegs bestimmt, die jeweils aus Deutschland und Lateinamerika kommen. Darüber hinaus gibt es an jeder am Konsortium beteiligten Institution weitere Principal Investigators, die zentral am Verbundprojekt mitarbeiten. Das Netzwerk wird durch Associated Investigators ergänzt. Dann haben wir einen internationalen Advisory Board und eine zentrale Koordination. Die wichtigsten Formate und Instrumente sind Junior und Senior Fellowships, Research Groups, Doctoral Fellowships, der Mecila Chairs, unterschiedliche Formen von Workshops, Tagungen und Summer-Schools. Wir entwickeln außerdem ein Publikationsprogramm und haben Mittel für die internationale Öffentlichkeitsarbeit.

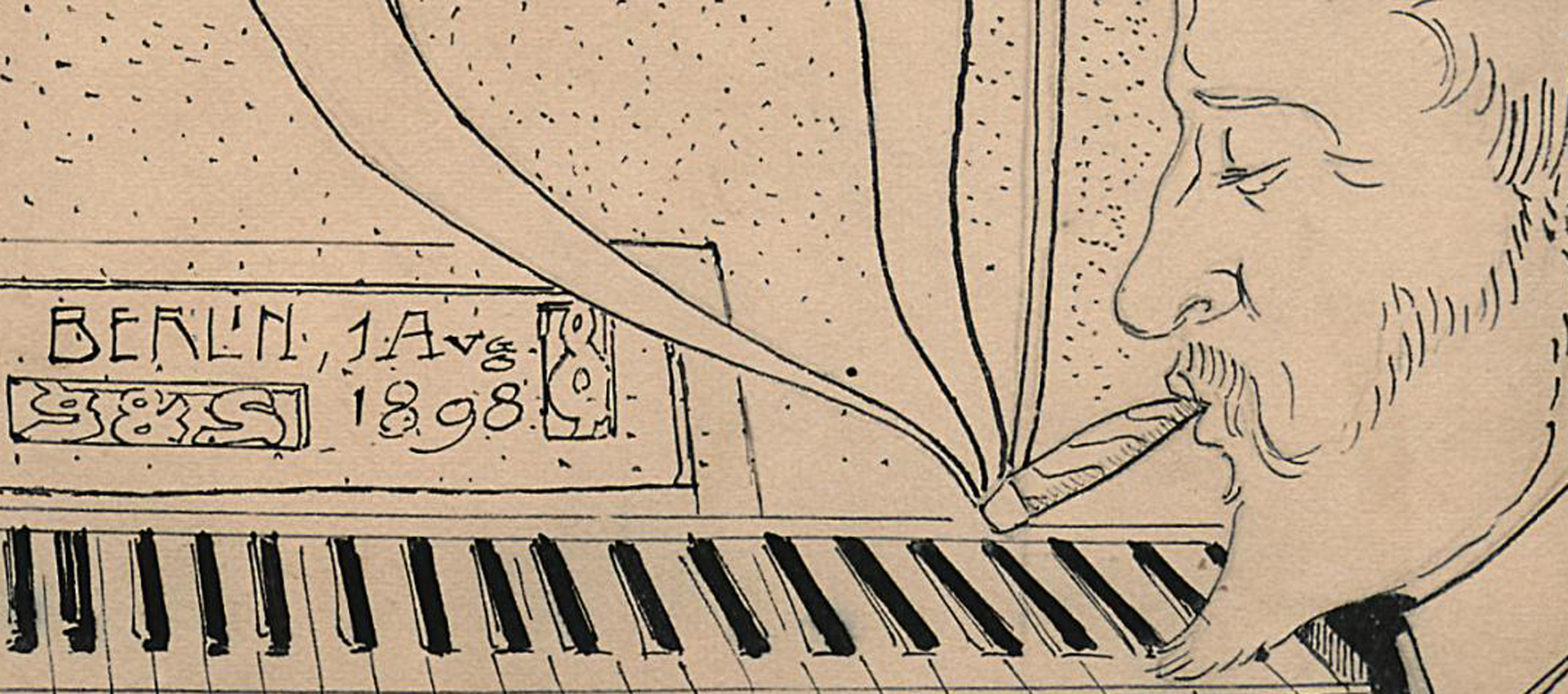

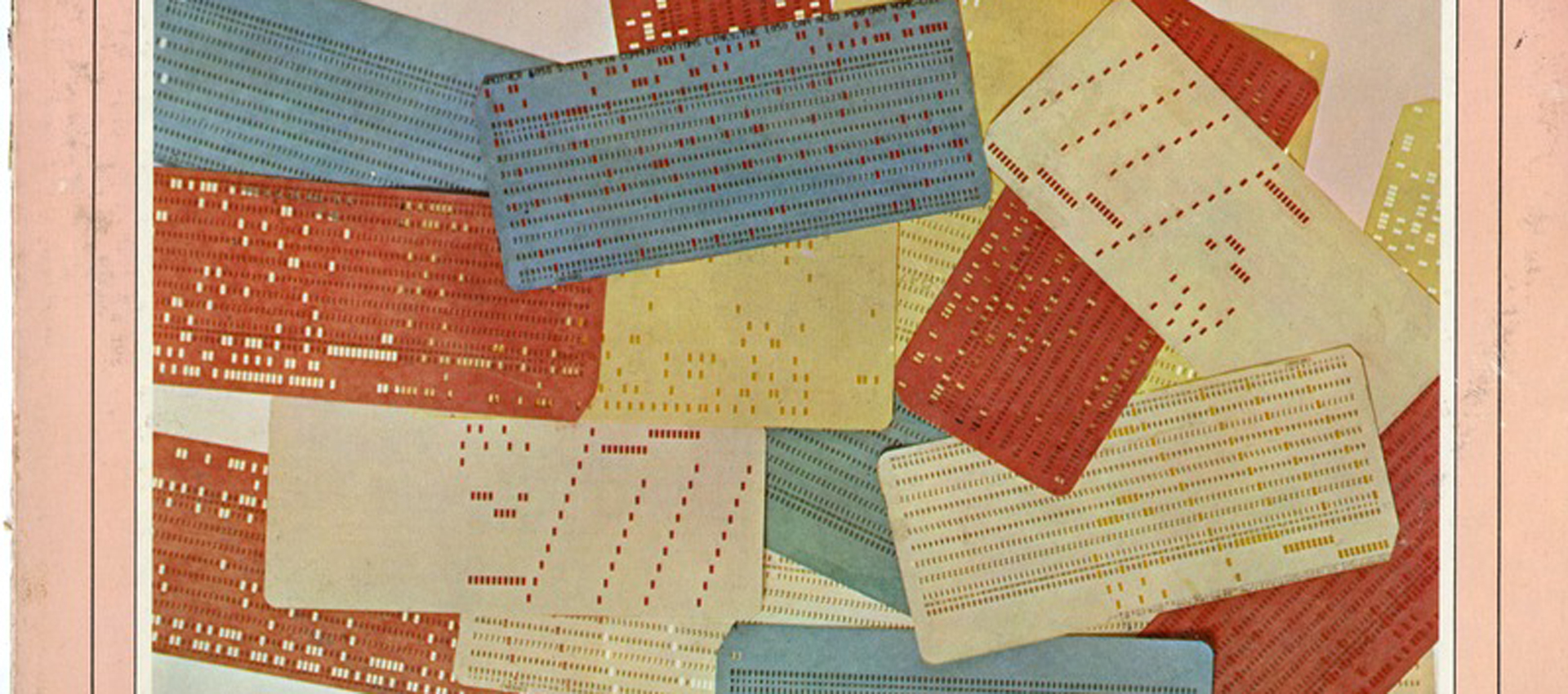

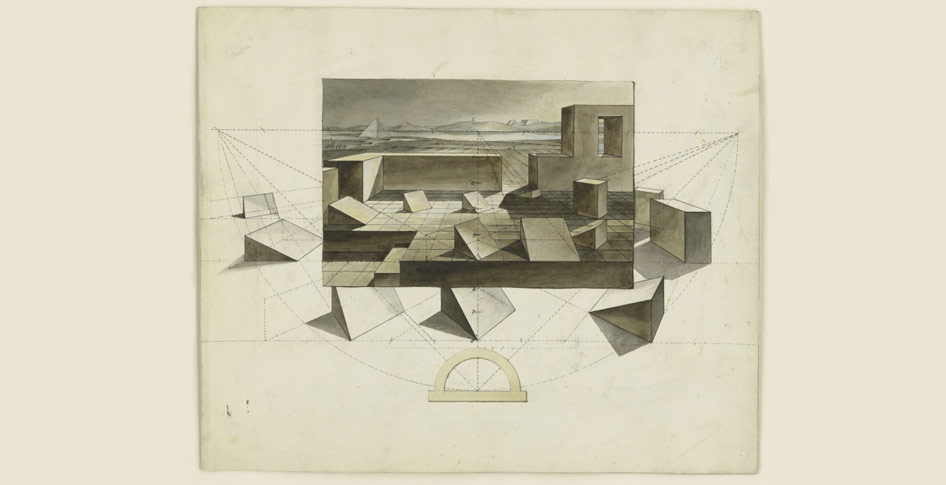

Die deutschen Institutionen koordinieren jeweils ein Teilprojekt. Das IAI koordiniert in der Hauptphase das Teilprojekt: „Medialities of conviviality and information infrastructure“. Untersucht wird darin beispielsweise, wie sich unterschied¬liche Vorstellungen von Zusammenleben in Differenz und Ungleichheit in Praktiken wie Schreiben, Zeichnen, Fotografieren, Sammeln und Ausstellen manifestieren. Dabei geht es auch um die (Ko-)Produktion, Zirkulation und Aneignung von Wissen und um die Folgen der digitalen Transformation für die gesellschaftliche Rolle der Medien. Bearbeitet werden diese Fragen im interdisziplinären Research Area: „Medialities of Conviviality“, welches das IAI mit koordiniert.

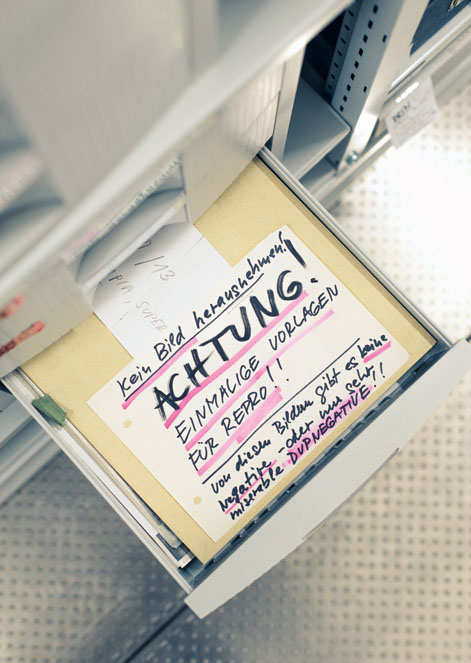

Darüber hinaus ist das IAI für die Informationsinfrastruktur von Mecila zuständig, was auch den Austausch und die Verknüpfung der Bibliotheken des Forschungskollegs beinhaltet. Beispielweise haben wir einen elektronischen Lesesaal für urheberrechtsbehaftete Materialien entwickelt. Im Prinzip können ja durch die Digitalisierung die Dinge entgrenzt reisen, aber wir haben natürlich die nationalen Rechtsrahmen, die dem eine gewisse Schranke setzen. Dann organisieren wir Erfahrungsaustausch zwischen allen Bibliotheken: Was heißt Internationalisierung? Was heißt digitale Transformation? Wir stimmen Erwerbungen ab, wir tauschen Medien aus. Also etwas, das eigentlich normalerweise in einem Wissenschaftsprojekt keine starke Rolle spielt, aber was uns sehr wichtig erschien, weil es um die Frage geht: Was heißt Infrastruktur?

Internationalisierung heißt, die Perspektive des Anderen in der Alltagsarbeit einzubeziehen, institutionelle, räumliche und kulturelle Grenzen zu überwinden., von der Differenz ausgehend Schnittstellen zu definieren und Verknüpfungen herzustellen. Internationalisierung ist aber immer auch eine Grenzerfahrung, da viele Rechtsrahmen noch national geprägt sind. Je nach Kontext kann sich z.B. der Status eines Objekts ändern: Wenn das Objekt ein Wissensobjekt ist, dann darf es im Prinzip überallhin reisen, weil wir als SPK Free Open Access unterstützen und in dem Zusammenhang auch die Berliner Erklärung unterschrieben haben. Jedoch sind unsere Sammlungen auch nationales Kulturgut, haben also einen Anker und dürfen deshalb nicht ohne Genehmigung aus den Land ohne eine Erlaubnis. Objekte können aber auch eine Ware sein. Und für viele Herkunftsgesellschaften sind sie ein Identitätsmarker. Das macht es natürlich spannend, darüber nachzudenken: Wie vernetzt man die Infrastrukturen? Wo kann man praktische Wege finden? Wo gibt es Grenzen, die man nicht überwinden kann? Wie gehen wir gemeinsam damit um? Deswegen ist das Arbeitspaket „Information infrastructure“ im Teilprojekt des IAI, was auf dem ersten Blick so technisch klingt, auch aus wissenschaftspolitischer Perspektive interessant.

Wichtige Instrumente und Formate in Mecila sind neben Aufenthalten von internationalen Gastwissenschaftler*innen sowie Doctoral Fellowships, um die Zirkulation innerhalb Lateinamerikas zu stärken. Dann gibt es den Mecila-Chair, ein Lehrstuhl, der auch innerhalb Lateinamerikas zirkuliert. Außerdem haben wir Finanzierungen für kleine Forscher*innengruppen um ein Thema, sowie natürlich kassische Formate wie Workshops, Konferenzen oder Summer Schools. Um den Austausch mit der Zivilgesellschaft zu stärken, gibt es spezifische Formate. Es gibt immer vier Direktor*innen von Mecila in São Paulo, zwei präsentisch, zwei virtuell, zwei aus Deutschland, zwei aus Lateinamerika. Das IAI übernimmt 2023 bis 2024 das Directorship des Forschungskollegs.

Ein wichtiger Punkt ist, dass Mecila nicht nur im Elfenbeinturm stattfinden soll, sondern auch Austausch mit der Zivilgesellschaft steht, beispielsweise über politische Stiftungen oder kulturelle Mittlereinrichtungen wie das Goethe-Institut. Bei der Konferenz in São Paulo im März waren mehrere Vertreter*innen indigener Organisationen da, auch der alternative Nobelpreisträger Davi Kopenawa. Es ist natürlich wichtig, dass man das auch in breitere Debatten einbringt, insbesondere angesichts der komplizierten politischen Lage in Brasilien und vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Da muss man sehr vorsichtig sein bei der Entwicklung von Formaten, dass man nicht ungewollt Personen in eine Schusslinie stellt.

Es geht in Mecila darum, dass Personen mit ihren Expertisen und Kenntnissen auf Themenschwerpunkte und Fragestellungen hin bezogen, innovativ zusammenarbeiten. Das ist die Kunst, die unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten und Neugierden zusammenzubringen. Es ist kein Graduiertenkolleg, es ist kein klassisches Forschungsprojekt, sondern es ist letztendlich ein strukturiertes Vernetzungsprojekt, das aber mehr ist als ein loses Netzwerk, weil es institutionelle Anker hat, stabile Plattformen aufbaut und auch die Infrastrukturen eine wichtige Rolle spielen.

Die Hauptphase von Mecila startet ja mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie. Was bedeutet das für die konkrete Arbeit des Projekts?

Wir haben jetzt aufgrund der Pandemie beschlossen, dass wir aus der Not eine Tugend machen und stärker als ursprünglich vorgesehen, Formate und Instrumente virtualisieren. So werden regelmäßig virtuelle Workshops und Projekttreffen durchgeführt. Wir haben natürlich virtuelle Publikationsformate, wir haben Podcasts, Social Media-Formate, sehr viel über digitale Medien, das sind die Kommunikationswege. Ebenso versuchen wir, alles das, was im Bereich der digitalen Kommunikation die teilnehmenden Institutionen an zusätzlichen Expertisen einbringen können, zu integrieren.

Welche Herausforderungen bringt die Pandemie für das IAI als Wissenschaftseinrichtung mit starkem internationalem Schwerpunkt mit sich?

In einem hyperinstitutionalisierten Land wie Deutschland sind wir es nicht so gewohnt, wenn Dinge mit so viel Unsicherheit verbunden sind, wie in dieser Pandemiesituation. Es gibt ja eigentlich keine vorgefertigten Lösungen zum Umgang mit CoV-19 oder Handreichungen. Das bringt ein immenses Lernpotential mit sich und die Herausforderung, dass wir auf einmal eine Loslösung von alltäglichen Arbeitsroutinen erfahren. Das hat im ganz konkreten Alltagsmanagement in einer Wissenschaft- und Kultureinrichtung wie der SPK - und insbesondere einer Einrichtung mit einem starken internationalen Profil wie dem IAI - eine Reihe von Auswirkungen. Allgemeiner gesprochen, hat die Pandemie unsere Sicht auf Globalisierung verändert, was wir in der Post-Pandemie stärker spüren werden.

Als wichtige Herausforderungen aus institutioneller Perspektive haben sich funktionierende Kommunikationsroutinen und die Vermeidung von Entkopplungen herauskristallisiert. Die Pandemie hat uns gelehrt, anders, intensiver und grenzüberschreitender, also jenseits der Hierarchien, jenseits der etablierten Strukturen, auch jenseits der institutionellen Grenzen zu kommunizieren. Das ist eine Herausforderung, aber stellt auch einen wichtigen Lerneffekt dar, das ist ein kreatives Moment. Da geht es nicht nur um die Kommunikation an sich, sondern auch um das Wie. Die Verunsicherung betrifft ja nicht nur die Mitarbeiter*innen, sondern auch die Kooperationspartner*innen, die Gastwissenschaftler*innen, es betrifft die Verbundprojekte, auch international, es betrifft Bücherlieferungen, es betrifft die Außendarstellung. Hier zeigt sich interessanterweise, dass der Ausgangspunkt von Mecila, nämlich von der Differenz auszugehen, ganz zentral ist: Jede Erfahrung ist eine andere in dieser Pandemie. Es gibt vergleichbare Momente, aber es gibt gleichzeitig sehr viel Individualisierung, auch in diesen Erfahrungen, weil die mit unterschiedlichen Lebenswelten und Lebenskontexten zu tun haben.

Konkret müssen wir fürs IAI wie für die Stiftung zwischen der ersten Phase der Notfallstufe und der zweiten Phase, der des Übergangs zu einer neuen Normalität, unterscheiden. In der ersten Phase ging es darum, schnell und pragmatisch Strukturen aufzubauen; Strukturen der Kommunikation, der Partizipation und der Kontinuität, um so Arbeitsfähigkeit trotz aller Einschränkungen zu ermöglichen. Das hat sehr viel Kreativität mit sich gebracht, beispielsweise bei der webbasierten Strukturdatenvergabe, oder es mussten Büchertransporte organisiert werden, damit man auch zu Hause Schenkungen weiterarbeiten kann. Das hat einen sehr positiven Effekt gehabt, die Entkoppelungen vermieden bzw. reduziert haben. In Verunsicherungssituationen ziehen sich einige Menschen zurück und andere sehen das als Möglichkeit, sich anders aktiv einzubringen. Das ist ja auch eine der Erfahrungen, die wir innerhalb der Stiftung insgesamt haben, was die Pandemie angeht.

Es hat sich gezeigt, dass man nicht nur auf individuelle Situationen eingehen muss, wie lange Arbeitswege, Betreuungssituationen oder fehlende Internetzugänge, sondern dass man dabei auch sehr aufpassen muss, einerseits dieser Vielfalt Rechnung zu tragen, und gleichzeitig gerecht und fair zu bleiben in der Behandlung. Wir haben dafür relativ schnell Entscheidungsstrukturen geschaffen, in der nicht nur die Leitungsgruppe, sondern auch die Führungskräfte der mittleren Ebene, also Abteilungs- oder Referatsleitungen, eine wichtige Rolle spielen und durch Teamgestaltungsautonomie gestärkt wurden.

Es fällt auf, dass die Transitionsphase, also der Rückgang zur neuen Normalität, anstrengender und komplexer ist, als diese erste, vielleicht als krisenhaft wahrgenommene Situation des Notbetriebes. Es gilt, in dieser Kombination aus Präsenz und Homeoffice eine ganze Reihe von Maßnahmen durchzuführen im IAI: Wir sind mitten in einer Baumaßnahme, viele Büros mussten umziehen, wir haben einen verlagerten Eingang, wir haben Baugeschehen, und dadurch schon sehr viele Einschränkungen, und da muss man jetzt auch noch Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen hineinbringen, da mit dem kontaktarmen Leihverkehr und der Teilöffnung des Lesesaals wieder ein Stück weit präsentisch gearbeitet wird.

In dieser Phase der Entwicklung in eine neue Normalität muss man sich ja auch viel systematischer nicht nur auf sich konzentrieren, sondern auf die Netzwerke. Wir haben, schon in der Notsituation, alle unsere Gastwissenschaftler*innen angeschrieben. Gastwissenschaftler*innen, die da waren, die auf einmal nicht wieder zurückkamen, Gastwissenschaftler*innen, die voreilig abreisen mussten, um überhaupt noch zurückzukommen, Gastwissenschaftler*innen, deren Visa verlängert werden mussten, Gastwissenschaftler*innen, die kommen wollten und auf einmal nicht mehr konnten. Wir haben auch sehr stark in unsere Netzwerke, also alle unsere Gremien, Editorial Boards, wissenschaftlicher Beirat, Freundeskreis, aber auch unsere Netzwerke in den Universitäten hinein kommuniziert: „Das ist unsere Situation, so geht es uns, das sind die Herausforderungen, das bieten wir digital an, das könnt ihr vor Ort machen“ und haben so versucht, auch eine Entkopplung dieser Netzwerke zu verhindern. Es hat sich gezeigt, wie wichtig diese „strong ties of trust“ in der Pandemie sind.

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf internationale Kooperationen?

Das Management von Verbundprojekten in der Pandemie ist extrem komplex. Die Forschungsförderer haben sich ziemlich schnell auf die neue Situation eingestellt mit entsprechenden Maßnahmen und Vorgaben zur Erhöhung der Virtualität in den Instrumenten. Das ist natürlich relativ anstrengend, weil man ja auch mit Unsicherheiten agiert und sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen einbeziehen muss.

An unseren Partnern in Lateinamerika – einer Region, die zeitversetzt sehr stark betroffen ist – sieht man deutlich, dass diese Pandemie sehr viel neue Vulnerabilität und Instabilität produziert. Auch in einem Land wie Deutschland, das sich ja multilateral sehr stark aufstellt in Zeiten der Renationalisierung, kommt hier im Kulturbereich und Wissenschaftsbereich die Frage auf: „Welche Projekte können wir in Zukunft noch durchführen, wenn uns jetzt die Partner wegbrechen?“ Lateinamerika ist ein Brennglas dessen, was unsere Hauptherausforderung ist im Kultur- und Wissenschaftsbereich: Was heißt die Post-Pandemie für unsere internationalen Kooperationen und die Internationalisierung von Wissenschaft und Kultur? Die digitale Praxis ist dort viel dynamischer als in Deutschland, die Infrastrukturen hingegen weitaus instabiler. In Kolumbien haben 60% der Bürger*innen Zugang zum Internet, was im Lateinamerikanischen Kontext keine niedrige Zahl ist, aber nur 20% Zugang zu Breitband, und von denen sitzen 90 % in der Stadt und von denen wiederum gehören 90 % zur oberen und hohen Mittelschicht. Wie das Beispiel zeigt, ist digitale Exklusion eine unserer zentralen Herausforderungen.

In dieser zweiten Phase haben wir uns nicht nur um unsere Aktivitäten und unsere Services gekümmert, nicht nur um die Verbundprojekte in denen wir teilnehmen, sondern wir setzen uns jetzt auch intensiv mit der Frage auseinander: Wie organisieren wir in der Pandemie und auch in der Postpandemie die internationale Kooperation so, dass eine Kontinuität da ist, dass die bestehen Asymmetrien nicht zunehmen, und dass wir stabile Partnerschaften halten können?

Bei allen Herausforderungen und Unbillen: Gibt es auch Chancen oder gar positive Effekte durch diese Ausnahmesituation?

So eine Verunsicherung löst auch einen kreativen Schub aus, weil man Dinge, die selbstverständlich sind, überdenken muss, weil man praktische Lösungen finden muss, die die Menschen anders mitnehmen, weil man eingefahrene Arbeitsweisen neu justieren muss und weil man Prioritäten anders setzen muss. Wir haben den Vorteil, dass wir mit Lateinamerika eine Partnerregion haben, die immense Erfahrungen mit solchen Brüchen und Unsicherheiten hat. Wenn man nicht einen DDR-Hintergrund hat, ist man in Deutschland ja sehr stark Kontinuität gewohnt, das sieht man ja an unserer ganzen Praxis des institutionellen Managements mit einer sehr vorausschauenden Finanzplanung. Viele unserer Partner in Lateinamerika wissen heute nicht, über welches Budget sie 2020 verfügen werden, geschweige denn, ob sie 2021 noch existieren. Das sind umfassende Erfahrungen, wie man mit diesen Verunsicherungen, diesen Instabilitäten umgeht, und das nutzen wir natürlich sehr. Und wir hoffen, auch einen Teil davon, nicht nur im IAI, sondern auch in die Stiftung überführen zu können. Ich glaube auch, dass es gerade in puncto Führungsverantwortung viele Lerneffekte gibt, weil es in Zeiten der Instabilität und Unsicherheit, keine Blaupausen gibt, keine Geschäftspläne, wie man nun damit umgehen soll. Da wird Führungsstärke und Führungsschwäche nochmal deutlicher. Und für Personen auf allen Ebenen, die Verantwortung übernehmen wollen, öffnen sich jetzt neue Gestaltungsräume.

Was mich trotz aller Virtualität immer wieder überrascht, ist die Bedeutung der Beziehungen und der direkten Kommunikation, auch wenn sie virtuell ist. Unsere Netzwerke sind auch Erfahrungsaustauschnetzwerke dazu, wie man mit dieser Situation umgeht. Im Rahmen von Mecila greifen wir das Thema wissenschaftlich auf, weil die Pandemie natürlich im lateinamerikanischen Kontext sowie in Europa Prozesse verstärkt hat, die ja schon da waren: Ungleichheiten, autoritäre Rechtsregime, Fragilität der Demokratie, Fragilität von Institutionen. Das hat sich ja nochmal in einer deutlichen Form potenziert.

Argentinien beispielsweise hat seit März ein komplettes Lockdown so wie viele andere Länder Lateinamerika. Das wird viel stärker kontrolliert als bei uns. Ich habe Familie in Argentinien, Brasilien, Frankreich, Italien und Kanada und der Vergleich zeigt nochmal die gesellschaftlichen Unterschiede im Umgang mit der Pandemie. Das komplette Eingeschlossensein ist ziemlich anstrengend, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ganz Lateinamerika wie auch Afrika hat einen großen Grad an Informalität der Wirtschaft. Das bedeutet, die Menschen kriegen kein Geld, können nichts essen, wenn sie nicht arbeiten gehen und dürfen jetzt aber nicht arbeiten gehen. Das ist natürlich existentiell und sozial explosiv.

Das sind die Realitäten, mit denen wir zu tun haben – privat, familiär, aber auch mit vielen Projektpartnern, die mit diesen Situationen konfrontiert sind. Ich habe vorgestern eine lange Videokonferenz mit Kollegen einer Universität im Norden von Chile gehabt. Die haben in der Region keine verfügbaren Beatmungsgeräte mehr im Land und sagen dann „Ok, wir haben hier unsere Maßnahmen, aber im Prinzip wissen wir, wenn es einen von uns hart erwischt, können wir nichts machen“. Ich tausche mich über Whatsapp mit Freunden und Freundinnen im Andenhochland aus, die mir von der schwierigen Situation in ländlichen Regionen berichten. Da fühlt man sich hier wie in einer anderen Welt. Das meine ich damit, dass die Pandemie dramatisch Ungleichheiten potenziert – und gleichzeitig unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit solchen Situationen produziert. Wenn ich sehe, wie die chilenischen Projektpartner nicht verzweifeln, sondern entspannt noch an Projektanträgen mit uns mitarbeiten, und auch diese unterschiedlichen Härten der Maßnahmen, und wenn dann bei uns so Beschwerden kommen, denke ich mir manchmal: „Mein Gott, Leute, wie skurril. Wir haben hier so andere Rahmenbedingungen, vor allem auch im öffentlichen Bereich!“.

Wie sehen Sie die langfristigen Folgen der Pandemie für internationale Wissenschaftskooperationen?

Ich tausche mich gerade viel mit Kolleg*innen auch in der SPK aus zu Internationalisierung in der Postpandemie. Das wird eine ganz andere Situation sein. Die deutschen Förderer bauen gerade ihren gesamten Instrumentenkasten um, um stärker zu virtualisieren, aber auch andere Formate der Kooperation und der Ko-Produktion von Wissen zu entwickeln. Das klassische Gastwissenschaftler*innen-Modell wird nicht mehr so funktionieren. Wir werden anders mit Mobilität umgehen müssen, weil auch deren Notwendigkeit nicht mehr so stark gesehen wird. Das wäre natürlich für den CO2-Ausstoß ganz gut, aber auch, weil man sehr auf Co-Finanzierung angewiesen ist und das Wegbrechen von Finanzierungen infolge der Pandemie dazu führen wird, dass für die Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften global betrachtet weniger Geld da sein wird. Das ist kein neuer Prozess (siehe z.B. EU Horizon 2020), er wird sich aber durch die Pandemie beschleunigen. Wir werden zur gleichen Zeit, und das spüren wir schon, mehr Wettbewerb haben, weil viele Länder, auch Schwellenländer, sehr stark in wissenschaftliche Ausbildung investiert haben. Lateinamerika hat die Promotionen teilweise verdoppelt. Das bedeutet, mehr Konkurrenz und mehr Braindrain, aber auch Braingain für Deutschland.

Wir werden politisch größere Schwierigkeiten haben, Internationalisierung zu legitimieren und müssen darum Formate und Kooperationsstrukturen schaffen, die langfristig angelegt sind so wie Mecila.