Die Wirtschaftshistorikerin Laetitia Lenel (Uni Duisburg-Essen) und der Wirtschaftshistoriker Mark Spoerer (Uni Regensburg) sprechen im Interview über ihre Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek Berlin und die Bedeutung von aufbereiteten historischen Datenbeständen.

Sie beide arbeiten als Historiker derzeit in mehreren Kooperationsfeldern mit der SBB zusammen, allen voran die „Handelskammerberichte“ und das Forschungsdaten-Hub Emporion. Worum geht es bei diesen Projekten?

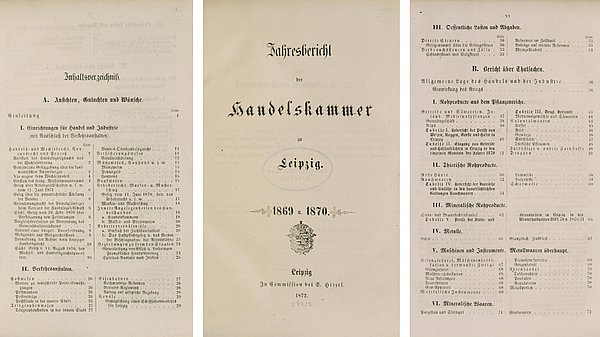

Mark Spoerer: Im Projekt Handelskammerberichte geht es um die Digitalisierung und Auswertung der jährlich herausgegebenen Berichte der deutschen Handelskammern, die zum Teil bis vor die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Diese Berichte sind gleichförmig aufgebaut, so dass sich Vergleiche anstellen lassen. Wir haben bislang eine ungefähre Vorstellung der gesamtdeutschen Konjunktur im 19. Jahrhundert, nicht aber von regionalen Konjunkturen. Dafür sind die Handelskammerberichte eine sehr schöne und aussagekräftige Quelle.

Laetitia Lenel: Mit Emporion (emporion.gswg.info) haben wir ein Forschungsdaten-Hub für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte geschaffen. Emporion ermöglicht die kostenfreie standardkonforme Veröffentlichung von Zeitreihen, historischen Statistik- und Paneldaten, Textmining-Analysen und Datenpapieren im Open Access. Seit 2023 wird es gemeinsam getragen von dem DFG-Schwerpunktprogramm 1859 „Experience and Expectation. Historical Foundations of Economic Behavior“, der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (GSWG) und der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB).

Welche Rolle spielen historische und statistische Daten für die Forschung?

MS: In der Geschichtswissenschaft müssen wir ständig (und übrigens methodisch zwingend) vergleichen, um die Bedeutung eines historischen Sachverhalts herauszuarbeiten. Die Quantifizierung erlaubt eine Präzisierung des Vergleichs, wobei man sich natürlich immer quellenkritisch vor Augen halten muss, dass die Kriterien, nach denen in der Vergangenheit Daten erhoben wurden, fast nie eins zu eins auf eine heutige Fragestellung passen.

In anderen Wissenschaften, z.B. den Wirtschaftswissenschaften oder der Meteorologie, freut man sich, wenn man auf lange Datenreihen zurückgreifen kann. Für die sind wir Lieferanten von Daten, deren Erschließung denen viel zu aufwendig wäre (was völlig ok ist).

LL: Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte war von Anfang an ein in weiten Teilen datenbasiertes Feld. In den letzten Jahren hat diese Tatsache auch wissenspolitisch verstärkte Aufmerksamkeit gefunden, weil immer mehr Fördereinrichtungen und die Data Availability Policies zahlreicher Zeitschriften und Verlage den offenen Zugang zu Forschungsdaten zur Pflicht machen, um die Überprüfung und Reproduzierbarkeit von Studien und Ergebnissen zu ermöglichen.

In der Geschichtswissenschaft müssen wir ständig (und übrigens methodisch zwingend) vergleichen, um die Bedeutung eines historischen Sachverhalts herauszuarbeiten.

Mark Spoerer

Wo liegen derzeit die Probleme von Daten-Repositorien und welche Lösungsmöglichkeiten werde in Kooperation mit der Stabi angestrebt?

MS: Das Hauptproblem besteht darin, für die meist mit Geldern des Steuerzahlers oft mühsam aus Archiven oder Bibliotheken gehobenen und aufgearbeiteten Daten eine Langzeitarchivierung sicherzustellen. Meine Festplatte oder auch das Forschungsdatenrepositorium meiner Universität sind weniger gut geeignet als eine Staatsbibliothek, die auf eine wirklich lange Tradition zurückblicken kann und hoffentlich auch in Zukunft, in welcher Form auch immer, fortbestehen wird.

LL: Ja, bisher gab es schlicht nicht die nötige Infrastruktur. Es gab einzelne institutionelle Forschungsdatenrepositorien, aber eben nur für die Angehörigen der betreffenden Universität. Mit Emporion wollten wir daher ein Forschungsdatenrepositorium schaffen, das dem gesamten Fach offensteht. Damit wollten wir zugleich die produktive, zwischen den verschiedenen Strömungen der Disziplin vermittelnde Gesprächs- und Kooperationskultur fortsetzen, die unser Schwerpunktprogramm geprägt und befruchtet hat.

Was sind die größten Herausforderungen bei der Aufbereitung und Bereitstellung der Daten?

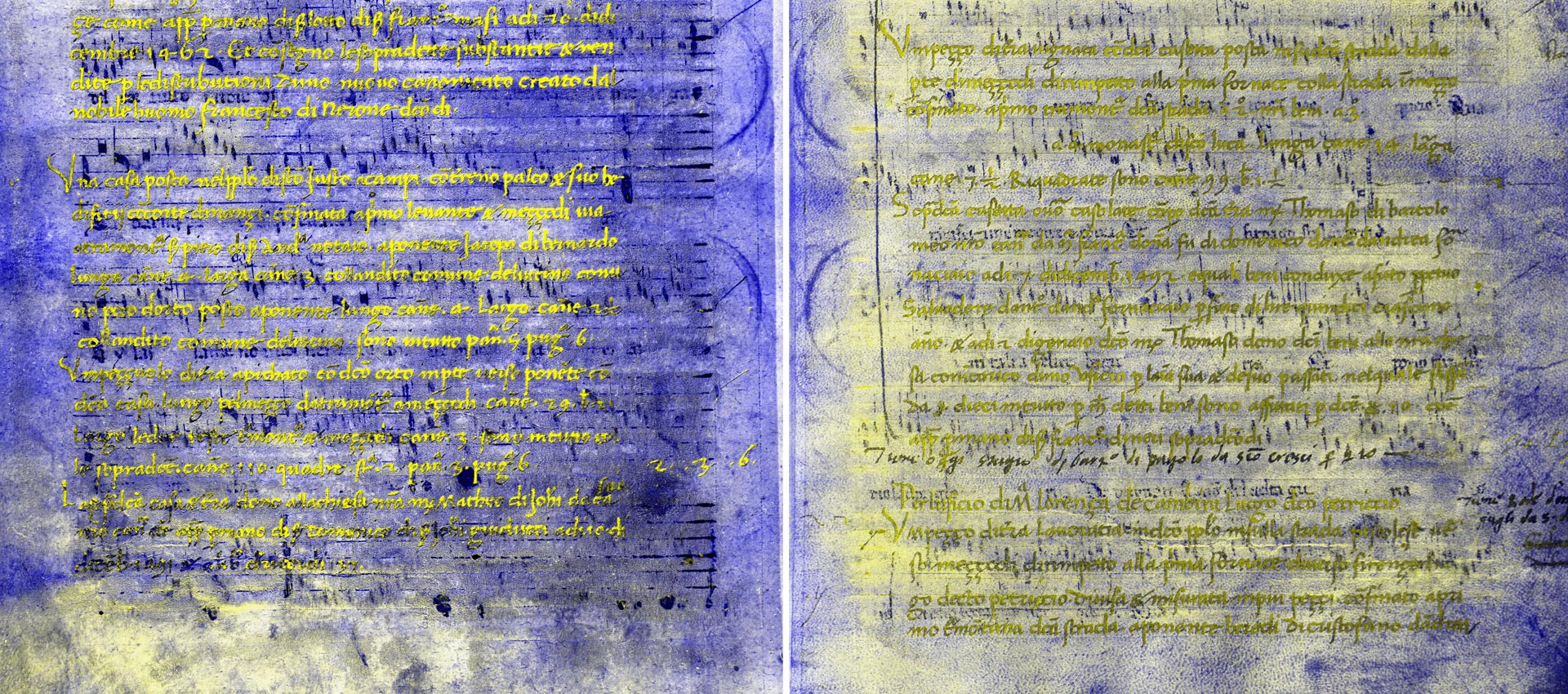

MS: Das hängt völlig von der Situation ab. Wir sind hier beispielsweise in Regensburg gerade dabei, ein Projekt erfolgreich abzuschließen, in dem ca. 1.100 Rechnungsbücher eines Spitals, die bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurückreichen und fast lückenlos erhalten sind, zu digitalisieren und zu erschließen. Diese Rechnungsbücher sind deswegen für die historische Forschung so wertvoll, weil sie Löhne und Preise enthalten, was uns Rückschlüsse auf den Lebensstandard der Menschen in sehr langer Perspektive erlaubt. Nun sind 400.000 Digitalisate online. Als wir 2017 mit der Ausarbeitung des Projektantrags begannen, war noch nicht ansatzweise zu erahnen, dass dieser Schatz mit Methoden der KI analysierbar wäre.

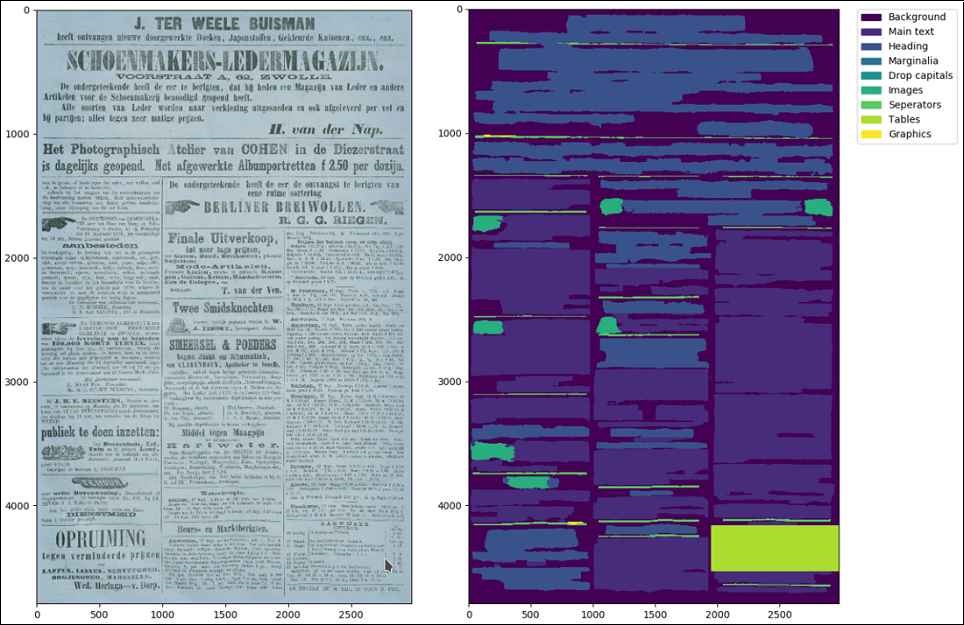

Ganz anders sind die Herausforderungen bei modernen Wirtschafts- und Sozialdaten. Man mag es kaum glauben, aber im Moment ist die KI immer noch nicht zuverlässig in der Lage, etwas altmodischere Tabellen als solche zu erkennen und in maschinenlesbares Tabellenformat (CSV) zu übersetzen, selbst wenn sie gedruckt und sauber digitalisiert (sehr wichtig!) vorliegen. Das wird sich aber mit Sicherheit in den nächsten zwei bis fünf Jahren ändern.

LL: Die Erhebung und Aufbereitung von Daten ist immer aufwändig und kostspielig. Das führt dazu, dass viele Forschende zögern, die eigenen Daten anderen bereitzustellen. Hier ist ein Umdenken gefragt, und das kostet Zeit. Zugleich könnte die Open Access-Veröffentlichung von Zeitreihen, historischen Statistik- und Paneldaten, vektoriellen Geodaten und Textmining-Analysen dazu beitragen, Ungleichheiten im Wissenschaftssystem zu reduzieren. Schließlich ermöglicht sie Personen in einem frühen Karrierestadium, Daten zu nutzen, die sonst oft nur mit erheblichem Mittel- und Ressourceneinsatz zu erheben sind.

Wir wollen die produktive Gesprächs- und Kooperationskultur fortsetzen, die unser Schwerpunktprogramm geprägt und befruchtet hat.

Laetita Lenel

Welche Rolle spielt Open Access für Ihre Arbeit?

LL: Eine große. Wir sind gerade dabei, ein Handbuch zu Economic Expectations in Historical Perspective zu veröffentlichen, das zentrale Ergebnisse unseres Schwerpunktprogramms dokumentiert und mit weiteren internationalen Perspektiven auf das Thema zusammenbringt. Das Handbuch wird dank der Förderung durch mehrere Institutionen im Open Access erscheinen, was mich sehr freut, weil es natürlich eine viel breitere Wahrnehmung und Diskussion der Beiträge ermöglicht.

MS: Open Access ist auch aus meiner Sicht absolut wichtig, weil dies die Forschung erleichtert. Ich gebe eine Fachzeitschrift heraus und bin sehr stolz, dass sie seit Anfang 2024 vollständig im Open Access erscheint.

Sie haben in Ihrer Arbeit mit sehr spannenden historischen Daten zu tun – gibt es ein Feld oder ein konkretes Beispiel, das Sie persönlich besonders fasziniert?

LL: In diesem Jahr erscheint meine Arbeit zur Geschichte der ökonomischen Prognostik bei Cambridge University Press. Das Buch ist das Ergebnis meiner jahrelangen Forschung zu Konjunkturforschungsgruppen und -instituten, die auf der Grundlage von historischen Zeitreihen und Umfrageergebnissen Prognosen erstellt haben – und diese zum Teil wiederum mit späteren ökonomischen Daten konfrontiert haben. In meinem Buch argumentiere ich, dass die Enttäuschungen über Abweichungen zwischen Prognosen und späteren Daten, die im zwanzigsten Jahrhundert immer wieder auftraten, sowohl Methodik und Funktion der Prognostik als auch ökonomische Theorie und wirtschaftliche und politische Entscheidungsbildung entscheidend verändert haben. Mit dieser Perspektive schaue ich aktuell besonders neugierig auf die Veränderungen, die die gegenwärtige Zunahme und schnellere Verfügbarkeit ökonomischer Umfragedaten mit sich bringt. Man kann schon jetzt sehen, wie das die ökonomische Theorie, aber beispielsweise auch das Handeln von Zentralbanken beeinflusst. In einem anderen Zusammenhang beschäftige ich mich derzeit mit der Geschichte von Wissenschaftsverlagen – ein Thema, für das die SBB mit ihrem großen Bestand an Verlagsarchiven eine zentrale Anlaufstelle ist. Auch das ist ein faszinierendes Feld, aber dazu dann gerne bald einmal mehr.

MS: Ich bin vor einigen Jahren auf eine Totalerhebung der wertvolleren deutschen Glocken aus dem Jahre 1940/41 gestoßen. Die – ca. 15.000 – Glocken wurden vor dem geplanten Einschmelzen (die Kriegswirtschaft benötigte das in der Bronze enthaltene Kupfer) nach relativ einheitlichen Kriterien auf Karteikarten erfasst. Darunter befand sich auch das Gussjahr oder der damals von den beteiligten Kunsthistoriker:innen geschätzte Zeitraum des Gusses. Nun gibt es wohl kaum ein Artefakt, das so standorttreu ist wie eine Kirchenglocke. Daher würde ich diese Glockenguss-Daten gerne nutzen, um eine bis ins Mittelalter zurückgehende regionale Konjunkturgeschichte, für die es ansonsten keine Daten gibt, zu schreiben. Das ist allerdings aus vielerlei Gründen in dickes Brett, das ich im Moment noch vor mir herschiebe. Auf jeden Fall ist dies ein schönes Beispiel dafür, dass Daten auch für komplett andere Fragestellungen verwendet werden können als diejenigen, für die sie ursprünglich erhoben wurden.

Letzte Frage: Welchen Impact hat Ihre Arbeit für die Zukunft der Geschichts- Sozial- und Wirtschaftsforschung?

MS: Das kann Ihnen nicht mal die KI beantworten.

LL: Das Schwerpunktprogramm, das von Alexander Nützenadel und Jochen Streb geleitet wurde, war sehr wichtig für die deutschsprachige Wirtschaftsgeschichte, weil wir aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, aber im ständigen Austausch an dem spannenden Thema der ökonomischen Erwartungsbildung arbeiten konnten. Auch die Erfahrung dieses wirklich interdisziplinären Austauschs hat die Forschung von vielen von uns nachhaltig geprägt. Ich hoffe, dass Emporion dazu beitragen kann, ein wenig von diesem integrativen Geist zu bewahren und den Austausch über unterschiedliche Zugänge, Arbeitsgruppen und Universitäten hinweg zu ermöglichen.