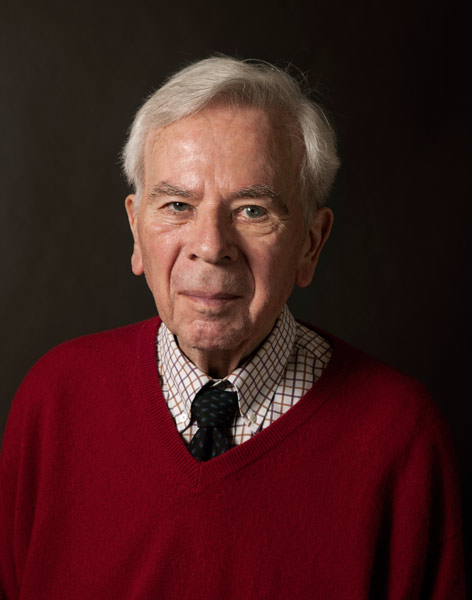

Ob post-stalinistische Sowjetunion, die Bürgerrechtsbewegung in den USA oder die chinesische Kulturrevolution: Gerd Ruge war vor Ort – und brachte als ARD-Korrespondent das Weltgeschehen des 20. Jahrhunderts in die westdeutschen Wohnzimmer. Der Nachlass dieser 2021 verstorbenen Reporterlegende wurde jüngst der Staatsbibliothek zu Berlin zur Aufarbeitung vermacht. Ruges Tochter Elisabeth und sein Journalistenkollege Christian Neef erzählen, was dieses Privatarchiv an Erkenntnissen birgt, wie politische Berichterstattung in prä-digitalen Zeiten funktionierte und von der Kunst, sachlich zu bleiben.

Frau Ruge, warum ist Ihre Wahl auf die Stabi als Ort für den Nachlass Ihres Vaters gefallen? Und was würden Sie sich wünschen, dass mit dem Nachlass passieren soll?

Ruge: Zum einen fand ich sehr passend, wenn dieser Nachlass mitten in der Hauptstadt liegt – umgeben von den großen TV-Studios wie ARD und ZDF und einer Reihe Zeitungs- und sonstiger Redaktionen. Es gab natürlich noch andere Übernahmeangebote, aber die Herzlichkeit und auch das lebendige Interesse von Achim Bonte haben zu diesem Gefühl beigetragen, diesen Nachlass an einen Ort zu geben, wo man sich wirklich dafür begeistert. Abgesehen davon gibt es an der Staatsbibliothek die Mittel und das Know-How, diesen nicht eben kleinen Nachlass auch aufzuarbeiten.

Was erzählt der Nachlass? Über Gerd Ruge als Person, aber auch über das 20. Jahrhundert?

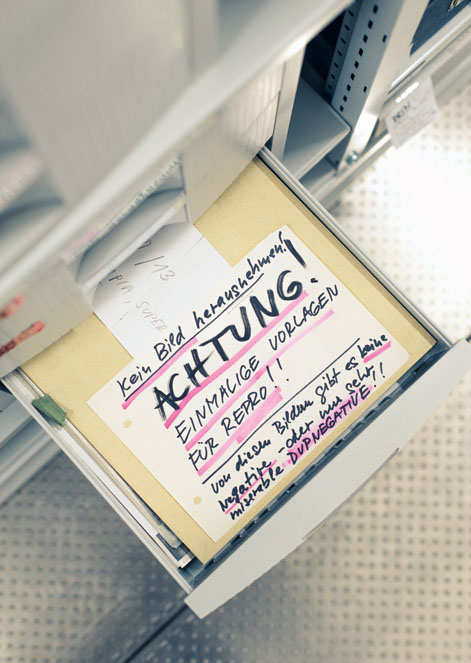

Ruge: Zunächst sei gesagt, dass weder mein Bruder noch ich wussten, dass mein Vater über ein solches Archiv verfügt. Wobei „Archiv“ etwas euphemistisch ist, es handelte sich um eine Sammlung von losen Blättern in Koffern und Kisten und Schubladen und Tüten. Nachdem unser Vater gestorben war, habe ich angefangen, in der Wohnung und den Kellerräumen zu sichten und habe dabei festgestellt, dass dieser Wust an Papier zwar ziemlich chaotisch, aber doch wirklich interessant und berührend war, auch weil die vielen Dokuemnte zurückführten bis in die frühen Monate nach Kriegsende 1945 und dann in die Zeit des ganz jungen Journalisten Gerd Ruge. Am spannendsten ist aber, dass man anhand dieser dann geordneten Papiere, die sich zu einem Archiv fügten, ein großes Journalistenleben durch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verfolgen kann.

Neef: Dieses Archiv ist ein Spiegelbild der politischen und gesellschaftlichen Ereignisse der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und das ist das Faszinierende. Man kann von einem Glücksfall sprechen – sicherlich auch für Gerd Ruge – in drei Ländern eingesetzt gewesen zu sein, die in dieser zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ganz wichtige Rolle spielten. Ruge kommt kurz nach Stalins Tod in die Sowjetunion, als das Tauwetter und die Reformen Chruschtschows beginnen.

Dann der Wechsel in die USA in den 1960er-Jahren, auch in einer ganz dramatischen Zeit nach dem Kennedyattentat, in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung bis hin zur Ermordung Martin Luther Kings– auch eine ganz wichtige Phase. Anschließend ins China zu Zeiten der Kulturrevolution bis zum Tod von Mao. Das sind drei ganz wichtige Etappen der Weltgeschichte, da hat er großes Glück gehabt, so unmittelbar dabei gewesen zu sein. Wir natürlich auch, denn dadurch ist uns so vieles überliefert von ihm: nicht nur die Filme, sondern auch viele faszinierende Analysen und politische Kommentare.

Es heißt, dass Gerd Ruges Nachlass auch die Verflechtung von individuellem journalistischem Einsatz und offizieller Außenpolitik in den Nachkriegsjahrzehnten spiegelt. Wäre da eventuell etwas anders gelaufen, wenn es diese Berichterstattung so nicht gegeben hätte?

Ruge: Die Wegbegleiter*innen und die Zuschauerschaft meines Vaters sind sich bei einer Eigenschaft von ihm einig: Bescheidenheit. Er hat sich nicht aufgeschwungen zum großen Erklärer der Nation, der den Leuten sagt, wie es läuft oder laufen wird. Da war er eher vorsichtig. Gerd Ruge hätte sicherlich bei dieser Frage geschmunzelt und gesagt, dass er da leider auch nicht so viel ausrichten konnte.

Viele dieser Dinge, die Christian Neef gerade erwähnt hat, waren für Leute an den Bildschirmen in ihren Wohnzimmern ja durchaus als bedrohlich wahrzunehmen, beispielsweise die Kubakrise. Und Verflechtung von Weltpolitik und persönlichem Engagement meint hier eher, dass Gerd Ruge eine Stimme war, der die Menschen vertraut haben. Sie hatten das Gefühl, dass da jemand ist, der versucht, selber zu verstehen, was gerade passiert. Und der dann ein möglichst präzises Bild zeichnet, um sich im dritten Schritt eventuell an einer Auslegung zu versuchen. Aber das war nur ein Schritt von dreien und vielleicht auch gar nicht der wichtigste. Gerd Ruge war beispielsweise kein „Kreml-Astrologe“, er ist lieber auf die Straße gegangen, hat mit Leuten geredet und versucht zu verstehen, wie die Stimmung im Land gerade ist.

Hier geschieht die Verquickung der weltpolitisch wichtigen Ereignisse mit der persönlichen Ebene: jener des Reporters, aber auch mit der persönlichen Wahrnehmung der Leute, in deren Land er sich aufhält.

Gerd Ruge hat sich nicht aufgeschwungen zum großen Erklärer der Nation, der den Leuten sagt, wie es läuft oder laufen wird.

Elisabeth Ruge

Elisabeth Ruge ist Autorin, Verlegerin und Literaturagentin. Sie ist Mitgründerin des Berlin Verlags, des PEN Berlin und Tochter von Gerd Ruge.

Der Journalist und Autor, Christian Neef, war von 1991-96 Russland-Korrespondent für DER SPIEGEL, später dessen stellvertretender Auslandsressortleiter.

Neef: Diese Frage, inwieweit Journalismus Einfluss nimmt auf Politik oder sogar die Weltpolitik, hat Gerd Ruge immer umgetrieben. Als er gerade das WDR-Studio in Bonn leitete, war die Bonner Ostpolitik eine Phase, in der das zu einem großen Thema wurde. Da fand der große Deutungskampf um die Ostverträge statt, zwischen zwei – auch journalistischen – Lagern, die sich fast bis aufs Messer gegenseitig bekämpfen. Die einen waren für die Annäherung mit der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, die anderen sahen dadurch den Bolschewismus in Deutschland einziehen. Und mittendrin stand Gerd Ruge mit seinen journalistischen Beiträgen und fragte sich immer wieder, inwieweit es legitim sei, mit journalistischen Mitteln zu versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, sie irgendwie zu steuern? Das fand damals tatsächlich statt, vor allem durch die rechte Presse, die versuchte, die Ostverträge zu diskreditieren, durchaus auch mit illegitimen Mitteln.

Gerd Ruge kam dann zu dem Schluss, dass das eigentlich nicht die Aufgabe des Journalisten sein kann, dass der Journalist sich zurückhalten muss. Er muss sehen, was er sieht, und darüber berichten, aber er sollte – um Gottes willen! – nicht versuchen, die Politik zu steuern mit seinen Mitteln. Das ist etwas, das seinen Journalismus von dem heutigen Journalismus unterscheidet.

Bei dem Abend in der Stabi anlässlich der Nachlassübergabe ging es ja auch um die veränderten Bedingungen politischer Berichterstattung – was hat sich denn konkret verändert und mit welchen Auswirkungen?

Ruge: Was sich ganz klar verändert hat, ist die Art, wie die Nachrichten zu den Menschen kommen. Nicht mehr nur über regionale oder überregionale Zeitungen oder Fernsehsender, sondern eben gefiltert über Social Media-Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Als mein Vater anlässlich seines 90. Geburtstags zu einem Statement zur veränderten Lage gebeten wurde, sagte er, dass die Geschwindigkeit der Nachrichtenverbreitung explodiert sei, man käme einfach kaum hinterher.

In seiner Moskauer Zeit in den 1950er-Jahren hat mein Vater hingegen jeden Tag einen Sendebericht geschickt. Den hat er mit der Schreibmaschine getippt und ist damit zum Haupttelegrafenamt gegangen, wo der Bericht erstmal der Zensurstelle vorgelegt wurde, währenddessen hat er dagesessen, Däumchen gedreht und gewartet, dass alles gestempelt und manches gegebenenfalls geschwärzt wurde. Dann musste der Text überhaupt erst telegraphiert werden und mein Vater wieder warten (auf der Rückseite seiner Manuskriptblätter geben Doodles oft Auskunft darüber, dass er immer wieder länger herumsaß), bis alles nach Deutschland durchgegeben war, wo es dann natürlich frühestens am nächsten Tag gelesen wurde. Das waren ganz andere Prozesse.

Heutzutage muss ja jeder nicht nur sofort die Fakten, sondern auch noch eine Einordnung präsentieren, innerhalb von Nanosekunden. Im Zusammenhang mit beispielsweise der Ukraine-Berichterstattung kann das durchaus von Vorteil sein, birgt aber natürlich Gefahren in sich – und vor allem setzt es die Reporter*innen unter einen unglaublichen Druck.

Neef: Die zeitliche Schnelligkeit und die daraus entstehende Belastung sind der entscheidende Punkt. Gerade Auslandskorrespondent*innen sind heutzutage gezwungen, mehrere Dinge nahezu gleichzeitig zu machen, weil es verschiedene Medien zu bespielen gibt. Es reicht also nicht, einen Text zu schreiben, sondern man muss ein Audio machen oder vielleicht ein Video drehen. Das alles nimmt natürlich Zeit fürs Recherchieren. Gerd Ruge hat sein Vor-Ort-Sein ja intensiv für Recherche genutzt. Er ist wochenlang durch – damals hier überhaupt nicht bekannte – Länder gefahren wie Titos Jugoslawien, durch Korea, das gerade einen mörderischen Krieg hinter sich hatte, durch Vietnam und hat dort gründlich recherchiert.

Diese Zeit hat man heute oft nicht mehr. Leider scheint diese Knappheit sich negativ auf die Neugierde auszuwirken. Gerd Ruge hat mal gesagt, dass ihm junge Journalist*innen nicht mehr so neugierig zu sein scheinen, wie er es von sich selbst früher kannte. Da gibt es bestimmt Zusammenhänge mit den neuen Medien, die einen ja glauben lassen, man sei schon informiert und wisse alles, weil man sich irgendwo durchgeklickt hat. Wochenlang vor Ort zu sein und mit den Leuten zu reden, ist noch mal etwas anderes. Aber dazu braucht man Zeit und Geld, was beides nicht mehr in dem Maße wie früher vorhanden ist. welche Zeitung kann sich so etwas heute noch leisten? Das ist ein großer Unterschied zu den Zeiten, als Gerd Ruge gearbeitet hat. Das kann man und muss man bedauern. Aber das ist der Lauf der Zeit.

Es ist ja derzeit viel von Zeiten der "Polykrise" die Rede. Hat Gerd Ruge mit so einer Entwicklung im 21. Jahrhundert gerechnet? War das beispielsweise Teil des Statements zu seinem 90. Geburtstag?

Ruge: Dieser Begriff kursiert ja erst seit einigen Monaten, der 90. meines Vaters war im August vor sechs Jahren. Es gab damals zwar schon Krieg in der Ukraine, aber der 7. Oktober und die darauf folgende Eskalation im Nahen Osten sowie zuvor im Ukraine-Krieg hat er zum Glück nicht mehr erlebt, denn das hätte ihn schon erschüttert. Allerdings hat er einiges vielleicht auch schon geahnt, wenn auch nicht konkret. Auf jeden Fall war er der Ansicht, dass die NATO-Osterweiterung nicht gut genug vorbereitet war und sah darum eine gewisse Gefahr, dass aufgrund dessen Dinge auf längere Sicht schiefgehen könnten – auch wenn er durchaus für die Erweiterung und überhaupt kein „Putin-Versteher“ gewesen ist.

Neef: Das ist genau der Punkt. Sowohl im Journalismus als auch in diesen politischen Wertungen war er jemand, der überhaupt keine Gewissheiten verbreitet, sondern vieles immer wieder in Frage stellt. Schon in seinen ersten Reportagen in den 1950er-Jahren aus Indochina. Seine Einstellung war: Ich sage Ihnen das, was ich sehe und was ich von den Menschen erfahren habe – ob es der Kern der politischen Entwicklung hier ist, kann ich allerdings nicht wirklich beurteilen.

Heutzutage würde so eine Aussage als uninformiert gelten, niemand würde so etwas zugeben. Obwohl es ein wichtiger Aspekt des Journalismus ist, auch Zweifel oder Skepsis oder Unwissenheit durchblicken zu lassen, denn genau das macht ja Glaubwürdigkeit aus. Gerd Ruge hat das auch noch in den letzten Jahren immer wieder mit einem leichten Schmunzeln betont. Er war stets dagegen, dass Journalisten sich einmischen wollen. Von der Idee, dass man Haltungsjournalismus betreiben kann, also sich ganz klar auf eine Seite stellen muss und Informationen, die dieser Haltung oder dem gewünschten politischen Bild schaden könnten, weglässt – davon war Gerd Ruge ein entschiedener Gegner.

Gerd Ruge war stets dagegen, dass Journalisten sich einmischen wollen.

Christian Neef

Ruge: Er hat auch oft die Bedingungen des „Reporter-Seins“ reflektiert. Anfang der Sechzigerjahre hat mein Vater ein großes Gespräch mit allen möglichen Vertreter*innen aus dem Journalismus und aus unterschiedlichen Institutionen zur Spiegel-Affäre moderiert. Da ging es darum, wie sich Staatsschutz und Informationspflicht durch die Presse zueinander verhalten. Das ist ja ein gigantisches Thema bis heute, man denke nur an Julian Assange.

Das Interesse und Nachdenken meines Vaters über die Frage der Bedeutung der Presse für die Demokratie hat natürlich auch damit etwas zu tun, dass er als junger Erwachsener aus einer Diktatur entlassen wurde und beobachtete, wie eine junge Demokratie eine Medienlandschaft aufbaut und Pressefreiheit zur Leitlinie macht.

Neef: Ich muss nochmal etwas Ketzerisches sagen, nämlich dass die Journalisten dieser Generation viel mehr aufs eigene Nachdenken angewiesen waren, einfach weil es weniger Hilfsmittel gab. Heute bekommst du als Journalist*in alle möglichen Informationen über die verschiedensten Kanäle. Damals gab es bestenfalls den Fernschreiber und kaum offizielle Quellen des Gastlandes, die wirklich verlässlich waren. Sonst gab es nichts. Er musste sich alles selbst erarbeiten.

Das ist etwas, was im heutigen Journalismus – teilweise zum Glück – so auch nicht mehr stattfindet. Nichtsdestoweniger erhöht es meine Hochachtung vor Kollegen wie Gerd Ruge, die in den 1950er- und 60er Jahren gearbeitet haben, als Journalismus noch etwas ganz Schwieriges war.

Ruge: Manchmal erinnert mich das daran, dass man beim Arztbesuch feststellen kann, dass eine ältere Ärztin manchmal die bessere Diagnostikerin ist, einfach weil sie gewohnt ist, Dinge ohne die modernen, vor allem digitalen Hilfsmittel analysieren zu müssen.

Das hat über die Jahrzehnte auch die Beobachtungsgabe meines Vaters geschult. Während des Gorbatschow-Putsches bat er seinen Kameramann bei der ersten großen Pressekonferenz, auf der verkündet wurde, wie es nun nach der Absetzung Gorbatschows weitergehen sollte: „Halt auf die Hände!“ – die zitterten nämlich gewaltig. Sein lapidarer Kommentar dazu war: So sehen Leute eigentlich nicht aus, die sich anschicken, ein großes Imperium zu übernehmen und zu leiten. Das ist ein kleines Beispiel für seine Art, genau hinzuschauen. Er hat auch nicht gesagt: Das wird ja nichts werden. Er hat einen Moment aufgefangen und gezeigt: Hier sehen wir diese Leute, die offensichtlich verunsichert sind und Angst haben vor der eigenen Courage. Wie sich später herausstellte, war es auch so.

Es scheint von Gerd Ruge und seinem Nachlass gibt es eine Menge zu lernen. Können Sie kurz zusammenfassen, was Sie jeweils von ihm gelernt haben?

Ruge: Weil er mein Vater war, habe ich natürlich einiges von ihm gelernt, da könnte ich eine ganze Menge erzählen. Eine Sache, die auch leise in seiner journalistischen Tätigkeit zum Ausdruck kommt, scheint mir allerdings besonders wichtig: Nämlich, dass es einen schwer zu greifenden, aber dennoch absolut vorhandenen „größeren Zusammenhang“ gibt, der über den politischen Alltag und über das, was wir Menschen hier so miteinander gut oder weniger gut hinbekommen, hinausweist.

Für ihn hat sich das in der Natur widergespiegelt. Er war auch ein begeisterter Vogelbeobachter. Wenn wir als Kinder mit ihm spazieren oder wandern gingen, konnte er jeden Baum benennen – und er hat sich an diesen Dingen in einer ganz tiefen, einfachen, unspektakulären Weise erfreut. Er hat verstanden, dass es ein größeres Prinzip gibt. Das hilft einem, die Sachen ein bisschen einzuordnen und sich selbst nicht immer so furchtbar wichtig zu nehmen.

Neef: Für mich ist das das Beeindruckendste seine Art, sachlich zu bleiben. Zu versuchen, die Dinge zu erkennen und nicht mit fertigen Urteilen zu operieren. So habe ich ihn Ende der 1980er-Jahre in Moskau kennengelernt, auch persönlich. Das hat mich beeindruckt, weil es ihn schon damals von anderen unterschied.