Paul Hofmann ist Chefrestaurator im Bode-Museum. Er und sein Team arbeiten täglich daran, unersetzliche Kunstschätze zu erhalten und zu schützen. Kunst- und Kulturförderungen sind für sie eine wichtige Voraussetzung der Erhaltung des kulturellen Erbes.

Im Bode-Museum werden momentan zahlreiche Restaurierungsprojekte durch Fördermittel der Ernst von Siemens Kunststiftung ermöglicht. Welche Projekte sind das?

Insgesamt können wir derzeit dank der Förderung der Ernst von Siemens Kunststiftung etwa 60 Einzelrestaurierungen und drei größere Forschungsprojekte realisieren. Unter den behandelten Objekten sind hochrangige Kunstwerke des ehemaligen Kaiser Friedrich Museums, dem Vorgänger des heutigen Bode-Museums, zum Beispiel Donatello zugeschriebene Keramiken, venezianische Marmore, die Francesco Laurana zugeschrieben werden, aber auch Textilien und Wachsobjekte.

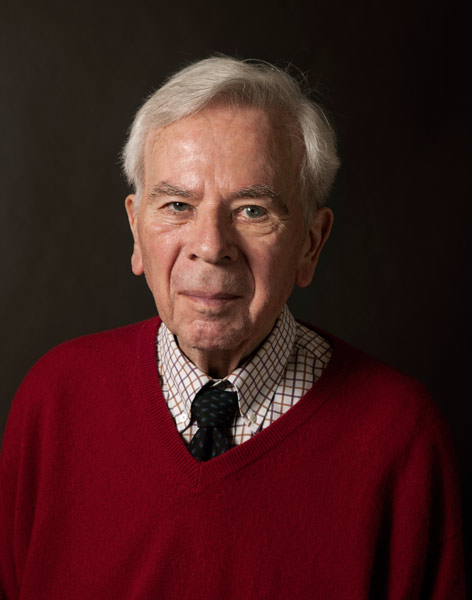

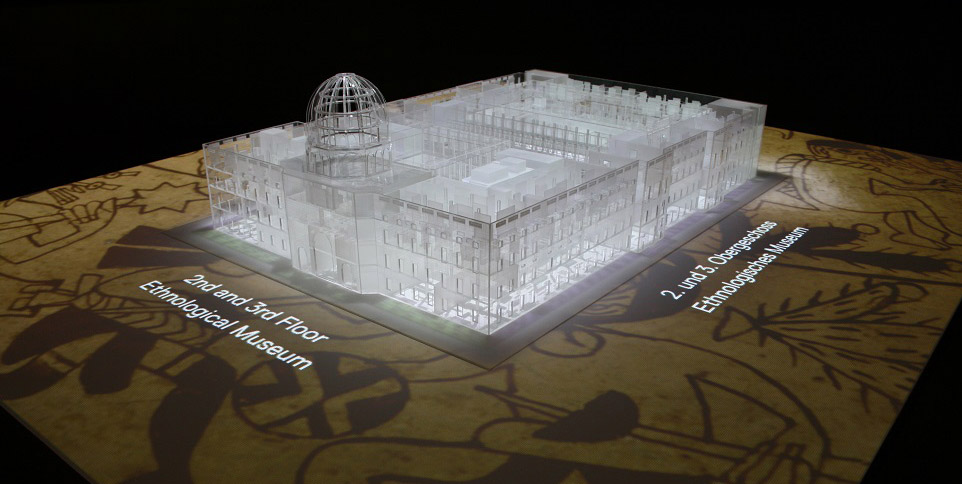

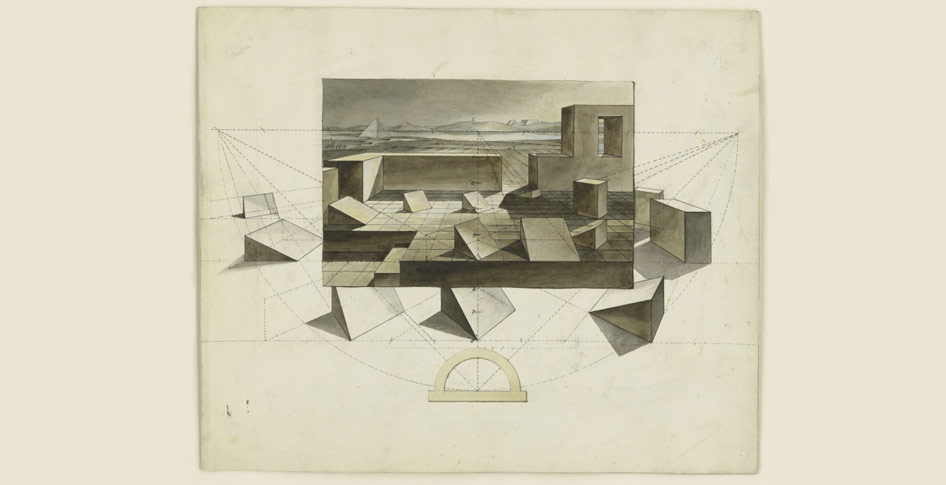

Chefrestaurator Paul Hofmann in der Restaurierungswerkstatt des Bode-Museums.

© Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Ist es eine besondere Herausforderung, wenn so viele große und kleine Restaurierungsprojekte parallel laufen?

Der Arbeitsaufwand ist schon enorm und tritt sehr geballt auf. Im Falle der Ernst-von-Siemens-Förderung gibt es einen Vertrag mit einer Laufzeit von acht Jahren. Das klingt lang, doch es gibt viel zu tun: Wir müssen auf dem freien Markt erfahrenes Fachpersonal akquirieren und entsprechende Arbeitsplätze einrichten. Für die Erhaltung unseres kostbaren Kulturguts müssen wir die absolut besten Leute finden, denn bei der Restaurierung Donatello oder eines Luca della Robbia haben wir keinen zweiten Versuch.

Sind externe Förderungen also „Fluch und Segen“, weil sie zwar Geldmittel bedeuten, aber gleichzeitig mehr Abstimmung nötig machen?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Bei der Ernst-von-Siemens-Förderung gab es zum Beispiel bereits im Antrag ein genaues Verzeichnis mit den konkreten Objekten, den Restaurierungs- und Forschungszielen und einer jeweiligen Kostenschätzung. Das ist eigentlich eine wunderbare Arbeitsgrundlage, doch es kann natürlich immer zu Änderungen und Neueinschätzungen kommen.

Bei der Restaurierung des stark kriegsbeschädigten Werkes „Marientod“ von Arnolfo di Cambio etwa, hat der verantwortliche Kurator den Vorgang gestoppt, kurz bevor wir die Leistung an einen Bildhauer vergeben wollten. Oftmals bilden konservatorische Notwendigkeit und restauratorische Optionen keine Einheit. Die Eingriffe müssen gut überlegt und gemeinsam abgestimmt werden. Insofern respektiere ich eine solche Aufhebung. Wir strichen das Projekt aus der Liste und konnten mit der Ernst von Siemens Kunststiftung neu verhandeln und ein anderes Projekt aufnehmen.

Für die Erhaltung unseres kostbaren Kulturguts müssen wir die absolut besten Leute finden, denn bei der Restaurierung eines Donatello oder eines Luca della Robbia haben wir keinen zweiten Versuch.

Generell müssen wir immer zwischen konservatorischen Notwendigkeiten und den Wünschen der Kuratoren abwägen. Als Restaurator schaue ich auf die Schäden und entscheide, ob wir einschreiten müssen. Dabei ist für mich sekundär, ob es um einen Donatello geht oder um einen unbekannten südfranzösischen Bildhauer – denn es geht um den Erhalt unseres Kulturerbes in seiner ganzen Vielfalt.

Besteht ein grundsätzlicher Unterschied im Umfang von Projekten aus eigenen Mitteln und aus Förderungen?

Grundsätzlich ist bei jedem Restaurierungsprojekt wichtig, sich vorher über den Umfang Klarheit zu verschaffen: Was kommt auf einen zu, was wird man sehen können und was nicht, was könnte sich später noch herausstellen? Diese Konjunktive sollten ermittelt und eingegrenzt werden, um die Kosten einschätzen zu können.

Durch Förderungen werden auch Projekte ermöglicht, die es sonst gar nicht geben würde. Ich denke da zum Beispiel an die 2016 abgeschlossene, umfassende Restaurierung der Werke von Caspar David Friedrich in der Alten Nationalgalerie…

Das ist richtig. Vergleichbar mit dem Caspar-David-Friedrich-Projekt in der Alten Nationalgalerie sind wohl unsere Arbeiten an den brandgeschädigten Marmorskulpturen aus dem 1945 zerstörten Flakbunker Friedrichshain, die wir auch als Teil der Siemens-Förderung in einem Spezialprojekt mit dem Rathgen Forschungslabor betreiben. Hier arbeiten wir übrigens auch ein schmerzhaftes Kapitel der eigenen Museumsgeschichte auf. Bei dem Projekt geht es letztlich auch um die ethischen und praktischen Probleme bei der Restaurierung kriegsbeschädigter Kunstwerke – das ist eine grundsätzliche Frage im Umgang mit gefährdeten Kulturgütern.

Natürlich könnten wir unsere Marmorskulpturen mitsamt den schwarzen Brandschädigungen im Museum präsentieren. Wir können aber auch mit diesen Drittmitteln ein Verfahren zur Reduzierung dieser Brandverschwärzungen entwickeln, das in Zukunft auch bei anderen Objekten eingesetzt werden könnte. So etwas wäre im Rahmen des normalen Betriebs bei uns nicht möglich.

Sind also außerordentliche Restaurierungsprojekte heute hauptsächlich durch Förderungen möglich?

Die Tendenz geht dahin, ja. Dabei ist aber zu beachten, dass viele Objekte bei uns eine sammlungsübergreifende Geschichte haben. Auch hier ist der Flakbunker Friedrichshain ein gutes Beispiel, denn die dort gelagerten Objekte, die den Brand 1945 überstanden haben, wurden danach auf verschiedene Sammlungen verteilt. Wir müssen also unsere Objekte hier im Bode-Museum mit denen anderer Sammlungen vergleichen, um Erkenntnisse über deren Zustand zu gewinnen, und wir müssen auch die Provenienz sammlungsübergreifend erforschen, um die teils in alle Welt verstreuten Fragmente aufzuspüren. All das lässt sich jedoch in den Förderprojekten nicht immer so umfangreich umsetzen, wie wir es gern hätten.

Birgt also eine Entwicklung hin zu einzelnen, fest umrissenen Förderprojekten auch Risiken?

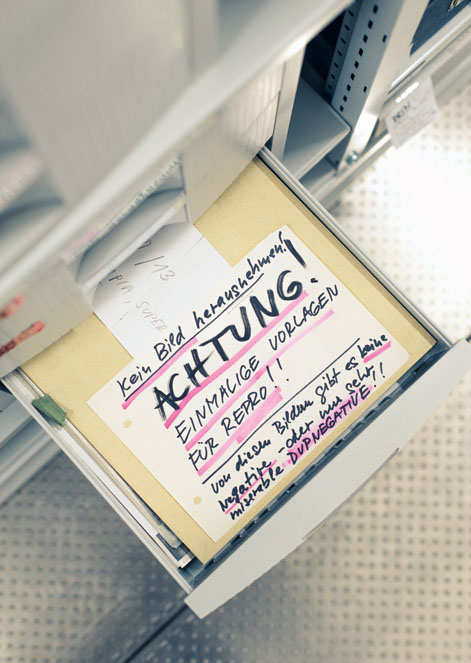

Es gibt meines Erachtens zumindest Diskussionsbedarf. Das beginnt mit der Frage, was gefördert wird. So werden zum Beispiel Kataloge zur Sammlungsgeschichte kaum noch finanziert und es bleibt vieles liegen: Die Nachlässe und persönlichen Archive ehemaliger Kollegen, oft die Ergebnisse jahrelanger Forschung, liegen publikationsreif in den Sammlungen. Dieses Material muss redaktionell bearbeitet und publiziert werden, doch wir haben keine Kapazitäten und ein entsprechendes Förderprojekt ist nicht in Sicht.

Bieten die neuen digitalen Möglichkeiten nicht eine gute Chance, das sammlungsgeschichtliche Wissen zu speichern?

Es macht letztendlich keinen Unterschied, in welcher Form veröffentlicht wird. Es geht um das Wissen, das jemand angehäuft hat, der 40 Jahre hier geforscht hat. Dieses Wissen darf nicht verloren gehen, es hat – wie das Kunstwerk selbst – ein Anrecht darauf, überführt zu werden in die nächste Generation. Die Kunstwerke bleiben präsent, aber die vielen Forschungsarbeiten, die nicht publiziert wurden, die gehen verloren oder verschwinden im Zentralarchiv, wo sie vielleicht die nächsten 100 Jahre schlummern. Ob auf Papier oder digital, der Arbeitsaufwand für eine Publikation bleibt derselbe. Meines Erachtens dürfen wir die wichtige Aufgabe, unser kulturelles Erbe zu erforschen und öffentlich zugänglich zu machen, nicht vernachlässigen. Wir müssten daher die Aufgaben umverteilen und anders priorisieren: Dafür soll es weniger Leihverkehr, weniger Ausstellungen geben, damit die Kernaufgaben erfüllt werden können.

Eine schwierige Situation. Doch insgesamt muss man schon sagen, dass durch Förderungen auch viele spannende und wichtige Projekte erst ermöglicht werden. Welches der aktuell laufenden Projekte fasziniert Sie ganz besonders?

Wir arbeiten hier mit der sehr speziellen Situation, dass wir geteilte Objekte haben, die sich zum Beispiel zu je einem Drittel in Berlin, St. Petersburg und Moskau befinden. Wir arbeiten nun daran, unser Fragment einer Frauenbüste von Francesco Laurana mit Hilfe einer Vorkriegsform zu komplettieren, um der künstlerischen Intention wieder näher zu kommen. Das gleiche könnte auch in der Eremitage in St. Petersburg oder im Puschkin Museum in Moskau geschehen. Wir hätten dann drei Objekte, die den Anspruch erheben, einem Künstler gerecht zu werden, wobei alle drei nur zu je einem Drittel original sind. Das ist restaurierungsethisch völliges Neuland, diese Art der Auseinandersetzung mit unserer Arbeit hat es vorher noch nicht gegeben. Sich diesem Diskurs zu stellen und zu experimentieren, wie weit wir dort gehen können, finde ich eine tolle und wichtige Erfahrung.