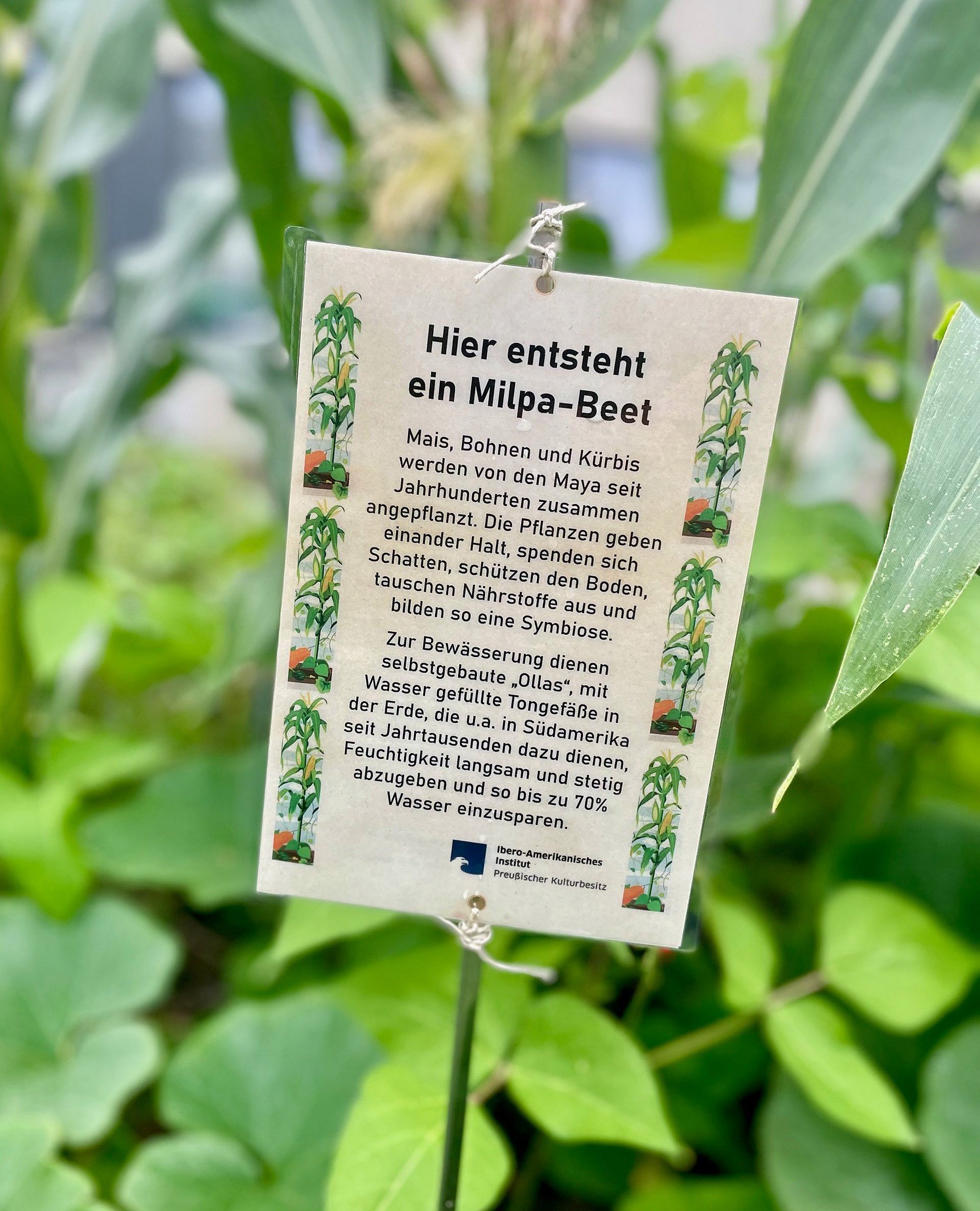

Unter dem durchaus tropisch anmutenden Trompetenbaum im Innenhof des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI) fand das dritte SPK-Sommerinterview mit Barbara Göbel, Direktorin des IAI und Mitglied des SPK-Interimsvorstands statt. Es ging um Stabilität, Verlässlichkeit und Haltung in Zeiten der globalen Krisen – und warum es gerade jetzt wichtig ist, die Fackel der Wissenschaftsfreiheit hochzuhalten.

Frau Göbel, dieses Jahr hat(te) es für die SPK ganz schön in sich: im Frühjahr wurden neues Gesetz und Finanzierungsabkommen beschlossen, im Juni trat eine neue Präsidentin ihr Amt an, zum Ende des Jahres kommt eine neue Satzung, ein neuer Stiftungsrat, ein legitimierter Vorstand als kollegiales Führungsorgan. Sind diese ganzen Bewegungen das Ende einer Entwicklung oder der Beginn für formidable Zeiten?

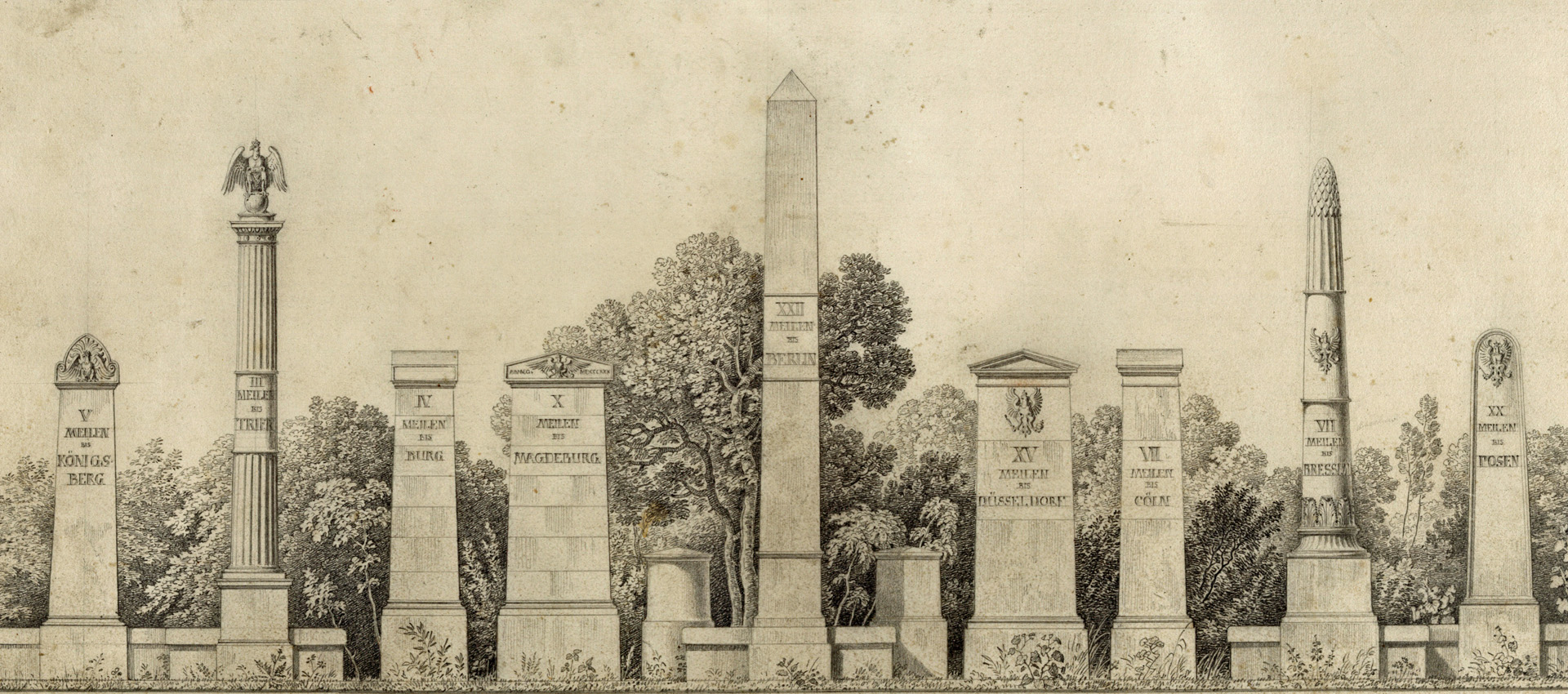

Goebel: Beides. Rein formal ist bis Ende November die Reform abgeschlossen. Mit Inkrafttreten des neuen Stiftungsgesetzes am 1. Dezember haben wir eine neue Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das ist ein wichtiger Meilenstein in einem langwierigen Prozess, an dem wir auch in Zukunft alle noch aktiv mitarbeiten werden müssen. Ich finde Veränderungen sehr gut, weil sie nicht nur Verluste Althergebrachtes bedeuten, sondern auch Gewinne und Erschütterungen des Gewohnten. Und der Präsident*innenwechsel ist sehr unaufgeregt und gut verlaufen, nicht zuletzt dank der von Hermann Parzinger und Marion Ackermann gemeinsam gestalteten Übergangsphase.

Jetzt geht es darum, in diesen herausfordernden Zeiten Zukunftsfähigkeit und Zukunftsoptimismus zu behalten. Ich bin in Lateinamerika aufgewachsen und habe Familie dort, arbeite eng mit lateinamerikanischen Institutionen zusammen und setze mich mit den Gesellschaften in der Region auseinander. Deshalb bin ich stark von Instabilitäten als Normalzustand geprägt worden. Darum ist mir die innere Stabilität der Stiftung immer als etwas sehr Positives aufgefallen. Gleichzeitig haben wir eine Reihe von Veränderungen und Innovationen in der SPK angestoßen. Und die brauchen wir auch. Insofern empfinde ich 2025 trotz der nicht immer einfachen Kontexte als ein sehr produktives und kreatives Jahr.

Als die SPK durch das Gutachten des Wissenschaftsrates vor der Auflösung stand, waren Sie die Verfechterin eines reformierten Verbundes. Warum? Und was hat Ihnen die Kraft gegeben, dieses Ziel durch alle Kontroversen zu verteidigen?

Göbel: Durch meine Sozialisation außerhalb Deutschlands und dem internationalen Fokus meines beruflichen Werdeganges und meiner Arbeit habe ich einen guten Zugang zu einer Außenperspektive auf die SPK. In Lateinamerika werden Wissenschaft und Kultur viel stärker miteinander verknüpft, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Nicht zuletzt darum war ich überzeugt davon, dass es ein unglaublicher Verlust wäre, wenn der SPK-Verbund nicht zusammenbleiben könnte.

Wenn man von außen auf die große kulturelle Vielfalt, historische Tiefe und geographische Breite der Sammlungen der Museen, Bibliotheken, Archive und Institute schaut, die in dem Verbund Stiftung Preußischer Kulturbesitz spartenübergreifend zusammengeführt sind, dann kann eigentlich zu gar keinem anderen Schluss kommen, als dass dieser Verbund zusammenbleiben muss. Würde man diesen einmaligen Verbund zerstückeln oder fragmentieren, dann würde man jene Potenziale zerstören, die durch die Verknüpfungen entstehen – auch gerade jene Potenziale, die sich durch die Unterschiedlichkeiten und daraus resultierenden Reibungen ergeben. Viel Neues kann aus diesen Reibungen des Unterschiedlichen entstehen. Das ist für eine Organisation natürlich eine große Herausforderung, aber auch eine Riesenchance.

Prof. Dr. Barbara Göbel ist seit 2005 Direktorin des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI). Außerdem ist sie Mitglied im Interimsvorstand der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) und seit 2017 Honorarprofessorin an der Freien Universität Berlin. 2024 hat sie für das IAI den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) übernommen.

Wie blickt man denn von außen auf die SPK? Wie wird die Stiftung international wahrgenommen? Und hat sich diese Wahrnehmung verändert in letzter Zeit?

Goebel: Wie gesagt, international werden gerade Stabilität und Verlässlichkeit in den Bereichen Kultur und Wissenschaft in Deutschland als sehr positiv wahrgenommen. Dies schafft eine sehr gute Basis für den Aufbau starker Netzwerke des Vertrauens und vielfältiger Kooperationen. Gerade auch in krisenhaften Zeiten. Und diesen strukturellen Vorteil schätzt man auch bei der SPK.

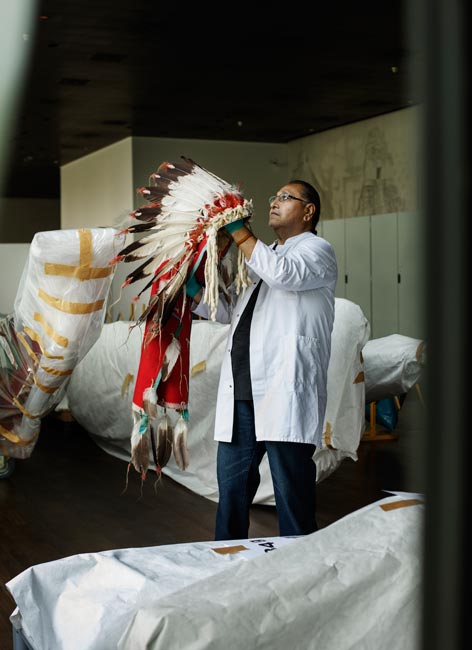

Natürlich schauen die Kolleg*innen aus Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Portugal aufgrund der engen regionalen Zusammenarbeit vielleicht stärker auf das IAI oder das Ethnologische Museum als auf andere Einrichtungen der Stiftung. Nichtsdestoweniger sehen sie ebenso wie wir sehr deutlich die Bedeutung des spartenübergreifenden Verbundes von Sammlungsinstitutionen, von einmaligen Wissensinfrastrukturen, deren Wert ja besonders offensichtlich wird, wenn sie bedroht sind. Wenn zum Beispiel ein Museu Nacional in Rio de Janeiro abbrennt und das größte Archiv indigener Sprachen in Lateinamerika auf einmal vernichtet ist, dann wird auf einen Schlag deutlich, wie wichtig diese Wissensinfrastrukturen, nicht allein für das Verständnis unserer Geschichte, sondern auch für die Gestaltung der Zukunft sind.

Ich bin immer wieder beeindruckt über das Vertrauen und die Wertschätzung, die dem IAI international entgegengebracht werden. Beides fußt vor allem auf der Kontinuität unserer Arbeit. Diskontinuitäten und Disruptionen sind toxisch für solche Netzwerke des Vertrauens. Gerade aber in Zeiten der politischen Polarisierung und multipler Krisen sind diese Netzwerke, die Räume des offenen Austausches ermöglichen, ein immens wichtiges Kapital.

Und Sie würden sagen, dass das Vertrauen und die Hinwendung nach Europa größer geworden ist?

Goebel: Auf jeden Fall. Dies wird auch sichtbar, wenn wir an die Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit in den Vereinigten Staaten denken. Das bringt viele Wissenschaftler*innen und Kulturschaffende aus Lateinamerika und der Karibik näher an Europa und vor allen Dingen an Deutschland.

Gleichzeitig hat man in Lateinamerika umfassende Erfahrungen mit dem Umgang mit finanziellen Krisen und institutionellen Instabilitäten. Da könnten wir gut lernen, wie man damit produktiver umgeht. Die Kooperation mit Lateinamerika ist eine Zukunftsfrage. Es sind ältere Demokratien als die in Europa, plurale Gesellschaften mit vergleichbare kulturelle und wissenschaftliche Institutionen und einer großen Dynamik, was die wissenschaftliche Produktion und die kulturelle Kreativität angeht.

Die Länder Lateinamerikas sind strategische Partner für Deutschland, insbesondere jetzt mit der unsicheren Situation in den USA, und deswegen sage ich immer: „Latin America matters!“. Wir sollten uns nicht nur die Verantwortung stärker bewusst machen, sondern auch die Möglichkeiten, die dieses Vertrauenskapital mit sich bringt.

Insofern sage ich manchmal auch – bewusst als Setzung gegen eine Event orientierte Aufmerksamkeits-Ökonomie -, dass unser Asset eine gewisse Langeweile ist. Und damit meine ich ganz bewusst diese Kontinuität, diese Stabilität, diese Verlässlichkeit, die aber auch mit einer Haltung einhergeht, dass wir an langfristigem Austausch interessiert wird. Die Bedeutung hiervon sollten wir nicht unterschätzen.

Wenn man beispielsweise nach Argentinien schaut, wo durch einen politischen Wechsel von einer Woche auf die andere Museen geschlossen oder Universitäten nicht mehr weiter finanziert werden, dann weiß man um die Bedeutung von stabilen institutionellen Partnern.

Ich weiß natürlich, dass aus mehreren Gründen in Deutschland weniger Geld in den öffentlichen Haushalten zur Verfügung stehen werden. In den nächsten Jahren wird aus einer Reihe von Gründen in Deutschland weniger Geld in den öffentlichen Haushalten zur Verfügung stehen. Die Knappheit der Mittel ist m.E. jedoch nicht das größte Problem, sondern vielmehr die Frage, wie wir als öffentliche Einrichtungen angesichts der multiplen Krisen mit der Verunsicherung umgehen und wie man versucht, sie trotz schwieriger Rahmenbedingungen produktiv zu machen. Das müssen wir lernen. Insofern sehe ich diese multiplen Krisen vielleicht auch als Chance.

Verändert das Weltgeschehen auch Ihr Institut?

Goebel: Wir leben in Zeiten mehrerer tektonischer Verschiebungen: die Krise der pluralen Demokratie, die Krise des multilateralen Systems, die planetarische Klimakrise und die umfassende gesellschaftlichen Veränderungen, sowohl die positiven, wie auch die problematischen, die mit der KI einhergehen. In diesen Kontexten der multiplen Krisen sind Wissenschaft und Kultur wichtige, vielleicht einige der wenigen stabilen Räume, die trotz aller Differenz und Ungleichheiten, Austausch und Zusammenarbeit ermöglichen. Und das ist etwas, das man einfach stark machen muss.

Auch ist es so, dass wir durch die wachsende Polarisierung größere Kontroversen haben. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch eine Einrichtung wie das IAI die Aufgabe hat, diese Räume des Austausches und des produktiven Disputes offen zu halten; immer unter der Voraussetzung, dass man respektvoll miteinander umgeht.

Vor diesem Hintergrund ist internationale Kooperation auch so zentral. Eine breit gedachte und gleichberechtigt gelebte internationale Kooperation ist ein immenser Lernraum. Wir sehen dies als IAI sehr deutlich im BMFTR geförderten Verbundprojekt Mecila – dem Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America mit Hauptsitz in São Paulo. Die dort gewonnene Internationalisierungserfahrungen betreffen nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Wissensinfrastruktururen, die Öffentlichkeitsarbeit und die Verwaltung.

Aber das Beispiel Mecila zeigt auch, dass Internationalisierung nicht von selbst geschieht, sie bedarf Investitionen, einer Haltung der Offenheit und täglicher Arbeit. Deswegen finde ich nicht nur internationale Verbundprojekte wie Mecila oder auch die internationale Arbeit des IAI so wichtig, sondern auch die SPK, weil sie aufgrund ihrer Vielfalt sehr unterschiedliche Internationalisierungserfahrungen ermöglicht.

Sie tragen die Fackel der Wissenschaftsfreiheit?

Goebel: Nicht nur die Fackel der Wissenschaftsfreiheit, sondern ich trage auch die Fackel der öffentlichen Einrichtungen, deren Aufgabe es ist, gerade in diesen herausfordernden Zeiten Räume für Begegnungen und Austausch zu schaffen und die Debatten auch als demokratische Praxis auszuhalten.

Die Vielfalt spiegelt sich ja auch in dem neuen Motto der SPK wieder „Wir verbinden Menschen, Zeiten und Räume“. Welche Rolle kommt der Forschung dabei zu? Und welche Rolle spielt die Forschung im Verbund?

Goebel: Die Forschung ist eigentlich die Grundlage dafür, die unglaublich vielfältigen Sammlungen des Verbundes fruchtbar zu machen. Wenn es beispielsweise um das Erschließen einer Sammlung geht, braucht es hierfür wissenschaftliches Wissen. Dies ist aber auch für die Vermittlung der Sammlungen wichtig.

Forschung ist in vielerlei Hinsicht ein zentraler Baustein an den Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Kultur und trägt entscheidend zu den vielfältigen Wirkungen bei, die der Verbund der SPK mit seiner Unterschiedlichkeit erzielt. Das macht uns zum deutschen Smithsonian, das ja ebenfalls Wissenschaft und Kultur miteinander verknüpft; zwei Bereiche, die in so einem institutionalisierten Land wie Deutschland häufig getrennt voneinander funtkionieren.

Die Verbindung von Wissenschaft und Kultur ist eine unheimlich spannende, kreative und wichtige Verknüpfung. Das ist es auch, was mich so viele Jahre in der Stiftung gehalten hat und mich immer noch an der Arbeit hier fasziniert. Denn es geht im IAI und in der SPK allgemein nicht nur um eine inhaltliche, intellektuelle Auseinandersetzung mit Vielfalt, sondern auch um die ganz praktische Frage: Wie organisiert man das, damit es produktiv ist und multiple Wirkungen erzielt?

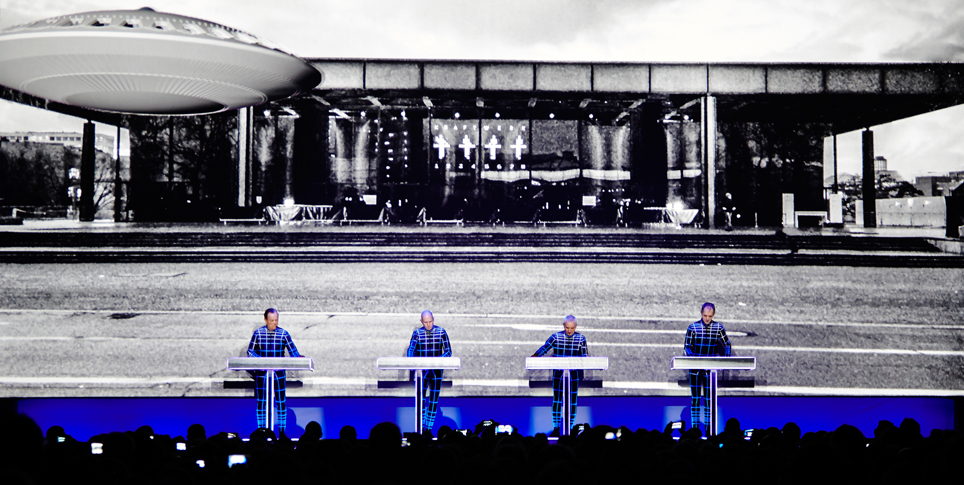

Kultur lässt sich eigentlich ohne den Dialog mit der Wissenschaft nicht denken – und der ist bei uns sehr lebendig: Beispielsweise organisieren wir mit der Neuen Nationalgalerie ein von der Thyssen-Stiftung finanziertes Symposium anlässlich der Lygia Clark-Ausstellung Anfang Oktober 2025.

Es ist eine wechselseitige Befruchtung von unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen, aber auch eine produktive wechselseitige Störung der etablierten Praktiken und institutioneller Logiken: auf der einen Seite das IAI als ein international ausgerichtetes Forschungsinstitut, auf der anderen Seite die Neue Nationalgalerie, als ein Leuchtturm für Ausstellungen.

Aber wird das genug gesehen? Bei der Reform stehen ja eher die Museen im Fokus. Wie schafft man es da, sich Gehör für diese Forschungsdinge zu verschaffen?

Goebel: Es geht darum zu verdeutlichen, dass das Forschungsprofil der Stiftung ein spezifisches ist und dass Forschung innerhalb des Verbundes zwar eine kleinere, aber genauso wichtige Straße ist, die für die strategische Weiterentwicklung der SPK sehr wichtig ist.

Man muss das breiter denken und zeigen, dass Wissenschaft eine wichtige strukturelle Komponente ist, damit dieser Verbund noch mehr an Sichtbarkeit und Schubkraft gewinnt, nicht nur mit seinen gesamtstaatlichen Aufgaben, sondern auch seiner internationalen Rolle. Natürlich war es klar, dass sich die Reform auf die Museen und Institute der Staatlichen Museen zu Berlin konzentrieren würde. Dennoch engagiere ich mich, um meine Überzeugung deutlich zu machen, dass der Verbund Forschung braucht.

Letztendlich ist es eine politische Entscheidung – eben auch, ob man angesichts der Rahmenbedingungen die Diversität halten will und damit die Zukunftsfähigkeit dieser einmaligen Struktur oder ob man eine „verzwergte“ Stiftung haben will. Aus unserer Perspektive wäre das ein Verlust, weil die SPK als Relais ja eine Übersetzungsmaschinerie ist, die nur gut funktioniert, wenn man nicht allein den Fokus auf Größe, sondern auch auf Diversität als Alleinstellungsmerkmal der SPK setzt.

Ist die Relaisfunktion der SPK denn schon sichtbar genug?

Goebel: Mit unserem Motto „Wir verbinden Menschen, Zeiten und Räume“ haben wir uns auf den Weg gemacht, diese wichtige Funktion unseres Verbunds für die Gesellschaft noch sichtbarer zu machen. Damit einher geht die Frage, wie man Erfolg misst – nur mit Besuchszahlen?

Wenn die SPK ein „Wolpertinger“, ein Mischwesen zwischen Kultur und Wissenschaft ist, dann müssen wir dies auch in den Kriterien, nach denen wir gemessen werden, berücksichtigen. Das heißt, wir müssen den Instrumentenkasten der Indikatoren, nach denen wir gemessen werden wollen, verbreitern, um auch die Breite unserer Wirkungen und die Verknüpfungen, die wir leisten, sichtbar zu machen.

Ich sehe die Stiftung nicht so sehr als ein großes Repositorium der Vergangenheit. Ich sehe sie vielmehr in ihrer Vielfalt als eine absolut notwendige Konfiguration, die einen wichtigen Beitrag leistet, um unser Land, welches global agieren muss, zukunftsfähig zu machen. Deshalb sind Investitionen in die Internationalisierung der SPK kein Luxus, sondern eine unabdingbare Notwendigkeit.

Weiterführende Links

IAI-Forschungsprojekte (Auswahl):

- Deutsch-lateinamerikanisches Frauennetzwerk in den Geistes- und Sozialwissenschaften (AvH, 2025-2028)

- Offene Wissenschaft in den Sozial- und Geisteswissenschaften in Argentinien und Deutschland: Chancen, Herausforderungen und Kontroversen (DAAD, 2025-2026)

- Archäologisches Projekt Santa Rosa Xtampak (Phase 2, 2023-2026)

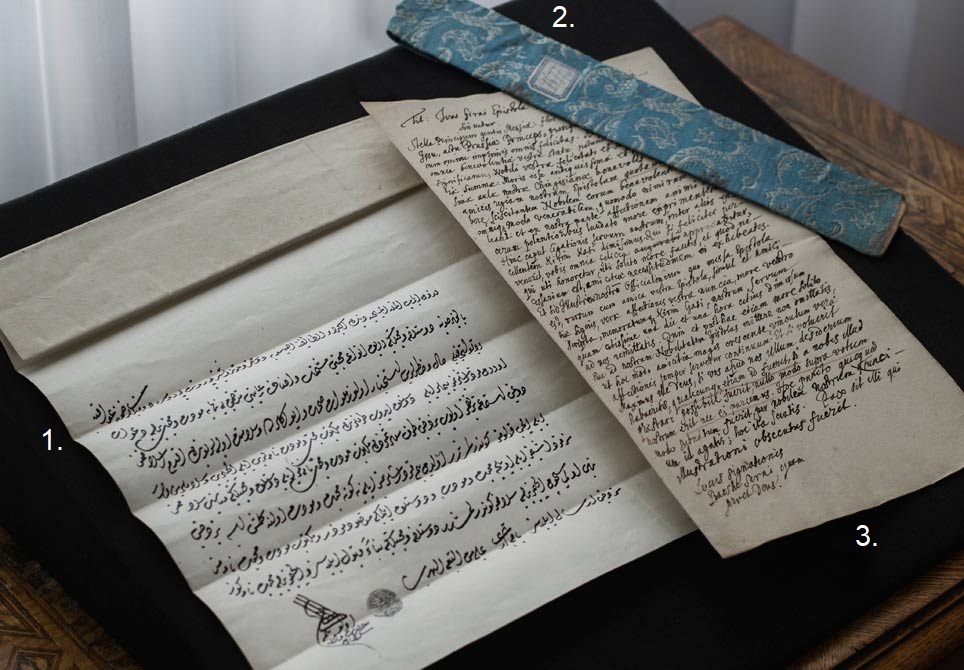

- Briefe zwischen Guatemala und Deutschland: Eine Familienkorrespondenz aus der Zeit des Nationalsozialismus (1935-1939) (BKM, 2023-2026)

- Mecila-Teilprojekt: „Medialities of Conviviality and Information Infrastructure“ (BMFTR, 2020-2026)

- Fachinformationsdienst Lateinamerika, Karibik und Latino Studies (FID) (DFG, 2016-2025)

Artikel im SPK-Magazin:

- Surrealismus in Lateinamerika. Zeitschriften und Künstlerbücher im Ibero-Amerikanischen Institut (SPK-Magazin, 20.01.2025)

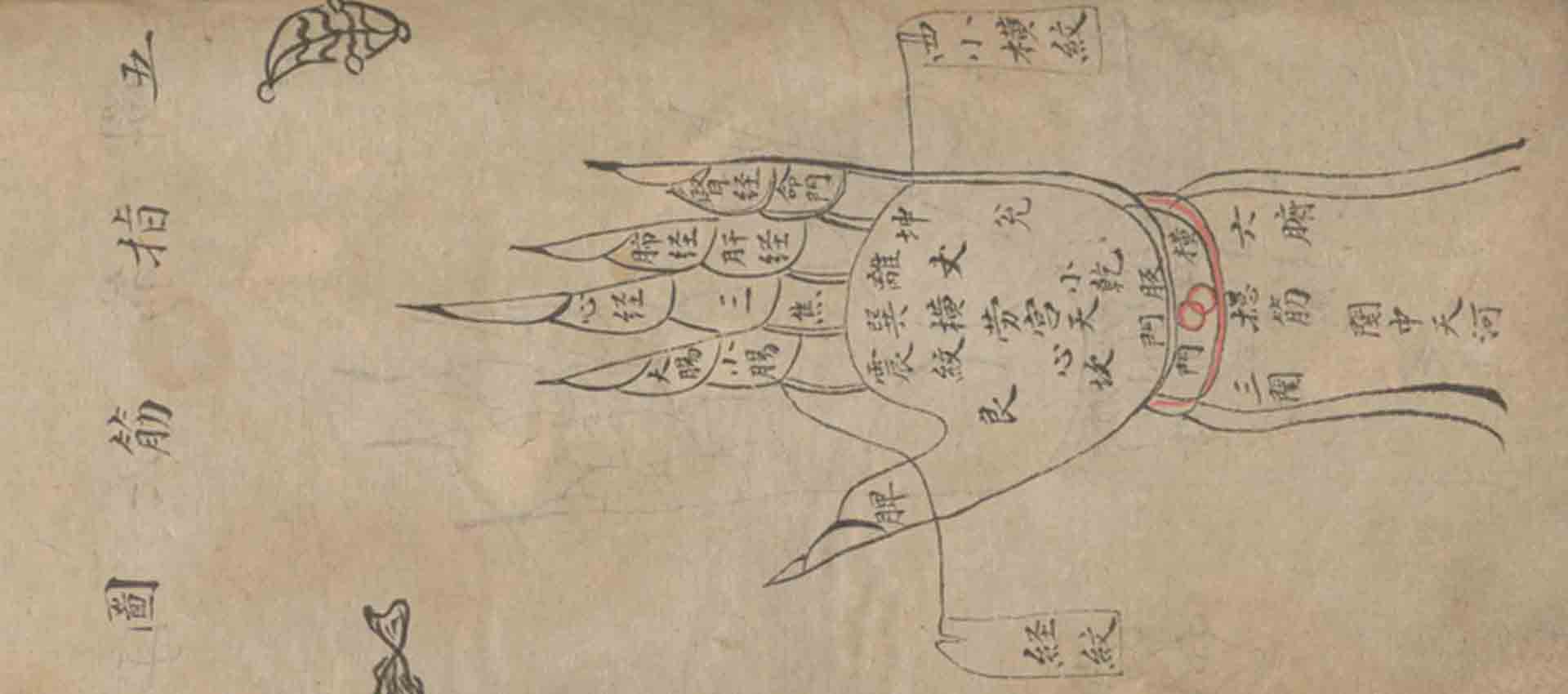

- Auf den Spuren Teobert Malers. Archäologische Projekte in Campeche (SPK-Magazin, 22.11.2024)

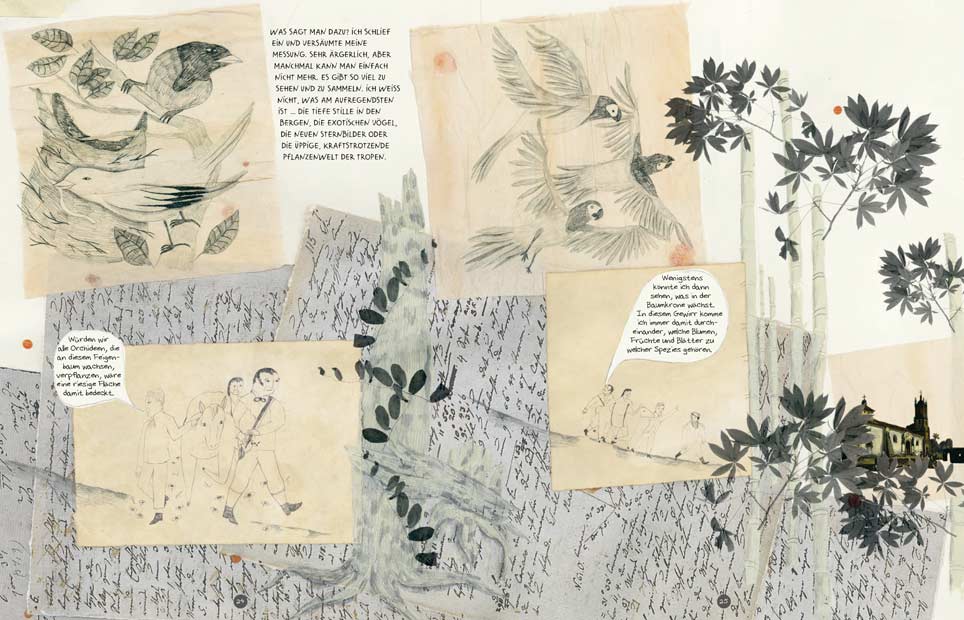

- „Alles ist Wechselwirkung…“ Mit Alexander von Humboldt im IAI forschen (SPK-Magazin, 13.08.2024)

- Vom Zufall in die Vitrine. Die Comic-Künstlerin Powerpaola entdeckt die Fanzines-Sammlung des IAI (SPK-Magazin, 26.03.2024)

- „Ich genieße so viel Wissen an einem einzigen Ort“ (SPK-Magazin, 21.03.2024)

- „Wir sind ein Wissens-Hub zwischen Europa, Lateinamerika und der Karibik“ (SPK-Magazin, 20.02.2024)

- Das Verbundprojekt Mecila: Ein Zwischenbericht nach vier Jahren (Interview Gero Dimter, SPK / Peter Birle, IAI, 22.01.2024)