Was der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften an seinem Freund und Kollegen Hermann Parzinger rühmt – eine Rede zum Abschied

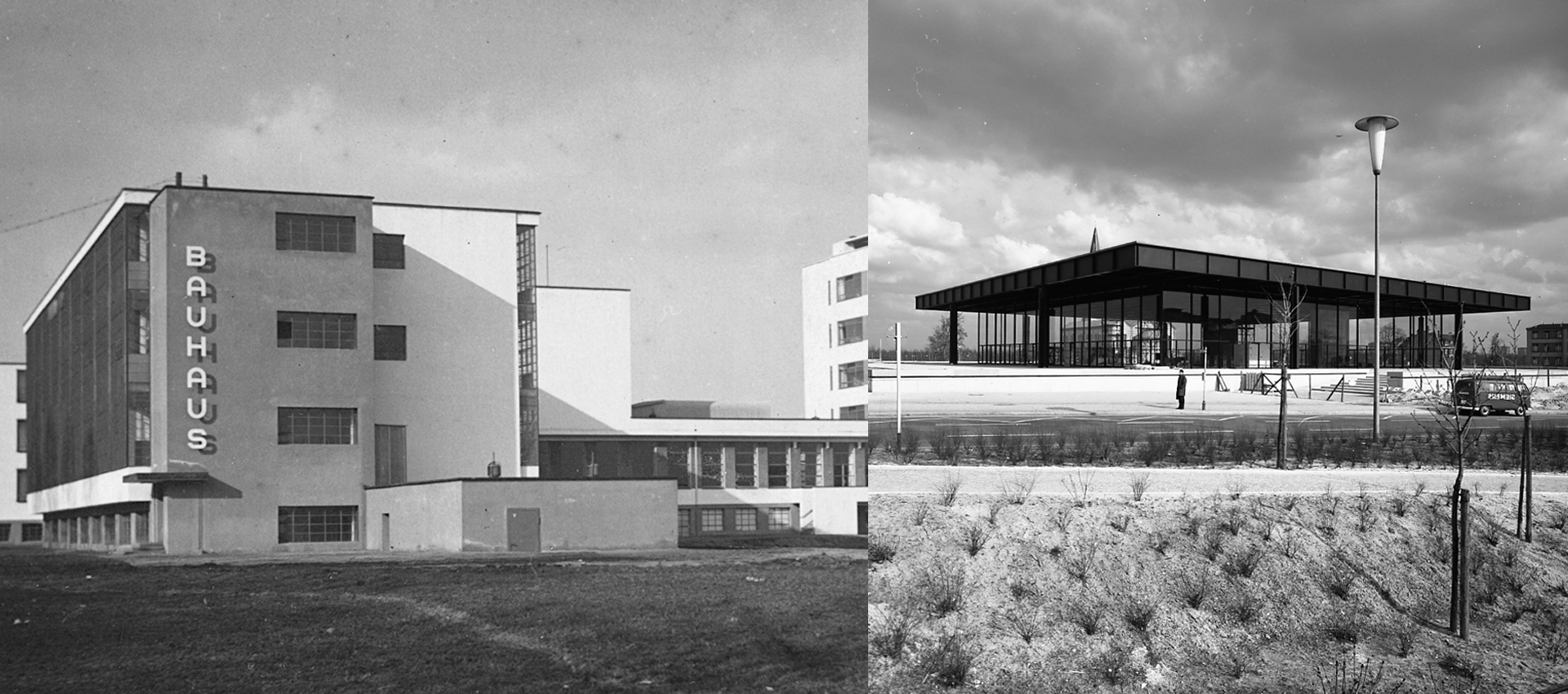

Sehr vieles steht vor Augen, steht im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen, sehr verehrter Herr Minister Weimer, sehr vieles steht vor Augen, steht im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen, was in den vergangenen siebzehn Jahren hier in der Stiftung zuwege gebracht wurde, eröffnet wurde, in Benutzung steht – die James-Simon-Galerie beispielsweise, 2019 eröffnet, steht uns allen sehr lebendig vor Augen. Ich erinnere mich allerdings noch gut an die von Spundwänden gesäumte, mit Spree- und Grundwasser gefüllte Wanne hier anstelle der James-Simon-Galerie, wassergefülltes Zeichen einer nicht tragfähigen Weichschicht-Kolkrinne hier auf der Museumsinsel, die 1938 den Abriss eines veritablen Wohnhauses von Schinkel erforderlich machte und nicht einmal hundert Jahre später das ganze Projekt eines zentralen Eingangsgebäudes zu verschlingen drohte.

Sehr vieles steht nach siebzehn Jahren nun vollendet vor aller Augen, steht im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen, sehr verehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer, aber vieles steht eben auch nicht vor Augen, nicht mehr vor Augen, was den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und sein Wirken in den Jahren seiner Präsidentschaft auszeichnet – deswegen erlaube ich mir, heute daran in der gebotenen Kürze und mit drei ausgewählten Beispielen zu erinnern, verehrte Frau Senatorin Wedl-Wilson, damit das Viele, was nicht direkt vor Augen steht, jedenfalls nicht ganz vergessen wird. Nicht ganz zufällig lautet übrigens auch der Titel der rund achthundertseitigen prähistorischen Festschrift, die im vergangenen Jahr für Hermann Parzinger aus der Schülerschaft und von Fachpubliziert wurde: „Man sieht nur, was man weiß – man weiß nur, was man sieht“.

Sehr vieles steht nach siebzehn Jahren nun vollendet vor aller Augen

Christoph Markschies

Was heute vor Augen steht, so sichtbar vor Augen steht, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellt sich ja bekanntlich nicht von selbst auf die Museumsinsel oder in das Kulturforum. Ich denke dabei jetzt nicht an zahllose, mehr oder weniger langwierige Runden mit Abgeordneten, Haushältern, Ministerinnen, engagierten Verwaltern, dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Kommunikationsagenturen und so weiter und so fort – sondern an Hermann Parzinger und seine ganz eigene Rolle bei der, freundlich gesagt, verwickelten Baugeschichte des Humboldt-Forums im Berliner Schloss da drüben. Mein erstes Beispiel. Ich denke genauer, lieber Hermann, liebe Barbara, an eine unscheinbare, aber entscheidende Baubesprechung zum Humboldt Forum, in einem provisorischen Büro auf der Fischerinsel, irgendwann zwischen 2008 und 2010.

Viele unter uns werden nicht mehr vor Augen haben, dass im preisgekrönten Entwurf mitten im vorderen Hof hinter dem heute kuppelgekrönten Portal III damals noch zwei Ausstellungshallen vorgesehen waren, zwei ungestalte, wuchtige Blöcke, die den ganzen Hof zu erschlagen drohten. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie Hermann Parzinger vorschlug, diese beiden störenden Baukörper an die Seitenflügel der Breiten Straße und am Lustgarten zu schieben (heute als Bootshalle und Sonderausstellungshalle genutzt) – und so letztlich für den großen, mit Galerien gesäumten und mit Glasdach abgeschlossenen Hof der Eingangshalle zum Humboldtforum verantwortlich wurde, der durch die Portalrückseite des Eosander-Portals III so eindrücklich gerahmt wird. Eine entschlossene Handbewegung über dem Modell, zuvor wohl überlegt, als Vorschlag mit nur wenigen Worten formuliert, aber überaus folgenreich.

Sehr vieles steht vor Augen, steht im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen wie diese von vielen gerühmte und gern genutzte Eingangshalle drüben, und doch sieht man Entscheidendes nicht oder nicht mehr. Und wie charakteristisch diese kleine, aber entscheidende Verschiebung für das Leitungshandeln des scheidenden Präsidenten ist, für seinen knappen, präzisen, aber höchst effektiven, beharrlichen und daher am Ende die Probleme lösenden Stil, müsste ich im Grunde gar nicht eigens hervorheben, das steht uns allen ja lebhaft vor Augen, steht vor Augen.

Uns allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht aber auch der rastlos Schreibende vor Augen, wenn wir an siebzehn Jahre Präsidentschaft HP denken. Mir allerdings steht jetzt nicht der schon früh und bis spät Arbeitende vor Augen, der noch jede Mail sofort erledigt, knapp, präzise, höchst effektiv.

Mir steht – mein zweites Beispiel – da vielmehr der herausragende Wissenschaftler vor Augen, der rasch im Sommerurlaub noch einmal wieder ein dickes Buch abschließt und in seinem Münchener Hausverlag zum Druck bringt, rechtzeitig zur nächsten Buchmesse. Siebenunddreißig Seiten umfasst das Schriftenverzeichnis auf der Homepage der Stiftung und ist dabei nicht einmal bis in den Mai 2025 geführt, sondern bricht vorher ab. Natürlich findet sich auch viel rhetorisches Stiftungsgeschäft unter den Einträgen, aber eben auch gründliche Rezensionen, anregende Aufsätze und vor allem gewichtige Monographien: „Verdammt und vernichtet. Kulturzerstörungen vom Alten Orient bis zur Gegenwart“; „Abenteuer Archäologie. Eine Reise durch die Menschheitsgeschichte“; „Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift“, zusammen eintausendvierhunderteinsiebzig Seiten, wenn ich mich nicht verzählt habe.

Aber die schiere Masse der Seiten und verarbeiteten Objekte wie Sekundärliteratur macht ja nicht den herausragenden Wissenschaftler. Es ist die Kraft der Synthese, zunächst einmal literarisch in einem angenehm zu lesenden, anschaulichen Stil, dann aber auch in der kulturgeschichtlich substanziierten Zusammenschau, dem präzise differenzierten Überblick, in dem gerade nicht alle Katzen grau sind: Von Hermann Parzinger kann man lernen, wie Globalgeschichte ohne Verlust an Differenzierungsleistung möglich ist und dazu noch Vergnügen beim Lesen macht. Warum erwähne ich das überhaupt hier und heute – es wird ja nicht der Honorarprofessor für Vor‐ und Frühgeschichte (Prähistorische Archäologie) der Freien Universität Berlin nach knapp dreißig Jahren Engagement in Forschung und Lehre verabschiedet?

Ich erwähne das, weil die, die mit Leidenschaft Wissenschaftler bleiben im Kultur- und Wissenschaftsmanagement unseres Landes, rar geworden sind. Die meisten, die dort Verantwortung übernehmen, mutieren zu Verwaltern und müssen dazu mutieren. Restlos. Unter Aufgabe ihres einstigen Berufs. Die Wenigsten bleiben bei aller Mutation in kluge Verwalter, notwendig schon allein aufgrund der schieren Fülle von Aufgaben erhöhten Schwierigkeitsgrades, auch noch Wissenschaftler von Rang.

Von Hermann Parzinger kann man lernen, wie Globalgeschichte ohne Verlust an Differenzierungsleistung möglich ist und dazu noch Vergnügen beim Lesen macht

Christoph Markschies

An Hermann Parzinger aber kann man studieren, welchen Gewinn eine kulturelle und wissenschaftliche Institution hat, wenn eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler an der Spitze steht, die weiterhin Wissenschaftlerin, Wissenschaftler bleibt: „Postcolonial Provenance Research, Restitution and Collaborative Work in Ethnography, Anthropology and Archaeology – the Berlin Approach“ lautete das Thema der diesjährigen, von Parzinger gehaltenen S. T. Lee Lecture der School of Historical Studies des Institute for Advanced Studies in Princeton vor fast genau einem Monat. Und eine so gehaltvolle named lecture kann einem kein noch so guter persönlicher Referent einmal schnell herunterschreiben, die will hart und nächtens erarbeitet werden, selbst wenn sie angenehm, nach wie vor mit Spuren heimatlicher Mundart formuliert vorgetragen wird (man kann das übrigens im Internet nachverfolgen). Ich bezweifle, dass sich die vielen konzeptionellen Probleme einer sich in vielfacher Hinsicht transformierenden Museumslandschaft hätten ohne einen so herausragenden Wissenschaftler an der Spitze hätten so lösen lassen.

Ich sollte zum Schluss kommen, bin ihnen, verehrte Damen und Herren, aber noch ein drittes und letztes Beispiel schuldig. Dazu wenigstens noch ganz kurz. Wir verabschieden einen starken, sehr entschlossen und leidenschaftlich engagierten Präsidenten – und wir verabschieden ihn mitten in einem tiefgreifenden Kulturwandel der Leitungsstile deutscher Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen, darüber muss ich hier und heute nicht viele Worte machen, das ist uns allen deutlich, ohne dass ich die altbekannten Beispiele aus Theatern, Orchestern, Universitäten und anderen Wissenschaftsorganisationen aufrufen muss. Ich komme noch einmal auf den Titel der diesjährigen S.T. Lee Lecture in Princeton zurück: „Collaborative Work in Ethnography, Anthropology and Archaeology – the Berlin Approach“. Collaborative Work – und ich könnte im Blick auf meinen dritten Punkt auch formulieren: the Parzinger Approach.

Vielleicht gestatten Sie mir am Ende, ganz persönlich und tief dankbar zu bezeugen, dass ich in fast vierzig Jahren akademischer Tätigkeit mit kaum jemanden so heiter, so ohne jede Probleme, so freundschaftlich und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe wie mit Hermann Parzinger. Ob es nun an seinen ererbten Gaben, dem von ihm ausgeübten Sport, der teamorientierten Arbeitsweise eines Ausgräbers oder woran auch immer liegt: die alltägliche Praxis einer solchen kollaborativen, vertrauensvollen und zugleich doch effektiven gemeinsamen Leitung, die leidenschaftlich an Zusammenarbeit anstelle von unnützem Streit, an gemeinsamer statt eigennütziger Profilierung interessiert ist, hat nicht nur der Stiftung, sondern dieser Stadt und dem Land gutgetan. Dieser kollaborative Leitungsstil bleibt auch nach der Verabschiedung von Hermann Parzinger inmitten von allem Kulturwandel hoffentlich ein Rollenmodell effektiver Leitung deutscher Kultur- und Wissenschaftsorganisationen. Er hat jedenfalls in einer nicht eben einfachen Kultur- und Wissenschaftslandschaft dieser Stadt, in die Hermann Parzinger vor vielen Jahren gekommen ist, tiefe Spuren in Gestalt von nachhaltigen Strukturen gemeinsamer und gemeinschaftlicher Arbeit hinterlassen, nicht nur in unserem gemeinschaftlich geleiteten Forschungszentrum „Chronoi“ zu Zeitstrukturen und Zeitbewusstsein in Gesellschaften der Alten Welt. Danke dafür, von Herzen Danke. Dafür und für alles andere.

Natürlich liegt einem neugierigen Zeitgenossen, der immer wieder einmal in den letzten Jahren neugierig wie begeistert die Dresdner Kunstsammlungen besucht hat, liebe Frau Ackermann, auch Manches vor Augen, was dort allen vor Augen liegt – ich denke beispielsweise an die sensible Neukontextualisierung der rekonstruierten Barockräume des Dresdner Residenzschlosses im Rahmen der Ausstellung „100 Ideen von Glück. Kunstschätze aus Korea“, die dort noch zu sehen ist. August der Starke wird da ganz schwach und seine Roben verblassen ein wenig vor der auswärtigen Pracht. Was dort in Dresden nicht unmittelbar vor Augen steht, das ahne ich nur – aber ich freue mich nun, es in den kommenden Jahren mit Ihnen und von Ihnen kennen zu lernen. Genug. Zu diesem Amtswechsel, zu Abschied und Neubeginn, von ganzem Herzen alles Gute, Erfolg, Kraft und was man nur wünschen kann. Vielen Dank für ihre Geduld.