Hermann Parzinger hinterlässt eine »SPK der 25«. Reform hat für ihn nicht nur bedeutet, Strukturen zu verändern, sondern ein neues Miteinander zu schaffen. Groß oder klein, das gibt es nicht mehr, die Vielfalt bestimmt den Zusammenhalt. Und hinter jeder Einrichtung steckt natürlich immer ein guter Kopf. Einige haben ihre Anekdoten mit P aufgeschrieben.

Miguel Helfrich: Handfeste Ära

Die Weihnachtsfeier 2014 bot den Kolleg*innen der Hauptverwaltung die Gelegenheit, die Arbeit der Gipsformerei hautnah zu erleben. Der Höhepunkt des Abends: Hermann Parzinger ließ vor aller Augen seine rechte Hand abformen und in einem Gipsabdruck verewigen. »Die vielen Härchen auf Hand und Arm machten diese Aufgabe zu einer besonderen Herausforderung«, erinnert sich Gipskunstformer Thomas Schelper schmunzelnd. Tatsächlich zeigt dieses Ereignis die buchstäbliche Verbundenheit des Präsidenten mit der ältesten Einrichtung der Museen – mehr noch, es symbolisiert seine Wertschätzung für das traditionelle Handwerk und die Sammlung historischer Formen und Modelle, die im SPK-Verbund seit jeher einen besonderen Stellenwert einnimmt.

Körperabformungen aus Gips haben eine lange Tradition. Die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin bewahrt eine bemerkenswerte Sammlung solcher Abformungen, darunter die rechte Hand Johann Wolfgang von Goethes oder die Klavier spielende Hand Franz Liszts. Mit der Handabformung von Hermann Parzinger wurde diese Sammlung nun um ein weiteres plastisches Zeitzeugnis ergänzt – ein greifbares Symbol seiner Präsidentschaft und handfestes Zeugnis einer Ära.

Als Archäologe ist Hermann Parzinger mit dem Medium des Gipsabgusses gut vertraut. Und auch in der Villa von der Heydt befindet er sich stets in der

Gesellschaft zahlreicher Abgüsse. Spätestens seit Johann Joachim Winckelmann hielten Abgüsse antiker Skulpturen Einzug in die Sammlungen und Akademien, wo sie bis heute eine zentrale Rolle spielen. Auf den Grabungskampagnen des 19. Jahrhunderts erfolgten Abformungen als Mittel der Dokumentation und Wissensvermittlung – ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist der Olympia-Bestand der Gipsformerei.

Gipsabgüsse eröffnen Zugänge zur Vergangenheit und Ausblicke in die Zukunft. In der Gipsformerei verschmelzen heute Tradition und Innovation, Handwerk und Forschung, materielles und immaterielles Kulturerbe. Für Hermann Parzinger lag dies stets auf der Hand.

Miguel Helfrich leitet seit 2010 die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin

Barbara Helwing: »Wahnsinn…!«

»Wahnsinn…!« – Ein Lieblingsausdruck von Hermann Parzinger, immer dann eingesetzt, wenn ihn etwas wirklich beeindruckt. Zuletzt hörte ich diesen Ausruf auf dem World Neolithic Congress im November 2024 in Urfa in der Türkei. Spektakuläre Neufunde monumentaler Gebäude vom Beginn der Sesshaftigkeit hatten bei ihm pure Begeisterung ausgelöst. Die kreative Explosion hatte ihn in Erstaunen versetzt.

Aber den Ausruf »Wahnsinn …!« hörte man auch bei vielen anderen Gelegenheiten. Der Eröffnung der eleganten James-Simon-Galerie galt im September 2019 ein bewunderndes »Wahnsinn…!«. Und für die unglaublichenHerausforderungen der Baustelle Pergamonmuseum mit ihrem instabilen Baugrund ist eigentlich nur ein staunendes »Wahnsinn…!« angemessen.

»Wahnsinn« steht für Hermann Parzingers Fähigkeit, sich unumwunden zu begeistern und sich dann auch ohne Vorbehalt für die Realisierung von Projekten einzusetzen. Diese Fähigkeit nutzt er in ganz unterschiedlichen Bereichen, vom archäologischen Spezialforschungsprojekt bis zum Großbauvorhaben.

Dabei sind alle dieseProjekte auch immer hervorragende Anlässe, das eigene Wissen über die Welt zu erweitern, neue Räume zu betreten und zuvor unsichtbare Zusammenhänge aufzuzeigen, und am Ende entsteht so manchmal auch gleich noch ein neues Buch. Wir freuen uns auf weitere Bücher!

Barbara Helwing ist seit 2019 die Direktorin des Vorderasiatischen Museums

Achim Bonte: Nie aufs Kreuz gelegt

Lieber Herr Parzinger,

mir ist bis zuletzt ein Rätsel geblieben, wie Sie quasi Tag und Nacht hart als Stiftungspräsident arbeiten und obendrein engagiert Sport treiben sowie wissenschaftlichen Interessen folgen können. Für meine eigene Lebensführung wirkte das stets ein wenig als Mahnung …

Den schwarzen Gürtel hatten Sie offenbar schon früher erworben. Ich bin dankbar, dass Sie mich in den dreieinhalb Jahren unserer Zusammenarbeit nie auf’s Kreuz gelegt, sondern vielmehr nach Kräften unterstützt haben. Ihre kurzen Antwortzeiten auf Emails sind legendär und in diesem Jahresbericht auch schon beschrieben worden, Ihre Bereitschaft, sich trotz knapper Zeit und enormer Ereignisdichte auch den Belangen der Staatsbibliothek zu widmen, war unermüdlich. Was speziell in Ihrem Amt an Zeiteinsatz, Energie und Frustrationstoleranz aufgebracht werden muss, können wohl nur die ganz ermessen, die in der größten deutschen Kultureinrichtung an Ihrer Seite standen.

Wenn ich allein auf die letzten drei Jahre zurückblicke, hat Ihnen unser Haus zum Beispiel die großzügige Anschubfinanzierung für das Kolonialerbe-Projekt, den Ausbau des Stipendienprogramms, aber auch Ihren entschlossenen Einsatz für die Grundinstandsetzung des Standorts Potsdamer Straße zu verdanken. Appelle, Bürokratie abzubauen sowie Risikobereitschaft und Machergeist in der Stiftung zu stärken, fanden in Ihnen einen entschiedenen Befürworter.

Für das nächste Kapitel in Ihrem so reichen Leben wünsche ich Ihnen Gesundheit und Lebensfreude – und noch viele anregende Begegnungen mit Kultur und Wissenschaft.

Ihr Achim Bonte

Achim Bonte ist seit 2021 Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin

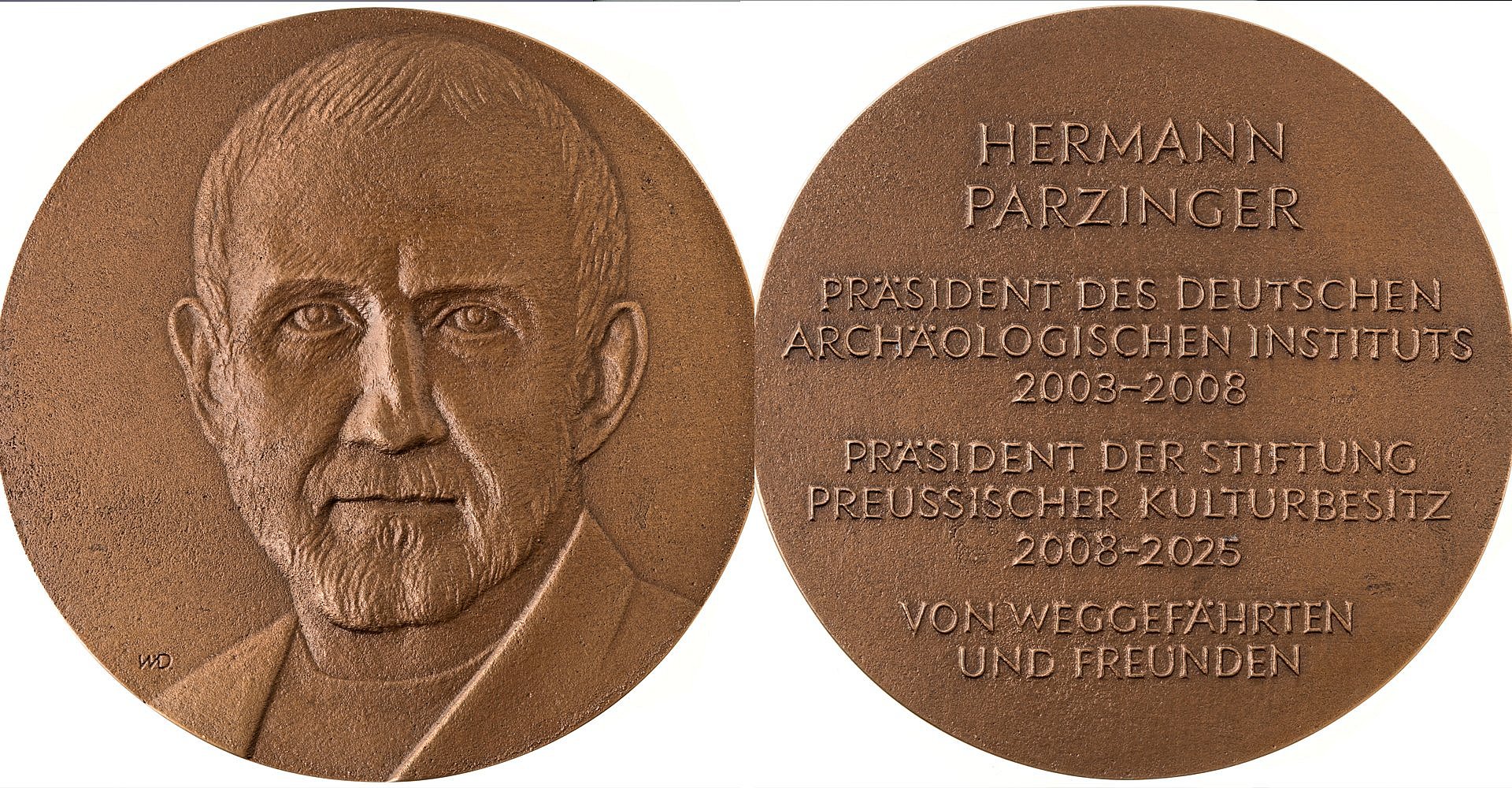

Bernhard Weisser: Medaillenanwärter

Die Personenmedaille ist eine Erfindung der Antike. Sie ging aus der Münzprägung hervor, die zunächst Herrscher wie die persischen Großkönige, ihre Satrapen oder makedonischen Könige abbildete. In der mittleren römischen Republik begannen die Münzmeister, Verdienste ihrer Familien und Vorfahren auch auf Münzen zu preisen. Bildnisse lebender Personen entstanden zuerst in den mobilen Heeresmünzstätten von Feldherren wie Sulla und Caesar.

Die Wiederentdeckung des Individuums in der Renaissance führte zu einer erneuten Blüte der Personenmedaille, die als Freundschaftsgabe und Erinnerungszeichen verstanden und nun auch im Bürgertum populär wurde. In den Wahlverwandtschaften beschreibt Johann Wolfgang von Goethe, selbst ein Medaillensammler, wie Medaillen gebildete Unterhaltungen und Gespräche flankieren konnten. Auswüchse der Diktaturen mit ihrem Personenkult und ein tiefes Misstrauen gegenüber der Überhöhung Einzelner brachten auch die Personenmedaille in Verruf.

Diversen Negativbeispielen zum Trotz schätzt das Münzkabinett aber die Medaillenkunst: es ist uns nicht egal, welche Münzen und Medaillen von unserer Gegenwart für zukünftige Generationen Zeugnisse sein werden. Und darum soll nun als Abschiedsgabe aus der beruflichen Verantwortung als SPK-Präsident eine Medaille für Hermann Parzinger entstehen. Weggefährten und Freund*innen haben sich zusammengefunden, um dieses Medaillenprojekt zu realisieren.

Gestaltet wurde die »P-Medaille« von der Berliner Bildhauerin und Medailleurin Marianne Dietz, deren Medaillenwerk Hoffnung zu genau der Medaille gibt, die sich auch bei späteren Generationen als Erinnerungszeichen bewähren wird.

Bernhard Weisser ist seit 2015 Direktor des Münzkabinetts

Ulrike Höroldt: Wiedersehen macht dreifach Freude

Anfang 2024 kehrte der Staatsvertrag zwischen Preußen und Sachsen von 1866 nach einer abenteuerlichen Odyssee, die ihn bis in die Vereinigten Staaten führte, ins Geheime Staatsarchiv zurück. Im Juni desselben Jahres bot dann eine Veranstaltung über die vogtländische Musikstadt Markneukirchen im Berliner Musikinstrumenten-Museum Gelegenheit, dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer den zurückgekehrten Vertrag zu präsentieren. Auch Herr Parzinger fand Gelegenheit, und zwar für eine spezielle Frage: »Gibt es einen solchen Vertrag auch mit Bayern? Dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen zu meiner Verabschiedung präsentieren könnten.«

Besagter sächsisch-preußischer Friedensvertrag vom 21. Oktober 1866 ist ziemlich prachtvoll ausgefertigt: Eine in Samt eingeschlagene, sechsseitige Urkunde mit einem an silber-grünen Schnüren anhängendem Siegel in silberner Kapsel. Die äußere Aufmachung spiegelt die hohe Bedeutung dieses grundlegenden Friedensvertrags am Ende des preußisch-österreichischen Kriegs wider, der mit der Niederlage Österreichs endete und einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Reichsgründung unter preußischer Führung darstellte. Preußen annektierte etliche Territorien des Deutschen Bundes, mit anderen schloss es separate Friedensabkommen. Nicht nur mit König Johann von Sachsen, sondern auch mit König Ludwig II. von Bayern.

Das GStA PK kommt der Bitte des Präsidenten daher gern nach, die im Bestand »Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten« vorhandene Ausfertigung des bayrisch-preußischen Staatsvertrags anlässlich seiner Verabschiedung zu präsentieren.

Ulrike Höroldt ist seit 2017 Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz

Klaus Biesenbach: Alles auf Anfang

Als Hermann Parzinger 2007 erfuhr, dass er Präsident der SPK werden würde, kontaktierte er mich und lud mich zu einem Mittagessen ein. Wir trafen uns im Sommer 2007 beim Italiener gegenüber vom MoMA, und er erzählte von den ungeheuren Möglichkeiten der SPK, der großartigen Kunst- und Museumsszene in Berlin und welches Potential für die Nationalgalerie mit verschiedenen Häusern und verschiedener Jahrhunderte bestünde. Ich hatte gerade meine Green Card in New York bekommen, plante schon die große Marina Abramović-Ausstellung und hatte eine kleine Eigentumswohnung mit eigenen Händen renoviert.

Bei mir stand alles auf Anfang in New York, und bei Hermann Parzinger alles auf Anfang in Berlin. Wir haben uns dann im Herbst noch einmal getroffen, und er hat mir erneut erklärt, welche ungeheuren Möglichkeiten die Nationalgalerie in Berlin habe. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Wir sind über all die Jahre in Kontakt geblieben, haben uns gegenseitig besucht, unsere Arbeit gegenseitig verfolgt.

2021 während COVID, als wir in Los Angeles immer noch im Lockdown und in Quarantäne waren, erzählte er mir, dass die Nationalgalerie wieder an einem Wendepunkt stünde, und dieses Mal in drei verschiedenen Direktionen aufgeteilt werde. Und dass die Neue Nationalgalerie eine Art Centre Pompidou, eine Art Tate, ein MoMA direkt neben der Neuen Nationalgalerie bauen möchte, und ob das nicht ein spannendes Aufgabenfeld sei für mich.

16 Jahre später dieses Angebot wieder zu bekommen war wie ein Lebenskreis, der sich schloss. Ich hatte mir nie verziehen, dass ich es 2007 noch nicht ernsthaft in Betracht gezogen und mit meinen engsten Freunden geteilt hatte. Als Hermann Parzinger und Monika Grütters mehr oder weniger zeitgleich anriefen, gab es nur eine Antwort, nämlich ein »Ja«, und für mich stand fest, dass ich nach Berlin zurückkommen würde.

Aber Berlin ist mittlerweile eine andere Stadt, Deutschland ein anderes Land. Ein Land voller Herausforderungen und Hürden. Es ist keine Rückkehr, eher wieder ein Kennenlernen von einem Land im Umbruch. In den letzten drei Jahren habe ich Hermann Parzinger jeden Tag nicht nur als langjährigen Freund, sondern auch als direkten Chef erlebt, und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mit einer ungeheuren Fairness und einer, ihm natürlich auch beruflich zustehenden, präsidialen Haltung über den Dingen schwebt, und doch alles weiß und sich für die richtigen Ziele einsetzt.

17 Jahre bei der SPK: Hermann Parzinger hat für so viele Menschen – ich bin da nur ein Beispiel von vielen – wirklich das Leben verändert, und er hat die SPK durch die Reform in eine ganz andere Ära geführt. Er hat so vieles bewegt und die Stiftung für die Zukunft grundlegend verändert und gut aufgestellt.Ich möchte mich bei ihm herzlich, persönlich, aber auch beruflich bedanken, und ich bin dankbar, dass er als Einfluss, als Mentor und als Freund in meinem Leben ist.

Klaus Biesenbach ist seit 2022 Direktor der Neuen Nationalgalerie

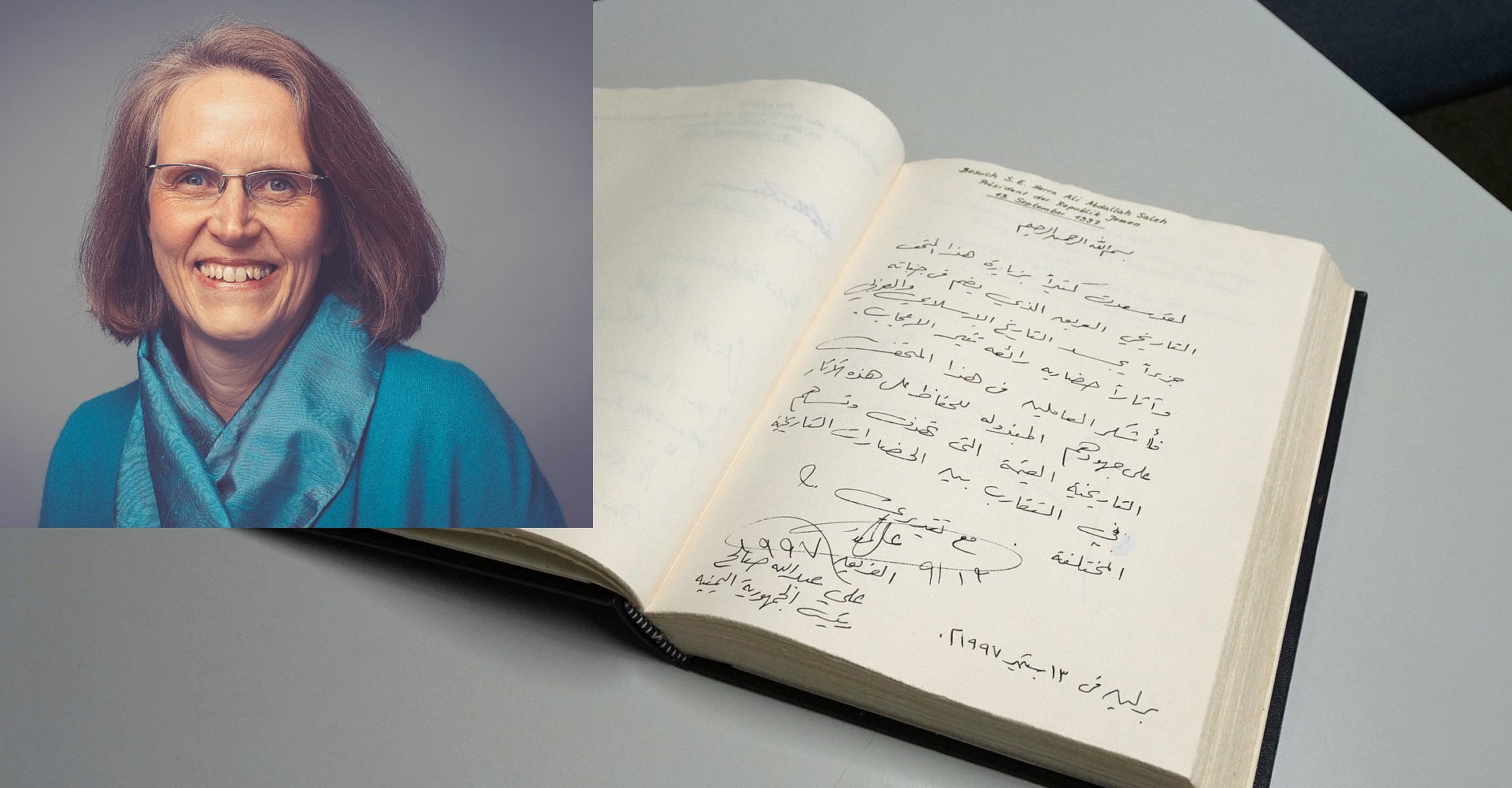

Antje Scherner: Das Große Buch

Meine ersten Monate bei der Stiftung hatten etwas von einer Auslandsreise. Man kann die Buchstaben der anderen Sprache zwar entziffern, aber die Bedeutung des Gelesenen bleibt rätselhaft. Die »SBM« bei den »SMB«, »ÄMP«, ISL oder KuFo. Der »P« und »VP« nicht zu verwechseln mit »PD«, das kein Referat des »P« ist. Der? Die? Das? BKM – die Chefin ist ja doch eine Frau! Und schließlich die Giganten BITE, MACH, GoMUS, SMART und RIA – als neue Götter im digitalen Olymp – beschützend oder strafend, je nachdem wie hingebungsvoll man ihnen huldigt.

Mit diesen Eindrücken im Kopf, traf ich erstmals auf das »Große Buch« – ich nenne es einfach mal so. Das Große Buch zu führen obliegt dem Präsidenten.

Ein schwerer Folioband mit voluminösem Einband und dicken gelblichen Seiten. Ich erinnere mich an eine einzigartige, verschwenderische Leere, die die aufgeschlagene Doppelseite auf dem Besprechungstisch ausstrahlte. Auf der linken Seite, dem Verso, der feierliche Anlass, zu dem man geladen war, eingeklebt oder geschrieben – das weiß ich nicht mehr.

Auf der rechten Seite, einer großen freien Seite, nichts weiter als eine – meine – Unterschrift. Ich durfte zweimal ins Große Buch hineinschreiben. Und ich habe mir ausgemalt, wer sonst noch auf diesen verschwenderischen rechten Seiten verewigt sein mag oder künftig unterschreiben darf. Welches Bild von uns, von der Stiftung, würde bleiben, wenn nur das Große Buch überliefert würde?

Wenn ein Wissenschaftler in fünfhundert Jahren die immer noch schweren, aber stark vergilbten und brüchigen Seiten vorsichtig umblättern würde, um die vom Tintenfraß durchlöcherten, verblassten Unterschriften zu lesen? Das Ergebnis dieses Gedankenexperiments hat mich zufrieden gemacht. Denn was übrigbleibt, sind nicht Beschaffungsanträge, MACH-Listen oder Dienstreisebewilligungen. Das, was das Große Buch der Zukunft übergibt, sind WIR.

Antje Scherner ist seit 2024 Direktorin des Museums für Byzantinische Kunst und Skulpturensammlung

Matthias Wemhoff: Das Schiff eilt dahin, das Jahr geht vorbei

Archäologie fasziniert – egal ob Kind oder Erwachsener, egal arm oder reich, ob Präsident oder Königin. Hermann Parzinger konnte als Präsident viele

Staatsoberhäupter in Ausstellungen begrüßen, ganz besonders wird ihm aber die Eröffnung der Wikingerausstellung in Erinnerung sein. Für die dänische Königin Margarethe II. war diese Ausstellung nicht nur aufgrund ihrer Verwandtschaft mit Harald Blauzahn ein echtes Herzensanliegen. Die studierte Archäologin ist eine wahre Expertin, nicht nur für die Wikingerzeit.

Zur Eröffnung der Wikingerausstellung am 9. September 2014 hatten die Partner des dänischen Nationalmuseums und des Wikingerschiffsmuseums in Roskilde keine Mühen gescheut: Nicht nur, dass das größte ausgegrabene Wikingerschiff, die Roskilde 6 im Gropius-Bau vor Anker ging – mit dem Seehengst von Glendalough schipperte ein nachgebautes Wikingerschiff über die Spree. 60 Dänen ruderten das Schiff mitten durch Berlin – welch ein Schauspiel!

Schließlich empfing die Königin auf ihrem Schiff Bundespräsident Gauck, bevor es zur Eröffnung in den Martin-Gropius Bau ging. Auf dem Bild schaut die Königin, mit auf die Ausstellungsfarbe abgestimmten Blazer, voller Freude auf einen der besonders reichen Schatzfunde, den Halsring aus dem Tissø-See in Nordwestseeland. Man kann sich vorstellen, dass es gar nicht so einfach gewesen ist, die Eröffnung im gegenüberliegenden Abgeordnetenhaus halbwegs pünktlich beginnen zu lassen.

Doch die eigentliche Archäologie-Session folgte am nächsten Vormittag. Königin und Präsident konnten sich von den Objekten im 3. Obergeschoss des Neuen Museums kaum lösen, die fachlichen Diskussionen vor den Steingeräten, den Keramiken und den Bronzen reichten bis in die Mittagsstunden. Welch ein glückliches Land, das eine Archäologin zur Königin hat.

Matthias Wemhoff ist seit 2008 Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte

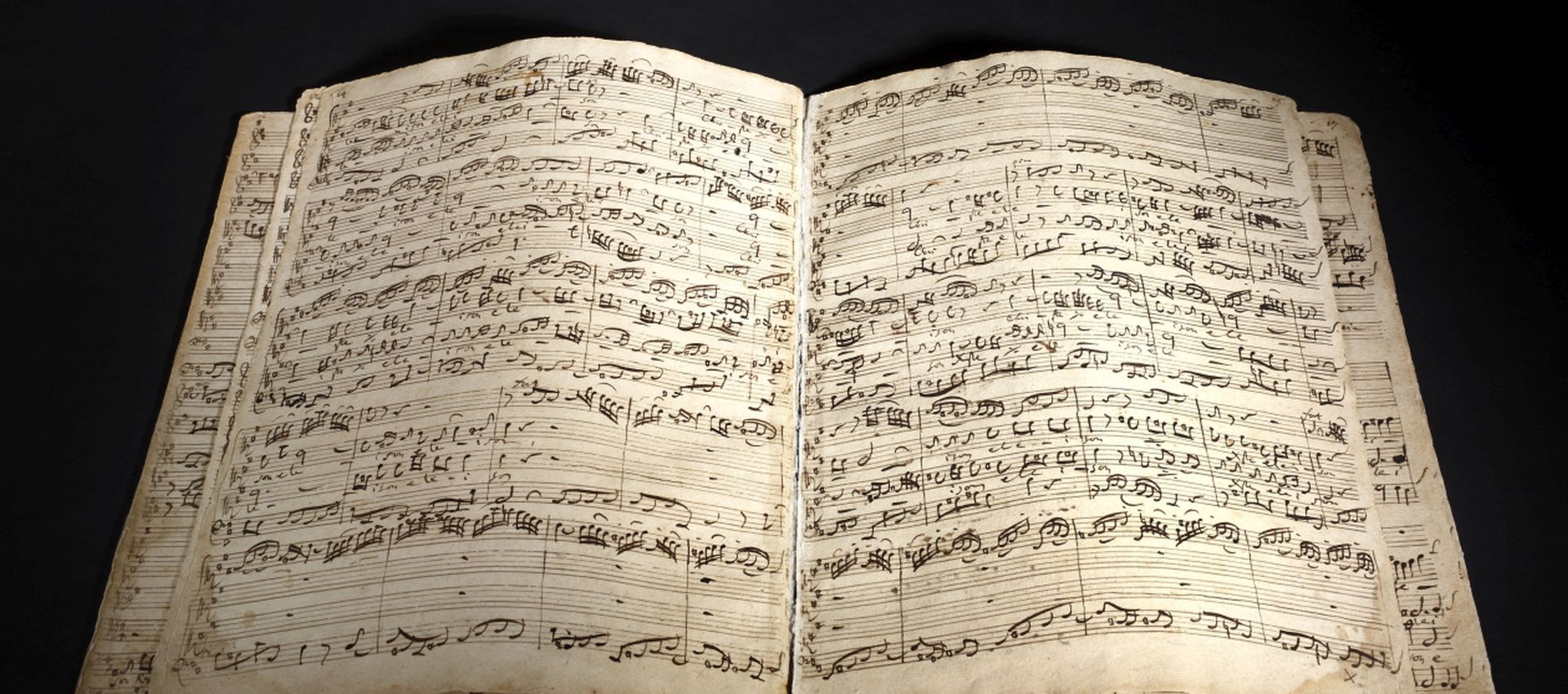

Rebecca Wolf: Musikwinkel Kulturforum

Dreieinhalb Jahre bin ich nun in der SPK, und als ich anfing, lag der Gedanke an Hermann Parzingers Ruhestand in weiter Ferne. Rasante Jahre waren es im Rückblick, die Zeit scheint kondensiert. Unter seiner Ägide wurde in der SPK vieles im Musikbereich auf die Beine gestellt. Gerade wir im Staatlichen Institut für Musikforschung verdanken ihm einiges und knüpfen gern an die Möglichkeiten der Vernetzung an, um Musikforschung und -vermittlung zu stärken; so beispielsweise durch gemeinsame Symposien und musikalische Vorträge mit dem Ibero-Amerikanischen Institut oder einem BKM-finanzierten Forschungsprojekt mit dem Geheimen Staatsarchiv Peußischer Kulturbesitz.

In den vergangenen Jahren der Reform war die Unterstützung durch den Präsidenten maßgeblich – die Zukunft des Staatlichen Instituts für Musikforschung

konnte sichergestellt werden. Dies ermöglicht eine strategisch klare Aufstellung und Perspektive, für die wir auf den Rückhalt des wissenschaftlichen Beirats setzen können. Dabei sind wir besonders dankbar für Hermann Parzingers thematische Offenheit, Neugier und Einbindung unserer Arbeit ins Gesamtprogramm der SPK.

Highlights wie die Verleihung des Deutschen Musikinstrumentenpreises und der Abend des Instrumentenhandwerks im vogtländischen Musikwinkel bleiben uns in Erinnerung. Auf seine Initiative hin arbeiten wir aktuell auch zur Musik in den Bereichen Nachhaltigkeit, Archäologie und der Wissensvermittlung am

Kulturforum und in internationaler Zusammenarbeit.

Mit großem Dank und besten Wünschen für die Zukunft!

Rebecca Wolf leitet seit 2021 das Staatliche Institut für Musikforschung

Ingolf Kern: No Pasarán!

Ich ritt auf meiner Gazelle durch den Tiergarten, als P anrief: »Wo sind Sie? Kommen Sie mal bitte schnell in mein Büro!« Ich schloss das Fahrrad ab, nahm zwei Treppen auf einmal und nahm völlig verschwitzt am ovalen Marmortisch Platz. Der Präsident saß, wie immer, vor Kopf. Vor ihm ein Umschlag, der geöffnet war. »Tja«, sagte Hermann Parzinger: »Vor Ihnen sitzt der letzte Präsident der SPK.« Wie bitte? Die Kuriere des Wissenschaftsrates hatten ihm die »Empfehlungen« überbracht, und die verhießen nichts Gutes für den Stiftungsverbund.

Die Auflösung der SPK stand im Raum, die Zeitungen sprachen später in brutaler Zuspitzung von »Zerschlagung«. Natürlich wirkte er an diesem Tag niedergeschlagen, aber da war auch etwas anderes in seinem Blick: Das kann nicht das letzte Wort gewesen sein! No Pasarán! Wie er dann die öffentliche

Diskussion drehte, die Kulturpolitik in Bund und Ländern überzeugte, wie es ihm gelang, zusammenzuhalten was nun mal zusammengehört, wie er diese Stiftung umbaute, ohne sie abzuwickeln, wie er vor allem schaffte, die Einrichtungen von diesem neuen Verbund zu überzeugen, das war schlicht meisterhaft.

Vielleicht kamen ihm hier die Qualitäten eines Judokas zugute: Stell’ Dich auf den Gegner ein, beschäftige ihn und bringe ihn im entscheidenden Moment zu Fall.

Ingolf Kern ist seit 2014 Direktor der Abteilung für Medien, Kommunikation und Veranstaltungen

Dagmar Hirschfelder: Gehört, gesagt

Seitdem ich an der Gemäldegalerie arbeite, bin ich vor jeder großen Eröffnung mit Hermann Parzinger durch die gleich zu eröffnende Ausstellung gegangen. Ob Donatello, Hugo van der Goes, Frans Hals oder Von Odesa nach Berlin: Brillant griff der Präsident jedes Mal Ausstellungsinhalte und das Gehörte in seiner Begrüßung auf – und das, ohne den kleinsten Notizzettel zu verwenden. Informationen schnell aufzunehmen, zu verarbeiten und den Überblick zu behalten, sind zentrale Fähigkeiten bei der Leitung eines Kolosses wie der SPK. Die wissenschaftliche, kulturpolitische und an Publikumsinteressen orientierte Relevanz von Themen und Projekten zu erkennen, ist es ebenso.

Zusammen mit dem Team der Gemäldegalerie möchte ich Hermann Parzinger herzlich dafür danken, dass er unser Haus während meiner Amtszeit bei

der Weichenstellung für wichtige Leuchtturmprojekte entscheidend unterstützt hat. Dies gilt für die große Frans Hals-Retrospektive ebenso wie für das

Kooperationsprojekt mit dem Odesa Museum für Westliche und Östliche Kunst. Ohne sein beherztes, entschiedenes und schnelles Handeln wäre beides nicht möglich gewesen. Die lebendigen, freudesprühenden Gesichter von Frans Hals haben 150.000 Besucher*innen begeistert. Mit der Odesa-Ausstellung konnten Highlights der Gemäldesammlung aus Odesa in Berlin ausgestellt und so ukrainisches Kulturgut und damit ukrainische Identität bewahrt werden. Mit großem Weitblick hat Hermann Parzinger auch die künftige Sanierung der Gemäldegalerie und die Neukonzeption der Dauerausstellung befürwortet. Daran möchten wir anknüpfen und ihm dafür danken, dass er der Gemäldegalerie stets als Ermöglicher und Unterstützer begegnet ist.

Dagmar Hirschfelder ist seit 2021 Direktorin der Gemäldegalerie

Dagmar Korbacher: Wer wagt, gewinnt – z. B. Caspar David Friedrichs Skizzenbuch

Das Unmögliche wagen und auf die enorme verbindende Kraft von Kultur vertrauen: dies durfte ich von Herrmann Parzinger lernen. Auf seinen Impuls hin

wagte es das Kupferstichkabinett, einen Erwerb des »Karlsruher Skizzenbuchs« von Caspar David Friedrich (1774 – 1840) – des letzten, bisher in Privatbesitz erhaltenen Skizzenbuchs des Künstlers – überhaupt erst in Erwägung zu ziehen. Wir trauten uns, bei diesem kleinen und relativ unscheinbaren, doch hochbedeutenden Werk, groß zu denken und gemeinschaftlich mit Kolleg*innen in Dresden und Weimar ein neues, zukunftsweisendes Besitzmodell für die öffentliche Hand aufzusetzen.

Ermutigt durch den Präsidenten, seine Überzeugung und sein Engagement, schrieben wir zahlreiche Anträge und Exposés und stimmten uns in Dauerschleife mit unseren Partner*innen und Geldgeber*innen (darunter die Ernst von Siemens Kunststiftung und die Kulturstiftung der Länder), mit unseren Haushälter*innen und Jurist*innen ab. Nach einer Zitterpartie von über acht Monaten gelang es uns schließlich im Juli 2024, das »Karlsruher Skizzenbuch« Friedrichs gemeinsam anzukaufen.

Das Büchlein, dessen Landschafts- und Naturstudien vielfältige Bezüge zu Hauptwerken des Malers aufweisen, die als Schlüsselwerke der deutschen Romantik gelten, ist ein zentrales verbindendes Element der beteiligten Kulturinstitutionen. Der gemeinschaftliche Erwerb durch Berlin, Dresden und Weimar ist ein Leuchtturmprojekt des deutschen Kulturföderalismus, das ohne Hermann Parzinger nicht möglich gewesen wäre.

Dagmar Korbacher ist seit 2018 Direktorin des Kupferstichkabinetts

Elisabeth Tietmeyer: Unbürokratisch

Außergewöhnliche Ereignisse erfordern schnelle, unbürokratische Maßnahmen. Dafür ist das Museum Europäischer Kulturen (MEK) bekannt, das mit seiner alltagskulturellen Arbeit u. a. versucht, unmittelbar auf aktuelle soziale und politische Anlässe in Europa zu reagieren. Dies war im Februar 2022 der Fall: Russland überfiel die Ukraine. Der daraus folgende Krieg, der bis heute andauert, hat zahllosen Menschen das Leben gekostet, einen Großteil des Landes verwüstet und mehr als zehn Millionen zur Flucht gezwungen.

Wir im MEK hatten das Bedürfnis, auf diese Verletzung des Völkerrechts in einer uns möglichen Form zu reagieren. Schon länger war uns wegen einer früheren Kooperation die aus der Ukraine stammende Fotokünstlerin Mila Teshaieva bekannt. Wir wussten, dass sie kurz nach Kriegsbeginn in ihre Heimatstadt Kyjiw gereist war, um den Terror in Bild und Schrift zu dokumentieren. So entwickelten wir die Idee, ihre Fotos zusammen mit den entsprechenden Tagebucheinträgen zeitnah auszustellen.

Jedoch fehlten uns die finanziellen Mittel. Hier nun stieg Präsident Parzinger ein, der das MEK schnell und effizient in seinem Vorhaben unterstützte: Er brachte das Kuratorium Preußischer Kulturbesitz für die Finanzierung des Projekts ins Spiel. Innerhalb kurzer Zeit konnte die Ausstellung mit dem Titel Splitter des Lebens. Ein Ukraine-Tagebuch (24.6.2022 – 15.1.2023) zu diesem traurigen Anlass eröffnet werden. Dies wäre ohne Hermann Parzingers Einsatz nicht möglich gewesen. Außergewöhnliche Ereignisse erfordern eben schnelle, unbürokratische Maßnahmen – egal auf welcher Ebene.

Elisabeth Tietmeyer ist seit 2013 Direktorin des Museums Europäischer Kulturen (MEK)

Patricia Rahemipour: Der Mentor mit den Post-its

Mein berufliches Leben ist tatsächlich bereits seit 20 Jahren eng mit dem Wirken von Hermann Parzinger verbunden. Als ich 2004 nach Berlin kam, arbeitete ich zunächst für das Deutsche Archäologische Institut (DAI) und betreute mehrere Projekte, an denen auch der damalige DAI-Präsident Hermann Parzinger beteiligt war. Gerade diese Zeit der Zusammenarbeit hat mich sehr geprägt: Ich hatte einen Chef, der jeden Morgen seine Arbeit mit einer Sammlung von Post-it-Zetteln begann, die über den ganzen Schreibtisch verteilt waren. Auf jedem war eine Aufgabe notiert. Abends waren sie weg. Sein Mantra: Alle Aufgaben müssen gleichwertig erledigt werden und ohne die unangenehmen von einem Tag auf den anderen zu verschieben.

Ich habe auch gelernt, dass mein damaliger Chef jeden Tag um 15.30 Uhr das Büro verließ, um zu Hause zu sein, wenn seine Tochter aus der Schule kam. Abends war er dann wieder im Büro. Zu wissen, dass sich mein Vorgesetzter trotz seiner exponierten Stellung diese Zeit ohne Wenn und Aber nahm, hat mich auch als berufstätige Mutter beeindruckt und sehr geprägt.

Dass er seine Rolle durchaus auch mit Humor betrachtete, zeigte seine Reaktion auf unser Abschiedsgeschenk am DAI: Neben anderen Kleinigkeiten hatten seine engsten Mitarbeiter*innen ein Set von Autogrammkarten für den bekanntesten Archäologen Deutschlands produzieren lassen. Die Signierstunde bei seiner Abschiedsfeier war ein großer Spaß und ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.

Durch seinen Wechsel zur SPK hatten wir für einige Jahre etwas weniger Berührungspunkte, aber der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Auch, weil ich in dieser Zeit meine Dissertation geschrieben habe, ein Vorhaben, das ich mir als »Arbeiterkind« nur durch das Vertrauen, das Hermann Parzinger in mich setzte, zugetraut habe.

Seit fünf Jahren arbeiten wir nun wieder für denselben Arbeitgeber, und seit ich Mitglied des Interimsvorstands bin, auch wieder sehr eng zusammen. Hermann Parzinger war und ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner und Vorbild in beruflichen Fragen. Ich frage ihn um Rat, wenn es um grundlegende Entscheidungen für das IfM geht. Nicht, weil er es verlangt. Sondern weil ich weiß, dass man mit ihm offen und vertrauensvoll reden kann. Hermann Parzingers Erfahrung, seine Kontakte und seine Fähigkeit, vernetzt zu denken, haben mich immer beeindruckt und tun es bis heute. Ich bin sicher, dass wir auch in Zukunft in engem Austausch bleiben werden.

Patricia Rahemipour leitet seit 2019 das Institut für Museumsforschung

Stefan Simon: Am silbernen Band der Amper

Hermann Parzinger und mich verbinden unsere Wurzeln, nicht nur in Bayern, nicht nur in Oberbayern, sondern im schönen Landkreis von Fürstenfeldbruck: er in Germering, ich in Olching.

Ein Landkreis in dem übrigens, wie nur wenige wissen, auch die RF-Wissenschaftler Klaus Slusallek und mein Vorgänger im Amt, Joseph Riederer, zuhause waren. Aber bevor hier voreilige Schlüsse gezogen werden: Dass es uns alle nach Berlin in die SPK verschlagen hat, ist keineswegs einem mafiös unterspülten Amperstrand zu verdanken, sondern es ist eher so, wie ein bayerischer Kultusminister, gefragt nach den Chancen einer Erhöhung der finanziellen Zuwendungen des Freistaats an die SPK einmal ausführte: »Wir Bayern, wir zahlen halt mit Talenten«.

Die Talente von Hermann Parzinger sind vielfältig und unübersehbar. Und jetzt, da wir uns auf die SPK der 25 zubewegen, will ich nur drei davon kurz unterstreichen

1. Hard Core Science

Unsere beiden Disziplinen, Vor- und Frühgeschichte und Heritage Science, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sprache und Kultur sind eine ganz andere. Dennoch. Ich habe HP immer als Hard Core Scientist erlebt. Schon als er noch am DAI tätig war und wir für ihn im fernen Sibirien wissenschaftliche Untersuchungen an skythischen Objekten durchgeführt haben. Interessiert am Detail. Aufmerksamer Beobachter. Ob gemeinsam in Tbilisi, New York, London oder Moskau, auf die Qualität seiner fachlichen Einschätzung war immer Verlass. Egal, ob man mit ihr übereinstimmte.

2. Kommunikation

Es wird vielen von uns so gegangen sein. Für eine Eröffnungsansprache, ein Radio-Interview, die er immer gern übernommen hat, bat mich HP in der Regel um ein paar Zeilen. Die hat er genommen und für sich übersetzt. Von der Gründung der Forschungsallianz Kulturerbe 2008 bis zu den internationalen Konferenzen des RF 2024. Wenn man ihm zuhörte, hatte man sofort den Eindruck, dass er sich sein ganzes Leben mit nichts anderem als genau diesem Thema beschäftigt habe. Ein herausragendes Übersetzungstalent.

3. Empathie

Interessanterweise sind es die schwierigen Momente, die mir am meisten als verbindend in Erinnerung bleiben werden. Unsere erste Culture in Crisis Konferenz, die ich in London mit Martin Roth am V&A im April 2015 organisierte. Unser Disput zur Verantwortung im Klimawandel am Morgen nach der Katastrophe im Ahrtal im Juli 2021. Oder die OBMIN-Konferenz zu Kultur in der Ukraine im Mai 2024 in der James-Simon-Galerie. Als HP dort am Ende die Stimme versagte, aus Respekt und Empathie mit den vielen Museumsleuten aus der Ukraine im Raum, da reagierte sein Publikum schnell und füllte mit einen lauten und langen Applaus die Stille. Was für eine feine, angemessene Geste.

Seit 2005 ist Stefan Simon Direktor des Rathgen- Forschungslabors (RF)

Barbara Göbel: Perspektivenwechsel

Perspektivenwechsel sind ein Kernmerkmal des Profils des IAI. Sie prägen seine alltägliche Arbeit, machen das Institut zu einem international anerkannten Knotenpunkt des wissenschaftlichen und kulturellen Austausches Europas mit Lateinamerika und der Karibik und beeinflussen seine strategische Zukunftsausrichtung. Perspektivenwechsel schaffen neues Wissen, ermöglichen die Verknüpfung unterschiedlicher kultureller Erfahrungen, gestalten Kooperationen gleichberechtigter und damit stabiler und unterstreichen die Bedeutung transregionaler Verflechtungen für die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Herausforderungen.

Hermann Parzinger hat diesen besonderen Beitrag des Ibero-Amerikanischen Instituts für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz stets anerkannt und

unterstützt. Selbst durch viele Perspektivenwechsel in seinem Berufsleben geprägt, hat er immer wieder betont, dass das IAI in innovativer Weise das verkörpert, was die SPK als Ganzes ausmacht: die Verknüpfung von Wissenschaft, Kultur, Forschungs- und Wissensinfrastrukturen.

Der Respekt vor den Perspektiven des Anderen hat auch unsere langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit geprägt. Wir waren nicht immer einer Meinung, haben oft hart um das bessere Ergebnis für das IAI und den Verbund SPK gerungen, jedoch wissend, dass wir in der Zukunftsvision für das IAI und die SPK übereinstimmen und deren internationale Rolle weiterentwickeln wollen. Wir teilen die Begeisterung für die Wissenschaft und schätzen beide auch aus persönlichen Gründen Multilingualität und Internationalität. Perspektivenwechsel sind die gemeinsame Basis für unseren Austausch, der hoffentlich auch in Zukunft weitergeführt wird. ¡Muchas gracias, Hermann Parzinger!

Barbara Göbel, seit 2005 Direktorin des Ibero-Amerikanischen Instituts und Mitglied des Interims-Vorstandes der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Moritz Wullen: Quantensprung

In der Amtszeit von Hermann Parzinger hat sich die Kunstbibliothek zu einer standortübergreifenden Infrastruktur mit einem breiten interdisziplinären

Spektrum entwickeln können. Zu nennen ist zum einen die Neueröffnung des Kaisersaals im Museum für Fotografie im Jahr 2009 als Ausstellungsplattform für die großen Themen und Namen der Fotografie in Vergangenheit und Gegenwart – mittlerweile zählt diese Museumsadresse am Bahnhof Zoo zu den beliebtesten Häusern der Staatlichen Museen zu Berlin. Ebenfalls ganz wichtig: die Eröffnung der Archäologischen Bibliothek am Standort Museumsinsel im Jahr 2012. Für die Literaturversorgung der archäologischen Forschung in den SMB bedeutete diese Bibliotheksfiliale wirklich einen Quantensprung!

Hinzu kam der von Hermann Parzinger angeregte fächer- und einrichtungsübergreifende Dialog, der innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz neue

Synergien geschaffen hat. Von diesem »interdisciplinary turn« hat die Kunstbibliothek mit ihrem standortweiten Bibliothekssystem und ihren Museumssammlungen zu den Querschnittsthemen Architektur, Buch und Medien, Mode, Fotografie und Grafikdesign immens profitiert – nicht nur auf wissenschaftlicher, sondern auch auf menschlicher Ebene: Begegnungen zwischen Mitarbeiter*innen verschiedenster Einrichtungen, die sich zuvor nur aus dem Telefonbuch der Stiftung kannten, sind in den letzten eineinhalb Jahrzehnten zum Alltag geworden.

Das heißt: die gelebte Kollegialität und Geselligkeit wurden durch die digitale Vernetzung nicht »abgehängt«, sondern haben sich frei und zukunftsweisend entfalten können. Insgesamt also eine schöne, stolz machende Entwicklung, die Mut gibt für eine Zukunft, der es an Herausforderungen ebenso wenig mangeln wird wie an Chancen.

Moritz Wullen leitet die Kunstbibliothek seit 2007