Manfred Nawroth (Kustos am Museum für Vor- und Frühgeschichte und stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Verbandes für Archäologie) schreibt über Hermann Parzinger

»Im Anfang war das Wort«. So beginnt Hermann Parzinger seine 2014 erschienene Globalgeschichte »Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor Erfindung der Schrift«. In dem Buch führt er mit Akribie und Sachverstand durch Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte quer durch die ganze Welt.

Zu den großen Errungenschaften der Altsteinzeit gehörten auch die Beherrschung und Nutzbarmachung des Feuers, das die Lebensstrategien der frühen Gemeinschaften wesentlich mitprägen und beeinflussen sollte. Das Feuer hatte auch beim jungen Hermann Parzinger am Ende der Schulzeit die Leidenschaft für die Archäologie entfacht, die ihn durch sein zukünftiges Forscherleben begleiten sollte.

Fasziniert von der fragmentarischen Quellenlage und den Möglichkeiten, aus nur geringen Spuren Vorstellungen vom Leben längst vergangener Kulturen zu entwickeln, beschritt Hermann Parzinger den Weg vom Studenten der Vor- und Frühgeschichte hin zu einem der führenden Prähistoriker unserer Zeit.

Mit Weitblick erkannte der vormalige DAI-Präsident schon frühzeitig, welche nahezu grenzenlosen Möglichkeiten sich in der Erforschung der riesigen Gebiete der gerade in sich zusammengebrochenen Sowjetunion ergeben könnten, einem Raum, der während der Zeit des Kalten Krieges weitgehend eine Terra incognita war.

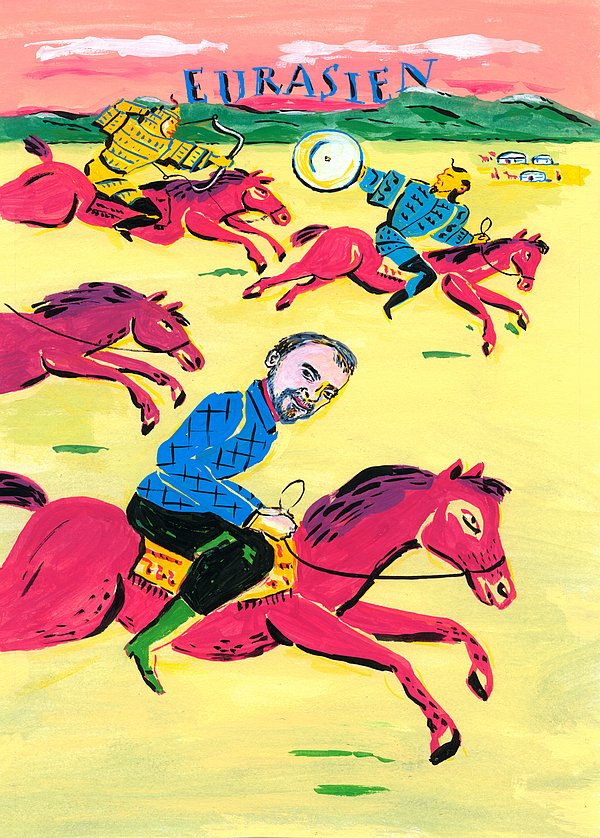

Unter seiner Leitung gab es zahlreiche Ausgrabungen und Forschungsexpeditionen im eurasischen Raum – von der Untersuchung der bedeutsamen spätbronze- und früheisenzeitlichen Siedlung von Čiča im Westen Sibiriens, über die Ausgrabung des skythenzeitlichen Heiligtums von Bajkara im Norden Kasachstans, von Forschungen zur frühen Zinngewinnung in Usbekistan und Tadschikstan bis zur Ausgrabung der Eismumie, eines skythischen Kriegers im mongolischen Altaigebirge, oder die Freilegung des Großkurgans Barsučij Log in der sibirischen Region Chakassien.

So groß wie das von ihm gewählte Untersuchungsgebiet war auch die thematische Vielfalt der Forschungsthemen, wenn auch ein Fokus auf die Welt der reiternomadischen Skythen zu erkennen ist. Der spektakulärste Fund gelang ihm dabei 2001, als bei der Freilegung des Kurgans Aržan 2 im »Tal der Könige« in der Autonomen Republik Tuva das unberaubte Grab 5 mit der Beisetzung einer Frau und eines Mannes geöffnet wurde.

Das Fürstengrab enthielt mehr als 9.300 Gegenstände, davon fast 6.000 aus Gold und darunter wahre Meisterwerke der Tierstilkunst. Damit gehört dieser Komplex zu den reichsten Gräbern der Skythenzeit und den herausragendsten archäologischen Entdeckungen Eurasiens überhaupt. Dieser sensationelle Fund sorgte für die Bekanntheit Hermann Parzingers weit über die archäologische Fachwelt hinaus.

Für ihn waren jedoch weder Goldschätze noch die Auffindung von Mumien im Eis Ziel und Motivation seiner Tätigkeit und er sah sich auch nicht als neuer Heinrich Schliemann. Vielmehr waren für ihn die während seiner Forschungen gemachten Entdeckungen Mosaiksteine bei der Klärung von Fragen zur Menschheitsgeschichte.

Dafür legte Parzinger auch immer Wert auf den Einsatz moderner Ausgrabungs- und Prospektionsmethoden und die Einbindung naturwissenschaftlicher Disziplinen.

Hermann Parzinger hat nun schon über mehrere Jahrzehnte mit seiner Leidenschaft für die Archäologie und dem ihm eigenen analytischen Weitblick wesentlich zur Erforschung prähistorischer Kulturen beigetragen.

Manfred Nawroth über Hermann Parzinger

Das Gold aus dem Fürstengrab von Aržan 2 stand auch im Mittelpunkt der Sonderausstellung Im Zeichen des Goldenen Greifen, die Hermann Parzinger als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts zusammen mit dem Museum für Vor- und Frühgeschichte im Berliner Martin-Gropius-Bau 2007 der Öffentlichkeit präsentierte.

Es war nicht die erste und sollte auch nicht die letzte Ausstellung zu den Skythen sein – aber sie präsentierte erstmals weltweit in derartig umfassender Weise die Geschichte und Kultur dieses Reitervolkes von seinen Ursprungsgebieten entlang des Jenissei bis an die Tore Mitteleuropas.

Im Mittelpunkt dieser Ausstellung mit fast 10.000 aus sieben Ländern zusammengetragenen Einzelobjekten standen die bedeutendsten Prunkinventare aus den Fürstengräbern sowie die großartigen Neuentdeckungen der Jahrtausendwende. Es war eine Schau der Superlative, bei deren Eröffnung im Juli 2007 Hermann Parzinger noch Präsident des DAI war und deren Schließung im Mai 2008 er am dritten Ausstellungsort, dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, bereits als Präsident der SPK erlebte.

An seiner neuen Wirkungsstätte sah er sich mit einer gänzlich anderen Problematik konfrontiert: den Wunden, welche die Folgen des Zweiten Weltkriegs den Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin beigefügt hatten. Das Museum für Vor- und Frühgeschichte begann schon in den 1990er Jahren mit russischen Museen zu kooperieren um verlorene Kulturschätze – wie den »Schatz des Priamos« – wiederaufzufinden und sie in Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Für diese Ziele engagierte sich Parzinger in den Jahren seiner Präsidentschaft mit Nachdruck und in Einvernehmen mit den Partnern russischer Museen. So konnten tausende, kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter in Moskau und St. Petersburg ausfindig gemacht und in den Ausstellungen Bronzezeit (2013–14) und Eisenzeit (2020–21) ausgestellt sowie in umfassenden Katalogen veröffentlicht werden.

Große gegenseitige Wertschätzung prägte die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den russischen Partnern. Hermann Parzingers Vision, für das Thema Kriegsverluste jenseits der Politik kreative Lösungen für einen gemeinsamen Umgang zu entwickeln, wurde durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine jäh beendet. Seinem großen Verdienst als Brückenbauer tut dies allerdings keinen Abbruch.

Parzinger blieb auch als SPK-Präsident – soweit es die Geschäfte zuließen – noch der archäologischen Forschung verbunden. So war er unter anderem im Berliner Exzellenzcluster »Topoi« engagiert. In dessen Rahmen nahm er an Ausgrabungen im Südosten Kasachstans in Čilik und Kegen teil, an denen neben dem DAI auch das Museum für Vor- und Frühgeschichte beteiligt war.

Später beschäftigte er sich in einem interdisziplinären Forschungsprojekt mit paläogenetischen Untersuchungen zur Mobilität reiternomadischer Bevölkerungsgruppen in Eurasien.

Hermann Parzinger hat nun schon über mehrere Jahrzehnte mit seiner Leidenschaft für die Archäologie und dem ihm eigenen analytischen Weitblick wesentlich zur Erforschung prähistorischer Kulturen beigetragen. Das zeigt sich auch in der großen Zahl seiner Veröffentlichungen mit 25 Monografien und über 400 Aufsätzen. Diese beeindruckenden Zahlen sind auch Zeugnis des ihm gegebenen systematischen und analytischen Denkens. So veröffentlichte er 2006 auf 1.045 Seiten das monumentale Werk Die frühen Völker Eurasiens. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter.

Große Teile verfasste er dabei regelmäßig während der Ausgrabungen in den Weiten der asiatischen Steppenlandschaften. Während andere Grabungsteilnehmer das gesellige Beisammensein bis weit in die Abendstunden pflegten, zog sich Hermann Parzinger irgendwann zurück und schrieb kontinuierlich Kapitel für Kapitel. Ohne diese Selbstdisziplin hätte das für die Archäologie Eurasiens einmalige Handbuch kaum entstehen können.

Auch wenn Hermann Parzinger nach dem Ende seiner beruflichen Laufbahn wohl keine Ausgrabungen mehr ins Werk setzen wird – wir Archäologinnen und Archäologen freuen uns auf die von ihm selbst angekündigten weiteren Bücher und die damit verbundene Inspiration, die uns sein Blick auf versunkene Kulturen gewährt.