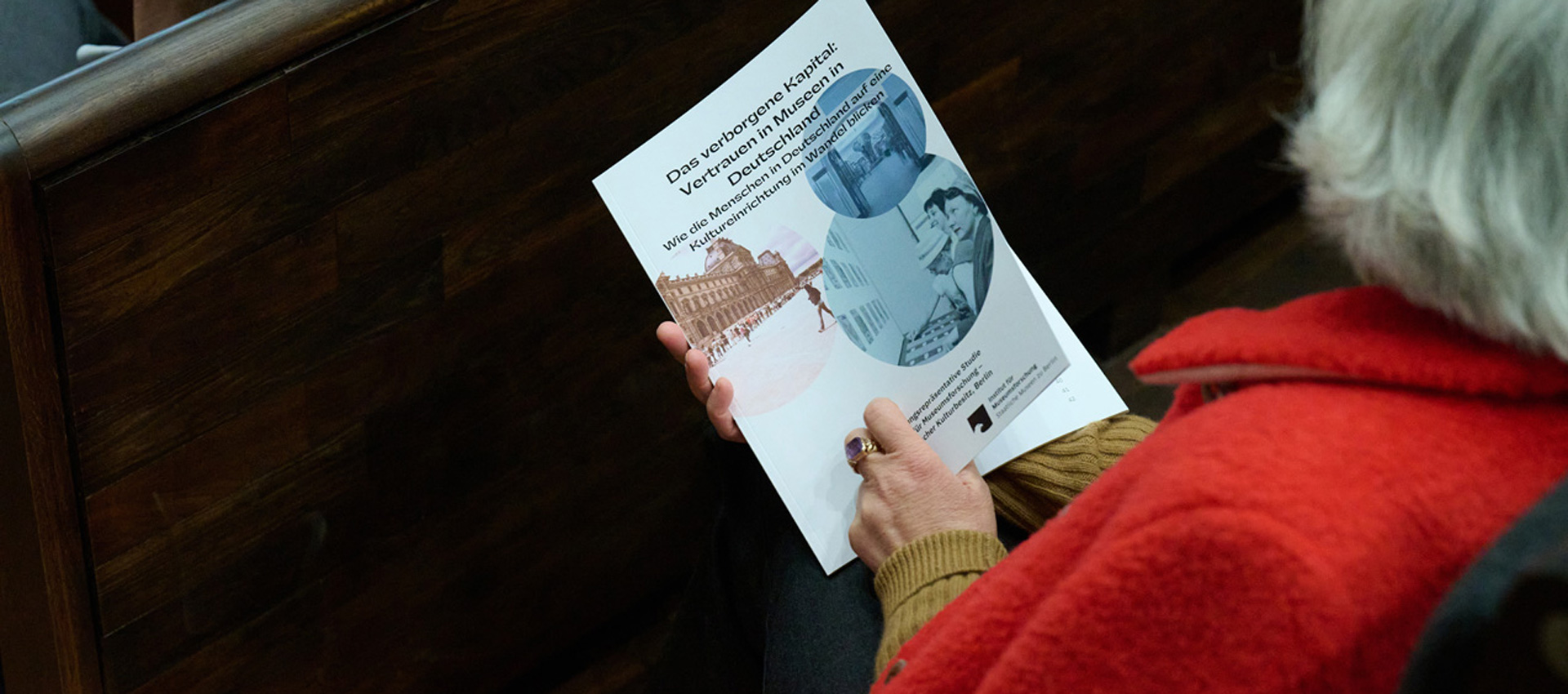

Raus aus den postkolonialen Schützengräben oder eurozentristische Bildungsideen überwinden? Johann Michael Möller und Nikolaus Bernau im Pro-und-Contra über den Stellenwert von Ethnologischen Sammlungen in 2024.

Pro: Raus aus den postkolonialen Schützengräben! (Johann Michael Möller)

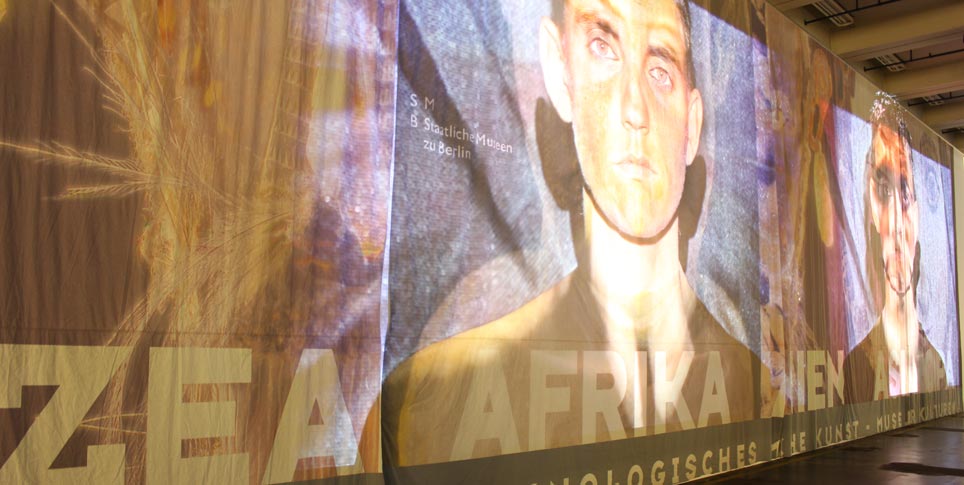

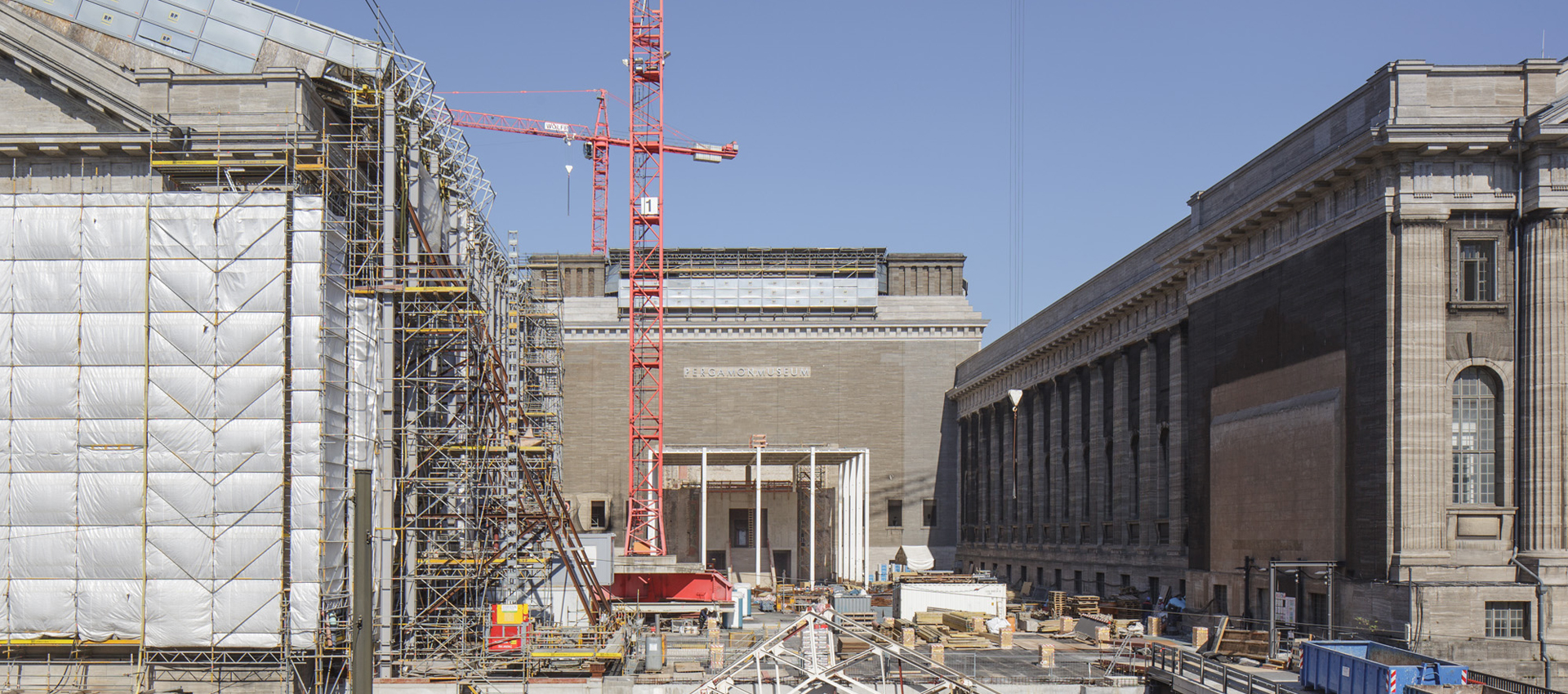

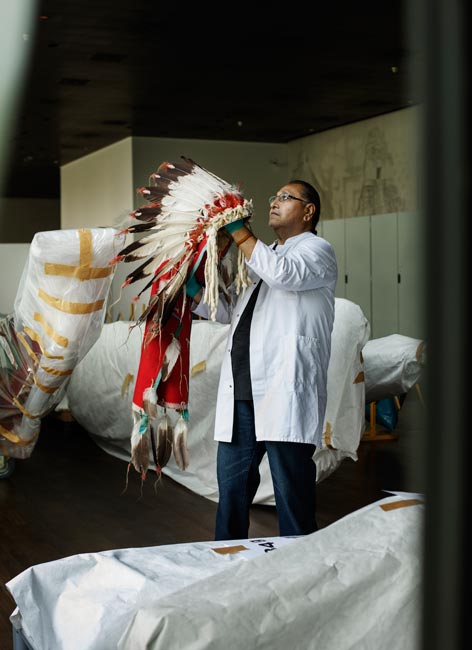

„Reue demonstrieren und doch noch protzen“, umschrieb der „Spiegel“ 2022 die Eröffnung der ethnologischen Sammlung im Humboldt Forum, die aus dem vor 150 Jahren gegründeten Königlichen Museum für Völkerkunde hervorging. Dieser Eindruck hat sich verstärkt. Wer hat hier obsiegt: das Regime der Restauratoren oder das Bedürfnis der Verantwortlichen, die Objekte am liebsten verschwinden zu lassen?

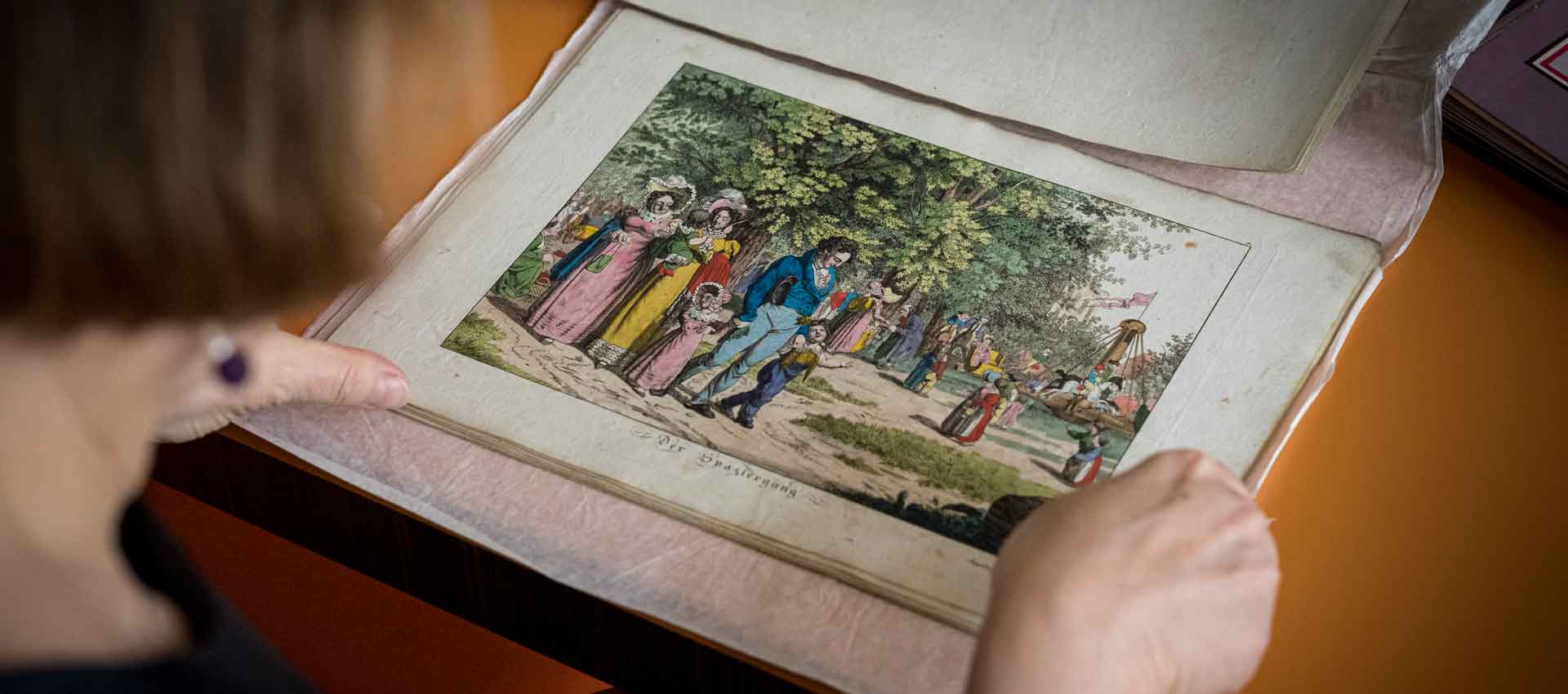

Wie will ein solches Museum an seine große Gründungsgeschichte erinnern, die Berlin einst zum Zentrum der völkerkundlichen Sammlungen in Deutschland machte? Man muss nur die Hauszeitschrift, das Baessler-Archiv, aufschlagen, um das ganze Elend zu sehen. Das wirkt auch deshalb so bedrückend, weil die ethnologischen Sammlungen und Museen derzeit eine Aufmerksamkeit erfahren wie selten zuvor. Aber was wird daraus gemacht? Es ist mit Händen zu greifen, wie wenig das Täter-Opfer-Narrativ als Botschaft genügt. Die Rettung erhofft man sich von einem „kollaborativen Museum“; die Deutungshoheit würde fortan mit den Herkunftsgesellschaften geteilt. Welche Spannung das mitunter birgt, kann man an einem Prachtband sehen, in dem der Oba von Benin das kulturelle Erbe seiner Monarchie feiern ließ. Höfische Repräsentation tritt auf unseren kritischen Diskurs.

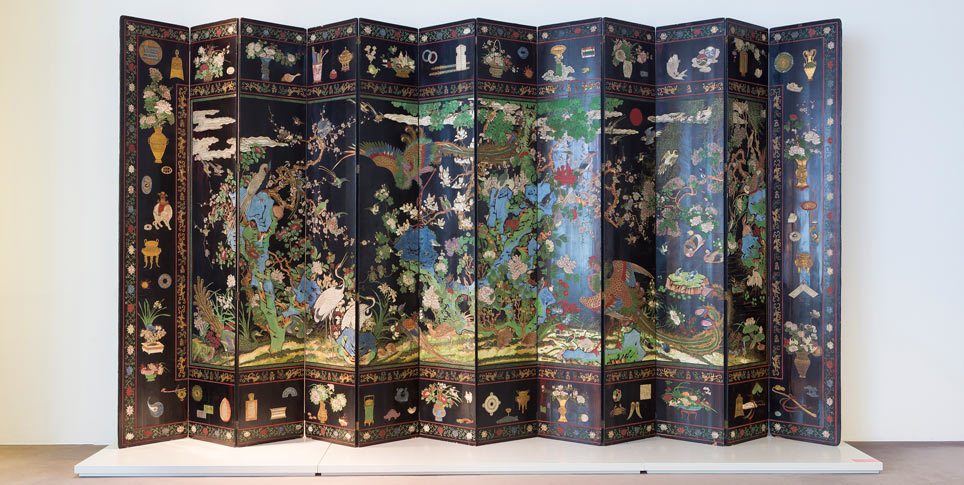

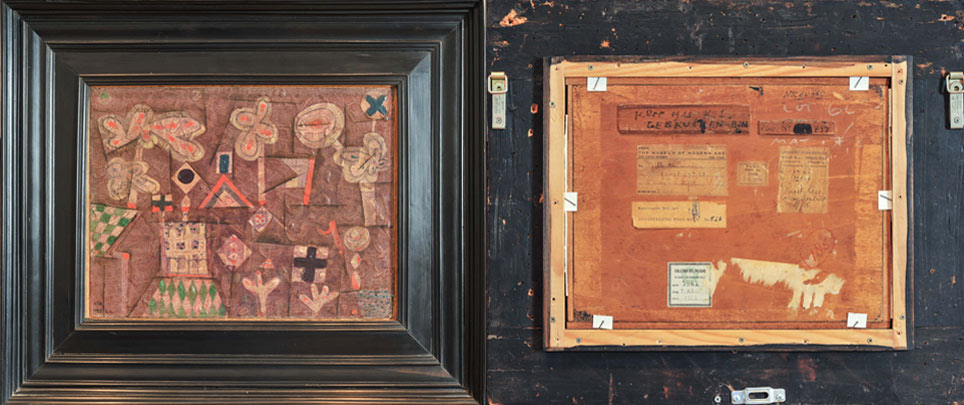

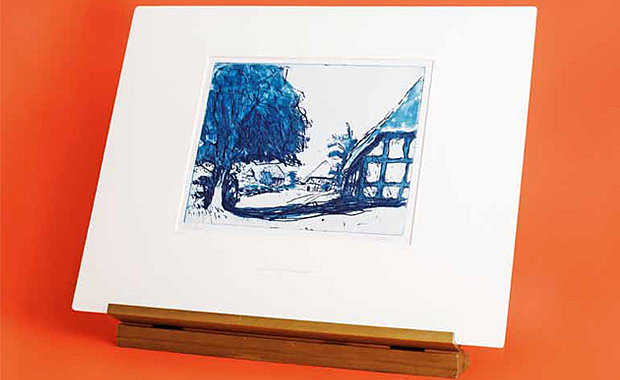

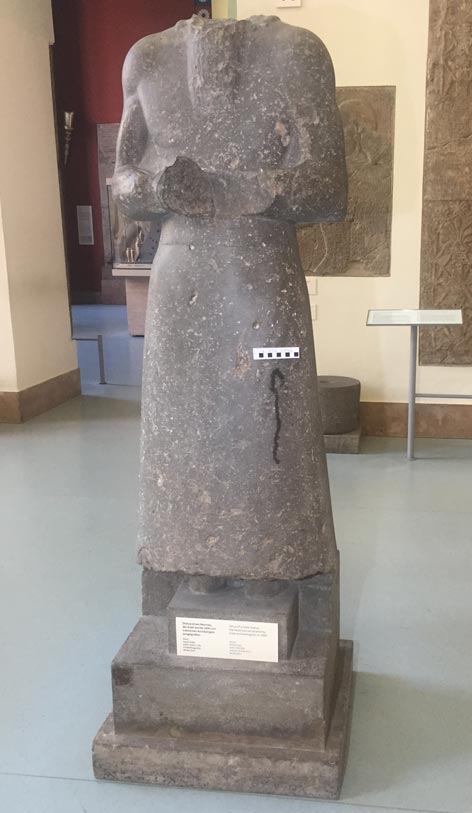

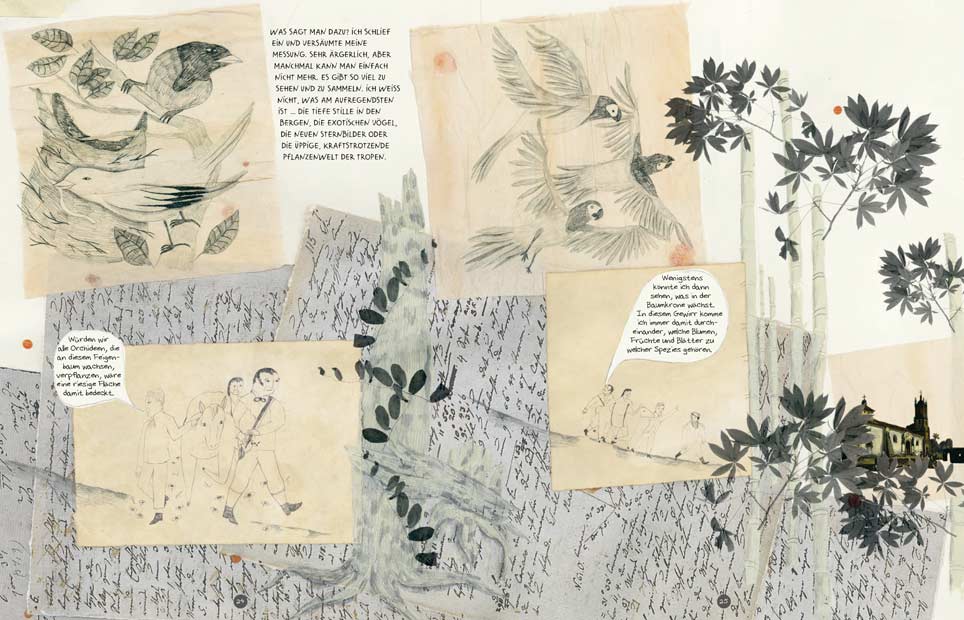

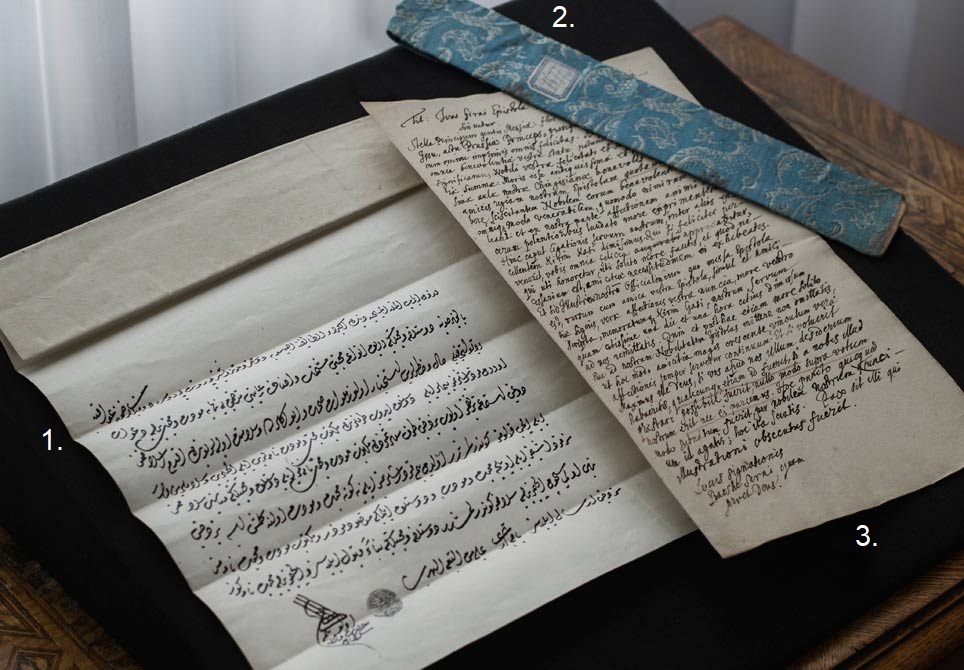

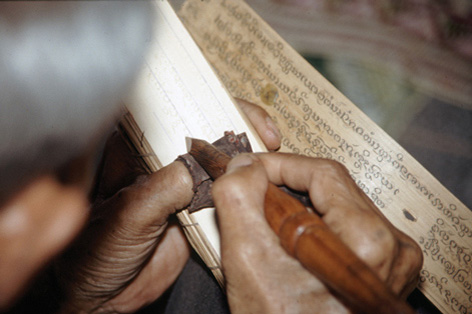

Erschwerend kommt die Vorstellung hinzu, dass Objekte eine definierte Provenienz haben müssen und ihre besondere Authentizität. Aber die spannendere Frage wäre doch, ob diese Objekte im Laufe ihrer Migrationsgeschichte nicht längst einen Teil ihrer Biografie eingebüßt haben. Doch solche Aspekte fallen aktuell meist unter den Tisch. Warum aber soll die Aneignungsgeschichte Europas völlig hinter dem pauschalen Tätervorwurf verschwinden? Auch sie hat ihre Spuren hinterlassen. Von deren „Middle Passage“ spricht der Ethnologe Arjun Appadurai.

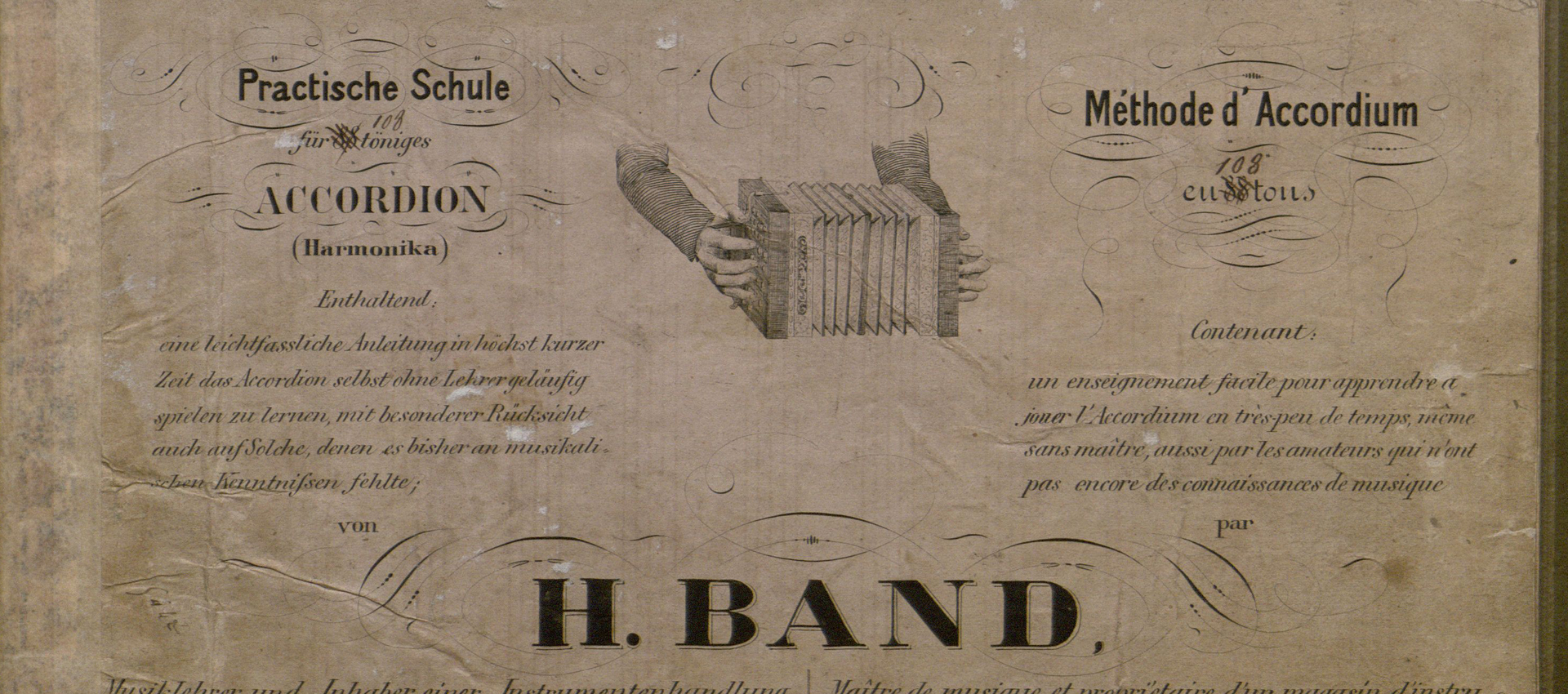

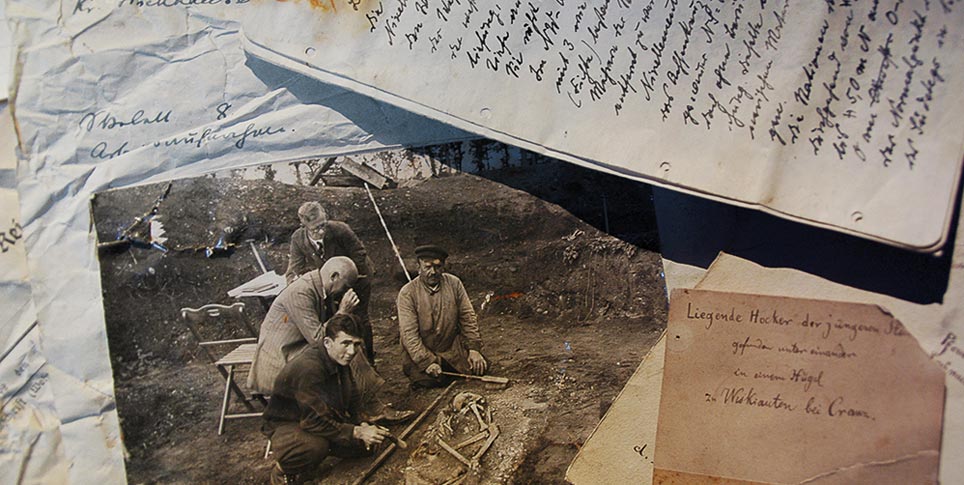

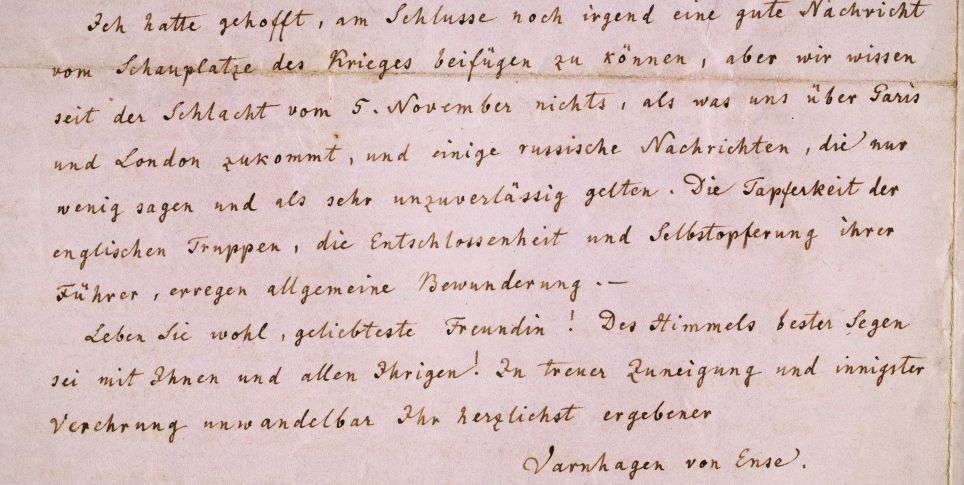

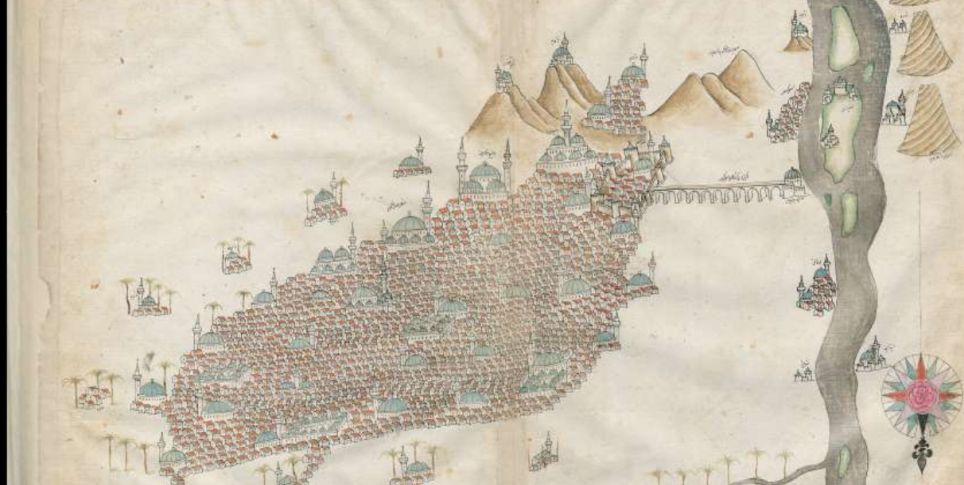

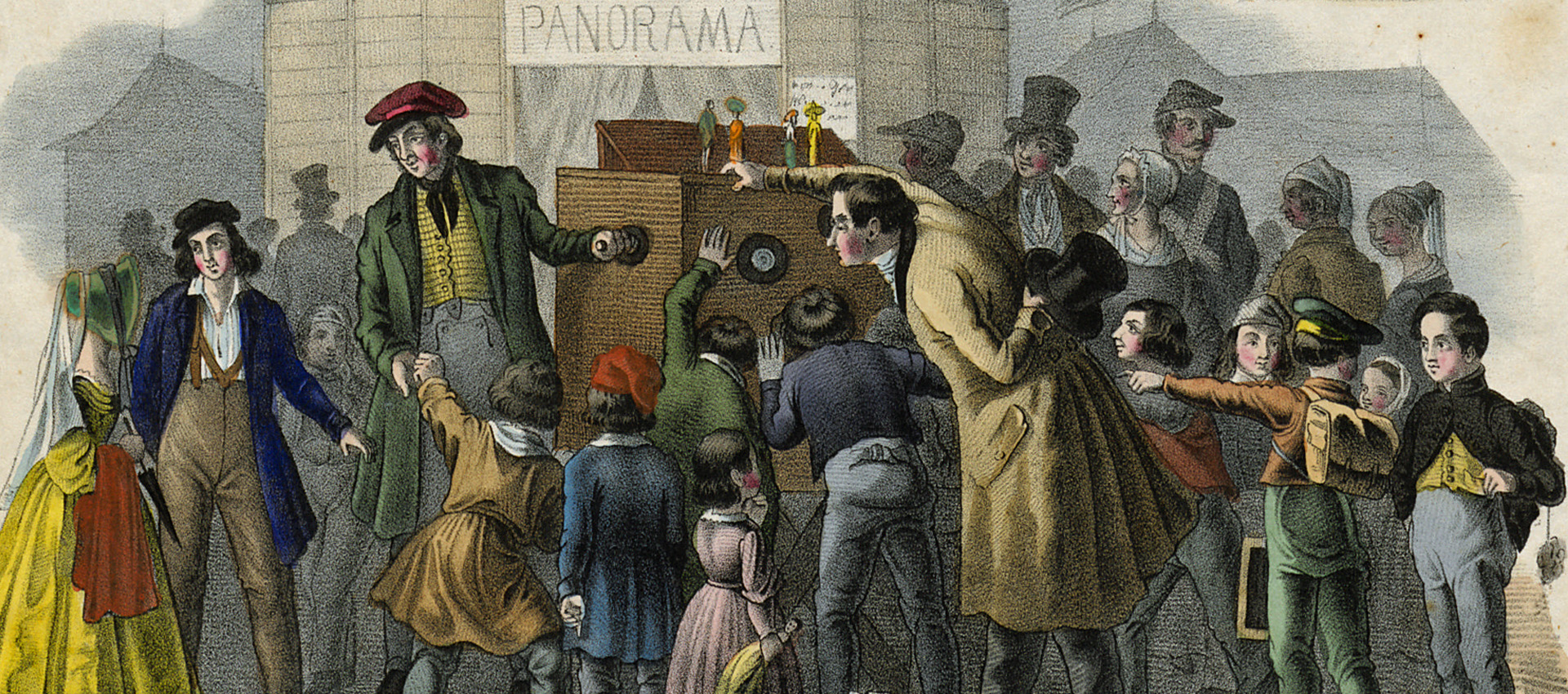

Um wie vieles reicher das historische Beziehungsgeflecht zwischen den indigenen Kulturen und Europa war, hat der Ethnologe Karl-Heinz Kohl jüngst anhand von neun „Stämmen“ zu zeigen versucht, die Einfluss hatten auf die Ideengeschichte des Westens. Das Staunen über den Reichtum der anderen Kulturen und deren mythologische Kraft war Ansporn für die europäische Welterfahrung. Aus den höfischen Wunderkammern sind unsere Museen entstanden. Aber die ethnologischen Sammlungen sind bis heute Wunderorte geblieben. Sie waren eben nie nur ein Aufbewahrungsgefäß für koloniales Beutegut. Sie waren, auch entgegen der Intention ihrer Gründer, zugleich Orte des Begreifens von Menschheitskultur.

Und dass diese Häuser als Wissensspeicher für die Herkunftsgesellschaften dienen, die sich dort ihre Geschichte wieder aneignen wollen, ist wichtig für die Zukunft. Wenn sie sich nicht immerfort einschüchtern ließen, hätten die ethnologischen Museen allen Grund, sich selbst neu zu erfinden. Es ist Zeit, die postkolonialen Schützengräben zu verlassen.

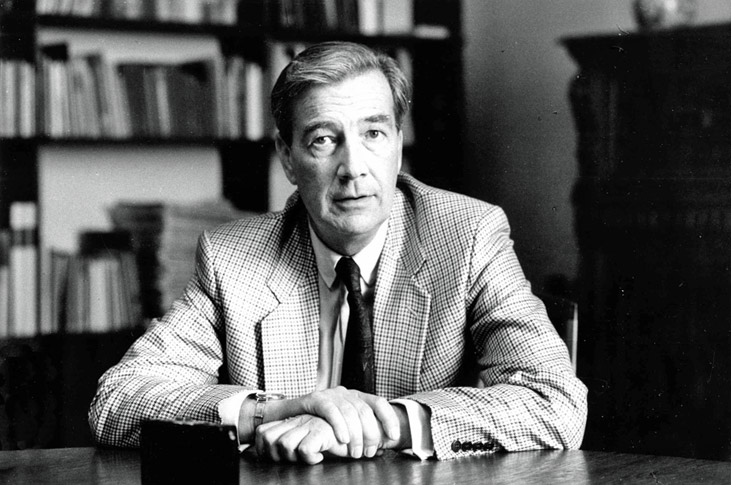

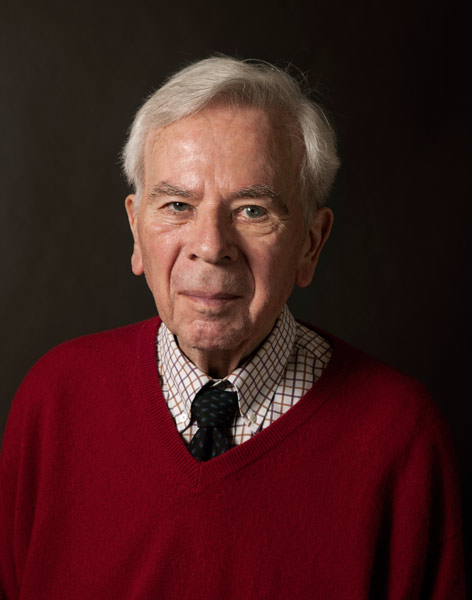

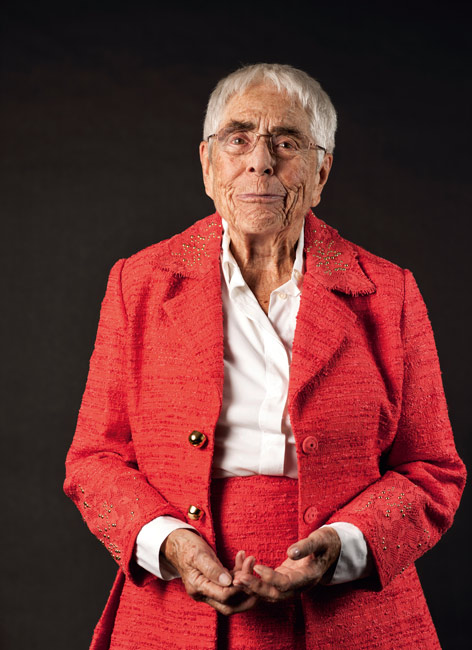

Johann Michael Möller

Johann Michael Möller ist Ethnologe und Journalist. Bis 2006 war er Redakteur bei der Tageszeitung „Die Welt“; anschließend bis 2016 Hörfunkdirektor beim MDR.

Foto: Privat

Contra: Eine eurozentristische Bildungsidee! (Nikolaus Bernau)

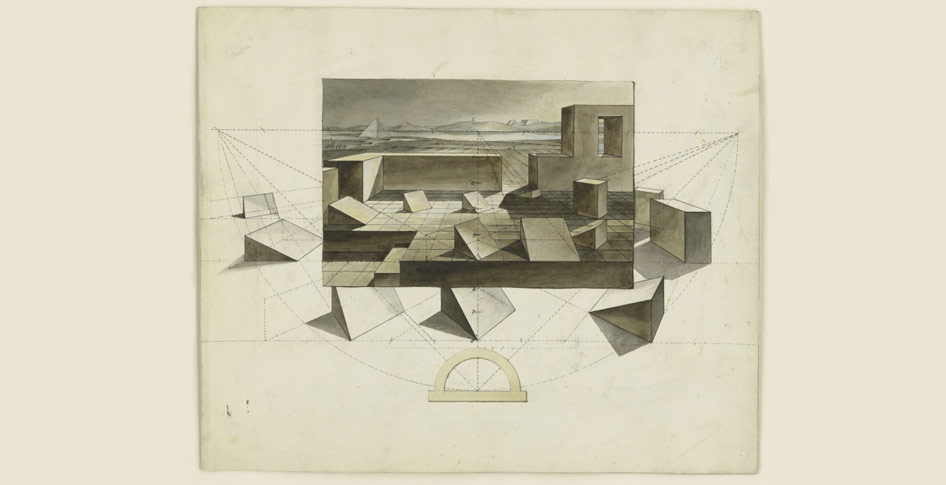

Öffentliche Museen sind einer der erfolgreichste Kulturexporte Europas. Seit der Eröffnung des British Museum 1759 stehen sie für die Idee der selbstbestimmten Bildung. Zweifellos waren nicht alle Erwerbungen „der Museen“ legal, nicht einmal nach den Maßstäben der jeweiligen Zeit, viele waren illegitim, etwa das Plündern von Grabanlagen. Und ohne die Enteignungen von Monarchen, Adel, royalistischem Bürgertum, Kirchen und Klöstern nach der Französischen Revolution gäbe es keinen Louvre und keine Münchner Pinakothek.

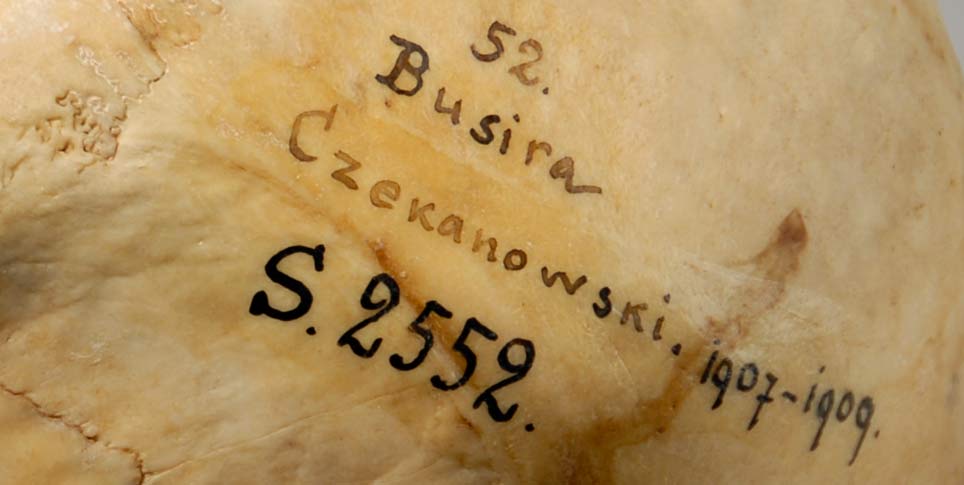

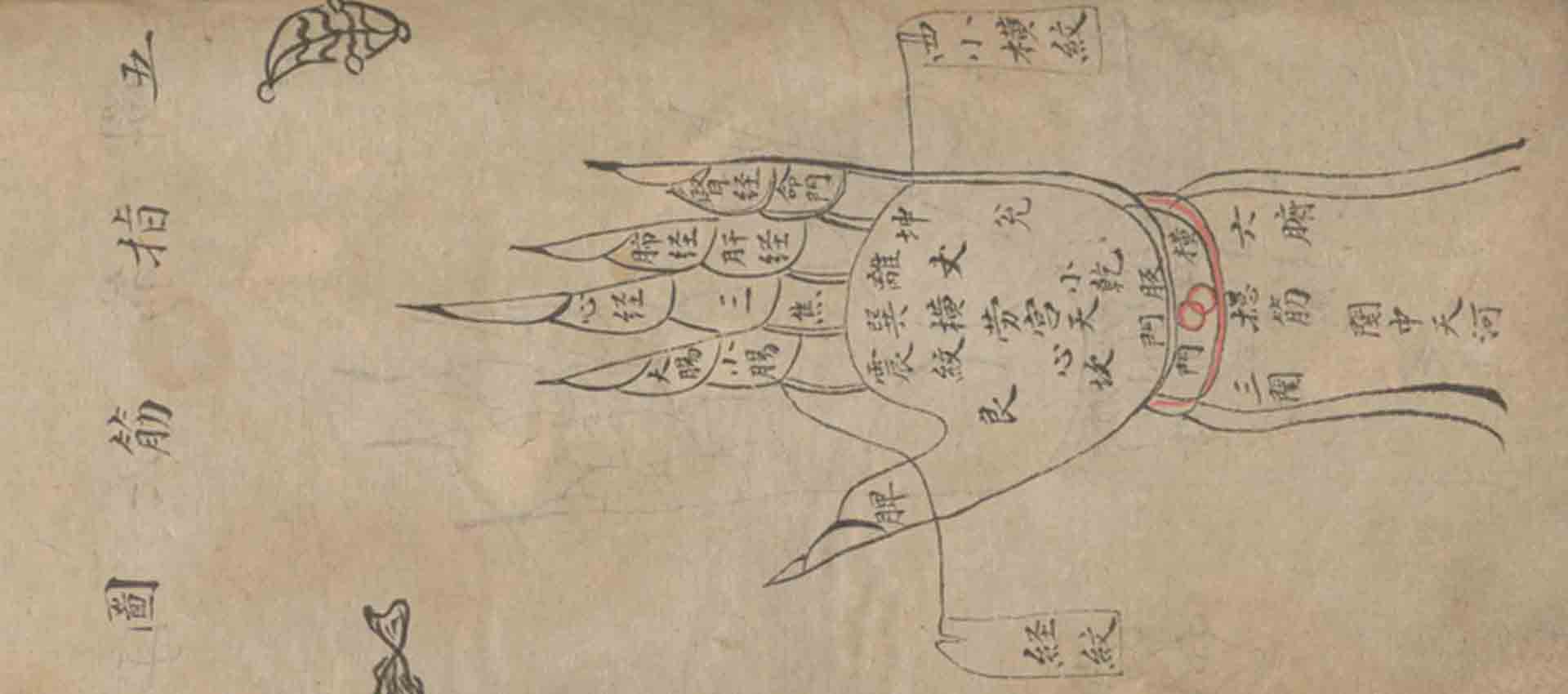

Ebenso zweifellos: Ohne die kolonialistische Expansion europäischer Staaten in die Welt wären die „Völkerkundemuseen“ Europas mit ihren Millionen von Objekten nicht entstanden. Aber all diese Sammlungen entstanden nicht aus purer Raublust, sondern aus einer sicher oft fehlgegangenen, eurozentrischen, rassistisch aufgeladenen Bildungsidee heraus, die dennoch auch heute noch interessant ist: die Vergangenheit – was immer diese sei – zu aktivieren für Gegenwart und Zukunft.

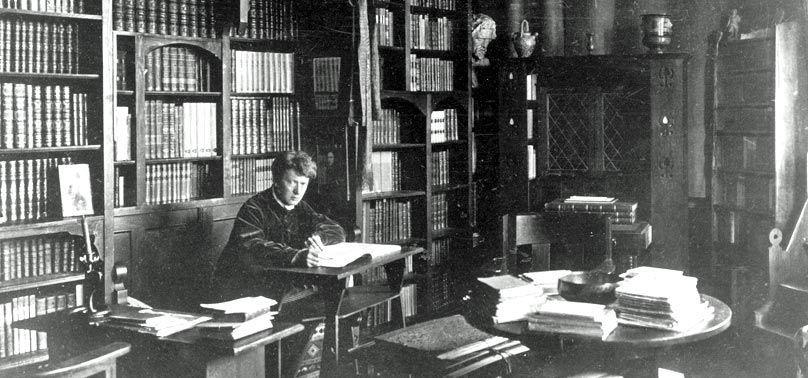

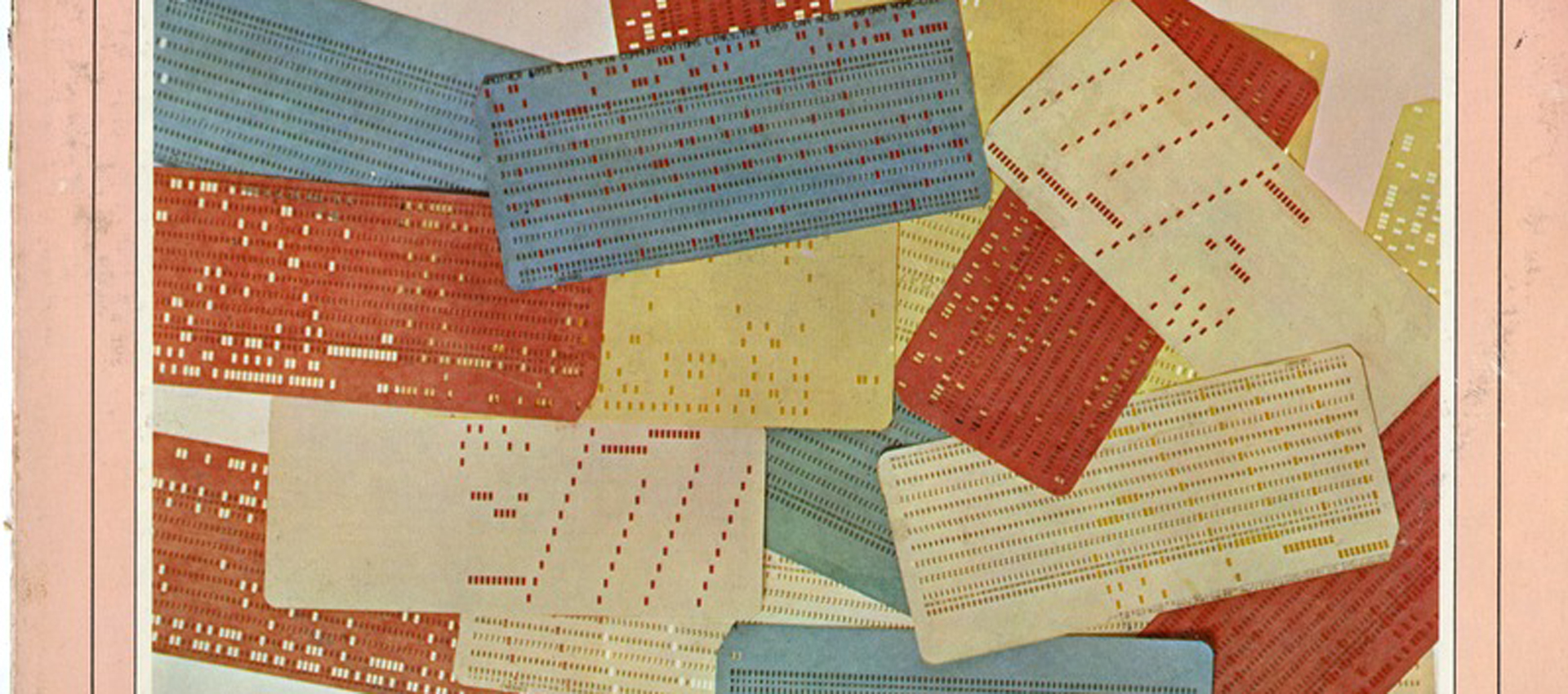

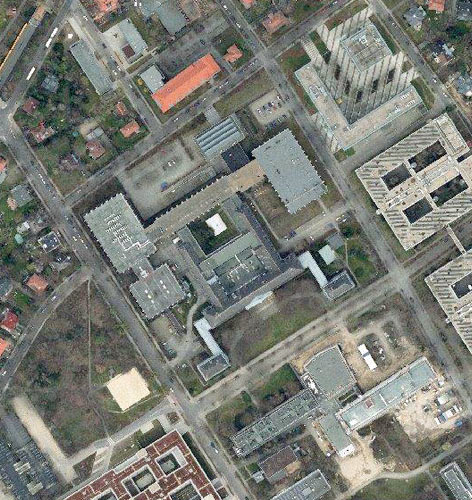

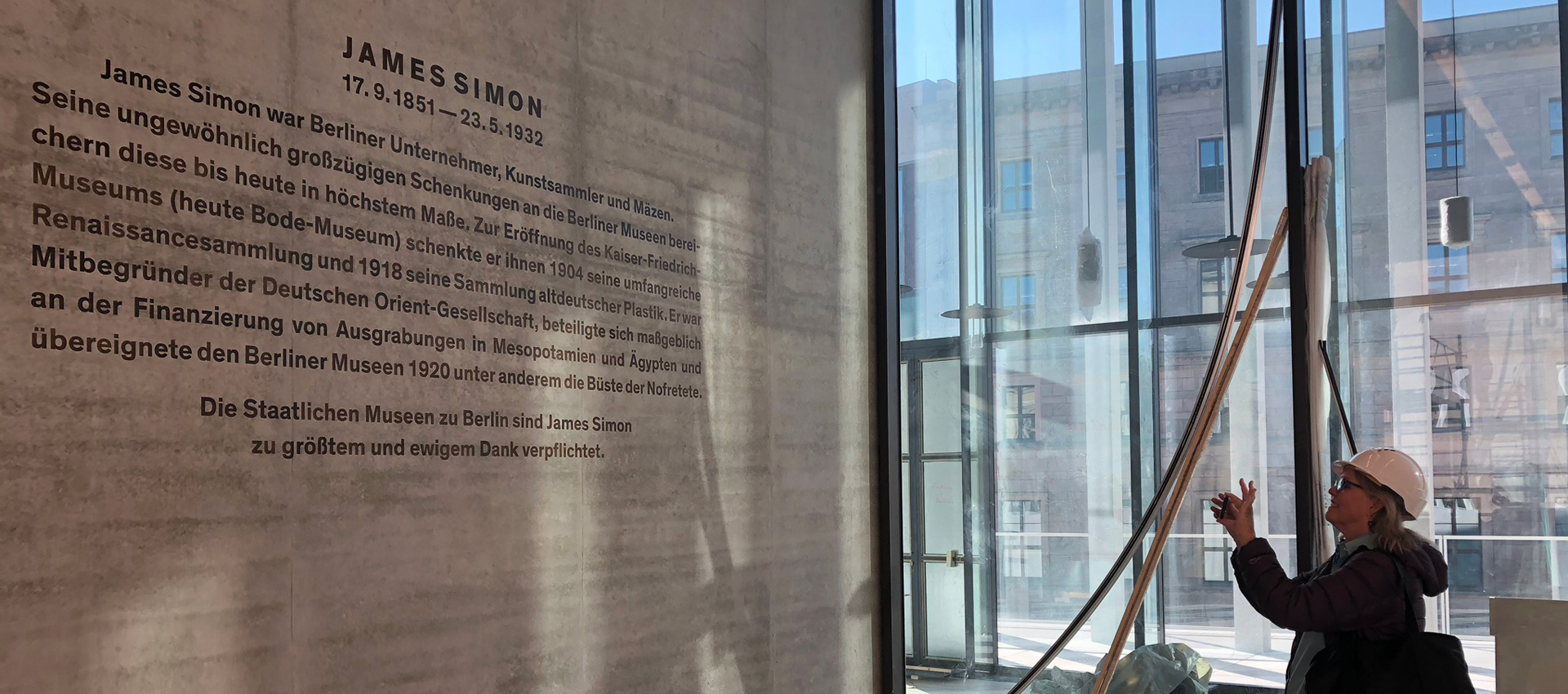

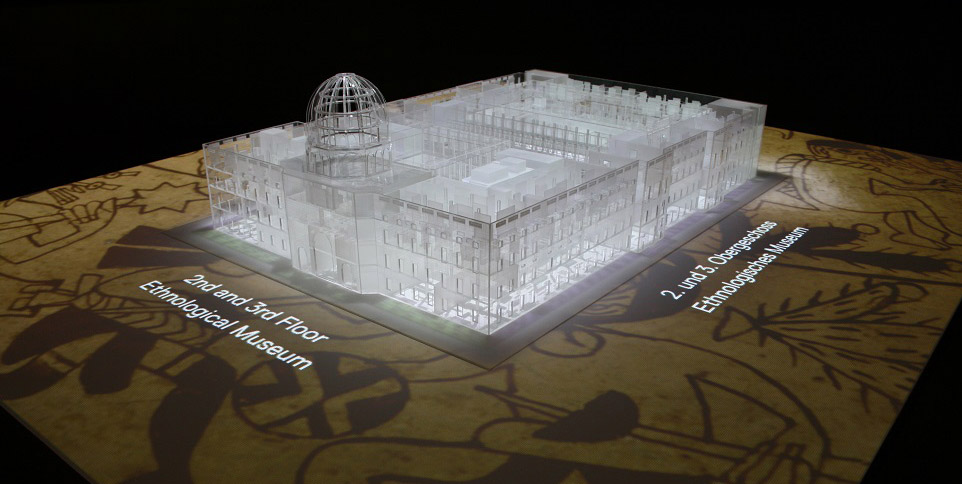

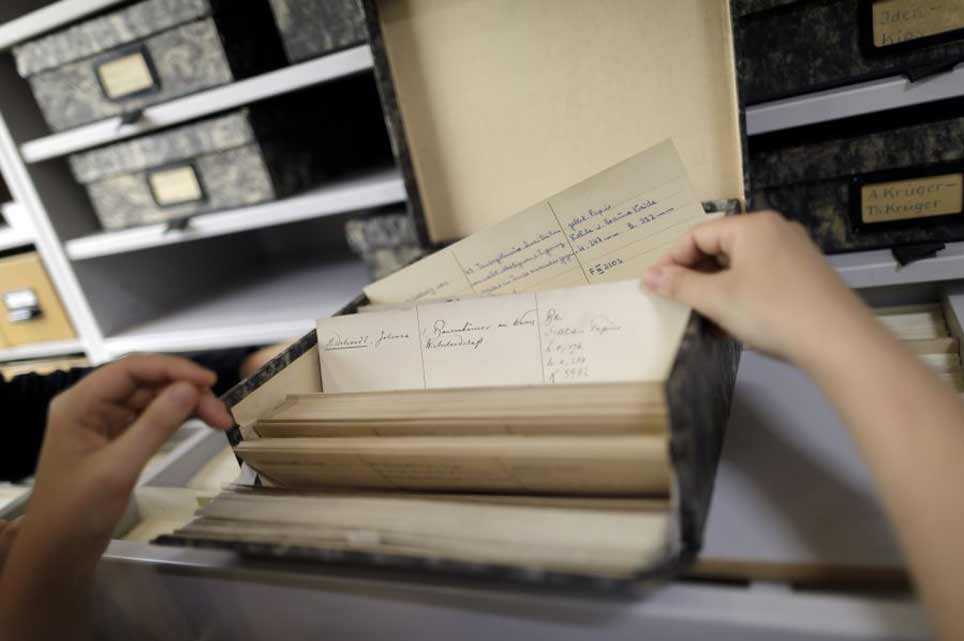

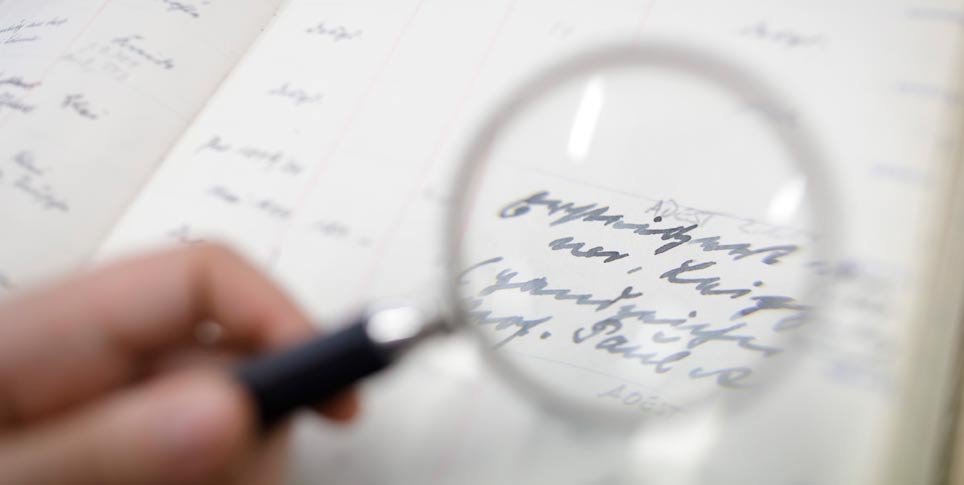

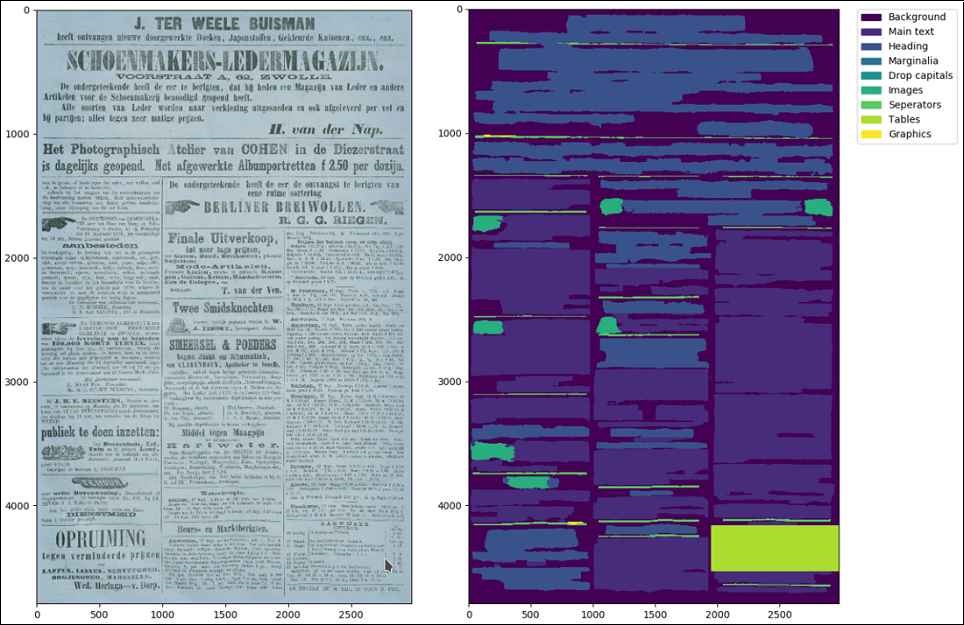

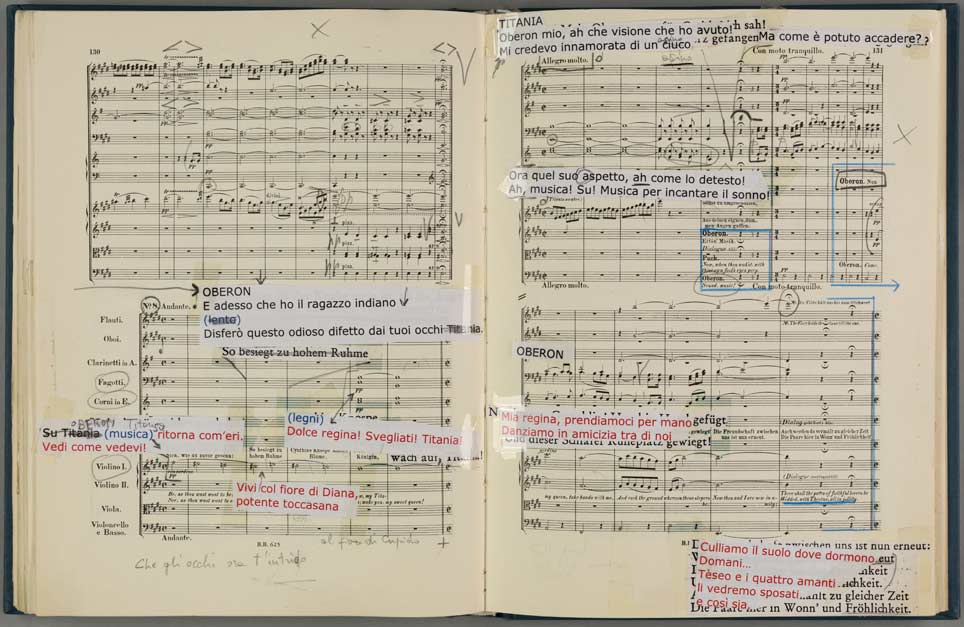

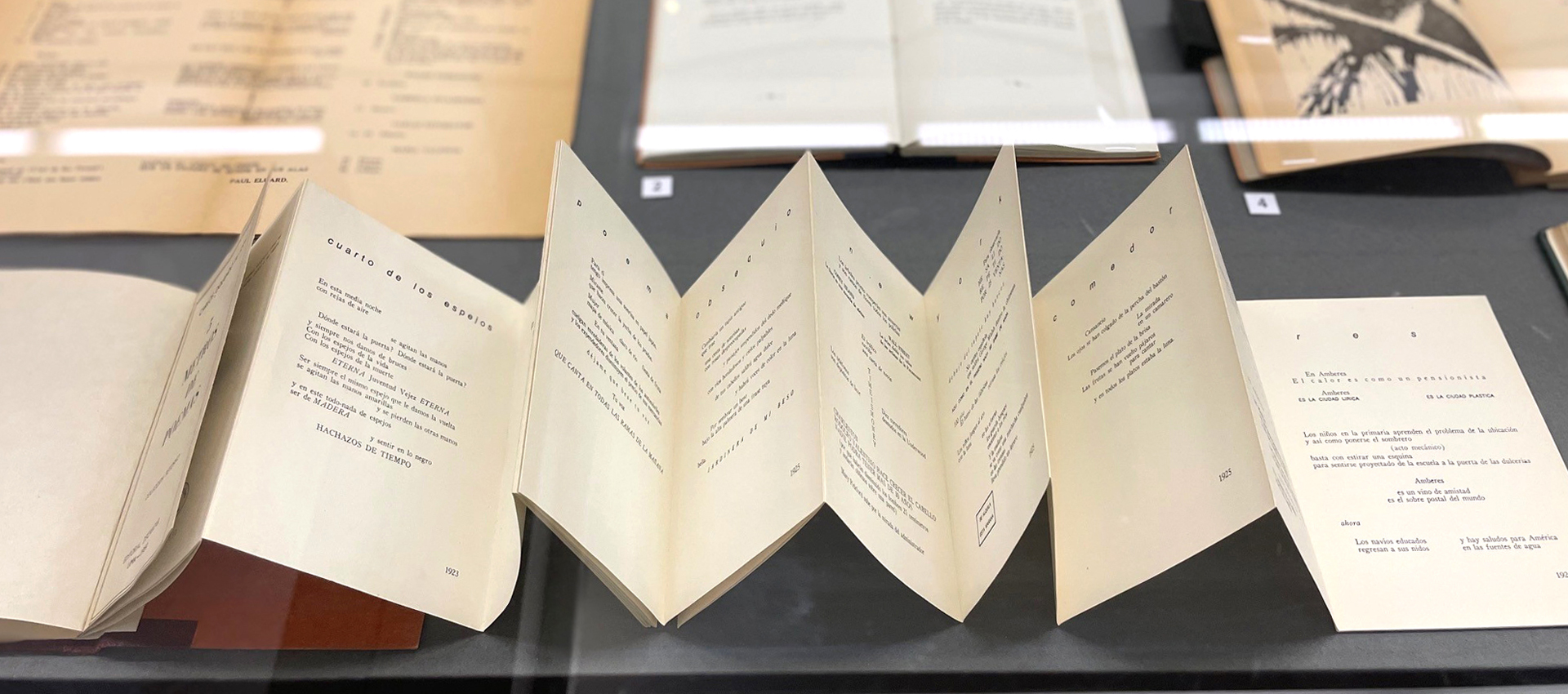

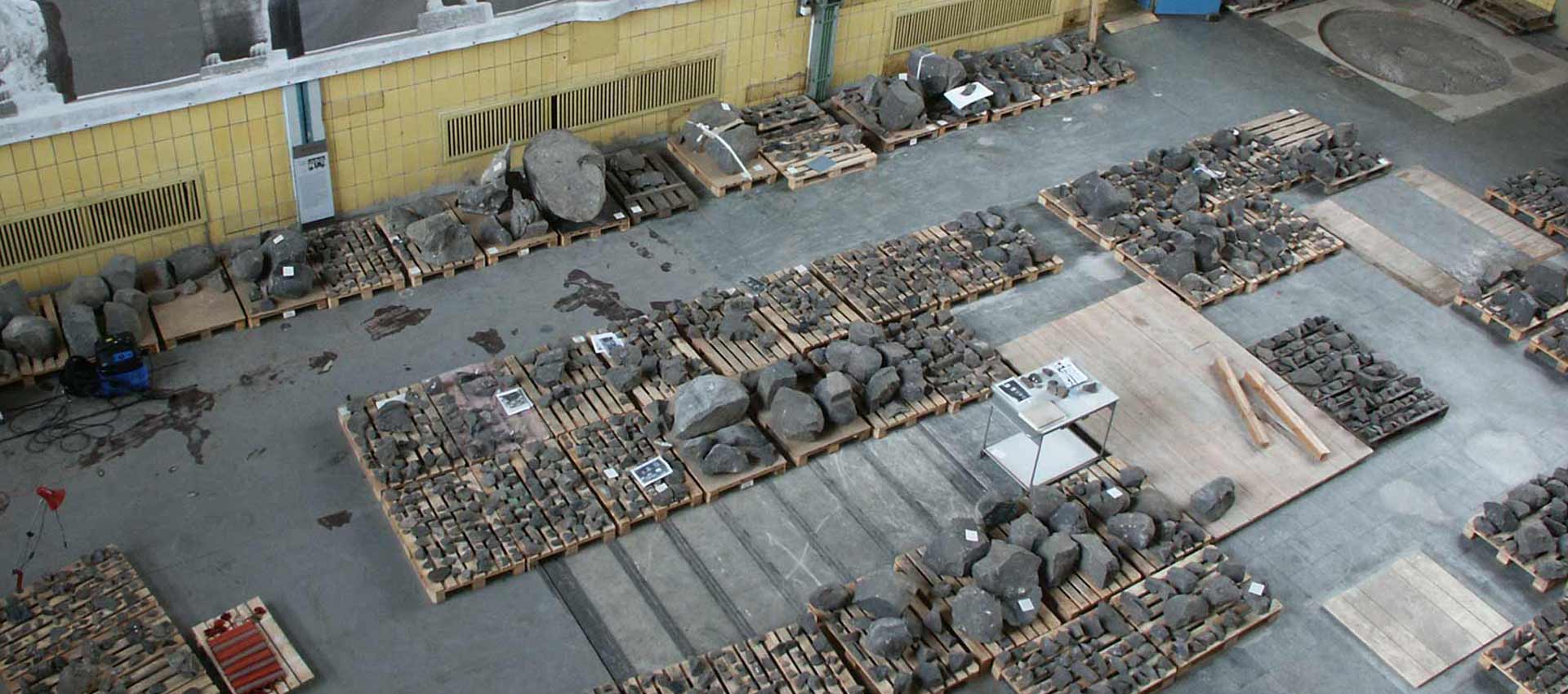

Deswegen sollten gerade ethnologische Museen immer auch Forschungssammlungen sein. Genau das aber sind sie, die Historikerin Bénédicte Savoy hat dies kürzlich nachgewiesen, praktisch nicht: Aus Kamerun stammende Objekte in deutschen Museen liegen zu etwa 99 Prozent seit mehr als 120 Jahren unbearbeitet in den Depots. Noch schlimmer: Generationen von Kustoden, die behaupteten, nur das von ihnen bestimmte „Beste“ sei für das Publikum brauchbar, haben radikal aussortiert: Von den noch 1924 im Berliner Völkerkundemuseum ausgestellten Objekten waren 1926 noch 20 Prozent zu sehen, heute kaum noch drei bis vier Prozent. Die Depots sind seither voll. In Berlin heißt dieser Depotstandort „Forschungscampus Dahlem“. Doch es gibt kein Geld für ein Programm, und die Sammlungen sind kaum zugänglich.

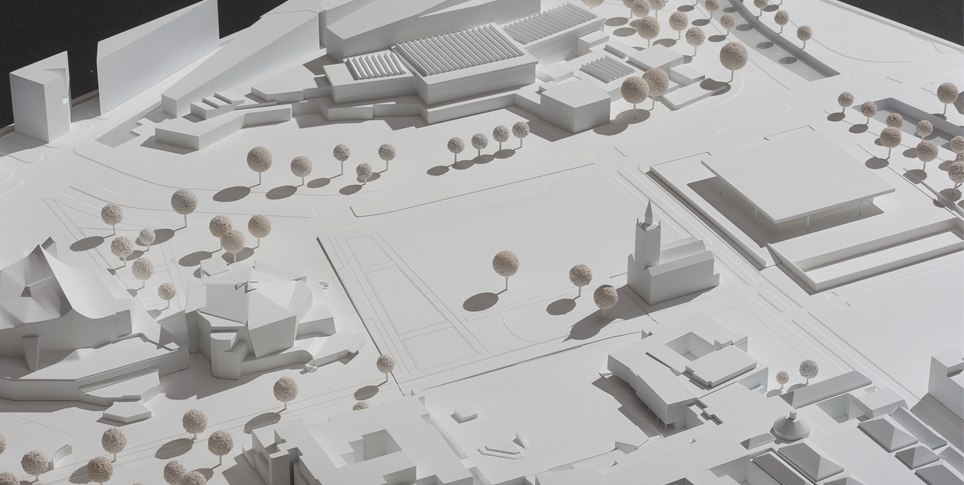

Ob eine Auflösung dieser Archive der menschlichen Möglichkeiten sinnvoll wäre, sei dahingestellt, sie sind teuer und ineffizient, wenn es nur um Besucherzahlen geht. Aber was viel wichtiger ist als die immer wieder erneuerte Debatte um einige wenige Objekte wie die geraubten Schätze aus Benin: Die Depots müssen endlich zugänglich werden. Die Zukunft der Museen liegt darin, ihren Nutzerinnen und Nutzern wie eine Bibliothek zu dienen, als Mittel zur Selbstbildung. Kurz: Die Zukunft ist der silbern blitzende Kesselbau des mitten in der Stadt stehenden Rotterdamer Zentraldepots, in dem jedermann und jedefrau einfach ansehen kann, was in den Sammlungen aufbewahrt wird. Und dann entscheiden mag, was wir aus ihnen lernen können. Macht Dahlem auf!

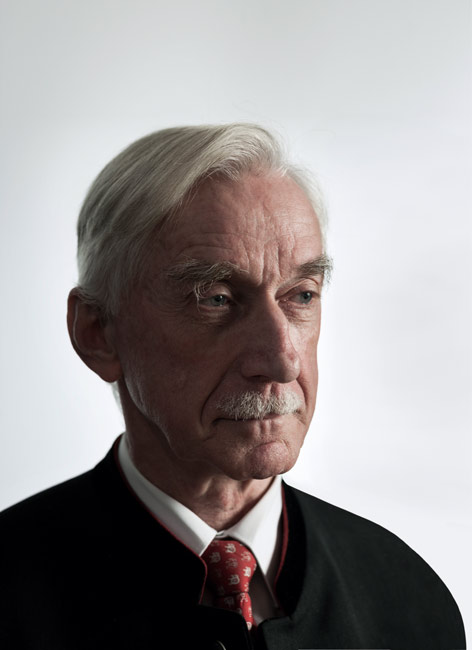

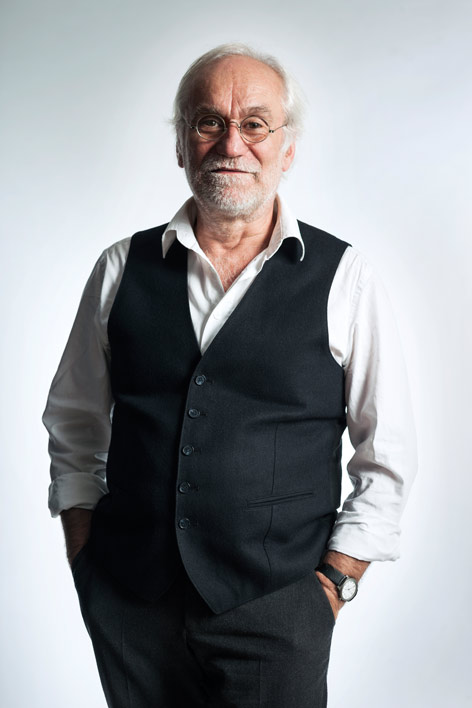

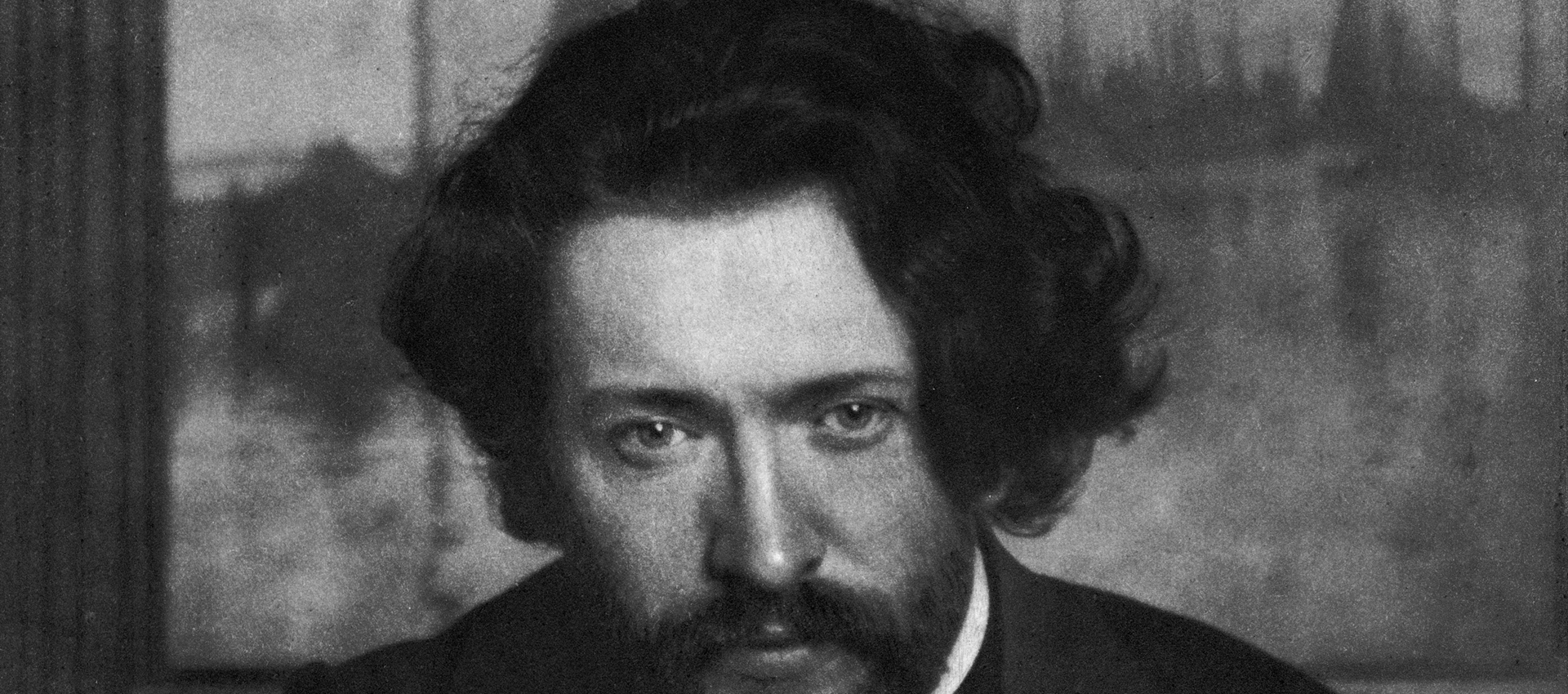

Nikolaus Bernau

Nikolaus Bernau ist Kunst- und Architekturkritiker und war Redakteur für zahlreiche Tages- und Wochenzeitungen. Er publiziert zur Museumsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Foto: Imago Images