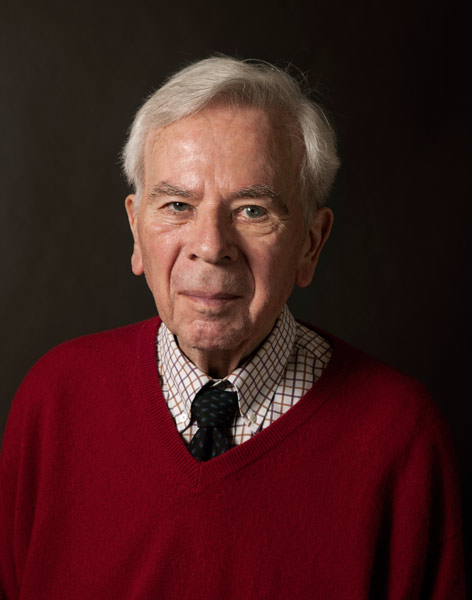

BesucherInnen und NutzerInnen von Kultureinrichtungen sind wählerisch geworden, aber können denn alle Häuser alles leisten? Im Büro der Stellvertretenden Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin, Christina Haak, trafen sich die Unternehmerin und Servicedesignerin Nancy Birkhölzer, die Direktorin des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, Ulrike Höroldt, und der Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich, um über WLAN im Lesesaal, leichtere Sprache in Ausstellungsräumen, Stories für Instagram zu reden und darüber, ob David Bowie besser geht als Mark Rothko

Frau Birkhölzer, was macht eigentlich eine Servicedesignerin?

Nancy Birkhölzer: Services nutzen wir täglich, oft ohne uns dessen bewusst zu sein. Beispielsweise ein Ablauf im Krankenhaus: Mit welcher Intention betrete ich ein Krankenhaus? Welche Bedürfnisse habe ich (bin ich Patient, Besucher, Arzt etc.)? Wie werden die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser „Nutzer“ bedient? Wo erfüllen Menschen einzelne Schritte im Ablauf eines Service-Prozesses, wo sind es Leitsysteme, physische Produkte oder digitale Dienste? All dies, die Erfahrung, die ein „Nutzer“ in einem Krankenhaus – oder grundsätzlich mit einer Unternehmung / einer „Marke“ – macht, wird von Servicedesignern detailliert gestaltet, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten. So ein Servicedesign-Prozess lässt sich auf ein Krankenhaus genauso gut anwenden wie auf ein Dienstleistungsunternehmen oder eben auch ein Museum.

Die Nutzererfahrung fängt sehr viel früher an als in dem Moment, in dem ich ein Museum betrete: Wie erfahre ich von einem Museum oder einer Ausstellung? Kann ich das Ticket vorab online kaufen? Wie komme ich hin? Muss ich am Eingang anstehen? Wo kann ich Tasche und Jacke abgeben? Jedes Detail ist relevant für die gesamtheitliche Nutzererfahrung, die dann hoffentlich positiv in Erinnerung bleibt.

Und welche Erfahrungen haben Sie mit der SPK und ihren Museen gemacht?

Birkhölzer: Keine. Ich kann nicht sagen, welche Einrichtungen zur SPK gehören und welche nicht. Meine Wahrnehmung der Marke SPK ist im Prinzip nicht existent. Ich nehme natürlich das Ausstellungsangebot wahr.

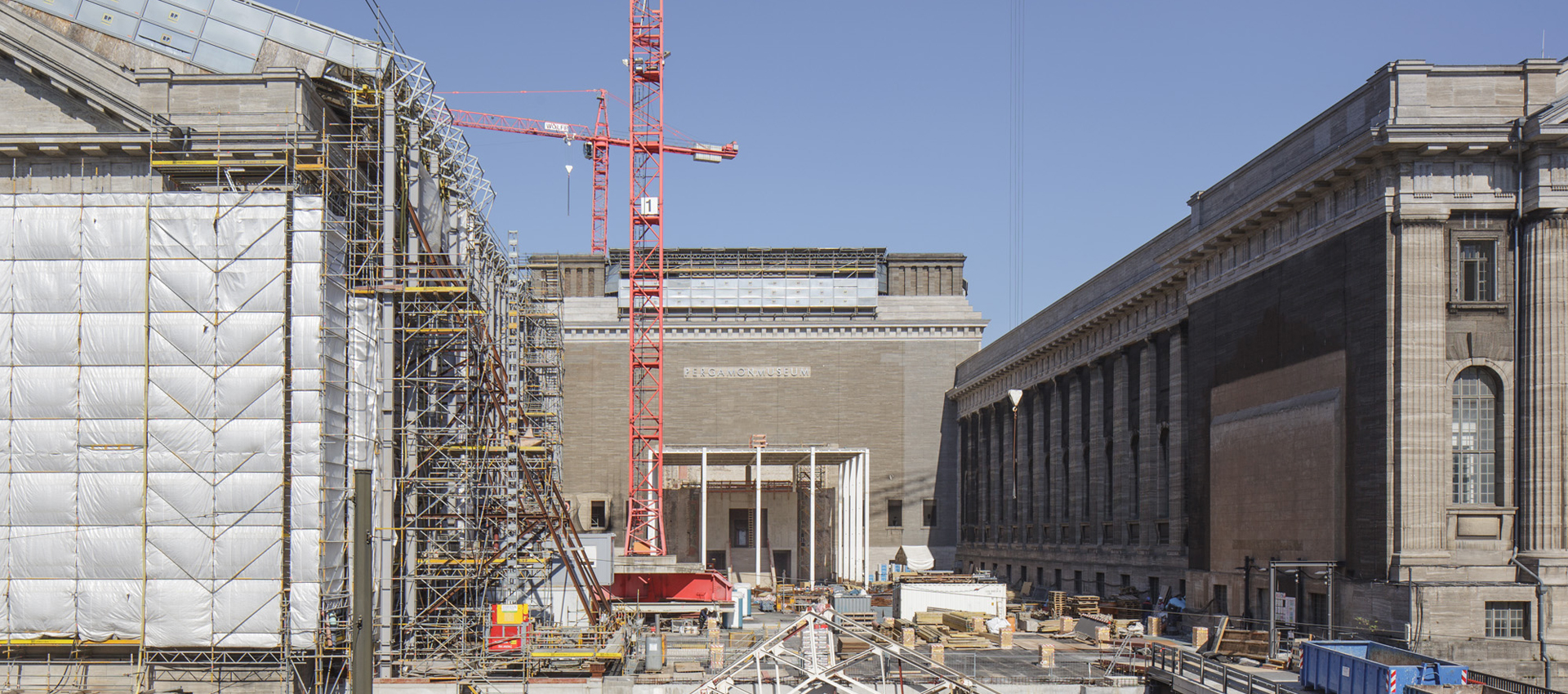

Wenn mich ein Thema interessiert, ist das Museum, in dem ich dazu etwas finde, zweitrangig. Es sei denn, das Museum ist architektonisch sehenswert und deshalb der Auslöser für einen Besuch. Oft ist es aber auch spontan der Zeitpunkt (es regnet, ich habe einige Stunden freie Zeit etc.), der die Idee eines Museumsbesuchs entstehen und mich dann nach aktuellen Ausstellungen recherchieren lässt. Es gibt also unterschiedliche Bedürfnisse, die einen Museumsbesuch auslösen und die im besten Fall bedient werden. Daher ist es wichtig, diese Bedürfnisse und dann auch das Nutzerverhalten detailliert zu analysieren und zu verstehen.

Wolfgang Ullrich: Man könnte ja auch fragen: Welche Sammlung will ich denn gerne mal wiedersehen? Dauersammlungen sind heutzutage eher kein hinreichender Grund, ins Museum zu gehen. Es braucht dann schon noch den Anlass der Ausstellungen.

Christina Haak: Ich glaube, dass unsere Dauerpräsentationen grundsätzlich auch eine Beweglichkeit haben müssen. Manchmal reichen kleine Eingriffe, wie beispielsweise, als wir in der Gemäldegalerie Mark Rothko mit Giotto zusammengebracht haben.

Birkhölzer: Ein Anlass, ein Museum zu besuchen, sind Empfehlungen. Ich habe hier zum Beispiel gerade das Geheime Staatsarchiv empfohlen bekommen – geheim, das klingt erstmal großartig. Das weckt mein Interesse und ich möchte mehr darüber erfahren.

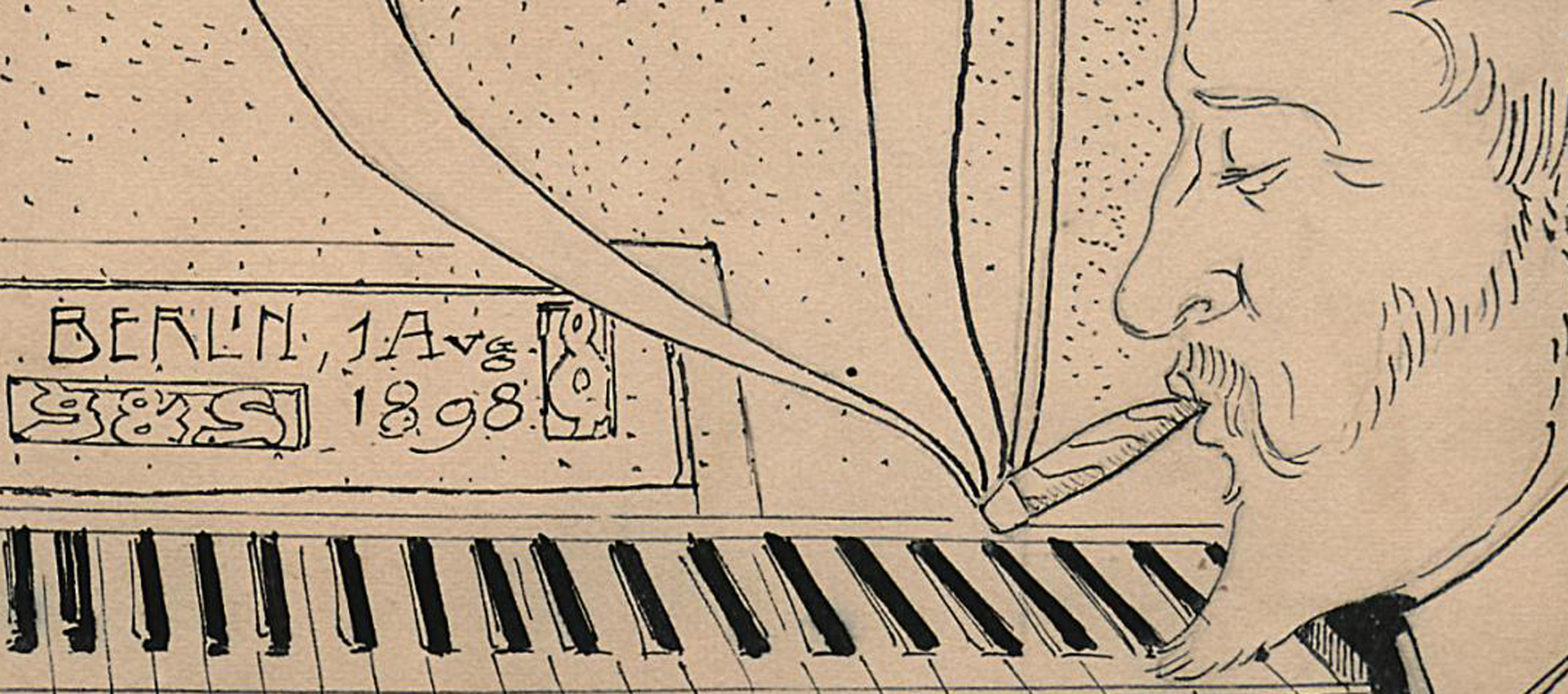

Ulrike Höroldt: Das mit dem „Geheim“ ist ein alter, schöner Titel, den wir noch aus früheren Zeiten mitführen. Das hat aber nichts mit Geheimnissen zu tun, sondern das Haus war ursprünglich für den Geheimen Rat, ein Beratungsgremium des Herrschers, zuständig. Wir sind kein Ausstellungshaus. Wir zeigen zwar meistens eine kleine Ausstellung in den Fluren vor dem Forschungssaal, aber das ist nur ein Nebenangebot und auch recht beengt. Unser Hauptgeschäft ist die Nutzung der Archivalien. In der Regel kommt man nicht zu uns, weil es regnet, sondern weil man ein spezielles Thema hat, für das man sich interessiert und über das man forschen möchte. Und für den Normalbürger ist das in erster Linie die Familienforschung. Das ist wirklich ein Thema, das sehr weit verbreitet ist und gerade im digitalen Zeitalter immer weiterverbreitet wird, weil es das Bedürfnis gibt, sich seiner eigenen Geschichte zu vergewissern. Darüber hinaus forschen bei uns vor allem Wissenschaftler über die verschiedensten Fragestellungen zur preußischen Geschichte.

Herr Ullrich, Sie haben gesagt, ein Museum müsste eine „Kreativitätsagentur für Erfahrungsgewinn“ sein. Was würde das für das Museum der Zukunft bedeuten?

Ullrich: Ich habe den Begriff mit Blick auf die Vergangenheit geprägt, um zu beschreiben, welcher Paradigmenwechsel sich in den letzten Jahrzehnten ereignet hat. Das Museum war lange Zeit sehr analog zu einem Archiv. Es wurde besucht von Leuten, die konkretes Forschungsinteresse hatten, oder die einfach mit den Beständen in irgendeiner Weise arbeiten wollten, und hat sich dann erst nach und nach zu etwas entwickelt, das sich auch für ein breites Publikum, für den Tourismus, für Familien etc. zuständig fühlt.

Heute ist es so, dass viele Leute nicht mehr ins Museum oder eine Ausstellung gehen, um eine Art bildungsbürgerliche Pflicht zu erfüllen, oder auch nicht mehr, weil sie die großen Genies der Kunstgeschichte bewundern wollen. Sondern weil sie inspiriert werden wollen, eigene, brachliegende Kräfte mobilisieren wollen. Sie wollen bereichert werden, indem sie mit einer positiven Selbsterfahrung aus dem Museum wiederkommen. Deshalb dieser Begriff „Agentur“ oder diese Vorstellung einer „Dienstleistung“.

Wie man sich von einem Wellnesshotel eine kleine Rundumerneuerung erwartet, um wieder besser in seinen Alltag zu gehen, so erwartet man das eigentlich auch vom Museum. Das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins dasselbe, aber trotzdem ist hier eine gewisse Konkurrenz da. Diese Erwartungen gegenüber Museen und Ausstellungshäusern kommen ja nicht aus dem Nichts – die vielen Angebote der Kunstvermittlung suggerieren, dass das Museum ein Ort ist, der jeder Zielgruppe, jedem Menschen individuell „helfen“ kann. Ich glaube, dass sich das eher noch steigert und ausdifferenziert.

Ich bin manchmal skeptisch, ob man alle Museen und Ausstellungshäuser diesem Paradigma unterwerfen sollte. Ich sehe das Museum generell schon als eine strapazierte bis überstrapazierte Institution. Es kamen immer mehr Aufgaben dazu in den letzten Jahrzehnten, ohne dass im selben Maß Mittel oder Stellen dazugekommen wären. Und allein deshalb stellt sich irgendwann die pragmatische Frage: Können jetzt alle Häuser alles leisten?

Im Sommer hat FAZ-Mitherausgeber Jürgen Kaube in einem Vortrag auf der Museumsinsel gesagt, die Museen seien überfordert: Zu allem sollen sie was machen. Zur Migrationsdebatte, sie sollen den deutschen Kolonialismus aufarbeiten, sie sollen zu #metoo was sagen. Sind Museen also wirklich überstrapaziert?

Haak: Es ist grundsätzlich erstmal positiv, dass man uns das alles zutraut und uns fast ein bisschen wie die Heilsbringer behandelt. Die Überforderung beginnt dann, wenn man nicht genügend Ressourcen hat. Wir können viel, und wenn wir uns selber als alternativen gesellschaftlichen Debattenort definieren, haben wir auch zu vielem etwas beizutragen. Das wird in den nächsten zehn Jahren zunehmen. Jedes Museum muss sich fragen: Wofür stehe ich?

Ullrich: Es gibt ja seit ungefähr 50 Jahren einen Diskurs dazu, ob das Museum diese gesellschaftliche Zentralfunktion hat. Nach 1968 sprach man rauf und runter vom offenen Museum: offen in dem Sinn, dass es für viele unterschiedliche Gruppen der Bevölkerung ein Anlaufpunkt ist. Wenn man heute zählt, wie viele Leute ins Museum gehen, hat das vielleicht nicht geklappt. Kultur für alle ist immer noch ein völlig illusionärer Begriff, trotzdem hat sich aber extrem viel geändert. Ende der 1960er-Jahre wurden Leute gefragt, was sie mit „Museum“ assoziieren, und da hieß es dann wirklich „muffig“, „grau“, „leer“ – also alles Begriffe, die heute kein Mensch mehr mit dem Begriff Museum assoziieren würde. Oder nur jemand, der schon seit 50 Jahren nicht mehr drin war.

Ein Grund, dass sich das verändert hat, liegt sicher darin, dass wir in den letzten Jahrzehnten extrem viele neue Museen und Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst bekommen haben. Diese Häuser müssen auch noch andere Aufgaben an sich ziehen, müssen versuchen, in die Gesellschaft rauszugehen und sich mit politischen, sozialen und anderen Fragen zu beschäftigen, sonst verlieren sie auch sehr schnell ihre Legitimation und stehen wirklich leer. Passen denn die Präsentationsformen in den Ausstellungen und in den Museen zu dem, was Sie mit dem „Wellness-Center“ beschrieben haben? Sind wir manchmal in unseren Ausstellungen zwar wissenschaftlich korrekt, aber zu schwergängig?

Birkhölzer: Kunstvermittlung als Oberbegriff wird keinem konkreten Nutzerbedürfnis gerecht.

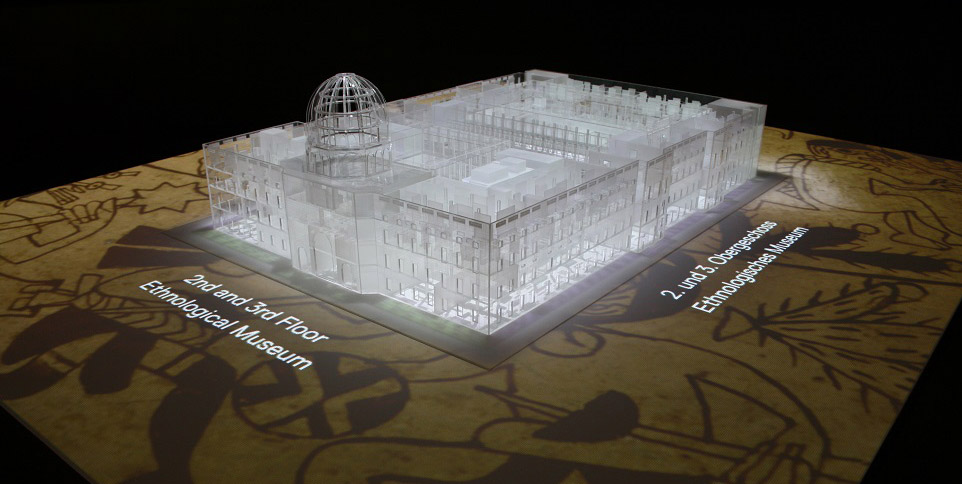

Haak: Wir haben ein relativ großes Projekt im Digitalen: museum4punkt0, das wir bundesweit mit fünf anderen Partnermuseen umsetzen. Dabei arbeiten die Staatlichen Museen zu Berlin an einer Visitor Journey im Digitalen: Im Prinzip das, was Sie vorhin physisch erwähnten: Ich komme ins Museum, aber was erfahre ich eigentlich vorher, was vor Ort und was kann ich im Nachhinein recherchieren, wenn ich möchte?

Gemeint ist: Was braucht unser Besucher, um seinen Besuch im Museum umfassend gestalten zu können? Wir haben festgestellt, dass es für fundierte Fragestellung keine ausreichenden Grundlagen gab. Das heißt, wir mussten zunächst entscheiden, wie wir zu solchen belastbaren Aussagen kommen. Wer ist unser Besucher und was braucht er für einen positiven Museumsbesuch? Sonst setzen wir etwas auf, und fragen dann nachher: Wer will es denn haben? Wer nutzt es? Wir haben uns dann für so genannte Motivationstypen entschieden, die wir analysieren und konkret befragt haben. Motivationstypen im Sinne von „warum geht jemand ins Museum“.

Birkhölzer: Genau das, was Sie jetzt erzählen, ist sicher der richtige Weg um die Motivationen von Besuchern und – noch wichtiger – der Menschen, die Sie bisher nicht für einen Museumsbesuch gewinnen konnten, zu verstehen.

Es reicht heute nicht mehr, schöne Oberflächen oder Räume zu gestalten. Ästhetik und Design werden oft als oberflächliche Faktoren betrachtet, die zwar schön, aber nicht effektiv sind. Zielführender ist es, nutzerzentriert zu gestalten und den Menschen, für den ich gestalte, genau zu beobachten. Und da bin ich bei Ihnen, Herr Ullrich: Nicht jedes Museum kann alles bedienen. Als Nutzer möchte ich allerdings die Möglichkeit haben, mich zu informieren, wo die Schwerpunkte eines Museums liegen: Wo lerne ich etwas über den Kontext und den Künstler, wo kann ich gezielt recherchieren, wo sind Kinder willkommen, wo lasse ich mich inspirieren, wo finde ich eine beeindruckende Architektur, wo lasse ich die Kunst einfach auf mich wirken etc.? Und dann entscheide ich basierend auf meiner Intention, wo ich hingehe.

Frau Höroldt, was wissen Sie über Ihre NutzerInnen?

Höroldt: Wir kennen in der Regel ihre Themen und ihre Anliegen, da sie häufig vorher schriftlich anfragen oder bei einer persönlichen Beratung im Forschungssaal ihr Anliegen vortragen. So wissen wir beispielsweise, dass 2017 rund 85 Prozent der persönlichen Nutzungen wissenschaftlich waren, circa 10 Prozent familien- oder heimatkundlich und wenige Prozent dienstlich oder geschäftlich.

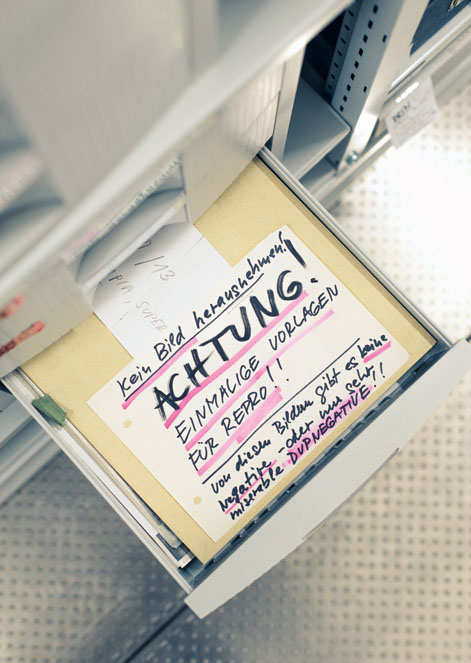

Auch bei uns gibt es einen gewissen Rückgang an Benutzung vor Ort. Das hängt damit zusammen, dass es heute nicht mehr notwendig ist, für jede Fragestellung bei uns im Lesesaal aufzuschlagen, sondern dass man Digitalisierung on Demand machen kann: Viele bekommen eine bestimmte Akte, die sie in unserem Webangebot bestellen, gleich als Reproduktion. Unser oberstes Ziel ist nicht, immer mehr Benutzerinnen und Benutzer zu generieren, sondern es geht uns eher darum, diesen jene Angebote zu machen, die sie wirklich brauchen können. Unsere Quellen sind ziemlich oft handschriftlich und das heißt, mehr oder weniger schwierig zu lesen, und viele Menschen sind etwas unsicher, wie man ein Archiv benutzt. Wir haben darum das Angebot „Einführung in die Archivnutzung“.

Leuten, die wissen wollen, wie das Archiv funktioniert, wird hier vermittelt, wie man die Findhilfsmittel, die es vielfach schon elektronisch, für einige Bestände aber auch noch analog gibt, benutzt und an archivische Forschungen herangeht.

Und wenn Sie jetzt Ihre Benutzerordnung ändern, Frau Höroldt, beinhaltet das dann schon, was Sie eben geschildert haben?

Höroldt: Seit Anfang 2018 gibt es bei uns im Lesesaal die Möglichkeit, dass jeder mit seinem Handy, Tablet oder seiner Kamera die Akten selber fotografieren darf. Das war früher ganz verpönt im Archivwesen. Das ist auch ein Paradigmenwechsel, wenn man so will. Wir haben es zum 1. Januar 2018 als Pilotprojekt eingeführt – aber unsere Benutzerordnung sagte zu der Zeit noch etwas völlig Anderes. Darum haben wir sie nun zum 1. Januar 2019 geändert, und haben dabei gleich versucht, den Zugang weiter zu erleichtern: Also die physische Benutzung vor Ort zu entstauben von nicht mehr zeitgemäßen oder nicht mehr notwendigen Vorschriften. Die Anträge sind vereinfacht worden, es kann selbst fotografiert werden, wir haben WLAN im Lesesaal und wir haben jetzt auch die Notwendigkeit abgeschafft, dass jeder, der eine Reproduktion von uns weiterverwenden will, immer nach einer Genehmigung fragen muss.

Haak: Wir haben auch irgendwann unser Fotografierverbot für private Nutzungen – außer bei Nofretete – aufgegeben, weil es alle belastet und anstrengt. Es stresst selbst unsere Aufsichten, wenn sie ständig streng und somit für den Besucher wenig positiv auftreten müssen, um Fotos zu unterbinden. Es will keiner, dass quer durch den Raum „Fotografieren verboten!“ gerufen wird. Der Besuch soll ja ein schönes Erlebnis sein.

Bei Nofretete steht das Verbot noch, weil es für die Besucher selber schöner ist. Da gibt es nachgewiesen das Bedürfnis, einen Moment nur mit dem Objekt zu genießen, ohne dass es ständig klickt und blitzt.

Birkhölzer: Ja, es sind diese Kleinigkeiten, die die Nutzererfahrung verbessern. Ein anderes großes Thema ist die Aufbereitung der Inhalte. Oft entsteht das Gefühl, die Inhalte werden von Experten für Experten gemacht. Ich kann mir Kunst natürlich einfach nur angucken und sagen: Gefällt mir das? Spricht mich das an? Aber es gibt viele Szenarien, da möchte ich verstehen: In welcher Zeit ist das entstanden? Was ist politisch in dieser Zeit passiert? Wie sind die Zusammenhänge? Was hat das kunstgeschichtlich bewegt? Welche Entwicklungsphasen hat der Künstler durchgemacht? Diesbezüglich wird nach meinem Empfinden für die verschiedenen Wissenstiefen oft zu wenig angeboten.

Ullrich: Ich finde schon, dass da viel erklärt ist, beispielsweise mit Audioguides oder Führungen.

Haak: Aber es kommt aufs Thema oder Genre an. Technikmuseen, Naturkundemuseen und auch kulturhistorische Museen können ihre Inhalte meist einfacher inszenieren – bei reiner Kunst ist oft wenig mit Szenografie zu machen. Das ist vielleicht auch eine Glaubensfrage. Trotzdem kann man auch da unterschiedliche Perspektivwechsel integrieren, aber es ist schwieriger. Auch da muss man wieder von Motivationstypen ausgehen. Was erwartet und verträgt der klassische Besucher eines Kunstmuseums usw. Wenn ich sagen würde, wir machen das jetzt für die gesamten Dauerausstellungen, dann brauche ich ein hohes Finanzvolumen und Ressourcen. Das heißt nicht, es nicht zu beginnen. Wir haben beispielsweise im Ägyptischen Museum den Bereich „Leichte Sprache“ im Audioguide aufgesetzt. Dann beginnt aber die interne Diskussion: Ein Profi formuliert die Wissenschaftlertexte in einfache Sprache um. Wenn diese dann zurück an die Wissenschaftler gehen, kann es sehr gut passieren, dass man Stunden über das beste Ersatzwort für Vitrine diskutiert. Heißt aber auch, dass wir manche Deutungshoheit einfach mal loslassen müssen.

Höroldt: Bei Archivaren ist es oft so: Wir gehen von uns aus und erzählen den Benutzern etwas von uns. Aber niemand hat etwas von einem hochkomplexen Text, den aber kaum einer von außen versteht. Wir müssen eine Sprache lernen – das muss jetzt nicht gleich Leichte Sprache sein – die die Nutzer auch da abholt, wo sie sind. Das gilt eigentlich für alle Angebote. Wir müssen weg von einer verkopften, aber auch sehr verwaltungsorientierten Sprache hin zu einer Sprache, die die Menschen auch anspricht. Dabei sind uns durch manche notwendigen Rechtsvorschriften, z. B. bei Datenschutz, natürlich Grenzen gesetzt.

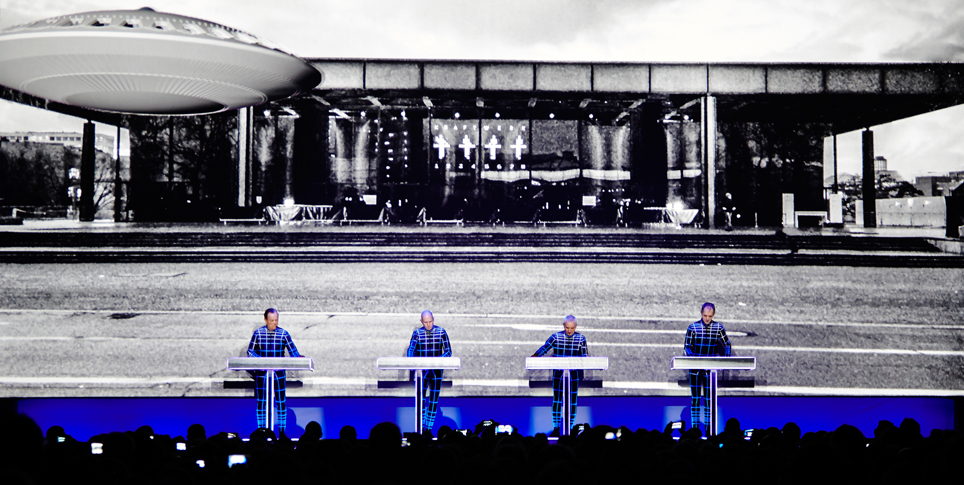

Frau Haak, die Museen haben 2018 einen Sommer des Missvergnügens hinter sich. Es gab viel Druck, viel Kritik am Programm und an den schwindenden Besucherzahlen. Geht es wirklich nur noch darum, dass Sie jede Woche eine David Bowie-Blockbuster-Ausstellung eröffnen?

Haak: Haben möchte ich beides: David Bowie und das konzentrierte Giotto/Rothko-Erlebnis. Mit Blockbustern kriegt man auch Erlebniswerte hin und der Inhalt muss bestimmt nicht auf der Strecke bleiben, nur weil es ein Blockbuster ist. Wir sind aber auch keine reinen Ausstellungshäuser, sondern wir arbeiten immer aus den Sammlungen heraus.

Die Kritik war: Es gibt schöne Kammerkonzerte, aber es fehlt die große Sinfonie.

Haak: Beethoven hat neun Sinfonien geschrieben. Von daher würde ich sagen: Sinfonien sind Meisterleistungen, von denen auch wir nicht jedes Jahr drei Stück abliefern – allein schon finanziell nicht. Und dann darf es auch zwischendrin das Kammerkonzert sein, was seinen eigenen Erlebniswert und Freundeskreis hat.

Wie haben Sie denn die Debatte um die Berliner Museen empfunden, Herr Ullrich?

Ullrich: Wenn ich ins Bode-Museum gehe, wundere ich mich auch oft, warum da nicht viel mehr Besucher sind. Und andererseits bin ich dann wieder ganz glücklich, den Raum für mich alleine zu haben, weil das ja schon eine ganz besondere Museumserfahrung ist. Ich finde es schon sehr schade, wenn Museen nur an den Besucherzahlen gemessen werden. Noch in den 1970er-Jahren wusste darüber kaum ein Museumsdirektor Bescheid. Inzwischen muss man jeden Tag damit rechnen, darüber Auskunft erteilen zu müssen, statt daran gemessen zu werden, welche Neuerwerbungen oder welche Forschung mit den Beständen man macht. Das geht irgendwann an die Substanz der Museen – weil man die Schwerpunkte so verlagern muss, dass die ganz klassischen Aufgaben des Museums vernachlässigt werden. Das, was man Sammeln, Bewahren, Erforschen nennt.

Haak: Alles, was sein muss, um eine Ausstellung machen zu können.

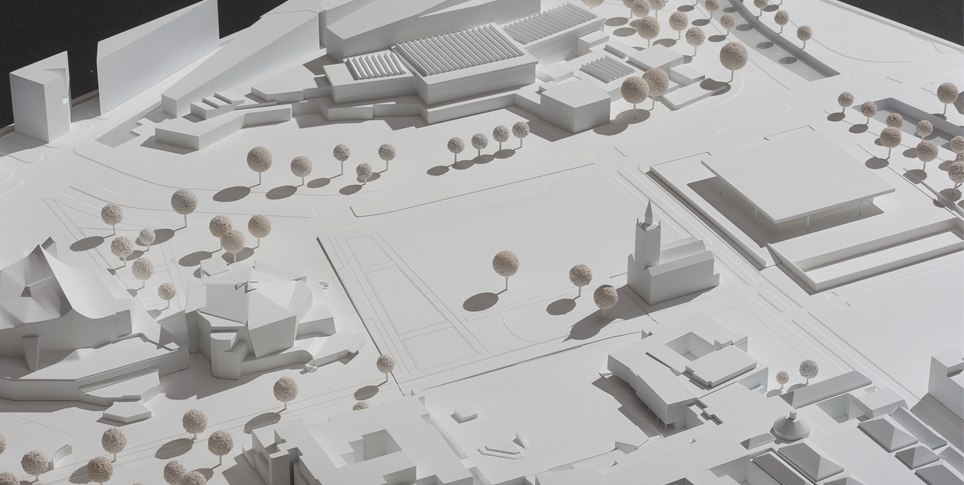

Birkhölzer: Ist Berlin aufgrund der Fülle des Angebots nicht ein Ort, wo man die Leute mehr an die Hand nehmen muss? Ich habe eine Museums-Jahreskarte und denke oft: Wo fange ich an und was sollte ich nicht verpassen? Ich würde mir mehr Heranführung bzw. Kuration von den Experten wünschen. Übersichten der Top-Museen beispielsweise in Bezug auf Architektur, um mich kunstgeschichtlich weiterzubilden, die besten Ausstellungen für Kinder oder mit politischem Bezug, thematische Suchen über alle Berliner Museen hinweg, etc. Auch das ist für mich Nutzerfreundlichkeit.

Haak: Wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind: In den digitalen Raum. Hier brauchen wir viel mehr Distributoren für unsere Inhalte, vertrauenswürdige Kanäle im Netz.

Wie würden Sie sich einen erfahrbaren SPK-Kosmos in Zukunft wünschen – hinsichtlich Nutzer- und Besucherfreundlichkeit?

Höroldt: Ich würde mir wünschen, dass das Archiv endlich das neue Magazin in Reichweite hat. Derzeit leidet unsere Benutzerfreundlichkeit daran, dass wir drei Viertel unserer Archivalien von einem Magazin am anderen Ende der Stadt nach Dahlem holen müssen. Schön wäre außerdem, wenn wir im Rahmen dieser Baumaßnahme auch einen Multifunktionsraum erhalten könnten, in dem man Ausstellungen zeigen, Tagungen oder andere Veranstaltungen durchführen kann. Viele Archive verfügen heute über solche Möglichkeiten.

Ullrich: Viele Besucher messen den Erfolg ihres Museumsbesuchs daran, dass sie Stories für Instagram machen oder ihre sozialen Netzwerke füttern können – dann tauchen aber schnell bildrechtliche Probleme auf: Was darf ich und was nicht? Die Kunsthalle Mannheim hat jetzt mit der VG Bild-Kunst ein interessantes Pilotprojekt gestartet, von dem ich mir wünschen würde, dass es in zehn Jahren in allen Museen verwirklicht ist: Die Institutionen zahlen eine Flatrate für Bildrechte und können so den Besuchern die Garantie geben, dass auch Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, in den sozialen Medien gespielt werden dürfen. Das würde insbesondere für viele jüngere Besucher die Museen attraktiver machen und nochmal ganz andere Möglichkeiten des Diskurses über Werke, über Kunst, über Museen bieten.

Haak: Mein Hauptpunkt wäre, dass sich bestimmte Dinge nicht widersprechen müssen, dass wir für „Preußen“ und „Qualität“ stehen und gleichzeitig sagen: „Wir sind trotzdem cool und haben viel zu bieten“. Und dass wir es gemeinsam schaffen, das, was wir zu bieten haben, besser an die Frau und den Mann zu bringen. Und die SPK sich in ihrer bunten Vielfalt zeigt, die uns definitiv auszeichnet.

Birkhölzer: Ich würde mir wünschen, dass Sie es schaffen, viele Menschen neugierig zu machen auf das, was Sie anbieten. Und dass Sie die Bedürfnisse Ihrer Besucher verstehen und diese so gut erfüllen, dass ein Besuch mit Begeisterung weiterempfohlen wird.