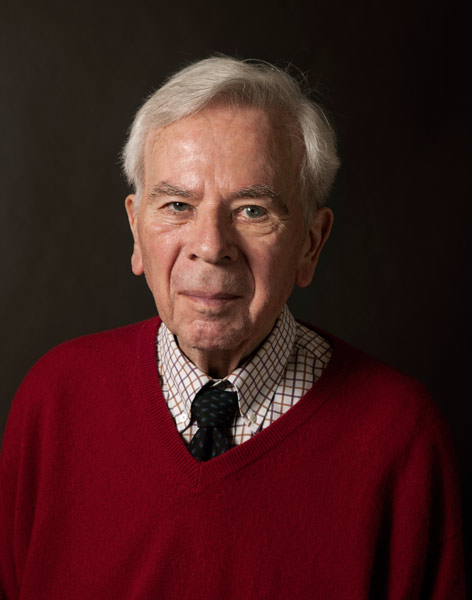

Die Nationalgalerie zeigte die vielleicht aufregendste, auf jeden Fall aber debattenreichste Ausstellung des Jahres 2019: „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“ in der „Neuen Galerie“ im Hamburger Bahnhof. Über 120.000 Besucherinnen und Besucher kamen, um sich auch mit der Frage konfrontieren zu lassen, ob das Werk Noldes vom Menschen Nolde zu trennen ist. Der Expressionist war der berühmteste „entartete“ Künstler, gleichzeitig aber ein gläubiger Nationalsozialist mit antisemitischer Gesinnung. Wie passt das zusammen? Und wie steht es um Kunst und Moral? Taugt Nolde noch für Amtszimmer von Staatsrepräsentanten? Zu einer Deutschstunde der anderen Art trafen wir uns mit der Kuratorin der Ausstellung, Aya Soika, dem Künstler Norbert Bisky und der Leiterin des Hamburger Bahnhofs, Gabriele Knapstein, in der Bibliothek des Museums der Gegenwart.

Herr Bisky, müssen Künstler*innen die besseren Menschen sein?

Norbert Bisky: Sie müssen es auf jeden Fall versuchen. Sie sind es aber wahrscheinlich nicht. Künstler sind, um Kippenberger zu zitieren, auch nur Menschen. Ich denke, dass es für viele Künstler eine große Bedeutung hat, zu versuchen, ein besserer Mensch zu sein. Das spielt ja in Zeiten, wo sehr viel Unheil, Verbrechen, Grausamkeit passieren wie im 20. Jahrhundert, eine große Rolle. Viele versuchten, damit nichts zu tun zu haben. Gelungen ist das nicht immer.

2019 war ein Jahr, in dem oft dunkle Flecken in Künstlerbiografien öffentlich verhandelt wurden. Die Palette reichte von Peter Handke über Roman Polanski zu Jeremy Irons. Und natürlich Emil Nolde.

Bisky: Jeder Fall ist anders. Ich finde es extrem fahrlässig, Biografien miteinander zu vergleichen, wo Leute in ganz unterschiedlichem Kontext etwas getan haben – also einen sexuellen Übergriff im Büro und auf der anderen Seite hat jemand ein Verbrecherregime verteidigt oder sich im Nationalsozialismus antisemitisch geäußert. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, und ich finde, da ist die Sorgfalt geboten, Unterschiede zu machen und wirklich auf jeden einzelnen Fall konkret einzugehen. Es ist eine sehr gute Debatte, die jetzt losgeht, dass man auch mit einem moralischen Blick schaut. Als Künstler sollte man achtsam sein, einerseits mit dem Kontext, den man herstellt, und andererseits mit dem, was man sagt.

Jeder Künstler kann sich natürlich äußern und sagen und machen, was er möchte, aber es hat dann halt Konsequenzen. Und erst Recht, wenn Künstler sich in politische Zusammenhänge einmischen, die sie nicht überschauen, aber die sich vielleicht im Wandel der Jahrzehnte komplett ändern. Dann müssen Künstler eben damit rechnen, dass ihnen das um die Ohren fliegt.

Frau Soika, schon vor der Nolde-Ausstellung ist vieles bekannt gewesen über den Künstler und seine antisemitische Haltung. Hatte der Erfolg dieser Ausstellung im Hamburger Bahnhof mit den feineren Antennen der heutigen Zeit zu tun, die viel intensiver auf solche Töne achtet?

Aya Soika: Emil Nolde hat sich ja gleich in vier Autobiografien selbst stilisiert. Er hat uns darin unter anderem auch eine Handreichung gegeben, wie wir seine Kunst zu lesen haben. 1968 hatte Walter Jens mit Blick auf diese Autobiografien vorgeschlagen, den Künstler Nolde vor dem Menschen Nolde zu schützen. Und hat damit eine Trennung von Werk und Künstler als einen »Akt der Pietät« postuliert. Tatsächlich wurde Noldes Kunst im Ausstellungsraum vorwiegend losgelöst von seinen biografischen Verstrickungen gelesen.

Im Hamburger Bahnhof haben wir probiert, einen neuen Blick auf Nolde, aber auch auf sein Werk zu richten. Dass dies so eine große öffentliche Resonanz hervorgerufen hat, liegt an einer Reihe von Faktoren. Ausschlaggebend war sicher auch die Tatsache, dass Nolde im Bundeskanzleramt abgehängt wurde. Gleichzeitig fand die Ausstellung auf dem Höhepunkt einer generellen Debatte zum Thema Kunst und Moral statt. Es wurde als Paradigmenwechsel wahrgenommen, dass in Ausstellungen zur Moderne stärker denn je die historischen Kontexte thematisiert werden.

Gibt es eigentlich eine Sehnsucht nach der reinen Kunst?

Bisky: Die Vorstellung, dass man ein Kunstwerk naiv mit Kinderaugen betrachten kann, dass man da unvoreingenommen darauf zutritt, funktioniert nicht. Wir können ja nicht hinter all unser Wissen zurücktreten. Wir sind eine hochentwickelte Zivilisation und bringen Informationen und Zusammenhänge mit. Ich glaube nicht, dass man Werke komplett aus dem Kontext heraus als reine Werke, wo es dann nur um Werkzeugspuren geht, deuten oder lesen oder bewundern oder verachten kann. Gleichzeitig bekommen wir ständig neue Informationen. Es sind sehr dynamische Prozesse und ich finde es wichtig, darüber zu reden und die Werke anzuschauen.

Frau Knapstein, fließen diese Debatten in die Gestaltung des Museums des 20. Jahrhunderts ein?

Gabriele Knapstein: Ja. Das hat auch mit unserem Selbstverständnis zu tun. Wir präsentieren Kunstgeschichte aus der Gegenwart heraus und suchen dabei nach Relevanz. Bewertungen verändern sich, Kontexte verändern sich, Perspektiven vervielfältigen sich. Das macht die Museumsarbeit, die ja ganz wesentlich Sammlungsarbeit ist, erst wirklich interessant. Die Nationalgalerie hat die eigene Institutionsgeschichte immer reflektiert und mit Präsentationen verbunden. Besucherinnen und Besucher wollen nachvollziehen, warum eine Sammlung so und nicht anders aussieht.

Wie haben denn eigentlich die Besucher auf die Nolde-Ausstellung in ihrer Neuartigkeit reagiert?

Soika: Wir hatten sechs oder sieben Besucherbücher. Neben viel Lob gab es auch viel Erschütterung über das ausgebreitete Material und teilweise konsternierte Meinungen. Konsterniert, weil durch die Zusammenführung von Bild und Text bei den Besuchern der Eindruck entstanden war, wir wollten den Künstler beschädigen. Stattdessen haben wir Noldes Werk aus der zelebrierenden Öffentlichkeit des Kunstmuseums in einen eher dokumentarisch-historischen Kontext hineinbewegt. Das hat dann teilweise im Gästebuch zum Vergleich mit der „Entartete Kunst“-Ausstellung geführt.

Knapstein: Das verwundert mich nicht, weil sich manche Besucher ihr Bild von Nolde eben nicht kaputtmachen lassen möchten. Wobei das teils auch ein Bild ist, das er selbst von sich gezeichnet hat. Wenn Künstler selbst vorgeben, wie sie gerne wahrgenommen werden und damit auch noch sehr erfolgreich sind, ist man als Kunsthistorikerin natürlich geschult zu sagen: Das ist Quellenmaterial bzw. eine Interpretationsschiene, die zu befragen ist.

Dass Künstler Autobiografien geschrieben haben, um einen bestimmten Blick auf ihr Werk und auch ihr Leben für die Nachwelt aufzubereiten, ist ja ein bekanntes Phänomen. Ein anderes bekanntes Phänomen ist, dass sich darin Stereotype über die Jahrhunderte aufgebaut haben.

Wenn Sie sagen, dass Sie vorgefertigten Sichtweisen der Künstler auf ihr Werk auch misstrauen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn Sie einen Nachlass in die Hände bekommen? Wieviel Mut braucht es, um einen Mythos auf den Kopf zu stellen?

Soika: Uns ging es ja auch darum, uns selbst zu befragen: Wie lesen wir eigentlich Bilder? Und in welche erzählerischen Rahmen wurden dieselben Bilder in verschiedenen Zeiten gesetzt? Ein Nolde wurde in den 1920er Jahren anders gelesen als in den 1960er Jahren, anders gelesen als im Jahr 2019. Dieses Sich-Selbst-Befragen lag uns sehr am Herzen. Zu zeigen, wie sich Lesarten von Bildern über die Zeit hin wandeln können.

Im Fall unserer Nolde-Ausstellung wählten wir ganz bewusst einen historisch-dokumentarisch fundierten Zugang, der die Diskrepanz der deutschen Nolde-Legende zu dem aufzeigt, was wir im Archiv in Seebüll gefunden haben. Aber wir sind uns bewusst, dass es viele andere mögliche Zugänge zu Noldes Kunst gibt.

Es ist ja auch eine Herausforderung an die Rezipient*innen. Für das Publikum ist das ja eventuell schwieriger, als eine Ausstellung anzugucken, wo der Künstler auf den Sockel gehoben wird.

Soika: Es gibt immer die Diskrepanz zwischen dem, was intendiert ist und dem, was dann letztlich jeder mitnimmt aus so einer Schau, und das bleibt natürlich den BetrachterInnen überlassen. Wie ein Kunstwerk entwickelt auch eine Ausstellung ihre Eigendynamik und eine Vielzahl an möglichen Interpretationen. Die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die beispielsweise in der Presse gezogen wurden, spiegelten dann teilweise auch gar nicht unbedingt unsere Zielsetzungen und Schwerpunkte wider.

Bisky: Viele Fakten waren ja seit Jahrzehnten bekannt, dass Nolde gerne ein glühender Nationalsozialist gewesen wäre und bei den Mächtigen mitspielen wollte. Er wollte sich in die deutsche Kunstgeschichte einschreiben und zwar mit aller Kraft, viel Zeitaufwand und nicht zuletzt seinen Büchern. Ich habe das im Studium Anfang der 1990er gelernt.

Knapstein: Vielleicht ist es eben doch auch eine andere Macht des Faktischen, wenn man das nicht nur in einem Wandtext liest, sondern in einer Ausstellung zehn Vitrinen mit Dokumenten stehen, die das belegen.

Ist Nolde eigentlich ein singulärer Fall?

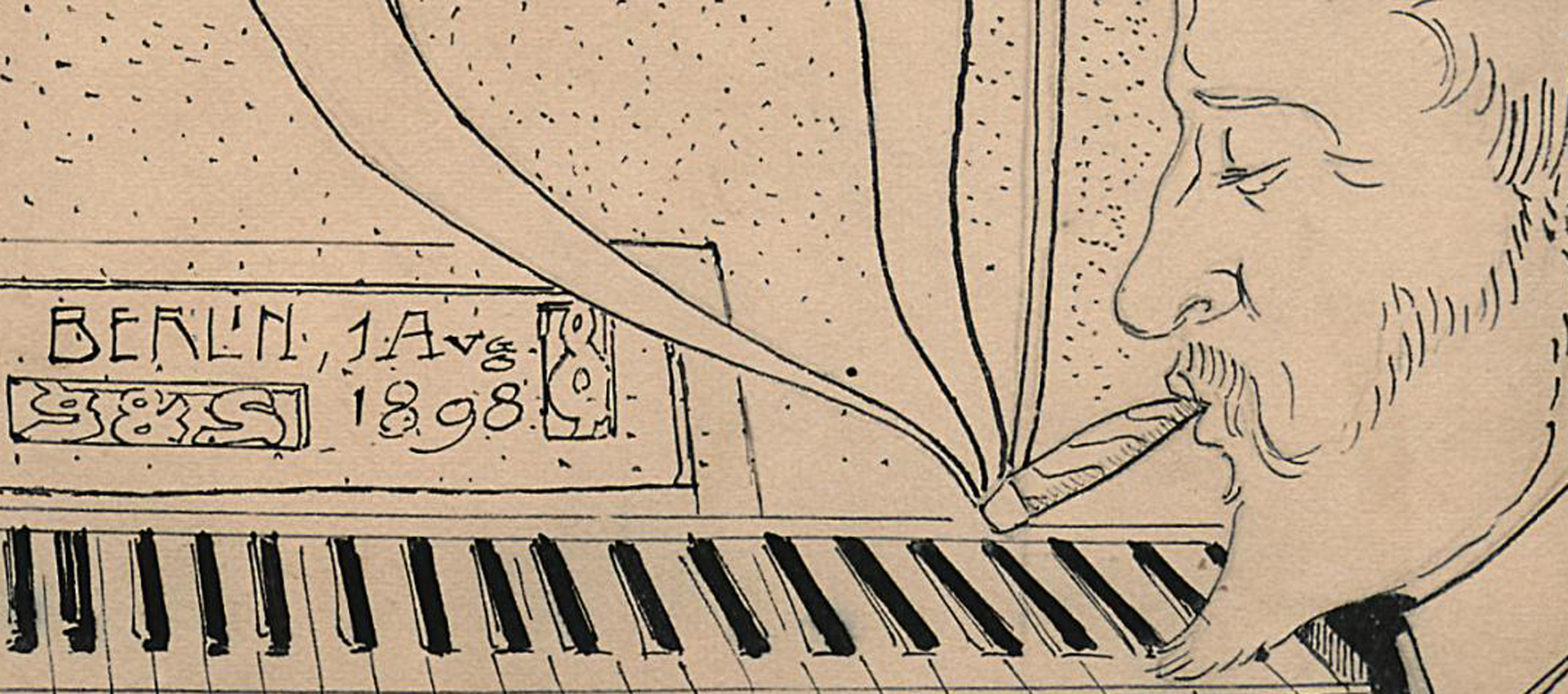

Soika: Nolde ist insofern wirklich ein Einzelfall, als dass er selbst als Künstler Zeit seines Lebens darum bemüht ist, sich einzuschreiben in die Kunstgeschichte und in die Geschichte. Das geht teilweise so weit, dass er seine Korrespondenz führt mit Blick auf eine spätere Veröffentlichung, dass er Aphorismen verfasst, die einmal gedruckt werden sollen, und insgesamt vier Biografie-Bände verfasst. Nolde hat eine Zeitungsausschnittsammlung abonniert, seine Frau Ada liest ihm vor, was über ihn geschrieben wird. Es gibt unseres Wissens kaum einen Künstler, der so sehr um seine öffentliche Wahrnehmung bemüht ist und so intensiv probiert, daran mitzuwirken.

Knapstein: Eine Figur wie Martin Kippenberger thematisiert das mit einem dekonstruierenden Impetus. Seine Künstlerrolle ist ein wesentliches Thema seiner künstlerischen Arbeit, allerdings ineinem ganz anderen geschichtlichen Kontext. Die Dekonstruktion eines Künstlerbildes, das bei Nolde noch ganz gültig und wichtig war, hat sich im Rahmen von Post-Moderne

und verstärkter Duchamp-Rezeption deutlich verändert. Dieser Künstler-Mythos wie er sich für einen westlichen Kulturzusammenhang seit der Renaissance nach und nach aufgebaut hat, hat im 20. Jahrhundert doch deutlich an Überzeugungskraft verloren.

Dass er immer noch Wirkungsmacht hat und auch gerne immer wieder herangezogen wird in Hollywoodfilmen und dann der x-te Van-Gogh-Film entsteht, ist eben eine schöne Erzählung. Aber wir haben inzwischen doch ganz andere Vorstellungen von schöpferischer Energie in Verbindung mit künstlerischen Identitäten und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, und das finde ich ist auch ganz heilsam.

Bisky: Kippenberger hat ja mit allem, was er so über sich selbst herausgehauen und um sich geschmissen hat, auch Ärger bekommen und zwar richtig. Anfang der 1990er kamen dann Leute, die haben gesagt: Nee, dieses Spaß-Hau-Drauf aus den 80ern und die Frauen so fragwürdig schlecht darstellen, das ist nicht mehr cool. Der Kontext hatte sich geändert, das Jahrzehnt hatte sich geändert, und es war Schluss mit lustig.

Knapstein: Und jetzt wird er wieder in einer Ausstellung nach der anderen gefeiert.

Bisky: Jetzt ist er tot, jetzt wird er vielleicht überhöhter, als es angemessen ist. Aber was wäre angemessen? Das sind dynamische Prozesse. Auch bei Nolde. Man kann ihm ja zugestehen, dass er sich im Laufe seines Lebens verändert hat. Nur, Nolde hat es halt mit der Wahrheit wirklich nicht so genau genommen, und das fliegt ihm, das fliegt den Bildern jetzt um die Ohren. Und ich glaube, dass das auch die Bilder verändert.

Herr Bisky, denken Sie denn an den eigenen Mythos beim Malen?

Bisky: Nee, ich habe hoffentlich noch viel Zeit und kann noch alle zehn Jahre meine Meinung und meine Malweise ändern. Künstler, die jetzt arbeiten, versuchen mit den Erfahrungen vergangener Generationen umzugehen und ich denke, dass es eine wichtige Erkenntnis ist, Abstand zu halten als Künstler; Abstand zur Tagespolitik und Abstand zur Macht. Das Problem ist ja, dass die Künstler, weil sie vielleicht so eine prekäre Existenz haben, sich nach der Nähe zur Macht und den Mächtigen sehnen.

Knapstein: Aber ist es nicht auch schön, von einer größeren Öffentlichkeit anerkannt zu werden, statt nur von einem kleinen Zirkel? Als KünstlerIn möchte man doch kommunizieren, man möchte wahrgenommen werden. Es ist dann noch ein zweiter Schritt, ob ein Künstler von der politischen oder der medialen Macht geliebt werden will. Das sind verschiedene Mächte.

Herr Bisky, war ihre Verbindung mit Guido Westerwelle gut oder nicht so förderlich für Ihre Karriere?

Bisky: Das war ganz schlimm, furchtbar, total schädlich. Selbstverständlich. Westerwelle hat vor meiner ersten Einzelausstellung auf der ersten Kunstmesse, auf der überhaupt Bilder von mir hingen, zwei Bilder gekauft. Und hat dann mit diesen Bildern versucht medial mitzuteilen, dass er eigentlich schwul ist. Er hat ganz bestimmte Bilder gekauft, auf denen so eine queere Camp-Ästhetik sichtbar war. Ich habe dann leider ein paar Jahre gebraucht, ehe die Leute verstanden haben, dass ich jetzt nicht der Hofmaler der FDP bin. Weil natürlich ein Politiker ganz andere Möglichkeiten hat, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren als ich damals.

Das war aber auch ein Lernprozess. Am Anfang, als Westerwelle die Bilder gekauft hat, habe ich mich natürlich gefreut und war geschmeichelt. Im Nachhinein hat es mir sehr geschadet, weil große Teile der Öffentlichkeit, die Probleme mit diesem Mann hatten, sie dann auf mich übertragen haben. Das ist jetzt 20 Jahre her. Aber ich habe sehr viel aus diesem Vorgang gelernt.

Als ich damals im FDP-Büro eines meiner Bilder aufhängen sollte, habe ich mir eine Perücke aufgesetzt. Mir war dieser Moment total komisch. Und jetzt gibt es eben Pressebilder von Herrn Westerwelle und mir mit langen giftblonden Haaren.

Emil Nolde trug keine Perücken.

Soika: Nolde notiert, dass er gerne Aufträge für „Hallen und Wände“ mit historischen Themen im öffentlichen Raum ausgeführt hätte. Das schreibt er im September 1940, einige Wochen vor seinem Brief an Hitler, in dem er sich und seine Kunst erneut erklärt. Rückblickend war es wohl ein Glücksfall für Nolde, dass er keine Möglichkeit erhielt, zum Monumentalmaler des „Dritten Reiches“ zu werden.

Bisky: Verändert das denn jetzt die Bilder? Das ist eine total interessante Frage.

Soika: Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Man kann das Material ausbreiten, das Wissen zugänglich machen und den bisherigen Fehldarstellungen die Primärquellen aus dem Archiv entgegensetzen. Aber wie das künstlerische Werk inmitten des komplexen Beziehungsgeflechts zwischen Künstler, Gesellschaft und Betrachter zu verorten ist, darauf gibt es wohl keine definitive Antwort. Auch die Kunstgeschichte oder die ästhetische Philosophie liefern lediglich methodische Handreichungen und Interpretationsansätze.

Hat es denn Ihren Blick auf Noldes Bilder verändert, Frau Soika?

Soika: Da mir die Heldenverehrung von Künstlern fernliegt kann ich gut aushalten, dass die Bilder Noldes z. B. von ihm selbst ganz anders verstanden wurden; das macht sie doch nur komplexer. Natürlich bin ich auch erschrocken gewesen über die Selbstverständlichkeit einiger Aussagen von Emil Nolde und auch seiner Ehefrau Ada, die sehr wichtig ist für die Identität des Malers. Inzwischen habe ich viele Leute getroffen, die sich zu Hause keinen Nolde mehr hinhängen würden, wenn sie die Wahl hätten. So geht es mir nicht. Aber da sind wir wieder bei der ganz persönlichen Frage, wie wir unsere Beziehung zum Werk definieren und welche Rolle der Künstlermensch dabei spielt.

Wie soll man denn jetzt umgehen mit den Werken „belasteter“ Künstler*innen?

Soika: Man kann die Kunst jedenfalls nicht ins Depot verbannen, um eine moralisch geglättete Erzählung der Moderne zu präsentieren.

Knapstein: Man muss aber differenzieren. Ein musealer Raum ist ein anderer Raum als das Empfangszimmer eines Staatsrepräsentanten.

Bisky: Es gab den Holocaust, es gab diese Millionen Toten, es gab die Vernichtungslager. Und wenn dann jemand sich so stark antisemitisch äußert wie Nolde, dann kann man sagen: Nein, das ist für Repräsentationsräume eines Landes, das versucht, mit der eigenen Geschichte und der Verbrechen der eigenen Vorfahren umzugehen, nichts. Eine Alternative wären Werke von Frank Auerbach. Das ist ein britischer Maler, der in Deutschland geboren wurde und als jüdisches Kind nach England verschickt wurde. Ihm wurde gesagt: „Deine Eltern kommen nach.“ Nein, seine Eltern sind ermordet worden. Er ist dann in Großbritannien ohne Eltern großgeworden und hat eine über Jahrzehnte lange Künstlerkarriere hingelegt.

Von der Malweise ist er sehr expressiv, auch in den Farben – Auerbach hat nicht so viel an seinem Kontext herumgedeutet, sondern gemalt und erst in hohem Alter seine Geschichte erzählt.

Knapstein: Ich würde immer hoffen, dass ein Museum sehr viel Komplexität aushält, aber auch viel Perspektivität ermöglicht.

Plant die Nationalgalerie ähnliche Ausstellungen zu Künstlerbiografien?

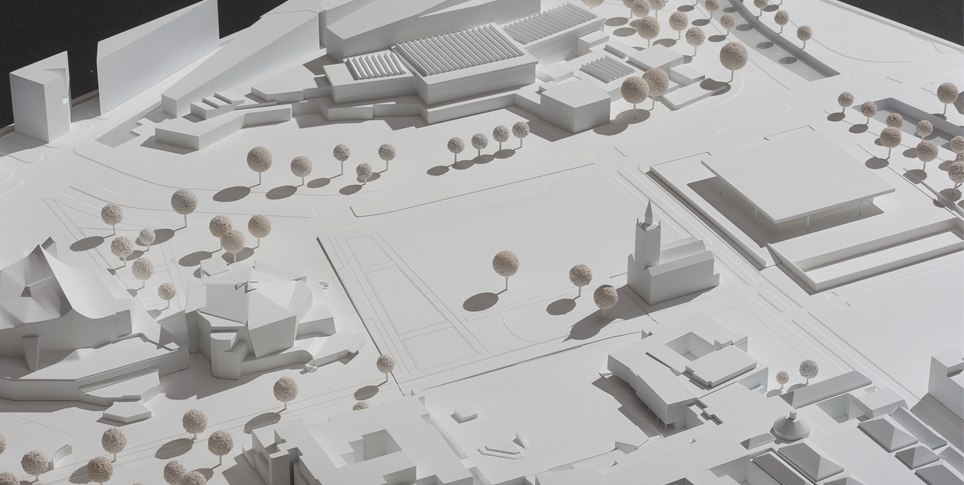

Knapstein: Im Moment gibt es keine konkreten Planungen, aber wir unterhalten uns sehr intensiv über die Frage, wie man aus heutiger Sicht so eine Präsentation über eine Künstlerbiografie in einem Museum, das einen Überblick über die Kunst des 20. Jahrhunderts geben soll, integrieren könnte. Indem man sagt: Wir könnten ja in so einem Haus den Besuchern unterschiedliche Zugangsweisen deutlich machen, und da könnte ein Raum eine solche Künstlerbiografie exemplarisch darstellen.

In einem anderen Raum zeigt man, wie sich eine Künstlergruppe formiert hat, in einem dritten Raum zeigt man solitäre Hauptwerke der Malerei, in einem weiteren stellt man dar, welche Bedeutung Künstlermanifeste für die Kunstgeschichte

des 20. Jahrhunderts hatten. Ich finde das zunehmend interessanter, diese Multiperspektivität, die wir uns als Kurator*innen erarbeiten, auch Besucher*innen anzubieten. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Bereiche in diesem Museum gibt, in denen man sich ganz auf die Werke konzentriert. Es geht einfach darum unterschiedliche museologische Herangehensweisen vorzustellen.

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin

Der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin beherbergt reiche Sammlungen zeitgenössischer Kunst. Er ist das größte Haus der Nationalgalerie, deren Bestände zudem in der Alten Nationalgalerie, der Neuen Nationalgalerie, dem Museum Berggruen und der Sammlung Scharf-Gerstenberg zu finden sind.

Wie der Namen verrät, diente der Hamburger Bahnhof einst einem ganz anderen Zweck. 1846 als Bahnhof eröffnet, musste er bereits 1884 wieder schließen. Seit 1996 bietet das renovierte und nun erweiterte Gebäude Raum für die Zeitgenössische Kunst.

Website des Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin

Soika: Das ist auch das Spannende bei unserem Thema „Werk und Autor“. Das ist ja im Prinzip eines der zentralen Diskursfelder der Kunstgeschichte oder der Ästhetik. Und da gibt es so viele Herangehensweisen, die man als einzelner Kurator gar nicht repräsentieren kann. Deshalb ist der Versuch der Multiperspektivität besonders sinnvoll, zum Beispiel über Wechselausstellungen, Gastkuratoren, Kollaborationen.

Die SPK hat ja 2017 den Nachlass von Leni Riefenstahl geschenkt bekommen. Auch wieder eine Figur, wo man glaubt, alles zu kennen, das Werk, die Biografie. Was würden Sie denn von einer Ausstellung, die jetzt in Vorbereitung ist, erwarten?

Soika: Es ist sehr wünschenswert, dass der Nachlass von einer der – meiner Meinung nach – interessantesten Personen innerhalb des offiziellen NS-Kulturschaffens aufgearbeitet werden kann. Riefenstahl hat ja nach 1945 jede Art der Verantwortung von sich gewiesen, es fehlte bis zu ihrem Tod die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Von daher bin ich gespannt, ob in diesem Nachlass Dokumente enthalten sind, die gerade auch Einblicke in ihre Distanzierungsstrategien gewähren.

Bisky: Ich glaube, Riefenstahl ist ein ganz krasser Fall. Ich glaube nicht, dass sie etwas erfunden hat. Sie hat unheimlich effektiv gestohlen oder übernommen, wie auch immer man das nennen möchte. Aber in diesem Falle ist eine moralische Debatte schon sehr wichtig, weil der historische Abstand nicht lang genug ist. Es geht ja gar nicht nur um die Kunst dabei. Die Gesellschaft erwartet ja von den Künstlern Bedeutungszusammenhang und Sinnstiftung. Es war ja so, dass viele dem ganz verbrecherischen Regime mitgemacht hatten und danach, ganz selbstverständlich im normalen Zusammenhang weitergearbeitet haben. In beiden Teilen Deutschlands haben viele Nazis weiter ihren Beruf ausgeübt. Diese Debatte ist nicht zu Ende geführt.

Auch Künstler wie Riefenstahl oder Nolde hatten damit zu tun, auch wenn sie niemanden umgebracht haben. Ich kann mir da keinen neutralen Blick aufs Oeuvre vorstellen. Vielleicht geht das mal in 400 Jahren, aber im Moment? Wie soll das gehen?

Frau Soika, was haben Sie gelernt über Ihre Arbeit, über so eine Auseinandersetzung mit einem künstlerischen Leben, mit dem, was hinterlassen wurde, was von Ihnen bewertet werden musste?

Soika: Je mehr man ins Detail geht, desto komplizierter wird es oft. Und dann wieder zurückzutreten und zu versuchen, die vielen Aspekte unserer Forschungen in einer Ausstellung zu kommunizieren, ist eine Herausforderung gewesen. Es war auch nach der Eröffnung noch ein spannender Prozess, nicht zuletzt weil kunsthistorische Forschung nicht annähernd so rezipiert wird, wie das jetzt der Fall war. Diese Dynamik der öffentlichen Aufmerksamkeit, das war das Besondere am Nolde-Projekt.

Welche Rolle hat der Nachlass dabei gespielt?

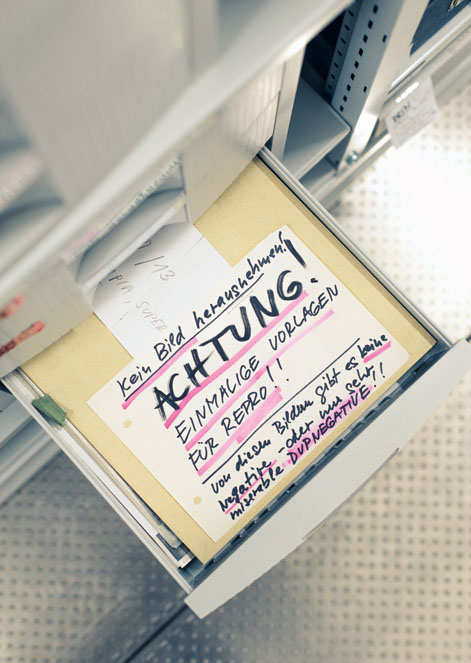

Soika: Der Nolde-Nachlass war immens wichtig. Bernhard Fulda ist 25.000 Dokumente in Seebüll durchgegangen. Es ist ein einzigartiges Künstlerarchiv, ohne das die Einblicke in diesem Umfang nicht möglich gewesen wären.

Bisky: Nur dass wir jetzt eine andere Situation haben. Jetzt haben wir Nazis im Parlament, es gibt Antisemitismus auf den Straßen, es gibt Anschläge auf Synagogen. Das ist das Schwierige, dass sich so schnell auch die Atmosphäre in der Gesellschaft ändert und der Kontext, auf den das trifft. Jetzt eine Riefenstahl-Ausstellung zu machen, ist etwas anderes als meinetwegen vor zwanzig Jahren.

Knapstein: Für ein Museum gilt, je wichtiger man Kontexte nimmt, die man auch einem Publikum vermitteln möchte, desto mehr Probleme handelt man sich ein. Letztlich muss man Archivbereiche in ein Kunstmuseum eingliedern.

Aber könnte es nicht sein, dass die Leute genau das sehen wollen?

Knapstein: Ich glaube, dass das als Angebot für das Publikum von Interesse ist: Wie wird etwas bedeutend geschrieben? Wie ist eine Bildpolitik in Kunstmagazinen? Wie ist eine Politik von Kurator*innen? Was bedeutet das für Künstlerbiografien? Wie sehen Werkzusammenhänge aus? Das sind ja alles interessante Analysen, warum sollen die nur Wissenschaftler*innen interessieren? Das sind ja auch für eine breitere Öffentlichkeit interessante, nachvollziehbare Zusammenhänge, die einen dann aber nicht davon abhalten müssen, sich ganz auf die Bilder zu konzentrieren.

Soika: Das war auch meine Erfahrung, dass wir BesucherInnen eine ganze Menge zumuten können. Vorher wurde die Befürchtung geäußert, die Wandtexte seien zu lang, es stünden zu viele Vitrinen in den Räumen, die Inhalte seien zu anspruchsvoll. Letztlich haben die Leute gelesen und wir haben besonders auch zu den Wandtexten viele positive Rückmeldungen erhalten. Ich glaube, dass man dem Publikum unbedingt auch anspruchsvolle Ausstellungen zumuten sollte.