Geschätzt 600 000 Kunstwerke wurden einst von den Nazis geraubt. Eine Bilanz der bisherigen Restitutionen

Zwanzig Jahre ist es her, dass in Washington die internationale Konferenz über Holocaust- Vermögenswerte stattfand – ein Jubiläum, das es zu feiern gilt, auch wenn der Gegenstand selbst keinen Anlass zur Freude gibt. Über sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist der von Nationalsozialisten begangene Raub an den Verfolgten des „Dritten Reiches“ immer noch nicht endgültig aufgearbeitet, hinreichend wird er es wohl niemals sein.

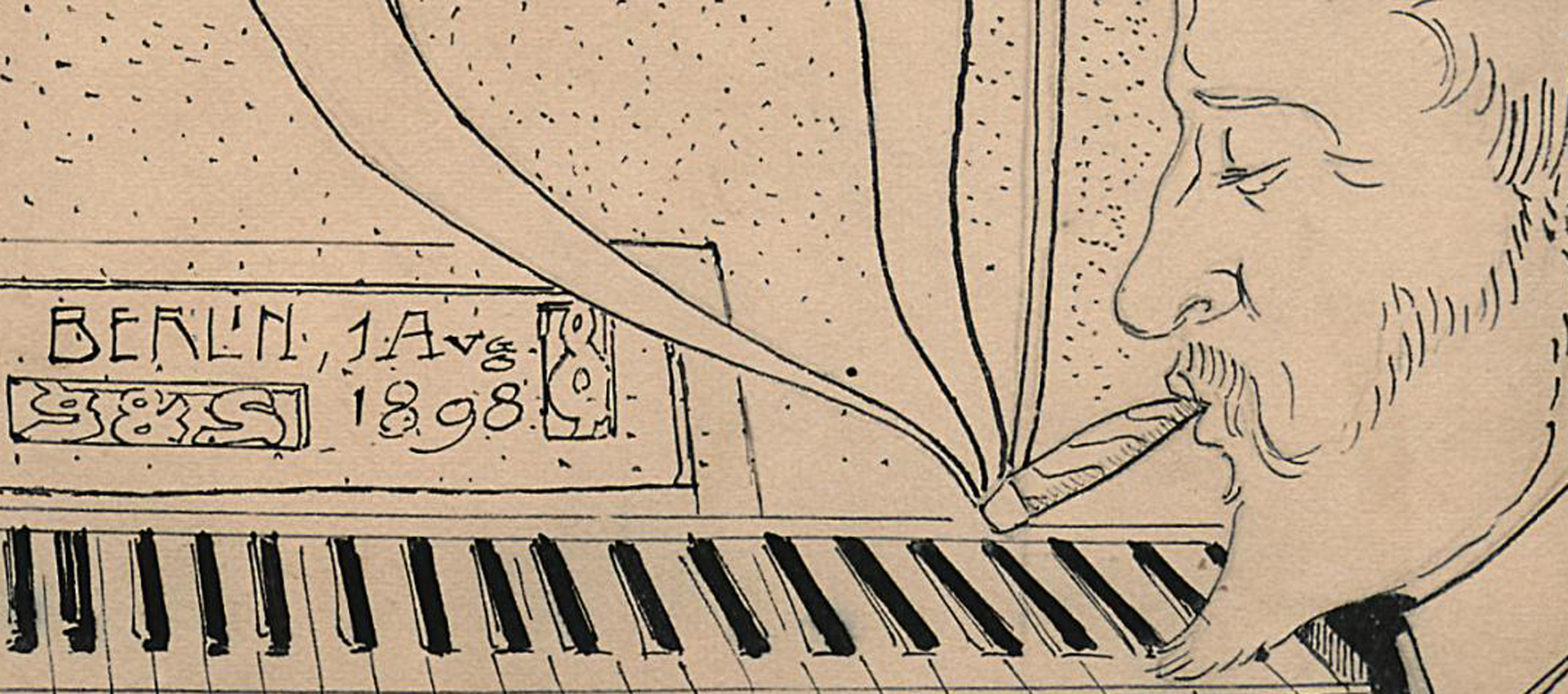

Die vom US-Außenministerium und dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington organisierte Konferenz im Dezember 1998, an der Delegationen aus 44 Staaten, Vertreter von 13 NGOs und zahlreiche Experten teilnahmen, ist jedoch ein Meilenstein. Sie gilt als Geburtsstunde eines öffentlichen Interesses am wohl größten Kunstraub der Geschichte. Ganz überraschend indes kam der Durchbruch nicht. Die Konferenz unter Schirmherrschaft der damaligen US-Außenministerin Madeleine Albright war gut vorbereitet. Die von US-Finanzstaatssekretär Stuart E. Eizenstat präparierte Beschlussvorlage, beruhend auf einer Vereinbarung der Art Dealers Association of America und der US-Association of Art Museum Directors, mündete in die elf Washingtoner Prinzipien. Ihre Verabschiedung war die erste internationale Übereinkunft nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Zäsur im Umgang mit entwendetem jüdischen Kunstbesitz im Bestand öffentlicher Museen. Die berühmt gewordene Formulierung „fair und gerecht“ sollte fortan die Verhandlungen zwischen den Nachfahren der einst verfolgten Sammler und den Museen prägen. Der Restitution war damit der Weg geebnet.

Kernstück der Konferenz war die Suche nach einem Modus für die Rückgabe gestohlener Bilder und Kunstgegenstände. Die Auseinandersetzungen um die spektakuläre Beschlagnahmung zweier Museumsleihgaben aus Österreich – zwei Gemälde von Egon Schiele – hatten dies umso dringlicher gemacht. „Wally Neuzil“, das Porträt von Schieles Geliebter, war im New Yorker Museum of Modern Art beschlagnahmt worden, nachdem die Nachfahren der einstigen Besitzer ihre Ansprüche geltend gemacht hatten. Anhand von Schieles „Wally“ wurde die Konfliktlinie sichtbar: Wem gehört die Kunst? Den ursprünglichen Eigentümern, die zwischen 1933 und 1945 durch Enteignung oder erzwungenen Verkauf beraubt worden waren? Oder den heutigen Besitzern, die sie womöglich ohne Vorwissen über die verbrecherischen Umstände erworben hatten? Bis zum Fall der Mauer hatten sich Privatsammler wie Museumskuratoren kaum ernsthaft Gedanken darüber gemacht, woher genau die Bilder, Skulpturen und Kunstobjekte stammten, die während des „Dritten Reiches“ und auch danach in ihren Bestand gelangt waren. Ein Fall von Verdrängung, der aus heutiger Sicht nur staunen lässt.

Während der NS-Diktatur hatten die Behörden durch sukzessiven Ausschluss der Juden aus allen gesellschaftlichen Bereichen sowohl innerhalb des Deutschen Reiches als auch in den während des Zweiten Weltkriegs besetzten Gebieten die gesetzliche Grundlage geschaffen, um an das Eigentum ihrer Opfer zu gelangen: an Vermögen, Immobilien, Grund, aber auch Kunstbesitz und Bücher. Vielfach vollzog sich diese Enteignung schleichend. Denn die unter Druck geratenen Kunstbesitzer mussten ihre Sammlungen zumeist unter Wert verkaufen, um ihre Familien über Wasser zu halten, die Ausreise zu finanzieren oder die staatlich angeordnete „Reichsfluchtsteuer“ entrichten zu können. Der Kunsthandel profitierte von der auf diese Weise auf den Markt gelangten Ware. Ihre Herkunft wurde mal mehr, mal weniger verschleiert, was die Rekonstruktion der Verkaufswege Jahrzehnte später umso schwieriger macht.

Wir wollen hier nicht über Geld, wir wollen über Gewissen, Moral und Erinnerung sprechen

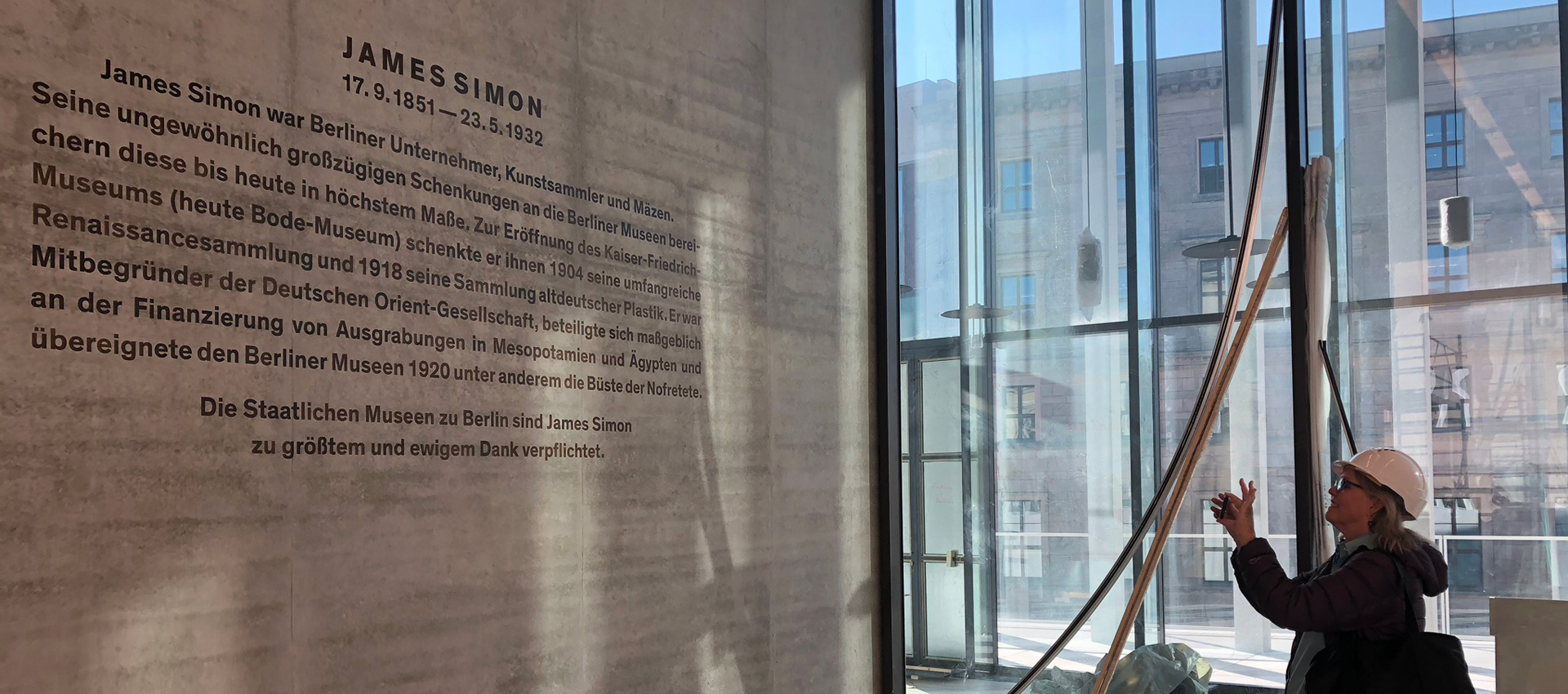

Schätzungen zufolge wurden von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 rund 600.000 Kunstwerke geraubt, die Hälfte davon allein in Osteuropa. Zehntausende befinden sich noch immer in öffentlichen Sammlungen oder in Privatbesitz. Durch die Washingtoner Prinzipien gab es erstmals ein internationales Regelwerk für den Umgang mit diesen „letzten Kriegsgefangenen“, wie Ronald Lauder, damals Vorsitzender der Commission for Art Recovery des World Jewish Congress, die Werke in Washington nannte.

Unberührt davon bleibt allerdings die Kunst der Moderne, jene „entartete Kunst“, die durch die Nationalsozialisten nach 1937 in den Museen beschlagnahmt und anschließend entweder vernichtet oder verkauft worden war. Hier hatte sich der Staat selbst beraubt. Die gesetzliche Grundlage dafür blieb auch nach 1945 unverändert, sodass die neuen Eigentümer nicht belangt und die Besitzverhältnisse nicht rückabgewickelt werden können.

Erst der Fall der Mauer und die Öffnung bis dahin unzugänglicher Archive lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf den NS-Kunstraub. Lange Jahre hatten auch die Beraubten selbst kaum nach dem Verbleib der Werke gefragt. In den ersten Jahren nach dem Krieg waren viele Holocaust-Überlebende mehr mit der Gründung einer neuen Existenz beschäftigt. Oder sie wollten und konnten die Tragödie nicht in die Niederungen des Materiellen herunterziehen, wie es der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel in seiner Eröffnungsrede auf der Washingtoner Konferenz erklärt hatte. Diese berechtigten Forderungen deutlicher zu formulieren, sollte einer nachfolgenden Generation vorbehalten sein. Ähnlich wie auch in den Museen erst eine jüngere Generation bereit war, sich der Problematik neu zu stellen.

In der Bundesrepublik waren bereits 1958 bzw. 1969 die Fristen für Restitutionen und Ausgleichszahlungen abgelaufen. Damals galt die Aufmerksamkeit vor allem der Rückerstattung von Immobilien und von Vermögen. Das Thema verebbte. In der DDR hingegen konnten nur systemkonforme Opfer ihre Ansprüche geltend machen. Ihnen bot der Mauerfall und die Übernahme eines Vermögensgesetzes der letzten DDR-Regierung 1990 in bundesdeutsches Recht die Chance zu einem neuen Anlauf. Doch erst nach Abwicklung ungeklärter Immobilien geriet zunehmend auch das Inventar der einstmals enteigneten oder unter Zwang verkauften Häuser in den Blick – und damit die Kunst.

Die Washingtoner Konferenz lieferte hier eine Grundlage, wie fortan zu verfahren sei. Die dort verabschiedeten elf Prinzipien zum Umgang mit „NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut“ nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa waren jedoch kein Gesetz, vielmehr eine Selbstverpflichtung. Ihre Bedeutung gewann vor allem der achte Punkt, in dem es heißt, wenn „die Vorkriegseigentümer (…) oder ihre Erben ausfindig gemacht werden können, sollen rasch die nötigen Schritte unternommen werden, um eine gerechte und faire Lösung zu finden“. Ein Jahr später legte die Bundesregierung eine auf den Washingtoner Prinzipien basierende „Gemeinsame Erklärung“ mit den Ländern und Spitzenverbänden nach, der 2001 eine „Handreichung zur Umsetzung der Washingtoner Erklärung“ folgte. Darin wurden alle Museen, Bibliotheken und Archive aufgefordert, ihre Bestände zu durchforsten und entsprechend zu restituieren.

„Moralische Verpflichtung verjährt nicht“, erklärte der damalige Kulturstaatsminister Bernd Neumann zum zehnjährigen Jubiläum der Washingtoner Konferenz und legte 2008 ein Sonderprogramm für Provenienzforschung auf, das unter seiner Nachfolgerin Monika Grütters und nach dem Skandal um den „Kunstfund Gurlitt“ nochmals aufgestockt werden sollte. 2015 erfolgte die Gründung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste mit Sitz in Magdeburg zur Koordinierung der Forschungsvorhaben. Provenienzforschung ist heute eine Kernaufgabe der Museen. Die Washingtoner Konferenz hat für diesen Bewusstseinsprozess den Grundstein gelegt.

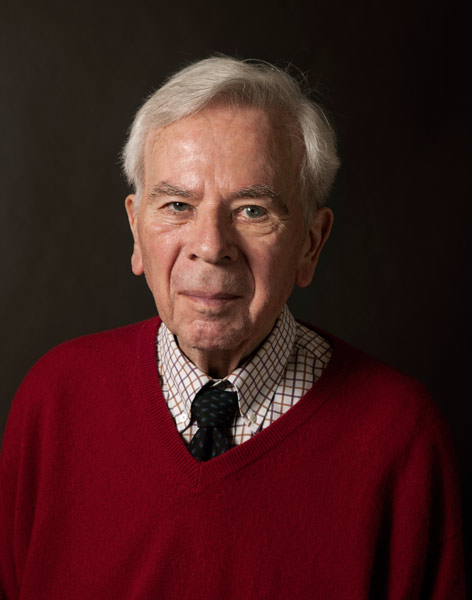

Michael Geier über die Washingtoner Konferenz 1998

Als Leiter des Referates, das sich im Auswärtigen Amt mit Kriegsfolgen und Wiedergutmachtung beschäftigte, nahm Michael Geier 1998 an der Washingtoner Konferenz teil. Hier erzählt er von den damaligen Absichten und den erreichten Ergebnissen.