In der Debatte um Restitution klafft eine Lücke zwischen Recht und Moral. Unsere Autorin verlangt eine Neujustierung

Ist die Identifizierung und Rückgabe von NS-Raubkunst eine Frage der Gerechtigkeit? Die Antwort auf diese Frage scheint eindeutig zu sein – interessanterweise aber unabhängig davon, wie sie tatsächlich ausfällt. Ja, könnte man argumentieren: Nur wenn die Ausgeplünderten und Beraubten und die Erben der Ermordeten zurückerhalten, was ihnen gestohlen worden ist, kann Gerechtigkeit herrschen. Nein, könnte man einwenden: Für die Ermordung von sechs Millionen Juden kann es keine Gerechtigkeit geben, nicht durch die Zahlung von Geld an alle Opfer und ihre Nachfahren, nicht durch die Rückgabe von Kunstwerken an einzelne Opfer und ihre Erben. „Selbst wenn wir als Geste der Wiedergutmachung oder als Akt der Buße alles Geld der Welt erhielten“, so hat es der Holocaust- Überlebende und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel im Zusammenhang mit der Restitution von NS-Raubkunst formuliert, „es würde doch nicht den Schmerz lindern, den wir empfinden beim Gedanken an auch nur ein ermordetes Kind in Birkenau.“

So hoch die Erwartungen an die Wiedergutmachungsleistungen der Kunstrestitution sind, so ambivalent sind doch bisher die konkreten Erfahrungen mit ihrer Umsetzung. Denn gerade im Hinblick auf die Erwartung, durch die Rückgabe von Kunst könne Gerechtigkeit hergestellt werden, scheitert die Restitution an einem sehr elementaren Punkt: Restitution kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ein gerechter Zustand, in dem die Opfer des Nationalsozialismus keine Verfolgung erlitten hätten, kann mit ihr nicht mehr hergestellt werden. Vielmehr kann Restitution immer nur ein Instrument eines bewussten und aktiven Wiedergutmachungsprozesses sein, mit dem auf begangenes Unrecht reagiert werden soll, eine Genugtuung für die Opfer und ihre Nachkommen, ein Akt der Buße für die Täter und ihre Nachfolger.

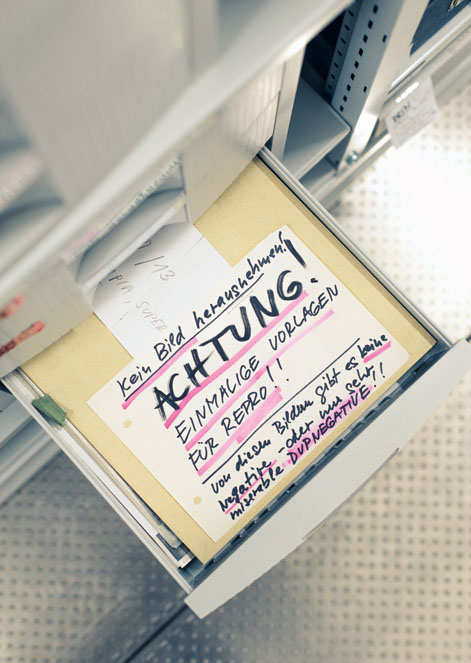

Gerade weil die Restitution nur als aktive Wiedergutmachungsleistung denkbar ist, stellt sie weder eine rechtliche noch eine anthropologische Universalie dar. Ganz im Gegenteil: Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten in den westdeutschen Besatzungsgebieten eine eigene Rechtsgrundlage für die Rückerstattung der den Verfolgten des Nationalsozialismus geraubten und abgepressten Vermögensgegenstände schufen, handelte es sich um einen bis dahin historisch einmaligen Vorgang. Gerade deshalb waren die neuartigen Gesetze vorsichtig angelegt und auf einen Kompromiss ausgerichtet. Zwar wurden den Verfolgten umfassende Rückerstattungsansprüche zugesprochen. Voraussetzung war jedoch, dass sie diese innerhalb sehr kurzer Fristen nach Kriegsende anmelden mussten. Versäumten sie diese Frist, sollten alle weiteren Ansprüche ausgeschlossen sein. Nach heutigen Maßstäben mögen diese Regelungen defizitär erscheinen. Nach damaligen Maßstäben waren sie in gewisser Weise revolutionär. Nach der deutschen Wiedervereinigung wurden sie daher auch auf die nachgeholte Wiedergutmachung in den neuen Bundesländern übertragen, wobei auch hier ähnlich harte Ausschlussfristen festgeschrieben wurden.

Der Bundestag sollte sich zu einer Neuregelung durchringen

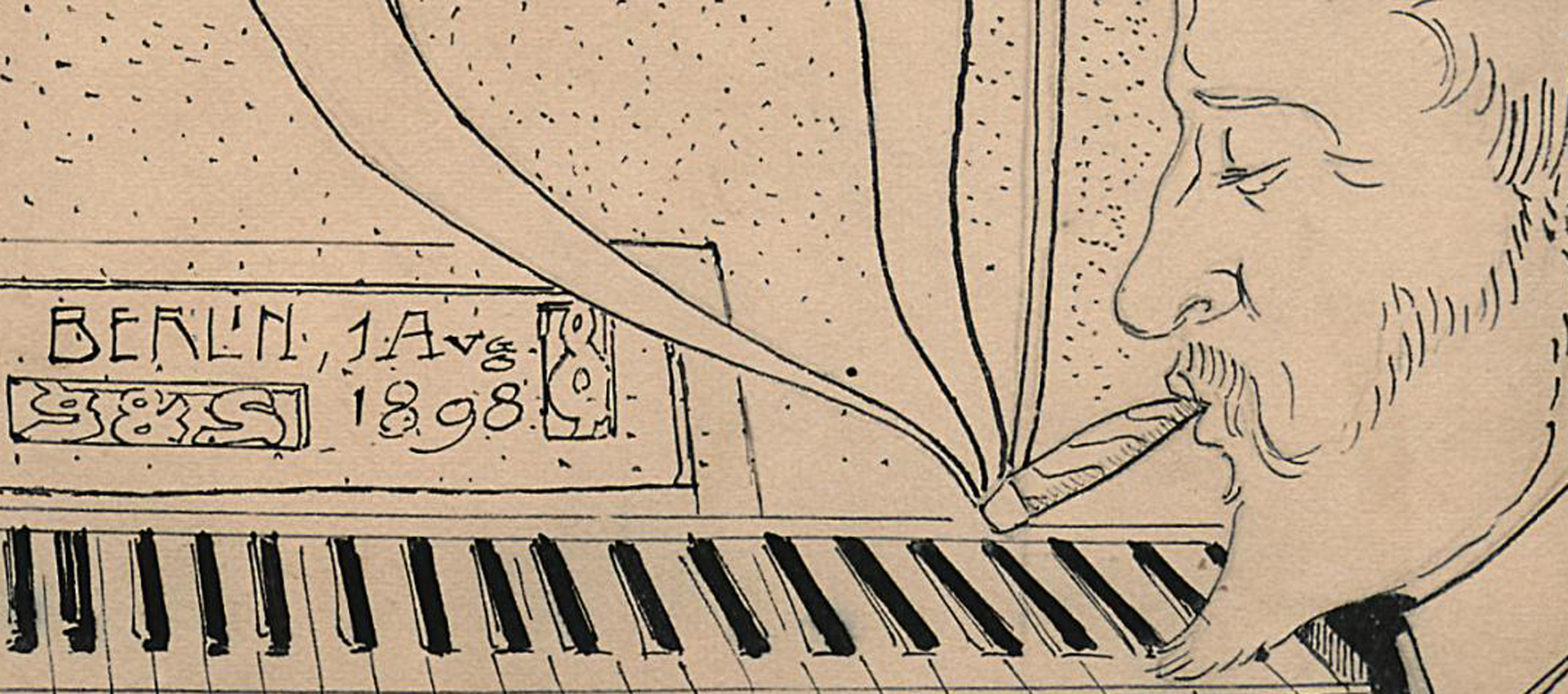

An dieser Rechtslage hat sich bis heute nichts geändert. Als Deutschland im Jahr 1998 die sogenannte Washingtoner Erklärung unterzeichnete und sich auf internationaler Ebene dazu bekannte „faire und gerechte Lösungen“ für die nicht restituierte NS-Raubkunst finden zu wollen, entschied man sich bewusst dagegen, diese Absichtserklärung mit neuen rechtlich durchsetzbaren Ansprüchen für die NS-Verfolgten und ihre Erben zu untermauern. Trotz aller Beschwörungen der besonderen historischen Verantwortung sind die NS-Verfolgten und ihre Erben daher in Fragen der Restitution auf die Position eines Bittstellers verwiesen. Sie können zwar mit moralischen Argumenten die Rückgabe der geraubten Kunstwerke anmahnen – einen Anspruch auf Restitution haben sie jedoch in aller Regel gerade nicht. Moralischer Anspruch und rechtliche Lage klaffen so weit auseinander, wie es nur vorstellbar ist.

In der Praxis hat diese fehlende Anpassung des deutschen Rechts an die gefestigten moralischen Erwartungen dazu geführt, dass vermehrt Erben von NS-Verfolgten ihre Ansprüche auf Kunstrestitution nicht mehr in Deutschland, sondern vor US-amerikanischen Gerichten durchzusetzen versuchen. Damit wird die Restitution aber gerade nicht mehr als Element deutscher Wiedergutmachungspolitik erkennbar, sondern erscheint jedenfalls in der Darstellung der Kläger als Rechtsfrage, die gegen den deutschen Widerstand auf internationaler Ebene durchgesetzt werden muss. Die Berufung auf moralische Grundsätze, die in der deutschen Umsetzung der Washingtoner Prinzipien über rechtlichen Regelungen stehen soll, wird vor diesem Hintergrund mehr als zweifelhaft, wenn die Anspruchsteller sich nicht mit einer moralischen Lösung zufriedengeben wollen, sondern gerade eine verbindliche rechtliche Entscheidung einfordern.

Dieser grundlegende Konflikt könnte nur gelöst werden, wenn der Bundestag sich zu einer Neuregelung der Restitutionsansprüche durchringen und den Anspruchstellern tatsächlich durchsetzbare Rechtspositionen statt allein moralischer Erwartungen zubilligen würde. Damit würde das Parlament auch noch einmal ausdrücklich anerkennen, dass es Verantwortung für das nationalsozialistische Unrecht übernimmt und zu seiner Wiedergutmachung beitragen will. All das könnte freilich den Schmerz nicht lindern, den wir empfinden beim Gedanken an auch nur ein ermordetes Kind in Birkenau. Aber es könnte die Erinnerung an das Schicksal dieser Kinder wachhalten.

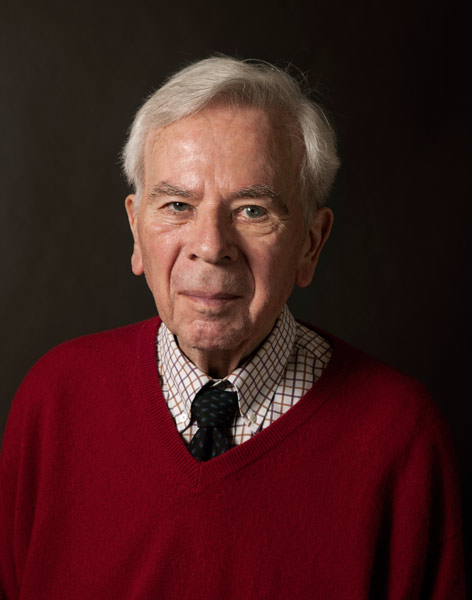

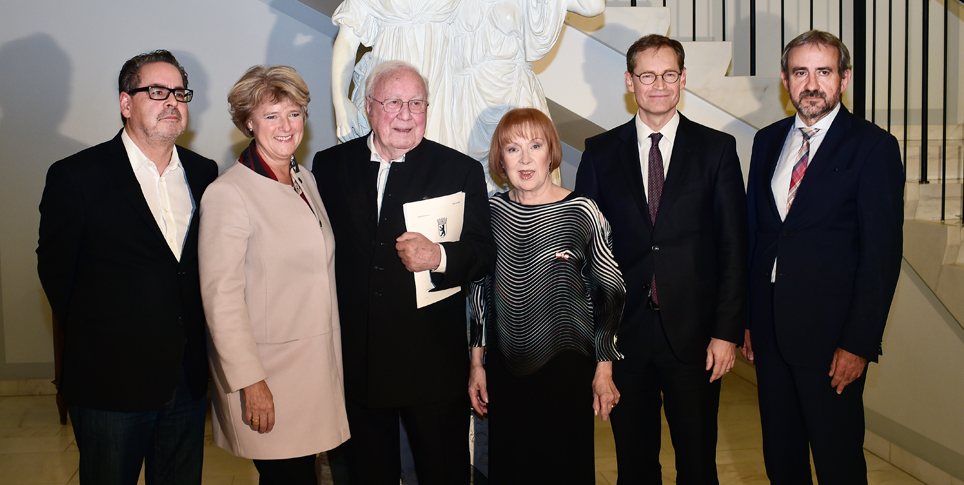

Sophie Schönberger

Die Juristin hat an der Universität Konstanz den Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Medienrecht, Kunst- und Kulturrecht inne. Zuvor studierte sie Techno- und Wirtschaftsmathematik in Berlin und von 2000 bis 2005 Rechtswissenschaft in Berlin, Rom und Paris. Nach dem Zweiten Staatsexamen folgten Tätigkeiten an der Universität Bayreuth und der LMU München, wo sie sich schließlich habilitiert hat.