Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Reformfieber. Autonomie der Häuser, starker Verbund, Eigenverantwortung der Standorte. Das sind die Schlagworte, die in Papieren, Lenkungskreisen und Handlungsfeldern immer wieder aufscheinen. Aber geht es nicht um mehr? Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht es so: „Mit dieser grundlegenden Reform sollen die vielen Schätze der SPK noch besser zum Leuchten gebracht werden und die verschiedenen Einrichtungen noch deutlich attraktiver werden für ein breites und auch internationales Publikum“. Aber wie und was leuchtet an den Standorten Museumsinsel, Kulturforum und Dahlem jetzt schon und wie attraktiv sind die Angebote für ein Millionenpublikum?

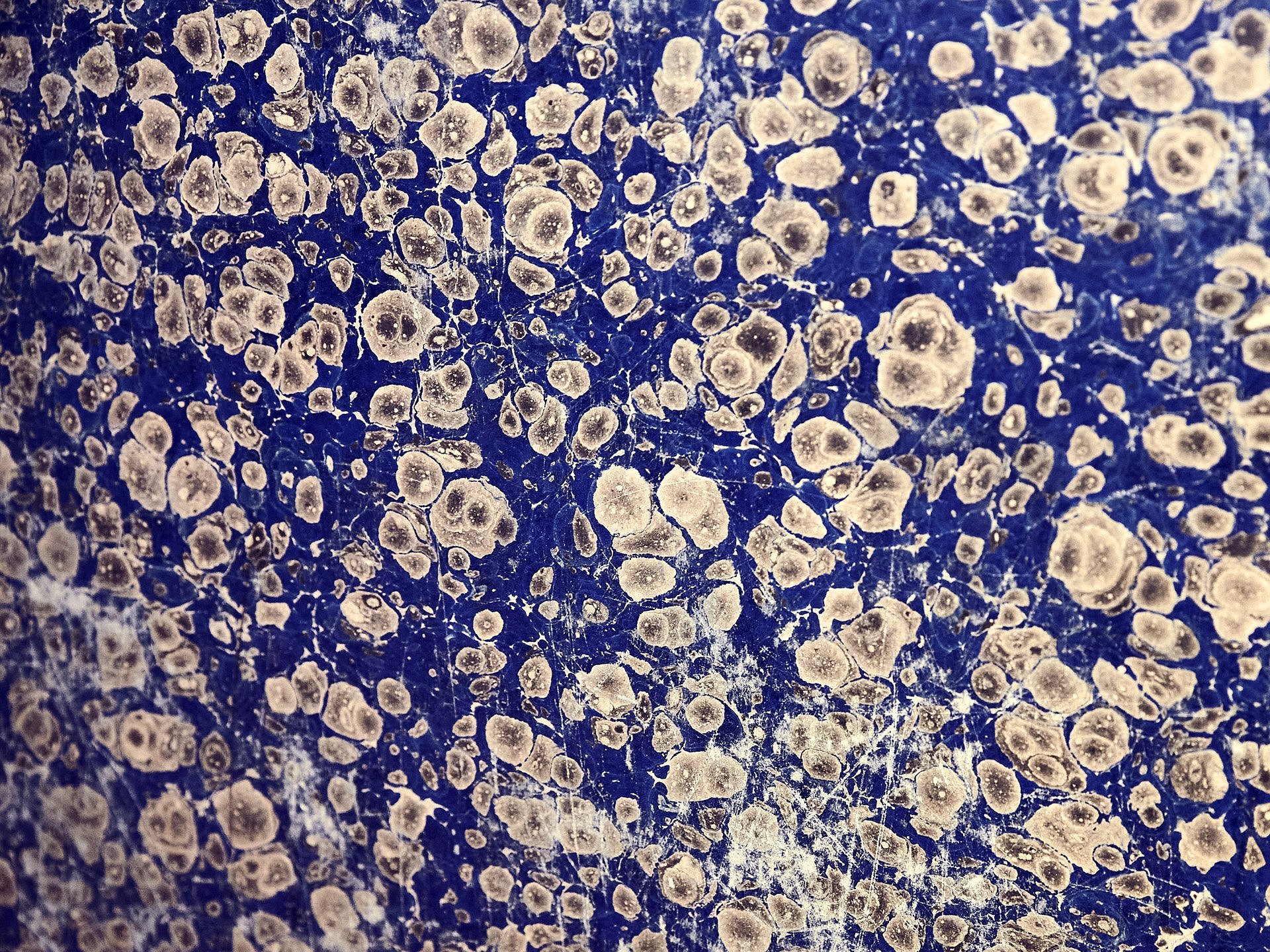

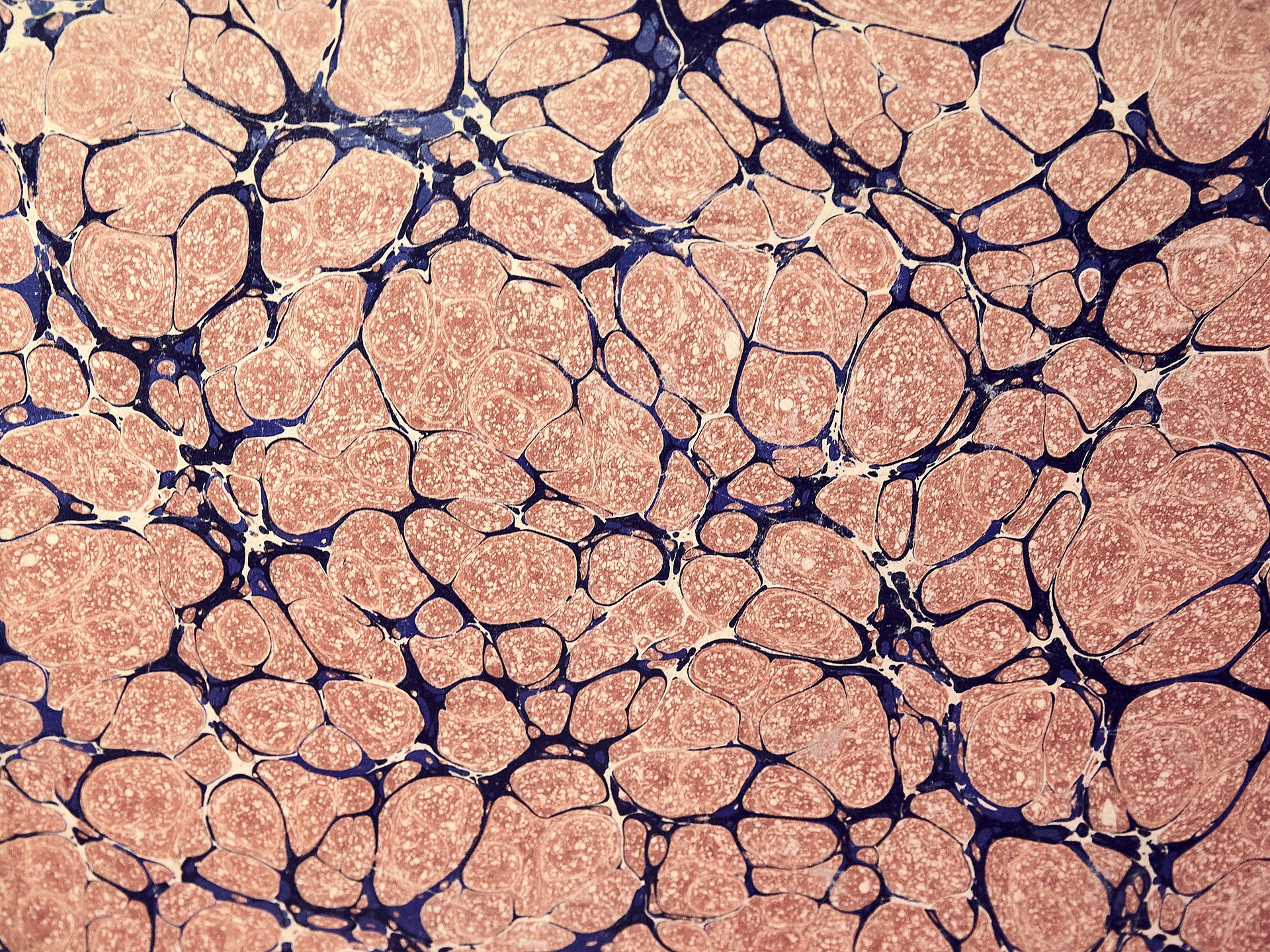

Wir haben für den Jahresbericht 2022 Kulturkorrespondent*innen eingeladen, einen Tag lang Sehnsuchtsorte und Lieblingshäuser, Archiv, Bibliotheks- und Sammlungswelten zu durchstreifen. Vorgegeben haben wir wenig, wir wollten keine Hofberichterstattung, sondern Erkenntnis und Anregung. Jeder und jede sollte frei urteilen können. Die Bilder dazu stammen von Stefanie Manns, die sich allen drei Standorten fotografisch genähert hat.

Staatsbibliothek Unter den Linden

Die Alte und das Neue

Von Nikolaus Bernau

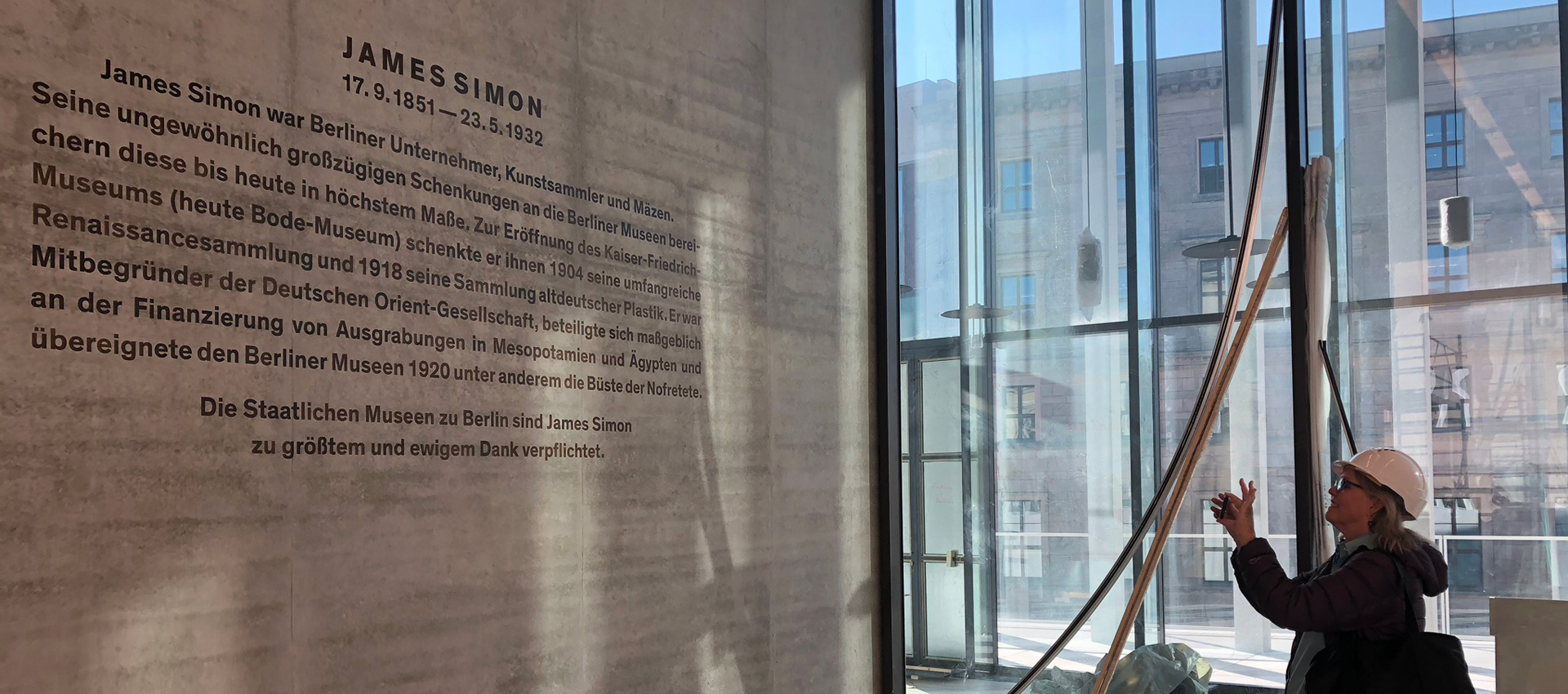

Das Arbeitszimmer Adolf von Harnacks, des überragenden Generaldirektors der damaligen Königlichen Bibliothek Preußens und heutigen Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, ist gebauter Macht und Autonomieanspruch – mit gewaltiger Raumhöhe und reichem, seit einigen Jahren wieder schwer glänzendem Dekor. Die Fenster wiesen bei der Eröffnung 1913 charakteristischerweise nicht hin zum Schloss, aus dem die Bibliothek seit dem 17. Jahrhundert zunehmen herausgewachsen ist, sondern zum Brandenburger Tor, das seit dem Beginn des Kaiserreichs 1871 zunehmend zum bürgerlichen deutschen Nationaldenkmal geworden war. Wer diesen Saal vergleicht mit dem Büro, das sich der in der kaiserzeitlichen Museumsgeschichte ähnlich machtvolle Wilhelm von Bode 1904 vom gleichen Architekten in einer hinteren Ecke des heutigen Bode-Museums einrichten ließ, kann das Ego von Harnacks heute noch spüren.

Aber in diesem Raum wurde seit 1933 eben auch die Diskriminierung, der Wissens und Forschungsausschluss von Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten, Homosexuellen, kritischen Christen oder sonstig unliebsam Verfolgten geplant und genehmigt. Hier wurde die Ausplünderung von „jüdischen“ Bibliotheken organisiert, der bibliothekarische Raubzug der Deutschen durch Mittel und Osteuropa. Hier wurde nach 1945 die Unterwerfung der nunmehrigen „Deutschen Staatsbibliothek“ unter den Allmachtanspruch der SED beschlossen, der bis heute viel zu wenig debattierte Beutezug durch die Bibliotheken der Enteigneten, der Geflüchteten organisiert. Kein leichtes Erbe also für den Nach und Nachnachfolger Harnacks, Achim Bonte, der 2021 aus Dresden zum neuen Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin berufen wurde.

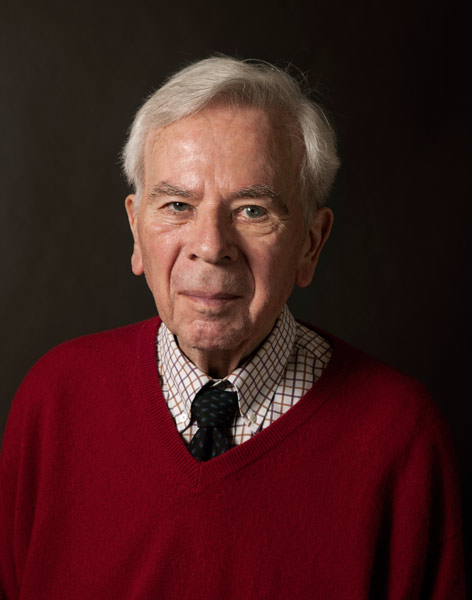

Ein Mann, der sich in Interviews, Texten und Gesprächen dezidiert als moderner, dynamischer, team-orientierter Manager gibt, verpflichtet vor allem der Zukunft von Bibliotheken. Und die wird nicht nur seiner Auffassung nach insbesondere eine der Organisation und Vermittlung digital erfasster und auf bereiteter Informationen und Medien sein. Exzellent vernetzt ist Bonte, das zeigen die vielen Gremienmitgliedschaften. Und wie es in Bibliothekskreisen gar nicht so selten ist, legte er seine Karriere durch aus strategisch an, was die Publikationen zeigen: Schon 1997 widmete er sich der „Wirtschaftlichen Bestandsentwicklung von elektronischen Publikationen“ – zu einer Zeit, als noch vor allem der kulturelle und bildungspolitische Nährwert der Digitalisierung debattiert wurde.

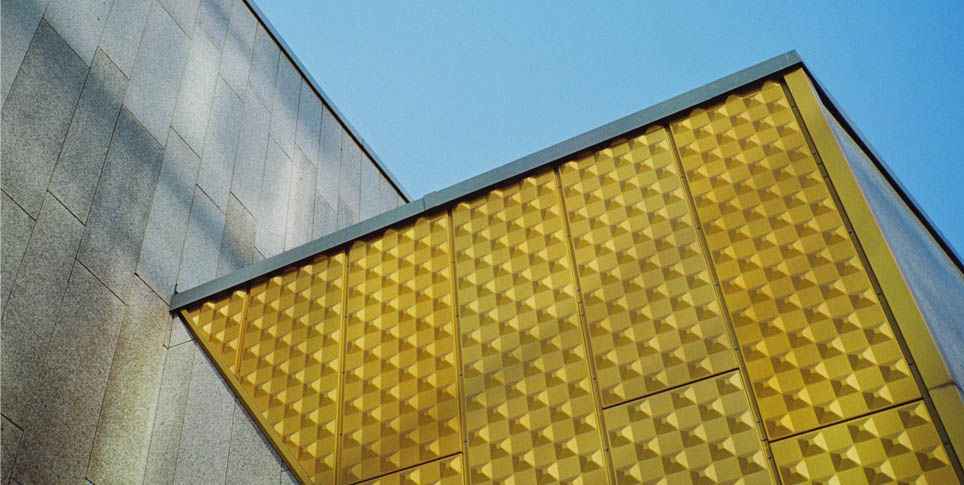

Auch mit dem in „der Stabi“ durchaus verbreiteten Preußen-Kult hat Bonte wenig am Hut, das wird schon nach wenigen Gesprächsminuten klar. Eigentlich wollte er sich deswegen auch in dem zweiten großen Haus der Staatsbibliothek am Kulturforum treffen. Hans Scharouns weltberühmtes Monument einer demokratischen, durchlässigen, geradezu antihierarchischen und antiimperialen Wissenskultur. Doch vielleicht war das Arbeitszimmer Harnacks sogar der bessere Ort, signalisierte, wie stark die idealisierte Erinnerung Preußens, die Erinnerung an die „Glanzzeit“ der Staatsbibliothek im Kaiserreich und in der Weimarer Republik bis heute wirkt, bis in Details hinein: Die scheinbar nüchterne Bezeichnung „Haus 1“ für den Bau Unter den Linden und „Haus 2“ für den am Kulturforum signalisiert nämlich eine durchaus prägende interne Hierarchie. Sie setzt sich beharrlich gegen die unter den Nutzern viel weiter verbreiteten Begriffe „Alte“ und „Neue Staatsbibliothek“ durch, gegen die Adressenangaben „Unter den Linden“ und „Potsdamer Straße“ oder „Kulturforum“ oder, da mal wirklich erfreulicher Weise, gegen die unkritisch geniekultige Benennung der Häuser nach den Architekten Ihne und Scharoun.

Die Sanierung und der Radikalumbau der Alten Staatsbibliothek – wir wollen sie hier versuchshalber einmal so benennen – folgte seit den 1990erJahren im Kern der Vorstellung, die „Preußische Staatsbibliothek“ der Kaiserzeit und der Weimarer Republik wiederherstellen zu können – und mit ihr den Ruhm jener Glanzzeit deutscher Wissenschafts- und Bibliotheksgeschichte. Deswegen wurde damals beschlossen: Die Alte Staatsbibliothek soll entlang einer Zeitlinie im Wesentlichen jene Bestände aufnehmen, die zu preußischen Zeiten erworben wurden oder entstanden, es sollte zum Haus der Elitenforschung werden. Die Neue Staatsbibliothek dagegen war für alle späteren Bestände gedacht, sollte der wissenschaftlichen Breitenforschung dienen. Hier 250 Leseplätze, dort über 1.000, hier ein zentraler Hauptlesesaal und der den Kostbarkeiten gewidmete Rara-Lesesaal, dort die gewaltige Lesehalle mit den Spezialabteilungen.

Es waren jene Jahre, als der Siegeszug von E-Medien und die rasant fortschreitende Digitalisierung von Drucken, Büchern, Zeitschriften, Zeitungen allenfalls geahnt werden konnte. Das Buch als einzig dauerhafter Informationsspeicher war noch unbezweifelt, der Status einer Bibliothek, eines Bibliothekshauses in der Wissenslandschaft orientierte sich daran, welche und wie viele Bücher in ihm stehen, wie und von wem sie bearbeitet werden. Es ist ein sozialer Status, der immer noch stark ist, auch wenn das Ursprungskonzept für die innere Gliederung „der Stabi“ längst aufweichte: Die Bestände selbst und die räumlichen Möglichkeiten der beiden Häuser haben beständig die Verschiebung der Zeitlinie erzwungen, auch so manche Abteilung wurde geradezu systemwidrig doch ins Haus 1 integriert.

Eigentlich könnten Museen und die Staatsbibliothek auch ihre Bestandsysteme aufeinander abstimmen, die Forschung wäre begeistert.

Vor allem aber wurde hier nicht nur das Bibliotheksmuseum nach einem inzwischen längst von den Zeitläufen überholten inhaltlichen Konzept, sondern auch die zentrale Digitalisierung eingerichtet – und damit denn doch für eine neue Zeit der alte Vormachtanspruch des „Hauses 1“ wieder bestätigt. Bonte dagegen stellt sich die künftige Staatsbibliothek insgesamt als Haus der Forschenden vor, weitgehend ohne Hierarchien. Seine prägende Lebens- und Berufserfahrung ist: Das Internet und die Digitalisierung haben nicht etwa weniger, sondern deutlich mehr Menschen in die Bibliotheken gebracht. Sie suchen hier das, was kein Computer bieten kann: Persönliche Nähe, direkten Austausch und die Mischung, das Interdisziplinäre, über alle denkbaren Fachgrenzen hinausgehende Denken. Genau das Gegenteil also von dem, wofür die Alte Staatsbibliothek 1913 errichtet und nach 1990 saniert und erweitert wurde. Auch in ihr herrscht inzwischen trubelig ständiges Kommen und Gehen, die Leseplätze sind ausgebucht genauso wie in jeder Bibliothek. Also sollen auch in der Alten Staatsbibliothek immer neue Räumlichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer frei gemacht, die eigentlich so sorgsam funktional getrennt gedachten Lesesäle interdisziplinär neu gedacht werden. Bonte spricht von wissenschaftlichen Werkstätten, von Gruppen, denen die Bibliothek Debattenraum schaffen müsse, von Dynamik, von den riesigen, straff aus gerichteten Arbeitstischen der alten Zeit – und legeren Lounge-Einrichtungen der neuen Zeit.

In den jüngeren Bekanntmachungen zur Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird die Staatsbibliothek nicht einmal mehr erwähnt, nur noch registriert, dass ihr Vertreter Achim Bonte Teil des neuen, gemeinsamen Vorstands der SPK sein soll. Sie gilt seit dem Gutachten des Wissenschaftsrats von 2020 als vorbildlich aufgestellt, als Musterfall einer effizient, nachhaltig und auf Ergebnisse aus gerichteten Institution, der nur in Details reformbedürftig sei. Bontes Blick scheint selbstkritischer, vielleicht auch deswegen, weil er sich wie weite Teile der interessierten Öffentlichkeit fragt: Ist das Lob des Wissenschaftsrats für „die Stabi“ nicht vor allem eine Kritik an der damaligen Leitung der Staatlichen Museen gewesen, nicht aber Resultat eines wirklich kritischen Blicks? Zwar hat die Staatsbibliothek durchaus gezeigt, dass eine zentrale Hauptverwaltung die Effizienz der Abteilungen nicht verhindert.

Auch deswegen wohl wird an keiner Stelle mehr Autonomie für die Abteilungen der Staatsbibliothek gefordert – die Abteilungen der Staatlichen Museen dagegen verlieren nun im Namen der hoffentlich die Effizienz steigernden Autonomie ihre eigen ständige Zentrale, die Generaldirektion. Während also die Staatsbibliothek weiter ein eigenes Schiff im Verband der Stiftung Preußischer Kultur besitz bleibt, werden die Museen zerlegt in einen weit aufgesplitterten Unterverband aus diversen „Clustern“. Während die Staatsbibliothek ihre seit 1810 gewachsene Einheitlichkeit verteidigen konnte, und zwar gerade unter der Behauptung, so könne flexibel auf die Anforderungen der neuen Zeit reagiert werden, wird in den Museen die eben falls seit mehr als 150 Jahren durchaus bewährte Verwaltungsstruktur unter der Behauptung aufgebrochen, sie sei nicht mehr zeitgemäß. Dabei hat ihre 1824 eingerichtete Generaldirektion den Auf stieg der damaligen Königlichen Museen zu Weltgeltung, ihren Wiederaufbau nach 1945 in West- und in Ost-Berlin, die Wiedervereinigung nach 1990 durch aus erfolgreich organisiert, hat sich im Überblick über die Geschichte bemerkenswert flexibel gezeigt.

... nicht nur die Staatlichen Museen planen atemberaubend lange Sanierungszeiten!

Wo also liegt der Unterschied zwischen Staatsbibliothek und Staatlichen Museen? Bonte umgeht die Frage höflich, verweist auf Funktion der Bibliothek als Informations- und Wissensorganisatorin, auf ihre breiteren Nutzerzahlen, auf die stärkere technische Orientierung der Bibliotheksarbeit. Doch Bildungs- und Wissensvermittler waren und sind Museen traditionell auch, sie ziehen ein Millionenpublikum an, und wer die systematischen Sammlungen etwa des Ethnologischen Museums, der archäologischen Museen, des Kunstgewerbemuseums oder selbst der Gemäldegalerie betrachtet, findet den Vergleich zur Methodik von Bibliotheken nicht so fern. Eigentlich könnten Museen und die Staatsbibliothek weit über den Bereich der Bibliothekskataloge hinaus auch ihre Bestandsysteme aufeinander abstimmen, die Forschung wäre begeistert.

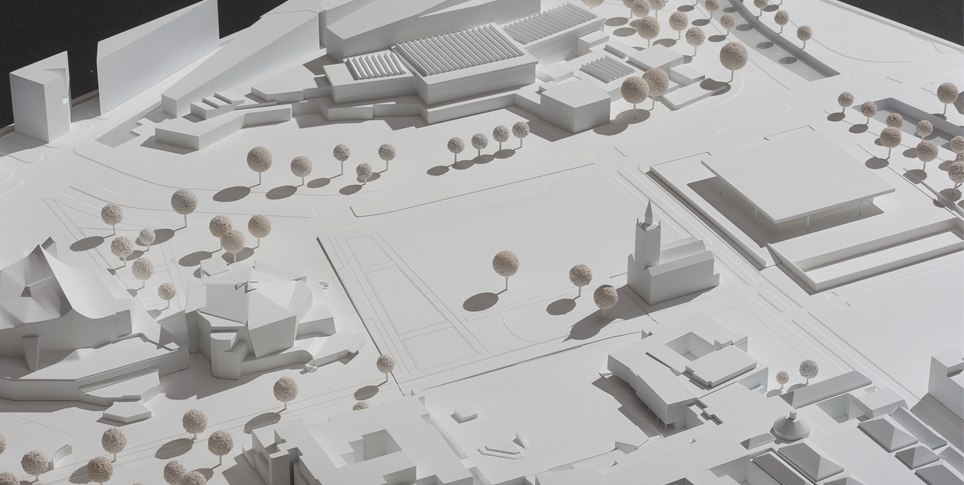

Es stellt sich also die Frage: Profitiert die Staatsbibliothek mit ihrem Anspruch, als Gesamtinstitution autonom agieren zu können, nicht zerlegt zu werden in „Cluster“, nicht zuletzt davon, dass sie im Windschatten der Debatten um die angebliche Unflexibilität der Museen segelt? Das wird sich zeigen bei den Sanierungsplanungen für die Neue Staatsbibliothek am Kulturforum. Auch hier ist Bonte Erbe eines bereits seit den 1990ern in den Bau und Bibliotheksverwaltungen entwickelten Konzepts, für das seine Vorgängerin, Barbara Schneider-Kempf, vor drei Jahren den möglicherweise entscheidenden Architekturwettbewerb initiierte. Gewonnen wurde er von dem Hamburger Büro gmp mit einem Entwurf, das weit ausgestreckte Foyer des Riesenbaus in zwei Teile zu gliedern: Der eine Teil soll weiterhin als Hauptzugang zu den Lesesälen dienen, der andere künftig als öffentliche Passage zwischen Potsdamer Platz und Kulturforum.

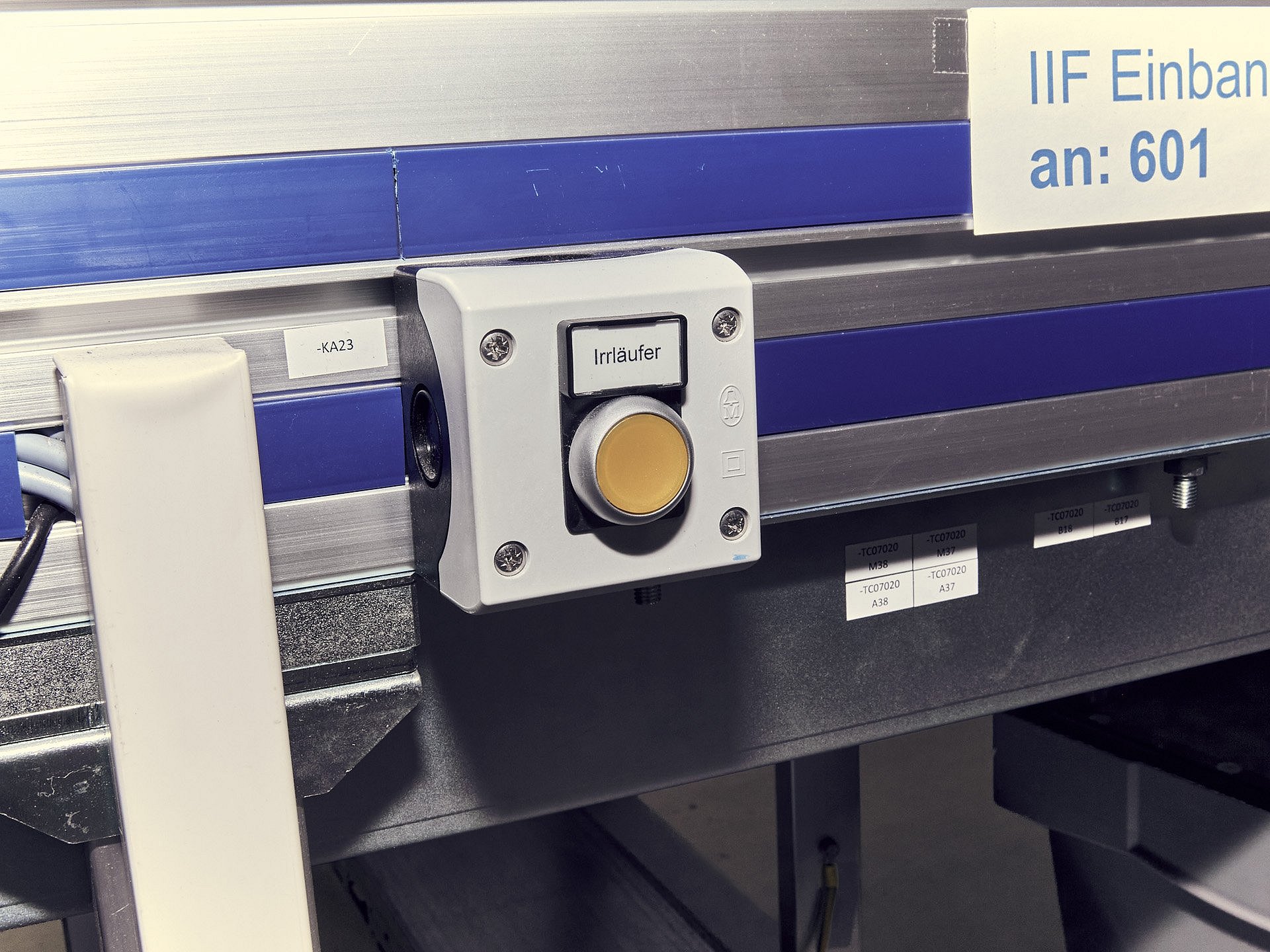

Die Vorbehalte sind dennoch erheblich: Der Denkmalschutz für das Gebäude gilt auch hier, die das Urheberrecht haltenden Erben jener Künstler, die diesen Raum in den 1970erJahre schufen, dürften ihre Vorstellungen mitteilen, nicht zuletzt die Bibliothekstechniker haben Fragen – steht doch das funktionale Rückgrat der Stabi, die Buchtransportanlage, genau quer zu dieser Passage. Vor allem aber: braucht die Stabi nicht genau diesen Raum, um mehr Arbeitsplätze für Nutzerinnen und Nutzer anbieten zu können? Schließlich hat der Berliner Senat in den 1990erJahren den einzigen sinnvollen Erweiterungsraum, der für die Staatsbibliothek zur Verfügung stand, dem Neubau eines damals modischen und längst bankrottgegangenen Musical-Theaters geopfert. Einer der vielen städtebaulichen und bildungspolitischen Kurzschlüsse jener Jahre, vergleichbar dem Neubau der Gemäldegalerie in einem Winkel des Kulturforums, dem beständigen Aufschieben der Sanierung des Märkischen Museums, der Museen in Dahlem, des Neubaus für die Berliner Zentral- und Landesbibliothek.

Bonte muss jetzt also in aller verteidigten Autonomie einen Ausweg finden für die kommende Not: In der Neuen Staatsbibliothek werden auf Jahre hinaus – nicht nur die Staatlichen Museen planen in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz atemberaubend lange Sanierungszeiten! – alle Arbeitsplätze entfallen. Ersetzt werden sollen sie durch die an deren Bibliotheken Berlins und ein flexibles Aus leih und Verteilsystem. Aber auch diese Bauten sind chronisch überfüllt. Stellt sich die Frage, ob nicht die nun leer fallenden Kaufhäuser angemietet werden könnten? Die Geschichte der Staatsbibliothek im digitalen Zeitalter braucht erstaunlicher Weise zunächst einmal eine Antwort auf eine ganz und gar analoge Frage.

Bode-Museum

Darf ich bitten?

Von Rüdiger Schaper

Wenn die Museumsinsel keine Insel wäre, sondern ein Schiff, dann wäre das Bode-Museum der Bug. Der nautische Vergleich ist gar nicht so abwegig, schließlich handelt es sich bei den Staatlichen Museen zu Berlin zweifellos um einen Riesentanker. Und gleicht nicht jedes Museum einer Arche Noah, die materielle Werte und Weltwissen bewahrt in mehr oder weniger exemplarischen Objekten?

Der etwas massig geratene Bau des ehemaligen Kaiser-Friedrich-Museums hat zugleich etwas Abweisendes wie Einladendes. Ist erst einmal die Schwelle überwunden, findet man sich in einem Parcours wieder, der viel über deutsche Geschichte, Religion und Kunstgeschichte im Allgemeinen verrät. Es springt ins Auge, wie sich Preußens militärische Gloria hier feiert. Und wie sich dabei erweist, dass dies alles nichts ist ohne den geliehenen Glanz der italienischen Renaissance, die im Übrigen selbst eine politisch schwere, von Kriegen durchzogene Epoche war. Leonardo da Vinci entwarf auch neue Waffensysteme und Festungen.

Die Basilika im Bode-Museum gehört zu den schönsten Museumsräumen der Stadt, so luftig und licht. Und auch so leer. Dieses Museum verführt zum Träumen. Könnte man einmal selbst Kurator sein – ich würde eine Ausstellung mit all den Tänzerinnen und Madonnen machen, die an ihren diversen Plätzen hier darauf warten, aufgefordert zu werden. In jedem Fall aber würde ich Canovas Tänzerin, eine Skulptur des 19. Jahrhunderts, zentral in der Basilika präsentieren, allen Besuchern und Besucherinnen zum Gruß. Auf dass sie sich in dem labyrinthischen Haus aufs Schönste verlieren und verlieben.

Bei der sienesischen Madonna der Verkündigung, einer lebensgroßen Figur aus Nussbaumholz anno 1420, war es mit mir schon vor Jahren geschehen. Und diese Liebe hält. Ihre schlanke Gestalt, das orangene Gewand, der überraschte, prüfende Blick, die offenen Augen … ja, der Engel fehlt, der die unglaubliche Nachricht überbringt. Sie steht allein, und der Ernst der Situation wird mit dem Hinweis überspielt, dass es sich hier um die „Easyjet-Madonna“ handele, wegen ihrer Farbigkeit. Nun, ihretwegen würde ich schon irgendwohin fliegen, und in ihre Heimat sowieso.

Das Bode-Museum ist ein Ort der Italiensehnsucht. So freundlich lächelt die Heilige Dorothea aus Florenz, anno 1500, in einer Nische der Basilika. Es zeigt sich in diesem Haus aber auch die ganze Härte und Unmenschlichkeit christlicher Bildsprache: ein Heiliger ohne Kopf, verzerrte Schmerzensmänner, Märtyrerinnen. Raum 141 sollte man sich da genauer anschauen, die romanischen Bildwerke. Da steht ein Engel vom Heiligen Grab, ein Kölner Arbeit um das Jahr 1170, und recht glücklich sieht er nicht aus. Was hat er im Blick, was weiß er, was wir nicht wissen? Sie hängt in der Ecke, aber sie beherrscht diesen Raum: die Madonna Sedes Sapentiae, Sitz der göttlichen Weisheit, eine Klosterarbeit aus Arezzo um 1200. Hundert Jahre später wurde hier der Dichter Francesco Petrarca geboren, aber diese Madonna spricht eine dunklere Sprache. Ihr Blick ist wie ein Bannstrahl, das längliche Gesicht verrät noch byzantinischen Einschlag. Man fühlt sich wie hypnotisiert vor dieser Skulptur. Die über vier hundert Jahre jüngere spanische Mater Dolorosa mit ihren aufgemalten Tränen oder die fröhlich musizierenden Barockengel an anderer Stelle – sie scheinen einer anderen Religion anzugehören.

Im Bode-Museum gibt es noch einige Lieblings stücke mehr, die ich gern besuche, zum Beispiel den kleinen Gottvater auf der Weltkugel, eine bayerische Arbeit um das Jahr 1760, eines der jüngeren Werke im Haus. Er erinnert mich an den hart arbeitenden Sisyphus und seinen Stein, der sein Schicksal ist. Und mir kommt auch Alexander von Humboldt in den Sinn, das Denkmal vor der Humboldt Universität Unter den Linden, da sitzt der Forscher auch mit einem Globus. Allerdings wirkt der preußische Weltreisende ungleich größer im Verhältnis zur Weltkugel als jener alte Mann aus Ton, der sich mit Mühe auf dem blauen Ballon hält.

Von den Tänzerinnen, den bewegten Gestalten war schon die Rede. Dazu gehört die bronzene Hekate, die griechische Göttin des Wandels und des Übergangs, aus Norditalien, um 1500. Sie schreitet munter aus, ihr Kopf hat drei Gesichter – die verschiedenen Lebensalter. Sehr elegantes Auftreten hat auch die österreichische Maria um 1720 aus Lindenholz, lebensgroß, zu schön eigentlich, zu schick gekleidet für ihre biblische Rolle. Man sieht auch wieder, wie sehr sich das Christliche auf das Antike bezieht, woher die Figuren und ihre Geschichten kommen. Dazu genügt ein Blick in die Abteilung der byzantinischen Kunst im Bode-Museum. Byzanz als splendide Verbindung zwischen dem alten Griechenland und Rom bis zur Romanik und Renaissance.

...man sieht, wo ein Künstler wie Günther Uecker seine Inspiration fand...

Das ist nun die europäische Perspektive. Sie lässt sich verschieben, mit Gewinn: „Unvergleichlich. Kunst aus Afrika im Bode-Museum“ hieß eine Ausstellung 2017. Aus den außereuropäischen Sammlungen der Staatlichen Museen kamen Werke auf die Museumsinsel. Im Kulturbetrieb ist gern von „Dialog“ und „Diskurs“ die Rede. Dies hier war eine Konfrontation, eine Gegenüberstellung: Eine sogenannte Kraftfigur aus dem Kongo mit genageltem Oberkörper (man sieht, wo ein Künstler wie Günther Uecker seine Inspiration fand) und eine süddeutsche Schutzmantelmadonna hatten sich viel zu sagen. Das galt für viele Objekte, die hier zusammentrafen.

Da war dann auch wieder jener Engel vom Heiligen Grab, der sich neben einem Luba-Hocker aus dem Kongo mit Ahnenfiguren wiederfand. Und eine Bronze aus Benin mit einem abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers aus belgischem Eichenholz. In diesem Paar lag versteckt die ganze fürchterliche Kolonialgeschichte. Warum werden diese Begegnungen zwischen europäischen Werken und afrikanischer, asiatischer, ozeanischer Kunst nicht regelmäßig organisiert? Die Staatlichen Museen sollten sich hier öffnen. Der Gewinn ist nicht nur politisch, sondern auch von ästhetischer Qualität. Das kann im Humboldt Forum geschehen, aber gut und gern noch im Bode-Museum. Denn es war hier Ziel von Anfang an, Malerei und Skulptur zu integrieren. Also lassen sich auch unterschiedliche Hemisphären zusammenbringen, im Wechsel und temporär. Das schafft Bewegung und führt auch wieder zu der Idee, die Basilika zum Tanzen zu bringen.

Sicher gibt es kuratorische Einwände und bürokratische Hürden. Doch das Selbstverständnis der Staatlichen Museen ändert sich allmählich, wie man im Keller des Bode-Museums sieht. Dort wird, wie es im Titel der Ausstellung heißt, „Klartext“ gesprochen, die Geschichte des Museums erzählt und auch nicht verschwiegen, dass Museumsdirektor Wilhelm von Bode zu antisemitischen Ausfällen neigte. Interessant ist dabei: das 1904 eingeweihte Kaiser-Friedrich-Museum wurde 1956 in der DDR in Bode-Museum umbenannt. Damit stellt sich auch die Frage einer neuen Namensgebung.

Aber das betrifft die gesamte Stiftung Preußischer Kulturbesitz und nicht allein das Museum an der Spitze der Museumsinsel in der Spree, das sich eingangs als Panzerkreuzer darstellt, im Innern zuweilen auch als eine liebliche Barke.