Mai 2016. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verkündet, dass die Sammlung des Teheraner Museums für Zeitgenössische Kunst (TMoCA) in Berlin gezeigt werden soll. Noch nie sei ein westliches Museum in der Lage gewesen, die im Iran gesammelte, weitestgehend verborgene europäische und amerikanische Moderne zu zeigen und sie iranischer Kunst gegenüberzustellen, erklärt Stiftungspräsident Hermann Parzinger. Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will „Freiräume im vorpolitischen Raum“ schaffen, die Kulturstaatsministerin Monika Grütters spricht von einem „starken kulturpolitischen Signal“. Sieben Monate später bleiben die Wände in der Wandelhalle der Gemäldegalerie leer, der Iran hat für die Kunstwerke keine Ausfuhrgenehmigung erteilt, die SPK muss die Schau absagen, das Projekt ist geplatzt. Was bleibt von diesem Vorhaben, welche Lehren lassen sich für den Kulturaustausch mit „schwierigen“ Ländern daraus ziehen?

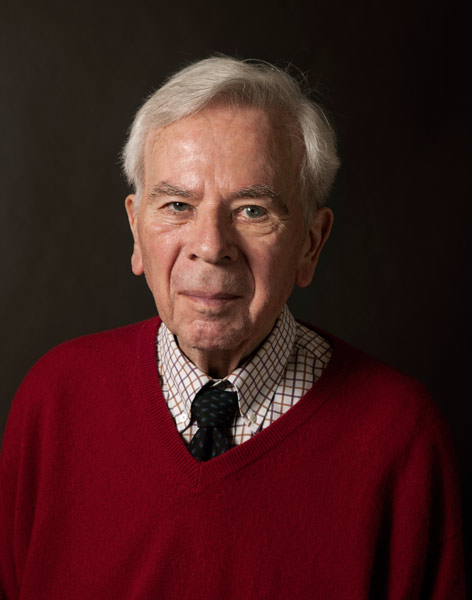

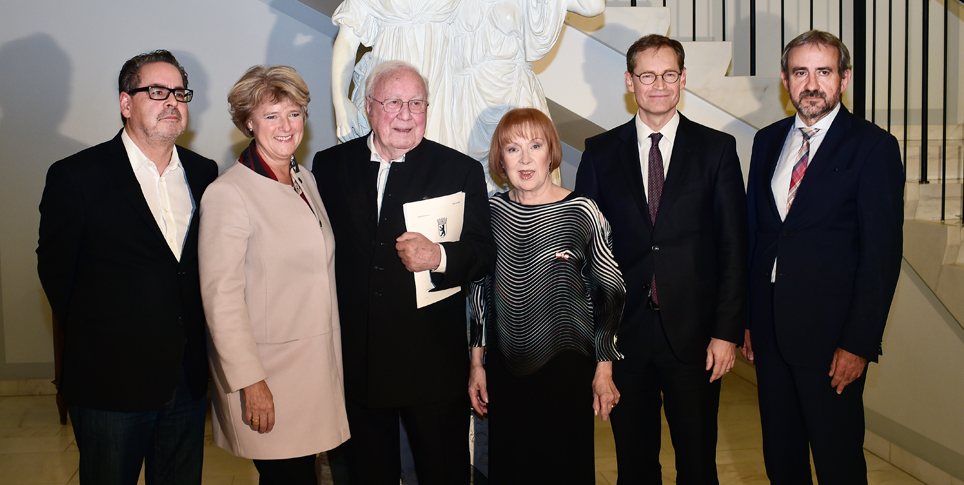

Hermann Parzinger

Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Herr Parzinger, als Sie die Schau absagen mussten, ließen die Kritiker nicht lange auf sich warten, die immer schon wussten, dass man mit dem Iran keine Abkommen schließen sollte. Waren Sie wirklich zu blauäugig oder was haben Sie aus diesem Projekt gelernt?

Parzinger: Es war die Mühe wert. Wenn man komplexe Projekte mit „schwierigen“ Ländern macht, gibt es immer ein Risiko. Dennoch muss man sie angehen. Ich für meinen Teil habe viel über die inneren Mechanismen des Iran gelernt. Als es um die Ausfuhrgenehmigung für die Werke ging, wollte im Iran niemand die politische Verantwortung übernehmen. Trotzdem gab es eine starke Fraktion, die eine Zusammenarbeit mit Deutschland und Italien, wohin die Ausstellung nach der Berliner Station gehen sollte, befürwortete. Positiv war auch, dass viel über das Teheraner Museum, die Sammlung und den Umgang mit ihr bei uns diskutiert wurde. Welches Ausstellungsvorhaben der letzten Jahre hat Deutschland derart in Atem gehalten wie dieses? Und wenn schließlich im Frühling 2017 die für Berlin geplante Schau unter dem Titel „The Berlin-Rome-Travellers“ im TMoCA gezeigt wird, dann ist das doch eigentlich ein schönes Ergebnis.

Johannes Ebert

Generalsekretär des Goethe-Instituts

Welche Erfahrungen haben Sie für das Goethe-Institut gemacht, Herr Ebert?

Ebert: Das Gesamtpaket, das SPK, Goethe-Institut und Auswärtiges Amt vereinbart hatten, war für mich extrem interessant. Wir hatten die Möglichkeit, seitens des Goethe-Instituts ein zeitgenössisches Programm zu organisieren, das am Ende ja auch stattfand – leider ohne die Ausstellung. Und trotzdem haben wir über die iranische Moderne gesprochen und wie dieses Museum überhaupt entstanden ist.

Wir haben 25 Veranstaltungen mit Literatur, Musik, Philosophie, Film und anderen Sparten mit hervorragender Resonanz organisiert. Natürlich haben wir uns am Anfang überlegt, ob wir in das Projekt einsteigen oder nicht, aber ich glaube, dass der Kulturaustausch für die Verständigung zwischen Gesellschaften und Zivilgesellschaften extrem wichtig ist, daher haben wir positiv auf die Initiative der SPK reagiert.

Das Goethe-Institut ist ja in vielen aus unserer Perspektive „schwierigen“ Ländern tätig – in Afghanistan, in Ägypten, in der Türkei. Gerade dann, wenn es irgendwo besonders schwierig ist, ist das Goethe-Institut besonders wichtig, weil wir einen Freiraum bieten, auf den sich die Künstler und Kulturschaffende vor Ort verlassen. Klar, manchmal geht etwas schief. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nichts daraus lernt und man sich nicht näher kommt.

Da bin ich sehr bei Hermann Parzinger. In Deutschland hat man mitbekommen, wie breit und zeitgenössisch und jung diese iranische Kulturszene ist. Und umgekehrt empfanden es die iranischen Künstler als ungemein positiv, dass ihre Arbeit hier auf so großes Interesse stößt und offen über vieles diskutiert wurde. So konnten wir eine Glaubwürdigkeit entwickeln, die für unsere Arbeit wichtig ist. Für uns war das Kulturprogramm auch ohne die Ausstellung ein Erfolg. Und wenn man mich persönlich fragt: Ich würde alles genau wieder so machen

Farhad Payar

Journalist und Schauspieler

Was hat denn die Debatte um die Ausstellung im Iran ausgelöst?

Payar: Alles im Iran ist politisch, auch die Kunst. Selbst die Kleidung der Menschen. Am Anfang war ich darum sehr skeptisch und habe nicht geglaubt, dass das klappt. Dennoch fand ich es gut, dass überhaupt der Versuch unternommen wurde, die Sammlung nach Deutschland zu holen. Auch wenn die Ausstellung nicht zustande kam, so gibt es doch kein Event, keine hochkulturelle oder künstlerische Aktivität, die das Kulturschaffen im Iran so in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt hat, wie dieses Projekt. Iranische Künstler haben mir gesagt, dass sie das erste Mal wieder die Möglichkeit hatten, zu sagen, was sie denken. Und alle haben davon profitiert: Die Reformer haben gezeigt, dass sie Verbündete im Ausland haben. Die Hardliner konnten beweisen, dass sie eine solche Unternehmung auch stoppen können.

Und die Bundesrepublik hat gezeigt, dass sie nicht nur an wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Iran interessiert ist. Nicht zuletzt hat auch das TMoCA profitiert, denn noch nie hat es einen solchen Aufwind bekommen wie in diesem halben Jahr. Jetzt habe ich gelesen, dass vor einigen Monaten eine Delegation des iranischen Parlaments dort war, um sich zu überzeugen, ob die Werke auch gut behandelt werden. Die einzigen, die zu kurz kamen, sind die die Kunstliebhaber in Berlin und Rom, die die Werke gern gesehen hätten.

Ein Ergebnis der Debatte, Herr Parzinger hatte es angesprochen, war ja, dass die Schau, so wie sie für Berlin geplant war, in Teheran zu sehen war. Wie waren die Reaktionen?

Payar: Nach offiziellen Angaben haben innerhalb der ersten zehn Tage 15.000 Menschen die Ausstellung besucht. Ein Riesenerfolg!

Im Iran gibt es Menschen, die modern denken, auch wenn die moderne Kunst kaum Beachtung findet. Hier ist durch die Ausstellung etwas ausgelöst worden, das längerfristig positiv ist: Die iranische Gesellschaft wird anders und differenzierter wahrgenommen.

Parzinger: Ich habe gehört, dass viele Deutsche, die in der Zwischenzeit in den Iran gefahren sind und sich nicht unbedingt für zeitgenössische Kunst interessieren, jetzt das TMoCA sehen wollen und nicht nur archäologische Fundplätze. Auch so ein Effekt! Ansonsten stimme ich völlig zu: Entscheidend an Kulturpolitik ist doch, dass Kunst etwas auslöst, das Denken verändert. Insofern kann ich im Rückblick nur sagen: Es wäre toll gewesen, wir hätten die Ausstellung zeigen können, aber was allein schon das Vorhaben bewirkt hat, war alle Mühen wert.

Sie alle sind sich einig, dass Kulturaustausch mit „schwierigen“ Ländern nützlich sein kann. Hierzulande gibt es nicht wenige Stimmen, die immer wieder davor warnen, egal ob es um Aserbaidschan oder China geht. Immer wieder heißt es, der Westen würde seine Werte aufgeben, wenn er mit Diktaturen zu eng kooperiert. Westlichen Ausstellungsmachern wurde gar vorgeworfen, sie würden moralische Aspekte für künstlerische Erfolge außer Acht lassen. Ist das eine Debatte aus der „europäischen Sofaecke“, wie es Außenminister Steinmeier mal formuliert hat?

Ebert: In vielen Ländern weiß man sehr viel über uns, aber wir wissen ganz wenig über sie. In Bezug auf den Iran hat Jürgen Habermas von dieser Asymmetrie der Wahrnehmung gesprochen. Wenn wir Kulturaustausch nur noch mit Ländern machen, die die gleichen Werte teilen wie wir, dann bleiben bald nicht mehr so viele übrig. Deshalb müssen wir den Austausch suchen, ohne dabei unsere Werte zu relativieren. Wir haben unsere Position, unsere Haltung, aber wir bekehren nicht.

Mit unserer Auswahl an Künstlern zeigen wir ja, wofür Deutschland steht. Und dann führen wir eine Diskussion, die auch widersprüchlich sein kann. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt, sondern befinden uns mitten in der Globalisierung. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Deutschland seine Positionen deutlich macht. Kulturarbeit hat den Vorteil, dass man in einem Bereich arbeitet, in dem man auch mal in Extreme gehen kann, ohne dass gleich eine diplomatische Krise entsteht. Internationaler Kulturaustausch war nie so wichtig wie in dieser Zeit.

Sehen Sie das ähnlich, Herr Parzinger?

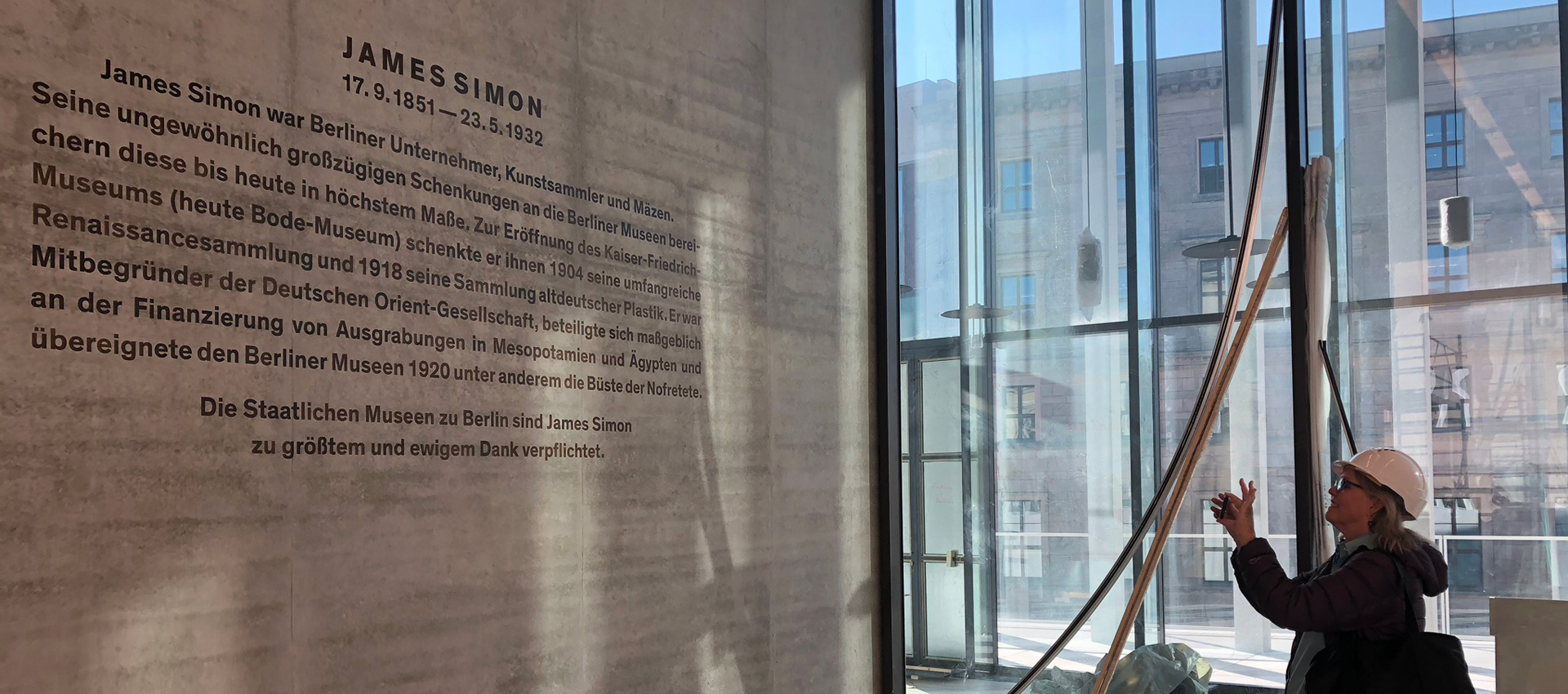

Parzinger: In gewisser Weise schon. Internationale kulturelle Zusammenarbeit hat für die SPK schon immer eine Rolle gespielt. Wir sind ja ein Universalmuseum und eine Universalbibliothek mit Sammlungen aus allen Kulturen, von allen Kontinenten, aus allen Zeiten. Da stellt sich immer die Frage: Wie gehen wir mit Herkunftsländern, Herkunftskulturen, Herkunftskontexten um? Wie sind die Objekte nach Berlin gekommen? Was folgt daraus für die Zusammenarbeit? Hier geht es nicht nur um Provenienzforschung und Restitution, sondern vor allem darum, die kulturelle Überlieferung zu einer Grundlage einer intensiven Zusammenarbeit zu machen.

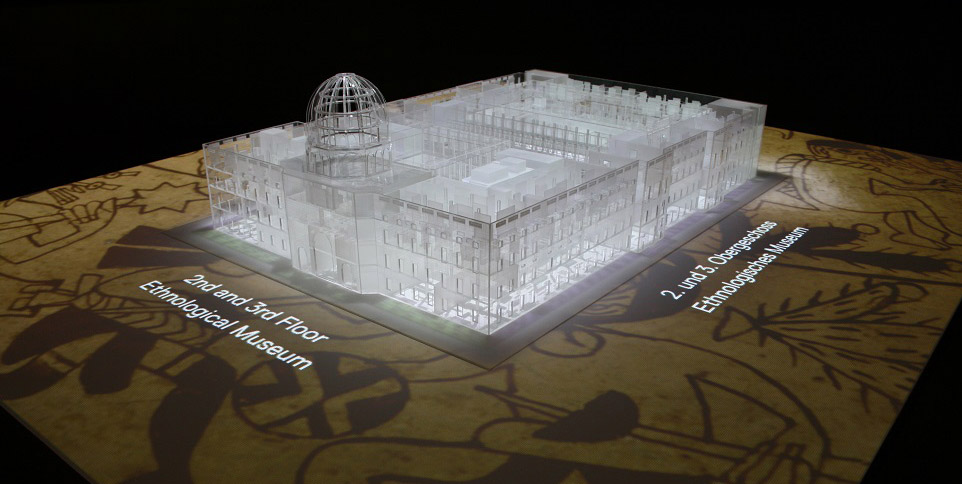

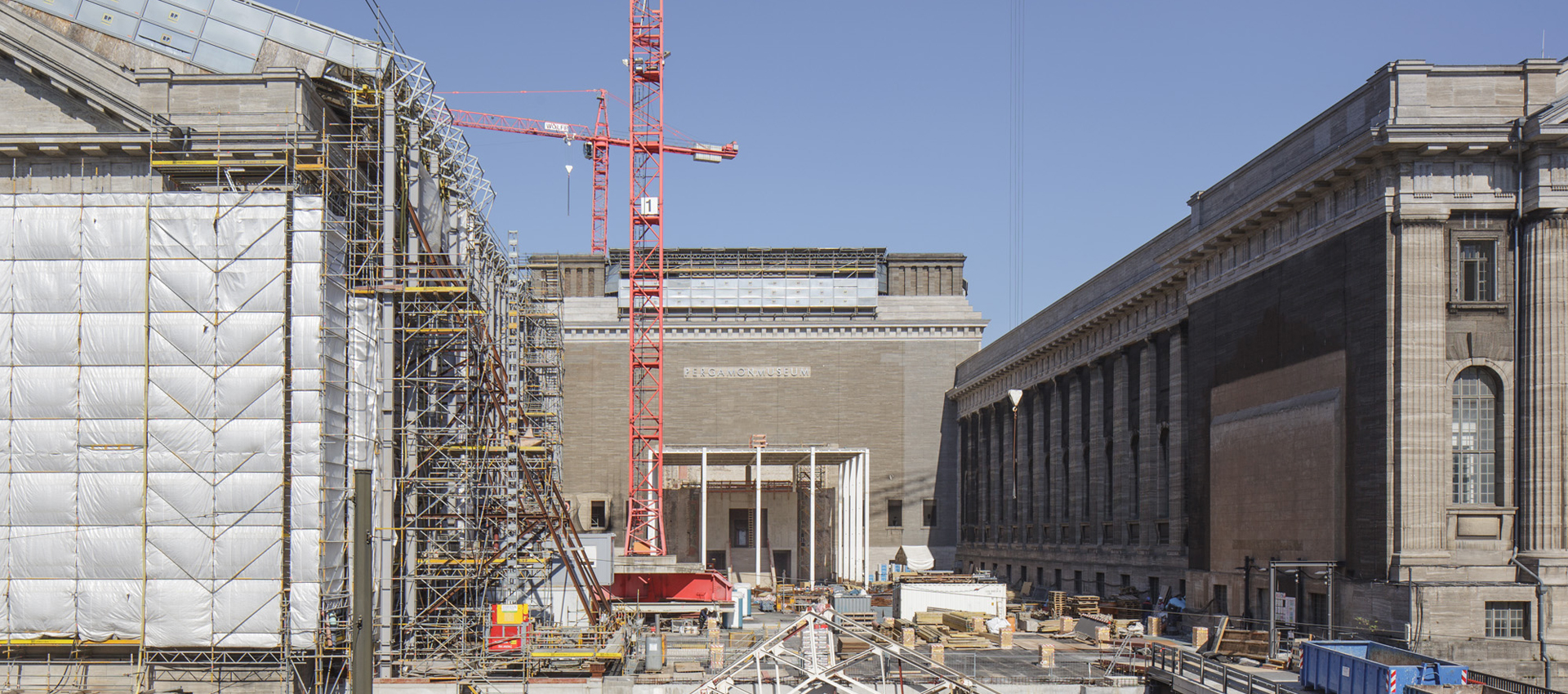

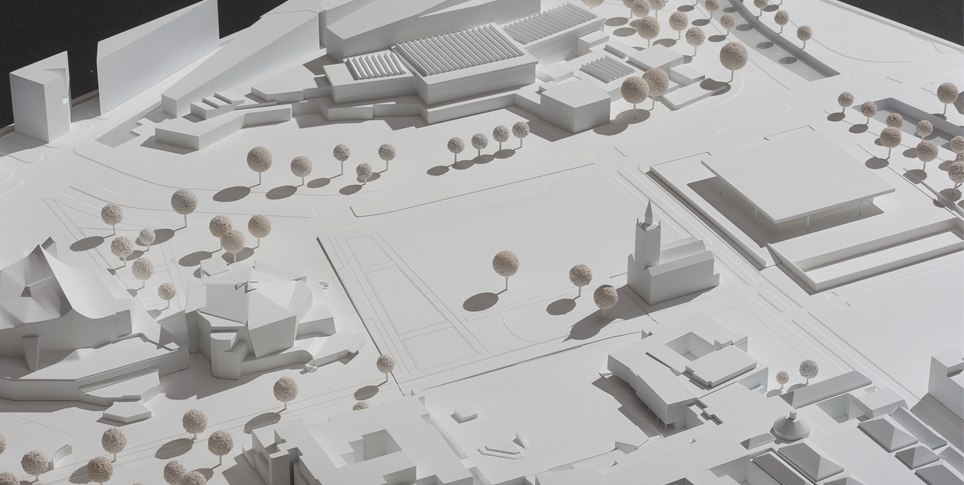

Das Primäre ist doch, dass man mehr übereinander weiß. Gerade bei Ländern wie dem Iran oder auch Russland, die mit Meinungsfreiheit anders umgehen als wir, kommt es darauf an, den Menschen andere Zugänge zu verschaffen. Und da kann die Auseinandersetzung mit Kulturgütern eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es geht mir nicht um eine Ausstellung X im Jahr Y in der Stadt Z, sondern um eine nachhaltige Entwicklung kultureller Beziehungen. Auch das Humboldt Forum steht für diese neue Perspektive, weil der Dialog mit den Herkunftsgesellschaften der rote Faden der Ausstellungen sein muss. Diese Form der Multiperspektivität ist einfach ein anderes Mittel der Zusammenarbeit, als wenn ich ein paar expressionistische Gemälde nach Tokio schicke.

Ebert: Die auswärtige Kulturarbeit hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Man ist schon lange weg von der reinen Präsentation deutscher Kultur. Heute fördern wir vor allem kulturelle Kooperationen. Oft geht es auch darum, mit Projekten in „schwierigen“ Ländern die kulturelle Infrastruktur, also örtliche Theater, Festivals oder Programmkinos, zu unterstützen.

Gibt es eigentlich im Kulturaustausch auch rote Linien? Die Teilnahme des Teheraner Museumsdirektors an einem Wettbewerb mit Holocaust-Karikaturen hatte ja das Ausstellungsprojekt hierzulande in schwere See gebracht. Er wurde abgelöst und durch einen anderen Verhandlungspartner ersetzt. Wie weit können Sie gehen?

Ebert: Eine rote Linie ist für uns, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Partner gefährdet sind. In der Elfenbeinküste haben wir vor anderthalb Jahren eine Kollegin bei einem Terroranschlag verloren. Ihr zu Ehren stiften wir jetzt den Henrike-Grohs-Preis für afrikanische Künstlerinnen und Künstler. Solche Gefährdungen haben zugenommen und ich bin als Generalsekretär immer wieder damit konfrontiert. Jedes Mal wenn es in Kairo oder Istanbul einen Anschlag gibt, stellt sich mir die Frage: Ist unseren Leuten etwas passiert? Inhaltlich gibt es aber nur wenige rote Linien. Der Fall des Teheraner Museumsdirektors Mollanoroozi wäre aber ein Beispiel, das war für uns nicht hinnehmbar …

Parzinger:… ja, Majid Mollanoroozi hat die Grundfesten unseres Selbstverständnisses berührt. Die Leugnung des Holocaust oder der Versuch, dessen Opfer lächerlich zu machen, ist für uns nicht hinnehmbar. Das verurteilen wir scharf. Solche Personen können für uns dann keine Partner mehr sein. Ich verlange von meinen Partnern Respekt. Den gewähre ich umgekehrt ja auch.

Der Iran hatte Ihren Protest, Herr Parzinger, damals gehört, und Mollanoroozi zurückgezogen. War das eine überraschende Geste, Herr Payar?

Payar: Nein, weil die Regierung die Ausstellung ja wollte. Es war ein gutes Zeichen von Ihrer Seite, dass Sie darauf gedrungen haben, Mollanoroozi abzulösen. Gleichzeitig soll man sich nicht täuschen. Das iranische Regime, das eigentlich gegen jede Form von westlicher Lebensweise wettert und gleichzeitig alles genießt, was aus dem Westen kommt – von medizinischen Geräten bis zur Gegensprechanlage –, wird den Museumsdirektor natürlich nicht hart anfassen, denn er handelt ja in seinem Sinne. Der Westen wird mit den politisch Verantwortlichen in Teheran nie übereinstimmen, deshalb ist der Austausch auf einer Metaebene so wichtig. Die iranische Opposition und regimekritische Künstler haben durch das Ausstellungsprojekt Aufwind bekommen und konnten ihr Gesicht zeigen. Das war eine gute Sache.

Immer wieder wurde bei dem Projekt darauf hingewiesen, dass es sich um eine Kooperation zwischen der Berliner Nationalgalerie und dem TMoCA handelt. Wie kann man bei solchen Verbindungen verhindern, dass nicht doch ein ungeliebtes Regime profitiert?

Parzinger: Es war eine Zusammenarbeit zwischen zwei Museen. Museumsleute überall auf der Welt teilen gemeinsame Werte. Das Interesse für Kunst verbindet sie. Natürlich brauchte man auch bei diesem Projekt die Rückendeckung der Politik, aber ich habe mich immer gegen den großen Staatsakt gewehrt. Oft musste ich an die Ausstellung „Die Kunst der Aufklärung“ denken, die wir gemeinsam mit Dresden und München konzipiert hatten und die 2011 in Peking mit großem Bahnhof eröffnet wurde. Als der damalige Außenminister Westerwelle gerade erst ins Flugzeug gestiegen war, wurde Ai Wei Wei verhaftet. Auch da habe ich die Ausstellung gegen jede Kritik verteidigt. Aber weil die Eröffnung ein solch staatstragender Akt war, wirkte im direkten Anschluss daran die Verhaftung des Künstlers umso gravierender.

Ebert: Ich denke, dass in der Zusammenarbeit entscheidend ist, welche Partner wir auswählen. Natürlich setzen wir auf kritische und innovative Leute, die am besten außerhalb der Regierung und deren direkten Einflussnahme stehen. Es gibt aber auch in den sogenannten Apparaten oft Menschen, die Veränderung wollen. Wenn man mit den Behörden zusammenarbeitet, kann man manchmal die Spielräume ausweiten. Man kann gewissermaßen an die „rote Linie“ gehen. Als ich in Kairo gearbeitet habe, war mir immer wichtig, auch über schwierige Fragen Diskussionen zu initiieren, denn nur so kann sich dann ein Verständnis der Position des anderen entwickeln. Diese Grenzen sind oft fließend und Kultur ist auch hier eine wichtige Plattform des Austauschs. Manchmal ist einem in solchen Situationen aber auch mulmig zumute.

Parzinger: Kulturmacher sollen Kulturpolitik machen, nicht Weltpolitik. Dann ist die Vereinnahmung schnell da oder man scheitert sofort.

In der Kulturpolitik ist ja manchmal mehr möglich als in der Politik selbst. Beispiel Russland.

Parzinger: Was wir derzeit dort machen, ist geradezu antizyklisch zu den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen. Wir haben mehr Projekte denn je, allein drei Ausstellungen mit unseren Altbeständen sind in Vorbereitung. Natürlich wissen wir immer noch nicht, wo sich all unsere Schätze in Gänze befinden, aber es gibt jetzt doch die Chance, beispielsweise Donatello-Skulpturen und -reliefs aus dem Bode-Museum oder den Goldfund aus Eberswalde aus dem Museum für Vor- und Frühgeschichte zu erforschen und zu restaurieren. Dass uns die russische Seite hier mit einbezieht, zeigt, dass auch unseren Kollegen dort eine Zusammenarbeit wichtig ist. Durch die Arbeit ist viel Vertrauen entstanden und dann steht eben schon mal auf einem Ausstellungsschild: Bis 1945 Staatliche Museen zu Berlin.

Nochmal zurück zum Teheran-Projekt. Wann werden wir die Sammlung in Berlin sehen?

Parzinger: Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wir haben immer noch Kontakte, es gab auch wieder Besuche unserer Verantwortlichen. Das Interesse ist nach wie vor sehr groß. Aber es bleibt die Frage: Wer entscheidet in Teheran? Es bräuchte jetzt eine Einladung und ein eindeutiges Zeichen der iranischen Seite, dann würden wir auf höchster Ebene noch mal hinfahren.

Payar: Die iranische Regierung steht jetzt in Ihrer Schuld. Das sollten Sie ausnutzen! In einer Sitzung des Kulturministeriums mit Galeristen und Fachleuten hat eine sehr berühmte Teheraner Galeristin und Gegnerin der Ausstellung gesagt: Wenn in Berlin nur zehn Bilder ausgestellt worden wären, hätten wir nichts dagegen gehabt. Zehn Bilder könne man drangeben, dann sei der Schatz bei eventueller Nichtrückgabe nicht leer. Vielleicht macht die SPK einfach eine Ausstellung in drei Schüben, mit jeweils 20 Werken der unabhängigen iranischen Künstler.