Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Reformfieber. Autonomie der Häuser, starker Verbund, Eigenverantwortung der Standorte. Das sind die Schlagworte, die in Papieren, Lenkungskreisen und Handlungsfeldern immer wieder aufscheinen. Aber geht es nicht um mehr? Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht es so: „Mit dieser grundlegenden Reform sollen die vielen Schätze der SPK noch besser zum Leuchten gebracht werden und die verschiedenen Einrichtungen noch deutlich attraktiver werden für ein breites und auch internationales Publikum“. Aber wie und was leuchtet an den Standorten Museumsinsel, Kulturforum und Dahlem jetzt schon und wie attraktiv sind die Angebote für ein Millionenpublikum?

Wir haben für den Jahresbericht 2022 Kulturkorrespondent*innen eingeladen, einen Tag lang Sehnsuchtsorte und Lieblingshäuser, Archiv, Bibliotheks- und Sammlungswelten zu durchstreifen. Vorgegeben haben wir wenig, wir wollten keine Hofberichterstattung, sondern Erkenntnis und Anregung. Jeder und jede sollte frei urteilen können. Die Bilder dazu stammen von Stefanie Manns, die sich allen drei Standorten fotografisch genähert hat.

Depots Museen Dahlem

Der Eisberg

von Thomas E. Schmidt

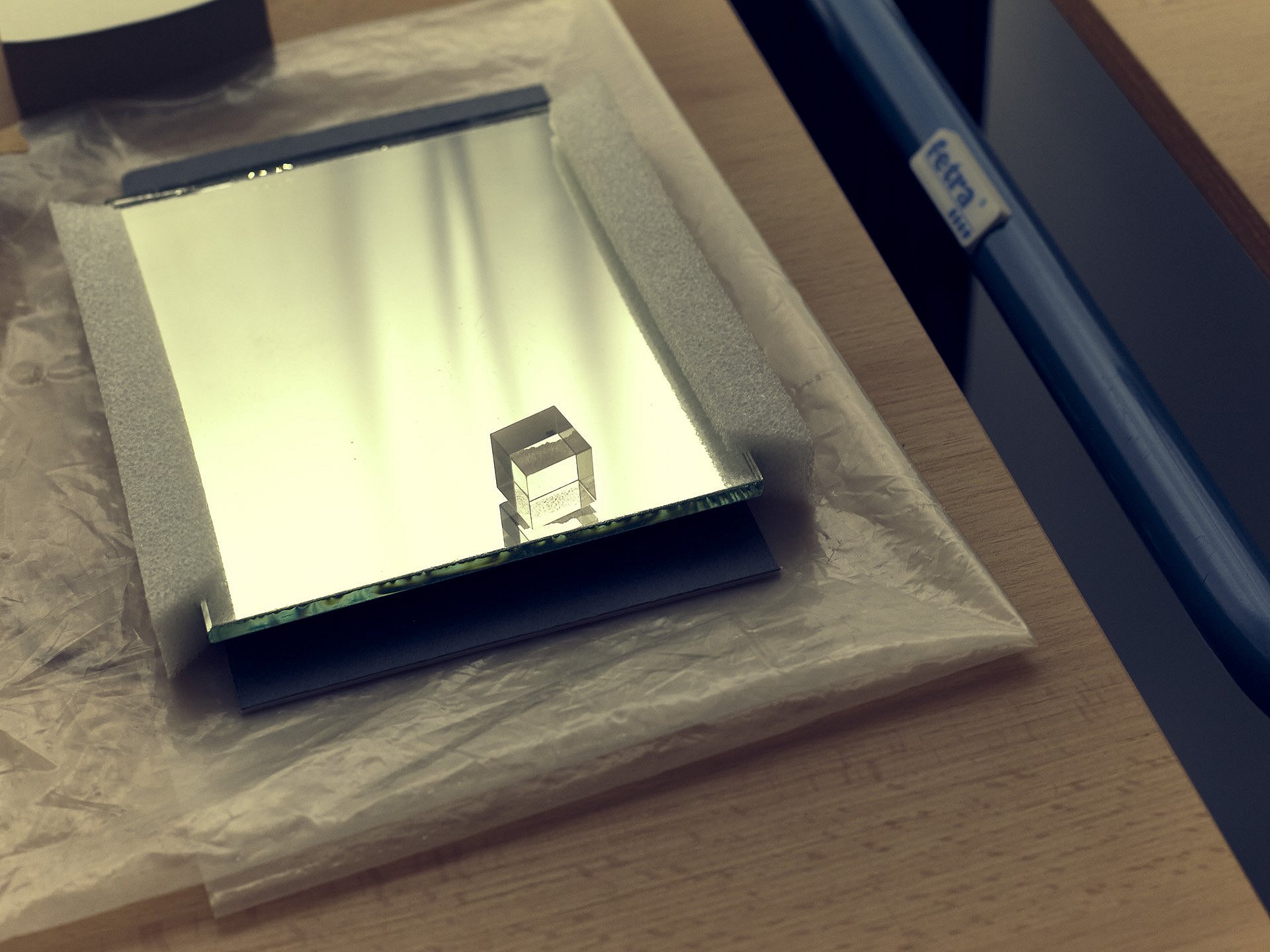

Ein leergeräumtes Museum zu durchschreiten hinter lässt eine eigene Art von Melancholie – so als hätte sich die Zeit am Ende etwas geholt, was zuvor mit großem Aufwand ihrem Einfluss entzogen worden war. Die Dahlemer Schausäle liegen verwaist. Nur die Haken, an denen seinerzeit die Benin-Bronzen angebracht waren, stecken noch in der Wand, während sich Vitrinen, die rätselhafte Schaumstoffkrümel beherbergen, in minimalistische Kunstinstallationen verwandelt zu haben scheinen.

Dort steht nun das Negativ eines Museums, und zur selben Zeit füllt es sich wieder mit Kisten und Werk zeug, mit Folien und Mobiliar. Das Ende des Dahlemer Museumskomplexes ist gleichzeitig sein Neuanfang. Die Zeit, zuvor eingekapselt, befreite sich und stößt jetzt einen ganz neuen Prozess an. Kulturgeschichte vollzieht sich in Schüben, und nach über fünfzig Jahren relativer Ruhe im Westen der Hauptstadt ist nun Anlass für eine Fortentwicklung, baulich, technisch und konzeptionell.

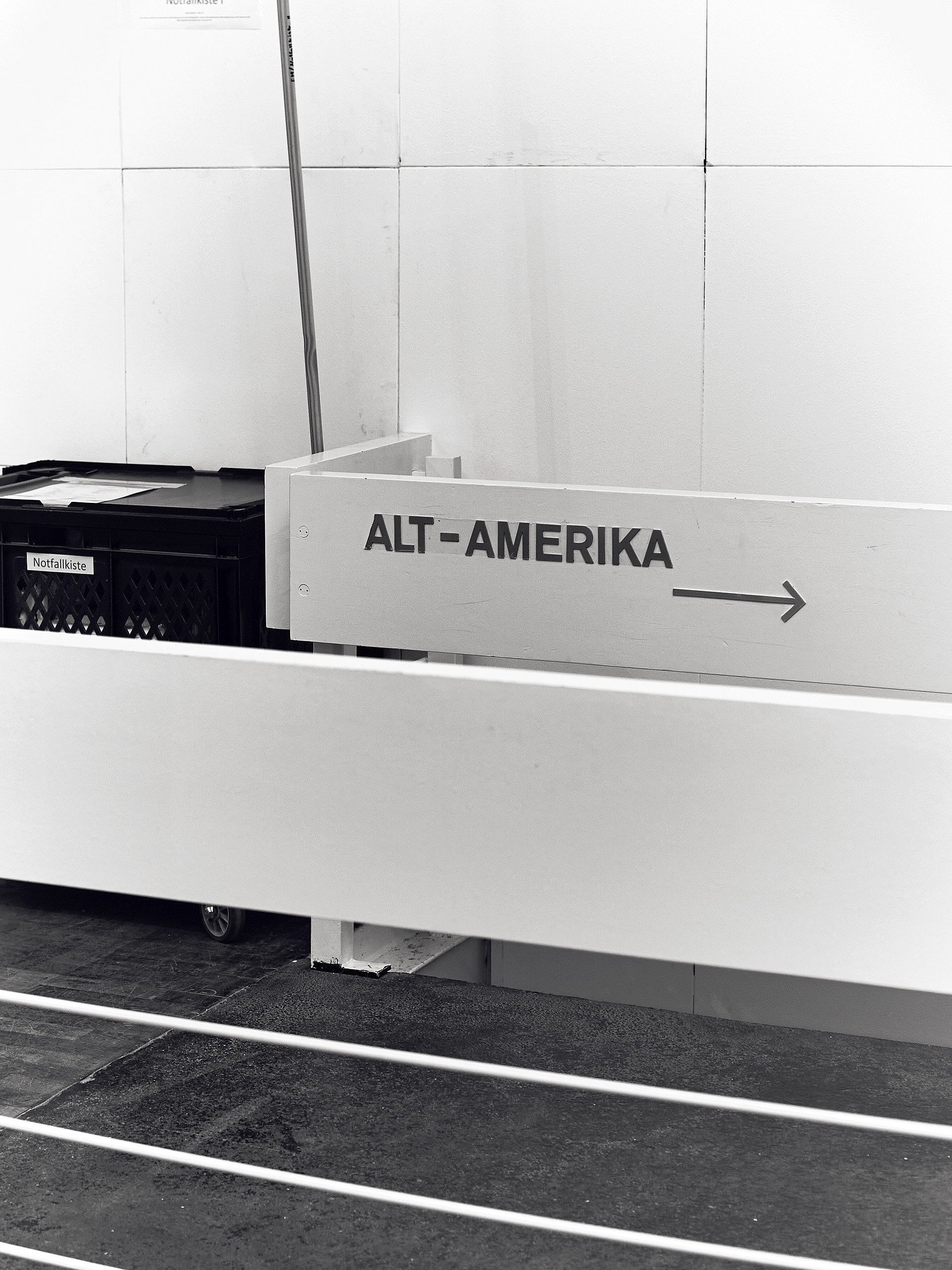

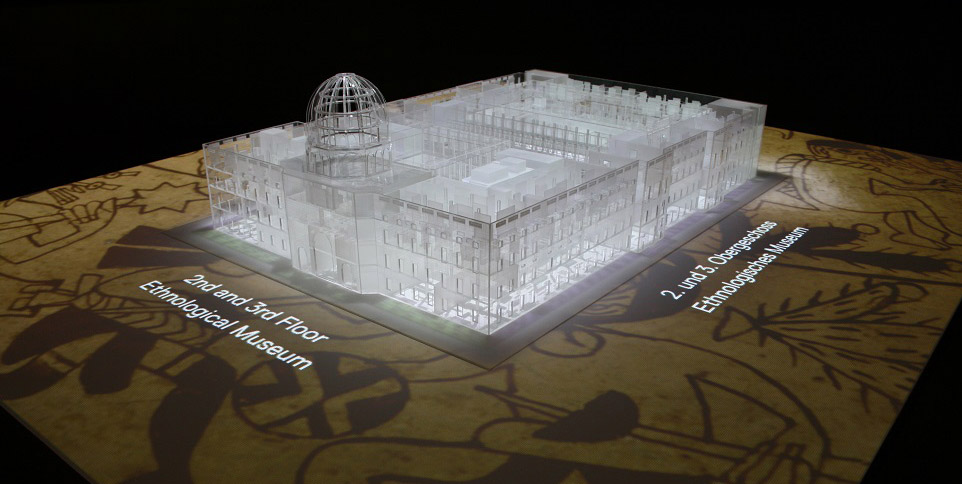

Um 1970 waren – damals revolutionär für Berlin – die Ausstellungen und die Sammlungen sowie die technisch-restauratorischen Bereiche in Dahlem zusammengefasst worden: Museum und Forschung an einem Ort. Die Idee war der Teilung Berlins geschuldet, aber es war alles in allem keine schlechte Idee. Inzwischen sind die Schauseiten des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Richtung Humboldt Forum gewandert, kehrten also in die Mitte der Stadt zurück, während der nicht ausgestellte Hauptteil ihrer Bestände in Dahlem verbleibt. Das stellt im Wesentlichen die räumliche Ordnung der Vorkriegszeit wieder her, mit allen ihren Problemen, nun aber auch mit der Möglichkeit, grundlegende Neuerungen in Angriff zu nehmen.

Die Spitze des musealen Eisbergs ragt vernünftiger weise dort auf, wo möglichst viele Menschen ihn zu sehen bekommen, doch der Eisberg selbst lagert weiterhin in Dahlem, also die endlosen Schrankreihen mit indigenem Federschmuck, mit balinesischen Wayang-Puppen, indischen Textilien oder den Hinterlassenschaften von Albert Grünwedels Turfan-Expeditionen. Die Aufgabe der Zukunft besteht darin, beide Standorte in lebendiger Beziehung zu halten, also nicht streng zwischen einer Dauerausstellung und den Depots zu trennen. Vor allem besteht sie darin, in Dahlem, wo nun ein »Forschungscampus« entstehen wird, die Bestände nach heutigen Bedürfnissen zugänglich zu machen, in Gestalt wissenschaftlicher Kooperationen, in Form aktueller Forschungsprojekte, aber auch an den Bedürfnissen einer Öffentlichkeit ausgerichtet, die noch genauer hinsehen möchte.

Der Weg zum voll funktionsfähigen Forschungscampus ist noch weit, wenn das Ziel auch in Sicht ist. Die Pflege der Sammlung – sie muss zuvor von Insektiziden befreit und konservatorisch ertüchtigt, vor allem muss sie digitalisiert und hinsichtlich ihrer Provenienzen untersucht werden –, aber auch der Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit, die ja nicht unterbrochen werden soll, beide Umstände lassen keinen „Kick off“-Start zu. Während des laufenden Betriebes muss jetzt die Sanierung der Gebäude und ihr Umbau beginnen. Neue Büros, Tagungs- und Seminarräume entstehen, wo früher das Luf-Boot stand. Die Planer von 1970 hatten die Depots mit Glasschränken ausgestattet, ließen sich also bereits vom Gedanken eines Schaudepots leiten. Daran kann man anknüpfen. Transparenz, Zugänglichkeit, Internationalität, das sind die leitenden Gesichtspunkte, unter denen die Arbeit auf dem Campus künftig organisiert werden soll.

Der Forschungscampus Dahlem entsteht nicht aus dem Nichts, und deswegen besteht Anlass zur Zuversicht.

Nach mehr als fünfzig Jahren ist dieser Innovationsschub notwendig geworden. Die Welt, auch die kulturelle Welt, hat sich gewandelt. Sozialanthropologische und kunstgeschichtliche Forschung ist heute in einem globalen Zusammenhang situiert und wird hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Folgewirkungen genau beobachtet, von der eigenen Gesellschaft ebenso wie von den Gesellschaften Afrikas, Lateinamerikas oder Asiens, die sich in den Berliner Museen repräsentiert sehen und sehen wollen. Einen Nachweis zu führen, auf welchen Wegen die Stücke in die Sammlungen gelangt sind, ist heute genauso wichtig wie ihre Präsentation vor einer Öffentlichkeit, die ausdrücklich ethische, ja dekolonisierende Ansprüche an die Museumsarbeit richtet. All das ist mittlerweile zu einem Bestandteil von Wissenschaftlichkeit geworden. Ebenso wie den Erhalt der Bestände zu sichern und für die Forschung bereitzustellen, wird Aufgabe des Dahlemer Forschungscampus sein, die neuen Prinzipien kulturwissenschaftlicher Arbeit für sich zu formulieren und umzusetzen, im Austausch mit anderen Scientific Communities:

Den Anfang macht ein dreijähriges Pilotprojekt, in dem das kooperative Arbeiten (intern sowie mit dem Ausland) erprobt werden soll. Es ist über dies geplant, auch naturwissenschaftlich aus gerichtete Einrichtungen wie etwa das Rathgen Forschungslabor auf dem Campus anzusiedeln. Anfang 2026 kann der endgültige Bedarf formuliert werden, unter welchen Bedingungen in Dahlem ein integrierter wissenschaftlicher Betrieb aufgenommen werden kann. Es wird kostspielig werden: Temporäre Projektgelder reichen nicht aus für einen solchen; am Ende muss der Campus auch personell aufrüsten. Zu gewinnen wäre ein Zentrum zeitgemäßer Wissenschaft, in dem die Trennung zwischen Kultur und Naturwissenschaften keine prinzipielle Rolle mehr spielt, ein Zentrum, das die Möglichkeit eröffnet, Forschungsvorhaben universell, das heißt nach Interesse und Bedarf zu vernetzen.

Im besten Fall entwickelt sich der Forschungscampus Dahlem zu einem beispielgebenden Kern disziplinärer Integration und globaler Erweiterung von Kulturwissenschaft. Auch als die Welt noch kleiner war, ließen sich die Museen in Dahlem von dieser Idee leiten, im Rahmen ihrer damaligen Möglichkeiten. In diesem Geist waren ihre Kuratoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter tätig, als das öffentliche Interesse am interkulturellen Austausch noch geringer ausfiel. Ihre Arbeit stellt die Grundlage für den Aufbruch von heute dar. Der Forschungscampus Dahlem entsteht nicht aus dem Nichts, und deswegen besteht Anlass zur Zuversicht.

Geheimes Staatsarchiv

Der Bindfaden

Von Kevin Hanschke

Ein leises Klingeln ist der unscheinbare Sound, mit dem die Suche nach Preußen beginnt. Naturgemäß muss jede*r Besucher*in des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz die Pforte des beeindruckenden Dreiflügelbaus passieren. Nach einem freundlichen Gruß der Pförtner öffnet die Türe und nach einer kurzen Einweisung kann das Aktenstudium beginnen.

Über diesem routinierten Procedere wacht der Adler, der im steinernen Dachgiebel thront. Sein Blick ist respekteinflößend. Doch anders, als zunächst angenommen, repräsentiert er nicht das wilhelminische Preußen, sondern den demokratischen Preußischen Freistaat, der nach dem Ersten Weltkrieg entstand und die Weimarer Republik prägte. Die Frage, was der Preußische Kulturbesitz und was der Begriff „Preußen“ heute bedeuten, zieht sich durch das gesamte Archiv, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahr hundert zurückgehen.

An diesem regnerischen Tag steht man ehrfürchtig vor dem Dahlemer Hauptgebäude nebst anliegender Dienstvilla, die einst den Archivdirektoren als Wohnung diente, heute aber Büro und Veranstaltungsräume beherbergt. Hinter dem repräsentativen Hautgebäude liegt das moderner anmutende Magazin, das sich in der Länge seitlich über das Hauptgebäude hinaus erstreckt, aber aus derselben Bauzeit stammt.

Architektonisch ist das Archivgebäude ein Eklektizismus verschiedener Epochen: Geplant wurde es schon in der Endphase des Deutschen Kaiserreichs, als man von einem »deutschen Oxford« im Berliner Südwesten träumte. Dafür wollte man die gesamte Domäne Dahlem mit repräsentativen Gebäuden für Wissenschaft und Verwaltung bebauen lassen. Herzstück der Anlage sollte das Archiv bilden, zu dessen Eingang eine eigene Brücke über die tiefer liegende U-Bahnlinie führen sollte. Dann brach der Erste Weltkrieg aus und vereitelte die Pläne. Nur ein kleiner Bruchteil der Bauten entstand – darunter auch ein Gebäude für das Staatsarchiv.

Der Neubau, eine Dreiflügelanlage, die via Brücken mit dem Magazintrakt verbunden ist, wurde 1924 eröffnet und das Archivgut aus den bisherigen Unterbringungen in Mitte nach Dahlem verbracht. Eduard Fürstenaus Entwurf sah eigentlich eines der modernsten Archivgebäude der Welt vor – mit Lastenaufzügen, elektrischer Beleuchtung, Heizungen und Entrée. Doch die Wirtschaftskrise nach dem Weltkrieg zwang zu Einsparungen, dennoch bleibt das Archiv innen wie außen ein beeindruckender Bau.

Mit dem eigenen Rechercheanliegen – sei es zu wissenschaftlichen, zu heimatkundlichen oder zu familiengeschichtlichen Zwecken – betritt jede*r Besucher*in zunächst das zweistöckige Foyer, das von vier Säulen gesäumt und der Büste des Archivaren Karl Georg von Raumer bewacht wird. Die Marmorstatue wurde vom Bildhauer Carl Wichmann 1825 anlässlich Raumers Dienstjubiläum für 500 Taler geschaffen. Dieser nahm das Geschenk jedoch nur unter der Bedingung an, dass die Büste nach seinem Tod im Geheimen Staatsarchiv aufgestellt werde, um »daselbst künftigen Geschlechtern zum Vorbilde strenger Pflichtübung, unermüdlichen Eifers und unerschütterlicher Anhänglichkeit an König und Vaterland« zu dienen. Inmitten des Treppenhauses steht sie also bis heute und begrüßt die Wissbegierigen.

Ebenso klar und nüchtern sind die Zuständigkeiten des Archivs formuliert: das Bewahren, das Erschließen, das Zugänglichmachen und das Aus werten der historischen Überlieferungen des preußischen Gesamtstaates. Historisch war das damalige Preußische Geheime Staatsarchiv zustän dig für die zentralen Behörden und Einrichtungen Brandenburg Preußens – von der Mark Brandenburg, über das Kurfürstentum Brandenburg und das Königreich Preußen bis zum Freistaat Preußen.

Heute liegt über dem Gebäude ein Schleier der arbeitsamen Ruhe. Wenn man die geschwungene Terrazzotreppe in die erste Etage hochschreitet, scheint man den unschätzbaren Wert der hier lagern den historischen Dokumente spüren zu können – und die vielfältigen Geschichten und Ereignisse, die in ihnen festgehalten sind.

Heute liegt über dem Gebäude ein Schleier der arbeitsamen Ruhe.

Im Forschungssaal beugen sich die Besucher*innen, so scheint es, wie vor einhundert Jahren über ihre Akten. Die bordeauxroten Lampen und Stühle sind feinsäuberlich an die hellbraunen Massivholztische gestellt. Vorsichtig blättert jemand durch Handelsverträge aus Königsberg, eine andere Besucherin untersucht Kirchenbücher aus dem 18. Jahrhundert. Nur ein ganz leises Knistern und Knacken ertönt, wenn Seiten behutsam umgeschlagen werden, ein Buch geöffnet, etwas notiert oder auf dem Computer geschrieben wird. Über den Wandregalen stehen die Büsten preußischer Herrscher, bedeuten der Beamter oder Regierungsmitglieder – von Hardenberg, von Moltke, von Stein. Auch sie wachen über den Lesenden – so wie vor fast hundert Jahren.

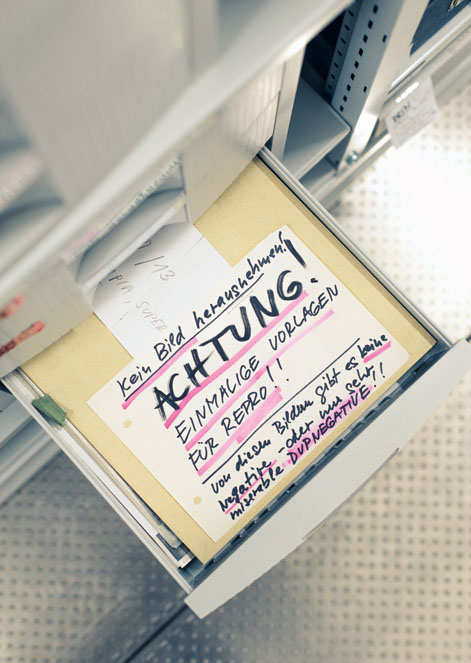

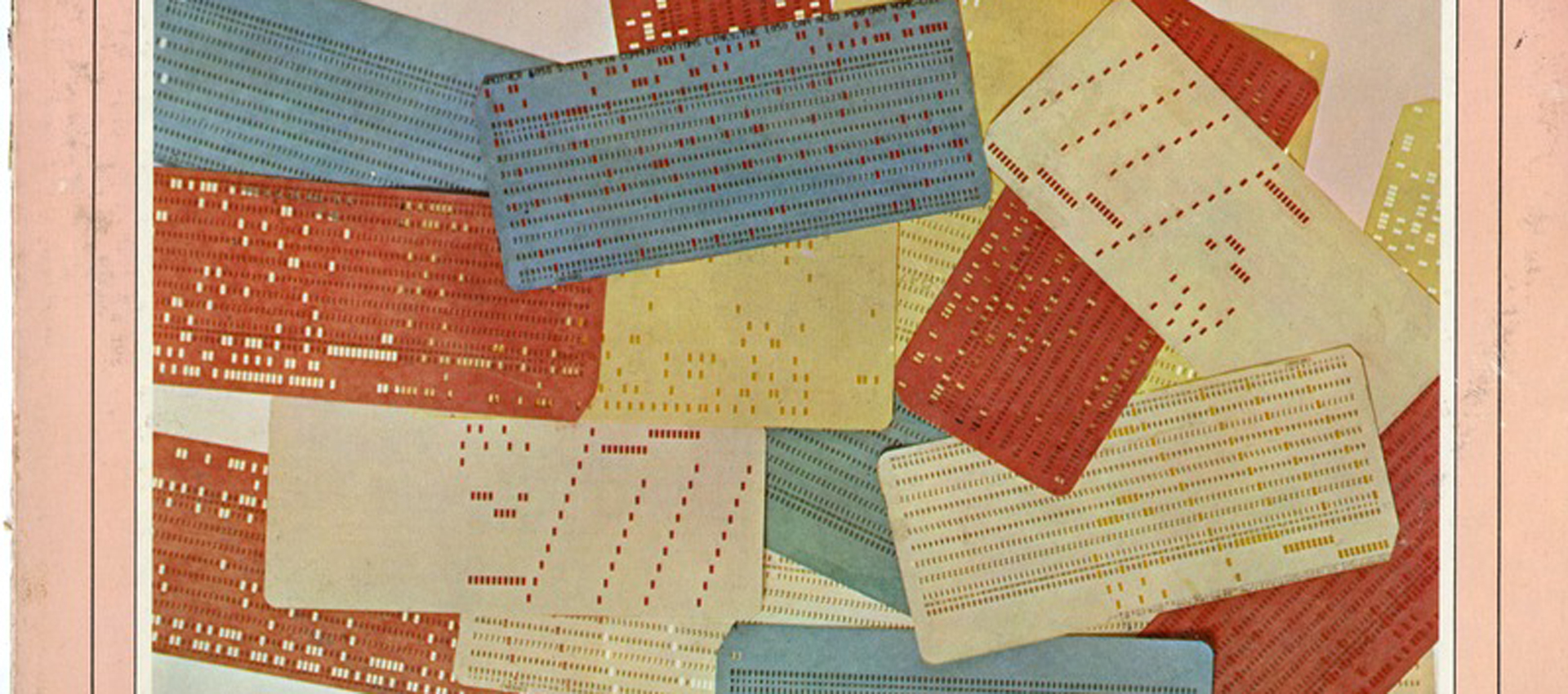

Doch in den vergangenen Jahren hat sich das Procedere zur Bereitstellung von Archivalien ebenso wie die Nutzung stark gewandelt. Bis in die Neunzigerjahre waren es maschinen- oder gar handschriftlich geschriebene Findbücher, die den Suchenden dabei halfen, die Akten zu ermitteln, die ihnen dann die Mitarbeiter*innen des Archivs aus den end losen Gängen des Magazins in den Forschungssaal brachten. Großformatig waren diese Folianten, die heute noch in den Regalen stehen und die Geschichte der einzelnen Archivbestände dokumentieren. Das älteste ist das „rote Findbuch“ aus dem 17. Jahr hundert.

Wie in allen anderen Archiven hielt die Digitalisierung auch in Dahlem Einzug. Vieles konnte in den letzten Jahren bereits digitalisiert werden, zunächst waren es v. a. die Erschließungsinformationen, inzwischen sind es aber zunehmend auch die Archivalien selbst, darunter Urkunden, Mikrofilme oder Amtsbücher. Ein in der Anschaffung befindliches neues Archivinformationssystem soll diese Prozesse noch effizienter gestalten. Und natürlich ist das Geheime Staatsarchiv federführend bei der Einführung der E-Akte, die in der gesamten Stiftung Arbeitsprozesse vereinfachen und transparenter machen soll. Seit 1957 ist das Archiv zuständig für die Archivierung der Überlieferung der Stiftungseinrichtungen und der Hauptverwaltung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

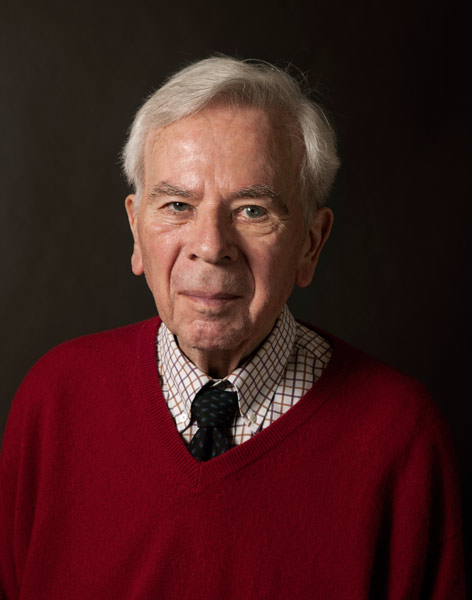

Seit 2018 leitet die Archivarin Ulrike Höroldt die Geschicke des Hauses. Sie bewundert die Ordnung der preußischen Verwaltungsorgane und mit welchem Weitblick die Akten konserviert wurden. „Die preußische Fadenheftung mit Umschlag sorgt dafür, dass Akten auch heute noch zusammenhalten, strukturiert eingeordnet und schlussendlich auch digitalisiert werden können“. Für sie sei das Haus das Gedächtnis des preußischen Staates, auch wenn dieser nicht mehr existiert. „Ein Staatsarchiv ohne Staat“, sagt Höroldt, während sie uns über eine der beiden Brücken in den Magazintrakt führt. Heute gehört das Geheime Staatsarchiv daher zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Hinter der Metalltür liegen im historischen Magazingebäude die Akten in eisernen Regalen, die als selbst tragende Konstruktion fest im Boden verankert sind. Dort sind die Rollläden hinunter gelassen, denn die Papiere sollen durch die Lichteinstrahlung nicht geschädigt werden. Deshalb baut man heute Archivmagazine häufig fensterlos, in den 1920er Jahren versuchte man dagegen möglichst wenig elektrisches Licht in den Magazinen zu benötigen, weshalb man große Fenster einbaute, die Licht in die Quergänge fallen ließen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde ein großer Teil des Magazins zerstört und abgetragen Während der Nahrungsmittelknappheit in den späten vierziger Jahren wurde auf dem Sockel ebenso wie in den Gärten Gemüse angebaut. Erst in den Siebzigerjahren wurde der zerstörte Teil wiederaufgebaut. Er wird jedoch bis heute nicht vom Archiv genutzt, sondern vom Museum Europäischer Kulturen, da große Teile des Archivguts Preußens erst 1993 aus dem Gebiet der ehemaligen DDR, wohin es infolge von Kriegsauslagerungen gelangt war, nach Berlin zurückgeführt wurden. Diese Bestände liegen – zum Leidwesen der Archivar*innen und der Benutzer*innen des Archivs – bis heute im Westhafen.

Zu den spektakulärsten Stücken zählt das Potsdamer Toleranzedikt von 1685.

In den langen Regalkorridoren riecht es wenig überraschend nach altem Papier. Besonders ansprechend sind die mittelalterlichen Archivgüter aus der Mark Brandenburg. Die braunen Buchdeckel und das gelbliche Papier sind deutlich unter dem weißen Neonlicht sichtbar. Die älteste im Hause befindliche Quelle ist eine Urkunde aus dem Jahr 1188; noch älter ist nur ein frühmittelalterliches Fragment, das sich als Bucheinband erhalten hat.

Ein beiger Ordner sticht heraus. Er enthält ein ganz besonders einzigartiges Archivgut. Einzigartig, weil man durch dieses erfahren kann, welche Haarfarbe Preußens legendäre Königin Luise hatte, die von 1776 bis 1810 lebte. In einem zusammengefalteten Stück Papier wird die zarte Locke verwahrt, gebunden mit einem hellblauen Schleifchen. Die Akte mit dem Haar wurde 2014 in einer Sammlung gefunden, die Luises Gatten Friedrich Wilhelm III. zugeordnet war. „Immer wieder tauchen solche Schätze bei der Erschließung auf“, sagt Höroldt.

Weiter geht es in den Gängen. Immer tiefer in den Bauch des Magazins führt uns unser Weg. Neben Schulakten aus Tilsit stehen Grundbücher aus Pommern, dann wieder preußische Regierungsdokumente. In dem Wechselspiel von Licht und Dunkelheit in den weiten Korridoren mit den hohen Regalen vergeht die Zeit schnell. Wer das Archiv besucht, erlebt einen rasanten Ritt durch die zugleich glorreiche und dunkle Geschichte Preußens. In den Magazinen des Archivs befinden sich 35.000 laufende Meter Archivalien. Nicht alle lagern jedoch hier.

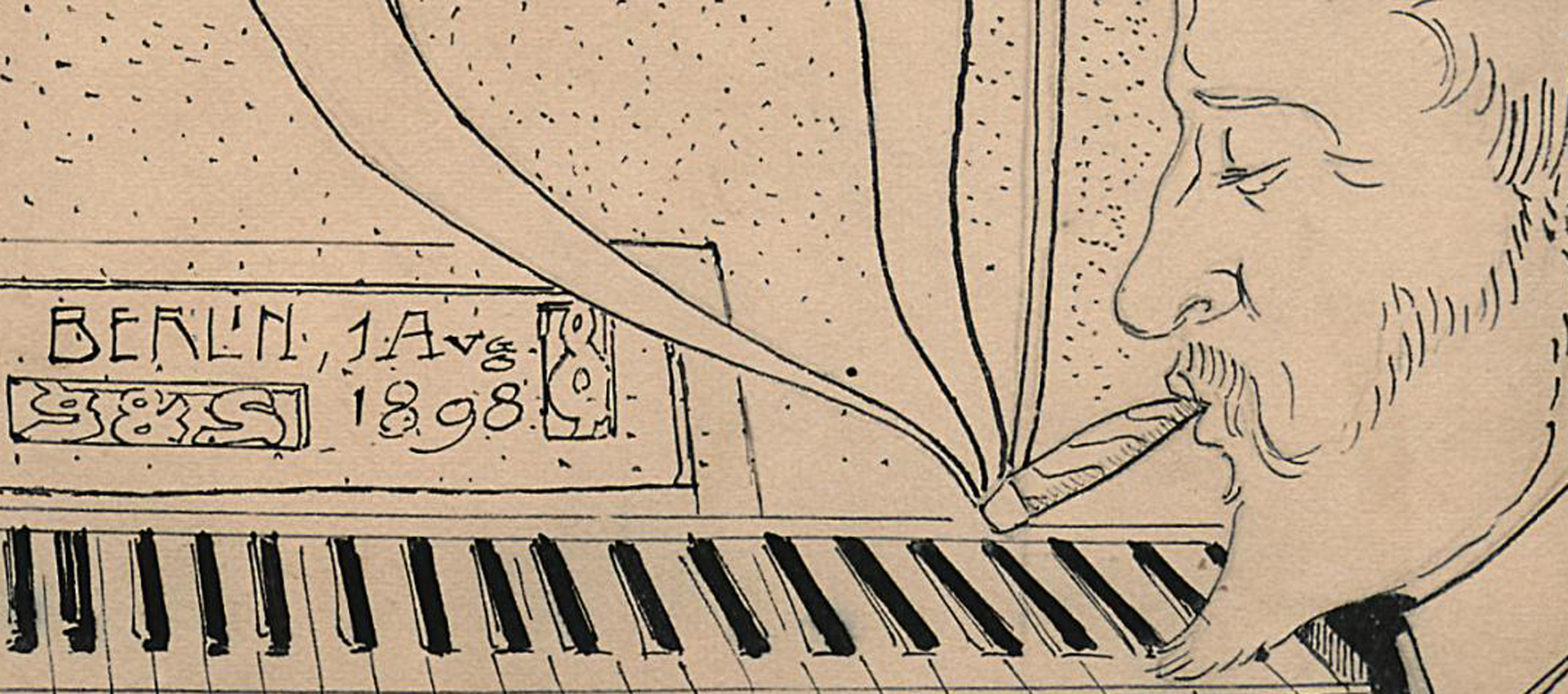

Zu den spektakulärsten Stücken zählen das Potsdamer Toleranzedikt von 1685, die Brandenburgensis Marchae Descriptio, eine der ersten Karten mit der Beschreibung der Mark Brandenburg von 1588 und das Reitersiegel der Kurfürsten Friedrich I. und Friedrich II. von Brandenburg von 1449. Auch die Überlieferung der Hohenzollern vor 1918 spielt eine wichtige Rolle im Archiv.

Und ganz zum Schluss kommt dann auch noch die Frage nach der Stiftungsumbenennung auf, die natürlich für das Archiv von besonderem Belang ist, da es „Preußen“ selbst im Namen trägt. Für das Verständnis des Geheimen Staatsarchivs als eines historischen Archivs, das für die Aufbewahrung der preußischen Überlieferung zuständig ist, werde der Bezug zu Preußen ein unverzichtbarer Bestandteil seines Namens bleiben. Die meisten im Haus hoffen daher, dass der offizielle Titel des Archivs unverändert bestehen bleibe. Gerade die intensive Beschäftigung mit dem hier verwahrten Archiv gut zeige immer wieder aufs Neue, wie vielfältig der preußische Staat über das Militärische und Imperiale hinaus gewesen sei, welche Leistungen dieser Staat auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet erbracht hat und wie bedeutend die preußische Geschichte für das Verständnis der deutschen und europäischen Geschichte ist. Letzteres belege ein Blick auf Liste internationaler Benutzer*innen und Stipendiat*innen, die das Archiv jedes Jahr besuchen.

Dass die Geschichte Preußens hier zugleich aufgeschlossen und kritisch reflektiert, aufgearbeitet und öffentlich präsentiert wird, ist sicher, das zeige sich schon allein an der großen Leidenschaft ihres Teams. Langsam verschließt Höroldt die Türen zum Magazin. Erneut geht es durch das Foyer hin durch zum Ausgang. Ein letzter Blick fällt wieder auf die Skulptur des Archivars Raumer. Jeder Schritt ist hörbar. Durch die große Tür geht es in den Garten. Und dieser ereignisreiche Tag in diesem Staatsarchiv ohne Staat, im Gedächtnis Preußens und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, geht zu Ende – mit vielen Impressionen von den stillen Zeugen der Vergangenheit, die hier in eine digitale und gute Zukunft geführt werden. Heute liegt über dem Gebäude ein Schleier der arbeitsamen Ruhe.